点灯せず

一時配線の見直しや改造の検討のために取り外していたLEDポジションを再度つけなおした。 しかしなぜか点灯しない。接続してテスターで調べてみると、定電流装置の入力側に12Vを入れても出力側に何も出ていない様子。 どうやら定電流装置が壊れてしまったようだ。駆動部なく半導体で構成されている定電流装置だが、やはり寿命はあったようだ。

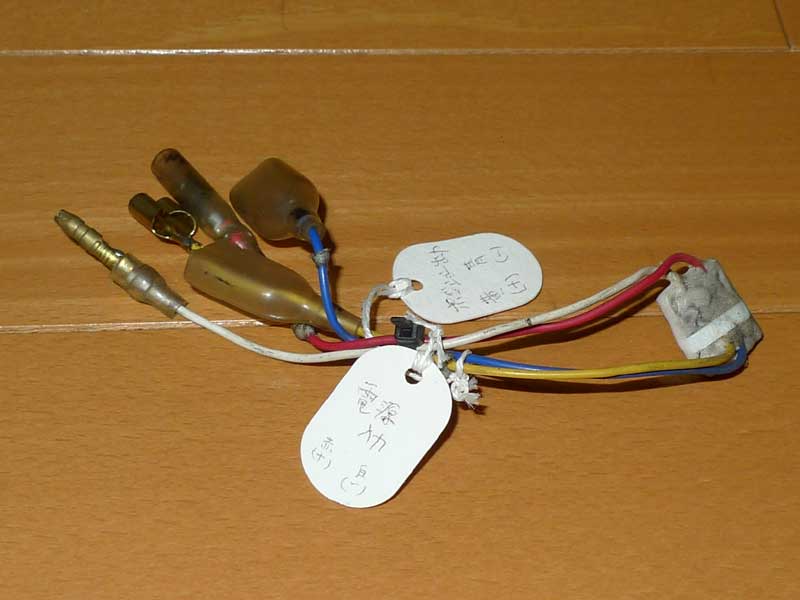

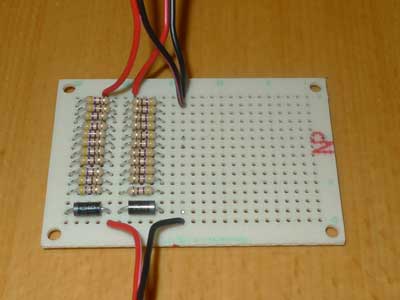

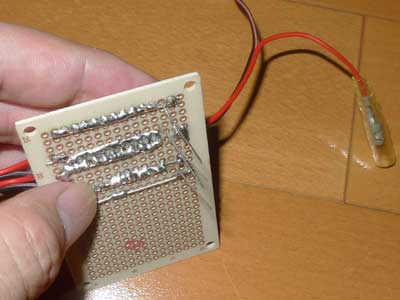

写真は取り外した定電流装置。残念ながら役目を終えて昇天となった。

電流制限装置(抵抗)設計

定電流装置が壊れたので、再作成して交換したいのだが、この定電流装置は通販で購入したもので自分では作れない。半導体を使って定電流回路を設計したいのだがまだその知識が不足しているので、簡単な抵抗による電流制限装置で ごまかすことにする。

抵抗での電流制限はLEDに流れる電流が定格を超えないようにさせればよい。LED側は何も変更しないので、3.6Vの白LED2直列で7.2Vの電圧降下。バッテリー側は最大で15Vと見積もって必要な抵抗を割り出す。

ただしLEDは7列分あるのでそれを考慮した計算が必要。 手持ちに470Ωの抵抗があったので、これを11並列にすれば大体よい値になる。また1/4Wの抵抗なので1本にあまり電流を流せないが11並列ということで、抵抗への負担も問題ない。 左右2個ポジションLEDがあるので、これを2組作成することにした。

作成開始

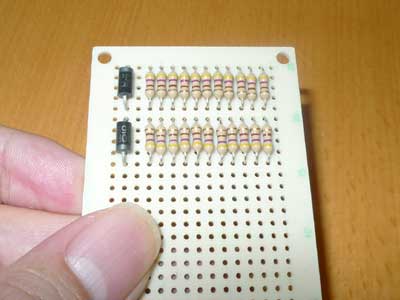

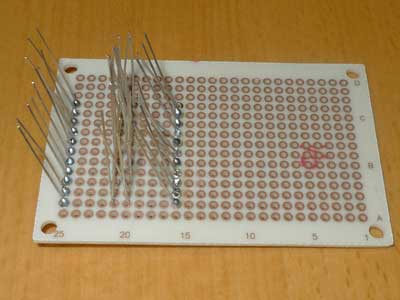

ユニバーサル基板は小さめの基板を用意。ここに抵抗を全部乗っけてみよう。ダイオード2本と抵抗22本だがすべて小さな部品だからたぶん問題ない。というか余るはずなので、ギリギリにカットするかこのまま使うかバイクへの取り付けを考えて検討しよう。

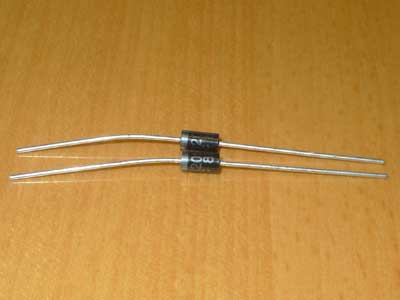

保護装置としてダイオードを付けておく。配線間違いなどがあって逆接続してもダイオードのおかげで通電しない。 あと何かショートがあっても先にこのダイオードが壊れて、断線する気がする。ヒューズ代わりにもなる気がする。

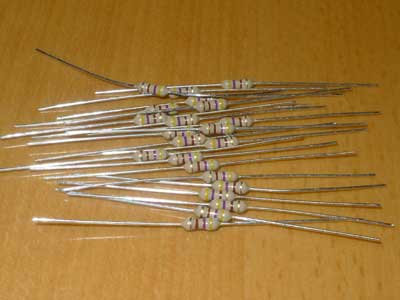

今回主役のカーボン抵抗。すべて470Ωが22本。カラーコードは黄紫茶金

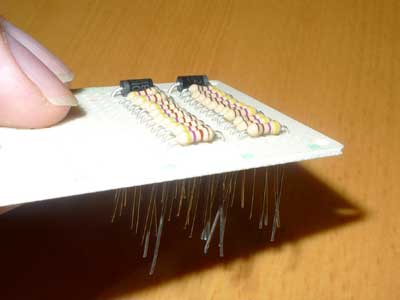

基板にさすために最初に折り曲げておく。こうすると基板上できれいに挿すことが出来て、仕上がりも良くなるのだ。

部品を基板に刺していく。見た目もなるべくきれいに並べてわかりやすくしておく。

裏側をハンダ付けしていく。接触不良にならないように、しっかりと取り付ける。しかしはんだをつけすぎると、 余計なところとくっついてしまうので、注意が必要だ。慣れてくるとリズミカルに取り付けできる。 もっとはんだ付けさせてくれ~

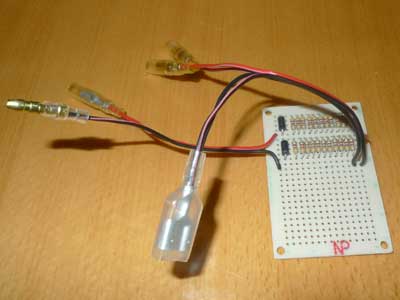

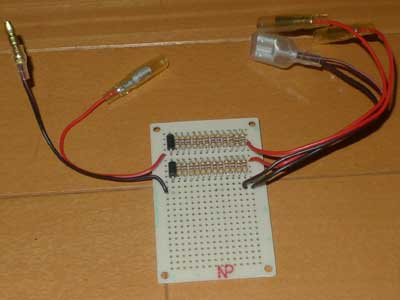

電源の入力およびLEDへの出力用コードを取り付ける。入力側はプラスマイナスの2本。出力側は左右のポジション用に2×2の4本

コードの先にはギボシを付ける。電源側、LED側ともにオスメスを合わせ、取り付けておく。これで既存の装置との差し替えが可能になる。

これで完成。

電流制限装置設計修正

回路の最終確認をしていたところ、間違いを発見。使用している白LEDだが、電圧が3.6Vと思っていたら3.8Vだった。 そうなると電流の計算値が変わってくるので、再計算を行う。 検討の結果、抵抗をもう1本増やせばそれなりによい値となりそうなことが判明。基板上もちょうど1列空きがあるので、 そこに抵抗を追加することにした。

修正開始

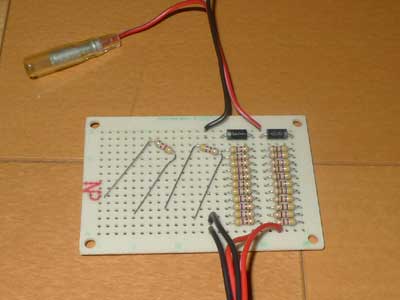

左右それぞれの回路に抵抗を1本づつ追加する。ちょうどダイオードと抵抗の間を1列空けていたので、 そこに抵抗を追加することにする。ギリギリ場所が空いていてよかった。

追加抵抗をはんだ付けする。裏側も今回難しい接続ではないので、ほかの抵抗と並列接続となるように はんだをくっつけて接続。これくらいはもう簡単。

完成。ちょっと危なかったが、特に大きな修正をすることなく完成させることが出来た。

バイクへ取り付け

毎日暑い日が続くが、雨になると作業できないので夕方の日差しの弱まった頃を見計らって作業を行う。 既存の定電流装置のあった場所に装置を差し替える形で装着する。

ギボシ端子を既存装置と同じように作成してあるので、付け替えは簡単だ。コードを引きちぎらないようにギボシ端子を差し替えて完了。点灯試験で問題なく点灯するようなので終了。

これでポジションウインカーLEDはまた使えるようになった。よかった。