計画①

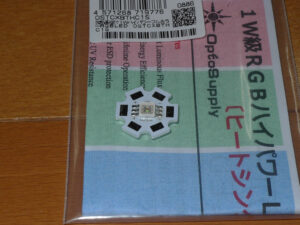

1W級フルカラーLEDを入手した。これでポジションランプを作ってみようと思う。

フルカラーだが、ポジション時の白とウインカー時のオレンジ点灯が必要なのだが、この制御はPICを使ってみようと思う。

PICを使用したテストボードを作りフルカラーLEDの制御については把握出来た。(白と橙だけだが)それでは本格的に2色表示のポジションランプの作成に入ろうと思う。

テストボードでは、PICを使いボタンひとつで白と橙を切り替えしたが、実際にポジションランプとして作ってみようとすると、 各種課題点が浮かび上がる。

- 電源の確保。電源はあるにはあるがポジションからウインカーに変わるとポジションの電源は喪失する。 ウインカー時は点灯時には電源が来ているが、消灯時には電源がどこにも無い。PIC用には常設電源が欲しい。

- 電源の準備。バイクの電源は12V、PICは12Vだと燃えるので5V電源が必要。レギュレータは案外でかいんだよな。

- 場所の問題。ミラーステー位置に取り付け予定だが、PICを取り付けて5V電源を準備すると結構な場所が必要。点灯部分と電源およびPIC部分の2分割にするか。そうなると配線も大変になりそう。

バイクへの取り付けまでを想定すると乗り越える壁がいくつかありそうだ。

計画②

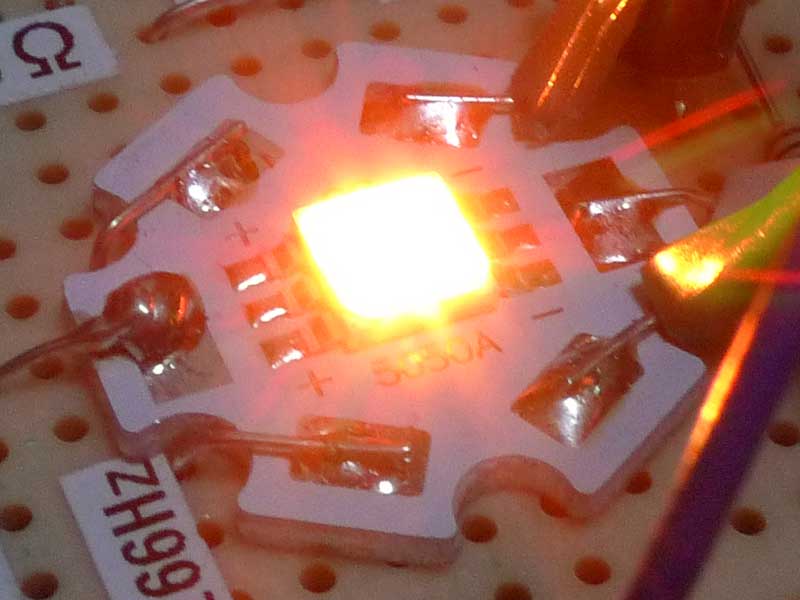

PICによるPWM制御により点灯時間で赤4:1緑で橙となったが、では電流値でも4:1にすればちょうどよい橙になるのではと思い、テストボードに回路を少し追加。

明るい点灯も確認のため、赤51Ωと緑200Ωを接続。点灯してみると予想通りいい橙色で光った。 バイクへの装着はPICによる制御は使わず抵抗値の変更で対処しよう。しかしかなり明るい橙点灯だ。

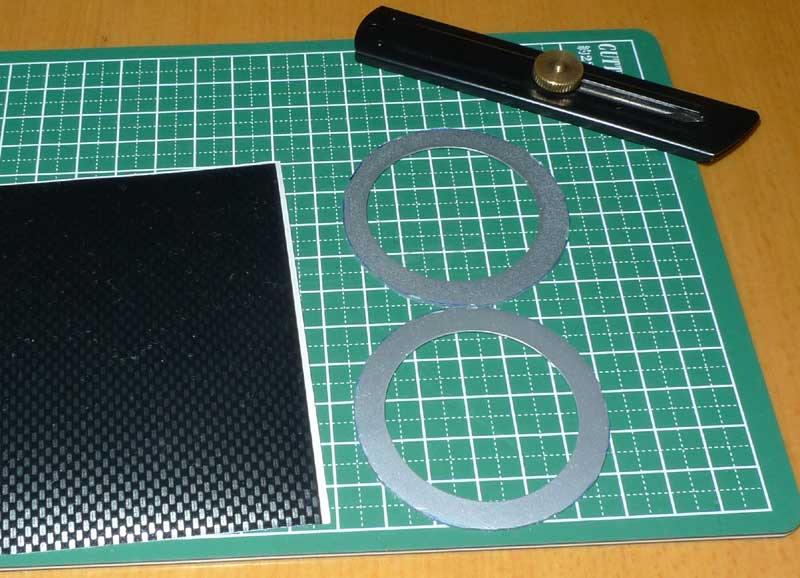

カバー

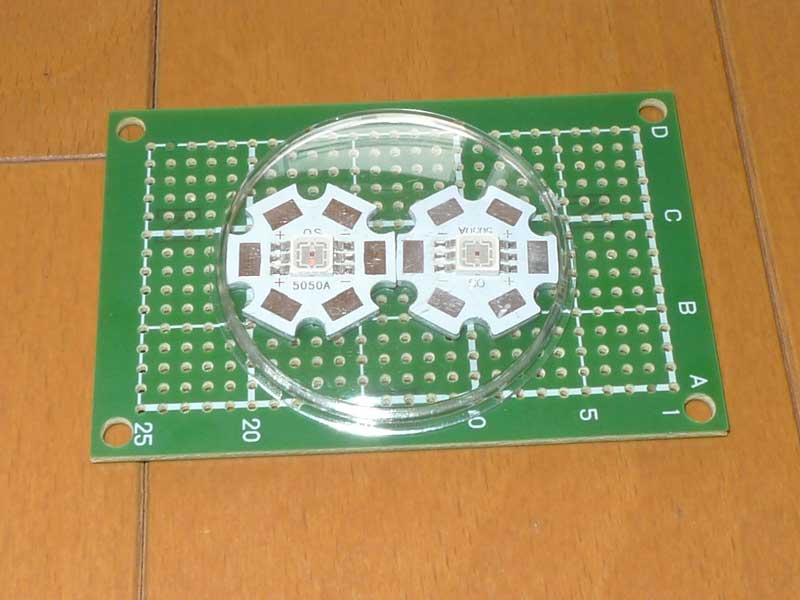

バイクへの装着についてだが、ミラーステー跡にポジション兼ウインカーランプとして装着する。2灯は乗っかりそうな気がするので それぞれ左右に2灯ずつ装備してみようと思う。

ところでいつもの100均をうろついていると、タッチライトを発見。LEDのカバーとして使えないかと購入してみる。LEDを丸出しで雨などにさらすと劣化が早いので出来れば何かのカバーが欲しかったところ。うまく活用できないか調べてみる。

購入してみると、単4電池3本でLEDを点灯するらしい。真ん中を押すことで点いたり消したり出来るようだ。 単4電池が無かったので、点灯して試してみる前に早速分解!。

簡単な構造で簡単に分解可能だった。真ん中にスイッチがあり銀色部分のしなりを利用してスイッチの入り切りをする仕組みのようだ。このLEDは明るいのだろうか? 点灯することなくカバーだけむしりとってやった。

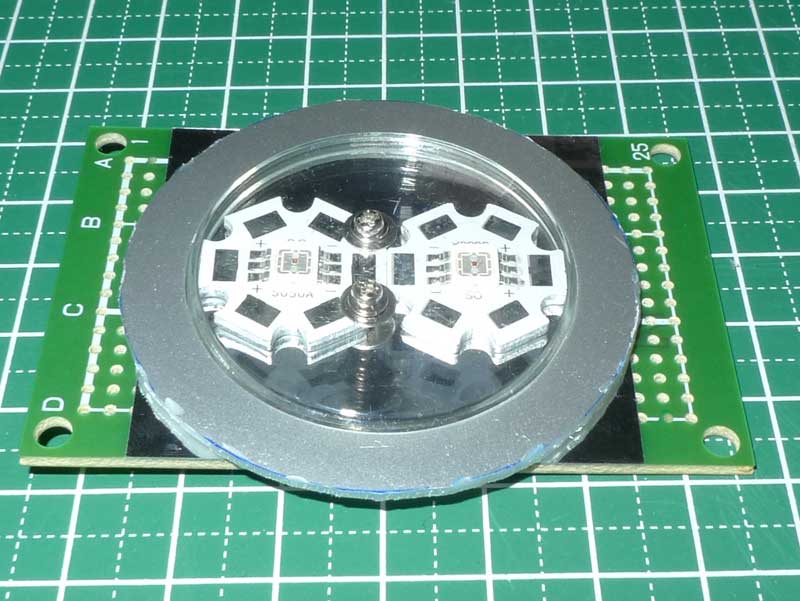

真ん中のクリアカバーをLED2個並べたところへあてがってみると、なかなかいい感じだ。 カバーはこれを使ってみよう。ただし少し問題があったのだが、それはこの後で。

クリアカバーを固定するためにカバーのふちも欲しいところ。しかしライトのカバーは分厚い形なので、真ん中部分だけ切り出してみることに。 ルータを使用して切り出す部分の線に沿ってカットをする。プラスチックなのでカットの際あまり熱を持つと軟らかくなってしまい切り辛い。連続カットせずに冷ましながら少しずつカットしていき、円形の平ら部分のみの取り出しに成功。

ルータで細かくカットを行い2つの100均LEDライトから透明カバーとカバーの縁を取得することに成功した。LEDの外装部分はこれを活用してみる。

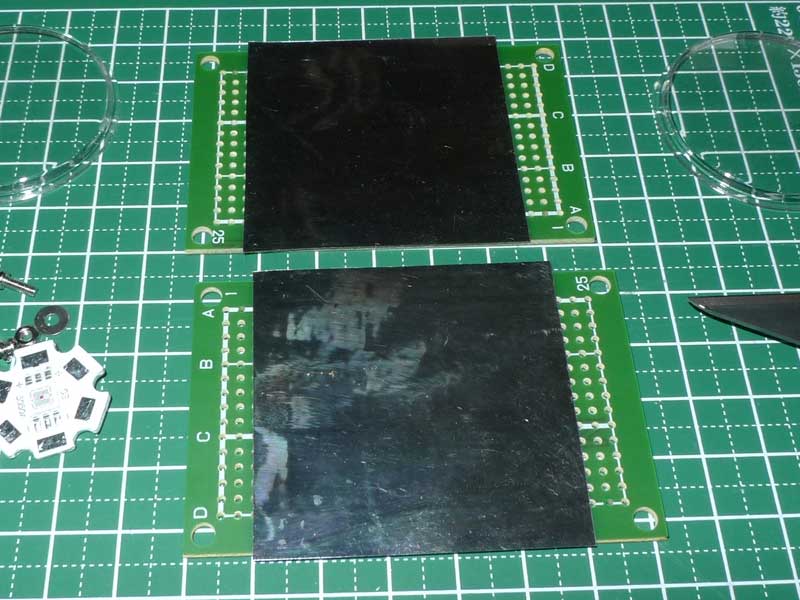

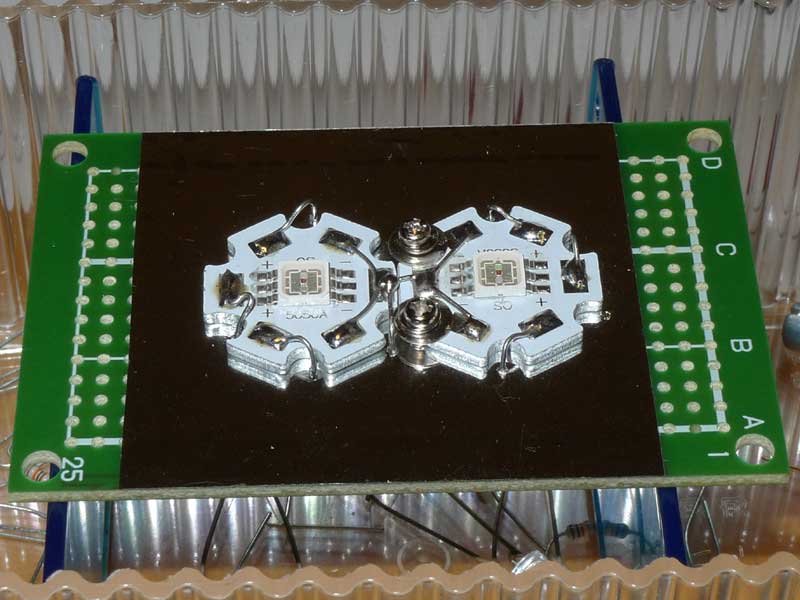

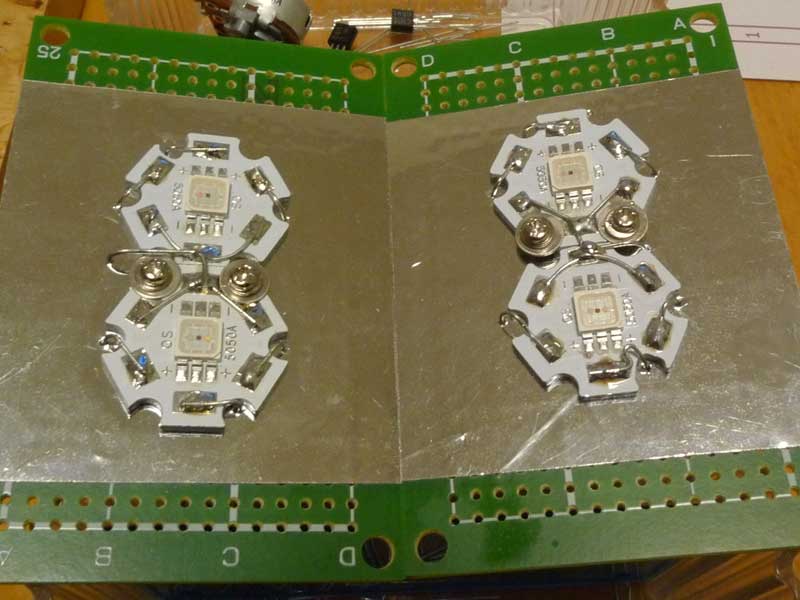

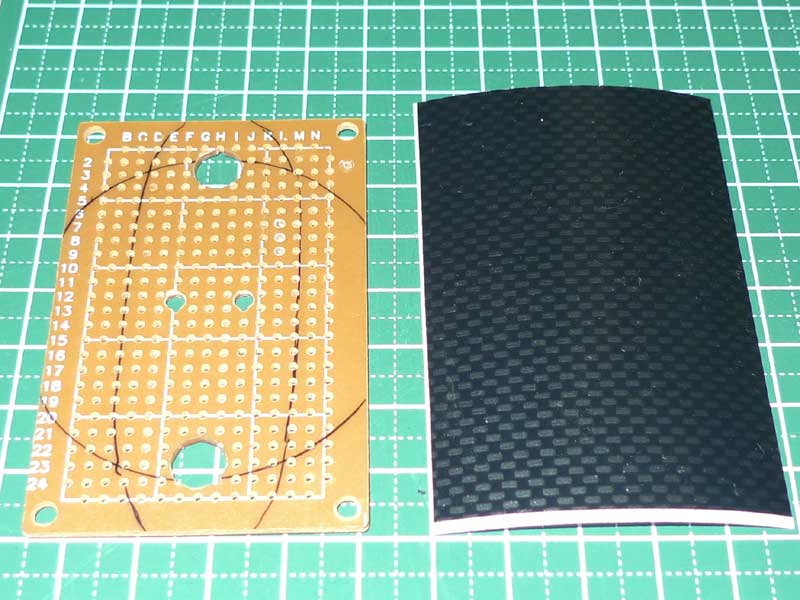

基盤準備

LEDはヒートシンクが付いているが、ねじでの固定を想定された形となっている。せっかくなのでねじで固定してみようと思う。 本来はLED背面に大きなヒートシンクを取り付け、そことがっちり固定するためのものなのだが、単純にずれないように固定するのでも 意味はある。基盤側に開いている穴だとねじが通らないので、もう少し穴を大きくする。

穴あけが終わったら銀色のカッティングシートを貼り付ける。基盤が丸出しでは恥ずかしいのと、反射効率を上げるために カッティングシートを貼り付ける。以前のポジションランプもこの方式。

そろそろ銀色のカッティングシートがなくなってきたので、補充をしなくては。このカッティングシートもまさかこんな使われ方をするとは思ってもいなかっただろう。

カッティングシートを貼り付けて、余ったふちを切り取ったらねじ用にあけた穴にねじを差込む。 基盤の上下に未貼り付け部分があるが、ここは不要部分としてカット予定なので貼り付け不要。

LEDを取り付け、ねじを締めてカバーをかぶせてみる。基盤のカットは未だしていないが現時点での最終の姿はほぼこんな感じだ。 ただし電源部が別途必要なので、この下に1段電源ユニットが付く予定。

LED準備

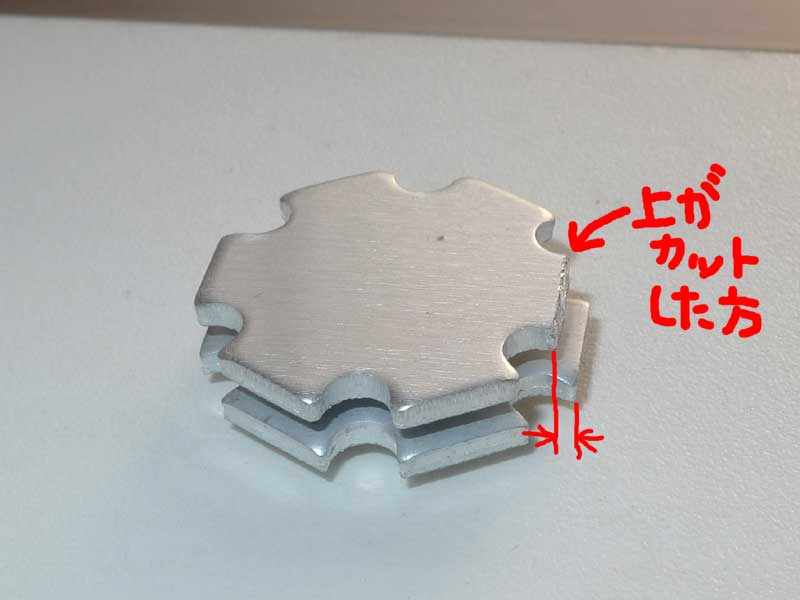

100均のカバーを見つけたので、このなかにLEDを収めようと思うのだが、かぶせてみるとギリギリかぶさらない。 どうやら縁がほんの少しだけ干渉しており、収まってくれないらしい。ほんの1mm未満程度のようなので、LEDのヒートシンクを削って 少し小さくする作戦をとってみる。

ヒートシンクはただのアルミ板で放熱のみの目的で装着されている。 少々削ってもLED本体には何も影響は無いので、思い切っていってみよう。

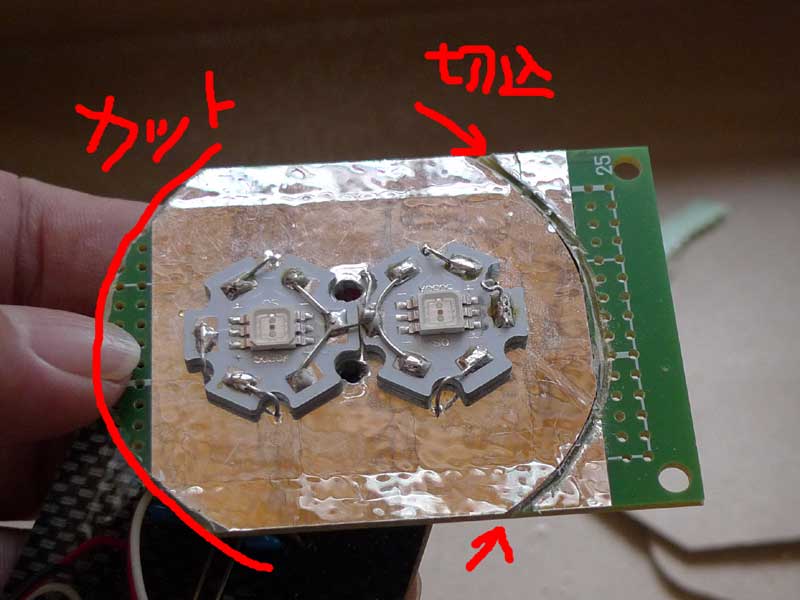

LEDの並べる向きを決定したら干渉箇所をなくすために一部ヒートシンクをカットする。というか削って少し減らす。 ルーターで辛抱強く削っていく。あまり力を入れて削るとヒートシンクがすごく熱くなる。さすが熱伝導がよい。すぐに指に熱が伝わってくる。 冷ましながら0.5mm程度を削り取った。

一部を削って長さを減らしたヒートシンク。これでなんとかカバー内に干渉せずに収まるようになった。 アルミとはいえ、金属であるため、プラスチックのようには簡単には削れなかったが地道に削ることで、なんとか加工することが出来た。 左右それぞれ用に1個ずつ削った。

製作

部材を準備

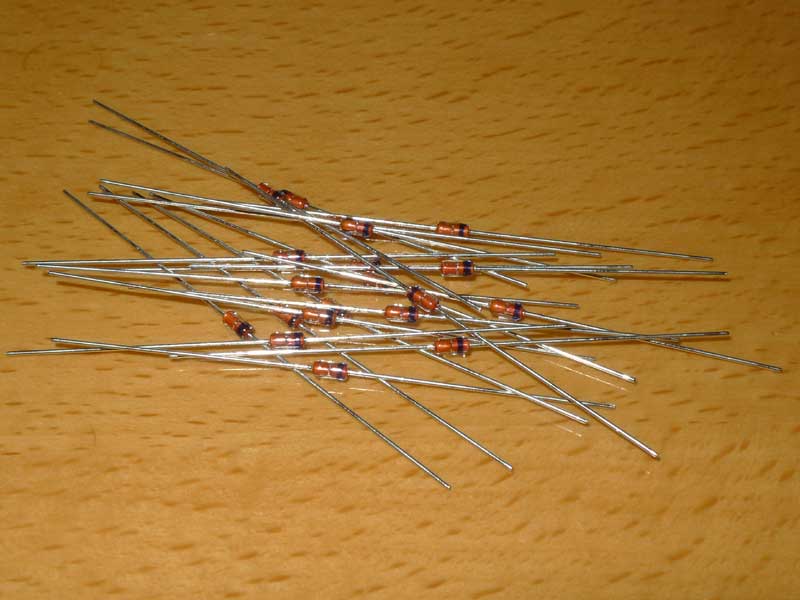

ポジション点灯とウインカー点灯を行うが、電源入力が2系統あるために、電気の回りこみを防ぐため各ラインに ダイオードを入れる。ウインカー点灯時にほんのりポジションが点灯されても困るのだ。

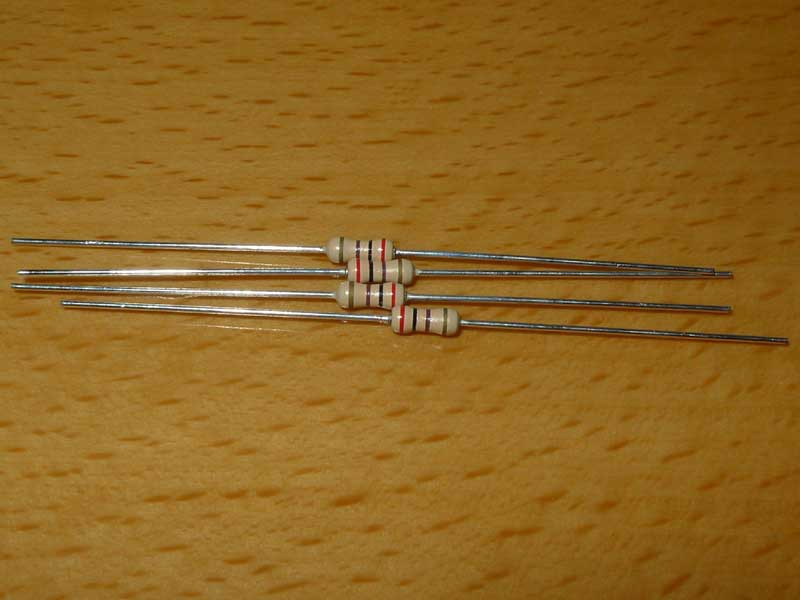

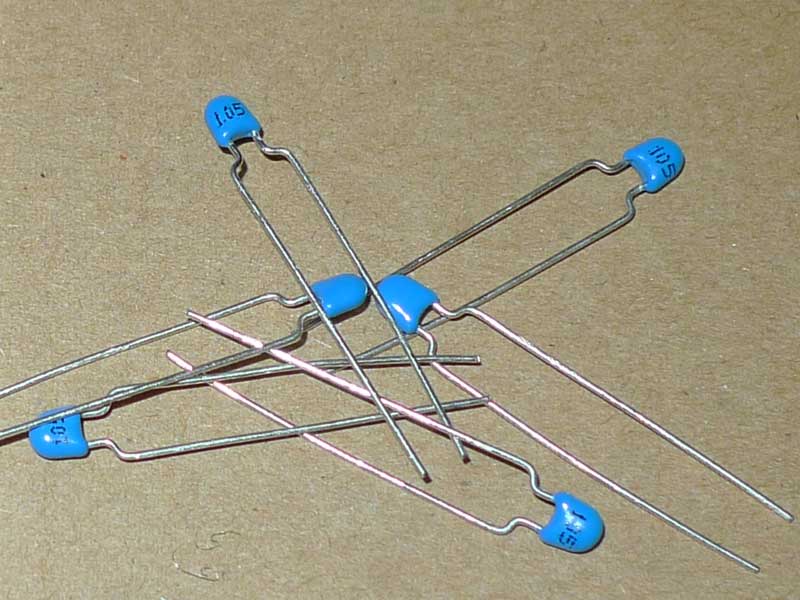

RGBおよび橙時のRGで5本×LED×左右で20本用意。1本で150mAまでいけるので、問題なし。

電流制限に使用する抵抗(51Ω)。今回電源は5Vに定電圧化するので、電圧変動は気にせず電流計算を行う。 今回1ラインあたり40~60mAを流す予定。150mAまで流せるのだが、熱などが気になるのでこれくらいにしておく。 もっと流したくなったら、同じ抵抗を並列につなげば倍流れて、定格近くの電流になるだろう。

ウインカー時のオレンジ点灯時に緑の電流を赤の1/4にするため、抵抗値を4倍の200Ωとする。 これで赤に比べ、緑の光は1/4となりオレンジ色の点灯となる。このとき青は点灯しない。 左右2個ずつ4本用意する。

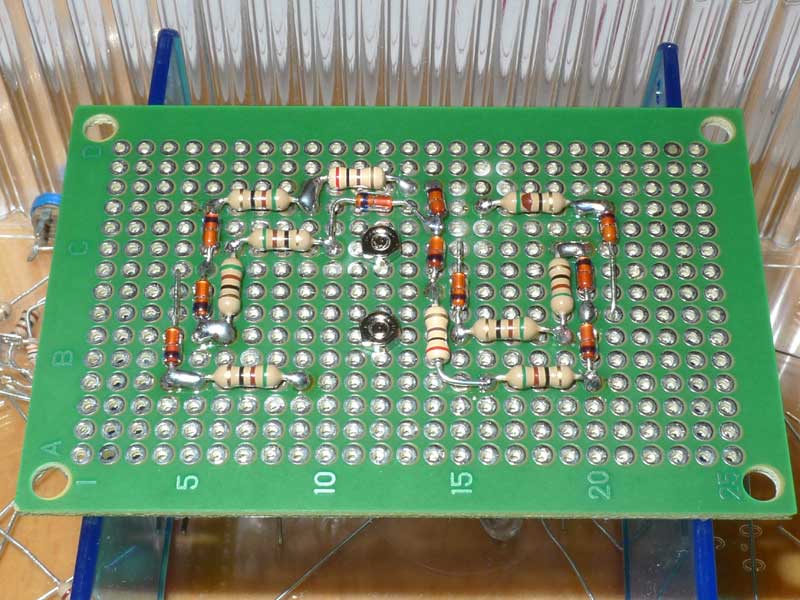

真ん中にLED固定用のねじがあるので、これを避けて抵抗、ダイオードをはんだ付けしていく。LEDに接続する最低限のラインのみ基盤を通して反対面のLEDに接続し、あとははんだ面で処置する。

わたり線が不要になるよう最初は手書きで配線シミュレーションして、 最後に実配線していく。なかなか最初のシミュレーション通りにいかないが、臨機応変に対応してはんだ付け完了。

LED側はヒートシンクにはんだ付けエリアがあるのでそこへラインをはんだ付けする。 表面側は絶縁の塗料?でコーティングされているため心配ないが、側面などはアルミがむき出しなので はだかの配線がここに触れるとショートする。

被覆線での配線をすればよいのだが、そういうわけにも行かなかったので、 触れることが無いように少し離して配線とはんだ付けを行った。LEDはカソード側はすべて接続してカソードコモンとし、 グランドに落とす。

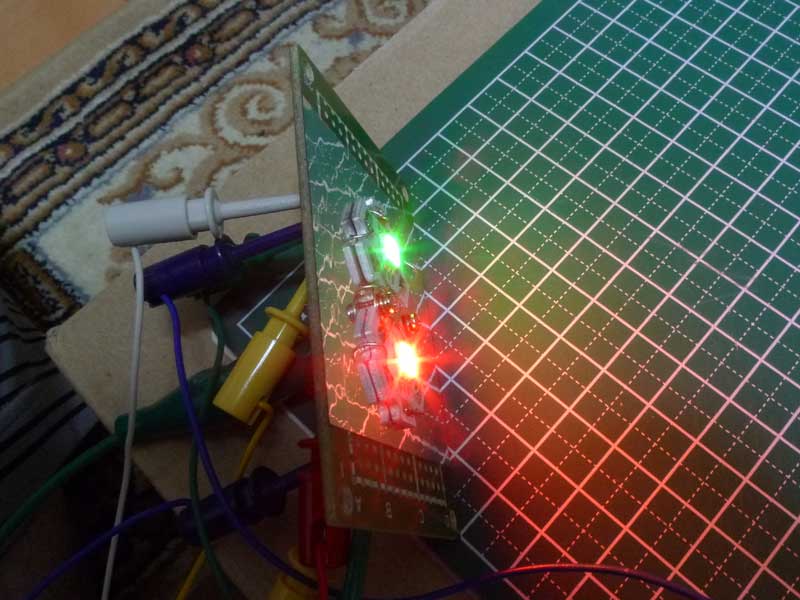

配線確認

見た目はんだ付けは完成したが、配線間違いや接続間違いおよびはんだつけ忘れなどが無いか、導通試験を行う。 まずは全点灯の白色チェックだ。白色の点灯は問題なさそうだ。予定通り正面からは直視できない明るさだ。

次にオレンジ点灯だが、なぜかうまく点灯しない。片方は赤、片方は緑のみ点灯。LEDそれぞれで片色づつ足りない。

はんだ面をよく見直してみると、それぞれ一箇所はんだ結合するところが未だされていなかった。 これでは信号機(歩行者用?)っぽい。相当遠くから見ると2色が混ざって見えてくれるかもしれないが、これは想定通りではないのだ。

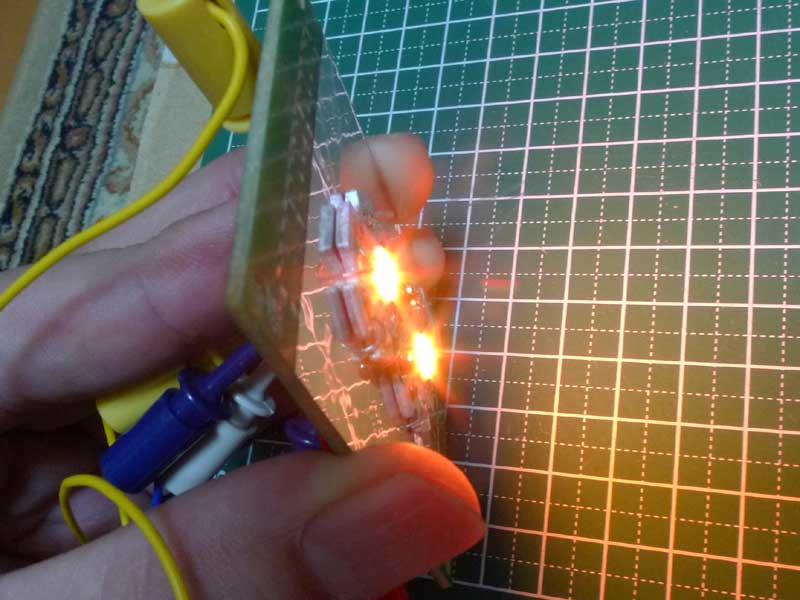

はんだ付け漏れを修正し、配線を再確認して再度点灯確認する。今度はうまく両方ともにオレンジ色の点灯をしてくれた。 色も予定通りのいいオレンジ色になってくれている。右用左用ともに導通チェックを行い、問題ないことが確認できた。

電流調査

LED部分が完成したが、使用する電流量を測っておこうと思う。これから電源部を作成するが電源容量が不足などを起こさないように スペックを確認しておく。

まずはオレンジ表示時の電流調査。大体90~95mA程度。2灯分なので1灯は45mA程度。まあまあこんなもんだろう。 4:1で流れているとすると、赤には36mA、緑には9mAといったところだろうか。

白点灯時の電流調査。160~170mAといったところ。LEDはかなり明るく直視不可。こちらも2灯分なので、1灯は80mA程度。3色のLEDが点灯しているのだが、電流は等分には流れていない。(それぞれのドロップ電圧が違うので)

が、とりあえず3等分すると1LEDあたり27mAといったところ。よくよく調べてみると、LEDのスペックをまったく使い切っていない。しかし点灯結果を見ると十分に明るいようなので 今はこれでよしとする。

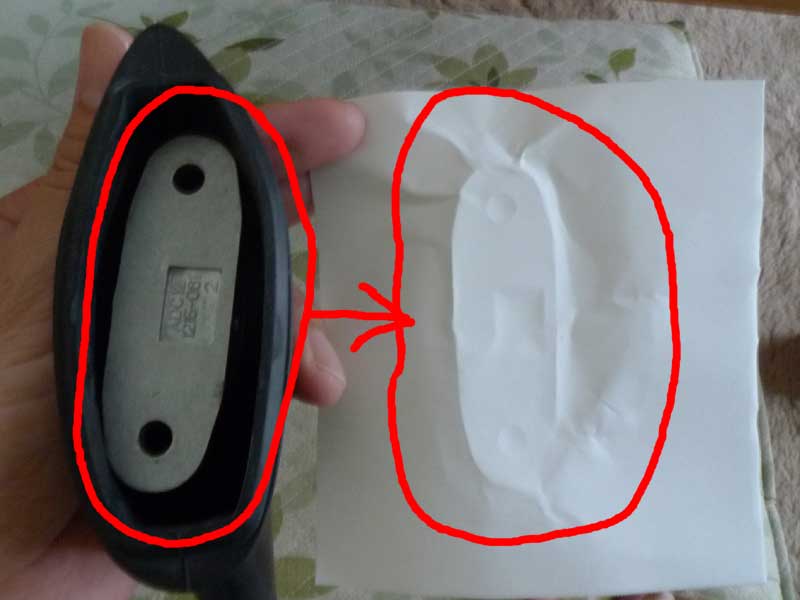

台座

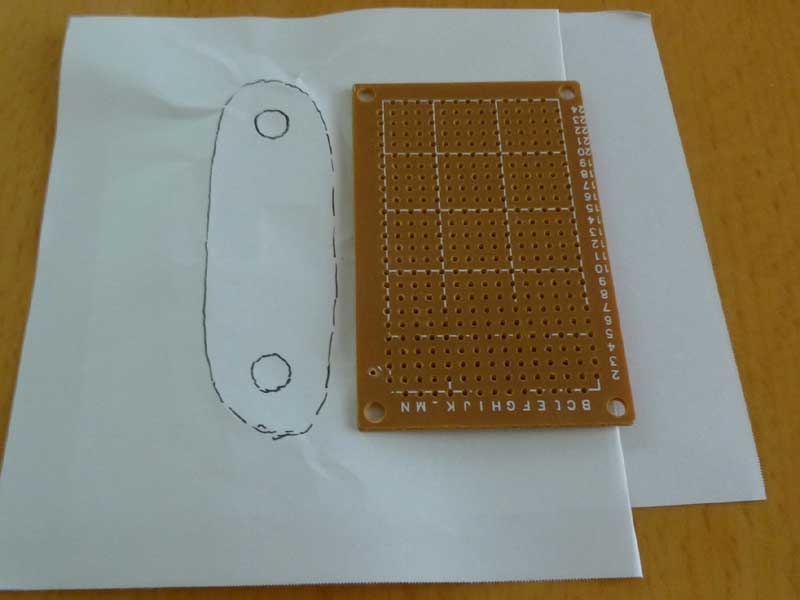

取り外して家にしまっているサイドミラーを取り出して、根元の接続部分を紙に写し取る。というか紙を押し付けて形をとる。 これでミラー部分の最低限の大きさとねじ穴の位置が取り出せた。

ミラーステーにはめ込む台座部分を作成する。もとのミラーから形を写し取り、大体の大きさをユニバーサル基板へ書き込む。

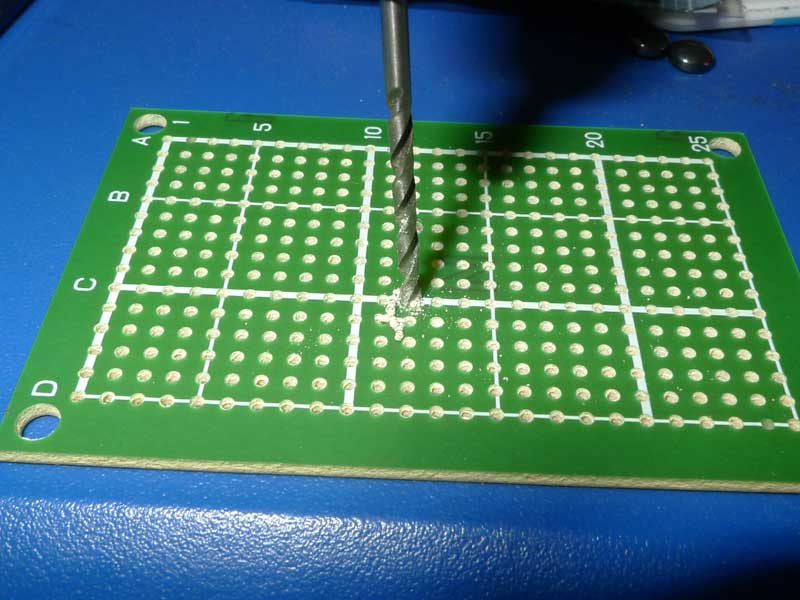

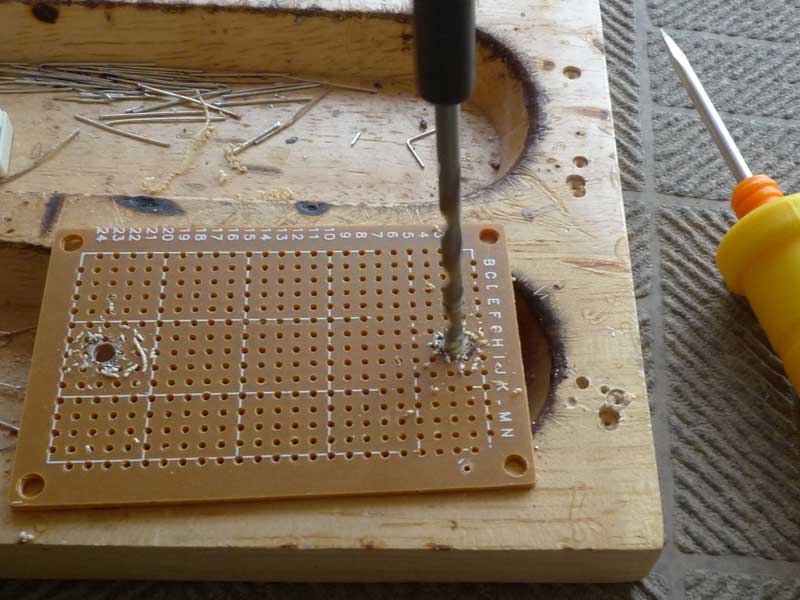

ねじ穴位置がわかったら、基板へドリルで穴を開ける。6ミリのねじだと思われるので、6.5ミリの穴をドリルで開ける。

最初はセンターにキリで穴を開けてドリルがずれないようにしておき、最初は小さめのドリルで穴を開けて、だんだん径の大きなドリルで穴を大きくしていく。あんまり強くドリルで押し込むと基板が割れたり、大きなバリが出来てしまうので、少しずつ薄く削るように穴を開けていく。

穴位置にはゴムを入れる予定なので、その分穴は大きくする必要があるが、手持ちのドリルはすでに最大径のものを使用したので、ここからはリーマを使って穴を広げる。

電動ではないので手作業でリーマで削って穴を広げていく。目分量で穴の大きさを判断して 適当な大きさまで広げた。

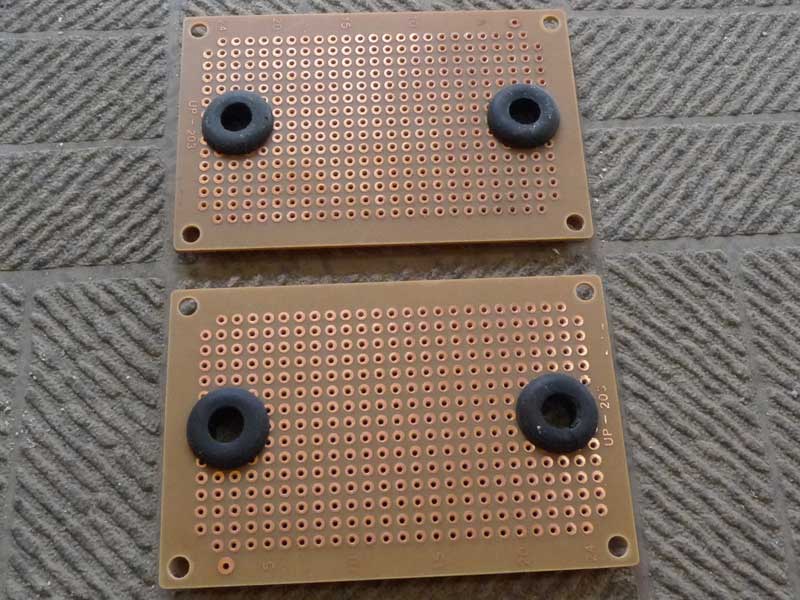

リーマで8mmくらいまで穴を広げたら、ゴムブッシュを入れる。バイク本体との接続はナットで取り付けしてもいいのだが、 ゴムブッシュで取り付けてやると振動対策にもなるし、取り付け取り外しが楽になるので、こちらを採用。上向きのねじに差し込むため、振動で奥に入っていく方向であるため、外れづらく、問題は無い。

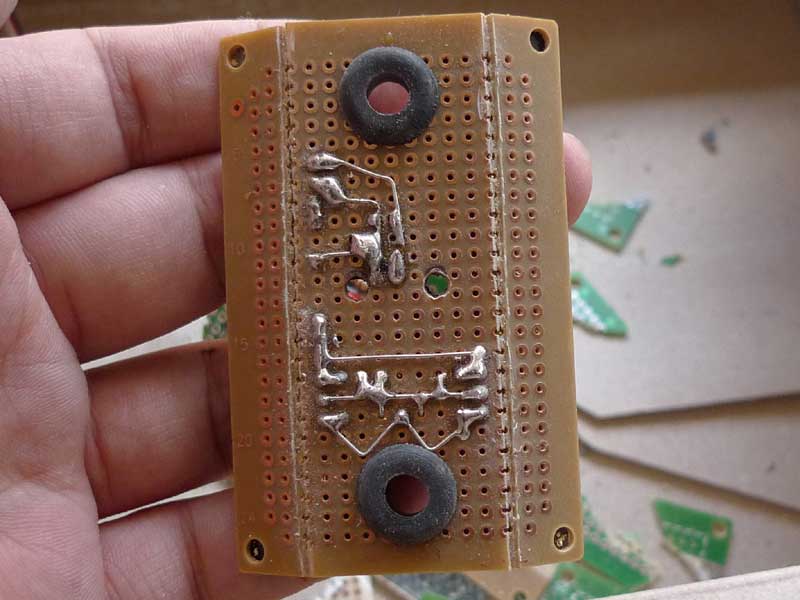

2枚の基板ともに穴あけとゴムブッシュを装着。あとはこの基板に電源装置を作成していく予定。

とりあえず今の段階でバイクのミラーステーに装着してみる。今ついているポジションランプをはずしてゴムブッシュ装備の基板をミラーステーのねじに差し込んでみる。ちょうどよい穴の幅でミラーステーに取り付けることが出来た。装着に問題はなさそうだ。 作業を次のステップに進める。

電源部製作

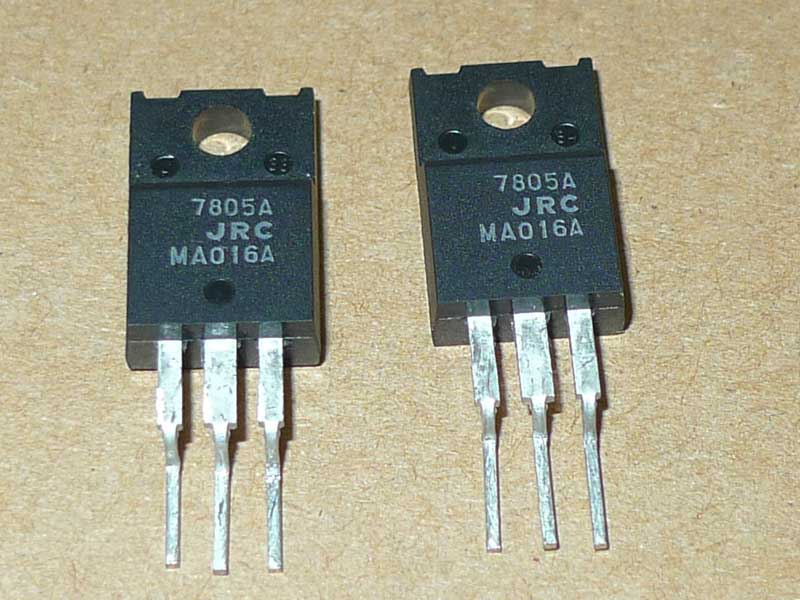

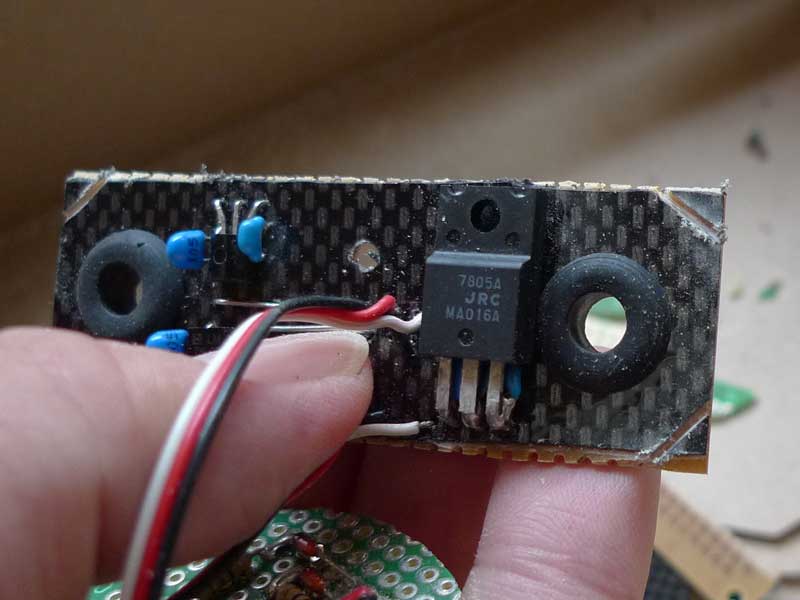

5V用レギュレータの7805という部品を使う。電子部品界(そんなのあるのか?)では7805でわかることらしい。

入力電圧から安定した5Vを出力する部品で、入力電圧は出力+3V以上ということなので8V以上が入力されればよい。バイクは12V~14Vなので余裕なのだが、電圧差が大きいと発熱が大きいらしい。

レギュレータはヒートシンクに取り付けできるように穴も開いているが今回それは考えない予定。12V入力でどれくらいの発熱かは室内で試験してみる。 流す電流が150mA程度なので、そんなに発熱は無いのではと思っている。夏の太陽の直射のほうが熱いのでは?

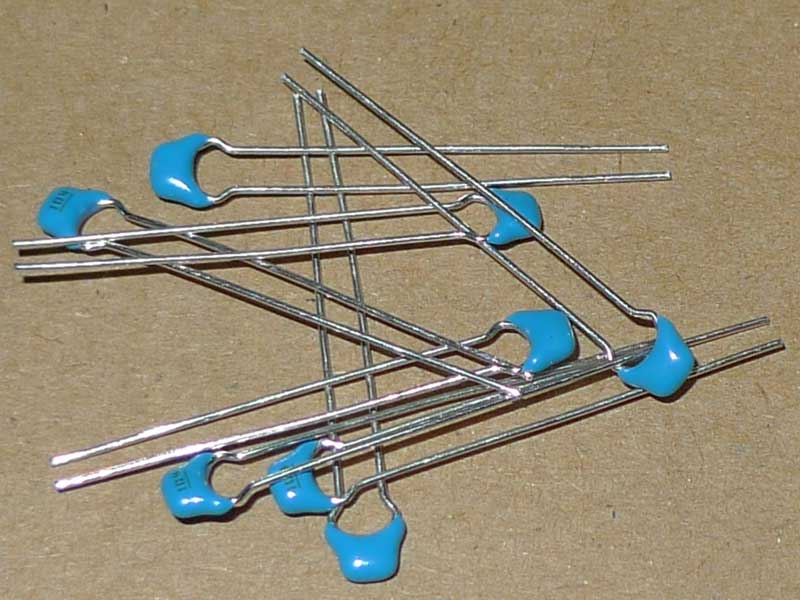

積層セラミックコンデンサ(1μF)がレギュレータの発振防止のために必要らしい。データシート上は0.33μFと書いてあるが手持ちが無いので1μFとした。 こっちのほうが大きいのでいいんじゃないかな?よくわからん。入力側とアースに接続する。

もうひと種類、積層セラミックコンデンサ(0.1μF)を使用。これも発振防止用らしく、出力側に取り付けが必要。これはデータシートどおりの0.1μFとしている。 なるべくレギュレータに近い位置に取り付けたほうがよいらしいので、上記といっしょに極限までの近い位置に取り付けた。

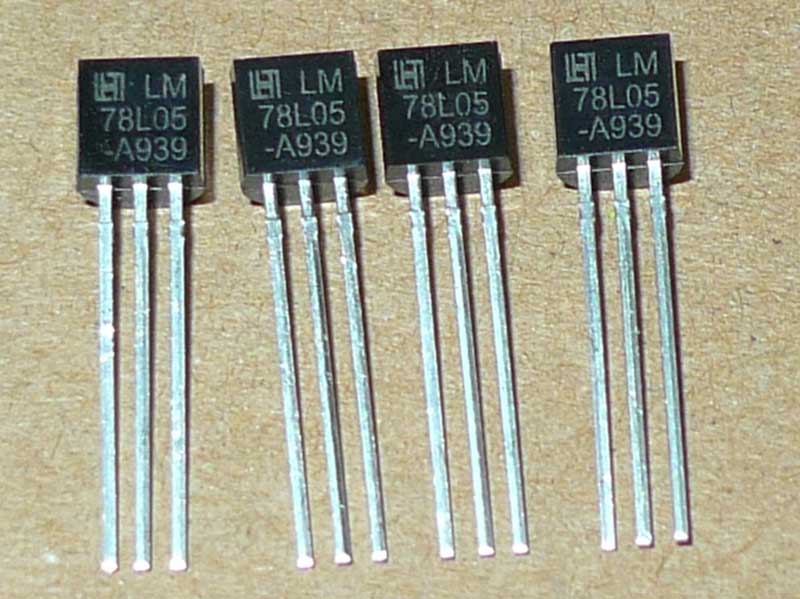

5V用レギュレータの78L05という部品。上記7805より小さく、出力できる電流も少ない。上記の大きなものは1Aまでだが、こちらは150mAまで。

上記のものはポジション用に使用して、ウインカー用はこちらの小さいほうを使用する。割と定格出力ギリギリなので、2つ並列に使用して過負荷を避けようと思う。並列使用していいものかはよく知らないので、少し運用してみて、煙でも出るようなら取り外そう。

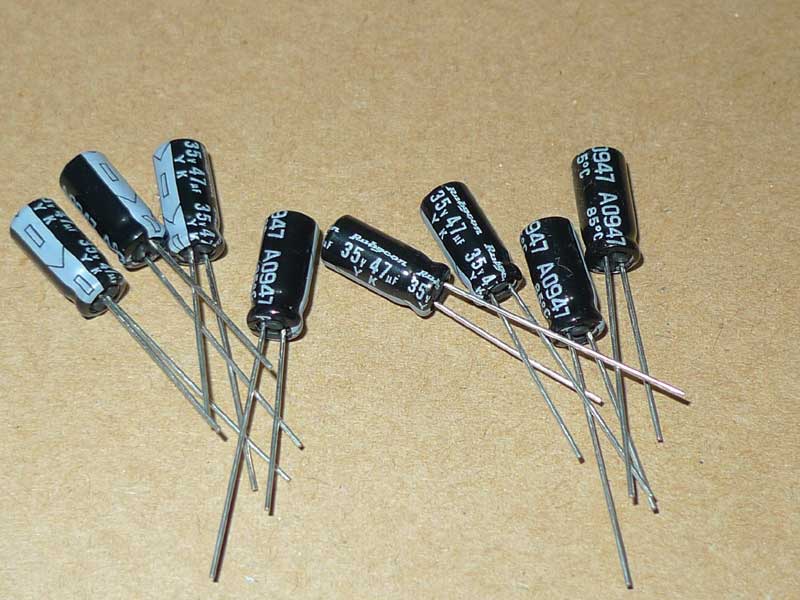

電解コンデンサをレギュレータ近辺に取り付ける。出力側を優先として取り付け予定だが、基板の空エリア状況による。 これがあると出力電圧の安定性がいいらしい。

手持ちにたくさんあった47μFを取り付ける。厚さはレギュレータと同等なので、寝かせて基板のさせそうなところになるべく配置してみようと思う。どうしてもこいつは場所を食うので厄介だ。

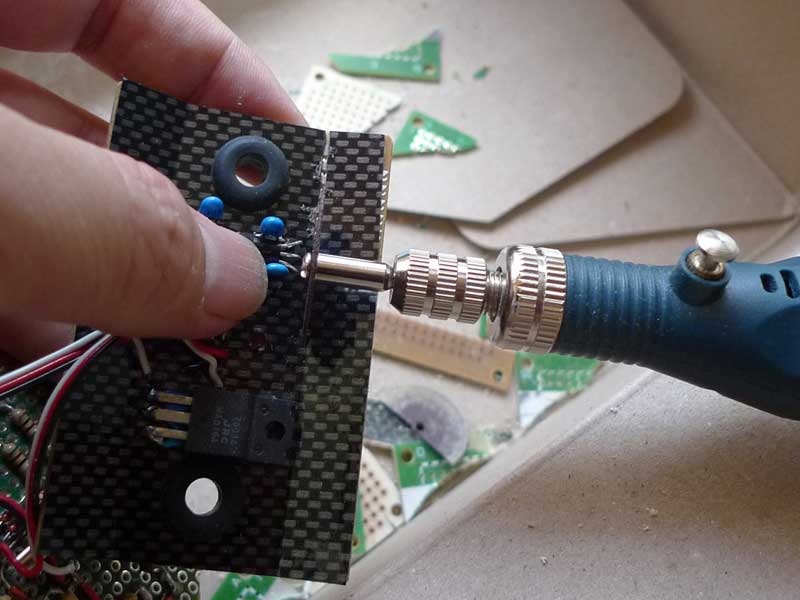

基板への取り付けに当たって、一番大きな部品はレギュレータの7805だ。こいつにセラコンも近くに配置を考えると、 なかなか頭を悩ますが、セラコンがそこそこ小さいので、レギュレータのの足に付かないかチャレンジ。

セラコンの足をはんだづけ出来る最小の長さにカットし、ピンセットで足にくっつけたらセロテープで仮固定。 ずれないうちに片足をはんだ固定して、もう片方もはんだ固定。真ん中はセラコンの2本の足を固定する必要があり かなり細かい作業だが、なんとかはんだづけできた。

油断すると半田で付いてはいけない足同士が接続されてしまったり、 コロコロとセラコンがどこかへ紛失してしまったり、なかなかの苦労を経て足の隙間に装着することが出来た。 セラコンはレギュレータに近い方がいいらしいが、限界の近さに取り付けたのでよい働きが期待できる。

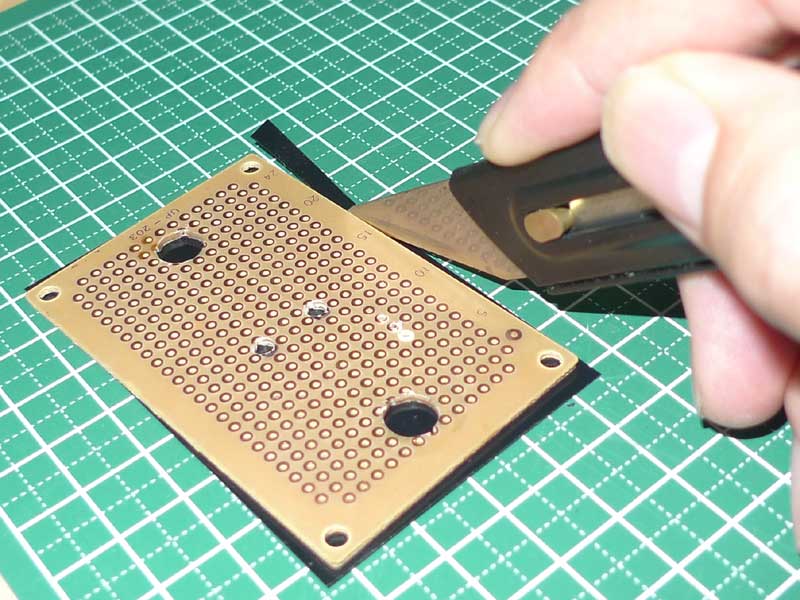

電源部側だが、こちらも隙間から表面は見えるはずなので、カッティングシートを貼り付けて基板が見えにくいようにしておく。 電子部品は見えてしまうがそれはいいだろう。ユニバーサル基板を隠したいと思う。

カッティングシートを基板に貼り付けたら、余分な箇所をカット。あわせてビスが刺さる穴などもすべてカットしておく。 あと、部品が刺さる箇所も、裏から針を刺して穴を開けておかないと、部品をどこに差せばよいかわからなくなる。 このあたりは以前の工作で経験済みのため、何なく実施可能。しかしこのカーボン柄は何気にかっこいいかも。もっと見える箇所に活用してみよう。

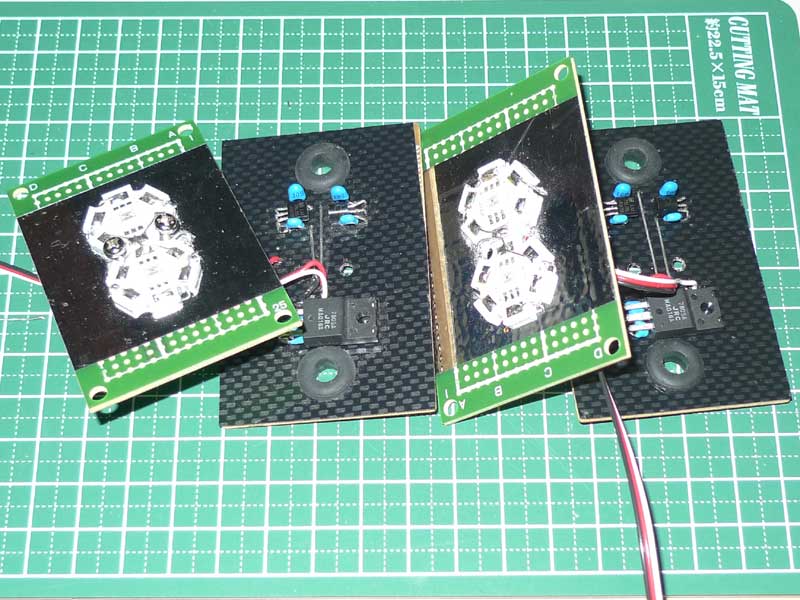

基板が用意できたら部品を基板に挿す。ゴムブッシュとの干渉や部品同士の干渉および配線について仮差しして確認。 写真は未だはんだ付け前の状態。このあと電源やアースラインの渡り線が必要だったので、基板面はもう少し変更した。 電解コンデンサを装着予定だったのだが、よい置き場所が見つからず現在保留中。少し安定してから場所を探してみて乗せてみようと思うが、場所が無いかも。

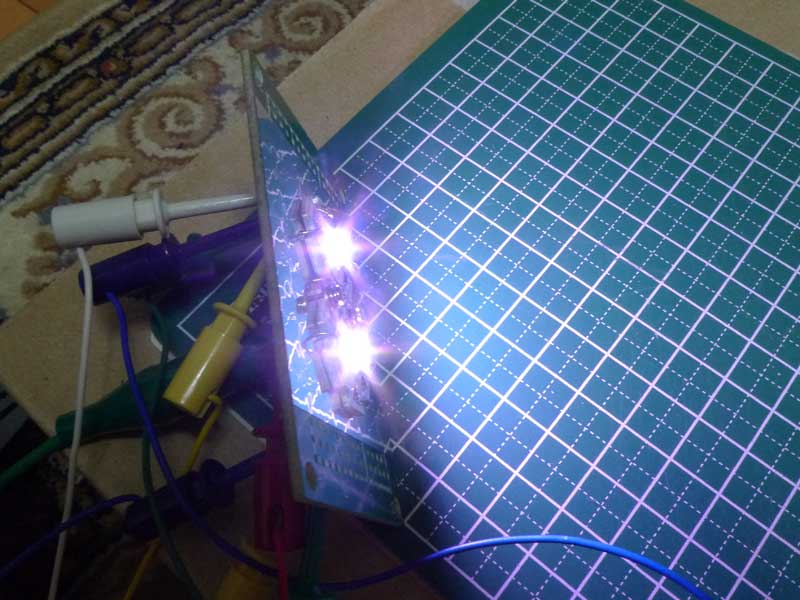

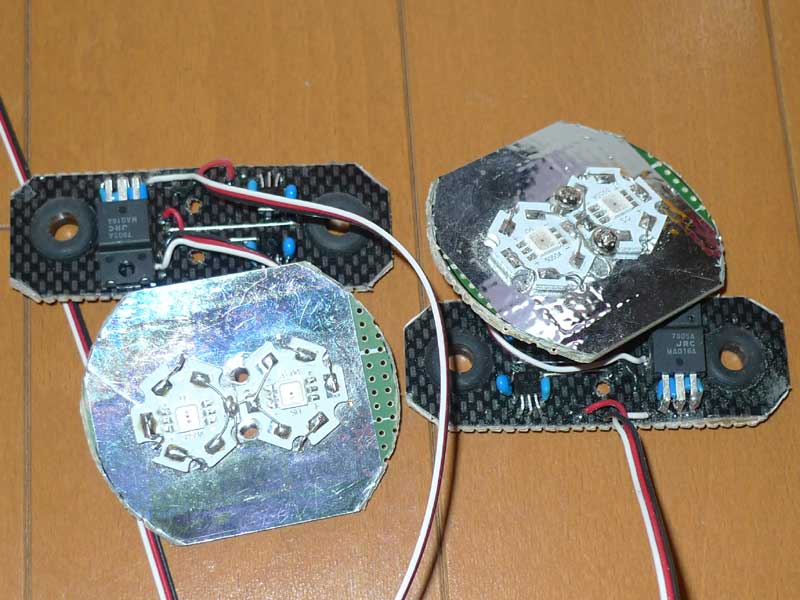

電源部が完成したら、LED基板と結線し完成。自宅のバイクバッテリーから電源を取って電源部につなぐと ポジション表示とウインカー表示が問題なく点灯した。ひとまずここまでは問題なく完成したようだ。

加工

LED基板をカットする。カバーにあわせて丸くカットするのだが、かなり難易度が高い。プラカッターでは丸く切れないので、 ルーターで基板に傷を入れていく。

ルーターはカッターではなくやすりなので、すんなり切れるわけではなく苦労しながら傷を入れていく。 ある程度深く切込みが入ったら、プラカッターで鋭い傷にしておいて、ペンチでこじると基板が傷に沿って割れる。 ただし淵のほうは段差で割れたりバリが大きく残ったりするので、ルーターできれいにしておく。今度ルーターでのこぎり歯が無いか探しておこう。

LED基板のカットが出来たら、電源基板側もカットする。こちらは元あったサイドミラーの根元の大きさに合わせてカットするので、 結構小さくなる。まずは両脇を直線カット。まっすぐ傷を入れていくのは割と楽に出来る。しかしこの基盤は少し固めで傷が入りにくく、 油断するとルーターがするっと滑っておかしなところに傷を入れてしまうので、注意が必要だ。

基板カットに活躍していたルータだが、がんばりすぎて破損。まん丸やすりがパキッと割れてしまった。 しかしこのやすりは何枚も替えがあるので問題ない。もともと壊れる前提でのやすりなので、今回かなり活躍してくれていたから よくがんばったほうだ。では第2号やすりに引き継いでゆっくり休んでくれ。

裏面に傷を入れて基板を割ったら表面のカッティングシートをカットする。シートの接着でくっついているのでこれをカットしてやれば基板は取れてくれる。 カッティングシートは紙みたいなものなので、ルータでのカットは容易だが、接着剤が付着しているためそれがやすりにこびりつき厄介。

電源基板は最後に角を斜めにカットする。この後ある程度やすりで角を落として丸くしておけば完成だ。

出来上がったポジション&ウインカーユニット。基盤加工後の導通チェックも問題なく完了しあとはバイクへの装着を待つのみとなった。 ここのところ土日は暑い日が続き野外作業は熱中症の危険があるので夕方などを狙って作業してみよう。

カバー作成

100均から採取したプラカバーをLEDの上に装着する。しかし銀色側の透明カバー押さえは、カッティングシートでちょっと化粧しておく。

適当な大きさに事前に切ったカッティングシートに透明カバー押さえを貼り付けて、不要な箇所をカッターで切り取っていく。

カットし終わった透明カバー押さえ。元のショボい銀色からカーボン調のよいカバーに生まれ変わった。 なかなかこのカーボン柄は見た目カッコよいので、いろいろ活用していきたい。

LEDへの取り付けは両面テープで行う。一応屋外用の強力両面テープでしっかり取り付けておく。防水面も考えたほうがよいのだろうが 無理そうなのであきらめる。さびてくるようならメルターによるコーティング作戦を取ろう。

両面テープで透明カバーを挟んだカバー押さえを取り付けたら完了。左右両方とも作成して後はバイクへの取り付けとなる。

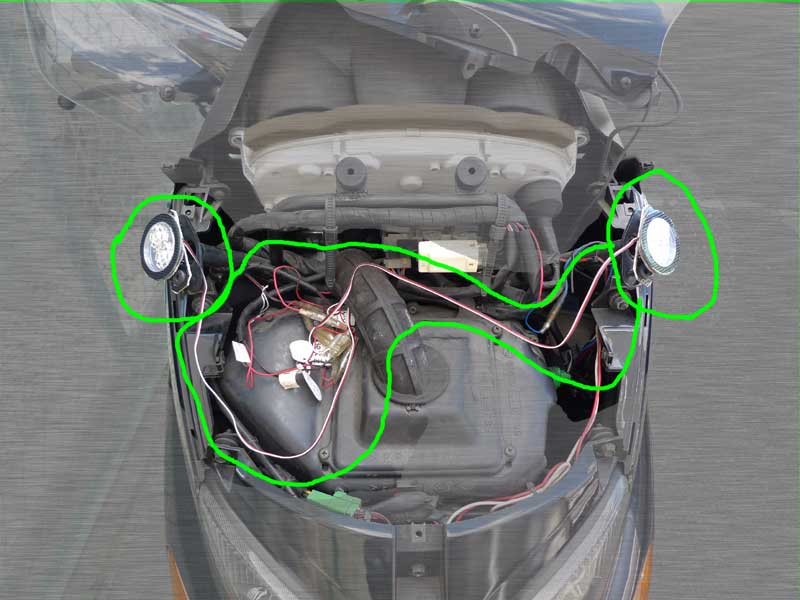

バイクへの取り付け

バイクへの取り付けを行う前に台座の絶縁だけ行っておくことにする。台座はミラーステーに接触するので、 もしかするとショートの可能性がある。グルーを使ってコーティングしておきショートの可能性を排除しておく。

LEDポジションのコードの先にはギボシ端子を取り付けておく。事前に前ポジションランプの端子を調査しておいたので、 それにあわせて端子のオスメスをあわせて取り付けておく。これで後は差し替えるだけで取り付けできるはずだ。

バイクのフロントカウルを取り外してVer.3ポジションランプを取り外しあたらしく新ポジションランプを取り付ける。 配線にまたもや悩んだが、何とか解決、きちんと配線をやり直したいと毎回思うが、大変なのでこのまま継続。

ひとまずカウルを取り付ける前に点灯確認を行う。ポジションランプの点灯は問題なし。 ハンドルにするスイッチとも、きちんと連動しており点灯制御も問題ない。

ウインカーの点灯も確認する。左点灯、右点灯、ハザードと確認。ポジション表示の白色点灯がきちんと消えて オレンジ色でウインカー点灯する。ちなみにウインカーの点灯を写真に撮ってみると、 LEDの点灯消灯のスピードと電球の点灯消灯スピードが違っているのがわかる。さすがLEDは反応が早い。

何とか完成にこぎつけた。1W-LEDを使ってみたかったので、なんとかポジションウインカーのLEDとして使用してみた。

気になる点は多いが、今回色々と良い勉強となった。