右側不点灯

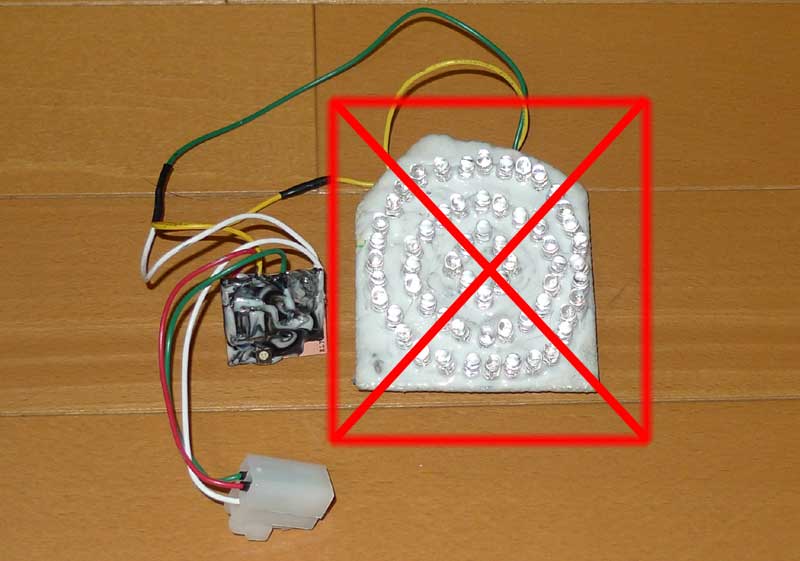

12ヶ月点検にバイクを出したところ、テールランプが暗いとのこと。砲弾型LEDのために正面から見ないと暗いため、しょうがないです。と話をしたが、点検上がりでテールランプを確認すると、明らかに一部点灯していない。

仕方なくバラしてみて調べてみると確かに一部点灯しない。というか、一部だけが点灯していてほかが点灯しない。

どうにもヤバそうな雰囲気だが、バイクから取り外して家に持ち帰る。家に帰って調べてみるが、どこかが断線している気配がある。

①電源→②減光装置→③ダイオード→④CRD→⑤LEDと接続されているのだが、一部はきちんと点灯しているので、原因は④⑤あたりだ。どうにも調査は難しそうなので、あきらめて破棄することにした。

当時は一番明るかった赤LEDだが、今はもっと明るいのがあるのと、 砲弾型だとどうしても正面のみが明るく、周りからは暗く見えてしまう欠点があり、またせっかく丸く配置したのに、テールカバー越しに見るとさっぱり意味がなかったので、ここはあきらめて次の新作の製作を行うことにする。

かれこれ6年以上も活躍してくれたのは予想以上であった。ここは寿命と考え引退していただく。ただし減光装置はまだがんばってもらい、 LED部分のみの交換とする。

新作作成

テールランプの右側に装着していた初期版が故障した。前回故障時は前段にあるダイオードが壊れていたのでまったく点灯しなくなり、交換により復帰したのだが、今回はLEDが一部しか点灯しない現象。

ひとまず取り外して見てみるが、目視では原因不明。どこか断線していると思われるのだが、点灯箇所より消灯箇所のほうが多く、よくわからない。またLEDおよび基板の防御のためのメルターが、調査を大きく阻み詳細調査が出来ない状況。 LEDも世代が古く明るさも足りなかった面もあるので、新作の製作を決意する。

今回のテールランプに使用するLEDは、AQ-MPF05080RCというもの。かなり明るそうだが電流も150mAとかなりのもの。 通常のものより7倍くらいの電流が流せるようだ。形は砲弾型ではなく四角い形。スペックは以下の通り。

| 光度 | 18~25lm |

| 電圧 | 1.8~2.5V |

| 電流 | 150mA |

| 半減角 | 80deg |

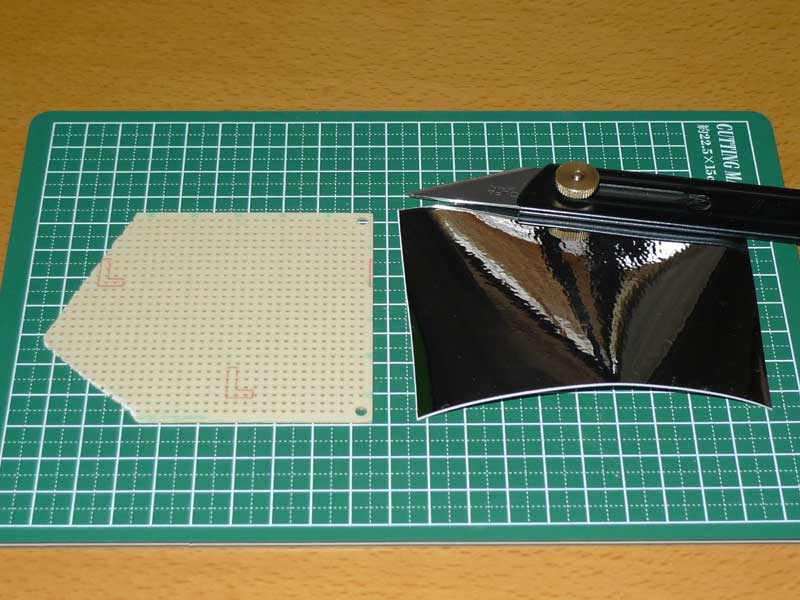

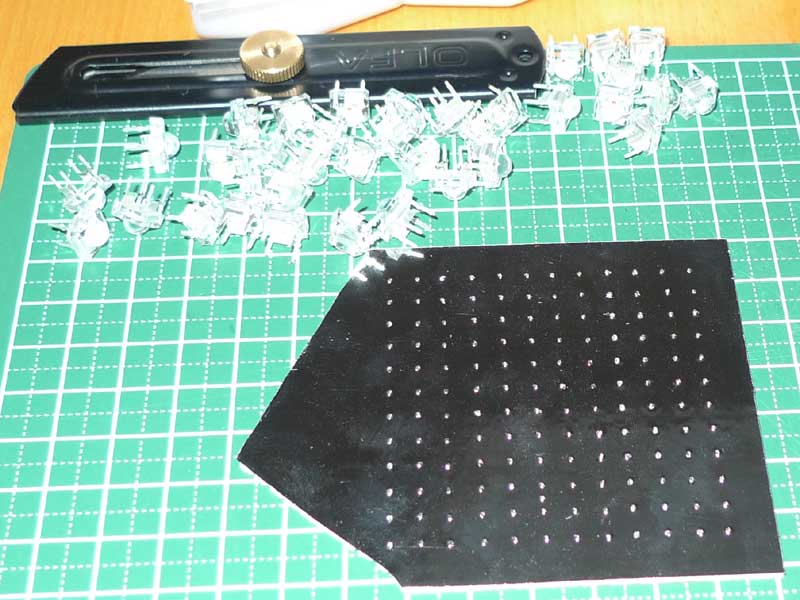

銀色のカッティングシートを今回も使用する。光を反射させてより多くの光を送り出すように基板面には銀色のカッティングシートを貼り付けておく。

写真では反射の関係で黒く見えるが銀色のてかてかシートである。ちなみにテスターで導通を測ってみると絶縁。電子工作には何も問題は無い。ちなみに以前折り紙の銀色を100均で購入したが、こちらは導通。このカッティングシートなら電気は通さないし裏面に接着が付いているので 貼り付けできて便利。追加購入してしまった。

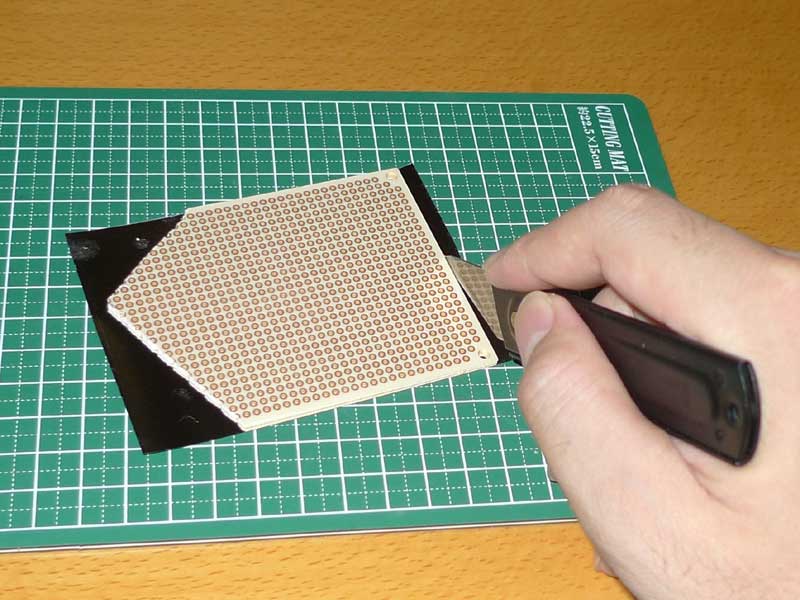

基板については初期版よりサイズを調達。これにあわせて基板をカット。ここに銀色シートを貼り付けたらはみ出た部分をカッターでカットする。 基板も直線的でありシートのカットは楽。

今回使用するLEDだがかなり明るいようで期待が持てる。パワーLEDらしく、足がただの棒ではなく太い板になっており、たぶん放熱のためであろう。しかしこれが後で誤解を招くことになるとは。。。

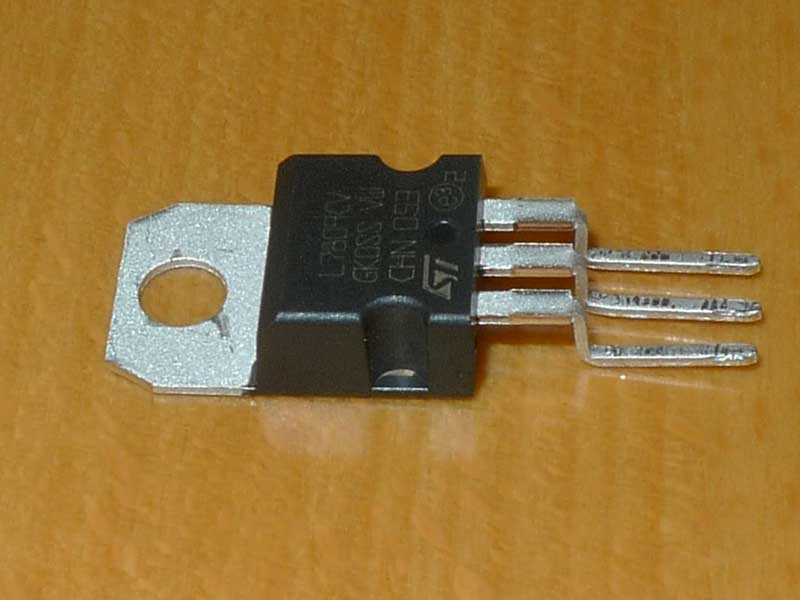

7809という9Vを作成するレギュレータを使用する。これを使用して変動するバイクの電圧から、安定した9Vを作成しようと思う。

今回CRDは使用せず、抵抗で電流制限しようと思うが、そうなるとバイクの電圧の変動をどうするかが悩みの種になる。最大と思われる電圧で電流計算する必要があり、その結果電圧が低い場合は暗い表示となってしまう。

また電圧変動がしょっちゅうあるとLEDの表示が明るくなったり暗くなったりと不安定なことになりそうなので、バッテリー上がりっぽく見えるのでよくない。9V入力で計算を行うことで安定したLED表示が可能となる。

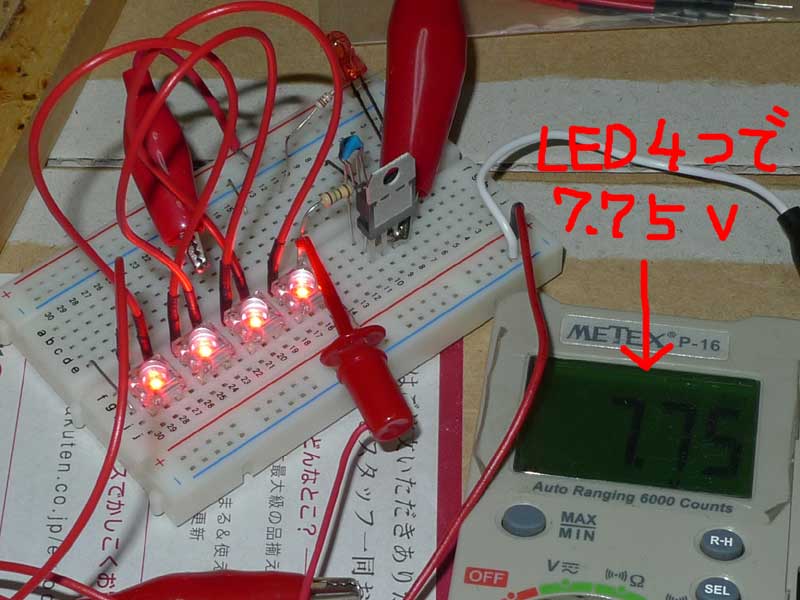

まずはLEDの動作検証。レギュレータを通し、9V電源に対して150Ωの抵抗と4つ直列のLEDを接続して、 LEDにかかる電圧を調査。7.75Vの電圧降下がある。ということは1LEDあたり1.9V程度の電圧が必要。

これにより抵抗にかかる電圧は1.25Vであるためこれに対して必要電流を計算してみる。手持ちの抵抗と相談した結果10Ωの抵抗を差し込むことで、1.25÷10≒125mAの電流を流すことにする。 定格は150mAなのでこれで問題ないだろう。

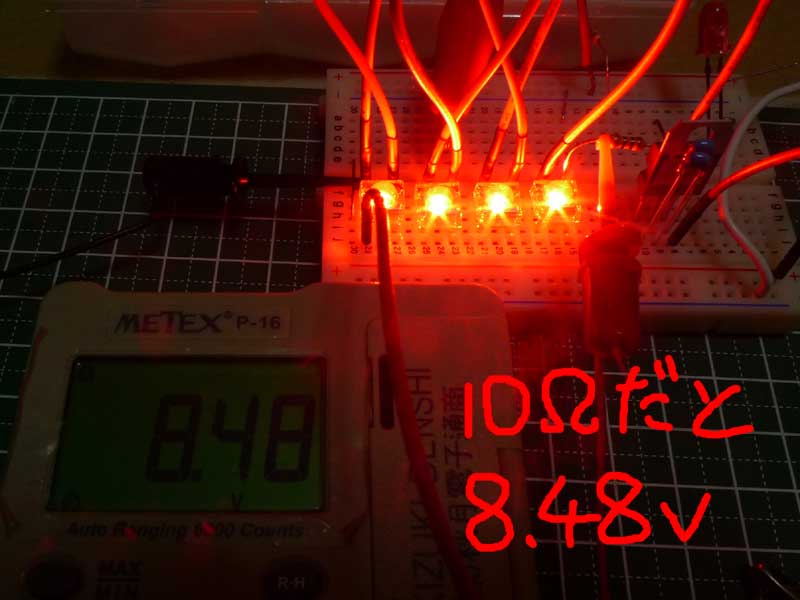

では実際に10Ωの抵抗と4直列のLEDをレギュレータの9Vにつなげてみると、机上計算どおりにはならなかった。実際に流れた電流は50mA。なぜ?とLEDの電圧降下を測定してみると、8.5V!。 どうやらLEDは流す電流が多いと降下する電圧も高くなるようだ。なるほどこれがスペック表に記載のある電圧の範囲のことか。 ロットによるばらつきかと思ったがそうではないようだ。

10オームより小さい抵抗は手持ちに無く、これでも十分に明るく表示するので、これでよしとする。 LEDとしても定格の半分程度で動作させれば長持ちするだろう。それに片方のテールランプだけ明るすぎても問題なので。

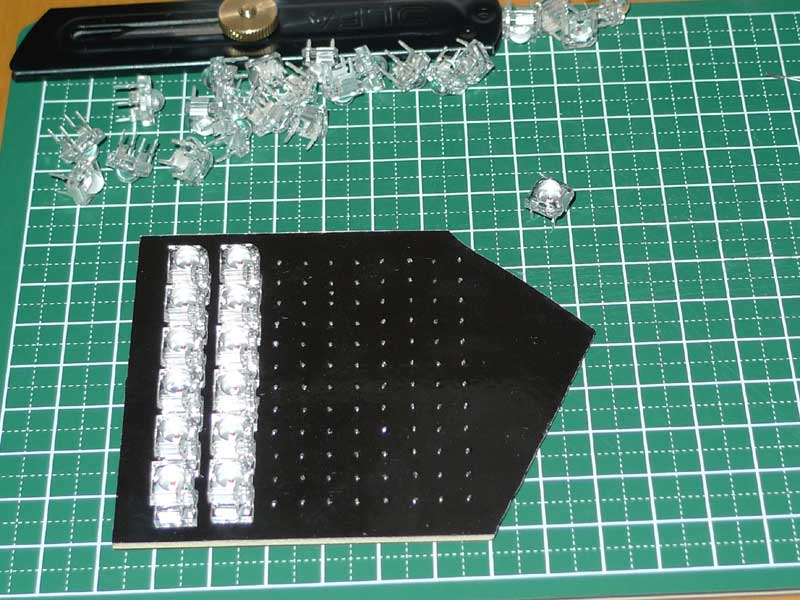

LEDを仮配置してみる。もっと詰めて配置も可能だが、LEDがもったいないのと1つで十分明るいので、 1列づつ余裕を持たして6×6の36個の配置とする。基板のセンターにLEDが配置されて見た目きれいになった。 横の空きエリアにはレギュレータを配置して電源作成エリアに使用する。

LEDの配置が決まったら、カッティングシートが貼られた基板のLEDの足が刺さる位置に穴あけを実施。 基板の裏の、穴の見える側からLEDの刺さる位置で針を刺しシートに穴を開ける。案外シートは硬く針は簡単には貫通しない。

部品の余った足を使用して針として挿していくが何度も折れ曲がったりと苦労しながら、36×4=144個の穴あけ完了。 1箇所だけ間違えて穴を開けてしまったが目立たないのでよしとする。なかなか集中力は続かないものだ。

写真の銀色面の表面に見えるプツプツが穴あけした結果。

カッティングシートへの穴あけが完了したら、LEDをその穴に差し込んでいく。穴あけしたとはいえ、簡単にはLEDは刺さらないので 小さなLEDを指でつまんで何とか穴位置を合わせて差し込む。なかなかの細かい作業だ。油断すると指からLEDがぽろっと外れてどっかへ転がっていく。とはいえ、集中して細かい作業をするのはそんなに苦痛ではない。苦労を楽しめている状況だ。

LEDの足のみ仮差込が完了。まだはんだ付けも何もしてないとはいえ、正面から見た状態は完成。なかなかの壮観なスタイルとなった。 これらのLEDがいっせいに光るところを早く見てみたい。

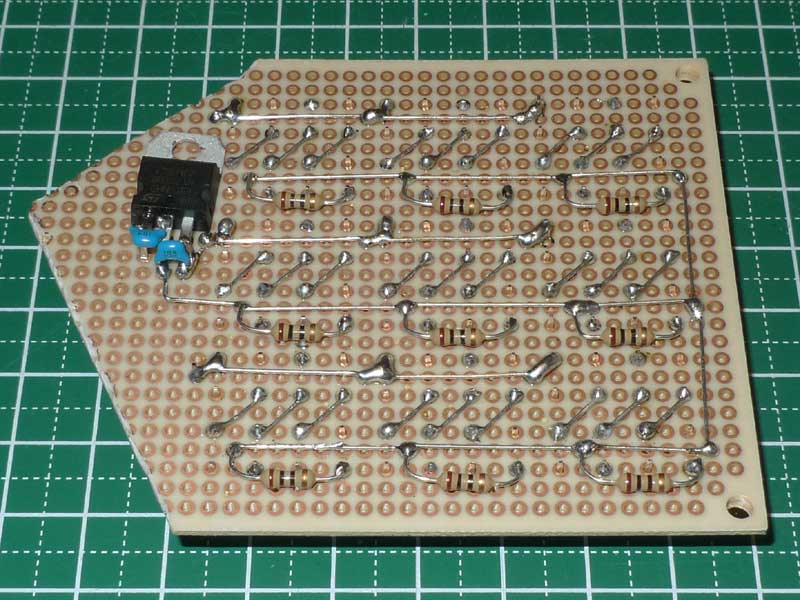

裏側のはんだ付けと配線を、事前に作成した予定配線図を元に結線していく。上下左右2個×2個の4個を1ブロックとして それを3×3の9ブロックとして作成。極力配線どおしをまたぐような配線をなくし、部品の余った足で結線をしていく。 ブロック同士をつなぐプラス電源配線のみ表面側での配線で接続を行い、それ以外ははんだ面だけで配線することが出来た。

アクシデント

配線が完了し、レギュレータにも接続したので早速導通試験を行ったところまったくの無反応。さっぱり点灯しない。どこかショートの危険性も考えたが、どこからか煙が出ることも無く、どこかが異常発熱もしていない。

配線の見直しをして、若干のはんだ付け漏れがあったので再はんだ付けして実験してみるもやはり無反応。LED1ブロック単位で調査しても点灯しないために、最初の実験と比較確認してみると、LEDの取り付け向きが逆であった。

というか最初の設計時にLEDのアノードとカソードを間違えていて、結果的に電源のプラスマイナスが逆になっていた。 LEDの足が片方放熱用に大きくなっているのだが、そちらをカソード(マイナス側)と勘違いしてしまい、すべてを逆にしてしまった。 たいていアース側が足が長いなど大きなものがあるので、先入観により勘違いをしてしまったのだ。

修正については、LED以外の抵抗などは極性は無いため、レギュレータへの接続配線のプラス側とマイナス側を変更するだけで点灯できるようになった。 すべてのはんだ付けが終わって完成したと思ったときに発覚した間違いは心臓によくない。全部やり直しかと少し青ざめたが、 ほんの少しの修正で対応可能でよかった。

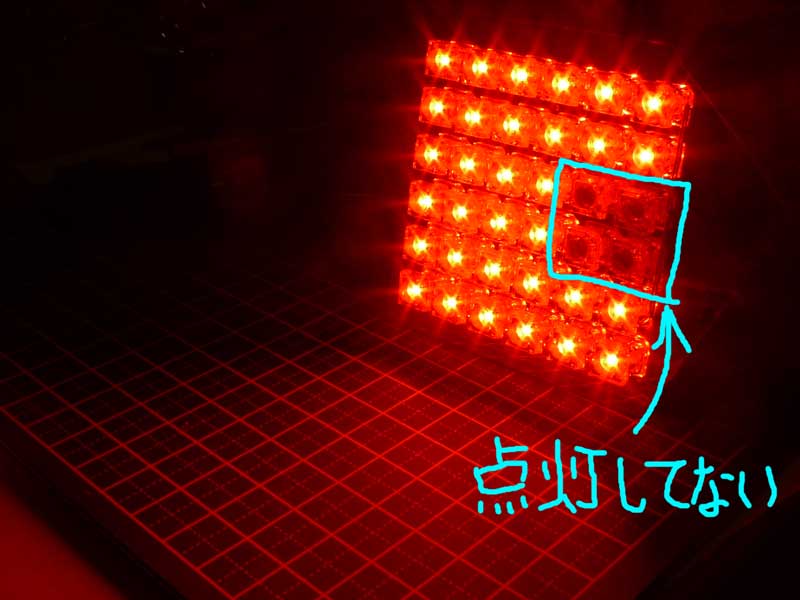

点灯確認

致命的な間違い発覚も、軽微な修正で事なきを得て、晴れて導通試験を行う。 電源をつなぐと、明るく点灯したため問題なしと思いきや、よく見ると一部点灯していない。中段右側の1ブロックが点灯していないようだ。

ブロックで点灯していないが、LEDだけ見ると逆挿しなどはなさそうだし配線は各ブロック同じとしたので、なぜ?とはんだ面の配線をよく見ると、アースへの接続箇所のはんだ付けがもれていて、つながっていなかった。

早速はんだ付け直しを行い、点灯してみると、全点灯した。やれやれなかなか一発でうまくいかないものだが、先ほどのアクシデントに比べれば この程度は想定内。多少のミスはあって当然なのだ。

テール点灯時の電流調査。実際にはPWM点灯しており、すごい速さで点灯と消灯を繰り返している。 電流値はたぶんその平均値になっていると思われる。ちなみにこの電流値は入力の電流なのでレギュレータを通してLEDに流れている電流は少し違っていると思われる。どっちかということこれ以上流れているんじゃないだろうか。

とりあえず同じ電流値と換算すると、25.7mA÷9ブロック=2.9mA相当。 もっと本格的な良い装置でもないと、何も測定できない。

ブレーキ点灯時の状態。正面では直視できない明るさ。これ明るすぎたかも。いや部屋の中なので明るく見えるだけなのかもしれない。電流値は565mAを指している。このときはPWM点灯していないので、全電流値が出ているはずだ。 この電流値で換算すると565÷9=62mA。案外これくらいが流れているような気がする。

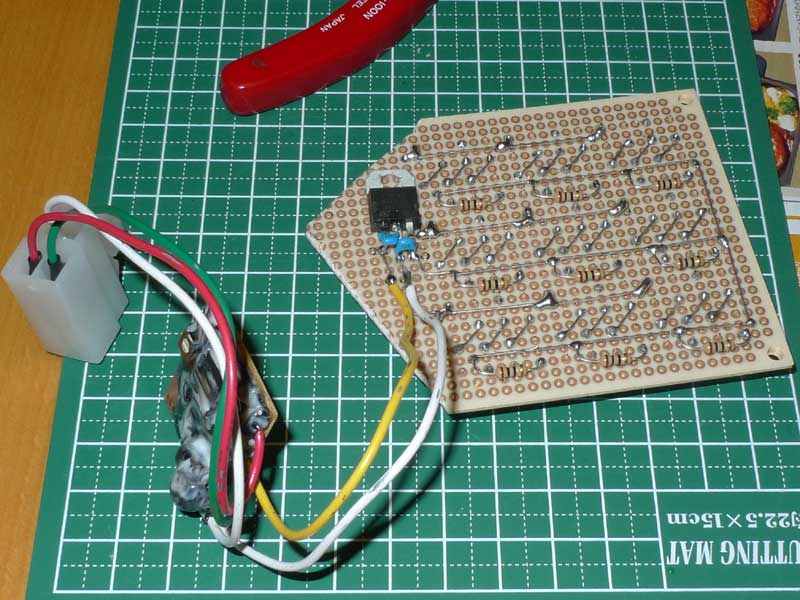

バイクへの取り付け

導通確認も終わり、完成したテールランプ。ただし未だ一度も実車への装着チェックを行っていない。 気になるのは、基板サイズが問題ないかだ。初期版よりコピーして切り出したので大きく外れは無いはずなのだが、 どこか角が干渉するとか、微妙に収まらないなどがあると困る。ぜひちょうど収まってくれることを願う。

晴天の午後、駐車場の隣に家が出来て午後は日陰になるので、午後から実車取り付け開始。 テールカバーをはずすと、右側のランプはコネクタのみ宙ぶらりんの状態。さてここに今回のテールランプはうまく収まるのか?

LEDテールランプを右側にはめ込んでみると、まったくの問題なくはまった。サイズの問題は無しだ。 ただしLEDパネルの固定には問題があり、後ろのコネクタと減光装置で押されるために、自立してくれない。 何か固定が必要だ。前回はスポンジの緩衝材を使って固定したので、今回もその作戦で行く。

100均で購入したキズ防止シール。5mm厚くらいのスポンジに両面テープが付いている。 これをつかってLEDの基板をテールランプが正面を向くように取り付ける。 スポンジに乗っけるようにして固定させれば完成。スポンジがバイクの振動の緩衝材にもなり、 LED基板が外れて中で暴れるようなことも無いだろう。

LEDを装着して動作確認。テールランプおよびブレーキランプともにやはり右側の出力が大きい。 少し片ちんばになってしまうがしょうがないだろう。

テールランプのカバーを装着して、点灯確認。やはり右側が少し明るくなりすぎたようだ。 まあこれくらいならいいだろう。今度バイク屋で車検に通るか確認してもらおう。