遅延電源作成

ライドコムをバイクの電源から取るように改造をしたが、ナンバー灯の電源につないでいるため、 キーをオフにすると電源が切れてライドコムは使えなくなる。 出来ればこれをキーがオフになっても少しの間はライドコムが使えるようにしたい。

オプションでそのような電源セットもライドコム用に出ていたが、高いし、ライドコムのオプション品は信用できないので何とか自作したい。 以前大容量キャパシタでのチャレンジをしたが、まったく電気が持たなかった。 キャパシタ対応ではなく、遅延電源オフ回路を検討する。

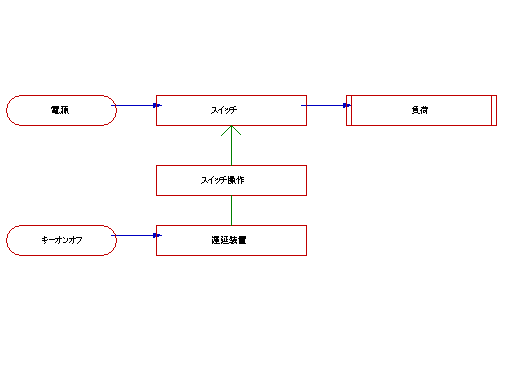

グーグル先生に聞いて遅延回路を探す。どうやら考え方としては

- 電源はバッテリーから直接取得

- 途中に切断スイッチを入れる

- キーオンでスイッチを接続する

- キーオフとなったら少し遅れてスイッチを切る

ということが出来ればよさそうだ。今まで設計した電子回路は抵抗とLEDでの点灯のみであるため、 かなりハードルは高いががんばってチャレンジしてみよう。

ということで、入出力を整理すると、入力としてはバッテリー直接電源とキー連動電源となる。出力はバッテリー電源が出力となる。 キー連動電源はスイッチの役目となり、電源オンでは即時スイッチオン。電源オフでは遅れてスイッチオフを行う。 ふむふむ、なんとなく理解出来てきたぞ。

ということは、作る必要がありそうなのは、バッテリー直接電源のスイッチ部分と、そのスイッチを制御する部分ということになりそうだ。 デジタル回路であればPICが使えるのだが、常時電源があるわけではないので、ここはアナログ回路で作る必要がある。

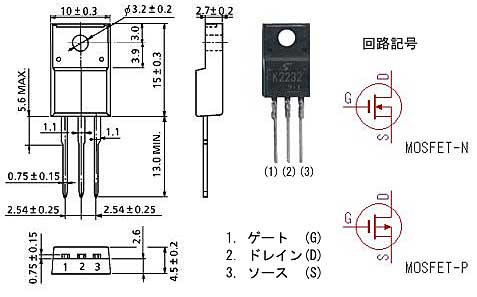

まずは主電源のスイッチ部。回路のオンオフといえば、トランジスタなのだが、 今回駆動するのはLEDではなくライドコムなので、トランジスタでは少し役不足と思われる。 どれくらいの電流が流れるのか計測していないが、多少の消費電流には耐えるようにしておきたい。

こんなときグーグル先生によるとFETというものを使うのがよいらしい。ちょっとかっこよさげな名前だが、調べてみると日本語名は電界効果トランジスタ。トランジスタのちょっと進化版?

参考回路に従い、パワーMOSFETというものを入手。20Aくらい流せるようなので、これなら負荷容量を気にすることもないだろう。漏れ電流のようなものもほぼ無いとのことなので、放置してたら勝手にバッテリーが上がってたなんてことも無いはずだ。

バイク用なので、電源側にFETを入れて、その後ろに負荷装置が来る。 この場合はPchFETがよいとの事。(FETにはPchとNchというのがあるらしい)ゲート電圧に電源をかければ遮断され、0Vに落とせば導通する。簡単に空中配線で回路を組んで試してみると、確かにスイッチ動作を行ってくれる。 なるほど、スイッチ目的での使用であれば、トランジスタと大体同じだ。

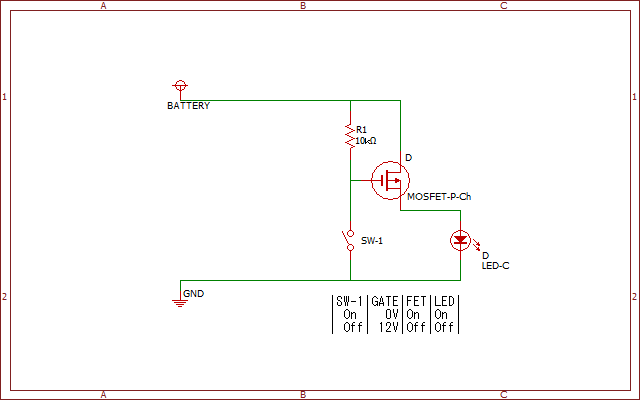

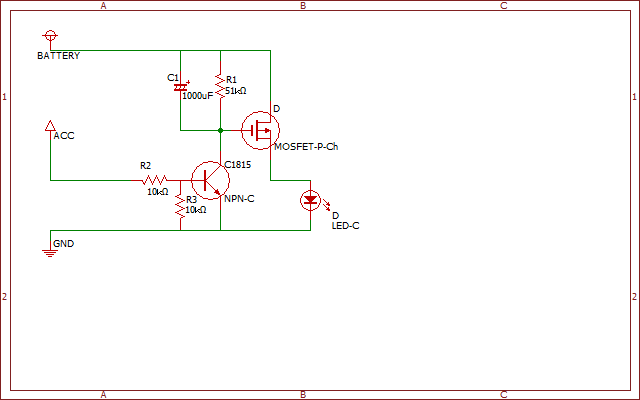

FETによるスイッチはわかったので、今度は遅延制御だ。しかしこれも参考回路があり、コンデンサをひとつつけてやれば遅延可能なようだ。

ゲートにかかる電圧用の制御抵抗にコンデンサを並列につけてみる。すると制御スイッチをオフにしてもゲートにかかる電圧がすぐに元には戻らず、じわじわ上がっていき、切り替え電圧を超えたところでFETが切断された。抵抗とコンデンサの容量で遅延時間が決まるようだが、 このあたりは手持ちの組み合わせで試しながらいいものを探してみよう。

遅延の仕組みが出来たところで、FETの制御を考える。動作させる回路では単純にスイッチとしたのだが、 実際にはここをキー連動電源で処理する必要がある。このときFETのゲート入力側は、電圧がHIのときにオフで、 LOWのときにオンとなる。キー連動電源側とは逆なので面倒。

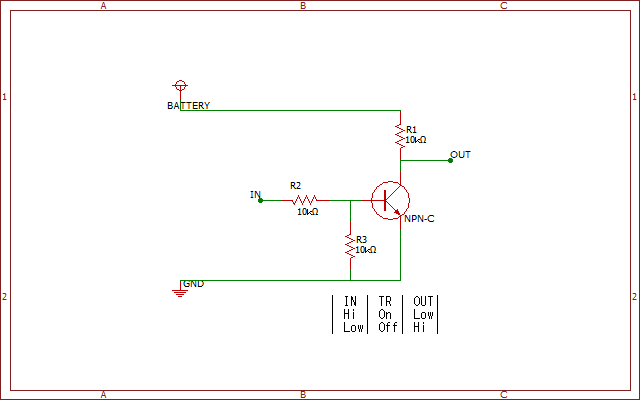

と思っていたが、 反転回路というものを参考回路を見ていたとき見つけており、これを応用しようと思う。 トランジスタを使うと反転を行うことが出来て、入力がHIのとき出力をLOWといった、 逆転出力が出来る。ここでの負荷は電圧制御用の抵抗のみなので、値をある程度大きくしておけば、電流はほとんど流れない。あまり負荷を気にしなくてよいので、普通のトランジスタで十分だ。

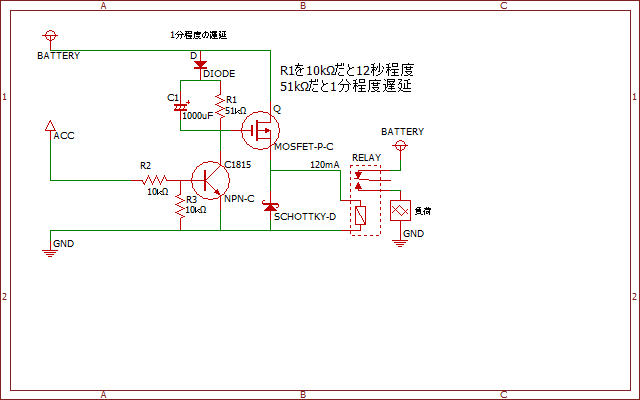

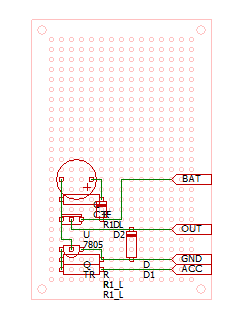

ということで、遅延電源回路図が完成。回路図のLED部分に負荷(ライドコム)を入れる予定。部品数が増えて空中配線による動作確認が限界となったので、ブレッドボードに移行して、動作確認しながら作成していこう。

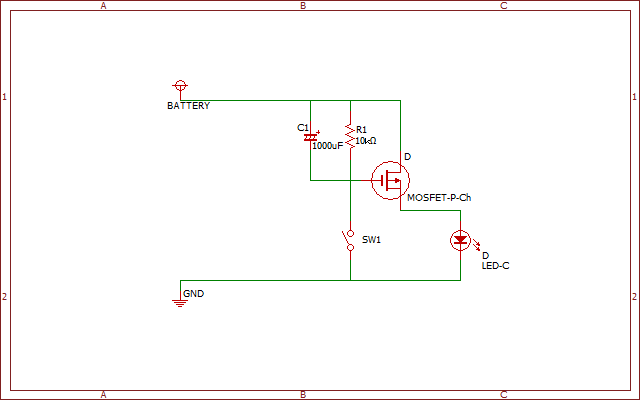

ということで簡単に回路を組んでみて、遅延部分が1000uFと10kΩの組み合わせだと12秒程度とちょっと早かったので、 抵抗値を51kΩに変更。すると1分の遅延動作に変わった。これくらいならちょうどいい。

ここで、ふとひらめきが。ライドコム用に汎用サブハーネスキットのリレー以降をもぎ取ったのだが、リレーまでの配線が残っている。 これを使えば、バッテリーからの配線コードも専用でいい感じだし、負荷部分をリレーにしてやれば、FETの容量を考慮せず、 リレー側の容量で、負荷を接続できる。

また、ヒューズも装備しているので、何かあったときにも安全だ。 ということで、遅延回路の負荷はリレーを接続することにする。ちなみにリレーをFETで動作させる場合は、切断時にリレーからのキックバックがあるらしく、電気を逃がすダイオードをつけておかないとFETが壊れるらしい。なのでショットキーバリアダイオードを装備してやることにする。

負荷を考慮してのFETチョイスだったが、結局最終負荷ラインにはリレーを使用するので、あえてFETである必要はなかったかも。 でも、新しい部品の使い方として勉強になった。 あと、リレー駆動も結構電気を食うようなので、トランジスタよりはFETのほうが安全なはずだ。

基板はんだ付け

たぶん動くはずの回路設計は出来た。抵抗類は手持ちの10kΩを使用。 こいつなら12V直接あたっても12÷10k=1.2mAとあんまり電流は流れないので 問題ないだろう。FET用やトランジスタ用はすべてこれを使うつもりだったが、遅延時間延長のため 探してきた51kΩを遅延回路に入れる。

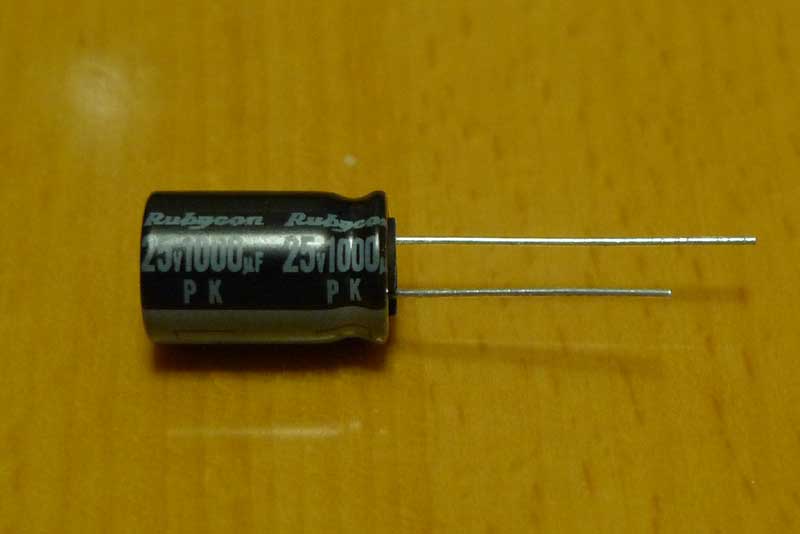

コンデンサは1000uFを使う。遅延時間は長めに取りたいので、コンデンサの容量は大き目がよい。 しかしサイズが大きくなってしまうのが難点。ひとまず第一号ということで。二号は無いと思うけど。 耐圧も25Vと12Vの倍はあるので、問題ないだろう。

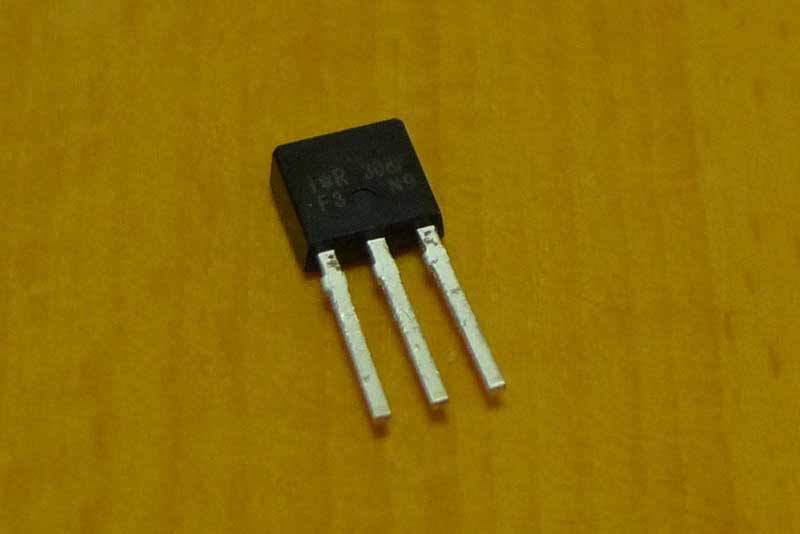

メインスイッチとなるFETは秋月で購入したIRFU5505PBF。55V18Aと出力は十分と思う。 定格電流が大きいが部品は小さく不安になる。しかし今回の想定負荷は1Aもいかないと思うので大丈夫なはず。

一応リレー動作時の電流値を測ってみたら、120mA程度だった。トランジスタだとちょっと不安だが、FETなら余裕だ。 静電気に弱いとの事だが、同様の注意があるLEDも案外強いので、そんなに気にしないで大丈夫だろう。

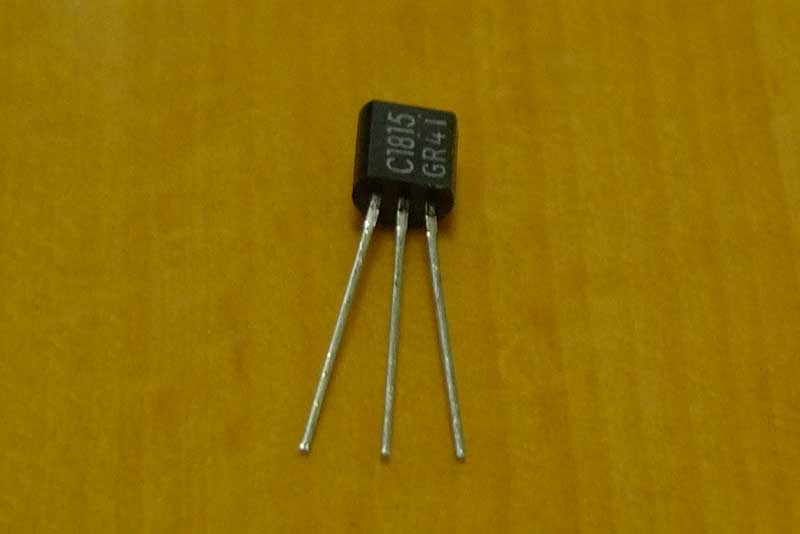

サブスイッチとなるトランジスタ。標準的なC1815というもの。かなり有名らしい。100mAくらいは流せるようだが、今回は数mA程度の予定。余裕だ。しかし今回こいつが事件を起こす。 小さい部品だからとナメてはいけない。

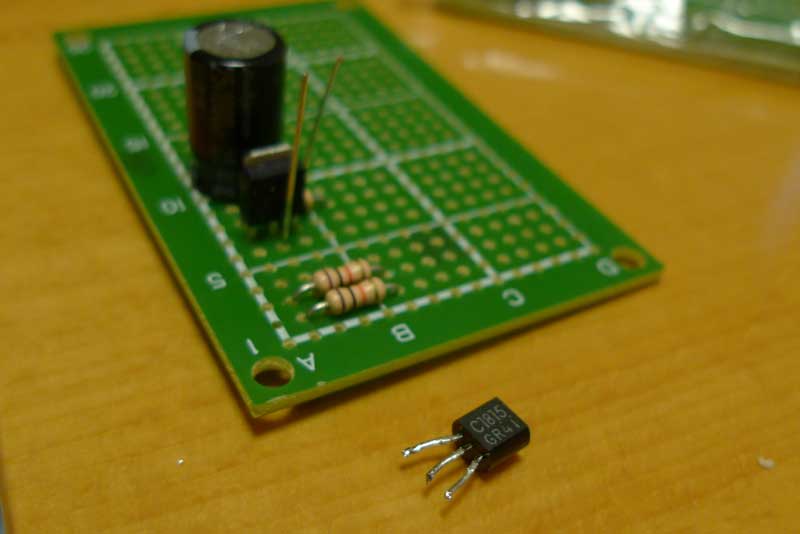

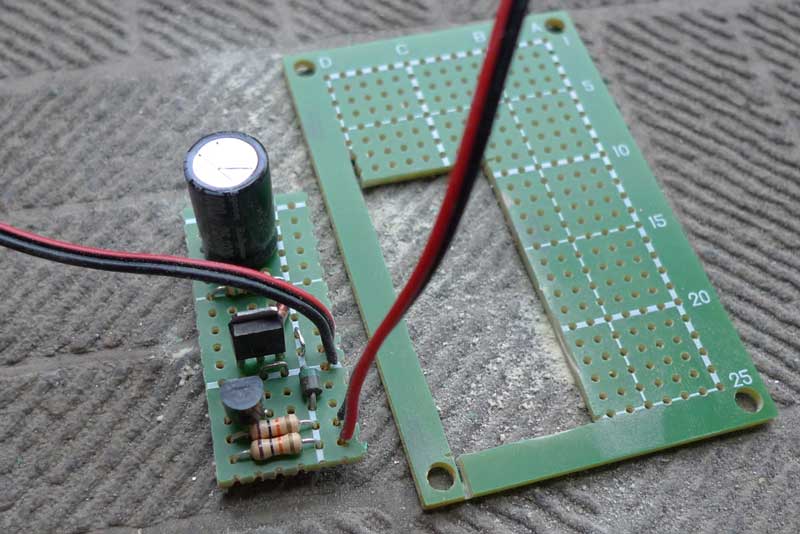

これらを使って製作開始。事前に配置図と配線図を作成してそれを見ながら製作。セオリー通り背の低い抵抗からはんだ付けしていき、多少の修正を行いながら取付けていく。部品数も少ないので、程なく完成。 うまく動作することを願う。

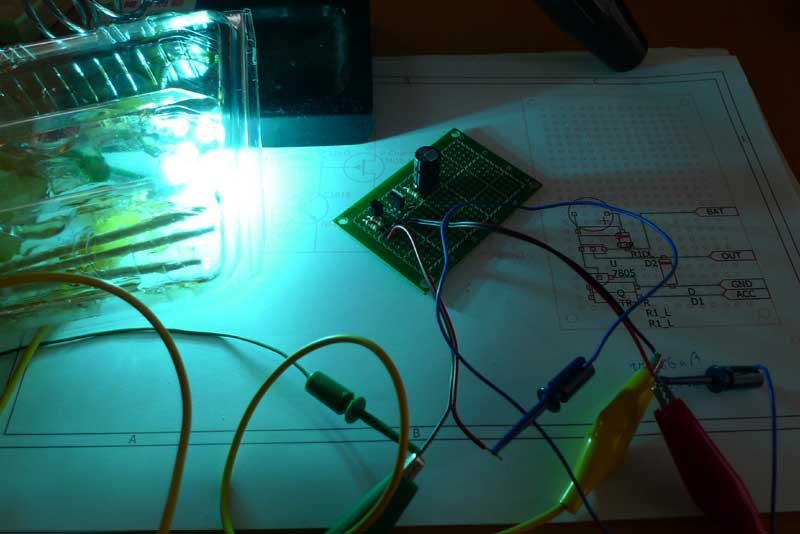

ダミー負荷として12V用LEDを準備。これが遅延消灯すればOKだ。 しかし世の中そうそううまくはいかない。なんだがわからないが点灯しない。

配線を見直し、おかしいと思われるところを直してチャレンジするもうまくいかない。

よく見るとトランジスタの向きが逆っぽい。へこみの正面から見て、左はベースではなくエミッタだ。 FETのほうは大丈夫のようだ。しょうがない、はんだ吸い取り器でトランジスタを取り外して付け替えなおそう。

トランジスタは熱に弱いらしく、はんだ付けもすばやくしたほうがよいらしいが、はんだ付けしてその後、溶かして取り外し、またさらにはんだ付けとかなり酷使しているが、あんがい壊れず丈夫だ。

いくつか見直して作り直してみるも、今度は点灯しっぱなし。いっこうに消える気配なし。実験では60秒なのだが、数分間つきっぱなし。

いろんなところの電圧をテスターで測るが、どうも予定外の電圧が出ている。 配線図と実際の配線を比べて眺めてみるが、よくわからない。回路図自体が間違っていればお手上げだし、 何がなんだかさっぱり。

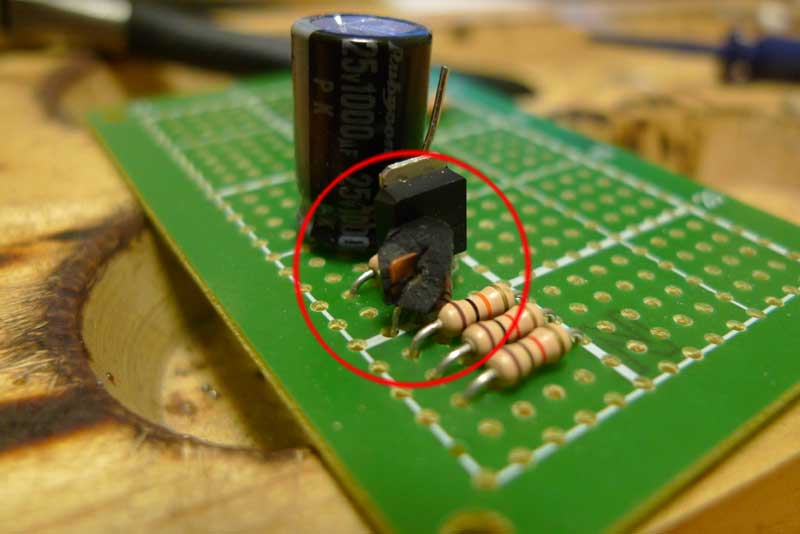

いろいろためしているとパチッという音とともに顔に何かが直撃。あわてて電源を切断して確認すると トランジスタが破裂。破片の黒い樹脂が顔を直撃したようだ。

どうやらベースに12Vを直接ぶっこんだらしく、ショート状態になりトランジスタが爆発したようだ。樹脂がはじけ飛び、トランジスタの中身が半分むき出しに。 以前ショートで部品から煙を出したことはあったが、爆発するとは思わなかった。 かなりびっくりして意気消沈。今日の実験はお開きに。

再・基板はんだ付け

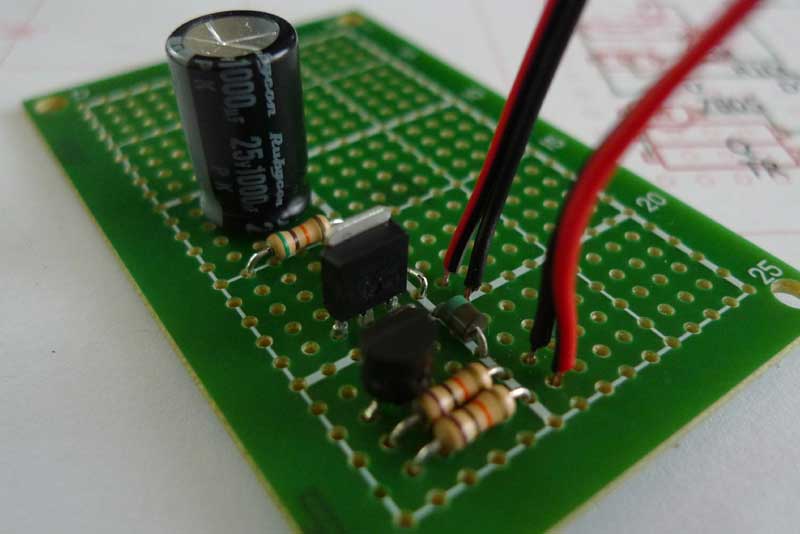

大きな失敗により、電子部品からの戒めを受けてしまったが、気を取り直して再チャレンジ。 前回のものは部品破裂によりもう使えないので、もう一度部品一式を取り揃える。

単発にて動作確認を行うが、問題はなさそうなので、回路図はそのまま。 実際のはんだ付けでは間違わないように慎重に回路図と照らし合わせながら実施。一箇所間違いがあったが、すぐに判明して何とか完成。

動作確認でもきちんと60秒後に切断と、いい結果を見せた。また、切断時の電流値も0.0mAとまったく問題ない。 なんとかはんだ付けに成功したようだ。

基板の片隅に寄せて部品を配置しているのだが、これはなるべく小さく作ろうとしたもの。 完成したら基板をカットして、最小面積にする。

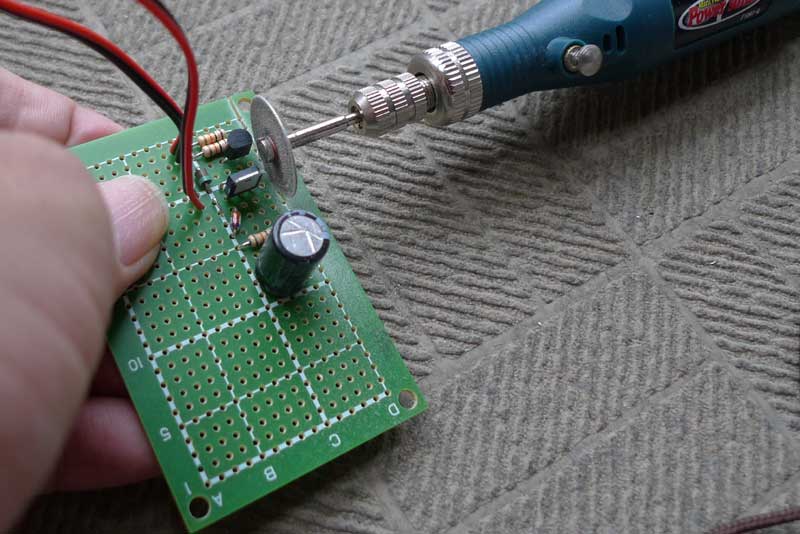

基盤のカットはルーターを使用する。 これがあればはんだ付け後の基板でもカットが可能。プラカッターでのカットの場合は最初に基板をカットしておかないと、 部品が乗っかった後でのカットはかなり困難。でも最初にカットしてしまうと、途中での設計変更は一切出来なくなる。 作りながらの設計変更はよく発生するので、なかなか難しいところ。

電子部品を傷つけないように基板をカットしていく。

うまく切り出しに成功。直線ならルーターで簡単に切り出せる。カット面を少しなめておき、手に刺さらないようにしておく。 なかなか順調。せっかく出来上がった基板をここでおじゃんにするわけにはいかないからね。

切り出しが終わったら、ホットボンドでコーティング。本当は何か小さい箱に入れたいが、 コンデンサが邪魔して、なかなかいい箱は見つからないので、ホットボンドでのコーティングとした。これなら後で箱が見つかっても収納可能だ。

トランク内での使用を見越してのショートなどを防ぐために 回路部分は全部コーティングとした。FETの背面はドレイン導通のようなので、ここだけが危険箇所かな。 ドレインということは12Vが来ているところだ。やべぇ、ここもコーティングしておけばよかったかも。

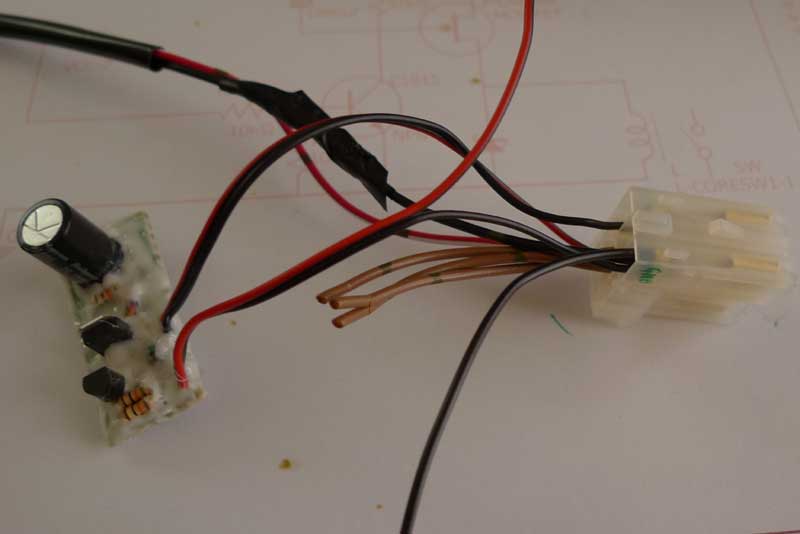

出来上がった遅延回路を、汎用サブハーネスのリレー部分に接続。通常リレーに接続するアクセサリ電源をいったん遅延回路に 接続して、遅延回路からの出力をリレーのアクセサリ入力へ接続する。これでリレーへのアクセサリ電源入力は、 キーオン時にはすぐに導通となり、リレーがすぐにオンとなる。

キーオフ時には遅延回路により60秒遅れてリレーへの電源が切れるため リレーも遅れて切断となり、遅延切断リレーとなる。

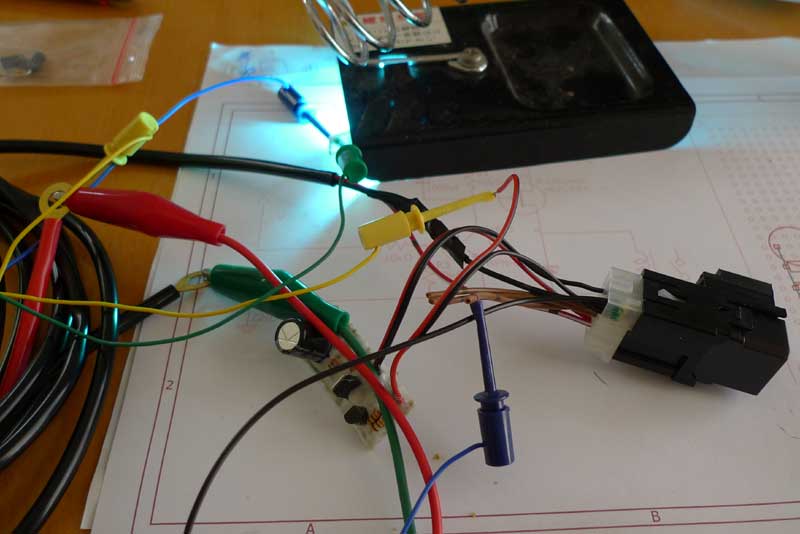

リレーへの接続も完了し、最終動作確認を行う。負荷にはLEDを接続してストップウォッチを持って動作確認開始。 バッテリーにつなぐとLEDが点灯。問題なし。

アクセサリ電源部分を切り離してストップウォッチスタート。 61秒後にリレーがカチリと鳴り、LEDが消灯。数回実施してみるが、問題なく動作。どうやら完成したようだ。

動作を確認していて、状態のわかるLEDをつけておけばよかったと後悔。遅延回路に何か故障が発生して、常時接続状態とか、接続が出来なくなったなどがわかるように、遅延装置側のステータスランプが欲しい。

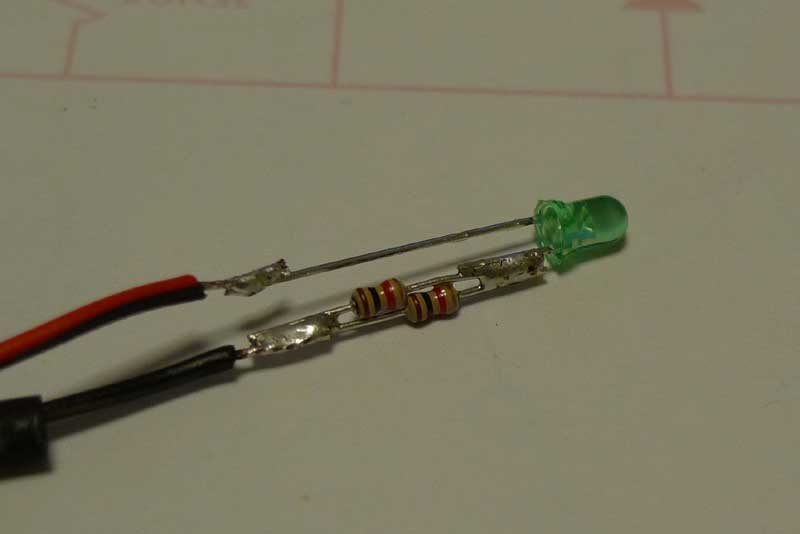

遅延装置はコーティング済みで何も追加は出来そうにないので、リレーの出力側にLEDをつないで、 電源が来ているかどうかが見れるランプを作る。といってもLEDに抵抗を入れて点灯させるだけ。 ほんのりでも点けばいいので、1kΩの並列で500ΩをLEDにつないで完成。リレーの出力につないで、 リレーが動作中は点灯するようにした。

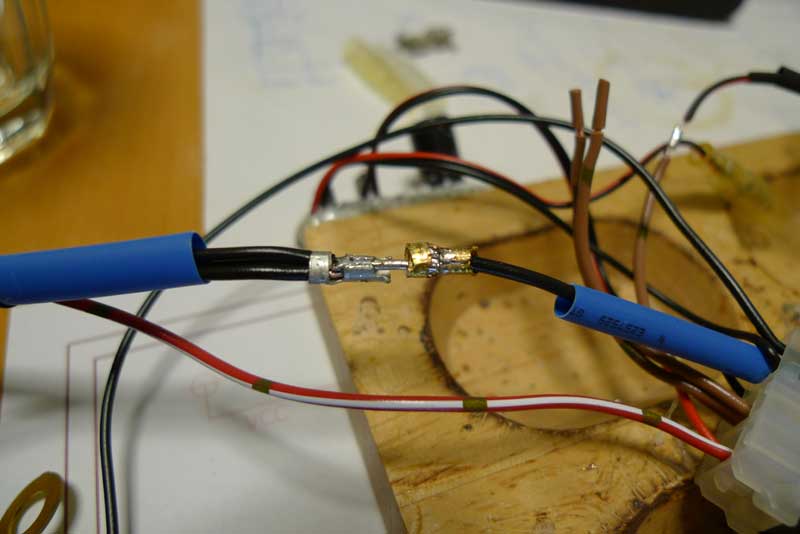

リレー出力のグランドラインは今のところ1本しかないので、分岐を作って増やす。 分岐部分はコードを束ねてギボシの破片でかしめておいて、はんだでくっつける。そのあと収縮ゴムで周りと絶縁させておけば完成。 グランドは入力部分とも共通なので線がごちゃごちゃして面倒。一応わかりやすいように全部黒い線で統一しておいた。

ステータスランプ?も収縮ゴムで絶縁して完成。無駄な電力消費とならないように使用電流はかなり少なめ。なので日中は点灯状態はわかりにくいが、あまり重要ではないので問題なし。

本当はハンドル付近まで引き伸ばして 点灯させるのがわかりやすいが、そこまでコードを引き回すのは大変なのでシート近くで点灯予定。

バイクへの取り付け

遅延切断電源はトランク内のライドコムで運用する予定だ。バッテリーはフロント左側にあるので、バッテリーからの直接電源を トランクまで引く必要がある。バイクの左側の外装を取り外して、ラインを這わす場所を検討する。

トランクにはシートを閉じた際のシートの足があたる部分の脇あたりが、コードがつぶされない場所のようなので、 そこを這わせてカウル内へ進入させる。あとはカウル内を這わせて、左側バッテリーへコードを持っていく。

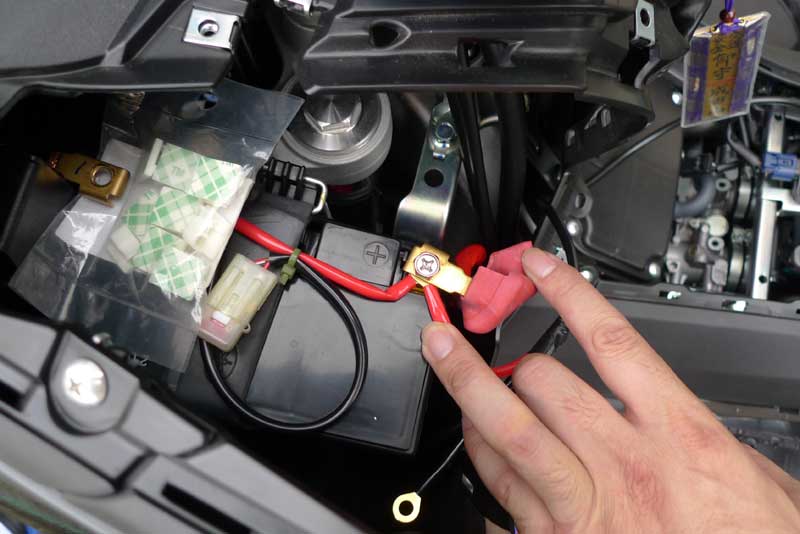

フロントのバッテリー部分までコードを這わせたら、バッテリーに接続する。フロント用につないでいるサブハーネスキットに加えリア用の今回のサブハーネスキットもバッテリーのネジに噛ませて留める。バッテリーのすぐ上にある小物入れに、コード類がぶつからないようにコードをタイラップで整理して、コードクリップでケーブルを留める。

フロントカウルからサイドカウルまでコードクリップでコードを固定しながらトランクまで這わす。 ハンドル周りなどの稼動部分には、引っ掛けたりしないように注意しながら完成。

一番の大仕事であるバッテリーからの直結ラインが確保できたら、次はアクセサリー電源の確保。キーのオンオフを感知するためのラインなので大きな電流は流れない予定。

マイナスアース側はすべて共通なので、プラスのアクセサリー電源のみ確保できればよい。以前取得のナンバー灯ラインから取得する想定で、適当な長さのラインを作成。

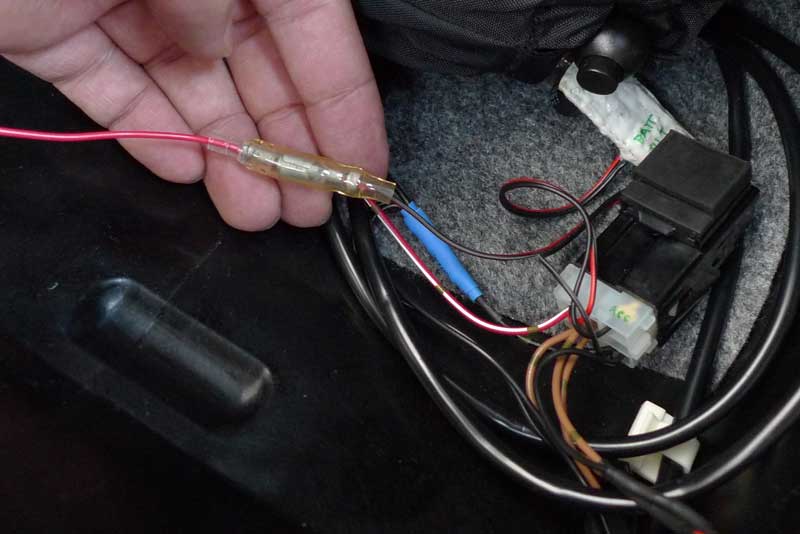

既存ライドコム電源を取得しているETCと思われる電源ラインにACC取得ラインをかませる。ギボシに巻きつけての無理矢理取得方式でラインを確保。コードをタイラップで固定させておけば案外丈夫に固定できる。 これでキーオンオフ感知用のACCラインは確保できた。

ACCラインを遅延回路に接続すれば完成。ACC→遅延回路→リレーと接続され、 キーオンではすぐに電源が接続され、キーオフでは1分後に電源が落ちる仕様となった。トランクにはナンバー灯直結ラインと、遅延電源ラインの2種類の電源が用意されたので、必要に応じて使い分けていきたいと思う。

これで、ライドコム向け遅延切断電源ができた。子の電源にライドコムを接続して使用する。

実際使用してみると、バイクでどこかに出かけて駐車場にバイクを停めてエンジン停止しても、まだ会話可能な状態なので、少ししゃべることができて便利。ガソリンスタンドなどでは給油中も1分はしゃべることができて便利だ。