NT1100向けのフロントブラケット

NT1100向けのナビブラケットで、こんなのを見つけた。

フロントの画面の上にバーが用意できており、ここにナビなどを取り付けることができるようだ。

実際自分はこの位置にナビを取り付けているのだが、画面のひさし部分に両面テープで貼り付けて乗っけているだけ。実はこのひさし部分はゴムっぽく柔らかいので、バイクの振動ですごく揺れる。

この写真のようにフロント部分に鉄製でしっかり取り付けできるようになっていると、とても安心できる感じなので、かなり興味を惹かれる。ただこの3dmpというところだが、「.pt」とポルトガル?っぽい。入手のハードルは高そう。

ナビゲーションプレートブラケット

Amazonを見ていたら、なんだか上記と似た商品を発見。NT1100向けのナビゲーションプレートブラケットというらしい。実際に装着している写真もあるので、取付不可能なパチもんではなさそう。数万はしそうなブラケットだが、4000円ちょっとと手を出してもよさそうな価格。これは試してみるしかないかな。(2025/08/04)

かなりお安い大陸製の商品なので、まあ最低限のものしか届かないよね。

クッションでしっかりとくるんであったので、ゆがむことなく届いた模様。それなりにしっかりした梱包でよかった。

外部の梱包がある程度まともなので、内部が多少雑でもまあ商品には問題はないだろう。値段を考えるとこの程度は目をつぶらなきゃだめだよね。

内容は、取付の枠と丸いブラケットバー、そして各種ねじ類など。鉄枠はNTのロゴが彫ってあるので少し手間がかかっている。別になくても問題ないけど専用品らしくちょっとうれしい。

ちなみに、ナビ取り付けの棒をブラケット本体にとりつけようとしたら、間に入らない。ギリギリ狭い感じなので本体を少したたいて広げてやることで、棒が入った。安いだけあってこれは先が思いやられそうだ。

取り付け検討

(2025/08/16)さて取り付けについてだが、ブラケット側はただのバーなのでここにzumoは直接取り付けできない。ハンドル相当としてRAMシステムで取り付け可能だが、そうなるとかなり出っ張ることになるので、ちょっとカッコ悪い。

ブラケットのバーにほぼ直付けできるとよいので、木の板で取り付け具を作ってみようと思う。本当は3Dプリンタで作りたいところだが、しっかりと締め付けて力がかかりそうなのでちょっと危なそうなため避けてみた。

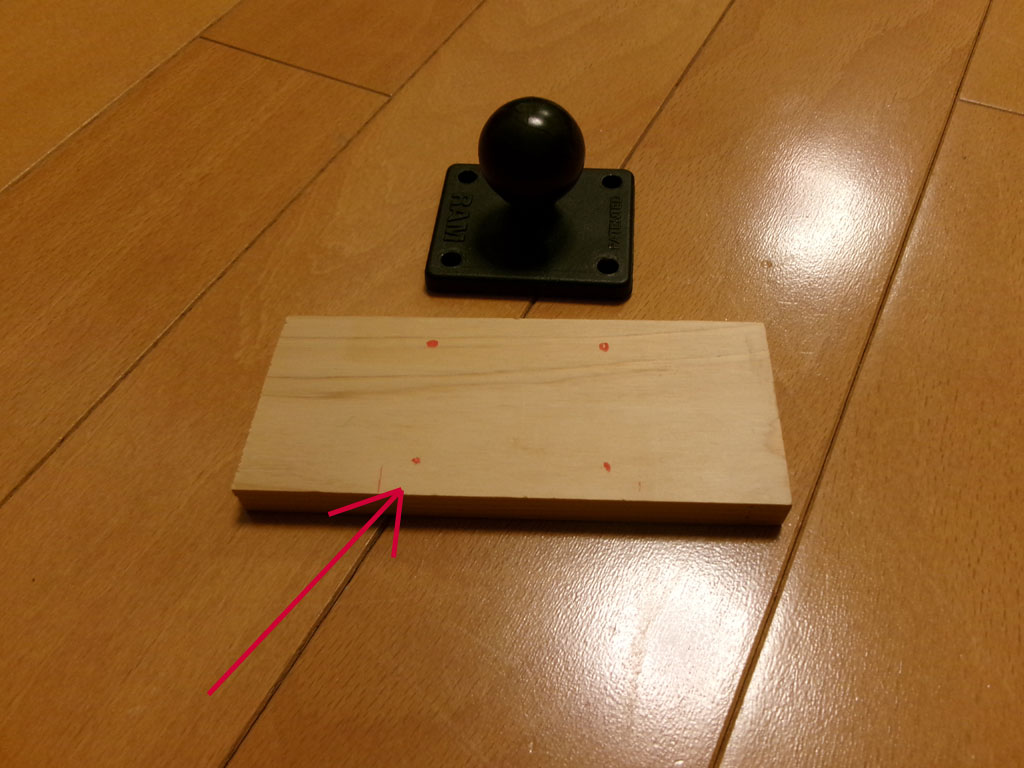

まずは、適当なかまぼこ板とzumoの背に取り付け可能なRAMマウントを用意。これでねじ止め位置が特定できるはず。マウントを乗っけてねじ穴越しにペンでマークした。

マークした箇所に穴をあける。3mmのネジを通すので、4mmの穴をあけた。

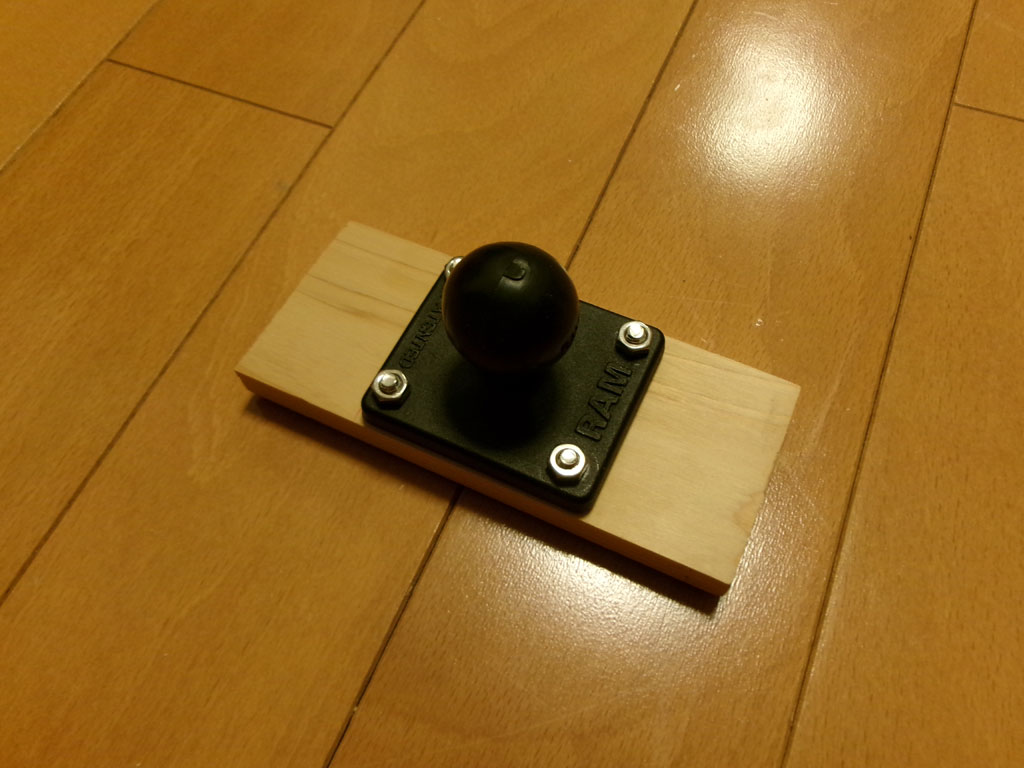

とりあえずねじ止めしてみると、問題なく固定可能。1か所だけきつめな箇所があったけど、まあ何とかなるズレ具合なので問題ないだろう。

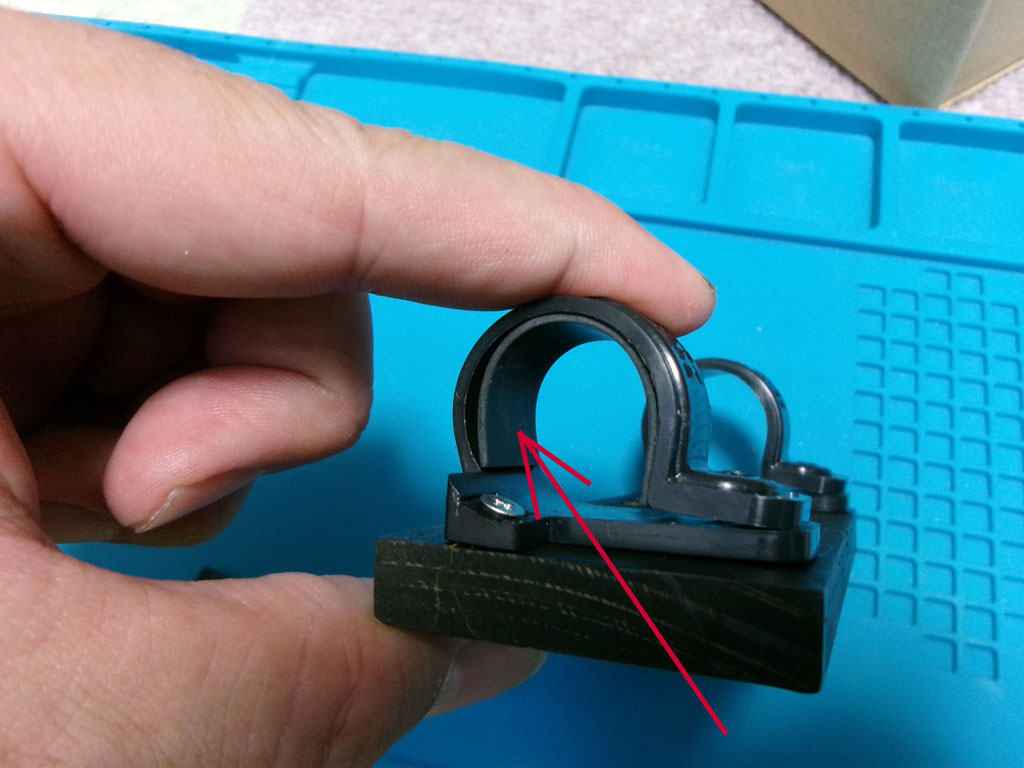

そして裏面にはブラケットのバーに取り付けが必要。パイプを固定する片サドルというものがあったので、これを使って取り付けようと思う。

パイプ径は22mm。片サドルも22mm向けでちょうどなのだが、片サドルがプラスチック(樹脂)なのでスリップしそうな気がする。なのでゴムを挟んでおくことにする。一応ゴム板を挟んでも取り付けできそうではあるため、なんとかなりそうだ。

マウント準備

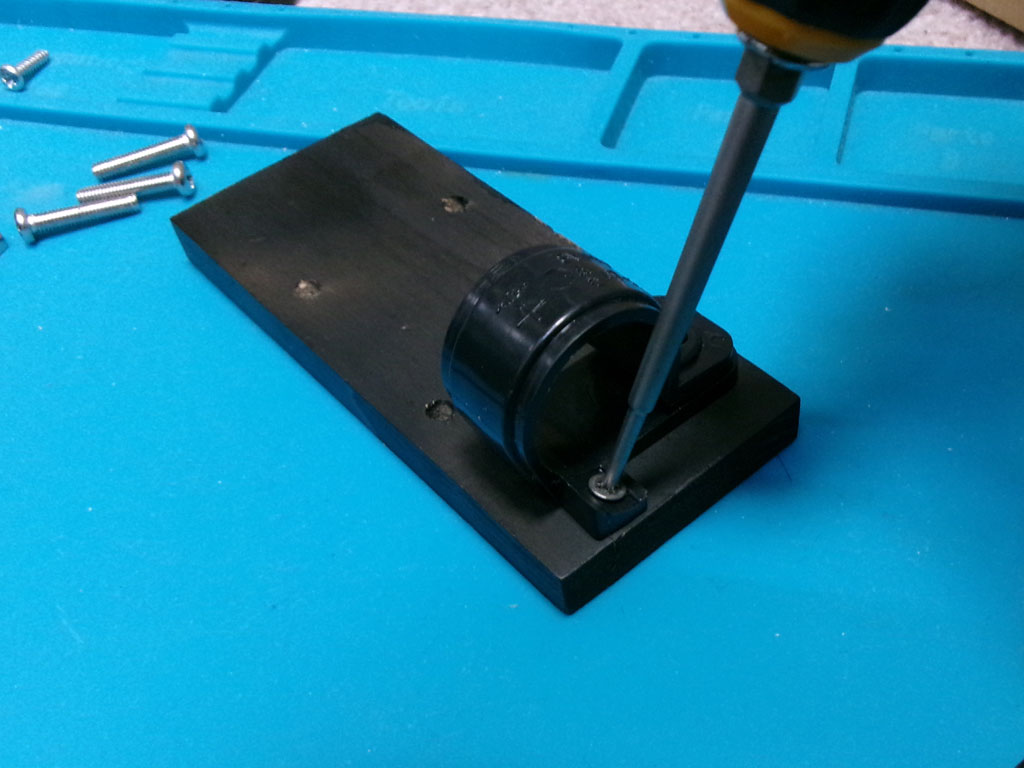

では制作に入る前に、カマボコ板を塗装。ただの板そのままだとちょっと見栄えが悪い。黒くしておけばそれなりに見える気がする。かっこよくというよりは悪目立ちしないように塗装する。ラッカーって雨で落ちたりしないよね?

黒塗装したカマボコ板に、片サドルを取り付ける。

2つ取付完了。

そして片サドルの内部にゴム板を忍ばせる。この状態でブラケットのバーを通す。まだ口は閉じていないので、いろいろと調整可能な状態。

バーを通してだいたい真ん中に配置したら、ねじ止め。ゴム板分すこし浮いてしまうけど、想定通りなのでギチギチにはしないで適度なところまでで留めておく。

これで、完成。zumo側からのネジやナットなどがバーに干渉しないかなども心配だったが、問題なさそう。

片サドルのカマボコ板への取り付けが、ねじ2本だけなのでこの部分の強度が心配。走行中にzumoが落ちたりしないでほしいな。

既存マウント取り外し

(2025/08/24)ブラケット側の準備ができたので、バイクに取り付けているzumoマウントをとりはずす。このメーターパネルのひさしの上に両面テープでくっつけているので、これを剥がす。

ゆっくりと力を入れていくと、きれいにはがれた。粘着としてはマウント側との粘着が弱かった様子。しっかりくっつくようにマウントの接着面はやすりで磨いたけどイマイチだったようだ。

でも通常走行では外れる様子はなく、今回の取り外しでも結構力を入れないとはがれなかったので、しっかりとくっついてくれていた。

では、新マウントに取り付けてみる。ねじを通してみるときちんとねじ穴にねじが通った。

裏面でナットで取付完了。そこそこ突き出しは長いのでロックナットは使わず、ゆるみ防止のためにばね座金で対応しておく。結構振動がかかってゆるみやすいはず。

ブラケットマウント取り付け 1回目失敗

(2025/08/30)ブラケットの取り付けを行う。まずはバイク前方のスクリーンを取り外す。4つのネジで止めてあるだけなので、これは簡単に取り外せる。

ブラケットは、両脇にあるこのネジで取り付けとなる。

ブラケットが、メーターカバーの形に合わせて板金されているので、ここに取り付ければよいだろう。

と思ったが、合わせてみるとどうもダメっぽい。ねじ位置が合わない。ブラケットの穴位置が届かない感じ。かなり頑張って押さえつけて届かせようとしてみたが、片方だけならまだしも、両方共となると全く届かない。当初の懸念事項が現実となった。大陸の精度はこんなものか。

まあそこそこ薄い鉄だし、がんばればなんとかなるかもと、ふんづけて形を調整。なんんとかならないかなぁ。

頑張って板金チャレンジしてみたが、どうもだめっぽい。足踏み板金でねじ穴近辺に届きそうな感じ人はなったのだが、そもそもブラケット側のネジ穴が4mmギリギリで、最初はねじでねじ切りするような状態。そのためねじも角度が固定されてしまいバイク側のネジの角度と一致しないとネジは刺さりそうにない。失敗だ。

今日の取り付けはあきらめて、部品を持ち帰る。酷暑日の野外作業で頑張ったけど汗だくになるだけで成果なし。余計に疲れた。

板金でぎりぎりまでは届きそうだがネジ角度がダメそうなので、ブラケット側のネジ穴を広げて自由度を上げてみようと思う。そうすればバイクにねじ止めができるかも。力のかかる部分ではないので、なんとなくネジで止められればOKなはずだ。

ということで、持ち帰ってきたブラケットのネジ穴を拡大加工してみる。リーマがあるのでこれで穴を押し広げてみよう。

ネジ穴にリーマを差し込んでひたすら回転させて穴を広げる。かなり地味な作業だ。そしてリーマが手に食い込んで痛い。鉄粉が出てくるので、削れている感じはあるので、少しずつ広がっていることを信じてひたすら回転。

ひたすら回転させて、鉄粉を出し続け、最初4.5mmのネジ穴が7mmにまで広がった。とりあえずこれで勘弁しておこう。

あぁ、反対側もあるんだよなぁ。

ブラケットマウント取り付け 2回目何とか成功

(2025/08/31)さて、板金とねじ穴拡大加工を施したブラケットを用意して、再チャレンジ。あてがってみるとギリギリ届きそうな雰囲気。メーターカバー部分はゴム製なので手で抑え込んだりすれば多少の無理は効くはず。よし、チャレンジしよう。

では取り付けを実施する。付属品にはネジとスペーサー(黒いやつ)が付属していたが、ブラケットのネジ穴拡張などを行ったので、ワッシャーとゆるみ防止用にばね座金を差し込んで取り付けしておく。

板金+ねじ穴拡張で何とかなったようだ。大陸製品はなかなか苦労を強いられる。

とりあえず両側取り付けできたので、大丈夫だろう。バネ座金がへこむ程度にはねじを締めたのでしっかりと固定されているはずだ。

作成精度が悪くて、そのままでは取り付けの難しかったブラケットだが、いろいろな加工で何とか取り付けにこぎつけた。今回5千円弱の商品だったが、同じ大陸製の1万越えの商品だともう少し精度よくできてたりするのかな?いや一緒の気がするな。

難関を突破したので、ブラケットにバーを取り付ける。このバー取り付け箇所も幅が狭くて無理やり押し込まないと棒が入らないのだが、まあ何とかなる。こちらにもバネ座金を差し込んでおいてゆるみ防止にする。あと振動で回転しなければいいなぁ。

しっかりねじを締めて、zumo本体を取り付ければ、ブラケットバーへのナビ取り付け完成。

zumo配線

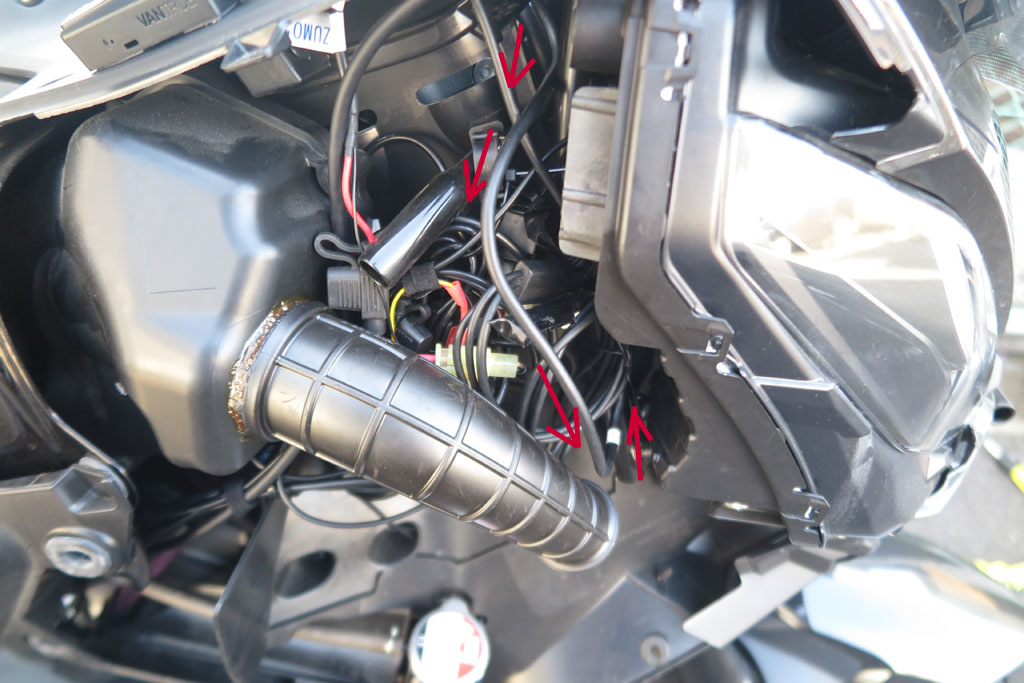

naviのzumo本体とドックの取り付けができたので、電源の配線を行う。配線は以前と同じ感じとする。右わきからカウルに沿って右側を配線を這わせて、バイク本体に潜り込ませる。内部に穴が開いているのでそこを通しておく。

ハンドル部分から穴を通ってカウル内に配線を通し、ここにある電源に差し込む。ACCでリレーを噛ましてバッテリー直結でつながっているラインだ。これで電源もOK。きちんと使えるようになるだろう。

ひとまずzumoのブラケット取り付け化が完了した。

しかし今年の夏は暑く、駐車場での作業は暑さで倒れそうになる。予定通りいかず苦戦すると暑さは倍増だった。

これで走行してみて、不具合を出してみたいと思う。多分棒が回転してナビがお辞儀しそうだな。