フィラメントリールスタンド

フィラメントが残り少なくなってくると、リールの中心側にフィラメントが寄っていき、リールの回転量も多めとなり、 動きが心なしか渋くなる。また、多分エクストルーダのフィラメント空回りと思われる、カリッといった音が時折聞こえるようになる。

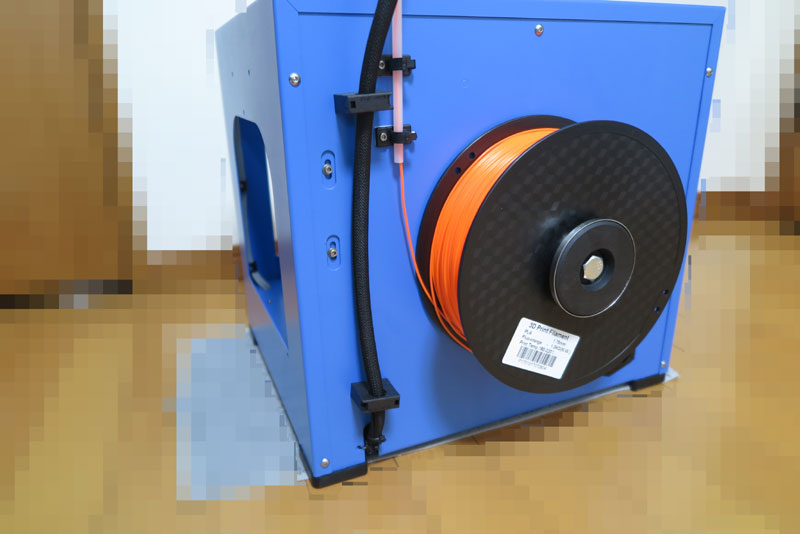

X-ONE2はフィラメントリールを本体裏面のバーに引っ掛けてあり、これがくるくる回る仕掛け。 しかしバーは固定式で自身は回らず、フィラメントリールが引っ張られて勝手に回る仕組みとなっているので、 フィラメントが減ってくると回転量は増えてきて抵抗が大きくなっているのかも。

そこで、なにか良い対応がないか探していたら、フィラメントリールの回転を良くするために、 各種フィラメントローラーが存在している。パターンとしては中心穴にベアリングを使った中心穴で支える観覧車タイプ。 またはそれを横倒しにしたタイプ。もしくは自転車練習台のような足元がくるくる回るタイプ。

X-ONE2の支え棒にベアリングを噛まして、軸がくるくる回るようにしたいが、少々難しそうなので、 3Dプリンタで印刷して作成可能な、フィラメントリールスタンドを作成することとした。 いくつか探して回ったところ、こちらが設計内容的には良さそう。

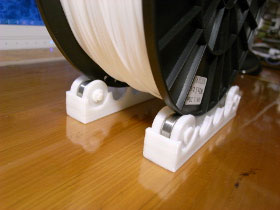

リールスタンドを探すといくらでも出てくるが、基本的にはどれも似たり寄ったり。上記のやつは足を2つ重ねて収納することが出来るというもの。 使いだしたら、しまうことはないけど、こういう設計思想は素晴らしい。

ベアリング

スムーズな回転と言えば、ベアリングである。ベアリングはどこで買えるのかよくわからなかったが、 ホームセンターに行って探し回ったら、ちょっとだけ売ってた。でも1個単位で売ってて、同じ種類が2個ずつしか売ってなかった。 今回4つ使用するので、しょうがない、近いサイズのを2個ずつ買ってみよう。

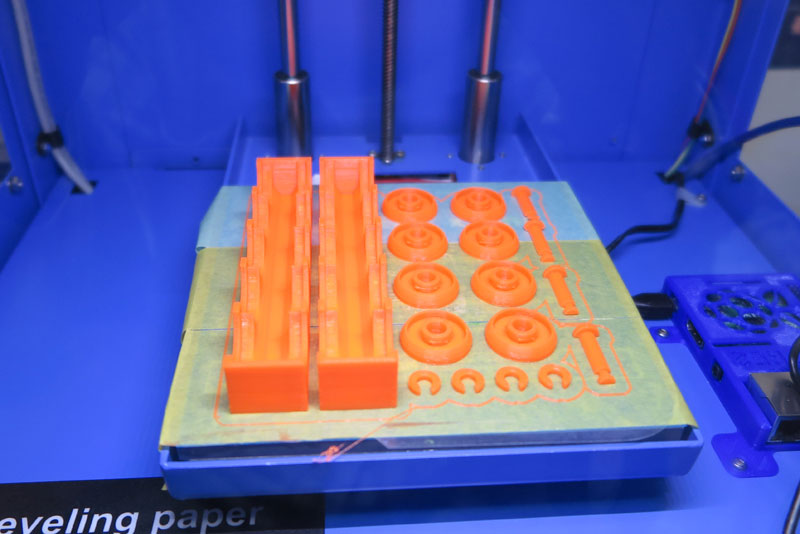

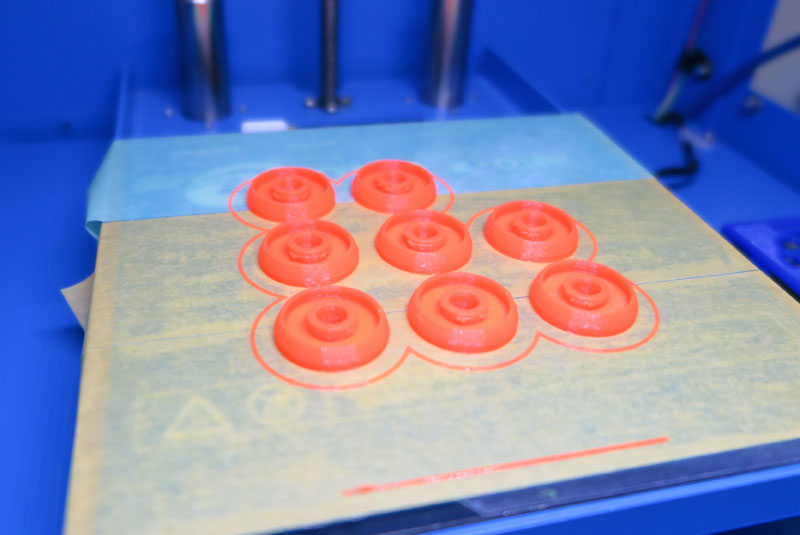

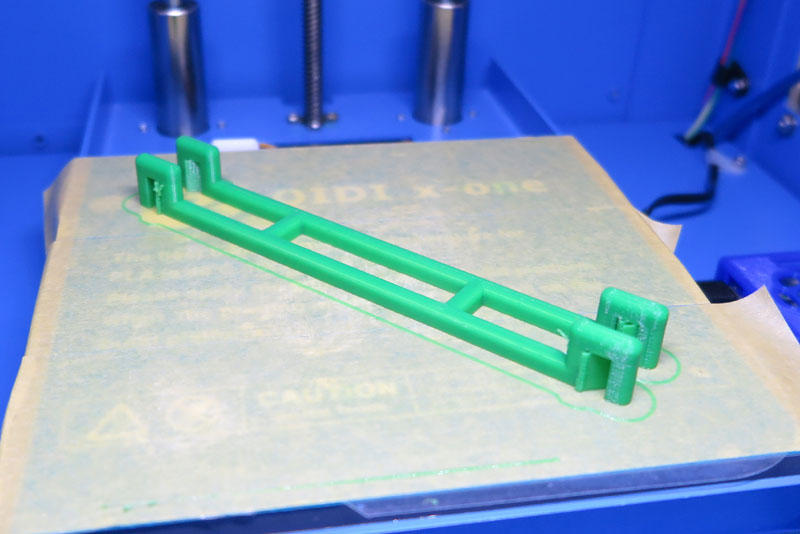

手頃な大きさだった608というものと628というものを2個ずつ購入。左右で1個ずつ使って左右の高さが一致してれば大丈夫だろう。 では、ダウンロードしたフィラメントリールスタンドを印刷実施。ちまちま印刷は面倒なので、必要分を一気にドン。でも少し不足してた。

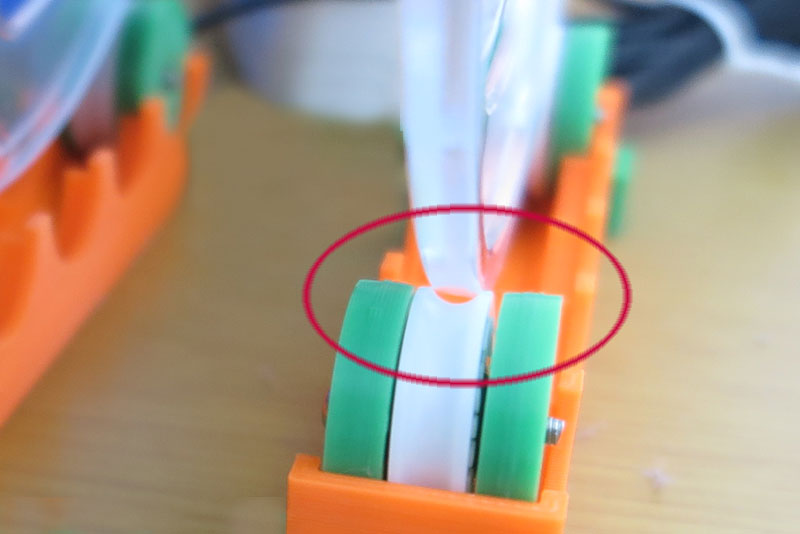

組み立ててみようとすると、ベアリングを挟むローラー部分がうまく組み立てられない。どうやらベアリングサイズが違う様子。 ブログをよく見ると、必要としているベアリングのサイズの記載があるが、それよりは今回一回り大きなサイズ。 色々失敗。とりあえず、幅が1mmと2mm大きいことが判明したので、ローラー部分を片側0.5mmと1mm減らしたものを作成して、 再印刷実施。

こうやって簡単に設計を直して作り直せるようになり、自分でもびっくり。

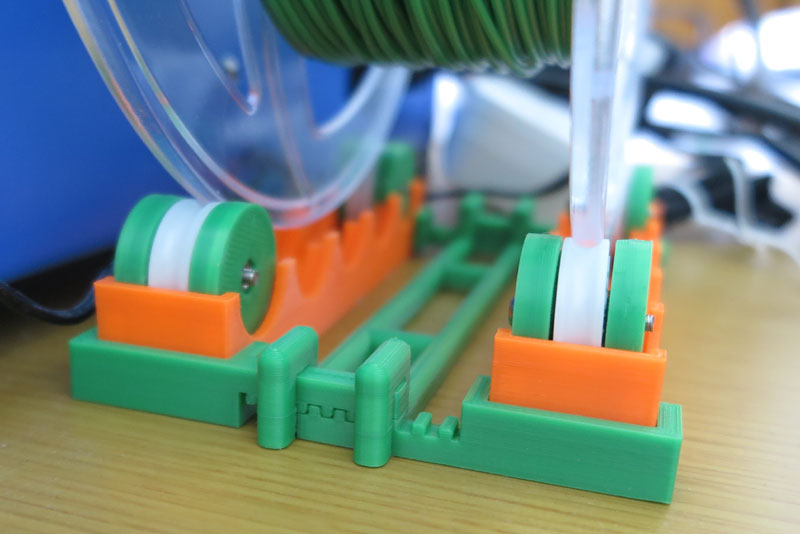

ベアリングはなんとかはめ込むことが出来て、なんとなくそれっぽいものが完成。真ん中のベアリングは手で回すと、 軽快にくるくると回るので、これでうまくいきそうだ。

では、取り付けてみるが、本体は軽くフィラメントリールはそこそこ重いために、リールスタンドが簡単に変な方向に動いてしまい、 不安定。きれいに乗せてしまえば何とかなるが、載せるまでがちょっと面倒。

リールスタンド固定機(失敗)

フィラメントリールスタンドが自由が効きすぎて、この上にきちんとフィラメントリールを置くのが案外大変。探してみると他の人も同様の問題は抱えているようで、リールスタンドを固定するものを別の人が作成していた。

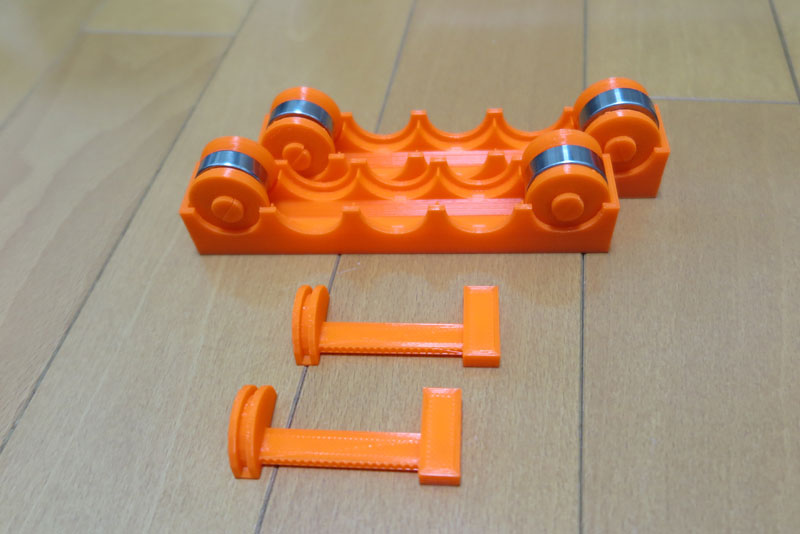

輪っか部分にはめ込んで、左右のリールスタンドを固定しようとするものだ。幅調整もできる設計なようで、 リール幅が違っていても対応できる作り。これは便利と早速ダウンロードして印刷してみる。

しかし、これは失敗。リールスタンドにはめ込む部分はちょうどよくしっかりハマるのだが、本体同士の接続部分がキツすぎて、 はめ込めない。これでは幅調整どころではない。

しかもどうやら一番狭くしても今のフィラメントリール幅より大きくなってしまう。 QIDIのフィラメントリールは幅が細めなのだろうか?

樹脂ベアリング

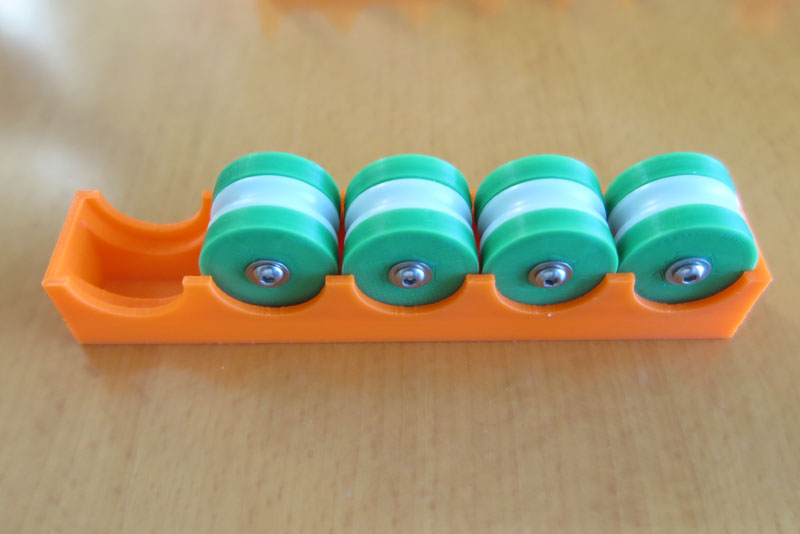

フィラメントリールスタンドは、それなりに順調に動作していたが、ホームセンターでベアリングを探していると、 回りが樹脂製で、凹みがあるベアリングを見つけた。どうも引き戸の戸車用と思われる。レールに乗るための凹みだが、 これが案外フィラメントリールのフチにマッチしていいんじゃないかと思い、4つほど購入してみた。 プラスチックベアリングの外周溝タイプと言うもののようだ。

サイズとしては、外径24mm、穴径6mm、高さ7mmというもの。これに合わせて挟み込むローラも幅を調整して作成。 また、元の設計では軸も3Dプリンタ製だったのだが、いまいちしっかり留められないので、ネジ式にしてみた。 3mm×20mmのネジで留めて、反対側にはナット穴を用意して、ナットが嵌まるようにした。

これで、プラスチックベアリング版フィラメントリールスタンドが完成。うまく動くといいが。

フィラメントリールを乗っけてみると、まあまあな感じ。リールのフチは平べったいため、ベアリングの凹みには一切入らず。 なので、凹みベアリングの意味はほぼなし。まあベアリングから多少は外れにくくなるはずなので、いいだろう。 回転はとてもスムーズに廻るので問題なし。印刷中もちょっとずつ回転していて、 手で引っ張った感じではデフォルトのリールよりはかなり軽く引き出せるので、抵抗は少なくなっている(と思う)。

リールスタンド固定機 V2

ベアリング部はうまく出来上がっているが、リールスタンドの軽くてすぐどっか行く感じは健在。 ちゃんと乗っけて動かし始めると問題ないのだが、フィラメント交換などを行う際には、フィラメントリールを載せるまでが面倒。 やはり何とか固定をさせたい。

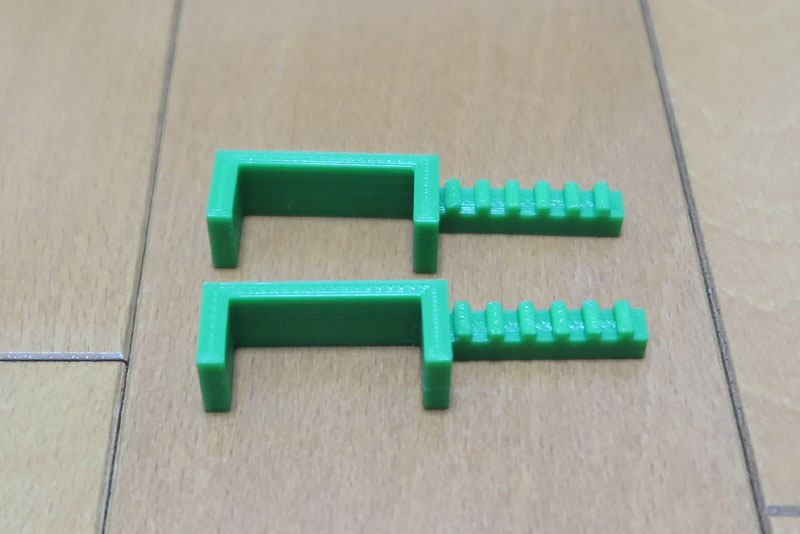

とりあえず幅を固定させると良さそうなので、双方を固定するものを作って印刷してみた。 前回の幅調整機能を流用して、ある程度のリール幅には調整可能な作りとしてみた。 この2つを必要なリール幅に合わせて噛み合わせれば、リールスタンドの幅固定装置となる。

これで、リールに合わせた幅で、リールスタンドが一応とどまってくれる固定器ができた。 他社フィラメントリールがどれくらいの幅の開きがあるか不明なのだが、 あまりに幅が広かったり狭かったりしたら、再設計して作り直せばいいだろう。こんな時3Dプリンタは便利だ。

さて、横幅基準での暴れるのを防ぐ装置は出来たが、今度は縦方向での固定器が勝手にずれる問題が出てきた。 横幅調整されて固定器としては問題ないが、余裕を持った作りのためにリールスタンドに噛み付いたりはしておらず、 簡単に外れてしまう。縦方向もしっかり固定できるものがほしい。

ということで、縦方向側のリールスタンド固定器の固定器を作成。だんだん自由が損なわれている気がするが、 自由に動いて欲しいときと動いてほしくない時があるため、このバランスが難しい。今あるフィラメントは全部同じ幅なので、 まずはしっかり固定された装置としたい。縦方向は長さを変化させる必要が無いので、固定サイズで設計し印刷。 直線型なものを作るのはわりとすぐ出来るようになってきた。

0.2mm程度の隙間を開けて差し込めるようにしたので、それなりにスルッと差し込まれて固定完了。 これでリールスタンドは勝手に動いてしまうこと無くフィラメントリールサイズ通りで固定された。 リールごとに噛み合わせ歯数をメモっておくと、予めサイズに合わせたスタンドを作って乗っけるだけになるから楽かも。