フィラメント交換時の失敗

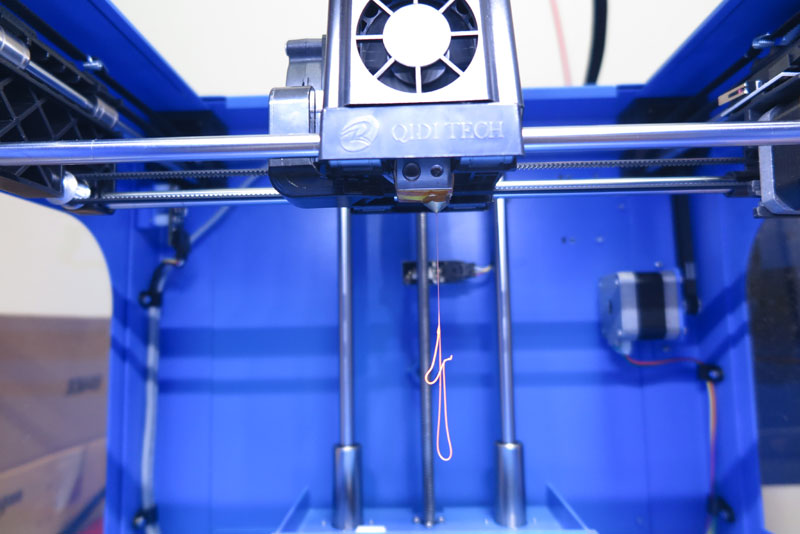

まだプリンタ購入直後だが、今後のフィラメント交換に備えて、事前にフィラメント交換を体験しておこうと、手順を見ながら作業実施。 最初にノズルを温めておく。冷えた状態だとフィラメントは固まっており、ノズル内部に固着しているらしい。 なので、ノズルを温めてフィラメントが溶ける状態のときに、上から引っこ抜けばいいらしい。

まあ、なんとなく理屈は分かったが、実際やってみると難しい。ノズルを温めて210℃になったので、 引き抜こうとするが、まずはエクストルーダのレバーを押すのが固く大変。これをしっかり押そうとすると、 プリンタヘッドが横に動いて逃げてしまったりと、なかなかコツがいる。

ちゃんとエクストルーダのレバーを押しているはずなのに、引き方が悪いのかなんだか抜けなかったりと、 難しいが何度かやっているとスポッっと抜けた。うまくいったのだろうか?

異音

そして、新たに差し込み直そうとした時、事件は起きた。 エクストルーダのレバーを押しながら、上からフィラメントを挿し込む。これもなかなか硬いので、レバーを頑張って押さえつつ、 フィラメントをしっかり挿し込むと、思いの外すごく入っていく。なんだろ溶けてノズルからじゃんじゃん出ているのかと思ったが、 そうでもない。おかしいなともう少し押し込んでみると、「カリカリッ」っとおかしな音が。 なんだかファンの方で異常音がする。

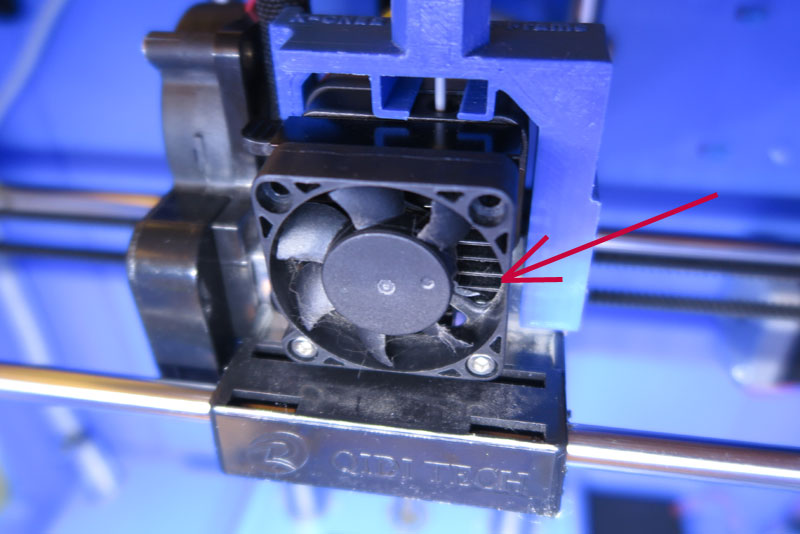

すぐに電源を切って、状況を整理。ファンを覗くとそこにはありえないフィラメントが顔を覗かせている。 なぜファンの奥にフィラメントが?どうもカリカリ音はフィラメントがファンに当たった音のようだ。 なぜ?

まずはフィラメントを引き抜こうとしてみるが全然抜けない。早くも壊してしまったかと、がっくりするが、 いい機会なので、プリントヘッド部分の分解を行ってみよう。

プリンタヘッド分解

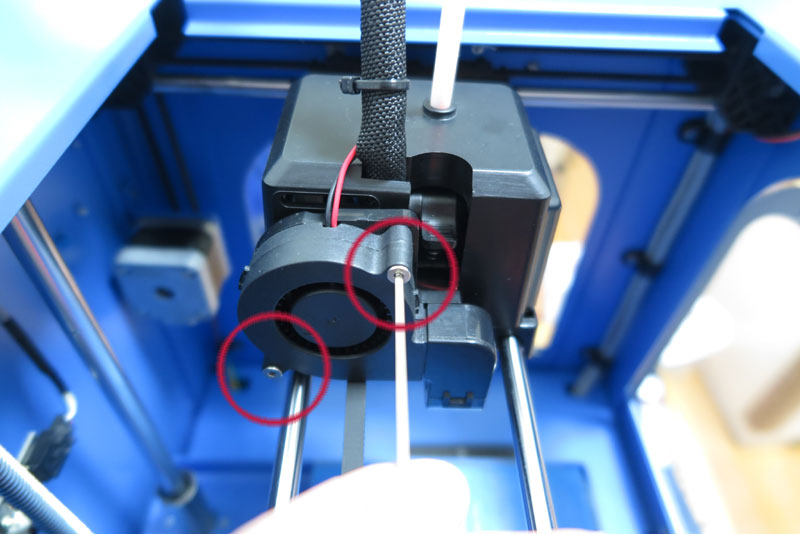

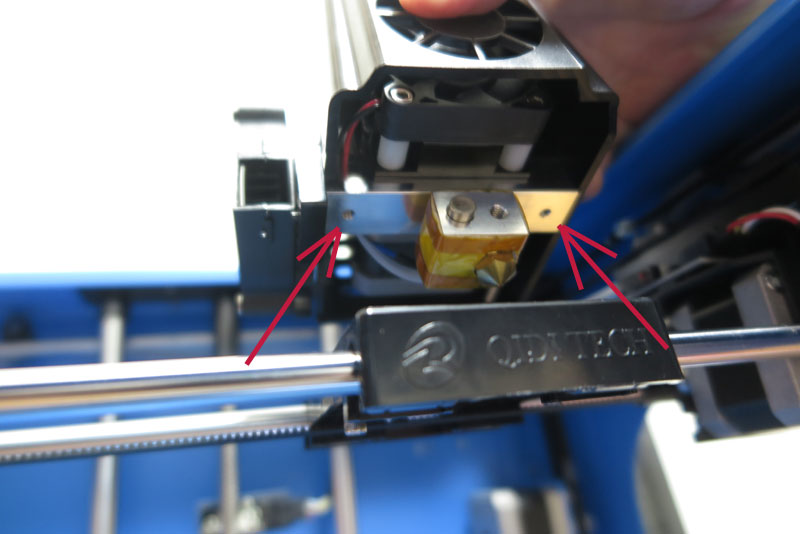

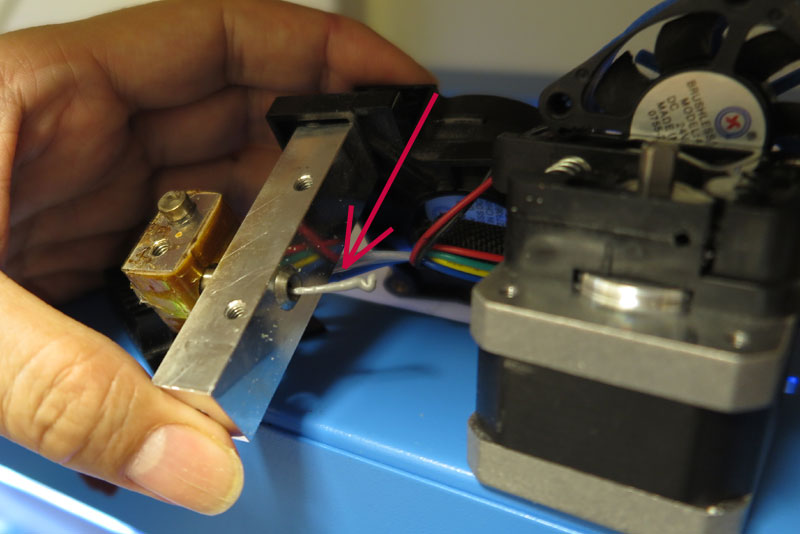

プリンタヘッド部分は左右を移動するガイドレールの上に乗っかっている状態。 なので、その接続部を外すのだが、まずは、出てきたフィラメントを冷やす段のノズルが邪魔となるのでこれから外す。 最初に横のファンの2つのネジを「緩める」(外さなくて良い)使うのは2mmの六角レンチ。

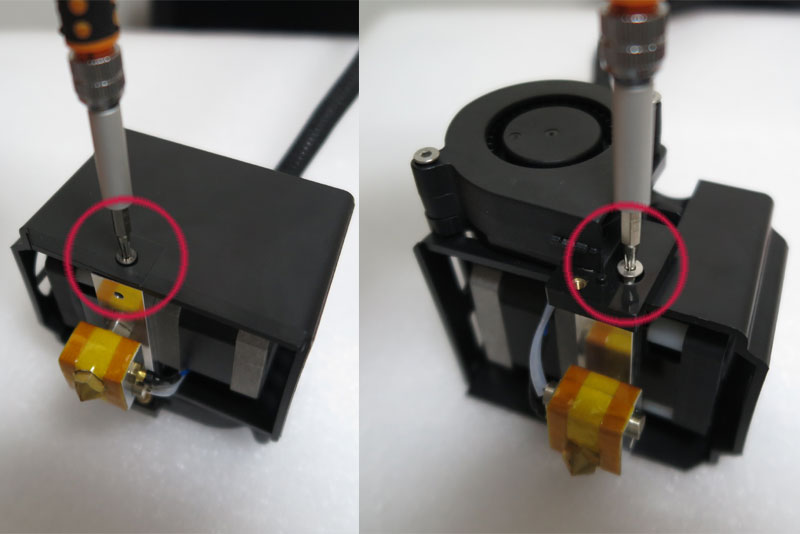

これを緩めたら、その下の方にある見えづらい箇所のファン吹き出し口を留めているネジを外す。 こちらも2mmの六角レンチ。

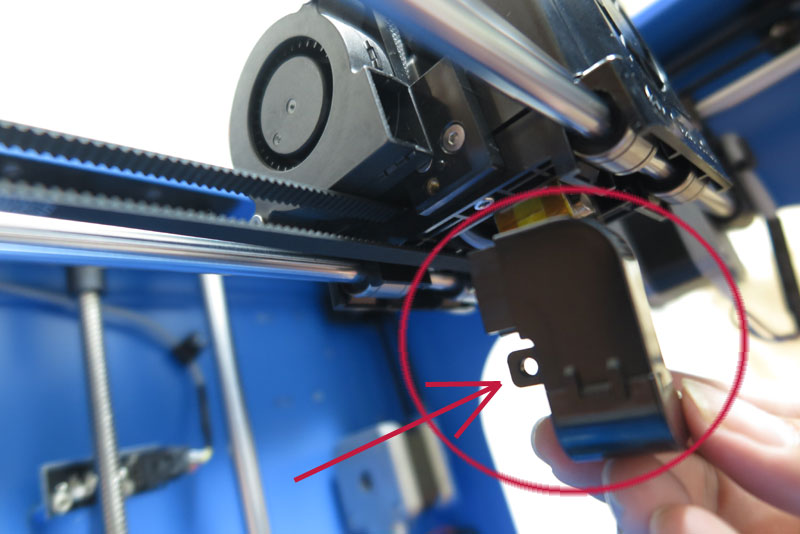

これで、ファンの吹き出し口が取れる。ヘッドを外す時これがあると邪魔なのできちんと取ろう。

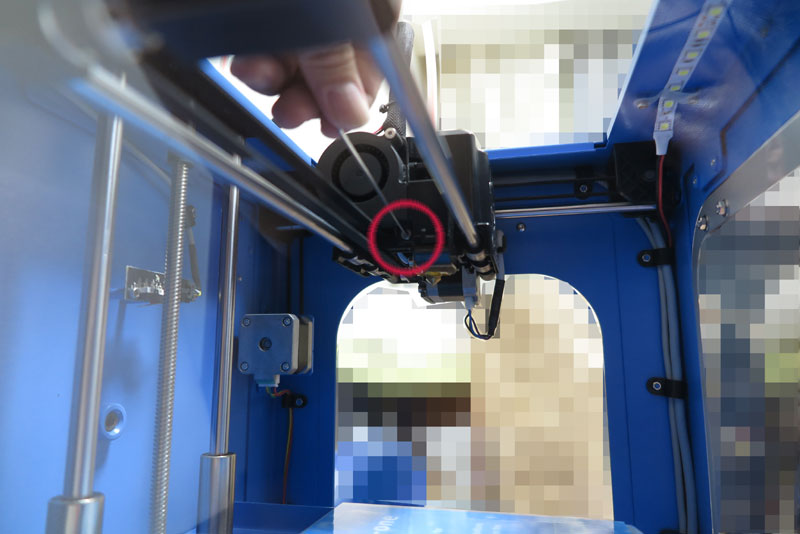

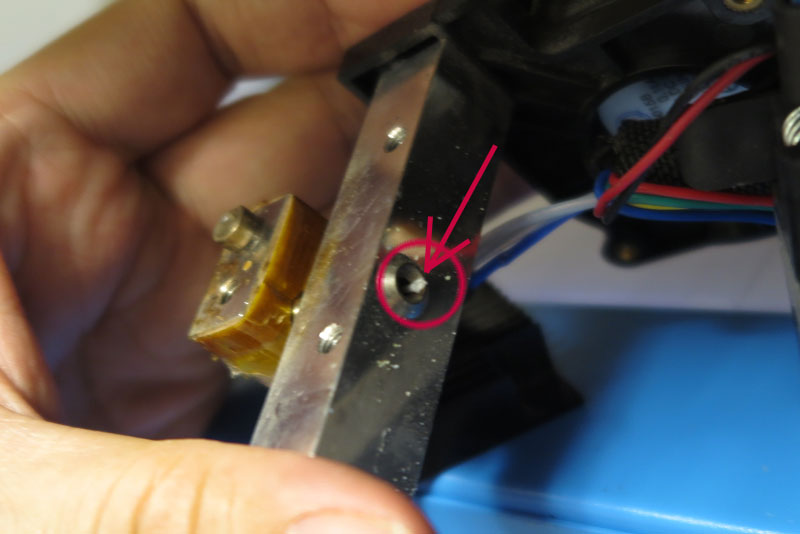

次にレールとヘッドを繋いでいるネジを外す。ノズル側の下から覗き、2つあるネジを緩める。 上との接続が外れればいいので、すべて緩めてネジを抜く必要はないが、結構しっかり差し込まれているのでたくさん緩める必要はある。 こちらは2.5mmの六角レンチを使用する。

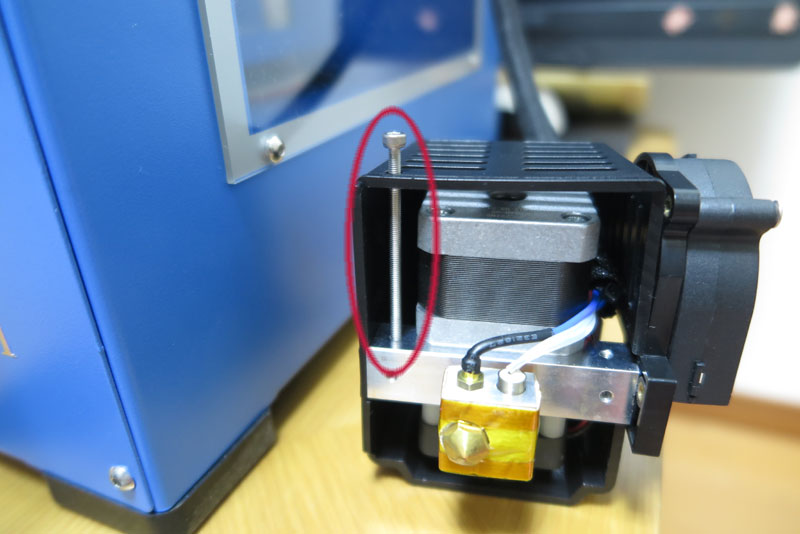

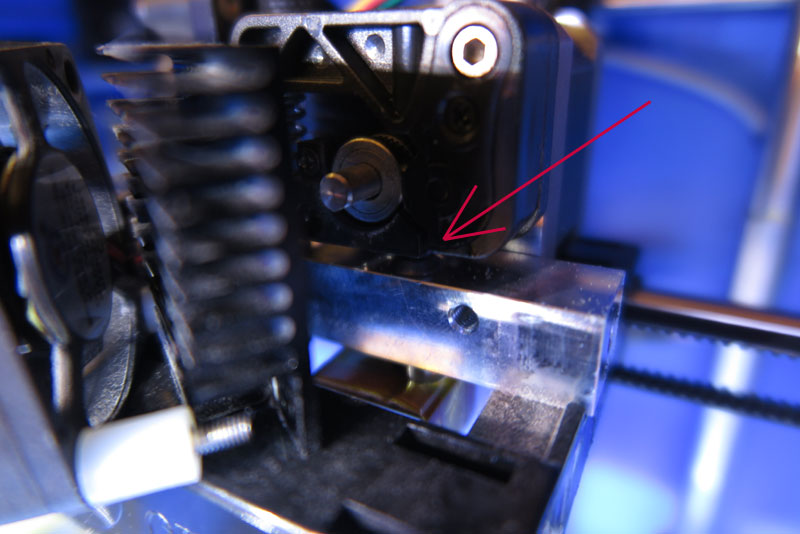

2つのネジが上のブロックから外れると、ヘッド部分を取り外すことが出来る。 ちなみに、ノズルのすぐ上の長い四角の銀色のブロックの両端にあるネジ穴が、先程のネジが刺さっていたところのようだ。 このあたりの鉄部分は、印刷直後はかなり熱く、なかなか冷めないので、気をつけたほうが良い。 特にノズル部分は印刷時は210℃だから直後に触ると大やけど必至だ。

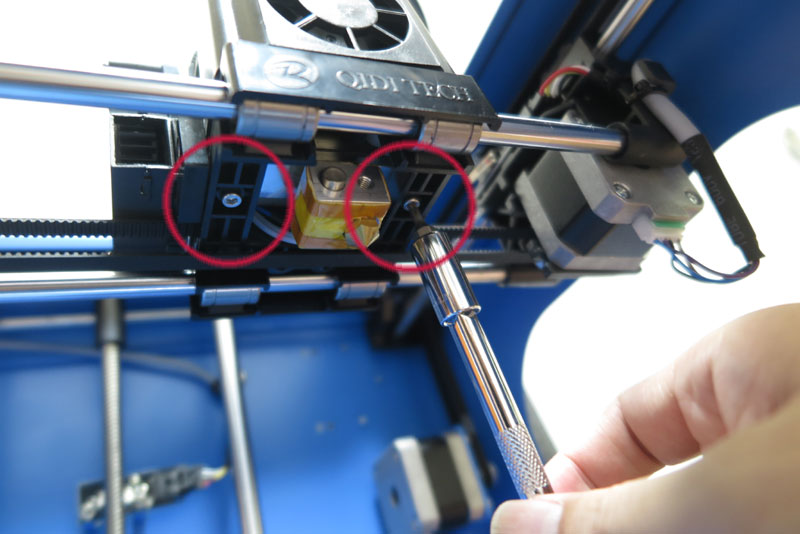

ヘッドが取り外せたら、ヘッドカバーの取り外しを行う。 ヘッドカバーの左右それぞれにねじがあるので、この両端のネジを外す。2mmの六角レンチを使用。ファンがある側は銀色だが、 反対側は黒い。見える箇所だから外装に合わせて黒ネジにしてある?このネジも銀色のブロックの両端に刺さっているので、 熱には注意が必要。もうここまで来たら触れる状況にはなっているか。

そしてもう一つ、やたらと長いこのネジもはずす。こっちは2.5mmの六角レンチだったかな。

原因

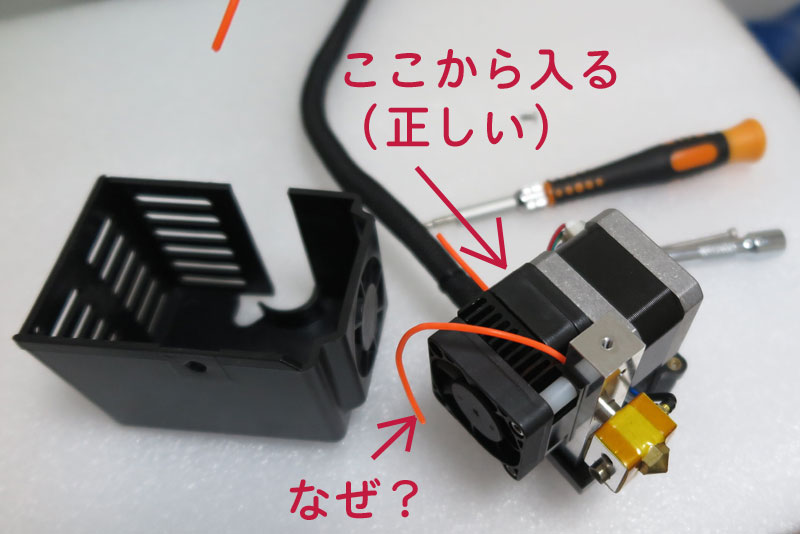

さて、ここにきてカバーを外したらトラブルの現象が少し理解できた。上からフィラメントを差し込んだのだが、うまく正しいルートを通らず、脇にそれたためにノズルの口に入ってくれず、それてしまったようだ。

そのためおかしなところからフィラメントが飛び出て、それが冷却ファンのハネに当たりカリカリ音となったようだ。 おかしなところから飛び出しているフィラメントがびっくりだ。 ファンも外してやると、エクストルーダ部分が見えると思うが、今回の分解はここまでとしておく。

とりあえず道を外れたフィラメントを引っこ抜いて分解の逆順でプリントヘッドを元に戻す。 早めに気づき、うまく解体できたので、致命的な故障にならずに済んでよかった。

補修

改めて、フィラメントを差し込み直す。フィラメントの曲がりグセのために、内部で道を外れたかもしれないので、 なるべく真っ直ぐにしてしっかりと挿し込む。あまりしょっちゅうやる作業ではないが、慣れそうにない。 フィラメント差し込んで、ノズルを温めてフィラメントを送ったらノズルから溶けたフィラメントが出てきた。 うまくいったようだ。

いろんな色のフィラメントを用意しておき、ちょくちょく交換して色んな色の出力をしたいと思っていたが、 フィラメント交換はわりとリスクが高いので、必要な時以外はあまり交換したくない。ちょっとトラウマだ。

ヘッドにぐちゃぐちゃ事件

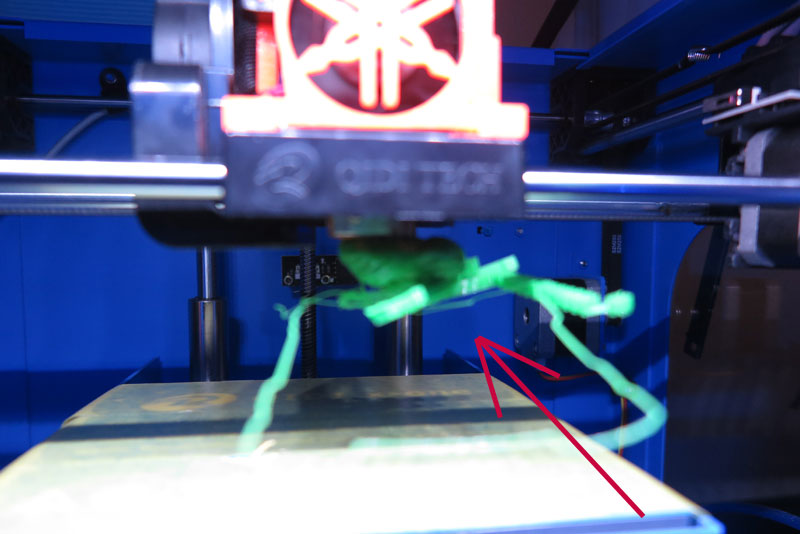

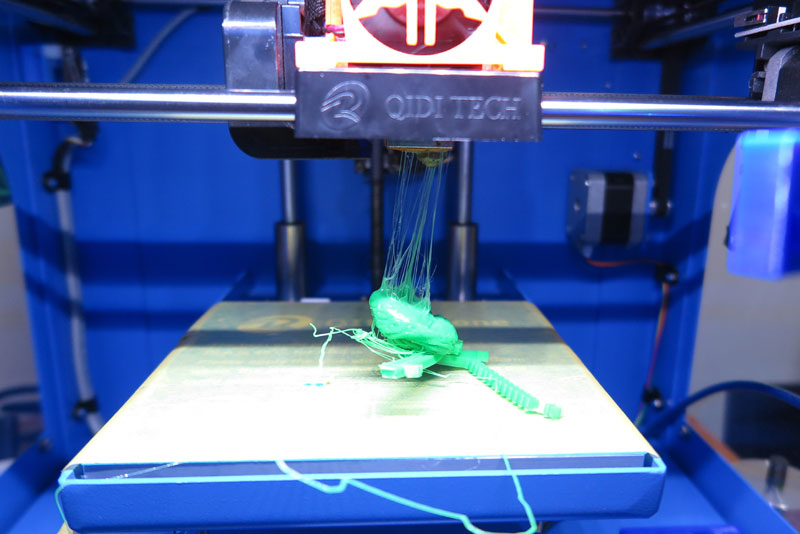

(2017/11/11)寒い日の最初の朝の印刷を実行し、1時間後に様子を見てみると、なんだか大惨事が発生していた。

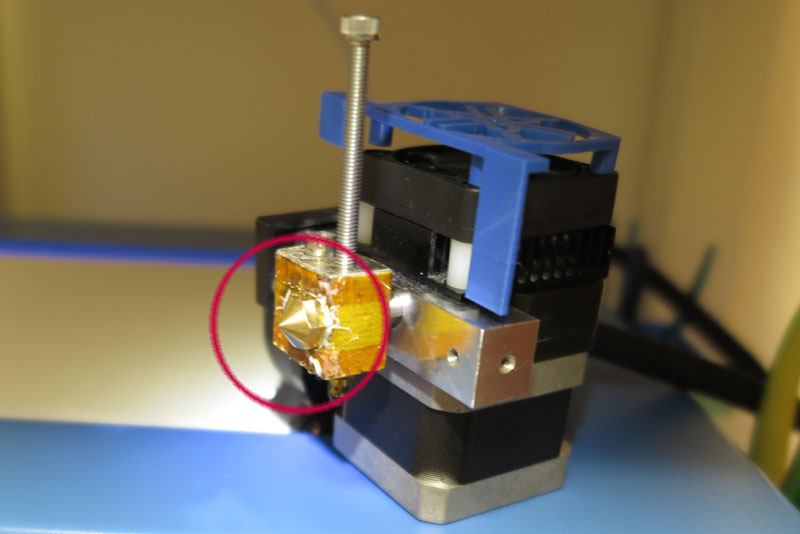

印刷途中で印刷物が動くなどでヘッドに一部くっつき、それが出力されるフィラメントを邪魔して、ヘッドにくっついた状態となり、 そのままどんどんフィラメントが出てきてヘッドに絡みついたんだと想像する。あまりに慌てていたので、写真もピンぼけ。 ひとまず緊急停止を行うが、このままフィラメントが固まると困るので、ヘッドのヒーターは継続。

膨らんでしまっているフィラメントの外側は硬化してしまっているがヘッド周りはどろどろ。 ベッドを下げてフィラメントの塊を引っ張ると、塊ごと取れてくれた。

しかしなかなかに恐ろしい状況。ひとまずヘッドは温めている状態にしておき、 ノズルヘッド付近に残ったフィラメントをヘラでこそぎ取る。放置しておくと焦げるなどして悪影響が出そう。 ヘッドブロックにはカプトンテープらしきもので囲まれているので、フィラメントの癒着は少なめ。 見える範囲で取り除いたらひとまず終了。

その後少しフィラメントを空出力させて状態を安定させる。そしてテストプリントを行ってみると、普通に出力できた。 とりあえず故障は免れたようだ。よかった。

冬に入って寒くなり、出力したフィラメントがベッドに張り付きにくくなってきたようだ。 また、反りがあまりないというPLAでも前回の出力物は反りが出ていた。冬の3Dプリンタ出力は条件が厳しいかもしれない。

今回問題発生後30~40分後くらいに発見に至ったと思われるのだが、これが数時間後だったらと思うとゾッとする。 やはり日中の仕事中出力時には嫁チェックをお願いするようにしよう。この時の緊急停止は電源強制断になってしまうけど。

フィラメント詰まり

(2018/01/28)フィラメントが残り少なくなったので、そのまま最後まで使用しつつ、印刷はもう少しなので、後ろから新しいフィラメントを突っ込んで、 自動的に引き継がせようとしてみたところ、大失敗。フィラメント送りのギアの部分で後ろから送り込んだフィラメントは、ガリガリいって、 奥には入らず、当然ノズルから何も出なくなってスッカスカに。諦めて印刷は停止。

改まって新しいフィラメントを上から突っ込んで入れようとするが、どうも入っていかず、どうにもならなくなった。 どうも内部で詰まりを起こしたようだ。困った。

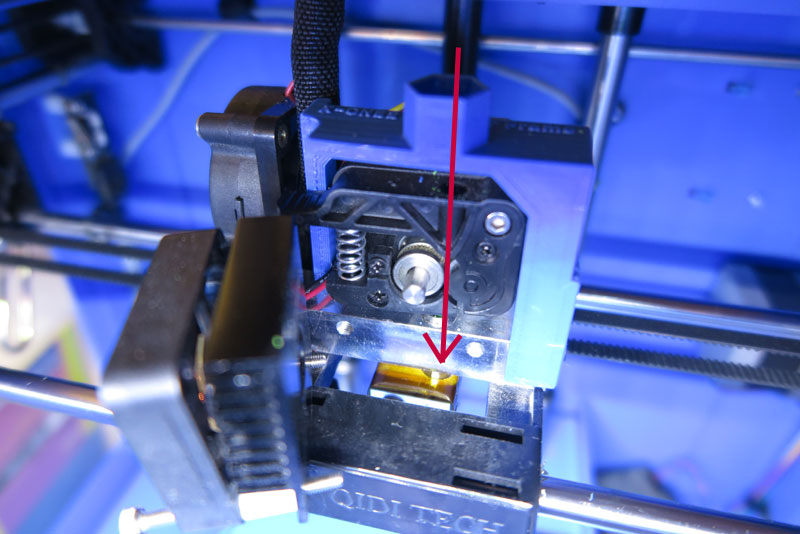

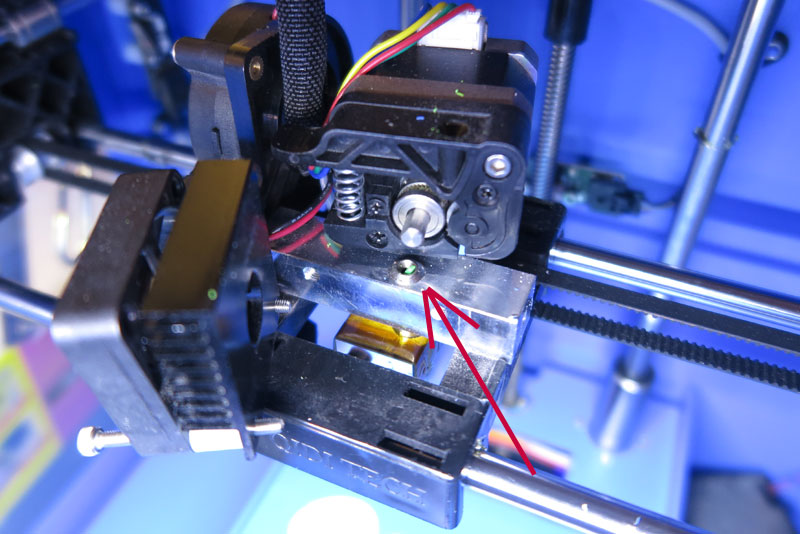

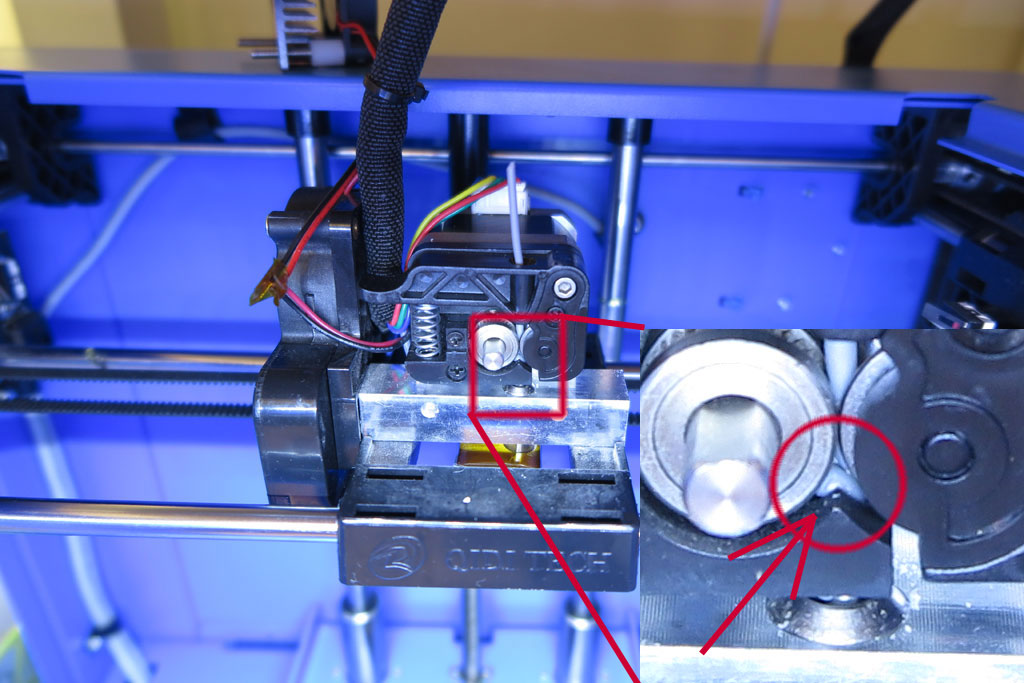

にっちもさっちもいかないので、とりあえずエクストルーダを開けてみることに。上の穴から送りギアを通り下に押し込まれる。 赤い線がフィラメントの通る道だ。ギア部分にもフィラメントは見えないので、その下あたりがなにか悪いことになってそうだ。 ちなみに、エクストルーダは前面のファンの下側2つのネジを外すだけで分解可能。

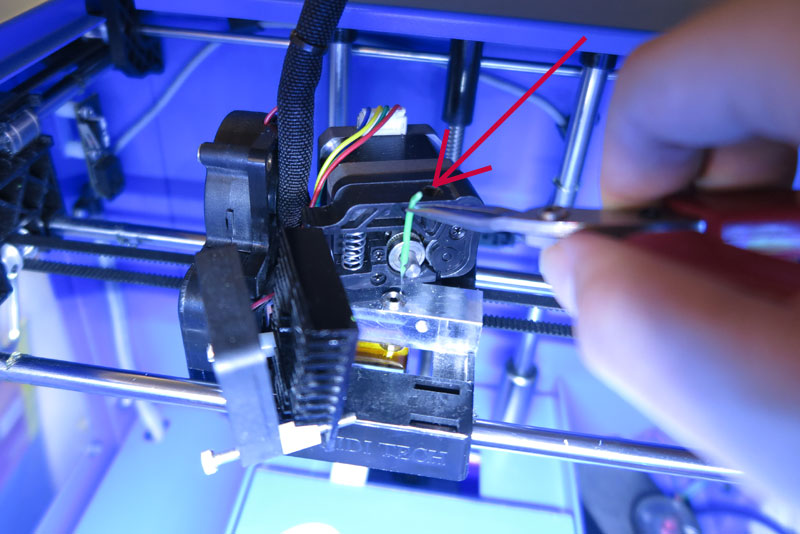

フィラメント送りのステッピングモータをずらしてみると、銀色のブロックにフィラメントが通る穴が見えて、 そこにひょっこり緑のフィラメントが頭を覗かせている。どうやらこいつが原因のようだ。

ということで、このフィラメントをラジオペンチでつまんで引っこ抜く。ちなみにノズルが冷えた状態だと、ノズル内のフィラメントとくっついているようで、引っ張っても取れなかった。ノズルを温めてノズル内のフィラメントを溶かしておくと、 先っちょが溶けたようですっぽりと抜けた。この時銀色のブロックは高温かと思ったがそうでもなく、ぎりぎり触れる程度に熱いくらい。 通常はここにヒートシンクが触れていて、冷やされているはず。ヒートブロックからの熱はそんなには上がってこないようだ。

フィラメントが終わったときに一緒に次のフィラメントを送り入れれば、継続して別の色での出力が可能かと思ったが、 逆にトラブルを招いてしまった。今後は無茶せず、きちんと入れ替えをしよう。

フィラメント大詰まり

(2018/05/05)気が付けば8か月ほど運用して、いろいろと落ち着いてきており、印刷ペースは静かになっている。 最近は身の回りで役に立つものを作ろうと、3Dのモデル設計から行っているので、一つ作るのにも時間がかかるようになった。 そんな時、フィラメント詰まりが発生。これがこんなに大きな事件になるとは。

空回り

印刷中にカタンカタンとフィラメント送りの空回り音が連続して鳴るようになり、どうもこれはアウトだなと、 印刷を途中停止して、フィラメントの状態をチェック。手動でフィラメントを送ってみてもやはり空回り音となる。

リールからエクストルーダまでは問題ないようなので、エクストルーダ内で何か問題が起きている模様。 とりあえず冷却ファンをずらし、フィラメントがおかしなことになっていないか、のぞき込んでみるが、外側からは特に問題が見えない状況。上からフィラメントを引っ張ると、パキッと内部で折れたようで、取れてしまった。簡単に折れたので、既に折れる寸前だったみたい。

抜き取り

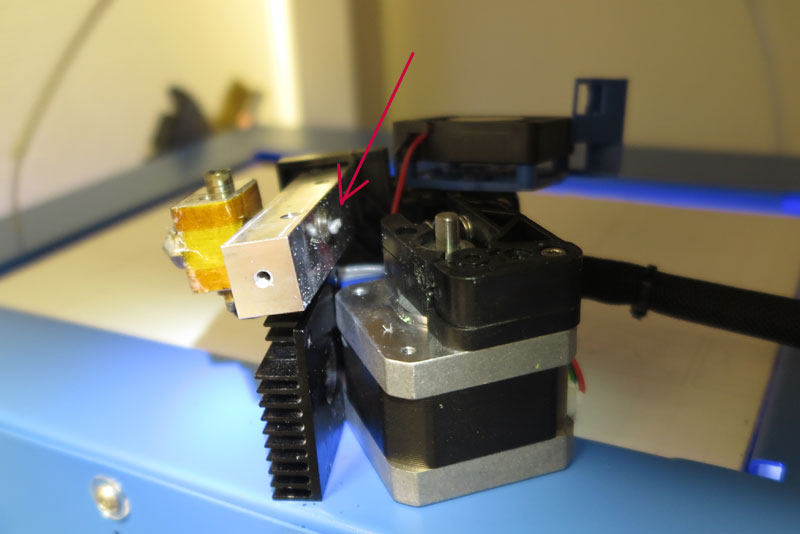

のぞき込んだ程度では原因は見えず、ヒーター内部で詰まっている様子。あきらめてエクストルーダを3Dプリンタ本体から取り外して調査開始。 ヒーターブロックに入る穴からフィラメント発見。やれやれ。

このフィラメントを抜き取れば終了するはずだったのだが、引っ張っても抜けない。ノズルを温めて引っ張ると、 何か引っかかっているようで、ビヨーンと伸びてしまう。困った。しかし対応策がないので抜き取れることを信じて引っ張り続ける。

引っ張る手ごたえから予想は付いたが、伸びたフィラメントが途中でブチッと切れた。残念な感じに穴のふちに残るフィラメントクズ。 このままでは詰まるの確定なので、何とか取り除かねば。

分解

こうなったら、意を決しノズルの取り外しを行う。デリケートな部分となるためここには手を触れてこなかったが、 とうとうノズル分解をすることになってしまった。

ノズルの取り外しは温度を上げてからじゃないと、 フィラメントが固着してねじが回らないような記事を見たことがあったが、とりあえず冷めた状態で回してみる。すると、意外にも簡単に回った。ねじ部分にフィラメントが回りこんだりはしていないので、大丈夫なようだ。

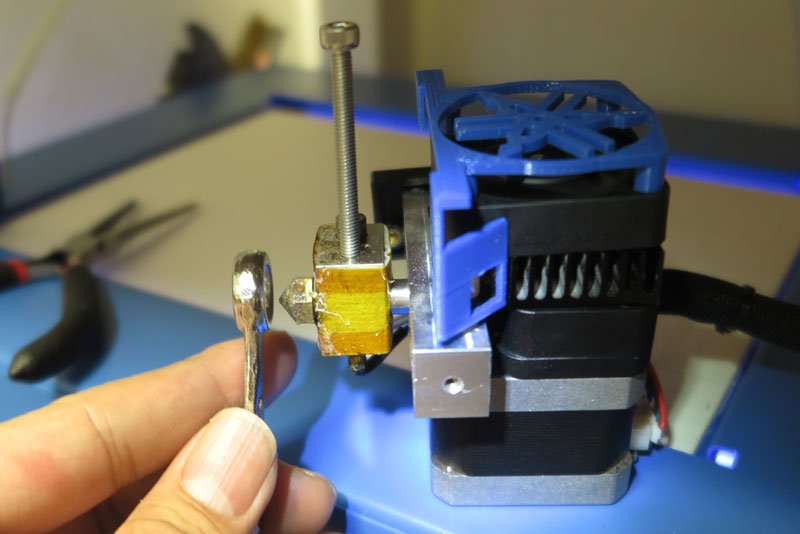

ノズルが冷めている状態で先端ノズルを取り外す。ちなみに道具は3Dプリンタ本体に付属のものを使用している。長いねじとメガネレンチを使用した。長いねじを差し込んで回り止めに使わないと、ノズルを回すとヒーター部分も一緒に回ってしまい、ノズルが外れてくれない。 この方法はプリンタの説明ビデオで確認した。

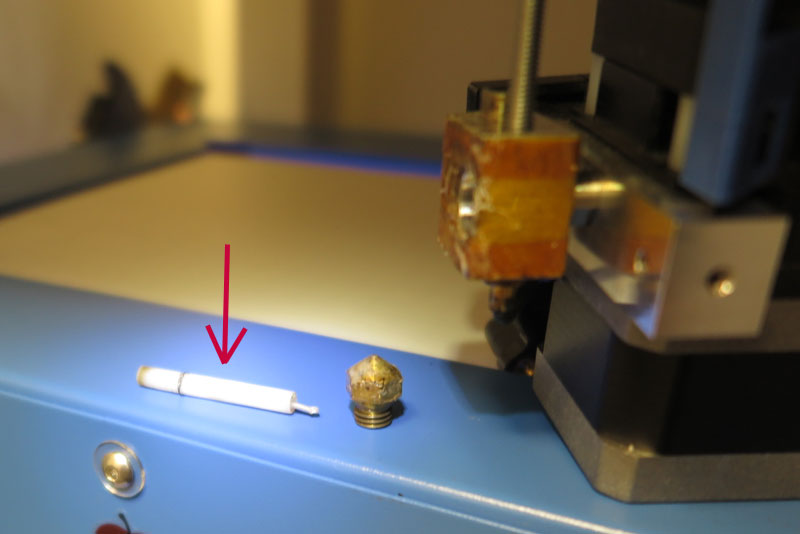

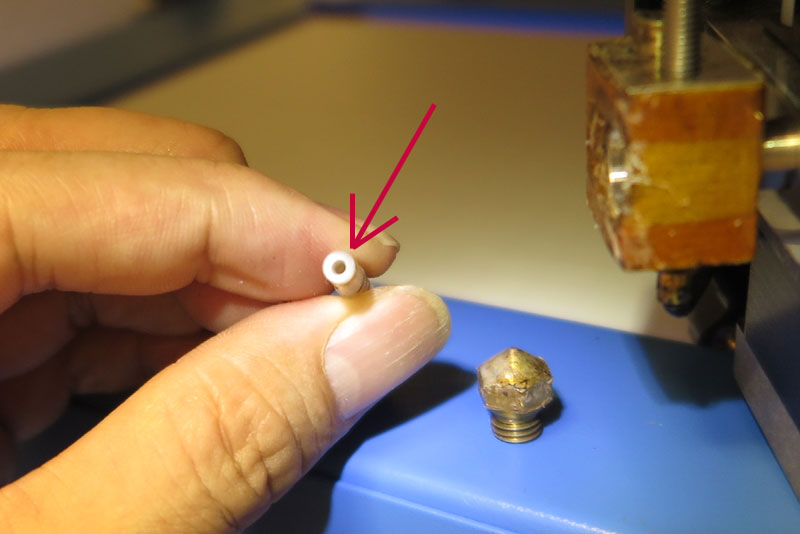

意外に簡単にノズルのねじが回るので、実は壊していないかとドキドキしながらねじを緩めていくと、先端ノズルが外れた。 そして中には細いPTFEチューブが刺さっており、これも引っ張ると抜けた。 このPTFEチューブにフィラメントが刺さったまま残っている。どうやらここがフィラメント詰まりの原因箇所のようだ。

清掃

チューブ内で詰まっているようなのだが、フィラメントの飛び出しが見える上側と違い、ノズル先端側のほうにはフィラメントの詰まりが見えない。 ということはチューブの途中で引っ掛かるなどして詰まっているようだ。どうにも詰まりの原因がよくわからないが、 チューブもずいぶんと変色していて劣化しているようなので、内部のテフロン加工が落ちてフィラメントがくっついたのかもしれない。

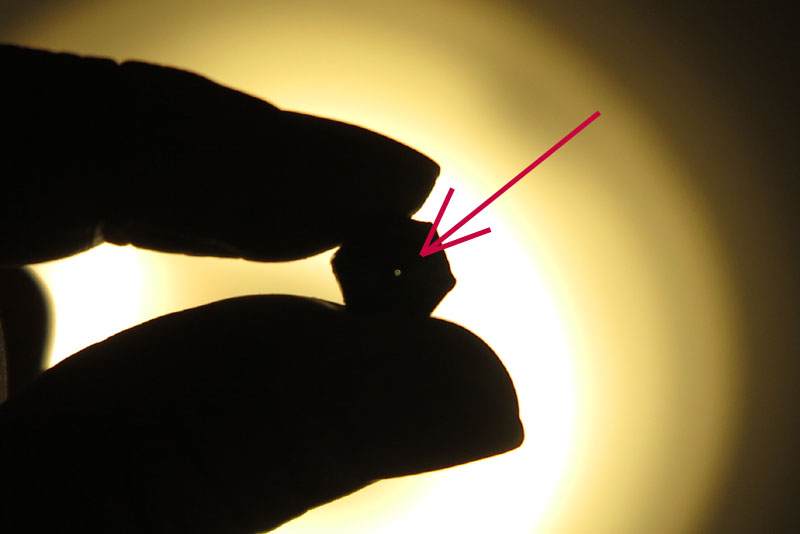

ノズルも随分汚れが目立ってきているが、電灯にかざしてのぞき込んでみると、きちんと穴が開いており、 ノズルとしては問題ないように見える。この時点で穴が見えるということは、フィラメントは溶けて全部吐き出されていたということなので、 ノズル部分での詰まりは起きなさそうだ。

この際なので、0.4mmのマイクロドリルをノズルの穴に差し込んでみる。うまく貫通するので問題ないようだ。 若干穴の周りにフィラメントがくっついていたようだが、目に見えないレベルなので、問題ないだろう。

交換

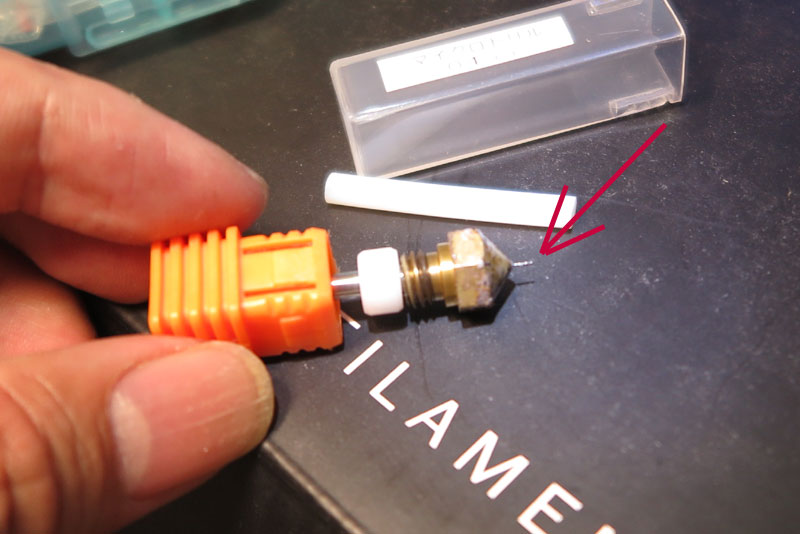

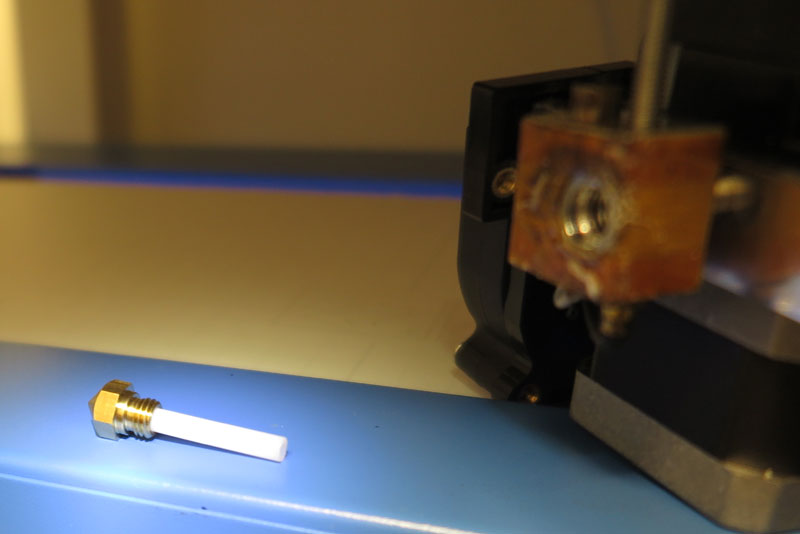

どうやらチューブにのみ問題があったようで、根本原因は不明だが、劣化が原因とみたほうがよさそうだ。 このPTFEチューブは消耗品と思ったほうがいいな。3Dプリンタ本体の備品にノズルとチューブのセットがあるので、 これと交換する。ノズルは大丈夫そうなのだが、ノズル交換後の状況も見てみたいので、セットで交換してみる。 PTFEチューブは真新しく、ノズルはピカピカだ。さて、どうなることやら。

交換手順はここまでくれば簡単。PTFEチューブをノズルに差し込んで、そのままエクストルーダに戻していけばよいはず。 外した時とは逆の手順で元に戻していく。

取り付けは問題なく完了。長いねじをうまく使い、ヒーターブロックを回転させないようにしっかりとノズルを装着。 ヒーターブロックにつながるヒーターと温度計(サーミスタ)のケーブルはぎりぎりにしてあるため、 ヒーターブロックを回転させてしまうと、これらのコードを切断させてしまうことになる。 あらかじめ分解のビデオを参照しておいてよかった。

さて、分解したエクストルーダをもとに戻し、フィラメントを通して印刷チェックをしてみると、きちんと印刷されるようになった。 めでたしめでたし。

二次災害

フィラメント詰まりからのノズル交換はうまくいったのだが、その途中でちょっとやらかしてしまった。 最初の段階でファンをずらそうと、六角レンチでねじを緩めようとしたところ、レンチの先端がファンのブレードに触れてしまい、 バリバリッといった音が!

ノズル温度が50℃以下にならないとファンは止まらないので、しばらく待機するが、ファンは変な音で回っている。ヤバイ!

そして停止したファンを見てみると、ブレードが1枚なくなっていた。あぁ、やっちまった。

逆に考えると、レンチを突っ込んだにもかかわらず、ブレード1枚で済んだのはラッキーだったかも。 もともとキーンとうるさいファンだったが、ちょっと違う音も混ざった程度で回転は今まで通り回ってくれる。 それなりに風も起きているので、7枚羽が6枚羽になり、風量は6/7になったのかも。それくらいなら大丈夫と信じよう。 あとでベッド上見たら、羽が落ちてた...すまぬ。

その後の印刷は問題なし。というか、最近やけにカチカチとフィラメント送りミスが頻発していたのだが、 ノズルを交換したらそれがぱったりとなくなった。どうやらノズルが詰まる兆候は既に出ていたようだった。

安いフィラメントを使用しているので、それが問題で空回りしていると思ったが、実はノズル部分の劣化が始まっていたようだ。 逆に言えば、フィラメント送りミスのカチカチが鳴り始めたら、そろそろノズルのチューブ交換時期と思ったほうがよさそうだ。 PTFEチューブは予備をいくつか購入しておこう。

フィラメント詰まり

(2018/06/27)またまたフィラメントが詰まったようで、印刷が途中で切れている。ただ、今回はどうも様子が違う。よく見てみるとフィラメントがエクストルーダのギア部分でぐちゃっとしてる?

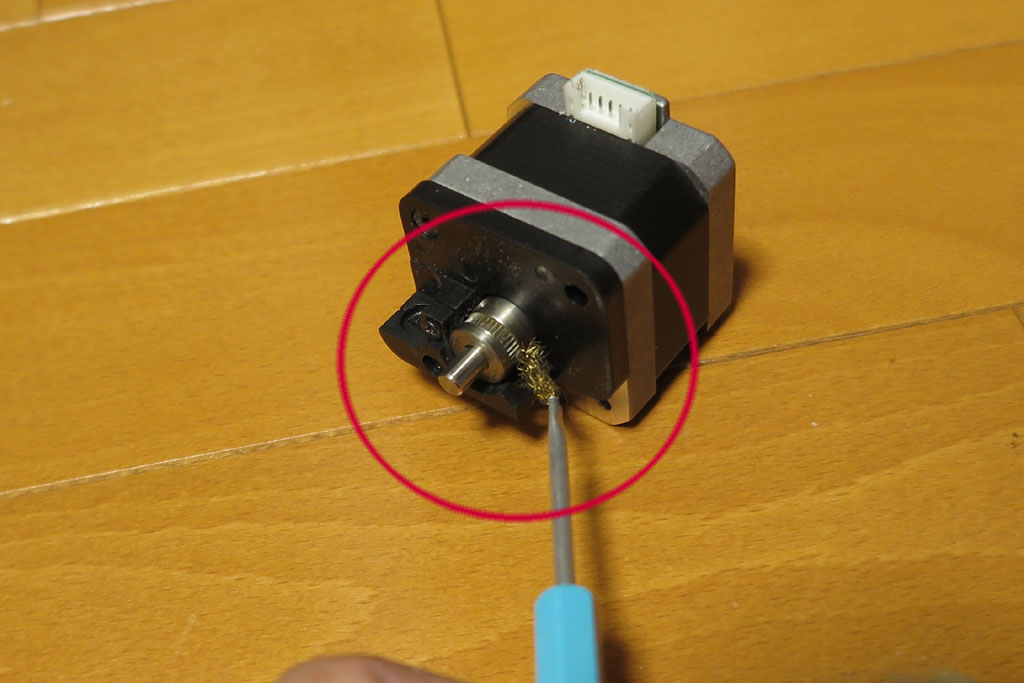

早速エクストルーダを分解。ギア部分を見るとフィラメントがギア部分にくっついてしまっている。

鉄のブラシでギア部分を掃除。ギアの溝の中にもフィラメントが溜まっており、今までの使用で随分と歯車部分にも詰まりが発生していたみたいだ。あと天気が良くて暑かったのでフィラメントが柔らかくなり、歯車の押し込みに耐えられなかったと思われる。あと冷却ファンの羽が欠けたのも影響しているのだろうか?

この歯車は鉄製なのでフィラメントに負けることなく歯が欠けるようなことは発生していないので、きれいに掃除すると、元に戻ったようだ。安い3Dプリンタだとここが樹脂製で、長期使用で歯が鈍ってしまうこともあるようだが、X-ONE2は頑丈に作られているようで良かった。

なんとか復帰できた。たまにはエクストルーダのギアの掃除をしてあげたほうがよさそうだな。

異常音の発生

モーターが異音

(2019/03/21)印刷をしていると、突然に3Dプリンタのモーター音が変な状態となった。 通常の回転ではなく、ガコガコと震えるようになり、正しい印刷はしなくなっていた。

内部でどこかに激突しているわけではなく、ヘッドの移動が変(移動というか振動状態)になっているので、うるさいが少し観察してみると、X軸(横移動)の動作が変になっており、1mm位を左右に行ったり来たりの状態。 Y軸(手前奥移動)は正しく動作するようなので、印刷が縦方向は動くみたいだが、横方向が変なので、 まともな印刷とはなっていない。

とりあえず、印刷はあきらめて途中でキャンセルして停止。手動による軸移動を行って検証してみる。

X軸方向に動かすと、まれに治る。しかしいろいろ動かしていると、おかしな状態に変化。するとあとはずっと変。でもリセットするといったん治る。変になった状態を観察すると、モーターがブルブル震えたり、 指定した回転とは逆に回ってみたりしていた。

最初はベルトのゆるみで、ベルトの歯が外れ、空回りかと思ったが、どうやらそうではなくモーター動作自体が変な状態になったようだ。電源を落として少し時間を空けてから動かしてみたりすると、最初は治るがすぐに変な状態となり、 まともには使用できない。

そういえば、ここ最近の印刷開始時でのホームポジションへの移動時に、時たまガタガタ音が発生していた。 その後問題なく印刷できているので、そろそろ古くなってガタが来始めたかと思っていたが、同様の現象かもしれない。

原因調査

ネットでいろいろ調査してみるが、あまり事例は無い様子で、うまく同じ現象は見つからない。 原因としてはベルトが緩んで空回りしているのではなく、モーター自体の動作がおかしいので、 原因として考えられるのは、ステッピングモーター本体が壊れたか?マザーボード側のモータードライバが壊れたか? あたりが怪しいと思われる。 とはいえ、一度電源を切るなど、少し安静にするといったん治るのも納得がいかない。完全にどこかが壊れたのではなく、 一部不調でたたけば治る昔のテレビ的な?

ネットでいろいろ調べたところ、、初期不良などで、ステッピングモーターがガタガタ震えるだけといった現象が見つかった。 その場合、ケーブル不良でケーブルコネクタの接触が悪いのが原因だったとのこと。 ケーブル不良という原因もあるらしく、途中が断線して信号がうまくモーターに届かない場合には、こんな現象になるらしい。

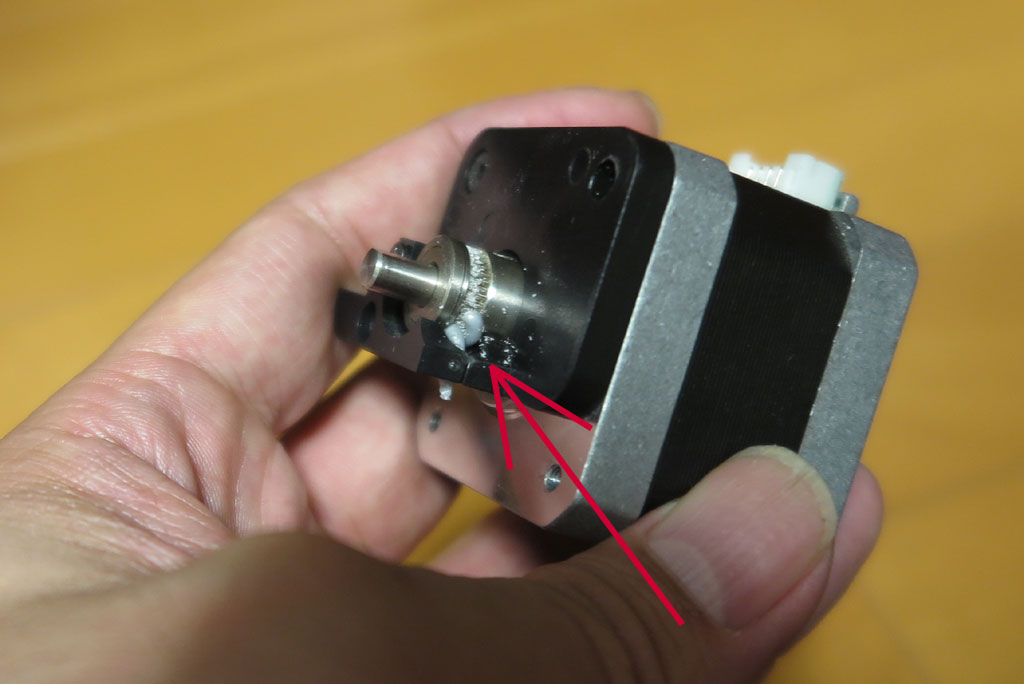

ステッピングモータには4本の線がつながっているが、ひとつ不良が発生すると、ガタガタ動作になるらしい。 今回の現象と同じなのか不明なのだが、ケーブルを疑ってみよう。

ケーブル

考えてみると、X軸のケーブルは印刷ヘッドがY軸に対して移動する際、つられて一緒に動いており、 つねにケーブルが動かされている。Z軸やY軸は常時固定されているが、X軸だけは曲げ運動をさせられているので、 中の電線が金属疲労を起こして断線することは十分考えられる。発生現象は近いと思われるので、これが犯人だろうか?

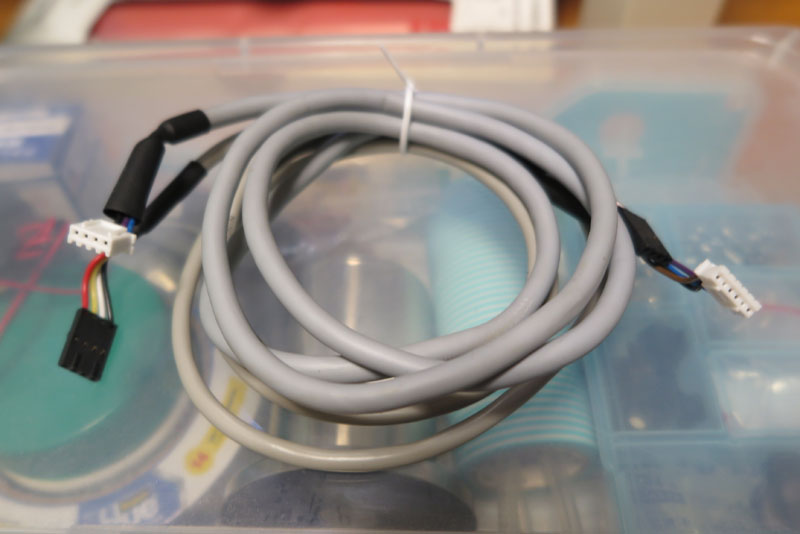

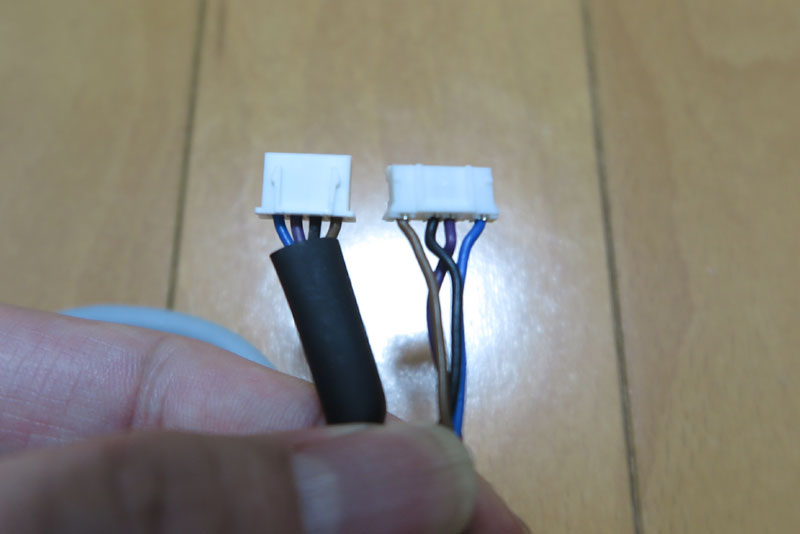

X-ONE2だが、備品としてケーブルを付属してくれている。 細いほうと太いほうがあり、細いほうはリミットスイッチとの接続ケーブルらしい。 太いほうはステッピングモーターとの接続用のようだ。とくにXYZ軸どれでも使えるようなので、 考えずにそのまま使うとよさそう。

ただし、X軸は移動を伴うため、ケーブル長が重要。余るとケーブルが引っ掛かり危険だし、 足りないと印刷ヘッドが移動できなくなる。予備ケーブルの長さを見るとそれなりに長く、仮配置してみると、十分な長さのようだ。 今回のX軸向けケーブルの交換にも使えそうだ。

一旦内部を通さずに外部から配線してみて、動作確認してみる。きちんとした配線ではないので、 動作確認のみとなるが、X軸をマニュアル操作でいろいろ動かしてみても、新ケーブルだと問題は起きない。 いや、旧ケーブルも今回は問題が起きてない。だが、これくらいしか原因は考えられない。

大手術

いろいろ考えてみたが、現象からして、ケーブルが一番怪しい。また、モーターやマザーボードだと修理は不可能に近いので、 ケーブルが問題であってほしいとの願いも込みだ。ひとまずケーブルを予備のものと交換を行って、どうなるかを試してみる。

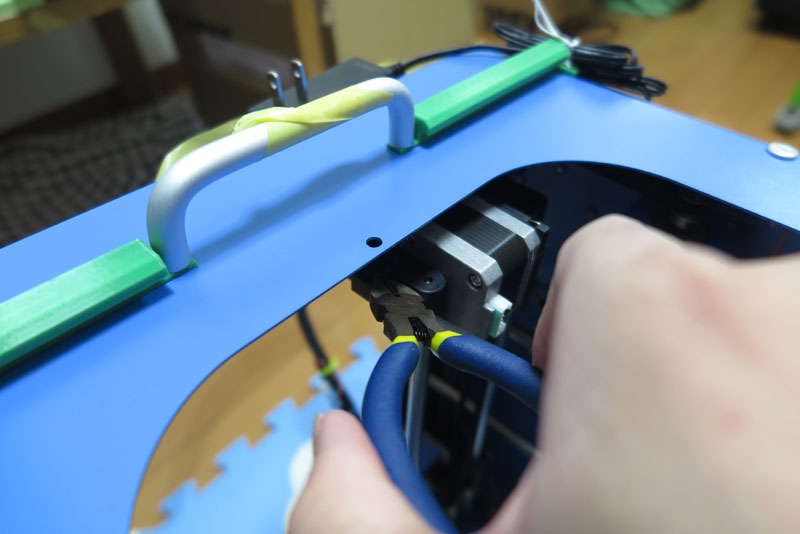

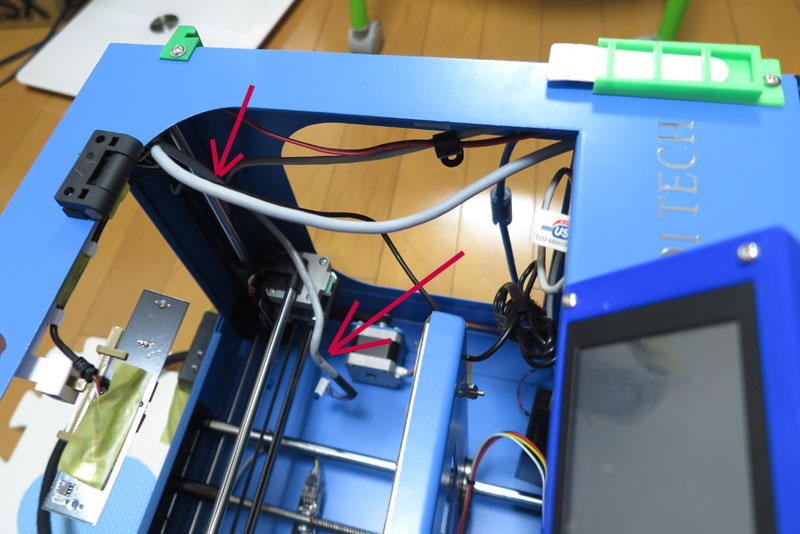

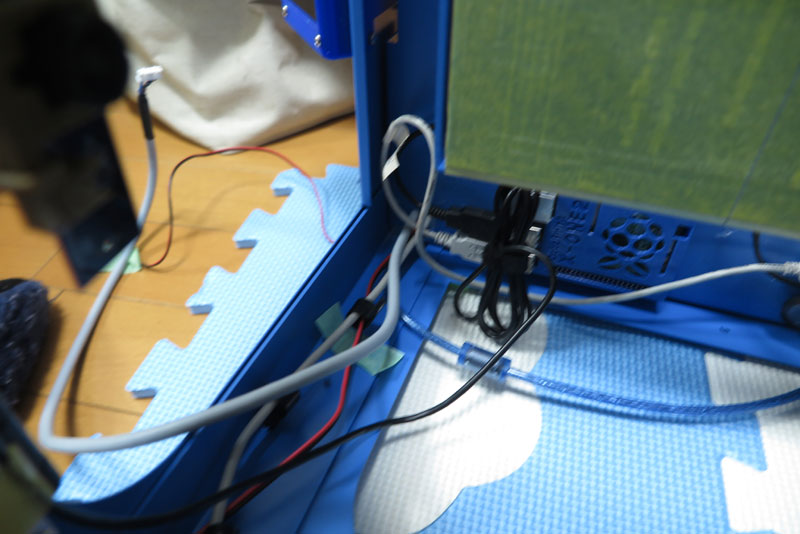

とはいえ、ケーブル交換も結構な大仕事となる。まずは本体を広い場所に移動。作業ではゴロゴロ動かすので、 床にはクッションマットを敷いて、床とプリンタ本体の保護を行う。 では、筐体を横に寝かしてケーブルを止めているタイラップを外していく。

内部の隅を配線されているケーブルを引っ張り出して、ケーブルの取り出しを行う。リミットスイッチのケーブルも同じ場所を這っているが、 こちらは交換しないので、残しながら、モーターケーブルのみを取り外す。

その後、逆のルートで新しいケーブルを這わしていき、元の状態に戻す。ケーブルがぎりぎりの長さなので、 裏面や隅をしっかり緩みなく這わせないと、ケーブルが足りなくなる。4~5回緩みを直しながら、なんとか元の状態まで戻した。

手でヘッドを動かして、最短位置と最遠位置に移動しても問題ないことを確認。 箱型筐体はプリント時には温度変化が少なくなって便利なのだが、こういったメンテナンス時には、かなり邪魔で大変。 細かいところにはなかなか手が入らず、かなり苦労したが、何とか完成できた。

テスト印刷

組みあがった後、手動操作でのヘッドの移動は問題なし。ホームへの移動やベッドの高さ調整作業などを行ってみるが、 異常動作は発生しない。とりあえず手動での簡単な動作では異常が起きないが、これは以前も起きにくかった。

では、簡単なものを印刷してみる。 30分程度の印刷物を動かしてみると、最初から最後まで異常音が発生することなく、印刷完了。 印刷物はゆがみが起きることなく、今まで通り物もが出来た。

では、もう少し時間をかけてみようと、数時間のものを印刷出力。 さすがに何時間もそばにはいられないが、異常音が出たら聞こえるようになるべく近くにいるようにしていたのだが、 結果としては問題なく完了。印刷物にも問題は見られない。

その後いくつかのものを印刷してみるが、特に異常状態になることは無く、問題が発生しなくなった。 どうやら原因はケーブルで正解だったようだ。

ケーブル調査

では、摘出した問題のケーブルだが、テスターを使って導通試験をしてみる。 モーターケーブルは、マザーボード側は4ピンで、ステッピングモーター側は6ピンのコネクタとなっている。 長さはだいたい105cm。電線は4本で6ピン側は2ピン空き状態だ。

これらのどれかの線が断線していると思われるので、それぞれの線の導通テストを行ってみる。 しかし、結果はすべて問題なし。曲げなどで断線も考えられるので、電線を曲げながらのテストもしてみるが、 どうも問題なし。テスターでの目視確認なので、このレベルだと判明しない断線なのだろうか?

とはいえ、ケーブル交換後のプリンタ動作は順調となり、異常動作は全く発生しなくなった。 原因はケーブルなのだろうが、ほんのちょっとだけ信号が届かなくなった程度だと思われる。 かなりシビアな動作をしているようだ。

今後に備えて、ケーブルの予備を準備しておきたいところだ。