OctoPiのOPTION設定(1.3.4)

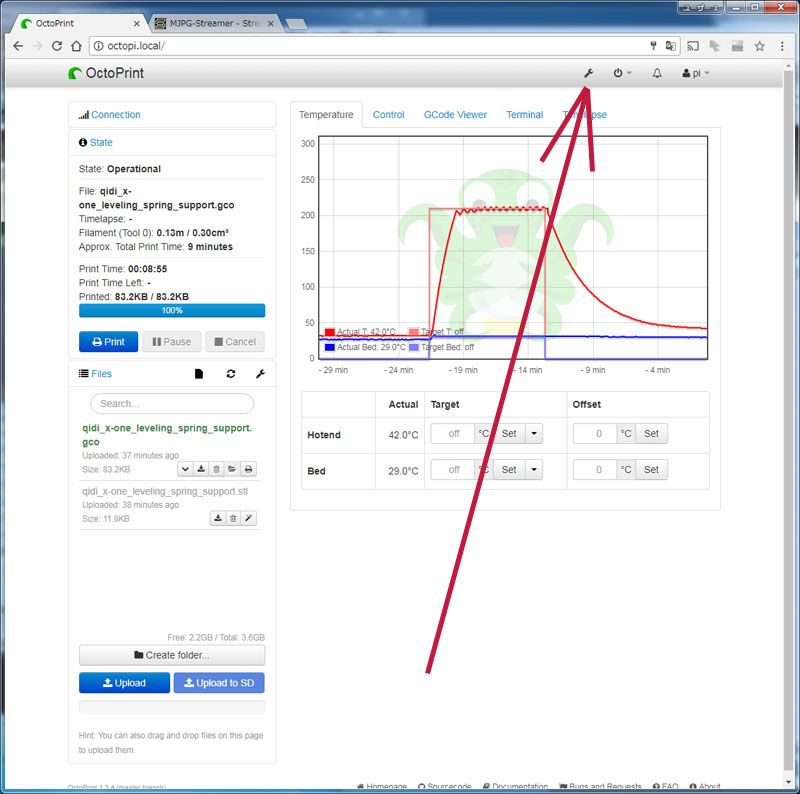

画面上の方の右寄りの箇所にスパナマークが有り、これを押すと設定画面となる。押してみよう。

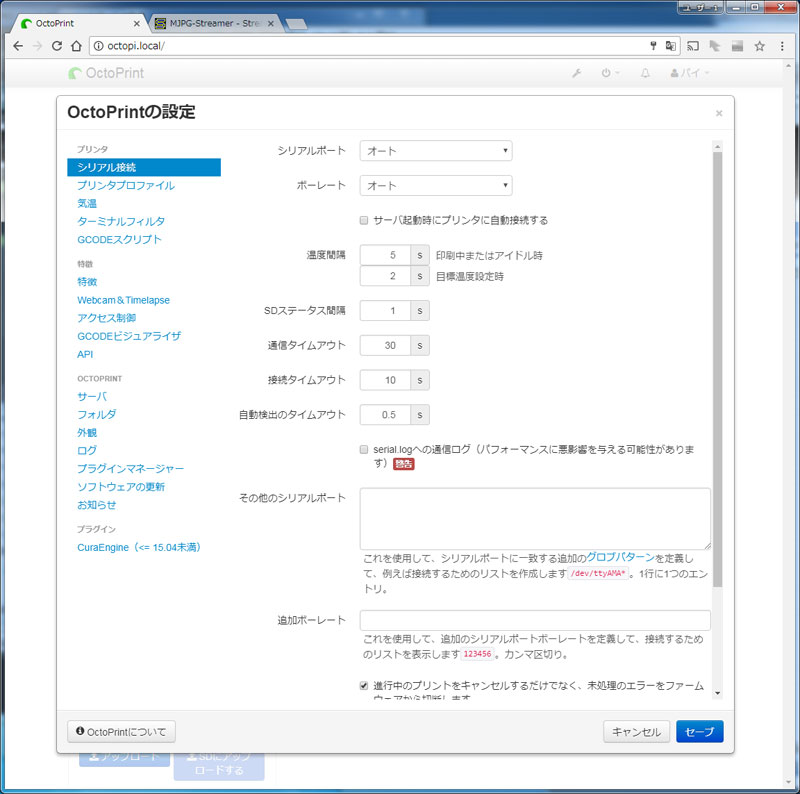

まずは、シリアル接続(プリンタとの接続)設定。最初の画面での接続設定自動保存や、 起動時自動接続などを行っていると、ここに接続設定も表示されたり、チェックが予め付いたりする。 動作が安定したらそのあたりを設定したい。あとは更新間隔などの細かい設定がある。

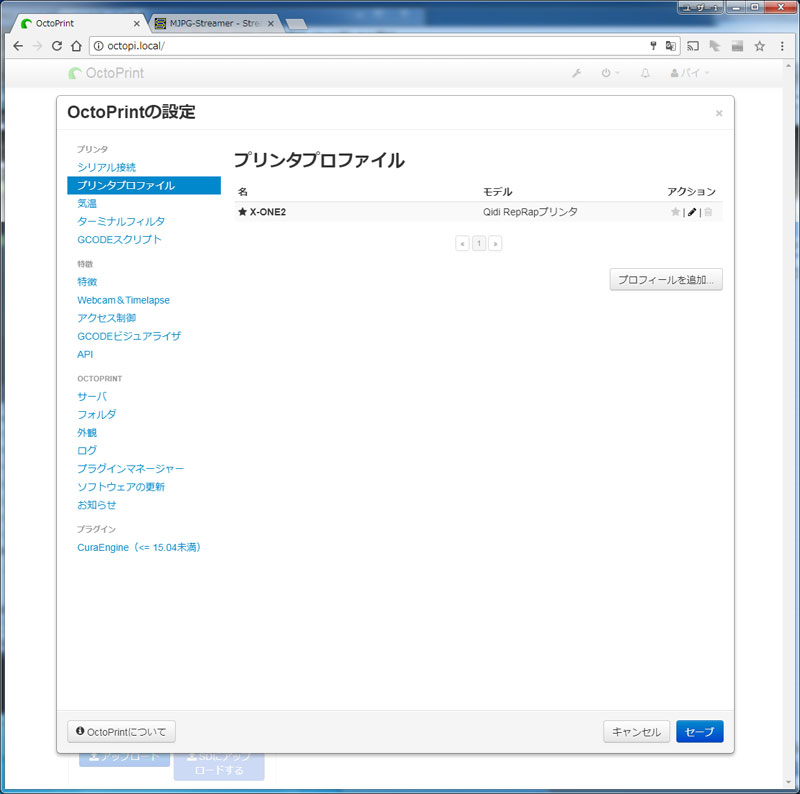

プリンタプロファイルをみると、初期ウイザードで登録したX-ONE2プリンタ設定が見える。右の方にある鉛筆ボタンを押すと、 その内容もみることが出来る。

ということで、X-ONE2の右の方にある鉛筆ボタンを押して、プリンタプロファイルの内容を覗いてみる。 まずは名前。まあ識別だけなのでどうでも良い。複数繋いでいる場合にはいろいろ名前を変えて区別しやすくするんだろうな。

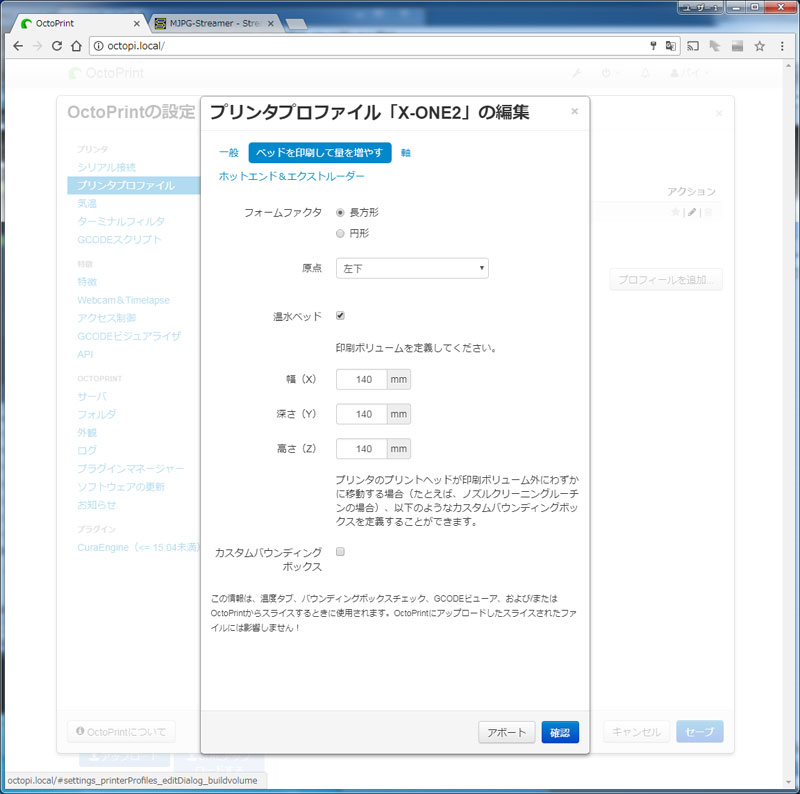

プリントベッドと、ビルドボリューム設定では、ビルドエリアの設定が出てくる。いまは色々ビビって140mm設定としている。 これを越えるstlファイルとかをスライスすると、エラーになったりするのかな?

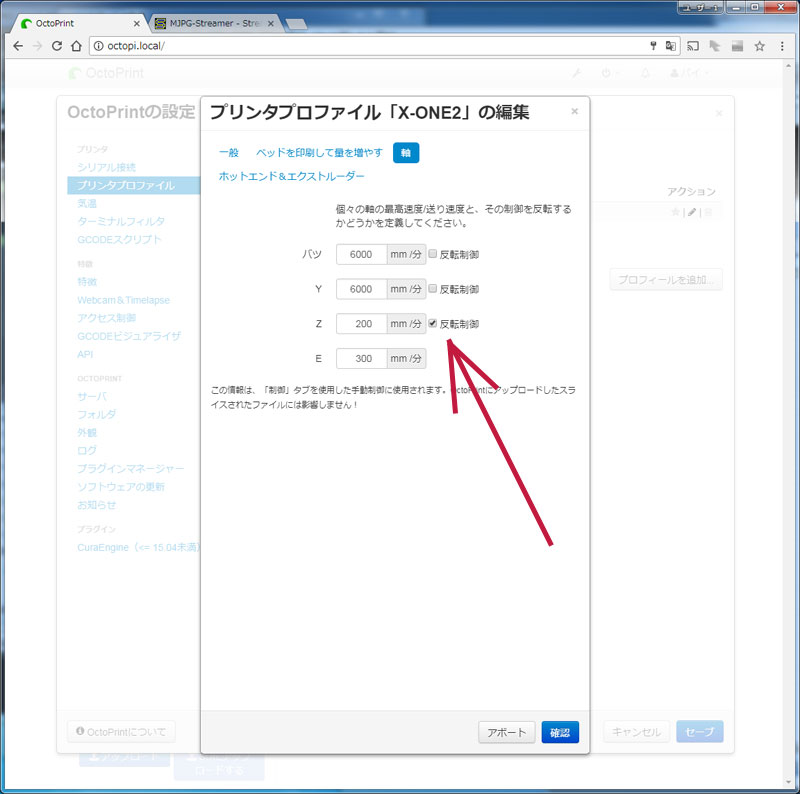

次は軸設定。ここのZ軸には反転制御のチェックを入れておかないと、設定とは逆に動いてしまい、 HOME移動の際には、正しくは一番高い位置なのに、反転するため下にさがり、 底についてもバキバキいいながら回り続けて、多分壊れる。最初はびっくりして、すぐさま電源を切った。 誰かこれ教えておいてよ。

最後はホットエンドとエクストルーダ。

ではプリンタプロファイルを終わり、最初の設定画面に戻って、次の「気温」。 温度のプリセットがあるけど、印刷時に材質を選ぶような箇所はなかったような気がする。 ここで設定した温度はどこで活かされるんだ?

→グラフ表示画面のターゲット温度のところにセットボタンが有り、ここで選択設定できるようだ。

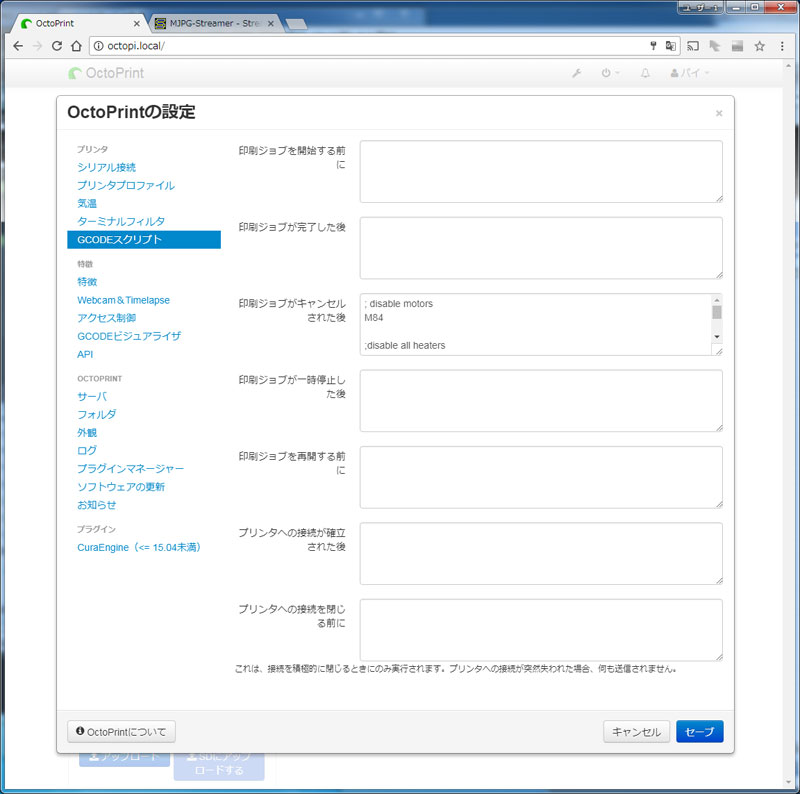

GCODEスクリプト。印刷プロファイルにも最初と最後のgcodeは埋めてあるから、あまりここで入れておくことはない。 デフォルトのままだ。

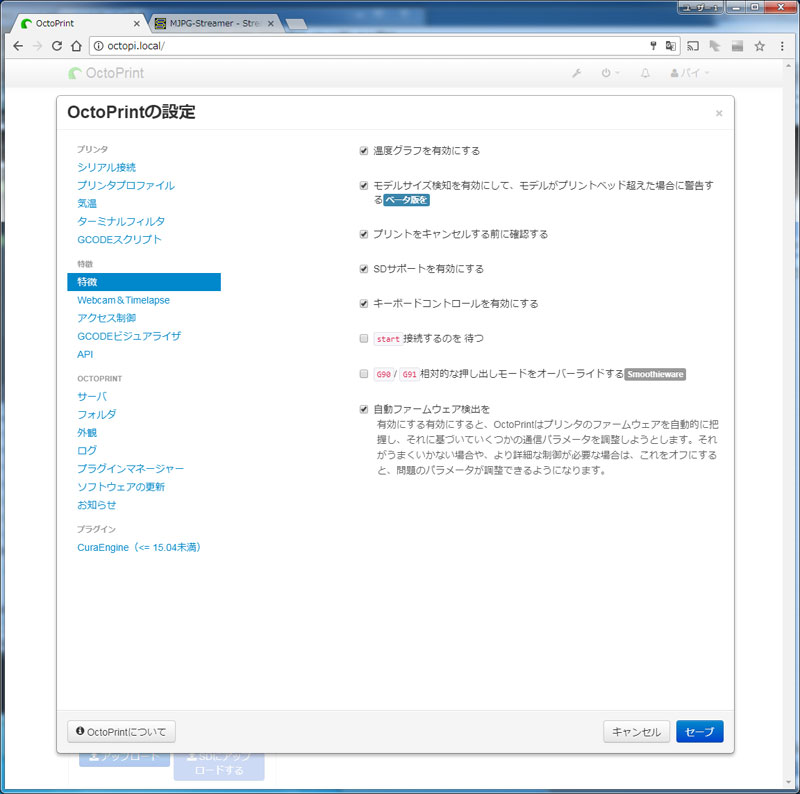

次に特徴。何か色々チェックボックスがあるが、よくわからないのでデフォルトのままとしている。

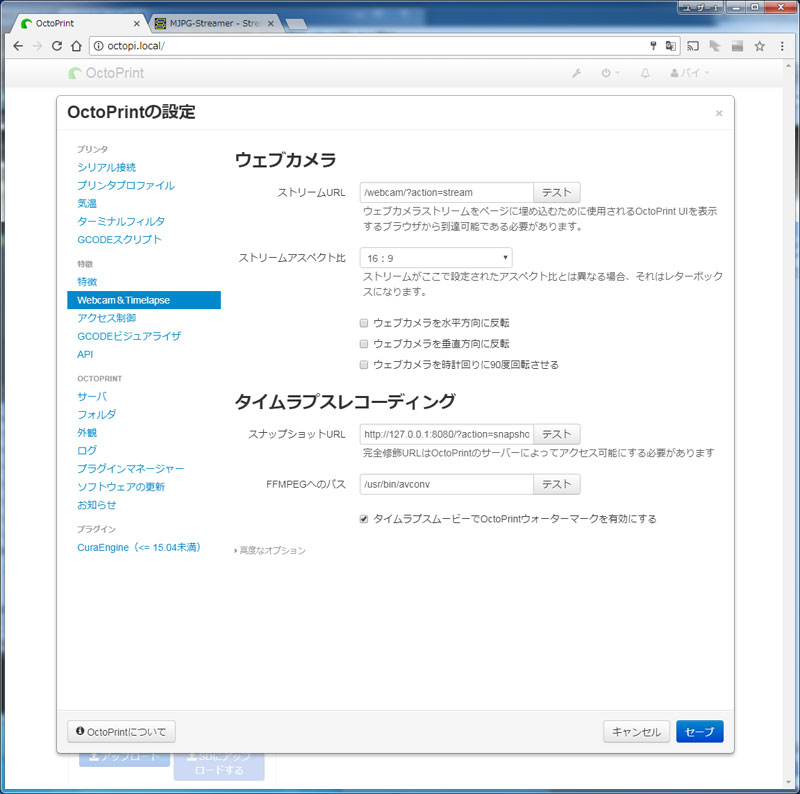

次にウェブカメラ。カメラ設定のようだ。カメラ配置で回転させて表示したい場合などは、ここで設定すればよさそうだ。 また、「/boot/octopi.txt」に設定があるようなので、ここにmjpg-streamer向け設定を記載すれば、 色々出来るようだ。

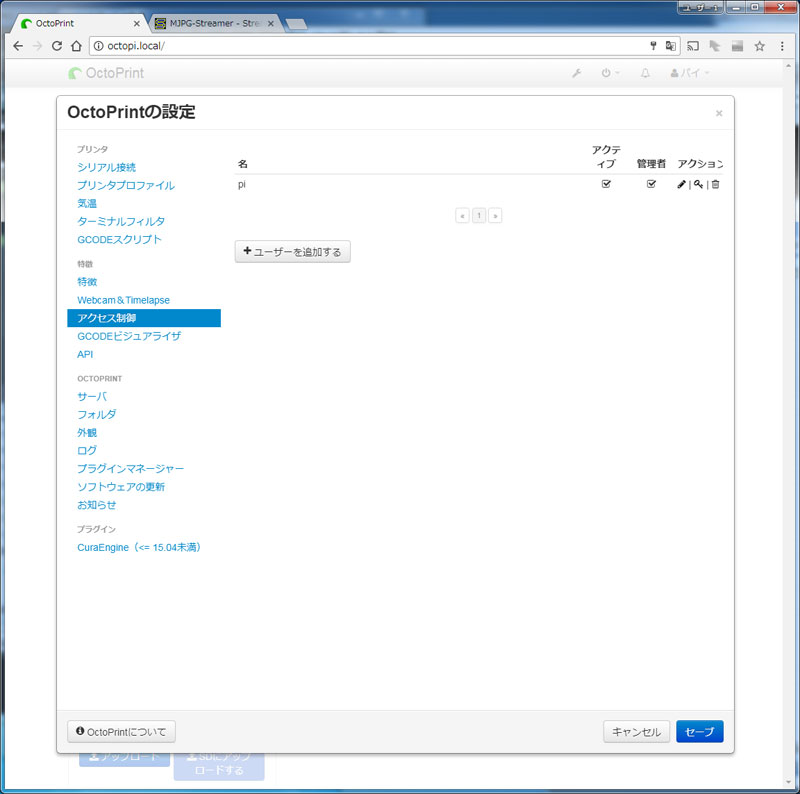

アクセス制御の方は、octopiにアクセス可能なユーザ管理のようだ。現在piユーザのみ設定されている。 右側にある、鉛筆を押すと権限設定が出来る。鍵を押すとパスワード変更が出来る。ゴミ箱を押すとユーザの削除ができる。 ただ、あまり変更する必要はなく、ここは触ることはなさそうだ。

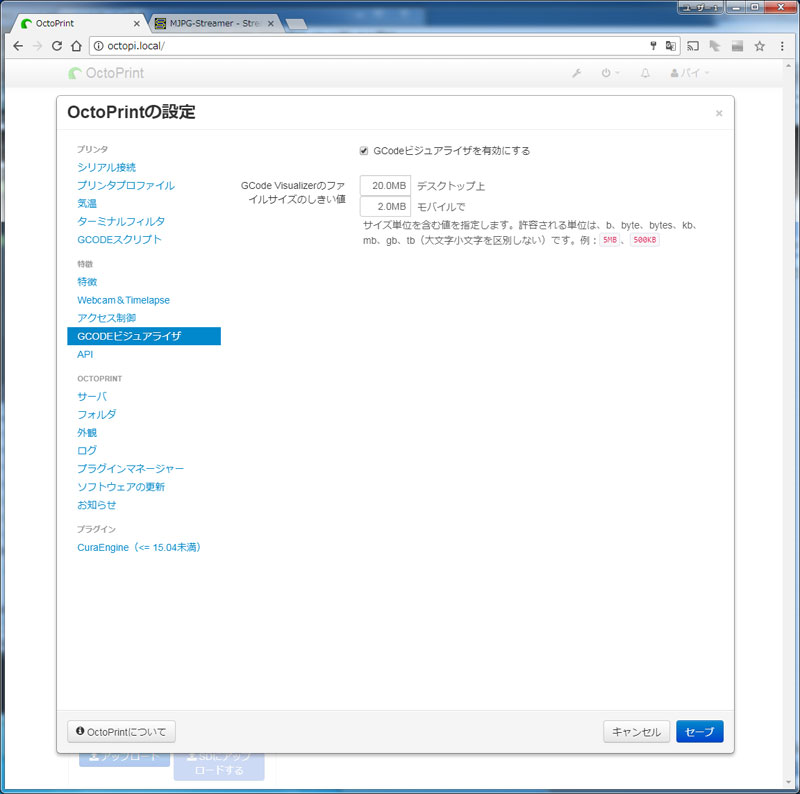

GCODEビジュアライザの設定で、表示するかどうかと、サイズの上限設定。やはりあれば色々メモリとかリソースを食うのだろう。

APIの設定がある。OctoPiにAPI機能があるのだろう。誰でもアクセスされると困るのでAPI-KEYを用意してあるようだ。 OctoPrintにアクセスして操作するスマホアプリもあるようなので、API経由で処理しているのだろう。 確かにスマホで操作するには、画面上のアイコンとか小さくてやりずらい。

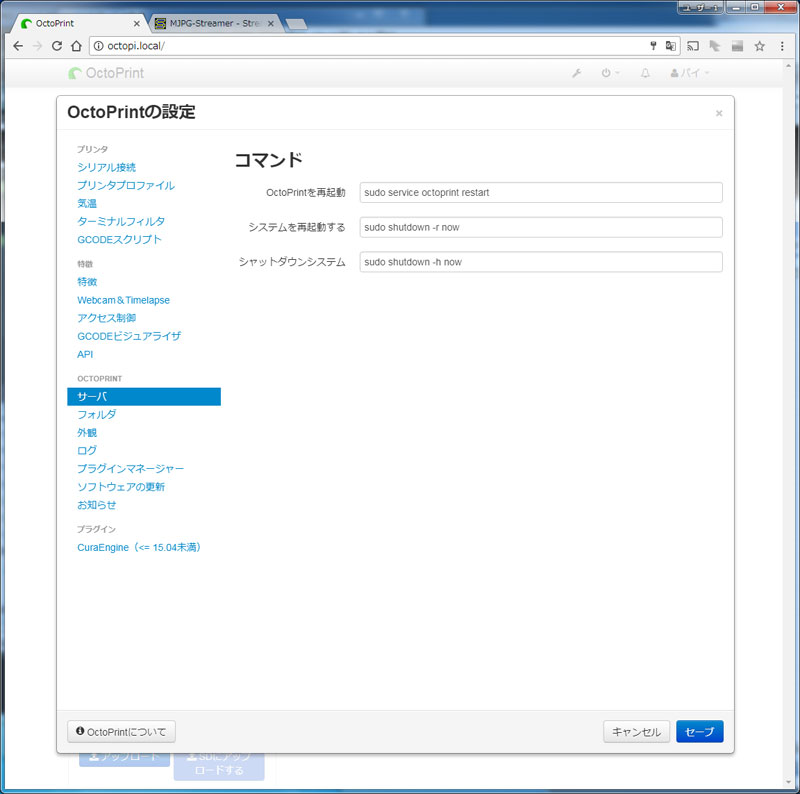

次はサーバの設定。初期画面の上の方に電源ボタンが有り、OctoPiの電源制御が可能。そのときに発行するコマンドを記述する様子。 そのままで問題ないので、参考程度。

フォルダ設定。どこを使用するかというよりは、ここを見るとどのフォルダに何が入っているかがわかる。 あと、空き容量のチェックもしてくれるようで、残りいくつから警告を出すかが指定できる。 たしかにいろんな印刷ファイルを置き始めると、置き場所はラズパイのSDカードなので、容量が小さいとすぐ溢れそうだ。

外観って、まあ外観なのだろう。タイトル部分に何かを書き込んでおくと、画面情報の「OctoPrint」のタイトル部分を変更できる。 好みに合わせて変更可能ということだろう。あと、色も変更できるので、好きな雰囲気の色にすると良さそうだ。 色については選択するとすぐ変化してくれるので、それぞれの雰囲気がすぐわかる。 X-ONE2向けには本体色と合わせ、青設定がいいかもしれない。

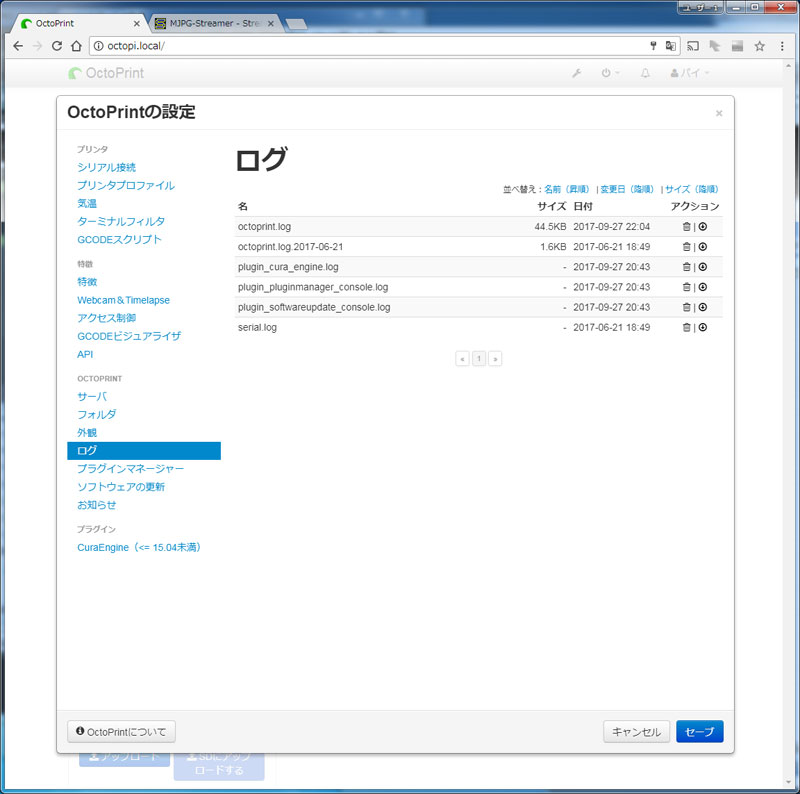

ログファイル。ここで内容参照はできないようで、右側にある下矢印ボタンを押すと、ログファイルのダウンロードが出来る。 またゴミ箱ボタンで削除も可能なので、肥大化していたら削除することになるだろう。

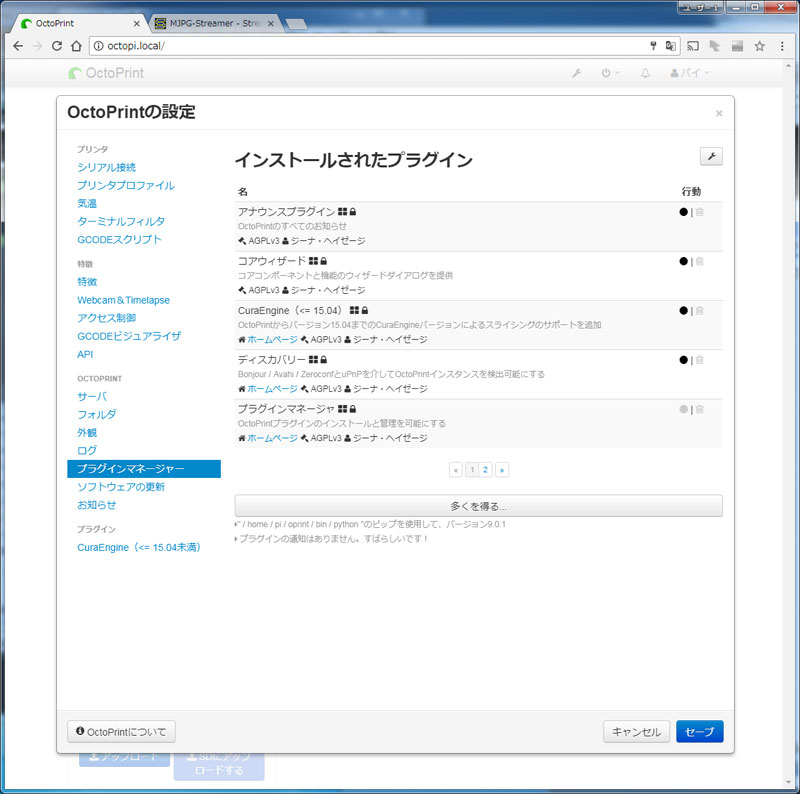

プラグインマネージャでは、プラグインの管理と登録ができそうだ。あらかじめいろんなプラグインがデフォルトで入っており、 CuraEngineもプラグインの一つのようだ。 取得(多くを得る)を押してみると、いろんなプラグインがあるようなのだが、有りすぎて見てられない。

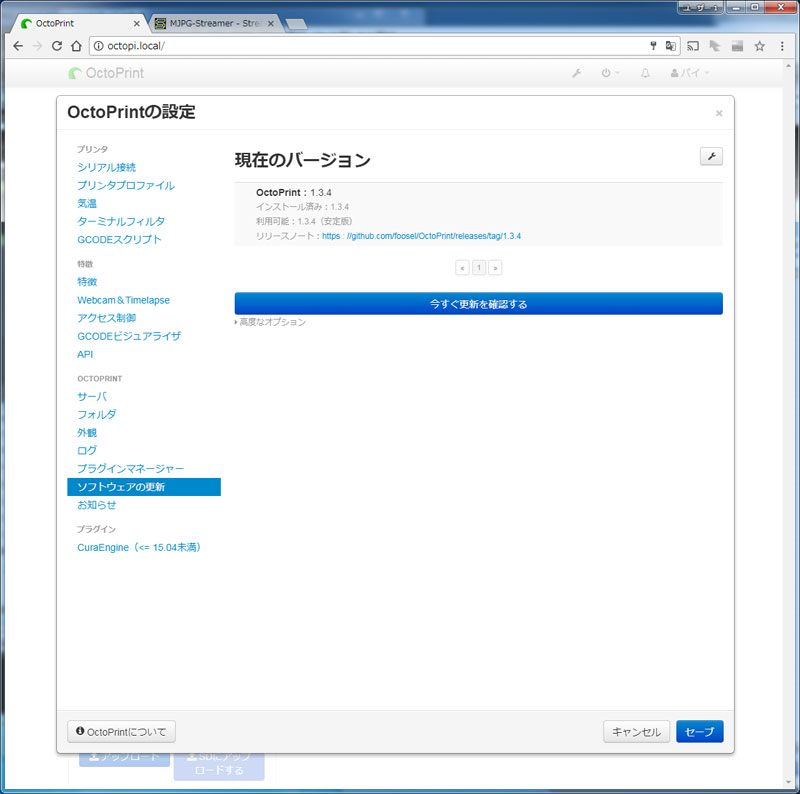

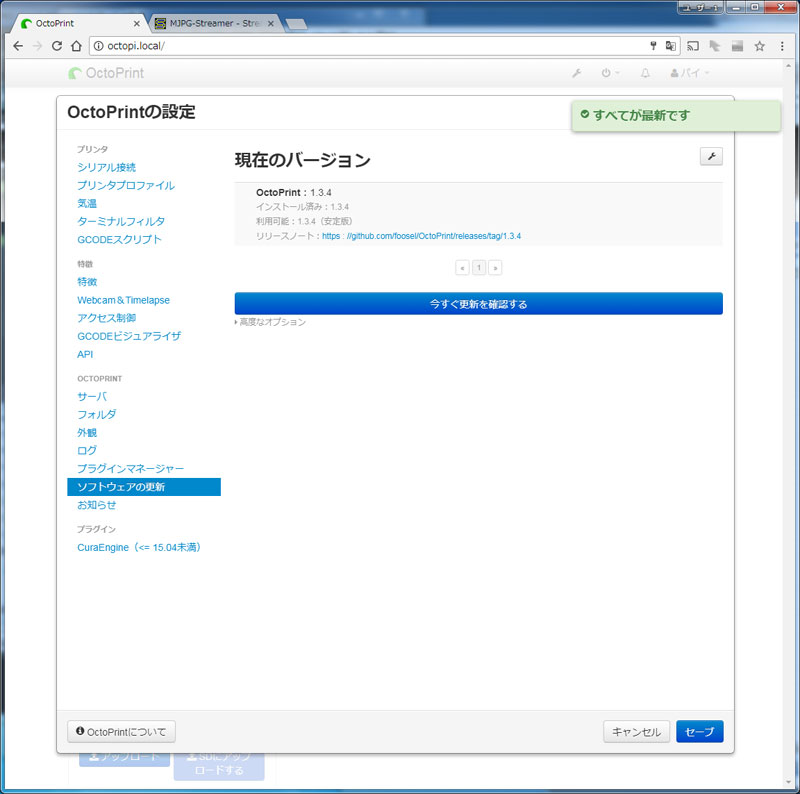

最新を落として入れた状態だが、今すぐ更新を確認するボタンを押してみると、右上にすべて最新との表示が出た。

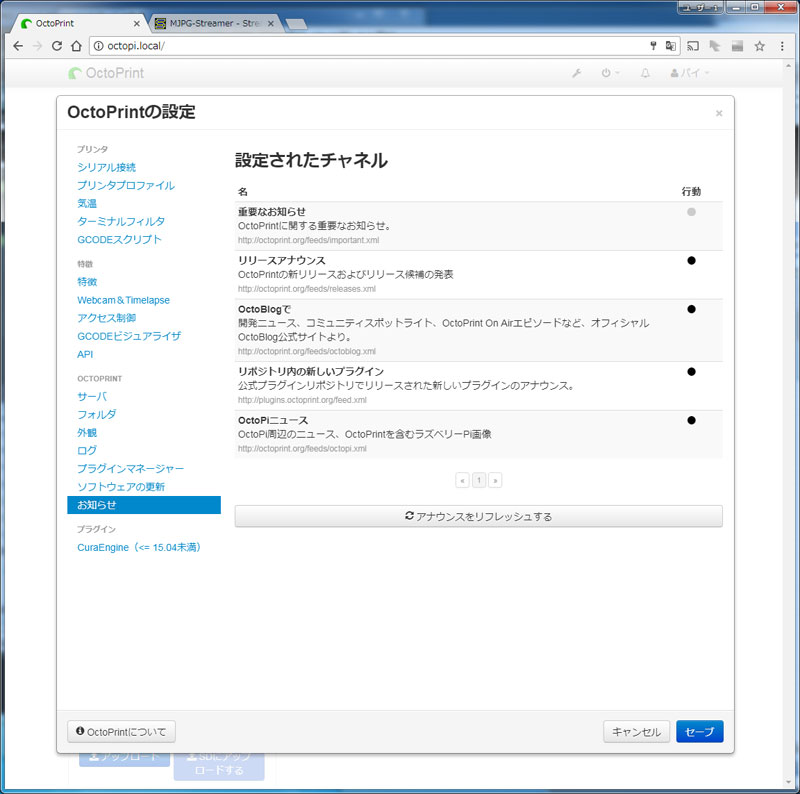

お知らせを見てみると、幾つかのアナウンスが出ているが、あまり読むつもりはない。

最後にプラグインの設定で、Curaの設定。スライサーのCuraの細かい設定は画面からはできないので、 プロフィールにそれらは埋め込んでおく。PCで予め設定を作り、プロファイル保存でiniファイルを作ってここに登録しておく。 ひとまずPLA設定でのラフト有りとなしの2種類登録しておいた。でも、スライサーはOctoPrint使わずにPCで行って、 gcodeファイルをアップロードしたほうがいい気がする。

これが、オプション画面での各種設定だ。たくさんページが有り色々細かい設定が出来るようで、 しかもあまり細かすぎず、それなりに理解できるセッティングなので、いくつか触ってみたいと思う。

終了処理

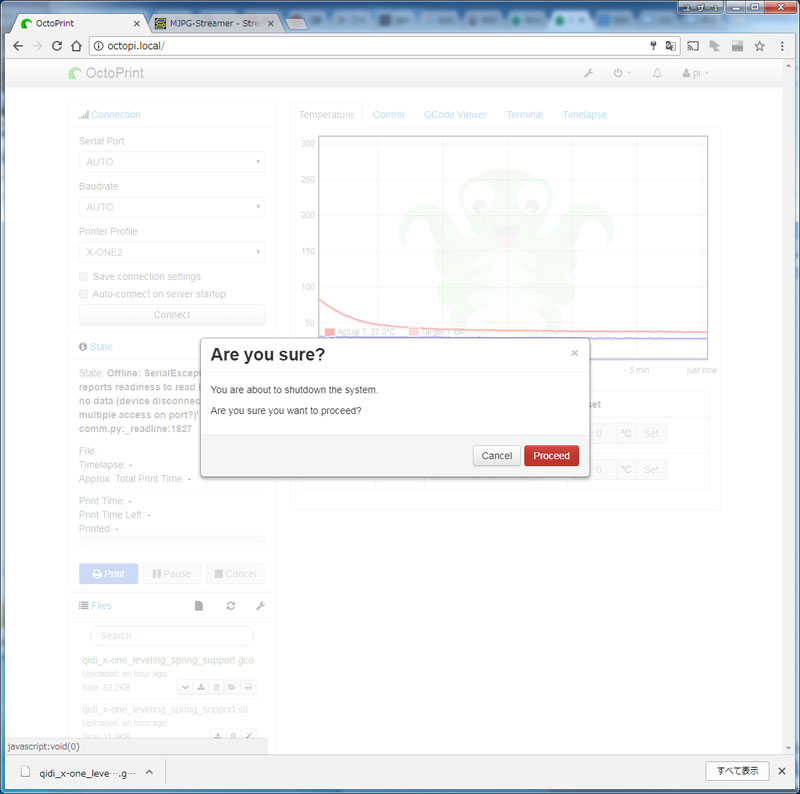

画面上の方に設定のスパナの横には電源ボタンがある。 これを押してみると、「シャットダウン」「再起動」「OctoPrintの再起動」「safeモードでOctoPrintの再起動」の4つの選択肢が出る。 ここから、ラズパイのシャットダウンが出来るようだ。試しにシャットダウンを選んでみると、メッセージが出る。

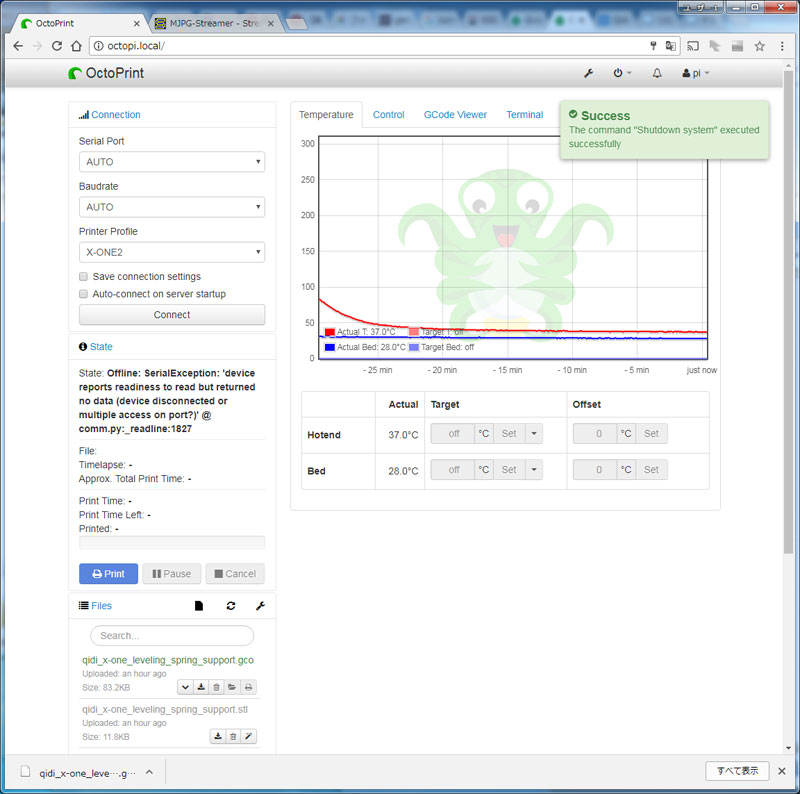

ここでOK(Proceed)すると、ラズパイのシャットダウンが開始される。 右上には実行結果が。

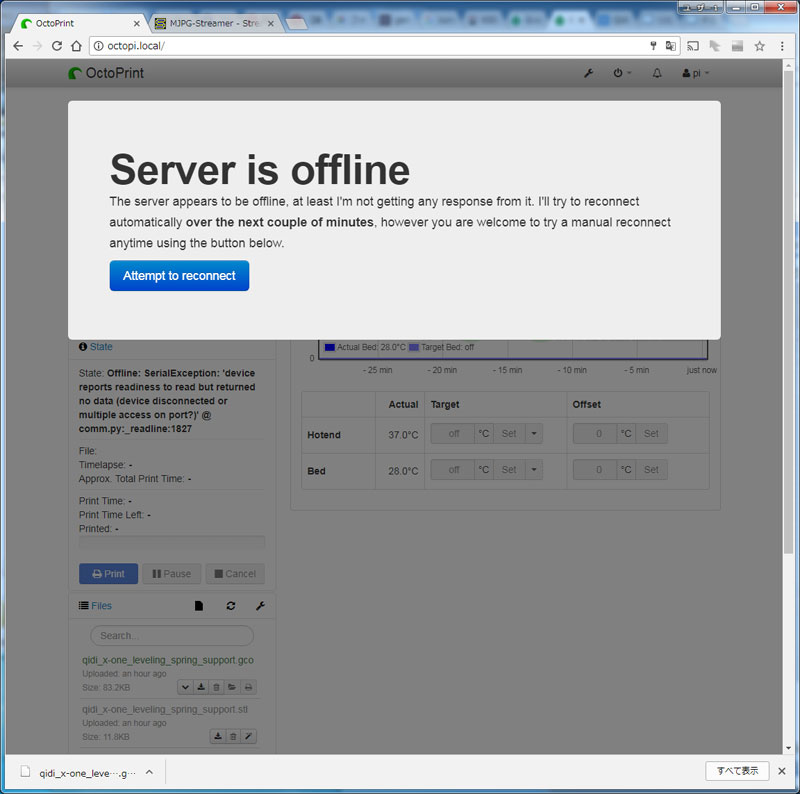

少しするとセッションが切れたらしく、サーバが落ちている旨のメッセージとなる。 ほぼこれでラズパイは終了しているので、ラズパイ本体のLEDの様子を見ながら、電源を切ってやる。 ちなみに3Dプリンタの電源は切ってくれないので、これは手動で行う。

OctoPrintは色んな機能が有り、まだまだ他にも隠れた機能がありそうだ。 これを導入したおかげで今までのように、SDカードにgcodeファイルを書き込んで、プリンタまで持っていって印刷開始といった手間は、 ネット越しで可能となる。また最初の印刷状況チェックもwebカメラで確認できるので、あまり動かずに印刷が可能となった。 かなり便利だ。

アップロード

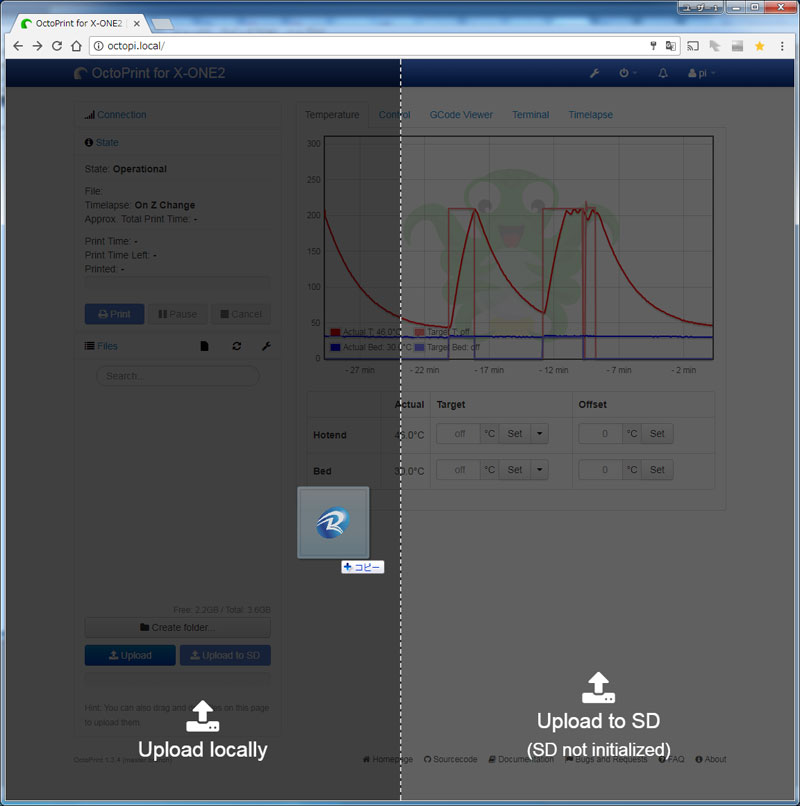

ファイルのアップロードなのだが、web画面へのドラッグアンドドロップでも可能だった。 画面にファイルをドラッグしていくと、アップロードの暗い画面となるので、左側方面にドロップしてやると、 うまくいった。右側はSDカードとのことだが、よくわからない。

これでファイルをアップロードできるのは便利。STLファイルを置いて、ラズパイにスライスさせることも出来るが、 やはり安心のPC側でスライスしておき、出来上がったgcodeファイルをアップロードして印刷するのが、一番良い。

使い方

便利な機能の多いOctoPrintなのだが、最初はいろいろとうまくいかなかった。

しかし、一番致命的なのは、3Dプリントの失敗が多い。PC側でgcode作ってアップロードして実行しても、 なぜか最初の層は空振りしていたり、なぜか最初の方ではフィラメントが出てこなかったり、 なんだか色々うまくいかないことが多い。SDカードからの実行だとうまくいくgcodeで、OctoPrintで失敗するのは、 納得がいかない。もう少しX-ONE2向けのOctoPrintの情報が出てくるまで、おあずけだな。

いろいろ調べてみたところ、OctoPrintとX-ONE2の組み合わせの場合には、予めプリントヘッドとベッドをプレヒート(熱く)しておき、 温まった状態で印刷開始すると、うまくいくようだ。今までうまくいっていた場合は、他の印刷直後など、ノズルが温まっていた状態で、 すぐ印刷していたのだろう。

最初の方のgcodeで温度上昇待ちが入っているが、これが今ひとつ効かず(早いタイムアウト?)温まってないので、 エクストルーダもフィラメント送りせず、印刷されずに空振りが起きていた様子。

ただし、最初はゴミフィラメントがプレヒート時に出てしまうので、プリンタまで行って最初の印刷時は除去してやったほうが、 ゴミが第一層目に混ざらなくて良い。