サウンド設定

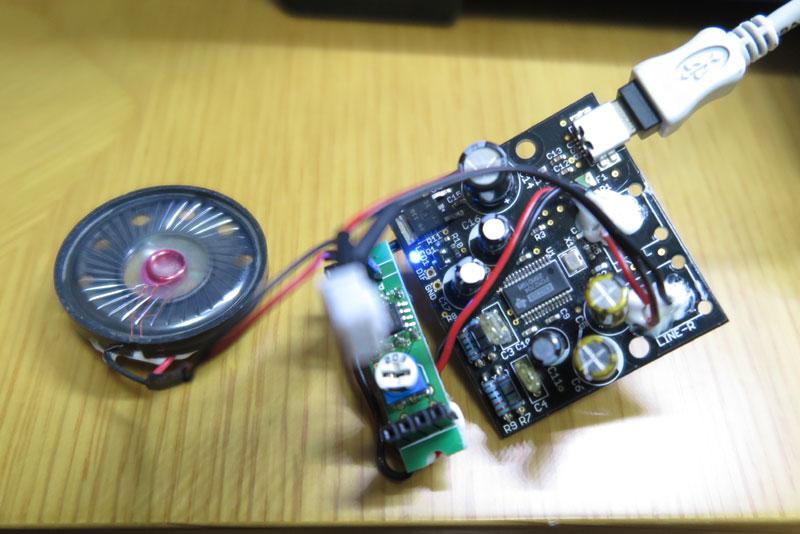

OctoPrintはラズベリーパイであり、動いているOSはraspbian(Jessie)だ。手元にはUSB-DACがあるので、 これを繋いで音を出す様にしてみる。

USB-DACは秋月電子のAKI.DAC-U2704。 USB接続だが、USBコネクタがMicroUSBではなくMiniUSBとなかなか厄介なシロモノ。いまどきは見なくなったMiniUSBコネクタなので、 ケーブルを探すのが大変。100均でも今は売ってない。

これに小型アンプと100均のスピーカーを繋いで、 単体で音が出るようにした。

USB-DAC接続

まずはUSBを繋いで、認識状況の確認。

$ lsusb Bus 001 Device 006: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port Bus 001 Device 007: ID 08bb:2704 Texas Instruments Audio Codec #これっぽい Bus 001 Device 004: ID 0411:0261 BUFFALO INC. (formerly MelCo., Inc.) Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

2番めに「Texas Instruments Audio Codec」として認識されている。問題なさそうだ。

次にサウンドカードとしての認識確認。

$ cat /proc/asound/cards

0 [ALSA ]: bcm2835 - bcm2835 ALSA

bcm2835 ALSA

1 [Camera ]: USB-Audio - BUFFALO BSW20KM15 USB Camera

Novatek BUFFALO BSW20KM15 USB Camera at usb-3f980000.usb-1.3, high speed

2 [DAC ]: USB-Audio - USB Audio DAC

Burr-Brown from TI USB Audio DAC at usb-3f980000.usb-1.4, full speedなるほど2番めにはWebカメラが認識されており、3番めとして「TI USB Audio DAC」として認識されている。

次に優先順位の確認

$ cat /proc/asound/modules 0 snd_bcm2835 1 snd_usb_audio 2 snd_usb_audio

まだ何もしてないので、内蔵音源のbcm2835が優先となっている。USB-DACは3番めと思われる。

では、ここから、USB-DACの優先順位を上げていく。 「/usr/share/alsa/alsa.conf」の編集。 ディレクトリを移動して

cd /usr/share/alsa

まずは元のファイルをバックアップ。

sudo cp -p alsa.conf alsa.conf_org

その後、内容編集

sudo nano alsa.conf

最初のページの以下の箇所をコメントアウト。

~

# pre-load the configuration files

@hooks [

{

func load

files [

{

@func concat

strings [

{ @func datadir }

"/alsa.conf.d/"

]

}

"/etc /asound.conf"

# "~/.asoundrc"

]

errors false

}

]

~次に2ページくらい下のページの以下の箇所を「0」から「2」に修正。

~ defaults.ctl.card 2 defaults.pcm.card 2 ~

これでalsa.confの修正は完了。ctrl+oとctrl+xでnanoを終了する。

では、一旦このままリブートを行う。

sudo reboot

再起動後、音を出してみる。ちゃんとUSB-DAC経由のスピーカから音が出ればOK。

aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav

alsaの設定は不明点多く、うまくいかないときは何が悪いかわからないので、諦める他無い。 今回はうまく音が出てくれた。よかった。

OpenJTalk設定

音が出るようになったので、音声合成が出来るようにOpenJTalkを入れる。 まずはapt-getでインストール実施。

sudo apt-get install -y open-jtalk open-jtalk-mecab-naist-jdic hts-voice-nitech-jp-atr503-m001 libhtsengine1

終了したら、喋らせるスクリプトを準備。

nano jtalk.sh

#!/bin/bash

HV=/usr/share/hts-voice/nitech-jp-atr503-m001/nitech_jp_atr503_m001.htsvoice

tempfile=`tempfile`

option="-m $HV \

-s 16000 \

-p 100 \

-a 0.03 \

-u 0.0 \

-jm 1.0 \

-jf 1.0 \

-x /var/lib/mecab/dic/open-jtalk/naist-jdic \

-ow $tempfile"

if [ -z "$1" ] ; then

open_jtalk $option

else

if [ -f "$1" ] ; then

open_jtalk $option $1

else

echo "$1" | open_jtalk $option

fi

fi

aplay -q $tempfile

rm $tempfile作成したら保存して実行してみよう。

echo “只今の時刻は、`date +%k`時`date +%-M`分です” | sudo sh ./jtalk.sh

うまく男の声で今の時刻を喋ってくれた。 若干音量小さめなので、少し大きくしておこう。

sudo alsamixer

ゲイン-8くらいが、妥当なところだろうか。

では、もう少しいい声にするために、音声データをダウンロードする。

wget http://sourceforge.net/projects/mmdagent/files/MMDAgent_Example/MMDAgent_Example-1.4/MMDAgent_Example-1.4.zip

ファイルがダウンロードできたら、解凍。

unzip MMDAgent_Example-1.4.zip

その後、ボイスデータの場所にコピーしてやる。

sudo cp -R MMDAgent_Example-1.4/Voice/* /usr/share/hts-voice/

これで、MMDAgentの声色が使用できる。

では、新しい声色を使用するためにスクリプトを修正しよう。(2行目を修正)

#!/bin/bash

HV=/usr/share/hts-voice/mei/mei_happy.htsvoice

tempfile=`tempfile`

option="-m $HV \

-s 16000 \

-p 100 \

-a 0.03 \

-u 0.0 \

-jm 1.0 \

-jf 1.0 \

-x /var/lib/mecab/dic/open-jtalk/naist-jdic \

-ow $tempfile"

if [ -z "$1" ] ; then

open_jtalk $option

else

if [ -f "$1" ] ; then

open_jtalk $option $1

else

echo "$1" | open_jtalk $option

fi

fi

aplay -q $tempfile

rm $tempfile作成したら保存して実行してみよう。

echo “只今の時刻は、`date +%k`時`date +%-M`分です” | sudo sh ./jtalk.sh

声色が変わったのが確認できた。

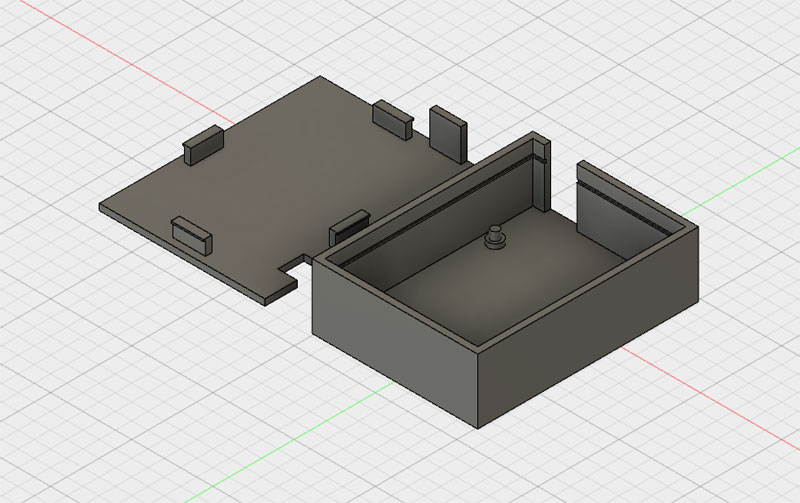

ケース準備

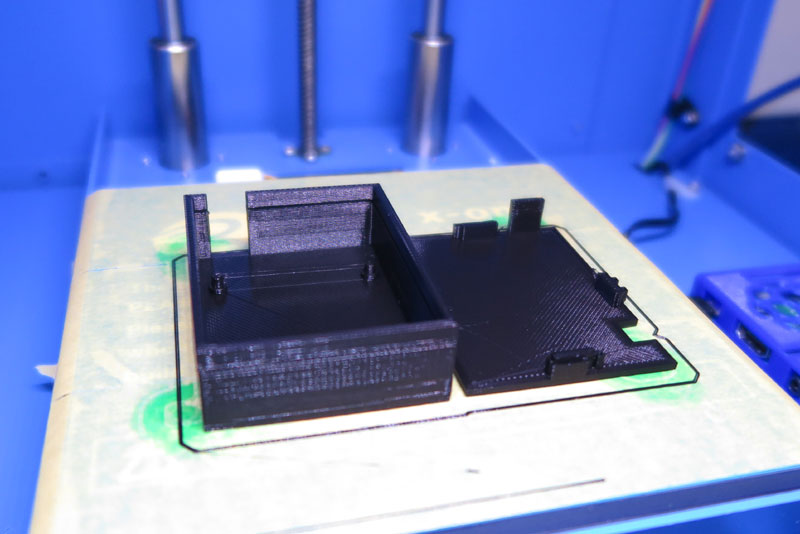

USB-DACとアンプのケースを準備する。 Fusion360でなんとなく作成。USB-DACにはネジ止め穴が開いているので、そこだけ計測して位置合わせを実施。 あとは適当な箱にした。高さも適当だったけど、コンデンサの背が高くてギリギリだった。

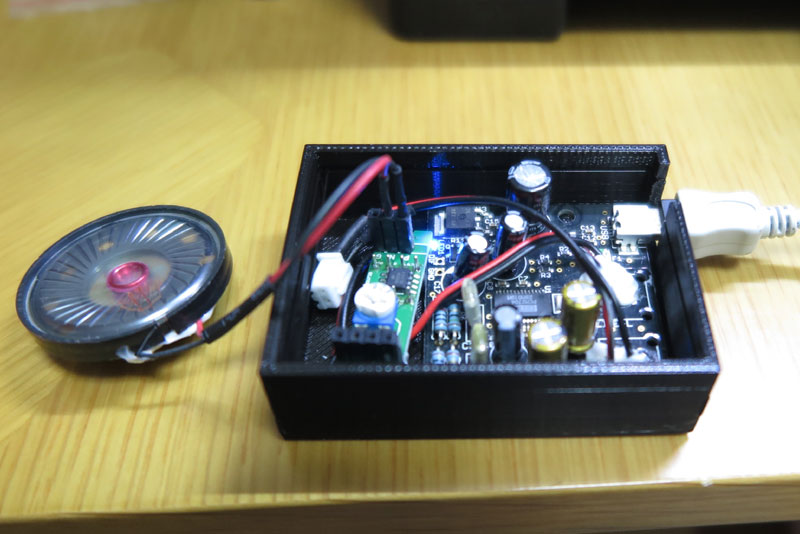

これを印刷して作成。ケースとフタが準備できた。

できあがったらUSB-DACとアンプをケースにしまう。USB-DACはネジ穴だけ合わせて差し込み棒を用意したけど、 それ以外の固定具はないので、不安定。アンプ側は全くなにもないので、もっと不安定。 でも動かすものじゃないからフタして隠せばなんとかなるか。

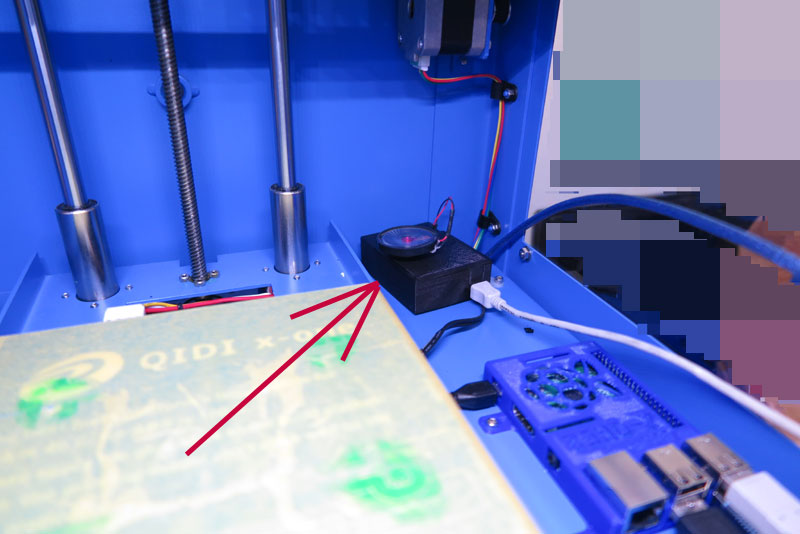

USBを繋いだスピーカーキットをX-ONE2の中の奥の方に配置。プリンタヘッドのじゃまにならない位置なので、問題ないはず。 ここで何か喋らせるようにしよう。 しかし、スピーカ丸出しは何とかしなくちゃだな。

しゃべり

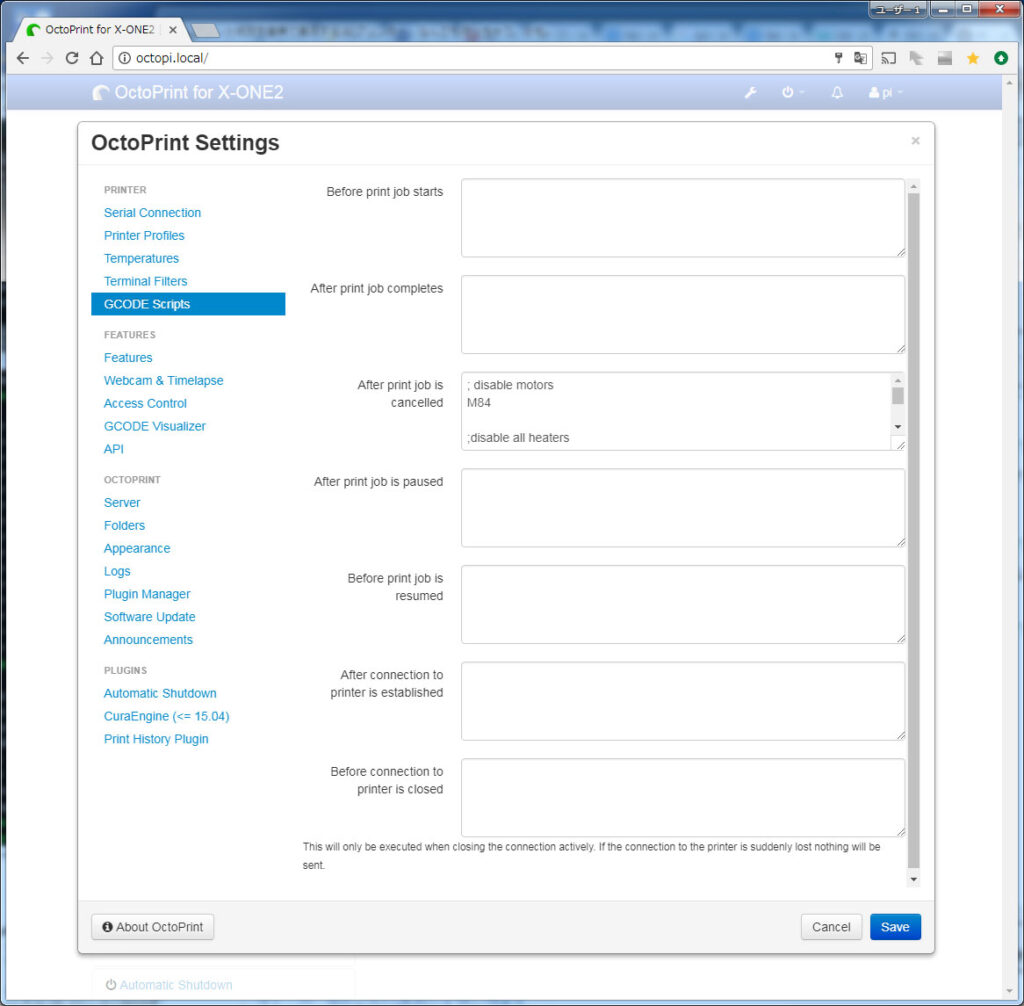

では、OctoPrintからのイベントで喋ってもらおう。 OctoPrintoのイベントと言えば、設定の中に何かあったはず。画面のスパナマークをクリックしてみると、 「GCODE Scripts」にイベントごとの設定エリアがあった。でもこれGcode飛ばすやつだな。 GCodeではしゃべってくれず、シェルコマンドを飛ばしてくれないと、何も出来ない。違ったようだ。

もう少し調べてみると、OctoPrintのGithubのWikiに答えがあった。

OctoPrintの設定ファイルであるconfig.yamlファイルをカスタマイズすると、色々と出来る様子。 少し以下を参考に試してみよう。

記事だと音声合成にAquesTalkを使用しているが、こちらはOpenjTalk。まあ似たようなもんだから問題ないだろう。

まずは、config.yamlの編集

cd ~/.octoprint

うまく移動できたら、ファイルが有るか見てみる。

$ ls -al

合計 60

drwxr-xr-x 13 pi pi 4096 11月 16 23:27 .

drwxr-xr-x 9 pi pi 4096 11月 19 12:39 ..

-rw-r--r-- 1 pi pi 1562 11月 16 23:27 config.yaml

drwxr-xr-x 6 pi pi 4096 11月 19 09:02 data

drwxr-xr-x 4 pi pi 4096 11月 18 23:49 generated

drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 11月 15 22:30 logs

drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 6月 21 18:49 plugins

drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 10月 29 10:47 printerProfiles

drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 6月 21 18:49 scripts

drwxr-xr-x 3 pi pi 4096 9月 27 20:49 slicingProfiles

drwxr-xr-x 3 pi pi 4096 11月 19 11:16 timelapse

drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 6月 21 18:49 translations

drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 11月 19 11:16 uploads

-rw------- 1 pi pi 218 9月 27 20:50 users.yaml

drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 9月 27 20:43 watched

問題なく存在していた。まあ当たり前か。では、編集をする前にバックアップしておこう。

cp -p config.yaml config_org.yaml

では編集開始。

nano config.yaml

編集としては最終行に移動して、内容を書き加える。何を記述すればよいかは、こちらのドキュメントが良さそうだ。

Events@OctoPrint’s documentation

では、まずは簡単そうなのを作成してみる。 基本的にはイベントを拾って何かを行うこととなる。簡単に起こせそうなイベントとして、接続イベントを拾って喋ってみよう。 では、config.yamlの最後に以下を書き加えてみる。

events:

enabled: True

subscriptions:

- event: Connected

command: echo "こんにちは。`date +%k`時`date +%-M`分、3Dプリンタに接続しました" | sudo sh ~/jtalk.sh

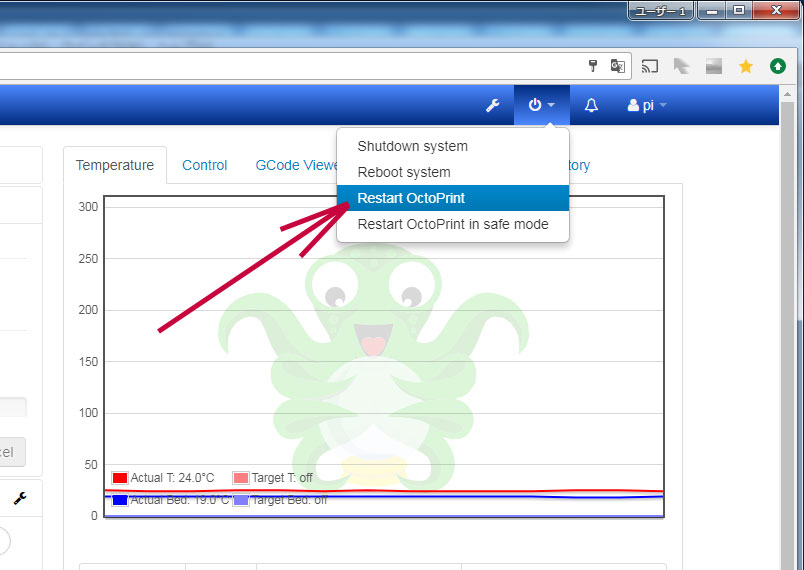

type: systemこれで、一度OctoPrintを再起動させる。再起動はweb画面の電源マークを押すと出てくる「Restart OctoPrint」を実行してやれば、 OctoPrintのアプリだけ再起動がかかる。1分程度で再接続可能になる。

接続イベントでしゃべりを入れたので、再起動後自動接続時でもしゃべってくれた。いい感じに動作した。

拾えるイベントはかなり多岐にわたる。いろんなことができそうだ。 必要そうなイベントを拾い出して、しゃべらせてみよう。

events:

enabled: True

subscriptions:

- event: Startup

command: echo "こんにちは。`date +%k`時`date +%-M`分、3Dプリンタを起動しました。" | sudo sh ~/jtalk.sh

type: system

- event: Shutdown

command: echo "シャットダウンします。さようなら" | sudo sh ~/jtalk.sh

type: system

- event: PrintStarted

command: echo "3Dプリンタの印刷を開始します。" | sudo sh ~/jtalk.sh

type: system

- event: PrintFailed

command: echo "3Dプリンタの印刷に失敗しました。" | sudo sh ~/jtalk.sh

type: system

- event: PrintDone

command: echo "3Dプリンタの印刷が終了しました。" | sudo sh ~/jtalk.sh

type: system

- event: PrintCancelled

command: echo "3Dプリンタの印刷を中止しました。" | sudo sh ~/jtalk.sh

type: systemとりあえずこんなところだろうか。

wikiを見ていると、Payloadというパラメータが有り、どうやらこれが動的な情報が入っている変数の様子。 サンプルを探してみると、{}で囲んだら使えそうな雰囲気。 印刷終了時に、印刷時間でもしゃべらせてみよう。

印刷時間は

time: the time needed for the print, in seconds (float)

といった形で返ってくるらしく、小数点有りの秒数。これをそのまま説明されてもわかりづらいので、 やはり○時間○分○秒という形に直したい。しかしシェルで1行では書けそうにないので、 ちょっとC言語を借りよう。

#include <stdio.h>

int main(int argc, char **argv) {

int in;

int h,m,s;

if (argc > 1) {

in = atoi(argv[1]);

} else {

in = 0;

}

h = in / 3600;

in %= 3600;

m = in / 60;

in %= 60;

s = in;

if (h > 0)

printf("%d時間%d分%d秒",h,m,s);

else if (m > 0)

printf("%d分%d秒",m,s);

else

printf("%d秒",s);

}秒を時間に直すコードを作成。 ではこれをOctoPrintのスクリプトに利用してみよう。 印刷終了イベントを下記のように書き直す。

- event: PrintDone

command: echo "3Dプリンタの印刷が終了しました。印刷時間は `~/.octoprint/sec2time {time}`です。" | sudo sh ~/jtalk.sh

type: systemこれで、印刷終了時に経過時間も一緒に教えてくれるようになった。

お知らせ

OctoPrintのwikiのCookbookを見ると、スクリプトのサンプルがある。 この中には、メールを飛ばしたりするものがあり、なるほど便利そう。

Cookbook: Useful Eventhooks@OctoPrint

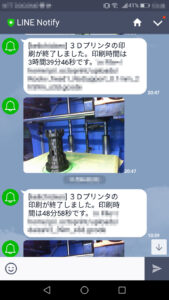

確かに、長い印刷を仕掛けて終了をメールで知らせてくれると、便利かも。 そして、どうせならお知らせはLINEで飛ばそう。

ということで、終了時にLINEを飛ばす。LINEだとメッセージに加えて絵も飛ばせるので、 終了時のスナップショットも送るようにしてみよう。(要LINE Notify)

jtalk.shも.octoprint下に移動し、config.yamlは以下のように修正。

events:

enabled: True

subscriptions:

- event: Startup

command: echo "こんにちは。`date +%k`時`date +%-M`分、3Dプリンタを起動しました。" | sudo sh ~/.octoprint/jtalk.sh

type: system

- event: Shutdown

command: echo "シャットダウンします。さようなら" | sudo sh ~/.octoprint/jtalk.sh

type: system

- event: PrintStarted

command: echo "3Dプリンタの印刷を開始します。" | sudo sh ~/.octoprint/jtalk.sh

type: system

- event: PrintFailed

command: echo "3Dプリンタの印刷に失敗しました。" | sudo sh ~/.octoprint/jtalk.sh

type: system

- event: PrintDone

command: sudo sh ~/.octoprint/PrintDone.sh {time} {file}

type: system

- event: PrintCancelled

command: echo "3Dプリンタの印刷を中止しました。" | sudo sh ~/.octoprint/jtalk.sh

type: system

- event: Error

command: echo "エラーが発生しました。エラー内容は {error} です" | sudo sh ~/.octoprint/jtalk.sh

type: systemまた、呼び出されるシェル側は、以下のようにした。

# save picture curl -o /tmp/printDone.jpg "http://localhost:8080/?action=snapshot" # speak message TM=$(/home/pi/.octoprint/sec2time $1) MES="3Dプリンタの印刷が終了しました。印刷時間は$TMです。" sudo sh /home/pi/.octoprint/jtalk.sh $MES # send message curl -X POST -H 'Authorization: Bearer *****'\ -F "message=$MES"\ -F 'imageFile=@/tmp/printDone.jpg'\ https://notify-api.line.me/api/notify

これで印刷終了後にメッセージと終了直後の画像が届く。

なんだか、LINE Notifyは改行ができない。仕様かな?