リトフェイン

Curaのソフトを使ってリトフェインという透かし彫りを作成することが出来る。単純な見た目は、なんだかよくわからないそれっぽいものなのだが、光に透かしてみることで、 なんだか写真っぽくリアルに見えて不思議だ。

裏から光を当てることで、リトフェインは活きるので、明かり付きのリトフェイン立てを作ろうと思う。 どんなかたちにするか、考えたところ、行灯方式で光源を真ん中において四方にリトフェインを立ててみたいと思う。

これなら、4面のリトフェインと真ん中の光源を作ればできそうだ。

あんどん

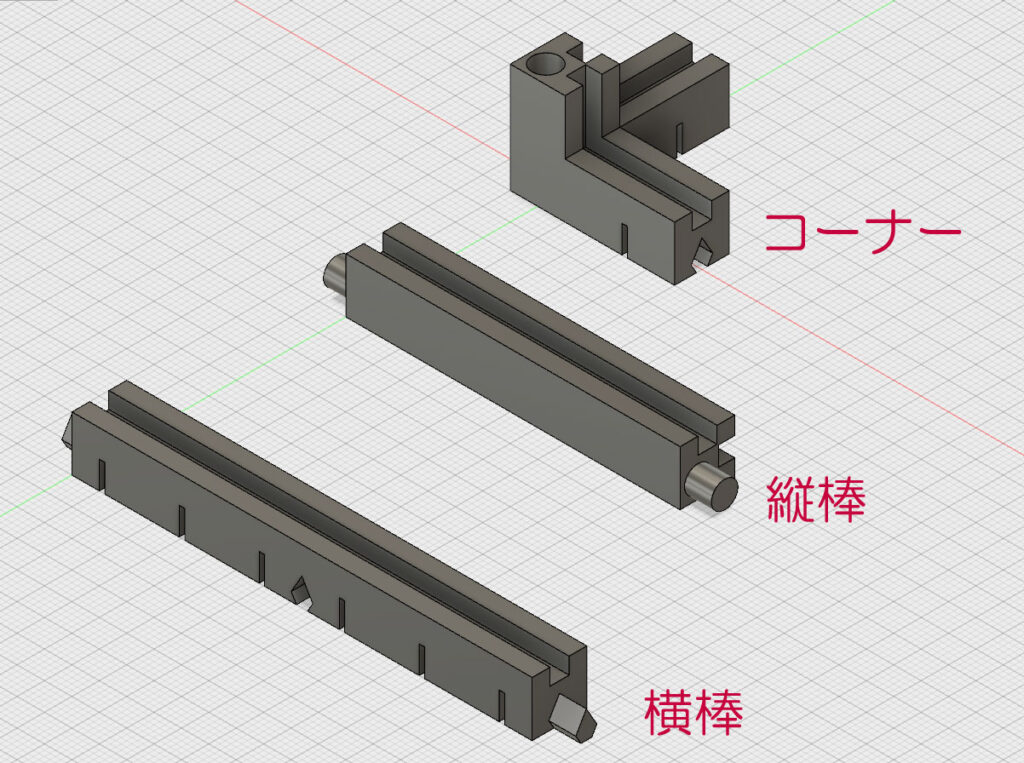

リトフェイン作成はなんとなく確立しているので、作成の問題はない。あんどんは、外枠を作ればなんとかなるはず。 枠をどのように作成するか考える。リトフェイン部分は130mmと印刷サイズいっぱいに使ったサイズなので、 これを囲む枠を印刷できない。では、分割して組み立てて作成する枠を考える。

4隅、縦棒、横棒があればいいはずなので、それぞれ設計してみる。

それぞれにリトフェインの板が入る溝を用意し、組み立てた時の溝の長さがリトフェインの大きさにマッチすればいいはずだ。 板の大きさに合わせて、それぞれの棒の長さを決定して作成。 ちなみに横棒はただの棒だと印刷時に反ってしまい、うまくまっすぐな棒が印刷できないので、収縮軽減のために溝が入っている。 縦棒は2方向にリトフェイン用溝が開いているからか、印刷時の反りは発生しなかった。冬の長物印刷は難しい。

さて、冬の印刷の反りに苦労しながらも、なんとかコーナを8個、縦棒を4本、横棒を8本作成。これを組み立てていく。 印刷のダレなどもあり、穴に刺さらない部分などもあるが、適度にヤスリで調整して、組み立てていく。 殆どは無調整でなんとかなるので、向きに注意しながらパキパキとはめ込んでいけば骨組みは完了。このあとリトフェインを挿し込む。

光源

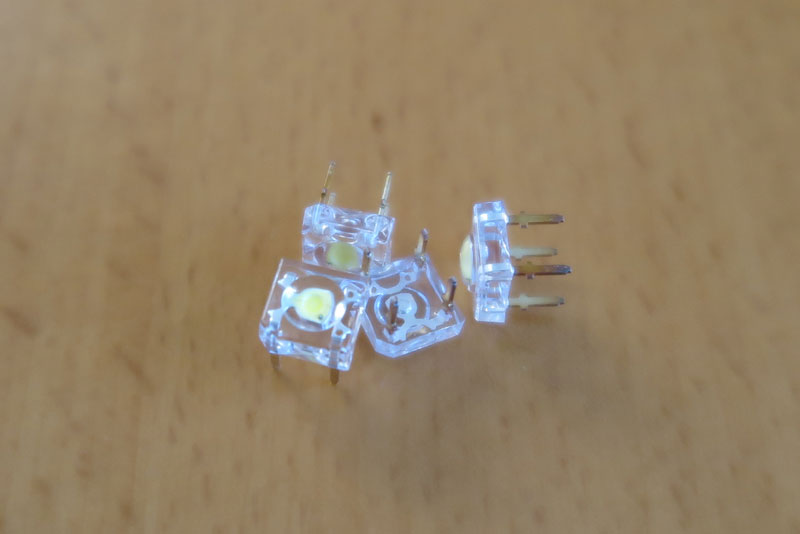

四方の壁としてリトフェインを挿し込むことまでしか考えておらず、それ以外はあまり考えてなかった。 まずは真ん中に光源も置かなきゃなのだが、どうしよう?。 とりあえず光源はLEDを取り付けたタワーを作成することにする。 LEDは光が広がらないので、四方を向いた4つのLEDを取り付けたタワーを作成する。 LEDは明るい方が良いので、白色の四角いやつがあるからこれを使用する。

これを4方向に設置可能なタワーを作成。何か色々考えて作成してみたが、考えがまとまらずとりあえず作成。 LEDと接続する線をどう配線しよう?脳内だけで色々考えるのは限界なので、一旦形にしてから問題点洗い出し作戦に変更。 実際には数回出力して各種変更を行った結果が下図のもの。LEDハメコミサイズとか、調整した結果こうなった。

では、LEDタワー作成開始。まずはLEDの準備。電源はUSBを利用する。今時なら充電のために色んな所にUSBの口があるはず。 なので5Vが入力電圧となる。LEDのVfは白色LEDなので3.5Vくらいありそう。LEDの直列接続は無理そうなので、並列に4つ接続とする。 電流制限抵抗は手元にあった100Ωを使用する。1.5V÷100Ω=15mAとなるので、まあ十分な電流だろう。 LEDのスペック不明なのだが、20mA~30mAが定格なはず。これを4並列なので全体では60mAとなる。 USBとしても余裕なので、どこに繋いでも安全。

LEDと抵抗をはんだ付けして、それを3D出力したタワーに取り付ける。これで4方向に向いたLEDタワーが完成。 さて配線をどうしよう。

スイッチ

LED点灯装置を作成するとして、やはりスイッチは必要だろう。USBへの差し込み有無で電源on/offでも良いのだが、 やはりちゃんとスイッチが装備されていたほうが良いだろう。ということで、手持ちのスイッチを探すと良いロッカースイッチがあった。

LED付きのため、接点は3つある。しかし配線が不明。どうなってるんだろう?テスターを当てて色々試してみる。 3つの接点にそれぞれ「+」、「A」、「T」(Tはアースのマーク)がある。 雰囲気としては「+」、「A」がスイッチとなっており、「A」、「T」間に照光LEDがつながっている様子。 そしてこのLEDは抵抗内蔵っぽい。 一応ネットで情報を調べてみる。型式名などがないので、いろいろサーチしてみた結果、 どうやらこいつのようだ。 なるほど、想像通り。だいたい理解できた。それならこんな回路でいいだろう。

あとはこれをどのように取り付けるかだ。側面はリトフェインで埋まっているので、上面か下面となるが、スイッチなので上面一択。 そういえば上面てどうするんだっけ?

あたりを見回したところ、100均のMDFの板があった。これで行こう。

MDF板を天面サイズに合わせてカットし、天面を用意。同じサイズで底面も作っておく。 天面側にはスイッチを入れる穴を開ける。スイッチはφ20mmの穴が必要。手持ちのドリルでは6mmが最大だったので、 いったん6mmで下穴を開けたら、後はひたすらリーマで穴を広げる。6mmから20mmへの拡大は、なかなか骨の折れる作業だが、 MDF材は柔らかいので、なんとかなるレベル。木くずまみれになりながら、穴あけ完成。 回り止め部分をヤスリですこし調整しておけば、完了だ。

組み立て

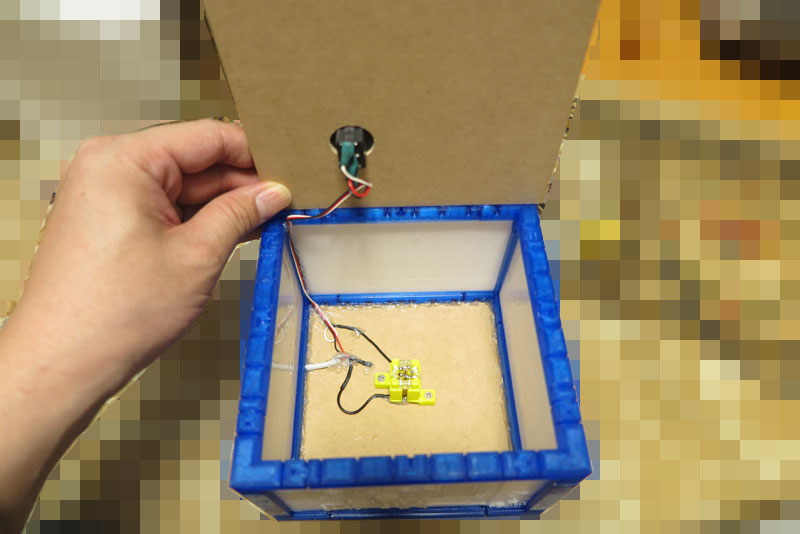

では、全体組み立て開始。まずは上面と下面を作成。上面にはスイッチを埋め込み、下面にはLEDを取り付ける。 これを配線して接続。電源用にUSBの不要なコードをぶった切り、赤と黒の電源ラインだけ引っ張ってきて、電源を確保。 とりあえず接続試験。スイッチ入れたら点灯してくれれば完了。結構明るく光ったので、光源としては良さそうだ。

側面にリトフェインを差し込んだら、天面と底面を貼り付け。ここの取り付けは組み立てのしくみを何も用意していないので、 板をそのまま貼り付ける。電線部分含めてホットボンドで固定した。 くっつけたら開け直すことができないので、内部の配線はしっかりと。そして配線が影になるといけないので、しっかり隅に固定させておく。

天面は木工ボンドを使用する。木工ボンドは乾くと透明になるので便利。だいたいのものはくっつくはずなので、これでしっかり貼り付ける。 とりあえずこれで完成。少々角が尖っていて、変な持ち方すると痛かったりするが、まあ飾っておくものだから少々は大丈夫だろう。

1日置いて、天面の木工ボンドが乾いたら完成だ。この状態でしっかりスイッチが機能して、内部のLEDが点灯すれば成功。 暗いところで点灯させれば、写真が浮かび上がる。

円筒

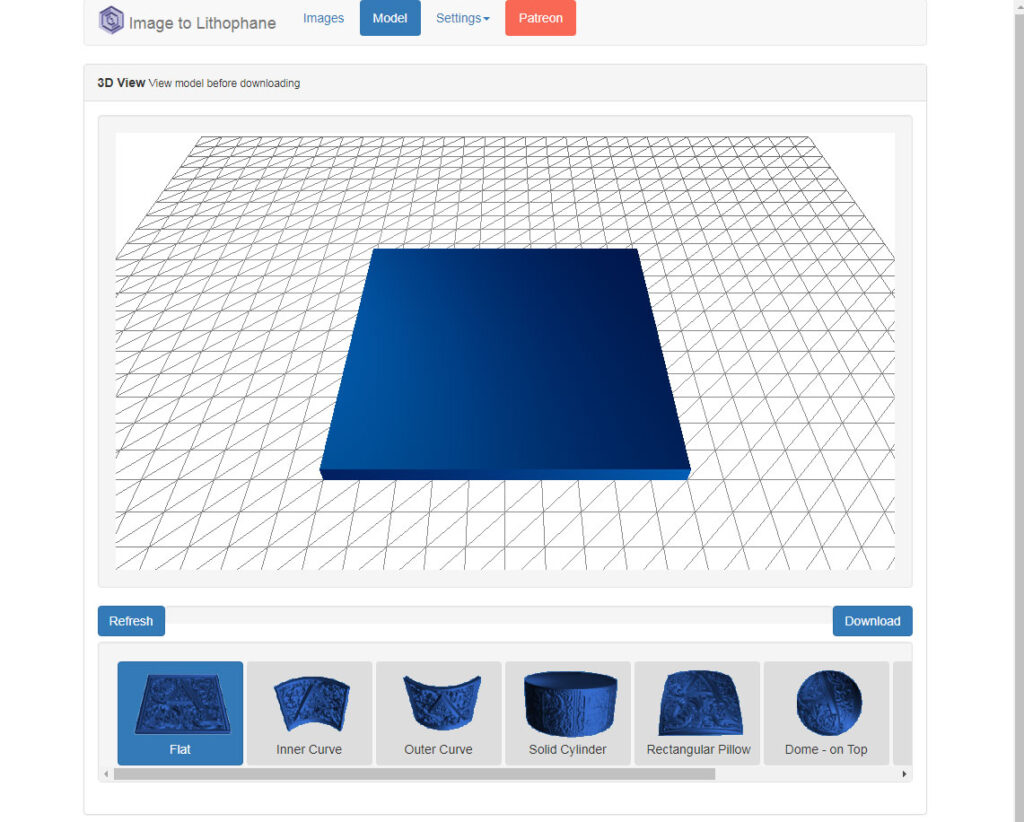

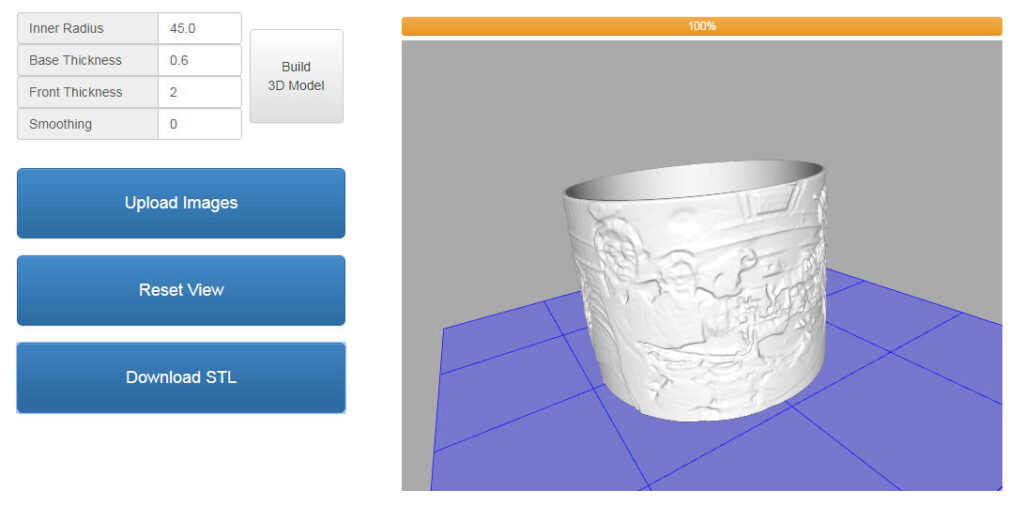

Curaを使用して、リトフェインを作成する事はできるようになった。探してみるとwebでデータを作ってくれるものがあり、 以下は、イメージデータをアップすると、色んな形のリトフェインにしてくれる。

通常の板状のものに加え、丸みを帯びた板の外側や内側に作成や、丸い筒状のもの、さらにはハート型なんかもある。 なんだか面白そうだ。

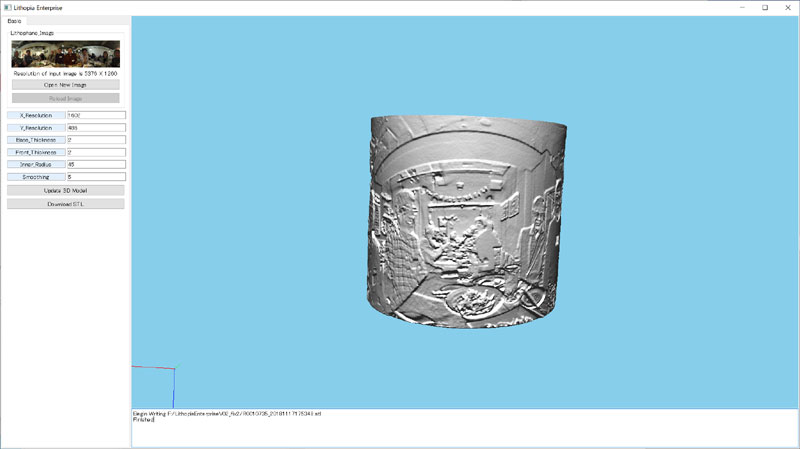

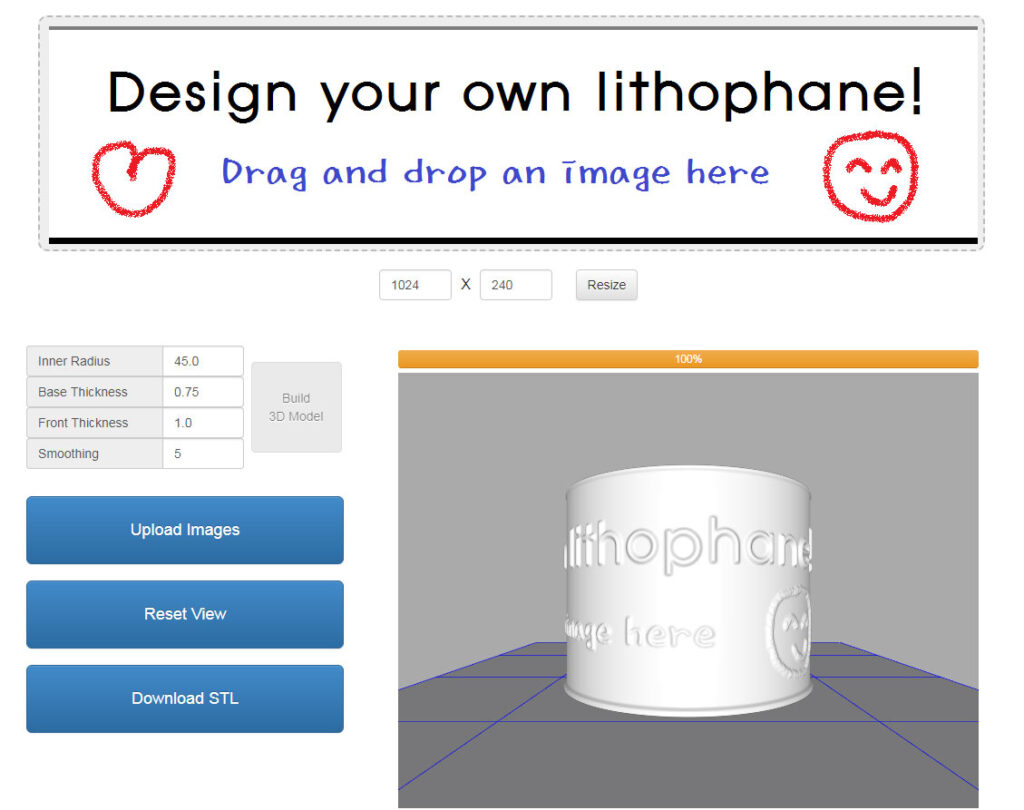

もう一つ見つけたのは、以下。韓国の大学のようだ。筒型のみ作成できるようで、 写真をドラッグ・アンド・ドロップすることで、作れる様子。

1024×240という随分横長なイメージを用意する必要があるが、360°カメラの写真が横長なのでなんとなくいいかも。 ちょっと試してみよう。

360°カメラの写真はjpgにすると5376×2688のサイズ。このままだと縮尺が良くないので、高さを減らして5376×1260にする。 ちょうど360°カメラの上下部分はカメラを持ってる手が写ってたり、上の方は天井が引き伸ばされている部分なので、 これらをカットできてちょうどよい。

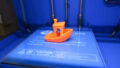

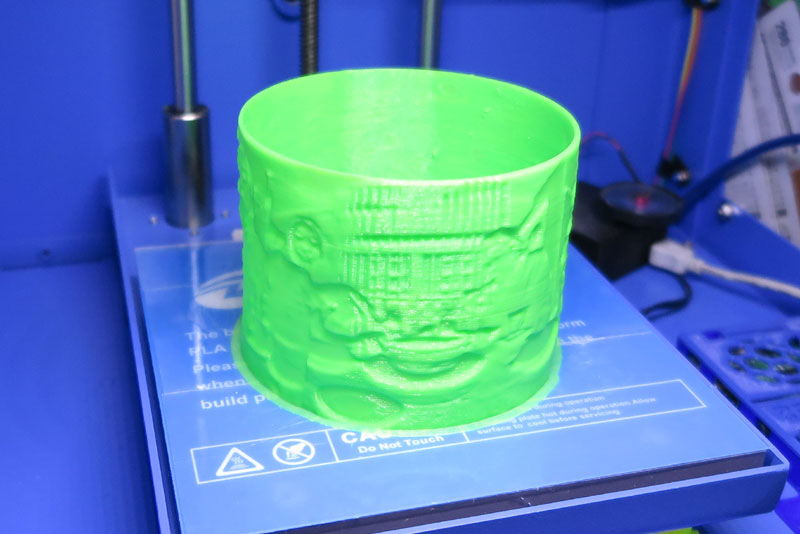

これをHPに食わせてやると、円筒形のリトフェインとなったstlファイルを吐いてくれるので、 3Dプリンタで出力してみる。作成パラメータがいじれるので色々と変えてみるが、あまり変化が見られず、 stlのプレビューも透かしてみないと、いい感じなのかわからず、とりあえず印刷して見るほかなさそう。

とりあえず出来上がったデータを印刷出力してみたのがこちら。やっぱり見た目良くわからない。 いままでの平面に凹凸で印刷するのと違い、今回は凹凸が水平方向に出力。積層としては0.1mmなので細かく出ているかもしれないが、 印刷方向の違いがどのような結果になっているか楽しみ。

外からの光で見ると、あまり良くわからず、元絵と比較して、この部分がここか、などを見る程度なのだが、 真ん中から携帯のライトを使って照らして透かしてみると、ちゃんと分かる感じの絵が見えた。やはり透かしてみると、 なぜかよく分かる。不思議。緑のフィラメントで作成したが特に問題はなくきちんと明暗が別れて、写真っぽくよく分かるものが出来た。

その後。HPにつないでみるとつながらない。なくなったらしい。しかし、 このあたり が作者のようだ。

Webでの公開は終わっているようなのだが、アプリとしての公開があったので拾ってみた。 2015年なのでWindows7/8用なのだが、Windows10で動かしてみたら動いた。これで、円筒形リトフェイン作成が継続してできそうだ。