ロール紙巻取り機

仕事でモバイルプリンタを使う機会があった。レジのレシートのような印刷をするプリンタで、使用する紙は感熱紙だ。 お店のレジのレシートもすべて感熱紙らしく、そういえばほっとくと薄く消えていく。熱を与えると真っ黒になるのかな。 amazonで感熱紙を調べてみると非常に安く、いろんなところで使われているから大量生産でコストが抑えられているのだろう。

そこで、モバイルプリンタの取り換え用にともらった感熱紙をプリンタにセットしようとすると、蓋が閉まらない。 提供者に聞いてみると、その用紙は別のモバイルプリンタ用とのこと。あと3~5mmくらいなのだが、 ロール紙が大きくて蓋が閉まらない。これではプリンタ側で蓋開きが検知されて印刷不能に。 モバイルプリンタは本体を小さくするために用紙エリアの容量も最小限となっている様子。

仕方ない、ロール紙を少し減らそう。とはいえ捨てるのはもったいないので、あとで使用できるように巻き取って、 1ロールから2ロール作成を行う。

ちなみに、使用する紙は58mm幅なのだが、外径40mmで少しだけ駄目だったので、外径38mmがサポートされている紙のようだ。

工作

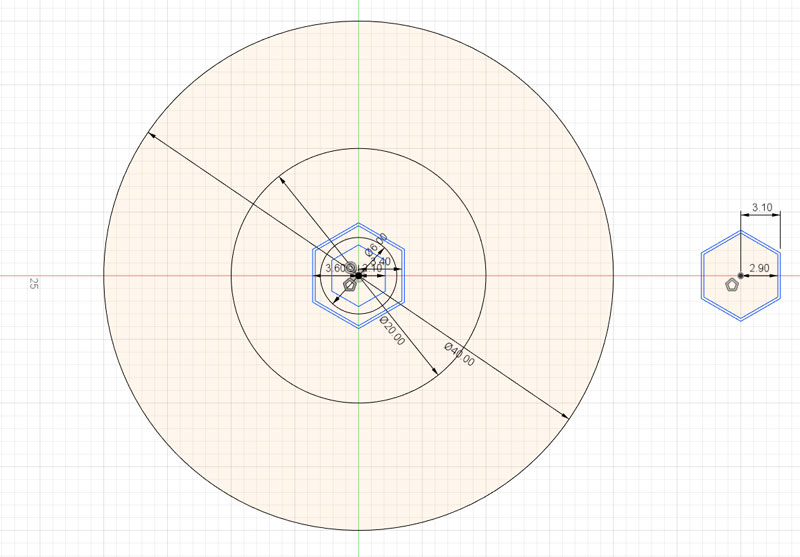

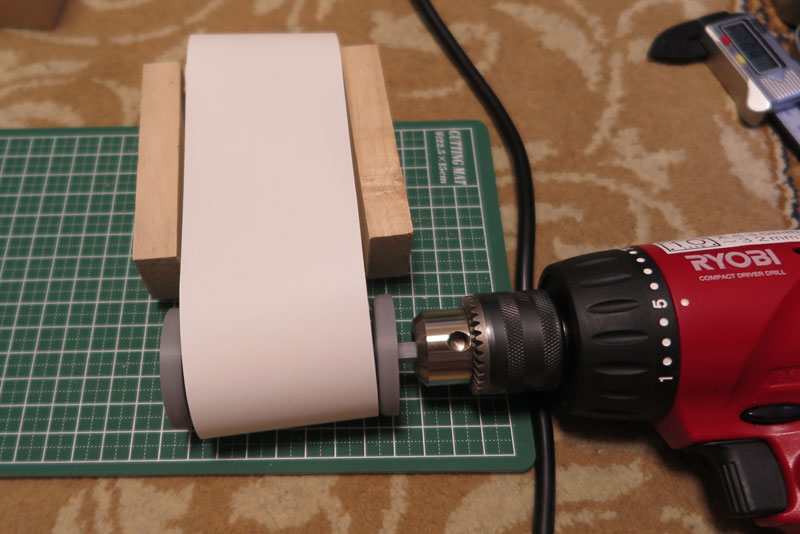

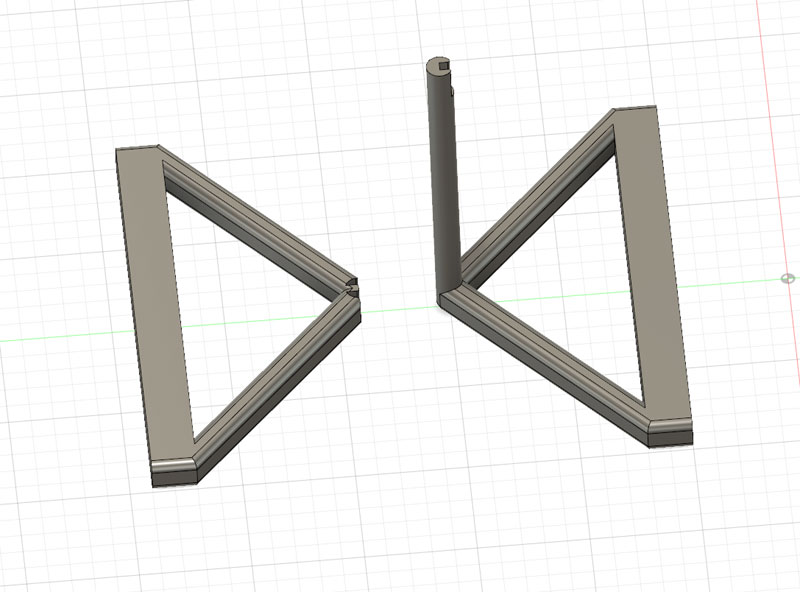

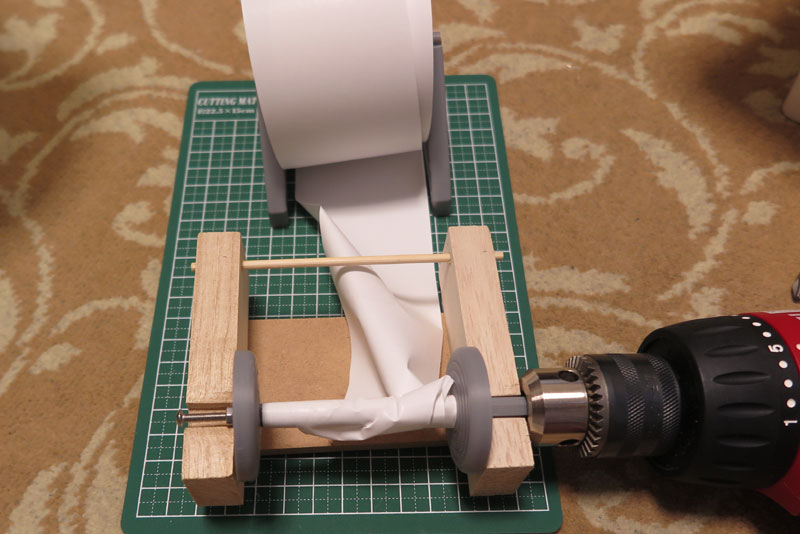

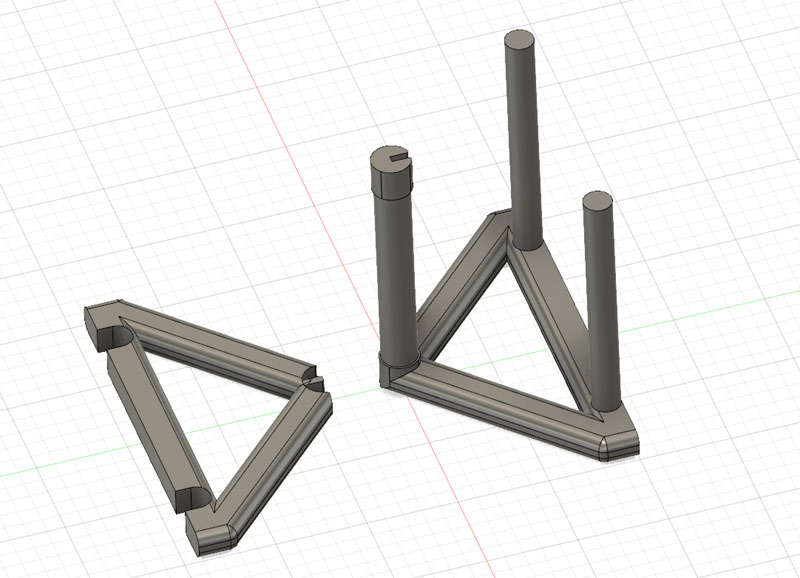

さて、巻取り機を検討。手でくるくる巻き取る糸巻機のようなものを考えてみたが、よく考えると回転といえばドリルがある。 電動ドリルで巻き取れば簡単なのでは?そして無理に複雑な構造のものを3Dプリンタで作る必要もないだろう。 ということで、電動ドリルで巻き取ることとする。電動ドリルの先端にはドリルチャックがあるので、棒があればよいのだが、 六角の棒と用紙ガイドを作ってみる。最初に出来上がりの図。

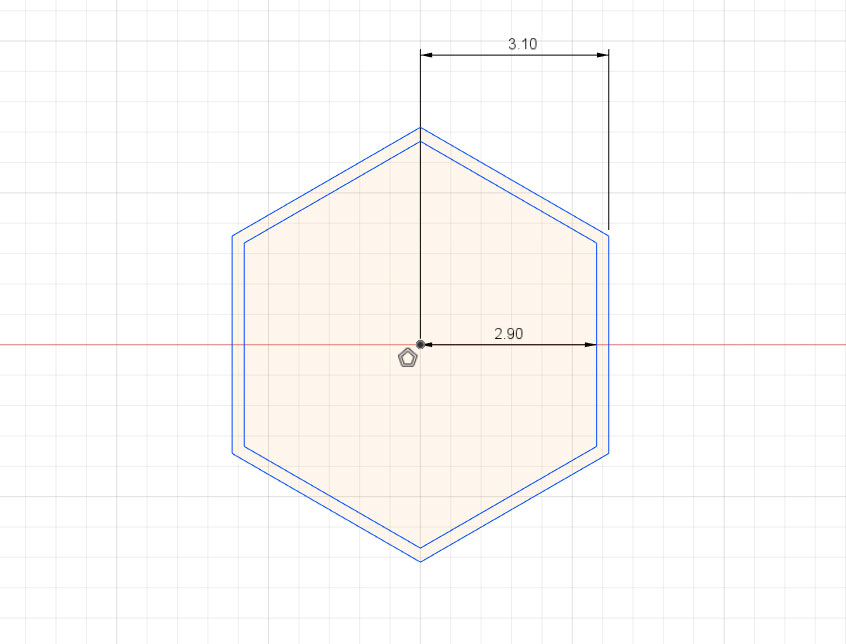

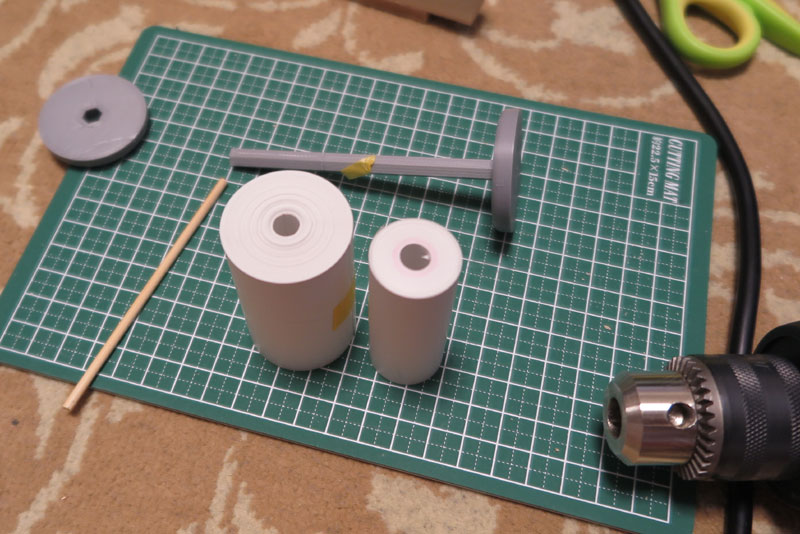

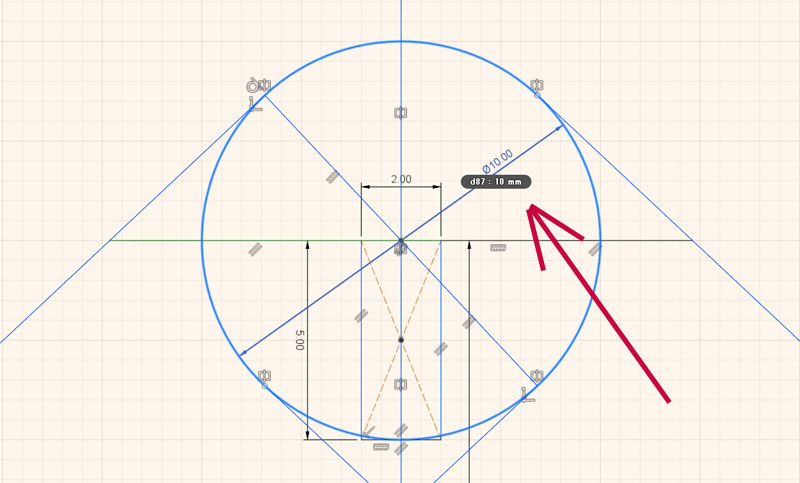

設計はFusion360で行った。六角の棒は、ナット穴作成の時に行った「ポリゴン」できれいな六角形ができるので、 実際のドリル用ドライバを計測して、6.2mmのサイズで作成。

両サイドに用紙ガイドとして、円盤を準備。巻き取りすぎるといけないので、40φで作成し、これを超えるとアウトな大きさに設定。 この円盤より小さいサイズでちょうどよいサイズになるはずだ。

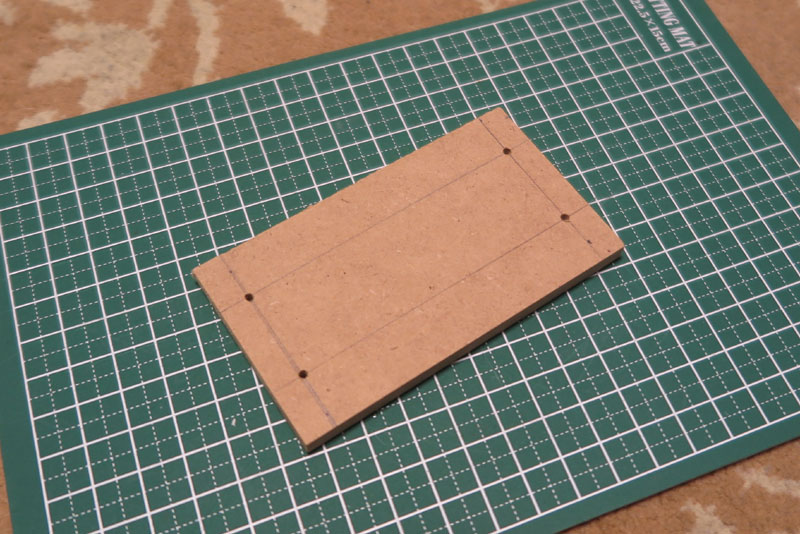

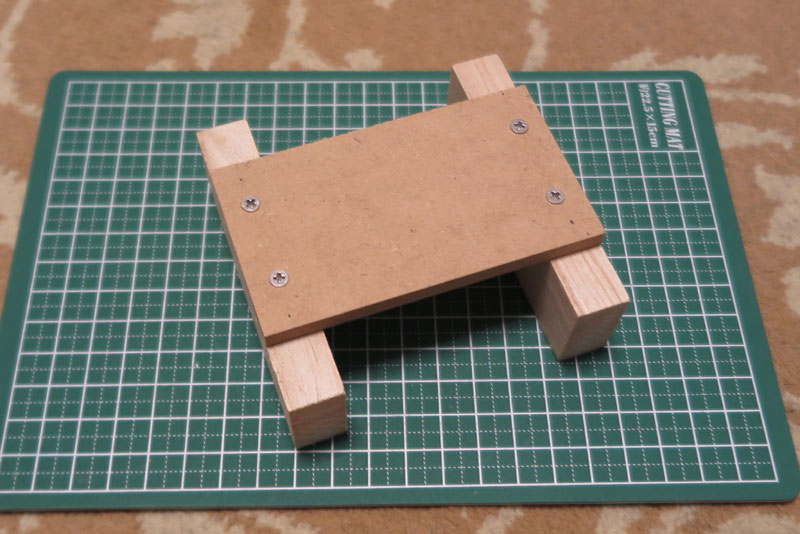

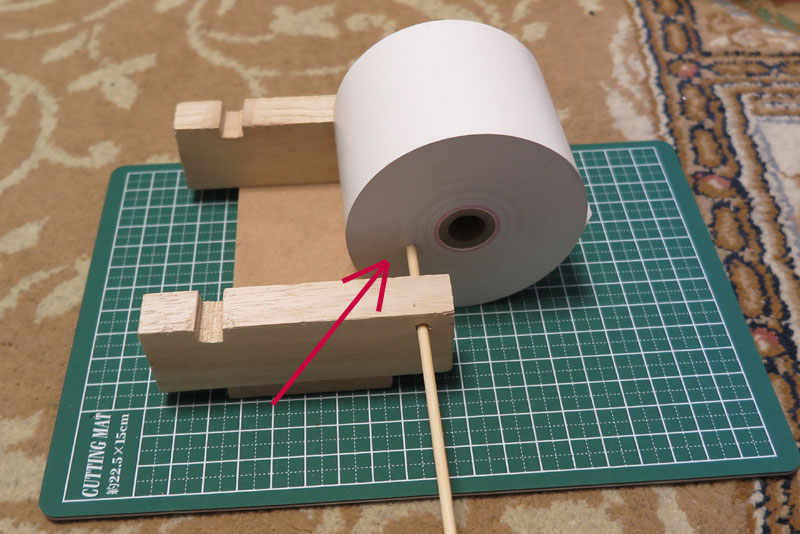

では、もう一つ、元の用紙を固定するホルダーを作成。こちらは3Dプリントは行わず、手持ちの端材を利用。 100均の材木を用意。これを両サイドの支えにする。

その支えを固定するのは、これまた100均のMDF板の何かに使った後の端材。両サイドに穴をあけておく。

これらをねじ止め。そこら辺の端材を組み合わせて作っているので、全体のサイズの統一感はまったく無い。

そして板に穴をあけて、これまた100均の竹ひごを通せば、ロール支えの完成。 一応この位置と高さなら、40mmサイズのロール紙が地面にあたることなく支えることが可能。

ただし、実際に紙をセットしてみると、かなりギリギリなのと、重さで傾きがち。とはいえ、ぎりぎり正立してくれるのと、 ぎりぎりロール紙が地面には当たらない。すべてがぎりぎりの状態で完成した。 急に思い立って計画せずに作ったので、まあこんなものだろう。

巻取り

では、巻取り開始。3Dプリントした巻取り棒を電動ドリルにセット。そして元の用紙を支えにセットして、 巻取り棒側に少し巻いてかみつかせたら、あとは電動ドリルでぐるぐる。一気に巻取り完了。

おおむね巻取りには成功し、調子に乗って半分以上を巻き取ってしまったのだが、やってみると改善点はたくさん見つかった。

- 電動ドリルが固定回転数なので、いきなりMAX回転で大変(安い電ドリなので)

- 紙のテンションを一定に与えないと、ゆるみが出てしまう

- 最初の巻取り棒への紙の固定が大変

- 巻取り側の紙のガイドが片方は固定されておらず、あまりガイドの意味をなしてない

などなど。あと、右手でドリルを持ち、左手はロール紙にテンションを与えたり、流れを補正したり、左足はロール紙支えを押さえて固定、 と手足を駆使して動かす必要があり、なかなかの苦行が強いられる。 もう少し楽に巻き取れるようにしたいなぁ。

発注ミス

作業が必要だったのは1ロールのみ。ある意味作業は成功したのだが、結果にはいろいろと不満が残ってしまう内容となった。 そこで、もう少しいろいろ試してみるため、追加でロール紙を購入して、いろんなチャレンジをしてみることに。 だんだん趣旨が変わってきてしまっている。

感熱紙自体はあまり高いものではなく、1巻100円~200円といったところで購入できそうだ。 しかし20巻とか100巻とかでしか売ってなくて、1~2巻売りはなかなか見つからない。 とりあえず5巻売りを見つけたので、通常商品購入のついでに、感熱ロール紙も一緒に購入してみた。

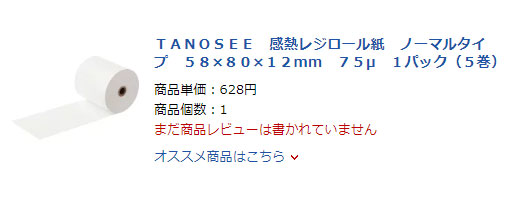

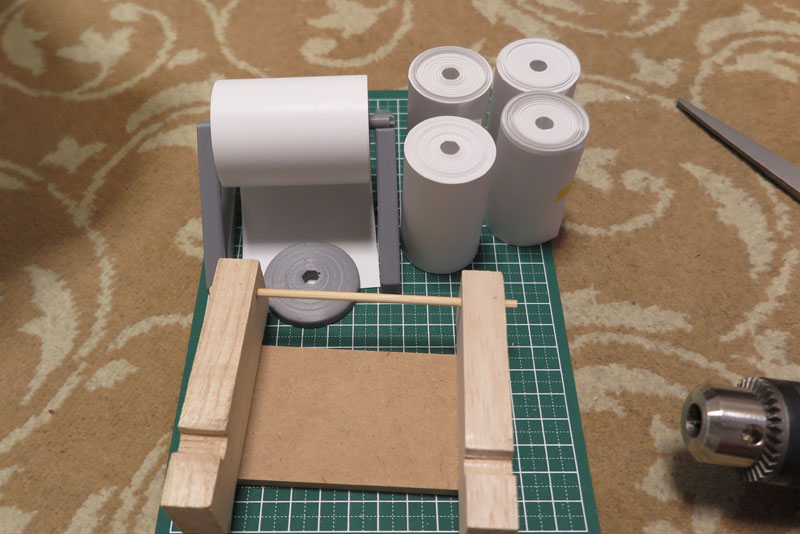

しかし、細かいことを気にせず、58mm幅のみ気にして購入したので、大きな失敗をしていた。 届いた商品を見たら、やけに大きい、いや大きすぎる。

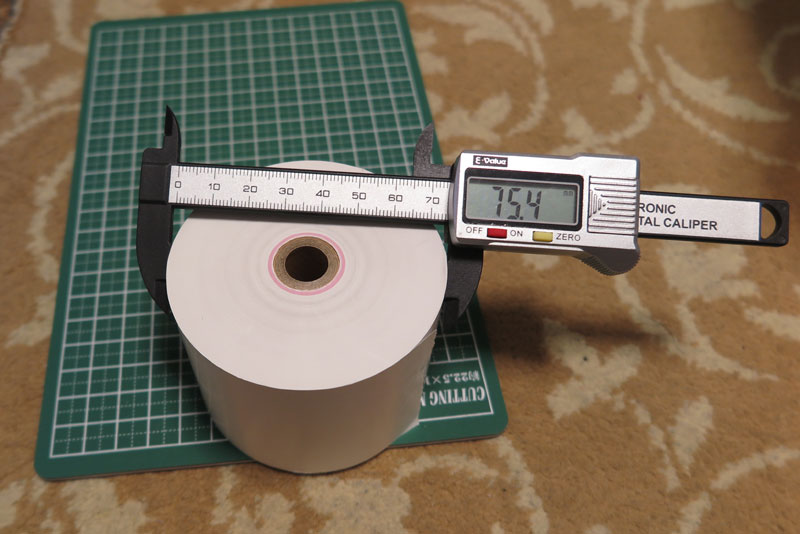

よく商品を見てみると、58x80x12。ロール紙の紙の幅は58mmと問題ないが、 ロールの直径が80mmだった。最終的に欲しいのは38mm弱で、それを作ろうとしているのに、80mmサイズを購入してしまった。 実測値は75mmといろいろと突っ込みたくなるが、仕方ない。あと、コアレス紙がよかったのだが、芯ありで、なかなか太めな芯入り。

まあ、慣れてないものを通販で購入すると、こういった失敗はありがち。仕方ないこれで対応してみよう。 しかし、サイズを大幅に間違えたことで、問題が噴出。当然なのだが、ロール支えが対応不可となった。

改善

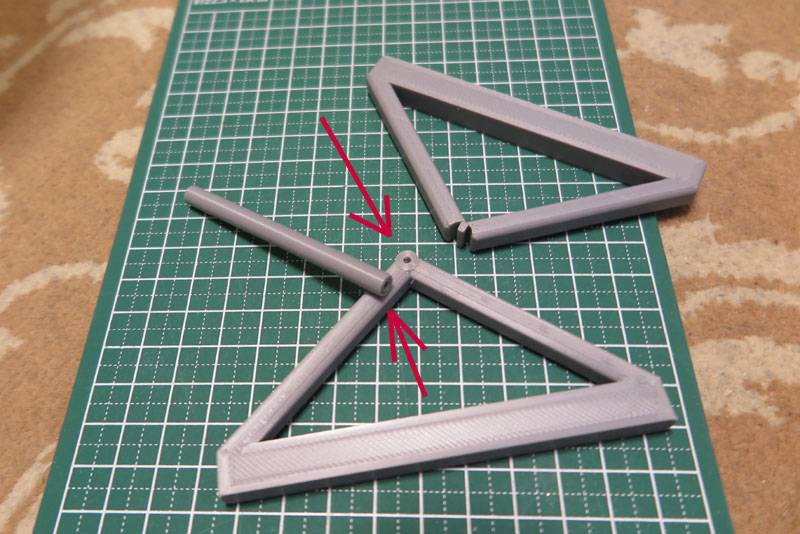

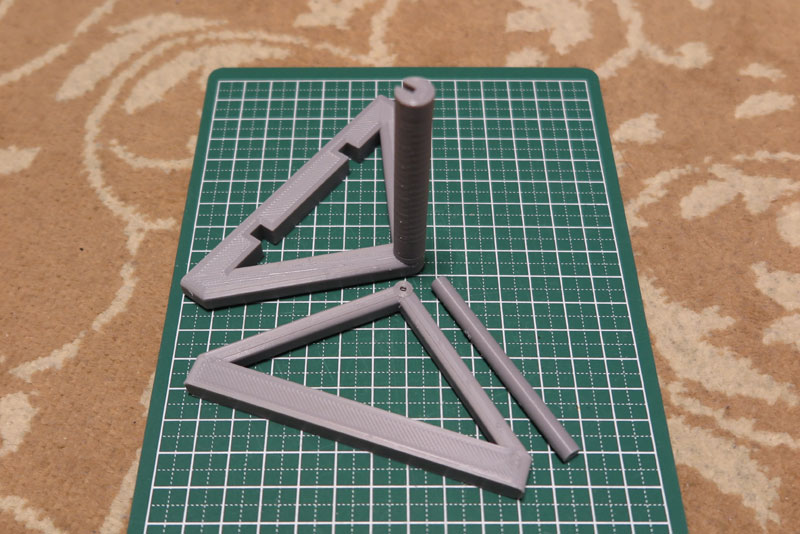

せっかく購入したロール紙。使えないこともないはずなので、80mmサイズでも巻取りができるように対応してみよう。 まずはロール紙支えの準備。身近に良い端材が見つからなかったので、3Dで設計することに。

80mmサイズのロール紙を支えるのだが、あまり高くすると不安定になるので、50mmほどの高さ位置に支柱を用意。 それを両側で支える構造とする。ロール紙入れ替えが必要なので、片方は足が取り外せるようにしておく。 はめ込み構造は難しそうなので、簡単に引っかかるだけの構造で準備。きっちりやると、取り付け取り外しで壊れそうなので、 余裕ある作り。悪く言えばスカスカ。

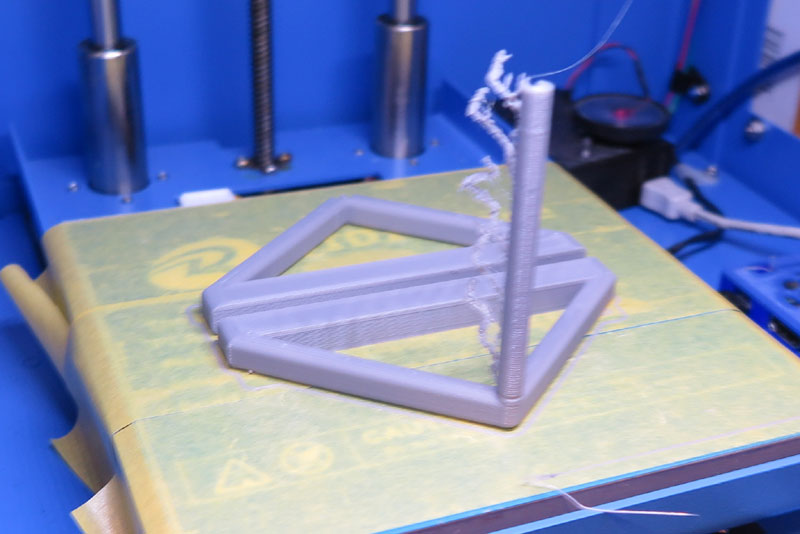

これを3Dプリンタで印刷出力。芯棒の部分が盛大にごみが付着しているが、簡単に取れるので問題なし。 なんとなく完成。

実際にロール紙を通してみると、ちゃんと地面からは浮いており、それなりにいい感じ。 支え同士の固定が不安定だが、ロール紙の重みでうまく固定された。しかしロール紙が減っていくと危ないかも。

では、巻取りにチャレンジ。巻取り側の棒に紙の先端を巻き付けて、ドリルにセットしたら、レバーをオン。 するといきなりの失敗。ちょっと紙が歪んでいて、ぐじゃぐじゃに。ドリルの回転は速いので、少しのミスで大変なことに。 ちょっと油断があったかも。

気を取り直して、今度は慎重にセットアップ。くしゃくしゃになった部分は切り捨てて、新たに紙をセット。 スタートから巻き終わりまで慎重に見守りながら、巻取りを実施。手前側に大体いいサイズまで巻き取れたら、終了。

巻取りが終えたら、抜き出し作業。用紙ガイドの片方を外し、紙を抜き取る。きっちりと巻き込まれていると、 芯にしっかりとくっついて抜けないので、内部を少し逆回転させて、中心部にゆるみをつけてやると、 芯棒が外れやすくなる。巻取り作業の取り外しノウハウだ。今後この知識が役に立つことはまずないだろうけど。

順調に巻き取り作業を進めていくことで、うまく巻取り作業ができるようになってきた。 1本の80mmφサイズのロール紙から、現在35mmφ程度のロールを4本取り出しに成功。本体側は現在42mmφ。 しかしこれは芯がしっかり入っているので残りはこれ一本分だろう。 となると、大体80mmφサイズからは、5本取り出せることになる。1ロールが150円程度だとすると、一本30円程度になる。 40mmφサイズのものでも、1本単価は100円以上していた気がするので、太いロールから取り出したほうがお得なようだ。 まあ、この手間を考えれば、だれもやる気にはならないだろうが。

アクシデント

作業にアクシデントはつきものだ。特に自分の作業は隙だらけなのでアクシデントは色々起きる。 今回4本の巻取りを終えた後、少しの油断から、用紙ホルダーが破損。三角の足から垂直に芯棒が伸びているはずが、 根元からポッキリ折れてしまった。なんだかこの部分のつながりは弱く、本当に簡単に折れた。

せっかく80mmサイズ用に作ってみた用紙ホルダーなのだが、ちょっと作りが甘かったようだ。 芯棒は直径6mmで作成していたがこれでは弱いようなので太くする。用紙側の穴は11mm空いているので、φ10mmで作成しよう。 こんな時はFusion360で先ほどの設計図を出して、少しサイズを変更してやる。すると、関係する部分が自動的に変化。 造形物も自動的にサイズ変更される。たまに想定外の動きの場合もあるけど、いい動きの場合はかなり便利だ。

高さのあるものは、印刷時間が長くなりがちだが、これは一式で4時間半。朝のうちに印刷開始すれば、お昼には出来上がった。 以前のものと比べてかなり太い芯棒になり、安心感がある。ロール紙の種類が変わると、適合しないかもしれないが、 この作業はもうすることは無いはずだ。またもし必要なら、サイズ変更して印刷すれば半日あれば出力可能だ。

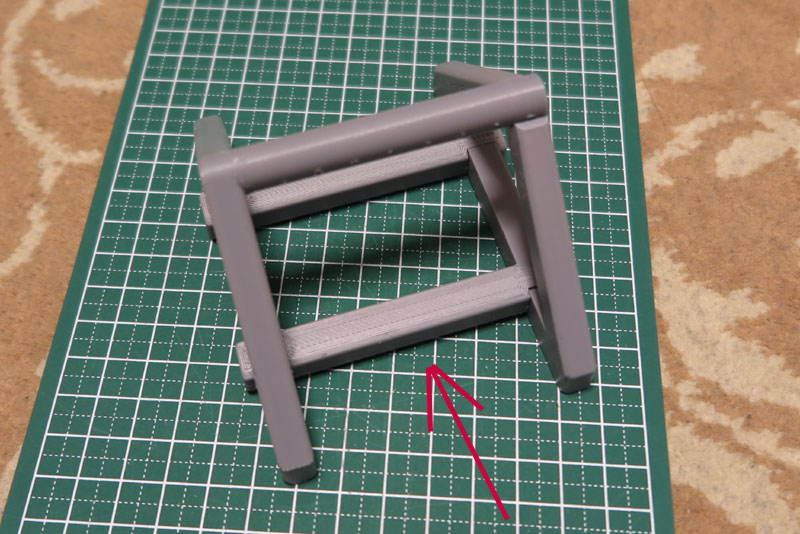

また、ついでに前回の気になる点を改善しようと、両足の支えを作成。それぞれ両側の足の下側には切り欠きを用意。 そこに引っかかる形で、両足の間を固定する棒を作成した。0.2mmの隙間では少しきつかったが、かなりしっかりと固定される。 それぞれの柱部分なども太いので、すべて固定するとかなりのしっかり感がでる。さて、いったいどこに向かってる?

しかし、この補強棒はちょっと失敗。MAXサイズの用紙をセットした状態だと、棒がぎりぎりとなる。 斜めにしてやっと支えと紙の隙間を通せるので、これで回転させながら切りかけに嵌める必要があり、はめ込みもキツ目なのでかなり困難。 片方だけとか、少し紙が減ってからセットするといいかな。いや、棒を細くするのが正解だろうな。

完成

ひとまず芯棒を強くした用紙ホルダで、最後の作業を実施。 38mm(と思う)向けロール紙化作業を完遂する。 最終的に今回の作業では80mmロール紙より38mm未満のロール紙を6本に分割することができた。

出来上がりは見た目にも問題なさそうな状態なので、使っても問題ないだろう。

新作

単発で終わると思われた作業なのだが、意外に用紙が必要となり、もう少し頑張ることに。 となると巻取り機の方もいっそのこと、足も改良しようと、新作を作成。 両脇からは支柱の棒に加え、支えの足も最初から取り付けてみた。 これだけだと危ないので、反対側はの受け側も用意。足部分は穴をあけておいて、スルーさせる想定。 きっちりはめ込むのは難しいから、なんとなくでいいのだ。

印刷も無事成功し、新型ロール紙支えが完成。これを使ってロール紙巻取りを実施していこう。 しかし早速問題発生。左右の足の結合部が、前回と同じ突起サイズとへこみサイズなのだが、なぜかきつくて入らない。 調べてみると、突起部は0.2mm太くなっており、またへこみ部は0.1mm狭くなっている。 前回は若干のスカスカ具合だったのだが、今回は全く入らないレベル。前回との違いといえば、周りのサイズ変更のみ。 これが影響するとは。スライス時に端数処理されてずれが生じたのかな?3Dプリンタの難しさをまた実感。

新型は片側から足が3本生えているので、自立することが判明。反対側の支えは無くても何とかなりそうな気がしてきたので、 このまま使ってみよう。

ロール紙を差し込んでみると、なんだか大丈夫。やっていけそうである。 真ん中だけ少し芯の直径を狭めているので、そこにロール紙がはまり込み、うまく固定できている。 とはいえ1mmなので少し暴れるだけで乗り越えるだろう。

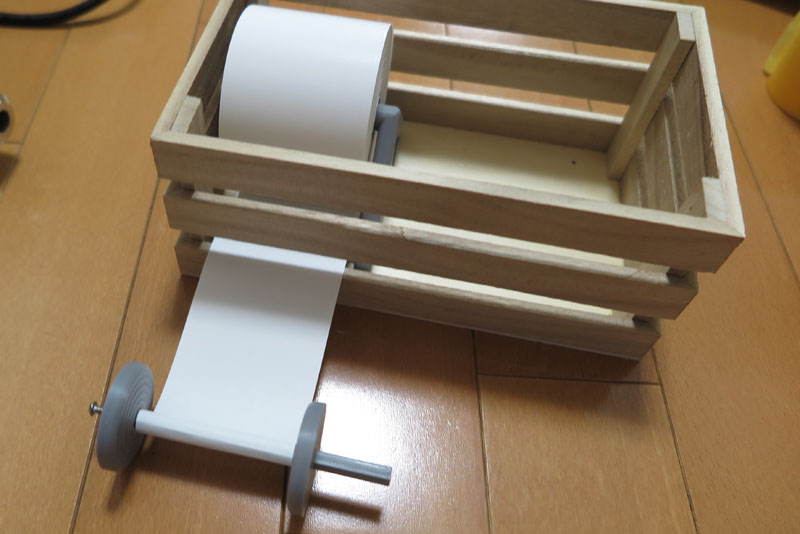

少し触ってみると、ロール紙が支えから飛んで逃げることはなさそうなのだが、紙が支えの無いほうにバラけてしまうことが判明。 やはり何らかの壁が存在していないと、うまくいかないようだ。 あたりを見回すと、100均の木箱を発見。これの内側がちょうど足の幅と一致したので、壁側に寄せて配置。

そして、絶妙な位置にスリットがあり、もはや専用木箱のような紙出し口となった。コレいいかも。

ということで、これを使って巻取り作業を行ってみる。大型ロール紙はまだまだ余っているのだ。

巻取り棒に紙を巻き付けて、巻取り棒をドリルチャックに固定すれば、準備完了。では作業開始だ。

2巻目ともなると、慣れてきていいペースで作成。ロール紙の気持ちになって気持ちよく巻かれるように、 細かいサポートをしながら、うまく巻取りできた。テンションの張り方などのコツも見えてきた。 もう少しうまく巻けば大型1巻から5本取り出しができそう。今回は6本で最後がちょっと残ってしまった。

コツをつかんだので、その次はいい巻き加減。しっかりと巻き取って、1巻きから5本作製で完了。 それぞれの出来上がりもきれいに仕上がり、なかなか会心の出来。今後ほぼ何の役にも立たない技術なのが悔やまれる。

一番大きく育ったロールのサイズを測ってみると、ちょうど36mmといい感じだ。38mm未満で作成できれば良いので、 ベストなサイズではないだろうか。

最初は安易に考えた紙の巻取り作業なのだが、やってみると奥が深くそんなに簡単にできる作業ではなかった。 しかしコツをつかみ紙の気持ちを考えてやりながら作業を行うことで、きれいな仕上がりができるようになった。 もともとのロール紙は、かなりきれいに巻いてあるが、それを当然のように見ていたのだが、 これを作るのにもやはりいろんなノウハウがあるのだろう。 何事もやってみてわかることは多い。