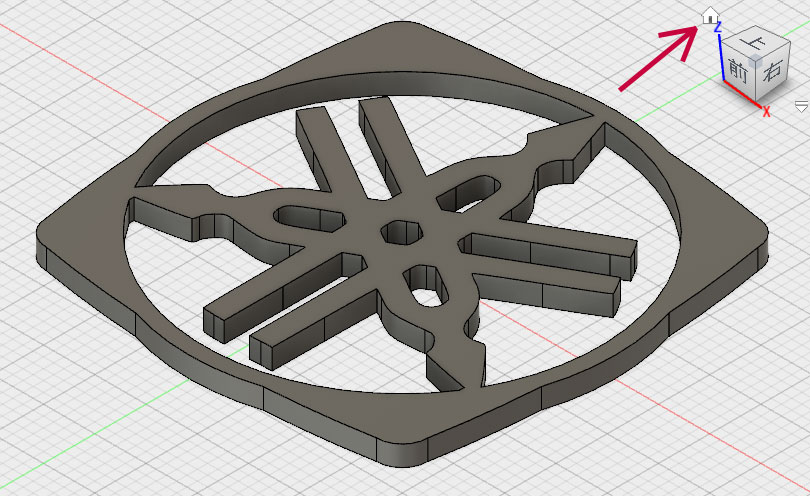

ファンガードの作成

Fusion360の使い方が少し慣れてきたので、手順を残してみる。良いやり方だったり、無駄なやり方だったりすると思うが、 現在のスキルでの作成手順となる。

作ってみるのはファンガード。エクストルーダのヒートシンクを冷やす40mmファンのガードを作成する。

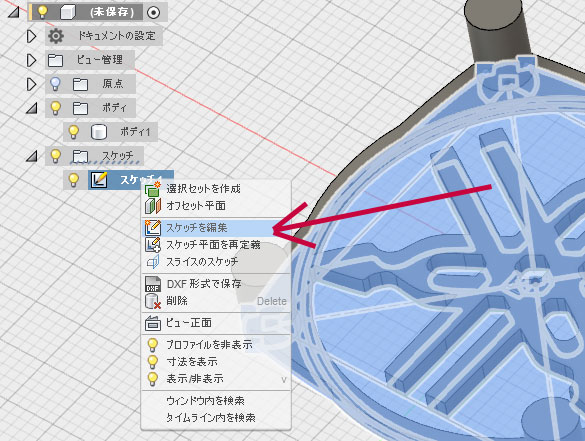

スケッチ

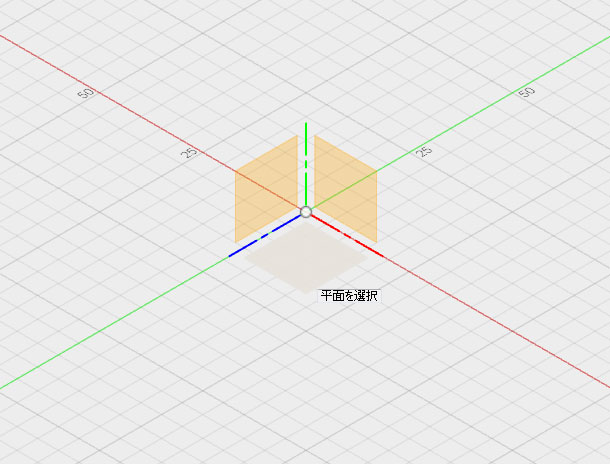

Fusion360のモデリングはスケッチを活用するのがキモのようだ。ここでうまく記述をしておくと、 いい感じのモデリングが出来る。ということで、まずはスケッチの作成。

すると、どの平面に作成するかを選択する状態となるので、作成する平面を選択。 3面あるがどれを選んでもぐるぐる回すと一緒なので、好きなので良いと思う。Fusion360のZ軸設定をしておけば、見た状態がそのままスライサーに流れるので、一応上下などあれば見た目を合わせておくとよい。

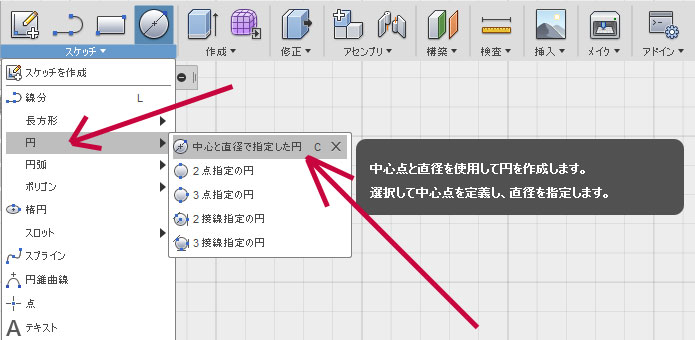

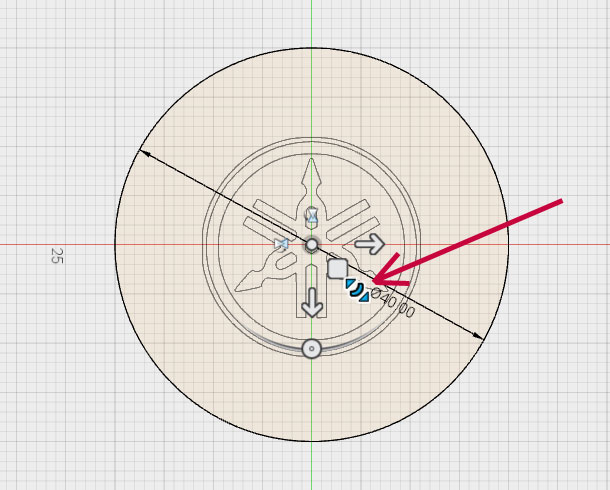

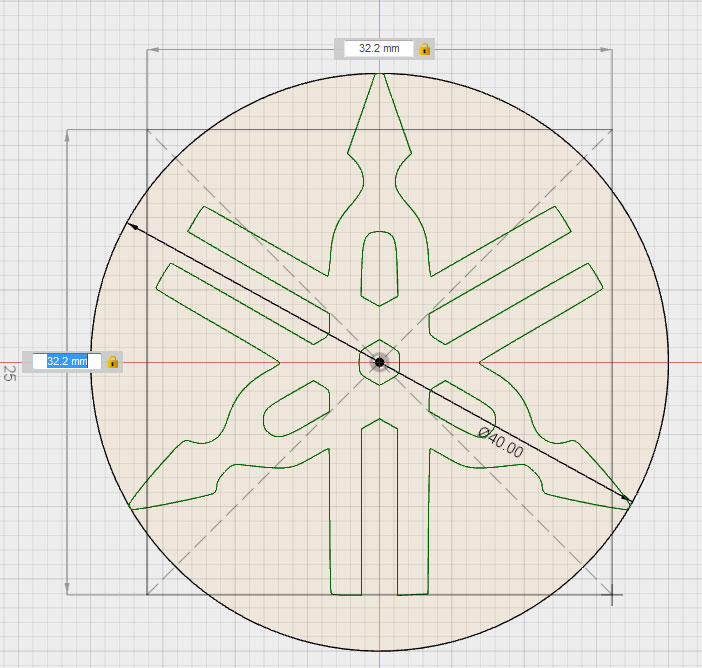

40mmのファンガードを作成するので、まずは基準となる40mmの円を作成。スケッチのメニューから「円」を選び、 その中から「中心と直径で指定した円」を選択。

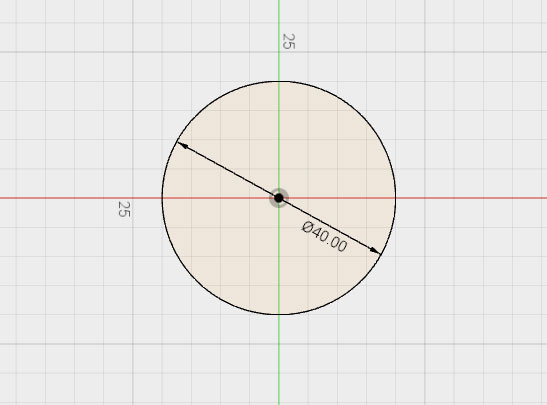

まずは絵の中心をクリックして円の中心を設定。その後マウスを動かすと円が出てくるが、40mmの円を作成するので、 そのままキーボードで40を入力すると、数値指定で円が書ける。(mmは入力不要。Enterを押すと勝手に表示してくれる)

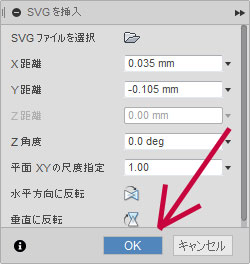

次にファンガードの中身部分を作成しようと思う。通常は同心円などが一般的かと思うが、ここではデザインを入れようと思う。 音叉マークをSVGで作成されているので、これを取り込む。メニューの「挿入」から「SVGを挿入」を選択して、 SVGファイルを選び挿入する。

SVGが挿入されたのだが、位置と大きさが一致しないので、調整を行う。位置については丸いポッチをマウスでドラッグすると、 移動してくれる。ホイールで全体の拡大縮小できるので、細かい部分を確認しながらいい位置に移動させてやろう。 また、SVGの大きさについては丸いポッチの右下の、白い四角のさらに右下にある、三日月のようなのをドラッグすると、 拡大縮小してくれる。今回の40mmに合うサイズに合わせてやろう。

うまく大きさと位置を合わせる。ここでズルするとあとで困ることになるので、しっかり拡大して細部までチェックして配置しよう。

うまく配置できたら、OKを押す。原画のサイズや位置がきちんと判明している場合には、数値入力による調整も可能。 今回はすべて目視合わせを行った。

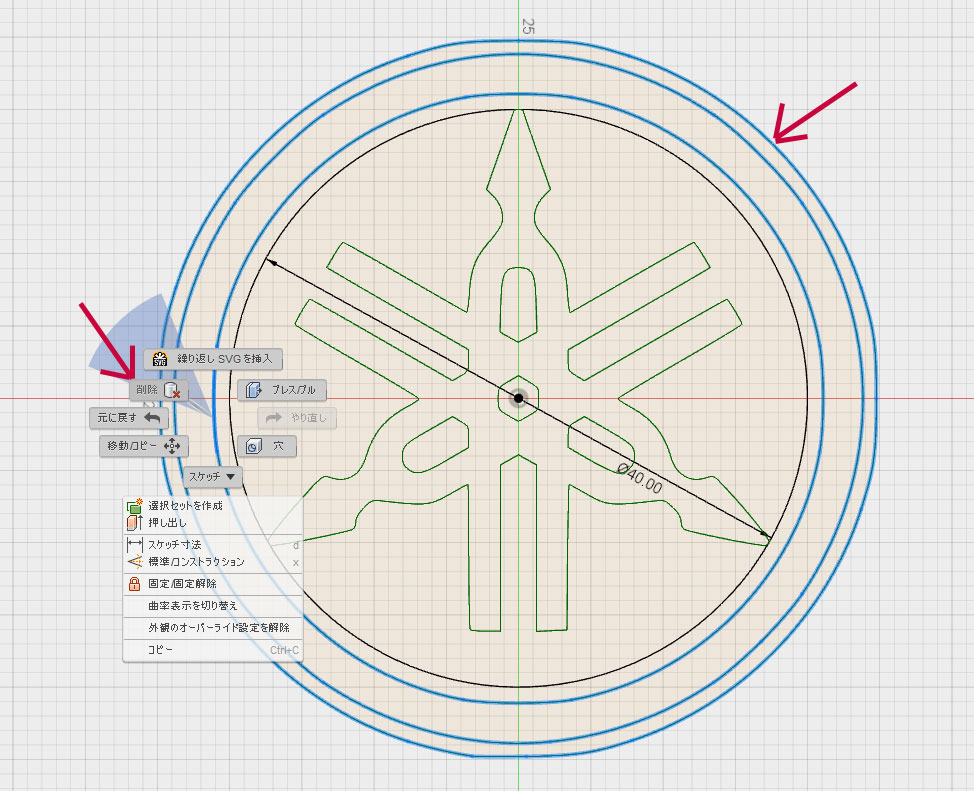

今回のSVGには音叉マークの外側に2重の円が含まれている。この円は今回邪魔となるので、取り除く。 円はスケッチ線として出来ているようなので、これを選択して削除する。Shiftキーを押しながら線をクリックしていくと、 複数選択をしていけるので、線以外は選ばないように慎重にクリックしながら不要な線を選び、 最後に右クリックして左上の削除を選ぶと、スケッチ線の削除ができる。

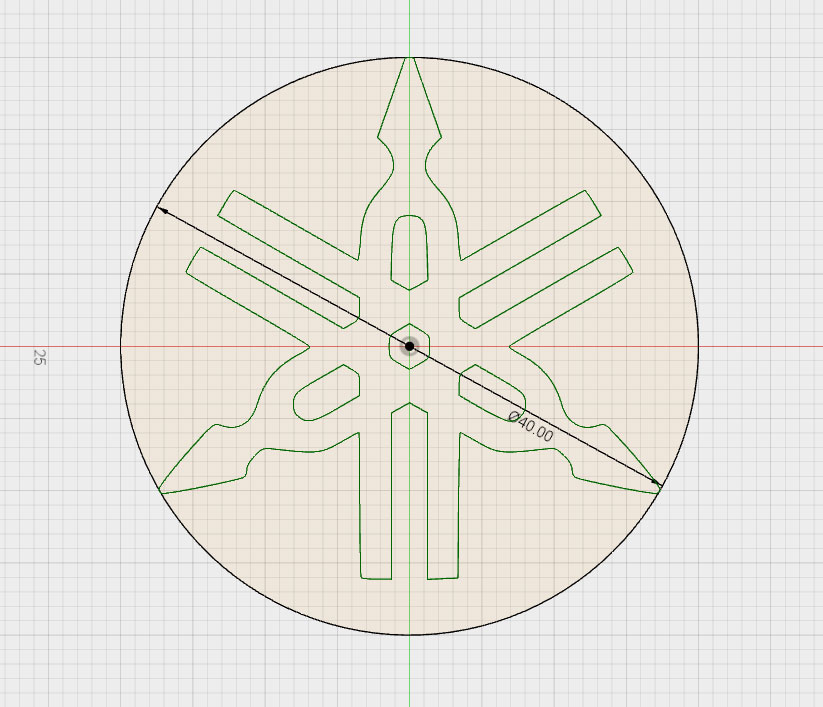

これで、ファン部分の絵だけ出来た。遠いな。

スケッチ2

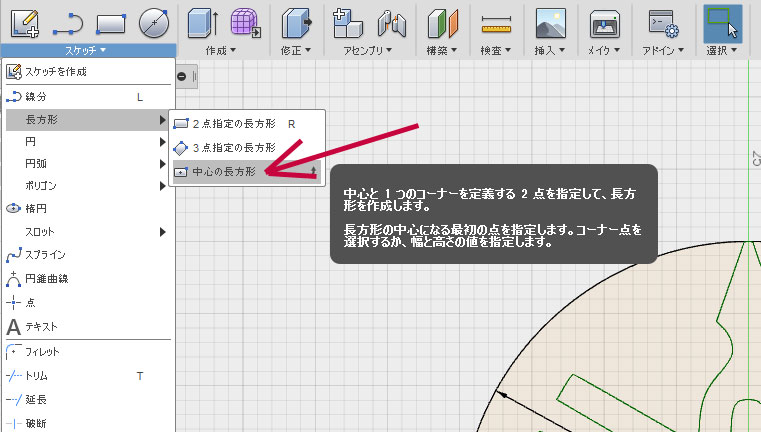

次に足部分を作成する。ファンの4隅の部分だ。通常はここにネジ穴を開けることになるが、 今回は逆に突起を作ってファンの穴に差し込む方式とする。まずは、4つのネジ相当の箇所を作成するが、 位置を合わせるためにまずは、四角形を作成。スケッチのメニューの長方形から「中心の長方形」を選択。

中心を絵の中心に設定し、大きさを縦横ともにねじ位置となる32.2mmに設定する。キーボードで直接入力すればOKだ。 これで、ネジ穴の中心位置4箇所が四角形の隅として準備できた。

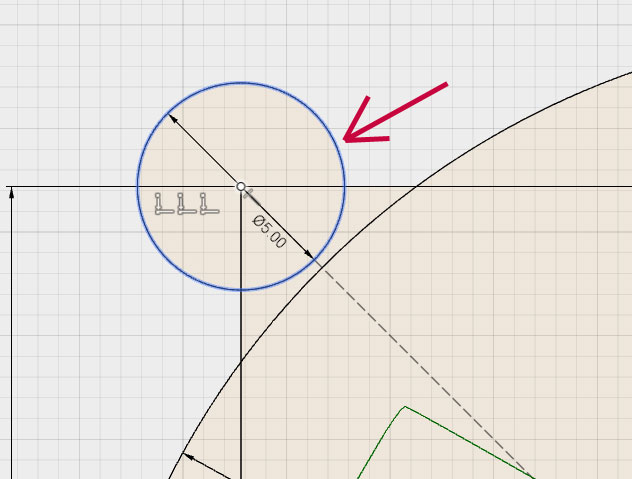

では、ネジ穴位置が準備できたので、まずは左上の角を中心として5mmの円を作成。予めターゲットがあると、 スケッチの絵を描く時、とても楽になる。なにもないところにマウスカーソルの位置決めだけで作業すると、 微妙なズレが出てしまう。左右対称などの場合には、きちんと対称となるような手順をすることが重要だ。

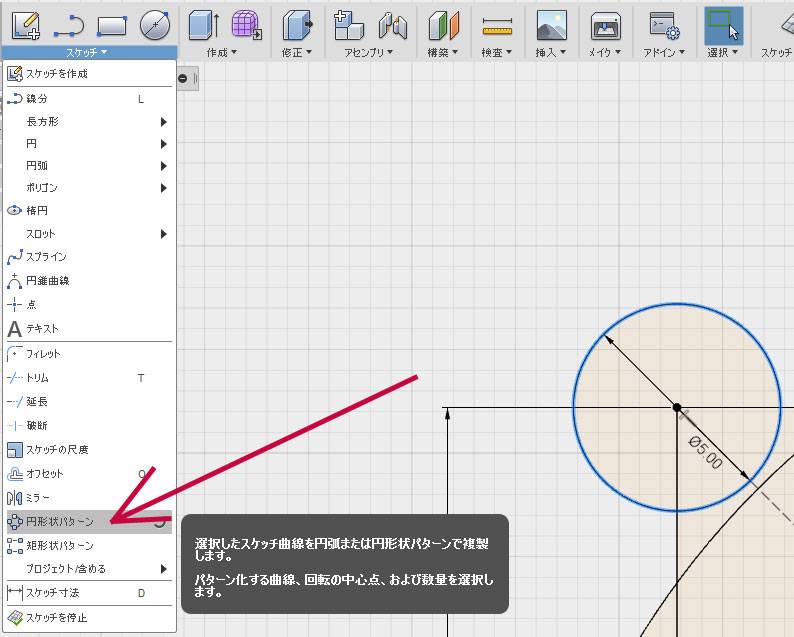

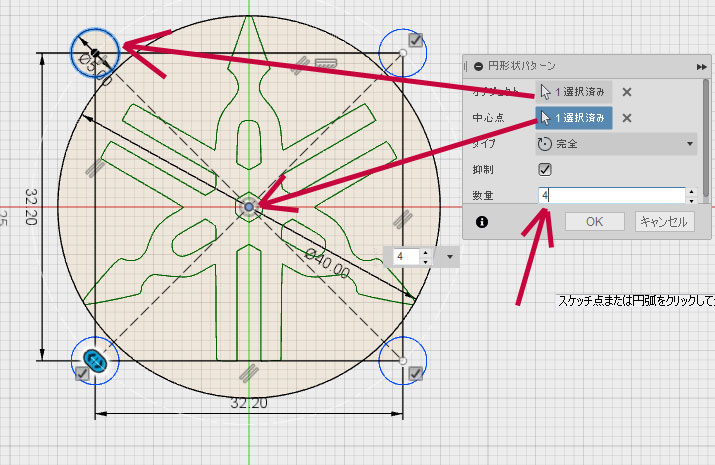

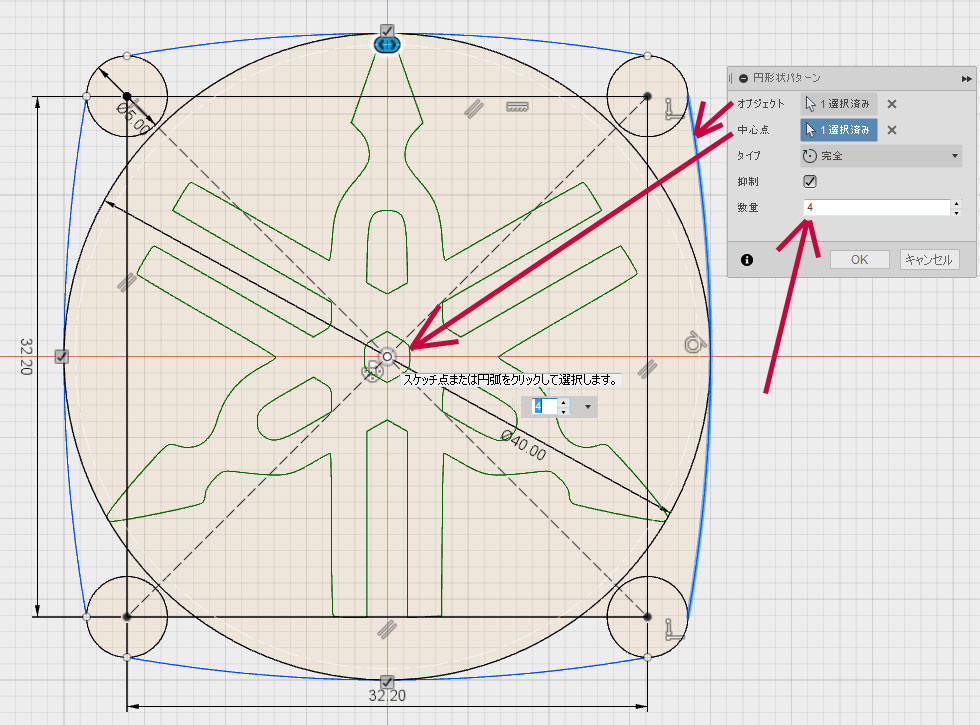

次に同様に残り3つを作成するのだが、ここで小技を使ってみる。スケッチメニューの「円形状パターン」を選択。

オブジェクトとして、先ほど作成した左上の円を選択。中心点として絵の中心を選択。そして数量を「4」にすると、 残り3つを四隅に作ってくれた。円形にコピーを行う場合にはこれを使うと便利。でもさっき四角形を作ったから、 わざわざこれしなくてもあと3つ作るくらいは簡単なんだけどね。

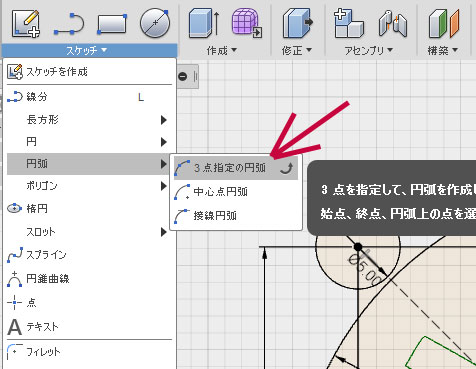

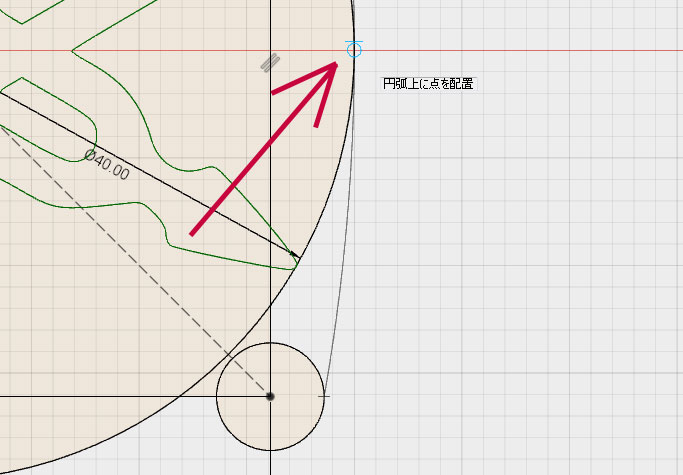

さて、40mmのファンの目の前のガード部分と、ネジ位置部分は作れたので、主要箇所は完成。 でも全然ファンガードな形とはなっていない。40mm円の外側を作成してやろう。 ねじ穴位置を覆うくらいの四角形にすればいいだろうが、ちょっと凝って作ってみる。 まずはスケッチメニューの「円弧」から「3点指定の円弧」を選択。

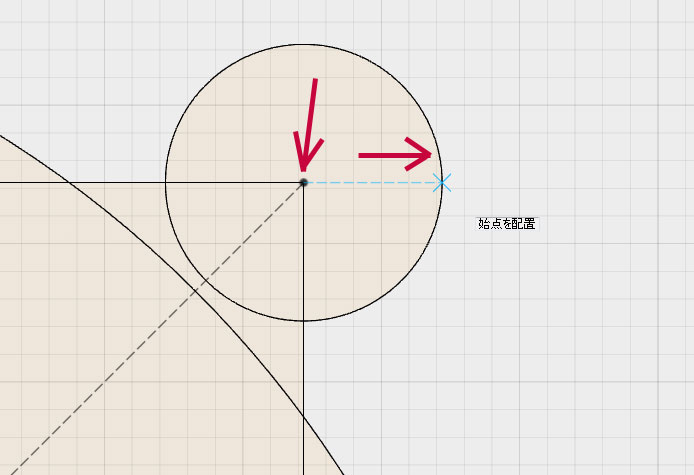

最初の点を選択する際に、まずはネジ穴位置の中心にマウスカーソルを持っていく。すると中心に吸着されるので、 そのまま右にマウスを移動していく。ボタンは何も押さない。青い点線と一緒にカーソルは移動していき、ネジ穴円に触れると、 また吸着。この位置が円の真横の接点位置となるので、ここでクリック。円弧の最初の点はこことする。

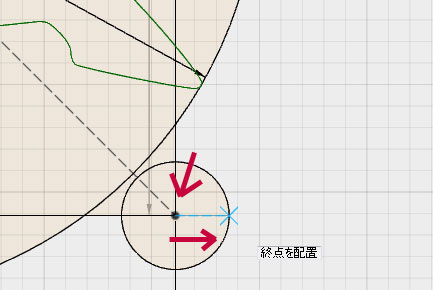

同様に今度は右下の円でも同じことを行い、ネジ穴円の接点位置でクリックして、円弧の2点目とする。

最後に真ん中右位置の40mmの円の出っ張っている辺りにマウスを持っていくと、変なマークとともに吸着するので、 ここで3点目をクリック。これで、3箇所をつなぐ円弧が出来た。

ここで、またまた繰り返し実行を行う。スケッチメニューの「円形状パターン」で同様に、 先程の円弧を繰り返し対象オブジェクトとして選択し、中心点は絵の中心。繰り返し数を4にすれば、同じ円弧が4辺とも完成。 対称な図形の作成時はかなり役立つ。しかも繰り返し数が多いときや、対称のオブジェクトが複雑な場合はさらにありがたい。

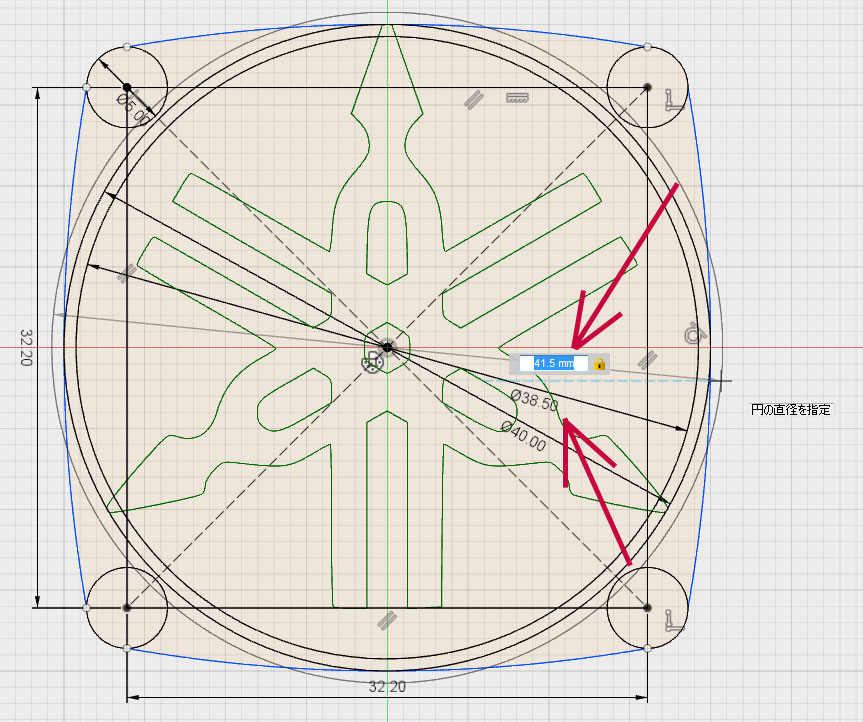

では、最後に中心を使って38.5mmの円と41.5mmの円を作成。これをファンガードのフチにしようと思う。

ひとまずスケッチ作成はここまでとする。メニュー右端の「スケッチを停止」を押して、スケッチを確定させる。 とりあえず小休止。

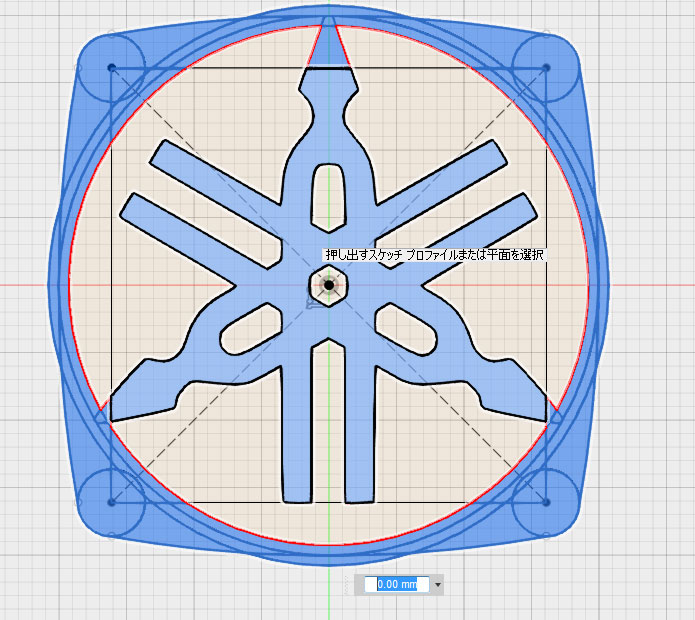

最初のボディ

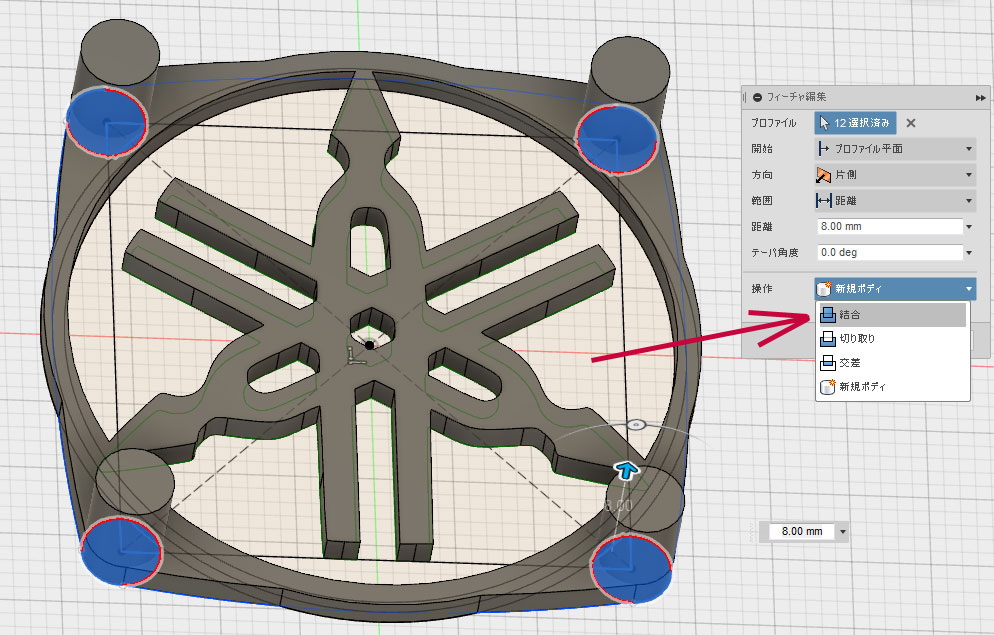

初版のスケッチが出来たので、ひとまずボディ作成に移る。とりあえず何か形が見てみたい。 ということで、メニューの「作成」「押し出し」を選択。ここで、「面」選択となるので、 ファンガードとして作る面を選択。いろんなスケッチ線で面が分割されているので、シフトキーを押しながら、 必要な面をクリックしていく。間違ったらもう一度クリックすれば、選択から外れてくれる。下図のように選択しよう。

最後に「距離」部分に2(2mm)を入力して決定すれば、2mmの厚みでボディが出来上がる。 正面から見ていると、厚みができているのが見えないので、右上にマウスカーソルを持っていき、キューブの左上にある 「家」アイコンを押せば、斜め上から見せてくれる。これがファンガードのグリル部分が完成。

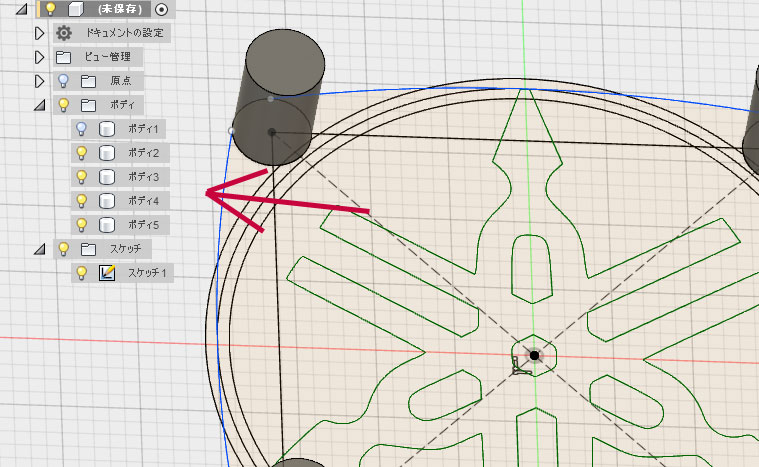

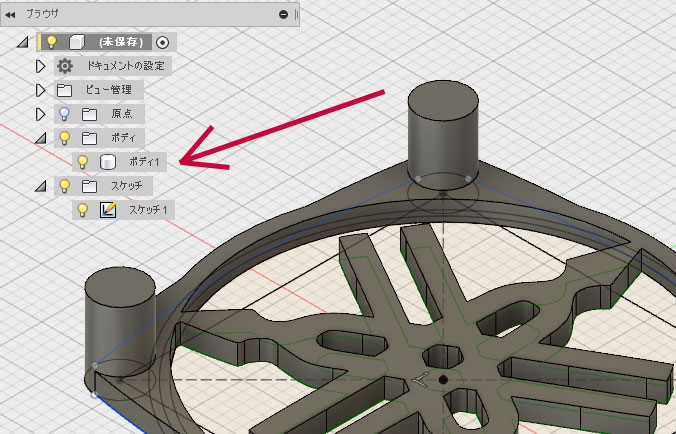

何か物体ができて安心。では次に足の部分の作成に入る。押し出しでボディを作ったあとはスケッチの表示が消えているようなので、 左の表示ツリーからスケッチを表示させてやろう。電球マークが灰色に消えていたら、非表示。 電球をクリックすれば黄色くなって表示状態となってくれる。また、ここの名前は変更できるので、 たくさんに増えてどれがどれだかわからなくなったら名前を入れておこう。

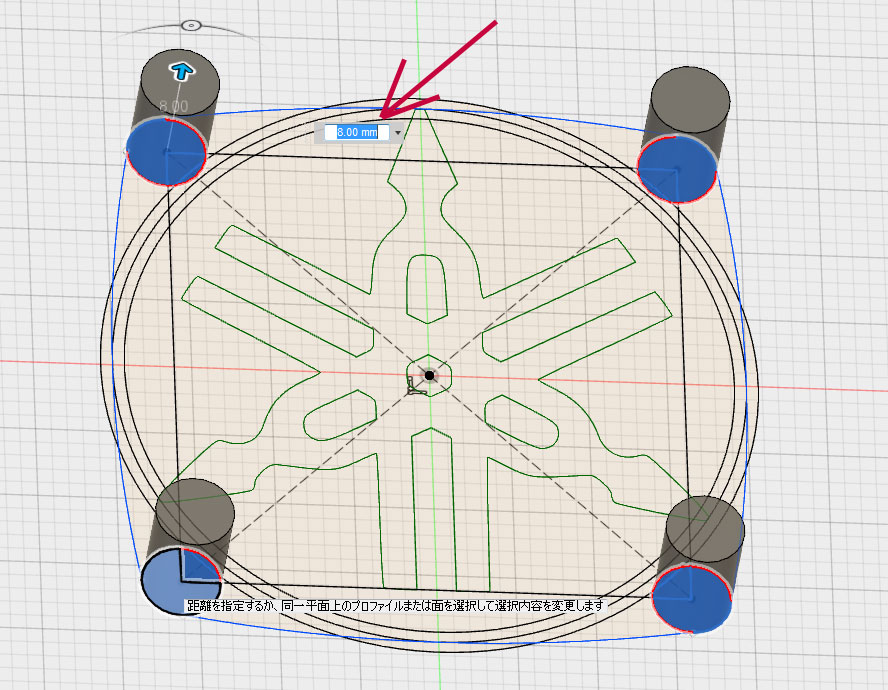

次に足を作成する。4隅に作ったスケッチの円から円柱を作成する。スケッチを表示させて円を選ぶのだが、 ボディが表示されていると邪魔なので、先程同様左の表示からボディの電球を消して非表示にしてやる。 そして作成メニューの押し出しを選択し、4隅の円をシフトキーを押しながら選択したら、8mmで作成する。

すると4つの円柱が作成された。そしてボディも4つ追加された?!。ちょっと予定と違う。

4隅の円を選択するために、ボディ1を非表示にしたので、4つの円柱作成ではボディ1が認識できていない。 なので4つともがそれぞれ独立して出来てしまった。作成時には表示を戻してあげて、「結合」で作るべきだった。

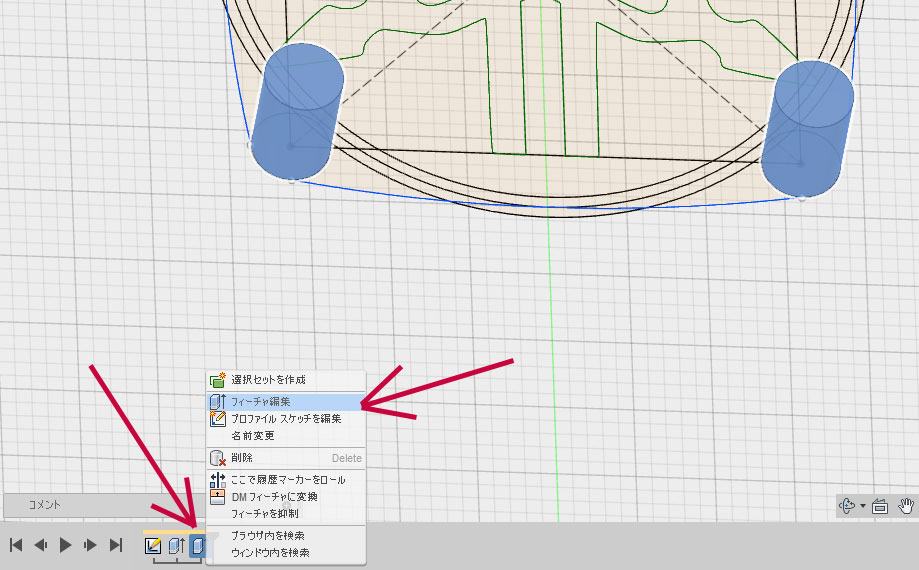

ここで、Fusion360の便利機能を活用。下の方にある履歴では、最初の押し出しと、次の円柱作成の押し出しが出来ている。 直前実施した2個めの押し出しを右クリックし、「フューチャ編集」を選択する。

すると、先程実施の円柱押し出し作業がもう一度やり直す状態に戻る。ここでまずは左の一覧よりボディ1を表示させる。 そして右側にあるフューチャ編集の「操作」を新規ボディから、結合に変更する。ボディ1が見えている状態じゃないと、 うまく結合はできないので、先に表示から実施しよう。これでOKを押す。

これで、先程増えてしまったボディは元のボディと結合する形で作成されて、ボディは1つのまま出来上がった。 履歴のフューチャ編集は結構便利。

凸部作成

ファンガードな雰囲気の何かが出来上がってきたが、まだ使える状態には程遠い。 エクストルーダのファンガードとして作成するので、上2箇所のネジ箇所には突起物を作成して、 ファンのネジ穴に挿し込むようにする。下側ネジはネジが入っているため、ただのスペーサとなる。

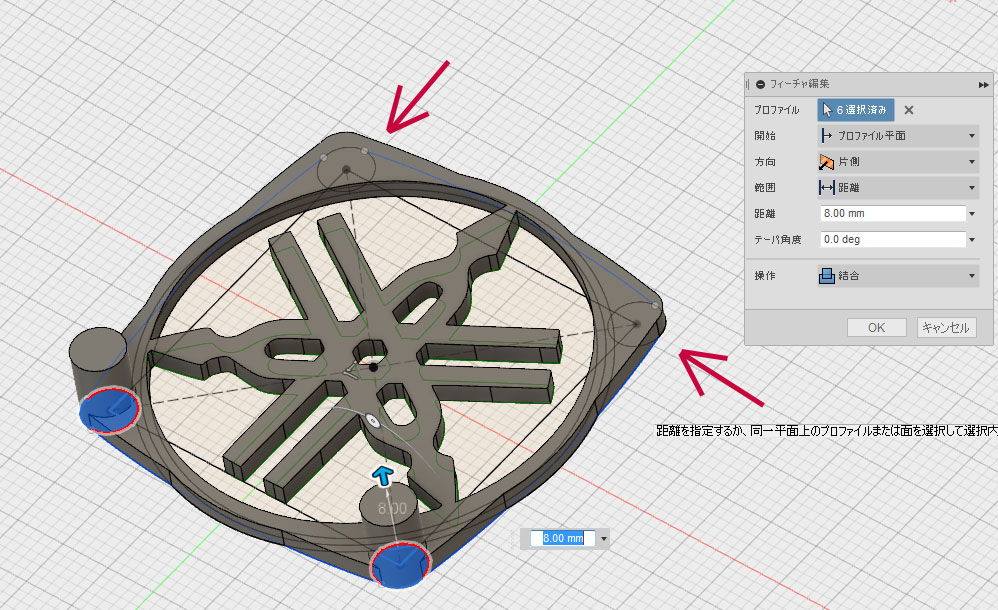

上側2つはファンのネジ穴に入り込むこととなるため、少し高い突起を作る必要がある。 先程4つとも同じ高さの円柱を作成したが、上2個と下2個ではそれぞれ違う作りとなるため、 4つまとめちゃ駄目だった。もう一度フューチャ編集を行い、下の2つだけ選択して円柱作成にしよう。

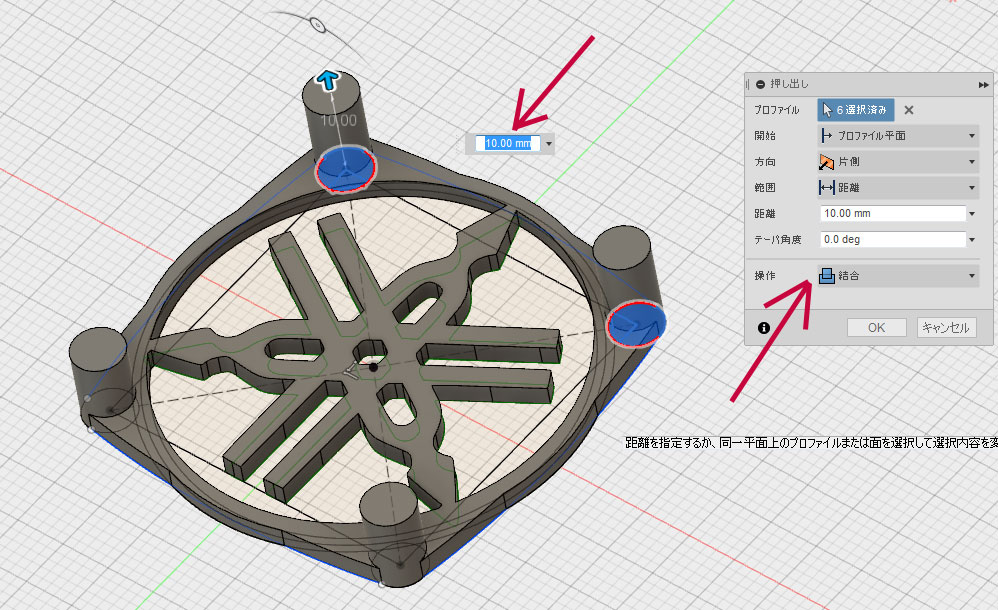

次に新たに作成の押し出しで、上2つの円柱を作成。このとき高さは10mmとする。先程の8mmよりは2mm長い。 ちょっと穴に刺さる想定。ネジの頭部分くらいのイメージだ。

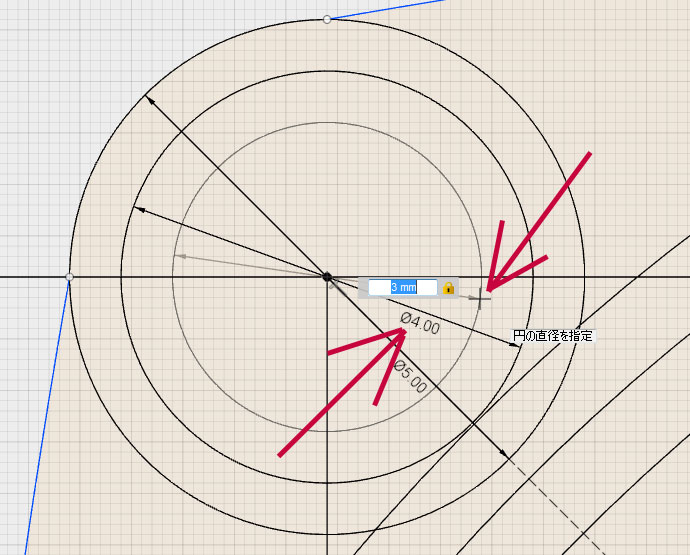

次にファンのネジ穴奥に引っかかるための突起を作成する。スケッチから起こすので、最初のスケッチで編集を行う。 左の一覧からスケッチ1を右クリックして、スケッチを編集を押しスケッチの編集モードに入る。

次に左上のネジ穴部分を拡大し、同心円にて4mmの円と3mmの円を作成する。

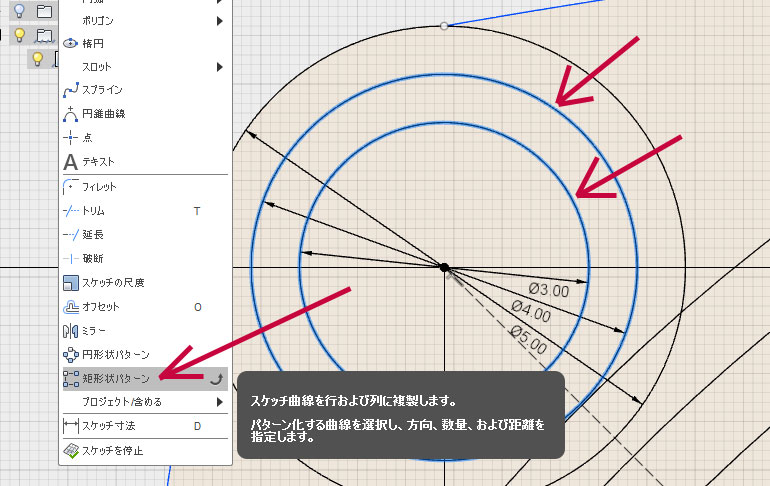

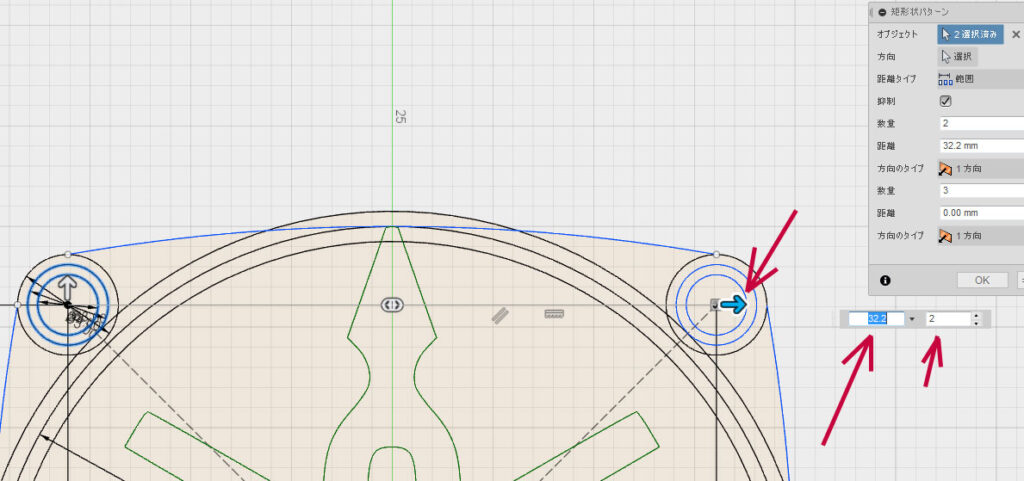

右上も同様に作るのだが、ここはコピーを実行してみよう。追加作成した2つの円を選択しておき、 スケッチメニューから「矩形状パターン」を選択。前回は円形状を選択したが、今回は横方向へのコピーなので矩形状となる。

2つの円を右方向に32.2mm間隔で2個設定にすれば、右側に一つコピーが出来上がる。 ちなみに、それぞれ個別に作らず、コピー作成方式としておくことで、親側の設定を変更すると、コピー側も自動反映となる。 独立しているオブジェクトは、コピーしない方が良いが、今回のように同じように作成する部分はコピー作成しておいたほうが、 後々の設計変更時に楽になる(はず)。

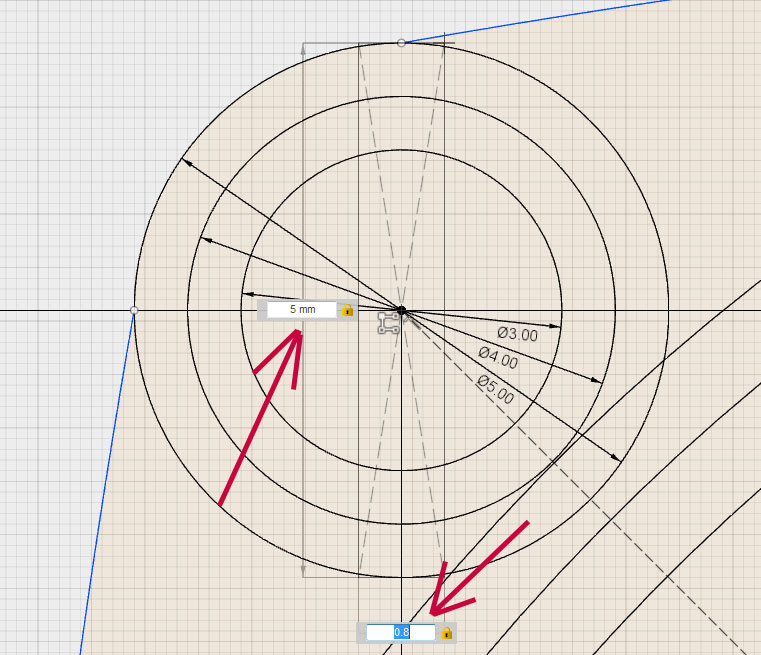

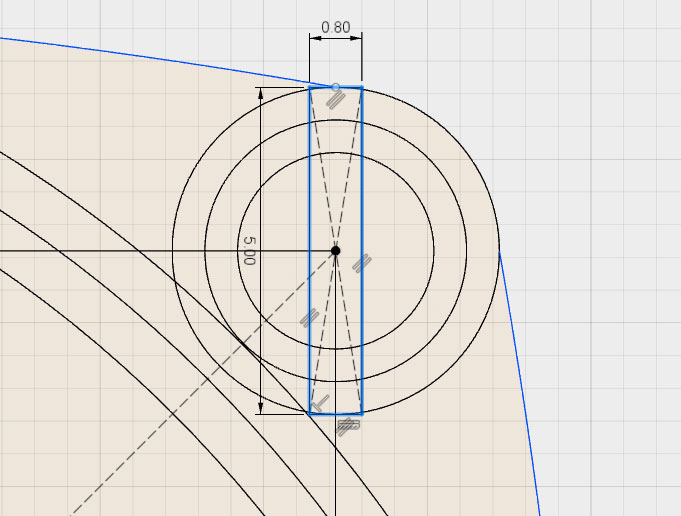

あ、バネっぽくするから割れ目も必要だった。ちょっと四角を追加作成する。 スケッチメニューの長方形から「中心の長方形」を選択し、円の中心を選んだあと、5mmx0.8mmで四角形を作成。

右側も必要なので、先程のコピー処理にこの四角形も追加する。一旦下の履歴からと思ったら、スケッチ作業は履歴にはなく、再実行は出来ないのね。しょうがない、右上の円でも手動で四角形を作成。同じく中心の長方形で5mmx0.8mmで作成する。

(矩形状パターンは再実行可能だった。下段の履歴ではなくスケッチ上にある矩形上マークを押すとよかった。ちょっと慣れるまでは難しい)

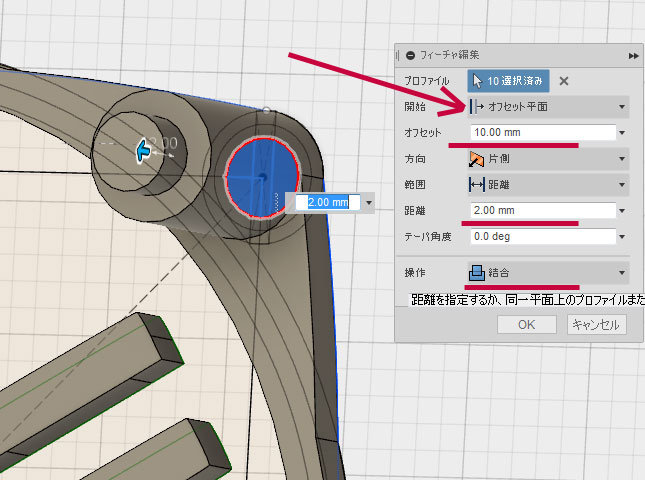

では、一旦スケッチは完了。スケッチの停止を押す。そして、作成→押し出しを行い、3mmの円柱の作成を行う。 円柱は上側の左右の3mmの円を全選択する。いろんなスケッチ線が入り、円が分割されているが、全円となるよう全選択する。 そして、右側にある押し出しの設定で「開始]の部分を「プロファイル平面」から「オフセット平面」に変更。 するとオフセット値の設定箇所が出てくるので、ここに10mmを入れる。 そのほかは、距離を2mmとし、結合で作成する。

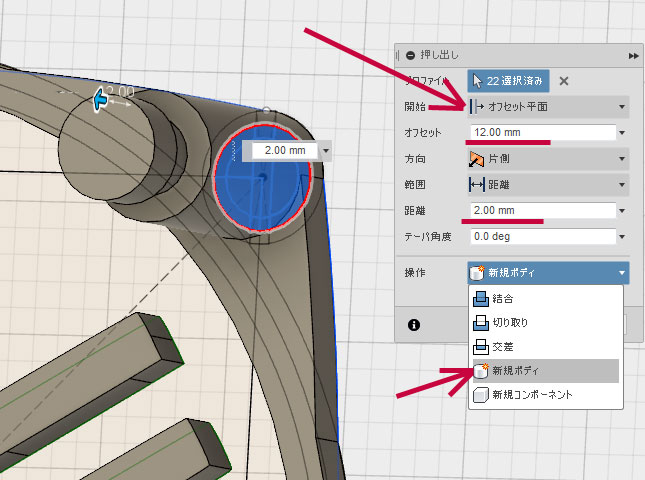

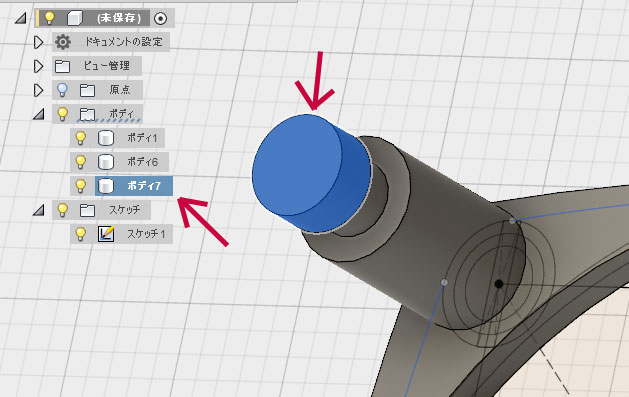

もう一つ同様に、4mmの円を左右とも同様に選択して、円柱の作成。これもオフセット平面を利用して、オフセット値は12mm、 距離は2mm、そして操作の部分では「新規ボディ」を選択しておく。

すると、新規ボディとして先っちょの4mm円柱が2つ作られた。左のボディもボディ1に対して、ボディ6とボディ7が増えた。

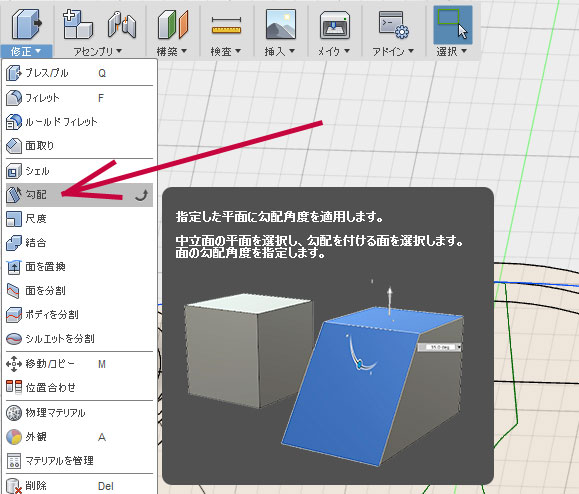

次に修正メニューから「勾配」を選択する。これを使って円柱に勾配を付けてやる。

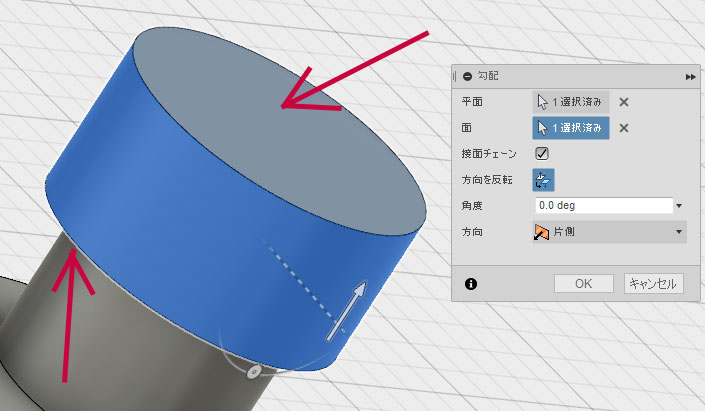

勾配の設定で、「平面」には一番上の円柱の裏面を選択、「面」には上側の面を選択する。 表側と裏側なので、選択するときはぐるぐる絵を動かしてうまく選択してやる。

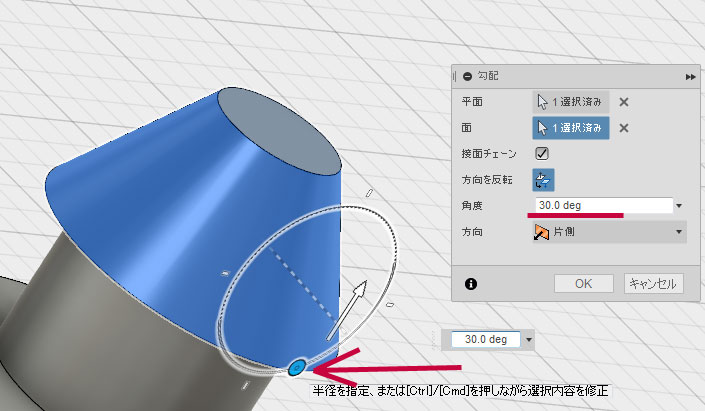

角度のところに数値を入れるか、画面上の丸いのをドラッグして動かすかすると、円柱の側面の角度が変わり、円すい形になる。 30度くらいがいい感じだ。複数ボディには同時実行できなかったので、もう片方の円柱も円すい形に変更してやる。

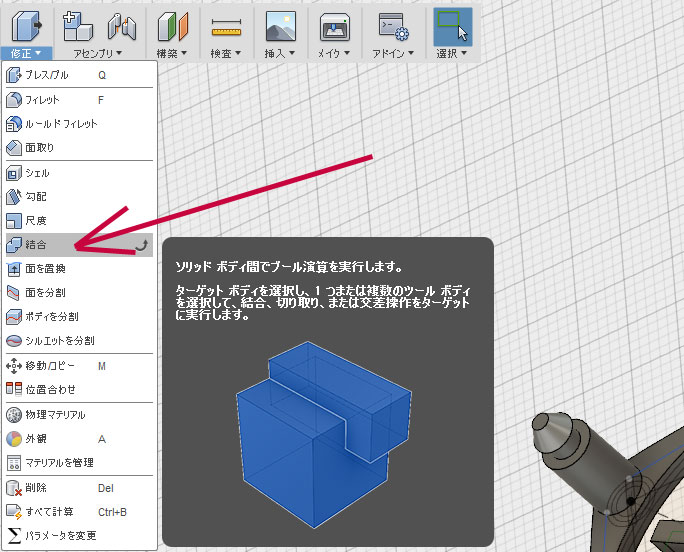

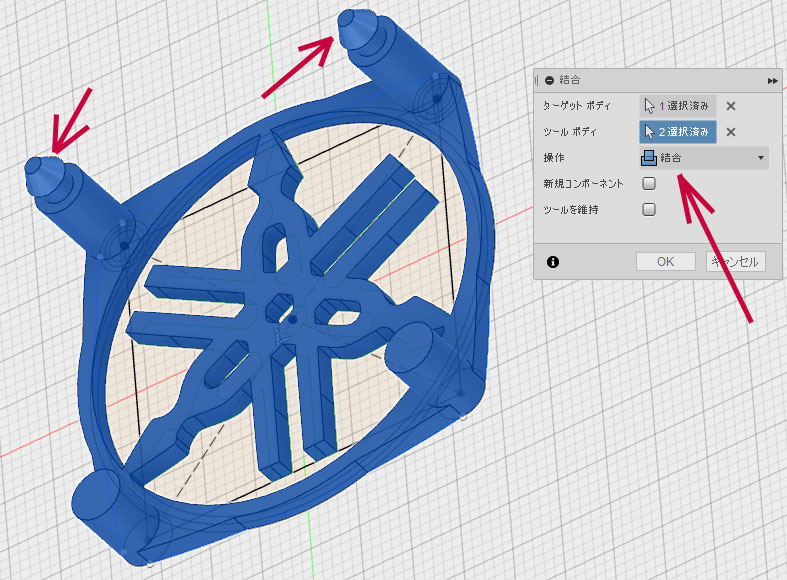

これで、ファンのネジ穴に刺さる突起部分が出来た。ボディを一体化させるため、突起の傘部分をひとつのボディにしよう。 修正メニューから「結合」を選択する。

ターゲットボディはボディ1(本体部分)を選択し、ツールボディには突起部分の2つをシフトキーを押しながら複数選択する。 「操作]を「結合」にして、OKを押せば、ボディが1つに結合される。

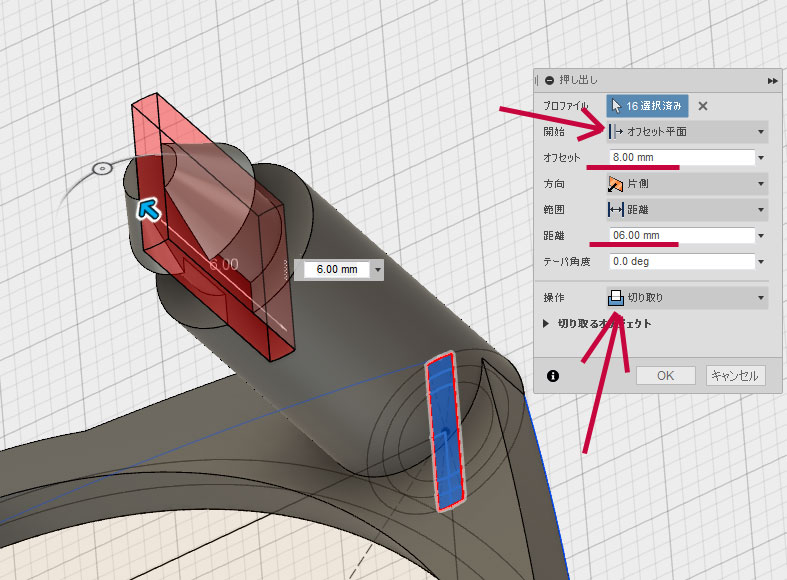

では、最後にひと手間、突起部分に割れ目を差し込んでおく。作成メニューの押し出しを選んだら、 スケッチの上側の円の中に作った長方形を左右とも選択し、オフセット平面での押し出しを行う。 オフセット値は8mm、距離は6mm、操作は切り取りを設定する。すると、突起物の真ん中に切り込みが入る。 うまくバネになってファンのネジ穴に引っかかる予定だ。

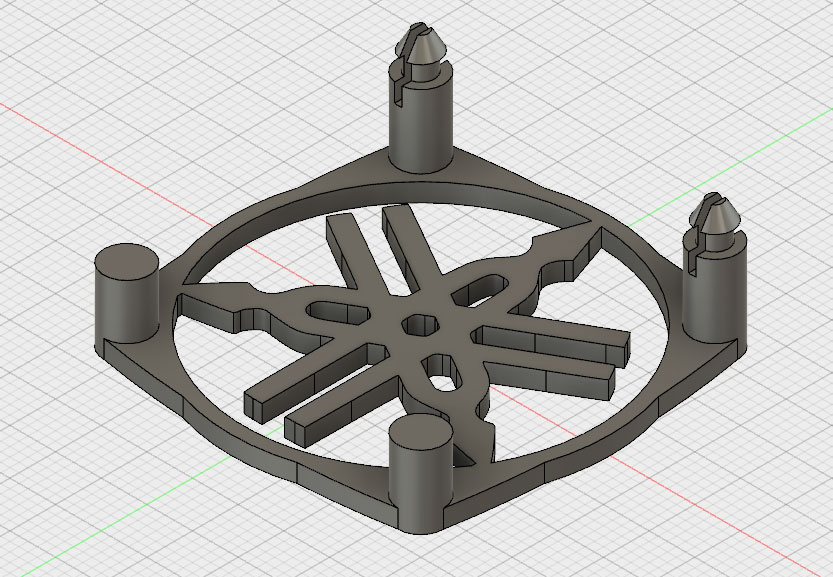

ということで、ファンガードが完成。

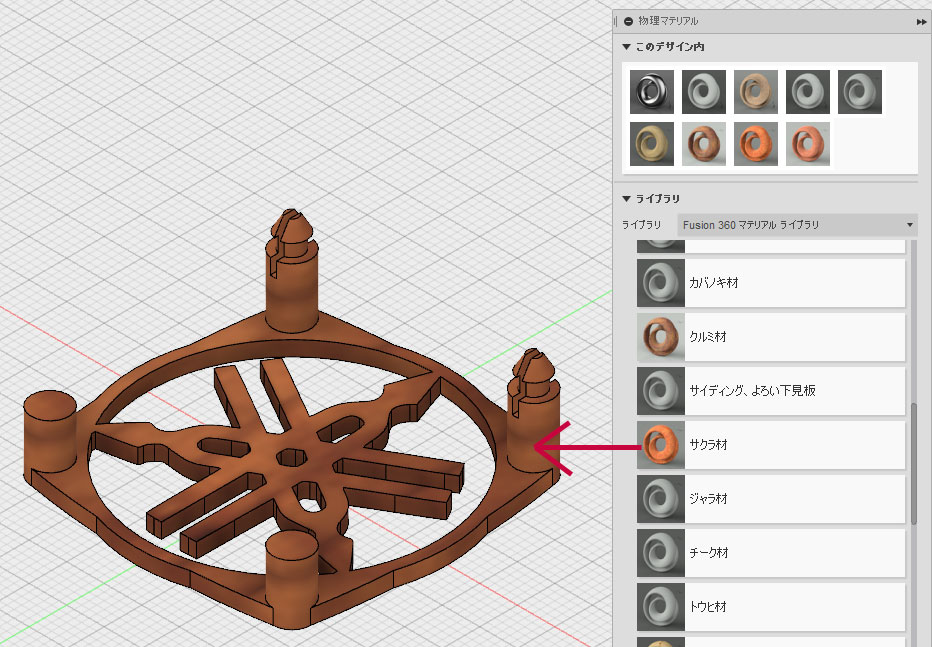

外観・マテリアル

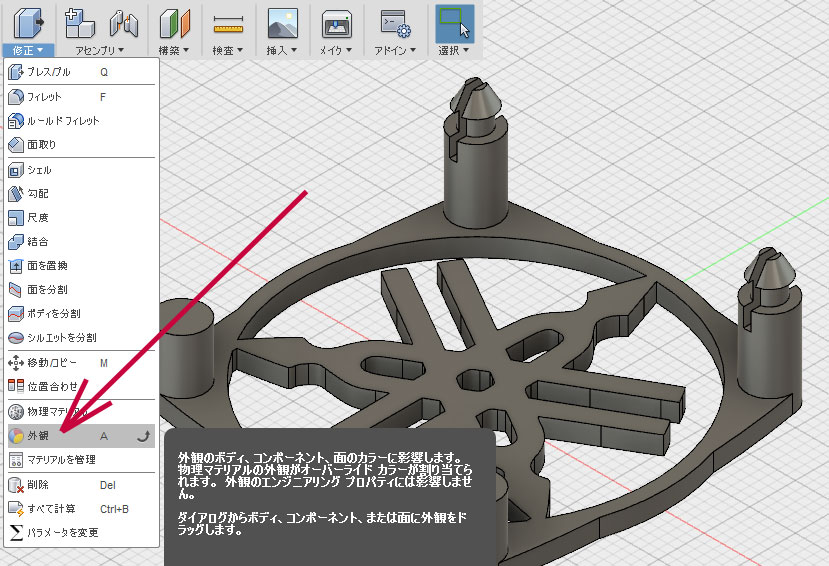

モデリングとしては完成したが、少しお遊びをしてみる。 修正メニューの中に「外観」というのがあるのでこれを選択してみる。

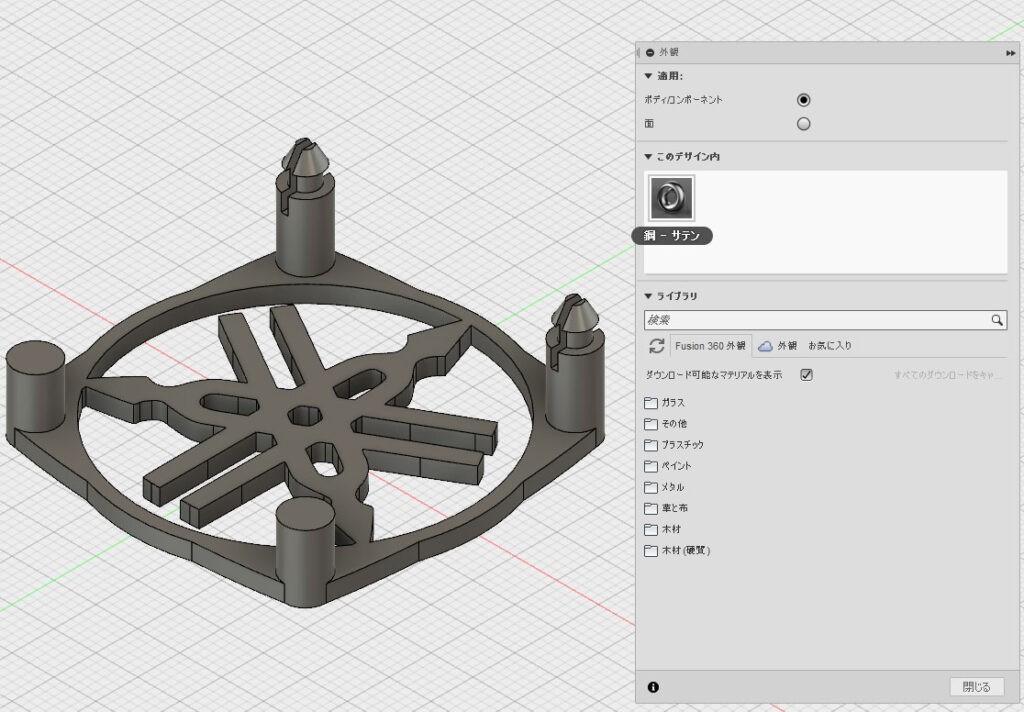

すると、右側に何か出て来る。現在(デフォルト)は鋼(サテン)の外観になっているようだ。これを少し変更してみよう。

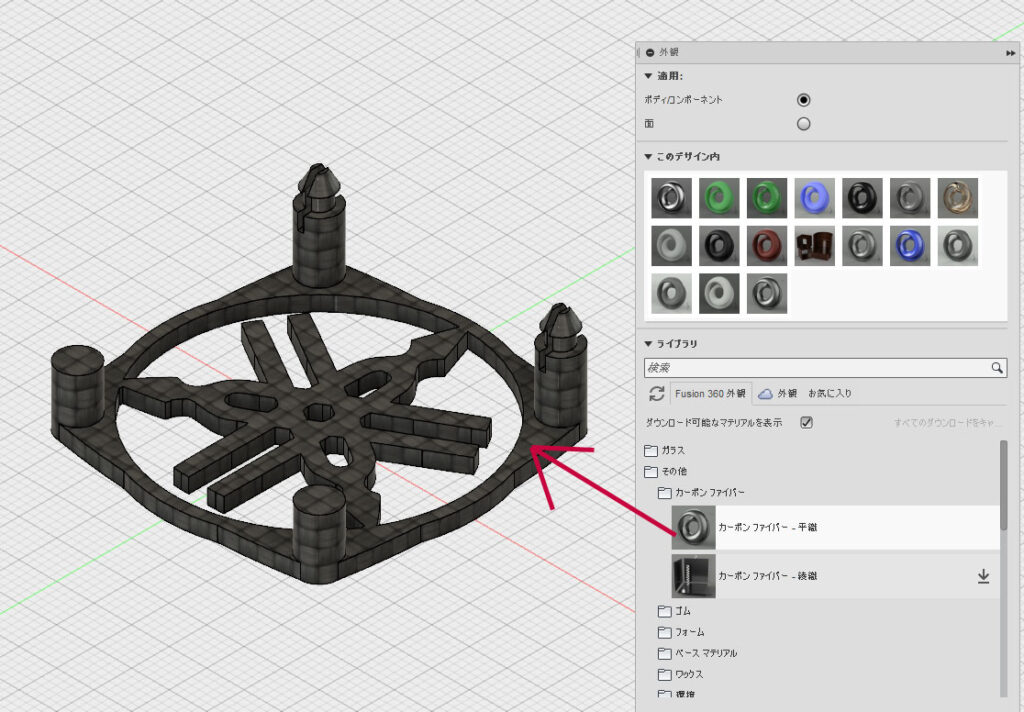

右の下側に外観の素材が色々あるので、色々と開いてみる。良さそうなのがあったらマウスでドラッグして、ボディに落とす。 するとその外観が適用される。外観の素材の右側に矢印がついているのはダウンロードが必要らしく、矢印を押すとダウンロード開始。 数秒で使えるようになる。ボディ単位に適用できるようなので、 複数ボディがあって区別したい場合には色を変えた外観にしておくと便利かも。

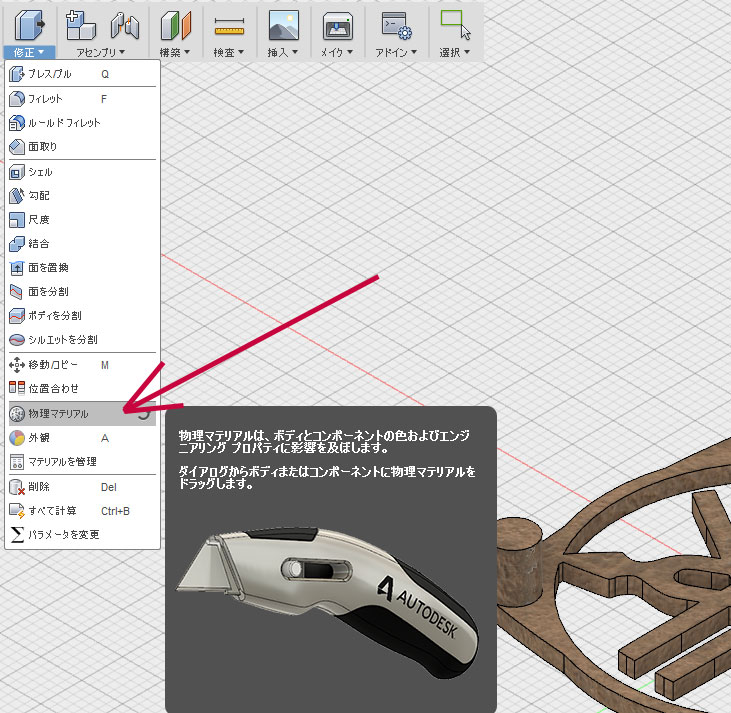

マテリアルについても同様。選択すると修正メニュー内のマテリアルも似たような一覧が左側に出てくる。

これも外観と同じようにボディにドロップしてやると、適用される。ドロップするとすぐに適用されるので、色々試せて便利。

これらを設定して「レンダリング」などを行うと、よりリアルな表示が出せるのだろうけど、そこまでは不要なのでおいおい勉強していこう。