スマートロック

スマートロックという電子錠があり、最近いろんな種類のものが出始めている。 扉と一体型で最初からしっかり電子化されたものを除くと、既存の錠の上にかぶせて、電子操作で物理的に錠を開け閉めするものだ。 現在定番と思われるスマートロックは以下。

上記のほかにもいろいろと出ているようだが、それぞれなかなか高価。 そして残念なことにうちの玄関の錠は把手の上下に鍵があるダブルタイプ。となるとこの高価なスマートロックを2つ取り付ける必要がある。 また、簡単にひねるタイプでもないので、上記を購入してもそのまま使えない気がする。

調べてみると、自作しているパターンもいくつかある。 実運用に耐えられるかは別として、自作にチャレンジしてみよう。

施錠と開錠

方式としてはほかの自作er同様サーボを使用して、施錠と開錠を行うこととする。 サーボを動かすとなると電源が必要で、コイン電池などでは厳しいので、しっかりとした電源が必要だろう。 電源があるなら、マイコン制御ではなく、ラズパイで制御してもいいだろう。そうなるといろいろと楽になりそうだ。

うちの玄関錠の内側はくるっとつまみを回すサムターンタイプ。 しかしつまみには押しボタンもついており、ロックをするときはどうでもよいが、 ロックを解除するときにはこのボタンを押しながらつまみをひねる必要がある。 つまみをつまむ個所にあるボタンなので、普段使う際には気にはならないが、機械で回すには難しくなりそうだ。 調べてみると、スイッチ式サムターンというらしい。

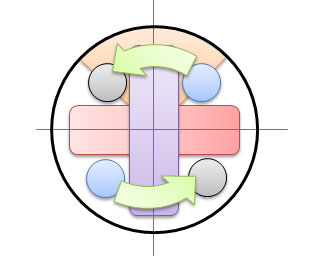

一旦スイッチ式はおいておいて、サムターンを回すことを考える。 電子錠での施錠解錠と手動での施錠解錠が両方できるようにしたいので、方式を検討。 記事によってはサーボの電源を抜くといったものもあったが、 電源が来ていなくても結構サーボの回転は重いので、楽にはならない。

そこで、考えたのが、サムターンは90度ひねって施錠解錠となるが、 開錠時も施錠時もぶつからない位置にロック用のアームを配置しておき、動作時に事前に錠が設定済みなら空振りの動き、 そうでないなら、操作の動きになるよう配置する。絵にかいてみるが、わかりにくいな。

台座設計

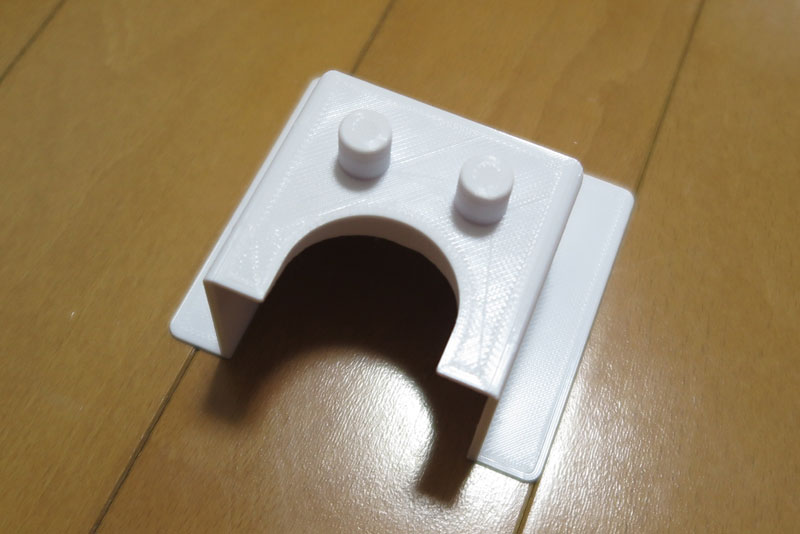

説明は難しいが、頭の中にイメージはできたので、とりあえず作って試してみよう。 まずは、玄関のドアノブに取り付ける部分の設計。 簡単な形状でいったん形を作ってみて、現物合わせで修正しながら、最終形を目指す。

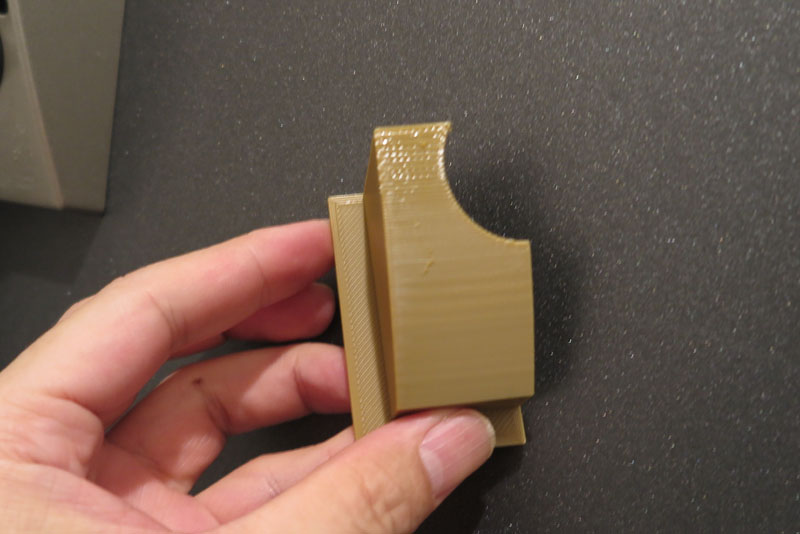

まずは、ドアノブの幅調整。寸法を測って簡単な板状でチェック。 余裕をもって作ったので若干の隙間があるが、キツキツよりは少しくらいの隙間があったほうがいいだろう。

板だけだと不安になったので、若干の立て板もつけてみた。特に変化なく問題なくはめ込みが出来そうだ。 ドアノブのどの位置まで覆うか、悩むところだがドアを開ける可動部はふさぐわけにはいかないので、 この位置が限界点かもしれない。

では、ドアノブの高さを測りながら上部カバーを作ってみる。サムターン部分を丸く穴をあけている。 突起物の測定はノギスはちょっと苦手。測定誤差が大きそうだ。

あてがってみると高さが足りなかったようで、隙間が各所にできている。1mm~2mmの隙間なので、もう少し高さを上げて、 作り直そう。やはり作ってみて初めてわかることは多い。試行錯誤を繰り返してみよう。

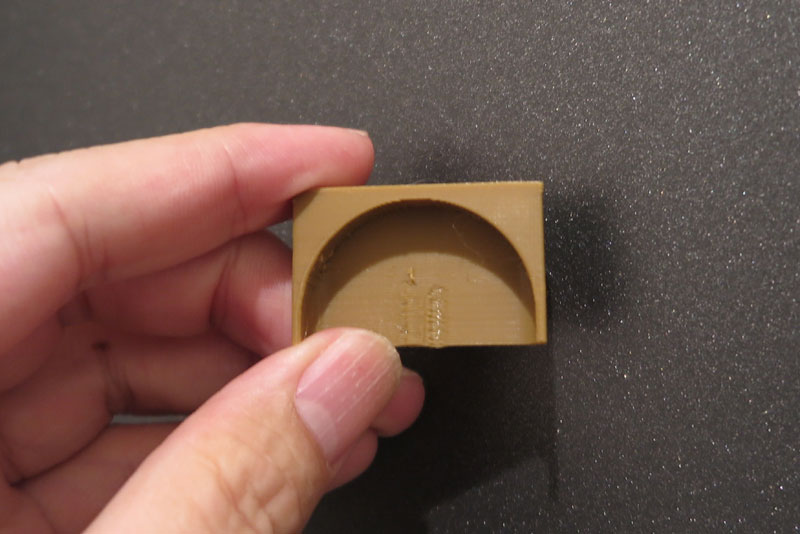

かぶせる形状のために、誤差を見たい部分が覆われてみることが出来ず、どれくらい一致しているかずれているかがわかりにくい。 なので、半分に分断した状態のものを作成。これで内部のずれを確認して調整を図る。

微調整が終わり、ほぼOKな形状が出来た。ドアノブにぴったりくっつければ、サムターン部分がきちんと一致する。 台座部分はこれで問題ないだろう。

全体版を作成し、あてがってみる。予定通り問題なくマッチする。これが上下存在するが、錠の形状は同じなので、 どちらにもぴったりフィットした。

これで台座周りはデータ採取ができた。

スイッチ式

さて、上部部分を考えるが、そろそろスイッチ式サムターンを何とかしないといけない。 何かの稼働装置でスイッチを押すのはハードルが高そうなので、せっかくのセキュリティが落ちるが、常時スイッチを押した状態にしてみる。 サムターンにぎりぎりのカバーをかぶせて、スイッチが押された状態にしてみる。 測ってみるとサムターンつまみの厚みより中にまでは押し込まれないから、ぎりぎり幅までスイッチを押し込めばよさそう。

では、はめ込んでつまみを回してみる。施錠時や開錠時ともに問題なく回転する。 念のためにつまみのスイッチ部分を触らずに回転させてみるが、問題なくどちらにも回るので、 カバーがうまくスイッチを押しているようだ。スイッチ式セキュリティの解除ケース?の出来上がり。

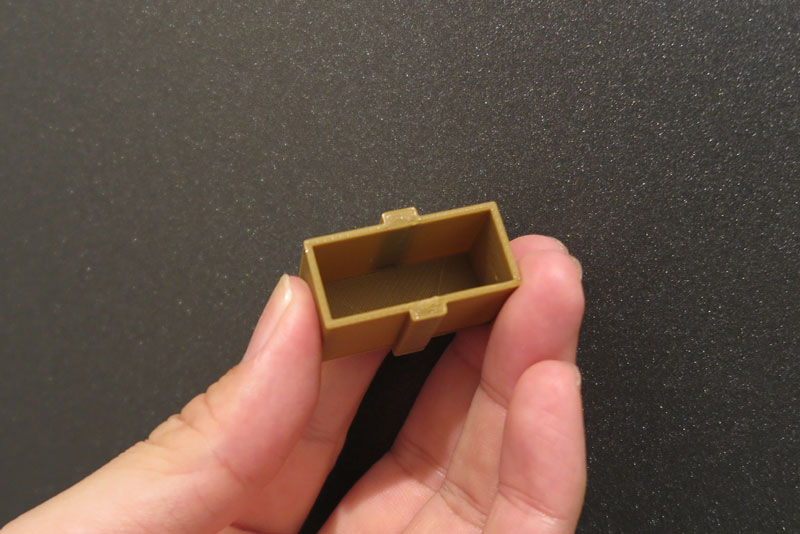

うまくスイッチを押す幅は判明したので、つまみの形状に合わせてすっぽり入るカバーにする。前回の作戦を活かして、 半分だけ作成する作戦を実行。これで事前に測定したデータで作った形状のはまり具合を確認する。

若干の余分がありつつも、いい形状でフィットしていて、しっかりしたカバーが作れそうだ。

ということで、最終調整が出来たら、半分だけの形状から最終形状に戻して印刷すると完了。 きちんとフィットすることは、事前の実験で確定しているので、この完成品が設計通りに印刷されていれば、 何も問題は無い。一応試してみたところ、何も問題なく動作。セキュリティレベルを落としてしまう部品!が、 いい感じにできあがった。

回転部

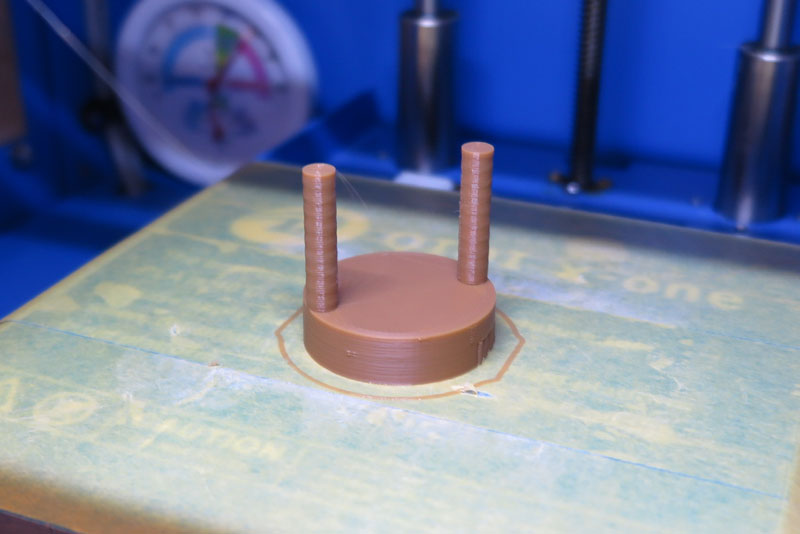

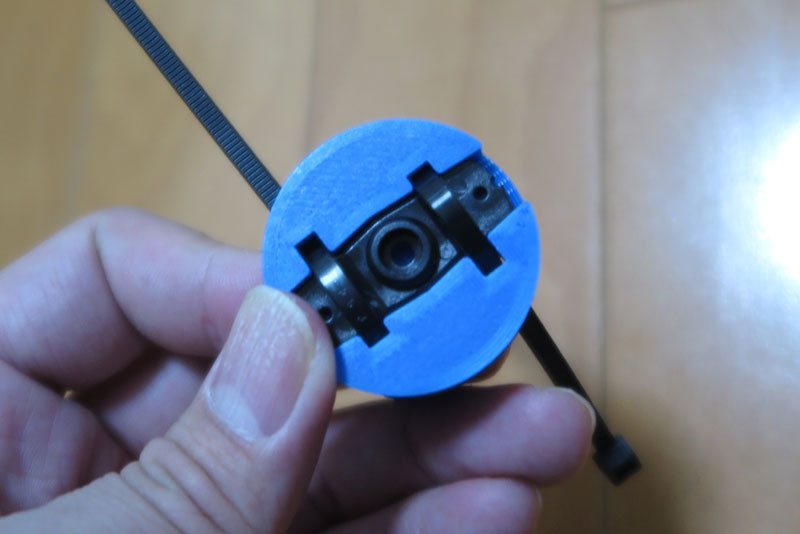

次に回転部分の設計。つまみにカバーをしたので若干つまみの厚みが増えている。これを考慮してつまみを回す部品を作成。 つまみは縦か横の90度回転をするので、回転部分では45度位置に爪を用意してつまみを回転させるようにする。これで手動による空回りも可能なはず。 円盤裏側にはサーボのサーボホーンをはめ込む穴を用意。ねじ止めは大変そうなのでサーボホーンが引っ掛かるようにしておく。

これで少し回転を試してみると、ちょっとガチャガチャ引っ掛かり多くいまひとつ。ぎりぎりまで大きくして、 つまみのなるべく外側に力がかかるようにしてみた。つまり円を大きめに。

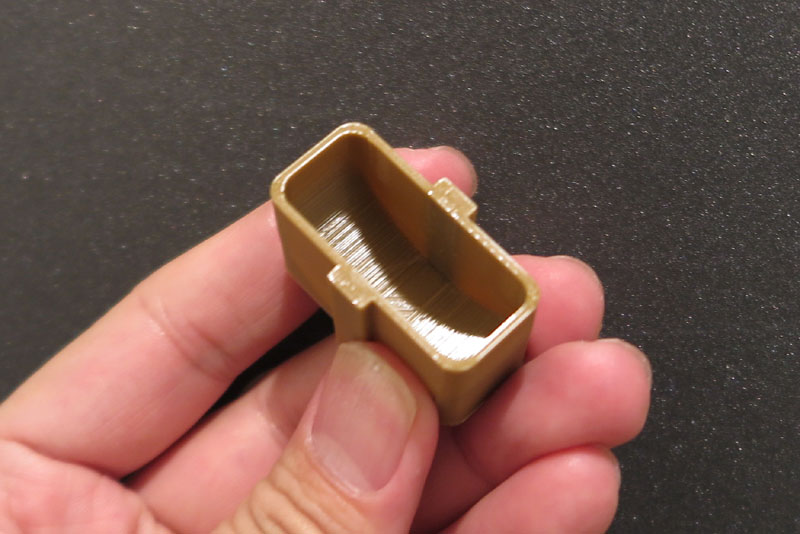

パッと見違いが判らないが、つまみサイズぎりぎりまで径を大きくしてある。これ以上は扉のハンドルに激突してしまう。これで進めてみよう。 では、これを稼働させるワクを作成する。

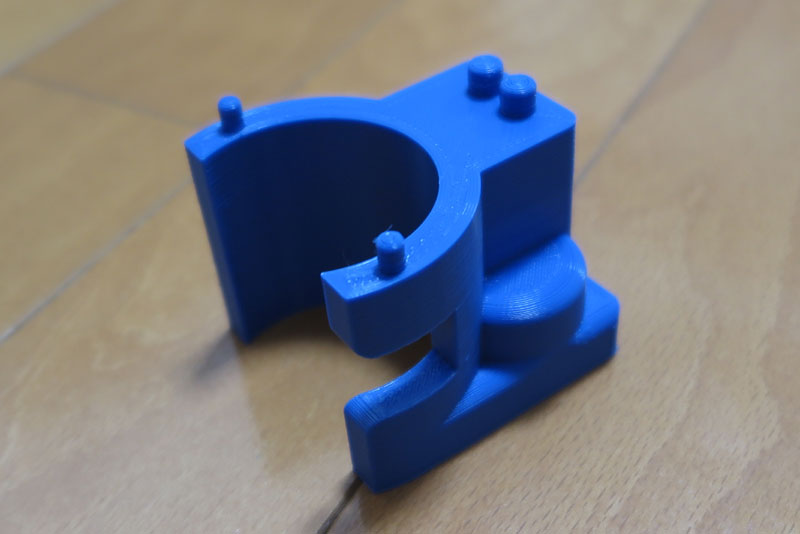

台座の上に乗っかり、サーボにてつまみを回転させるための枠を用意する。 つまみの直上に回転部が来るようにすればよいが、ドアレバー部分にかからないように、台座と同じサイズで作成。 サーボのねじ止め箇所に突起を合わせてはめ込む作戦。

初版は色々不具合出しなので、これをベースにいろいろと検討。サーボの固定用突起は位置合わせが難しい。 そしてこの突起形状は3Dプリンタ出力では力が弱く、少しの力で突起が取れる。穴をあけて別途ねじ止めのほうがよさそうだ。

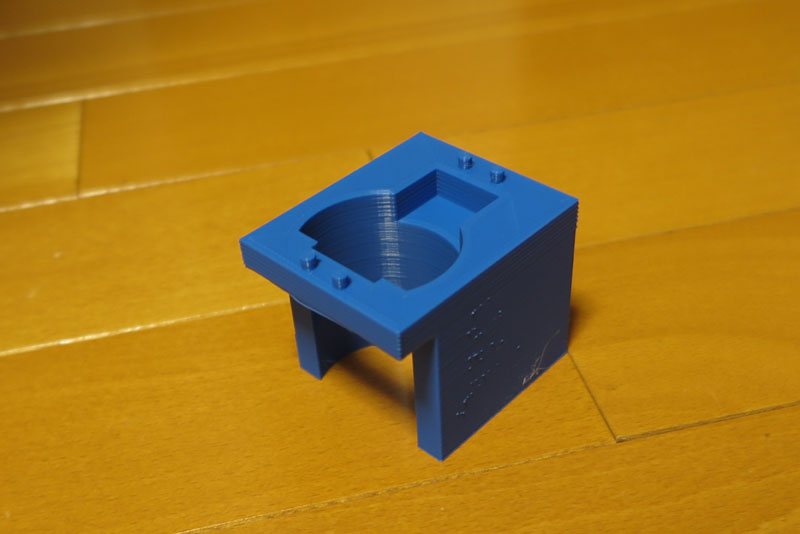

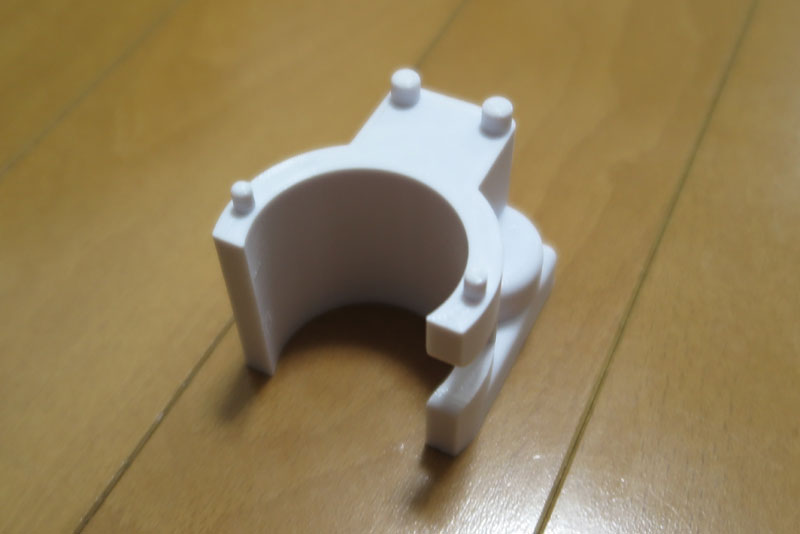

結果的には、いろいろと改良を加え、以下の形とした。

サーボ取り付け部は別体型とし、胴体部分のみの形状とした。上部の突起は別体ヘッダ部との結合用。 また、つまみの真上にサーボをかぶせる形とすると、手でつまみを回すことが出来ないので、つまみ押さえにハンドルをつけて、 つまみではなくハンドルで施錠解錠ができるようにしてみる。そこで一部胴体部分につまみハンドルの通り道(手前側)を用意。

サーボ

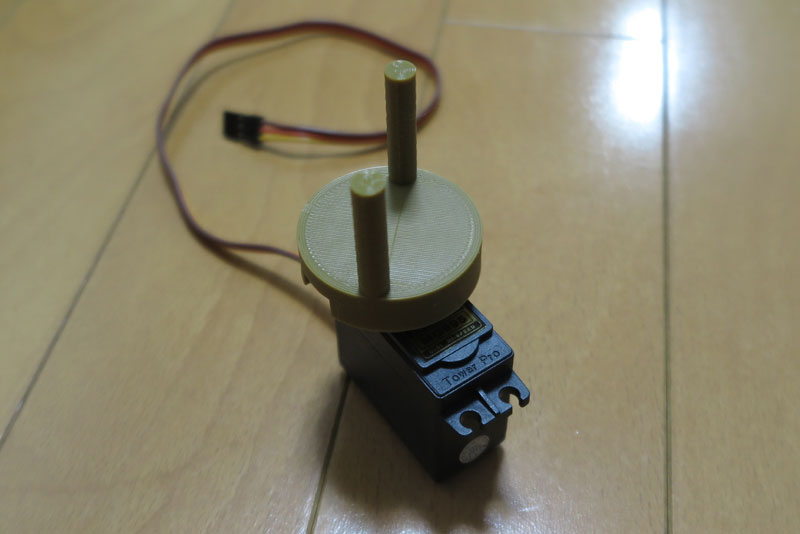

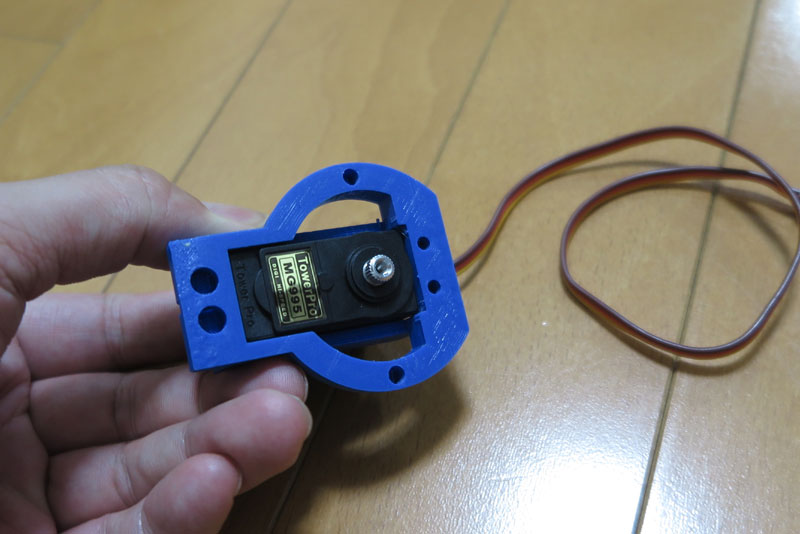

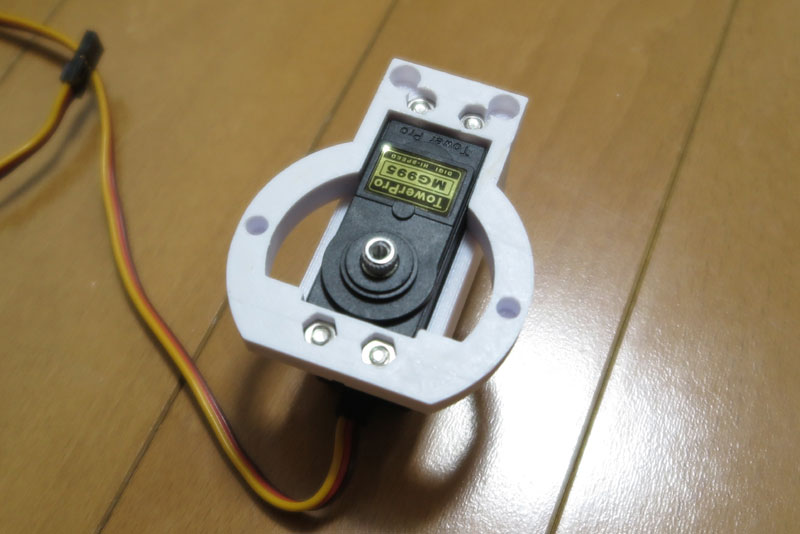

サーボに関しては、家にあったMG995というのを使用する。 ちょうど2個あったので、都合がよい。ギア部分が金属製なので強そう。錠の開け閉めにどれぐらいのトルクが必要なのか不明なのだが、 マイクロサーボよりは力があると思うので、頑張ってくれるはず。でもちょっとデカい。

付属のサーボホーンの縦長のやつを使用し、回転部分の長さに合わせてカット。 つまみをひねる回転部はこのサーボホーンの形に合わせてへこませておき、はめ込む。試しに回転させてみると、いい感じに回転してくれている。 装置にはめ込んでもスムーズに動いてくれるといいが。

サーボ抑えの部分は、サーボをうまく固定できるように作成。そこそこトルクがあるので、 暴れないようにしっかりと押さえておく必要がありそうだ。

上からサーボを入れることで、サーボの頭がちょうど出てくる設計。まだ、いろいろと改良点は見つかったので、 もう少し修正が必要。しかしサーボのサイズはしっかりと判明し、ガタの少ない状態でセットできる。

サーボの操作のほうは別途。左右双方にそれぞれ90度動いてくれれば、うまくいく計算だ。

仮作成版

各箇所の調整を経て、仮作成版完成。それぞれ5~6回の改良を加えてきている。なかなか長丁場の開発となってきた。 印刷もそれぞれ時間がかかるので、大変だ。

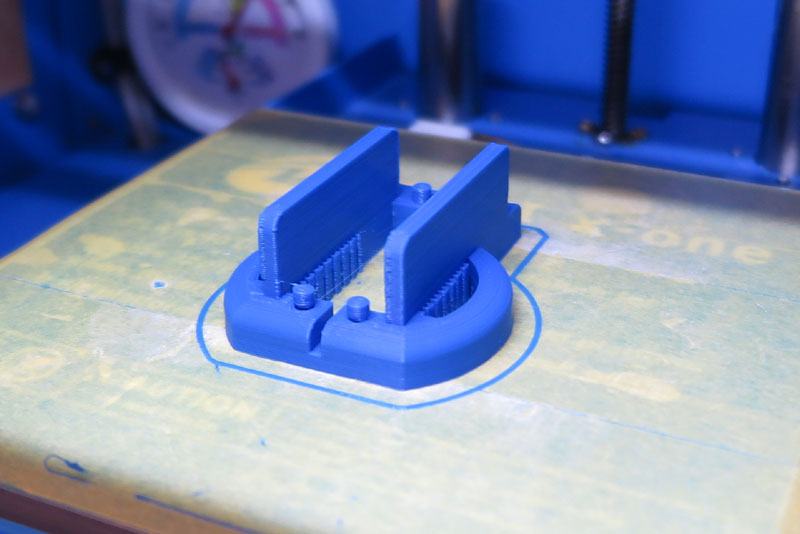

今回の開発でよかったと思うのは、各種部品を分割したことだ。これで、個々の部品レベルのみで調整が可能となり、 それぞれの印刷時間は全体を印刷するのに比べ格段に短く済む。全体を一つで作るとたぶん10~20時間の印刷時間となるだろうが、 個別なら再出力も気軽にできる。

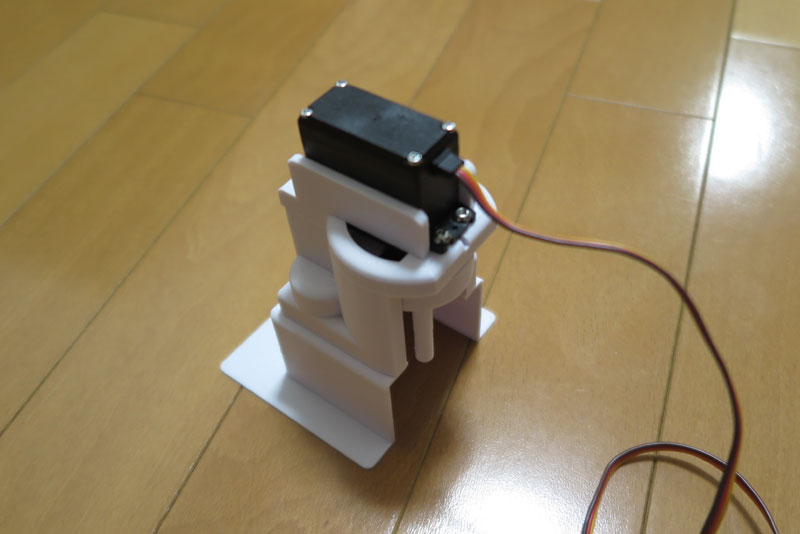

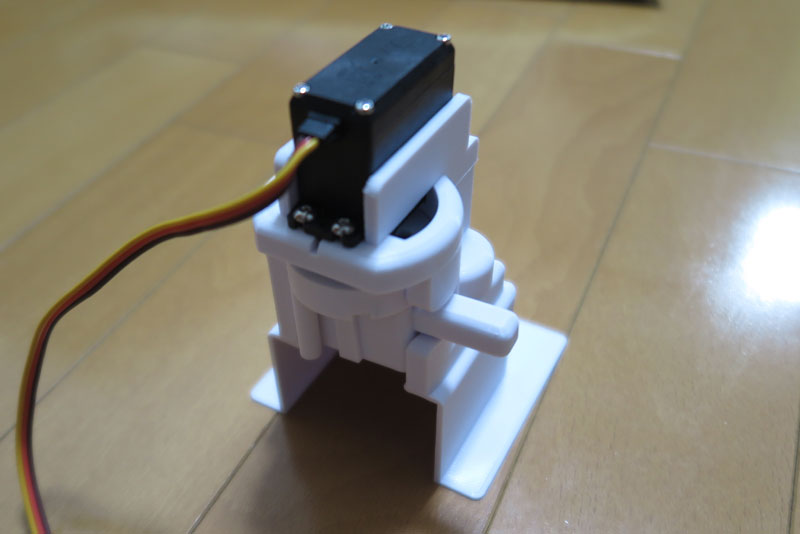

ひとまずこれらの部品類を組み立ててみる。台座部分、中央筒部分、上のサーボ取り付け部分とうまく合体。 サーボに取り付ける回転部分も取り付けると、予定通り組み上がった。

これで、サーボを少し動かしてみる。う~ん、引っ掛かる。真ん中に比べ台座部分の穴は半径が小さめ。 本来はここに回転部分は当たらないはずなのだが、ぎりぎり引っ掛かって障害になっている様子。 どうやらサーボと回転部の隙間が大きいようだ。回転部分を下向きに取り付けるので、回転部が下がりがち。

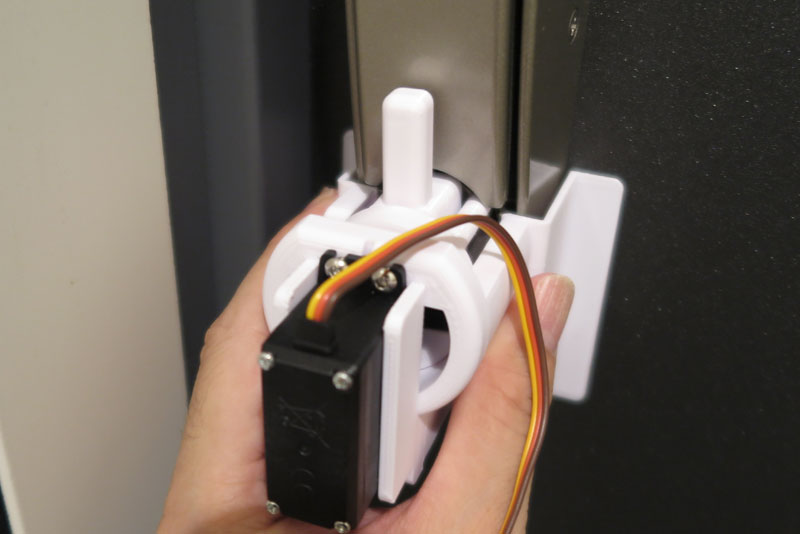

では、実際の錠部分にも取り付けてみる。これはいい感じ。錠のつまみに取り付けるカバーの棒が上を向いているが、 これを横に倒すと施錠。また引き上げると解錠と、いい動作をする。ただ、手で動かすのである程度いい感じに動かしているが、 自動動作で確実に動く必要があり、もう少し検証する。

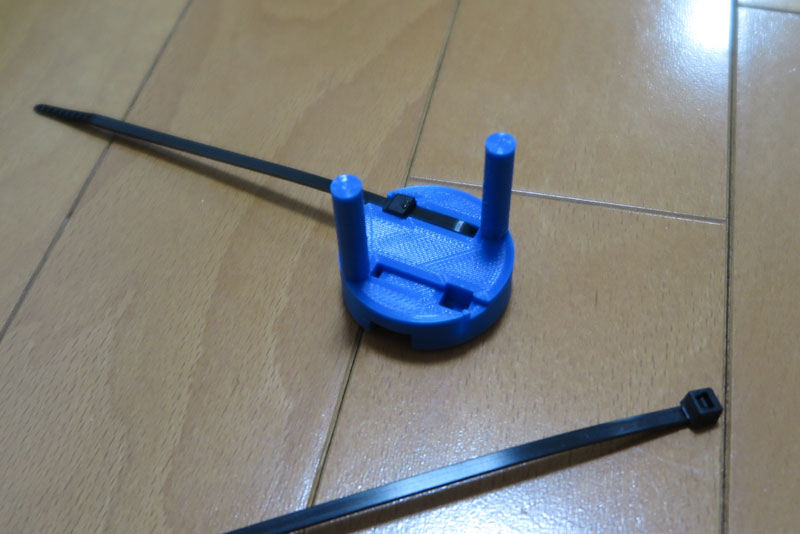

ということで、いくつかの課題が見つかった。まずはサーボと回転部分の取り付けを改良。 現在はなんとなくのはめ込みで取り付けているだけなので、これをしっかり取り付けたい。 接着剤でくっつけるという手もあるが、完全固定はその後の調整ができなくなるので、ここはタイラップでの固定を試してみる。

タイラップを通す穴をあけて、サーボホーンと回転部分が固定できるようにする。タイラップのひっかけ部分は穴をあけて隠せるようにしてみる。 回転部分の台座は10mmあり、タイラップのひっかけ部分は6mmなので、何とか隠せそうだ。

うまくタイラップを仕込み、サーボホーンの固定に成功。タイラップの頭が少しはみ出たので、そこはニッパーでカットしてごまかした。

これで、サーボホーンと回転部分はしっかり固定された。また、回転部の棒は1mm短くして、引っ掛かりを少なくしておいた。 サーボの回転でうまく施錠と開錠が出来ればよいが。

では、試作第一号の内容。3段重ねのドアロックで、下段はドアのノブに形状を合わせてある。 中段部は錠のつまみ部分を回転させる部分となっており、側となる筒部分と、つまみを覆ってスイッチを押さえる部分とつまみを回す部分で構成。 上段部はサーボを固定させる構造となっている。

各部品

台座部分。印刷時間04:08:40、フィラメント使用量16.09m

中段寸胴部分。印刷時間03:03:17、フィラメント使用量11.13m

上段サーボ部分。印刷時間01:37:50、フィラメント使用量5.03m

シリンダー回転アーム。印刷時間01:24:39、フィラメント使用量3.11m

つまみ部分。印刷時間00:55:14、フィラメント使用量2.58m

ハード部分完成