印刷中のにおいについて

3Dプリンタは、プラスチックを溶かして製造を行っているため、プラスチックを加熱した変なにおいが出てくる。ABSの場合は、結構よくない臭気や良くないものが出ているようだが、自分はABSは使っていないのでよく知らない。

PLAは植物由来とは言うが、においはちょっと甘いような変なにおいがする。そしてあまり安全ではないらしい。とはいえ特別ひどいわけでもないらしい。ただ長時間印刷するので、長時間放出されており、やはりあまりよくないのかな。

最近の箱型3Dプリンタでは、だいたいフィルターがついていて、臭気対応がされているので、やはり問題視はされているようだな。自分はわりとプリンタ近くでずっと過ごしているから、結構吸い込んでいると思われる。今のところ何も影響は出ていないと思うが、対策を考えておいたほうがよさそうだ。

換気計画

3Dプリンタから出るにおいを室外に排気してしまえばよいと思うので、何か換気システムを作ればよいと思われる。焼肉の煙を逃がすと思えばよさそうだ。ということで焼肉用ダクトファンを探してみる。

いろいろと出てきた。風量値がどれくらいあればよいのかが不明だが、ある程度パワーが無いと換気してくれないだろうし、あとは音とかがどんなのか気になる。業務用扇風機とかは風は強いけどかなりうるさいもんな。

「ダクトファン」あたりが換気用なので良さそうで、これで絞り込んでいく。そして風量コントローラーがあるやつを選ぶ。MAX回転のみでうるさかったら結局使えないことになりそうだから安全策として。

コントローラは無線リモコン式などがあったがちょっと高価になるのでパス。有線コントローラ付きでそれなりに風量がありそうなこちらを購入。あれ?、最初に表示されていたやつだな。

あわせて、逆止弁というものも購入。ファンが動いていないときなど、外から風が吹き込むのを防ぐ。嵐の時など雨が入るのを防ぐのかな?

そして、ダクトホースも購入。これで3Dプリンタ付近の空気のみ局所的に吸い出すようにしたい。

ホームセンターにあるとよいのだが、近くのホームセンターでは見つからなかったのでAmazonで購入。

ダクトファン

換気のためのメイン部材となるダクトファン。100mmダクト向けということで、そんなに大きくないので設置場所は自由にできそうだ。ちょっと飛行機のジェットエンジンっぽい。

電源コードの反対側に、スピードコントローラーの取り付け口がある。取扱説明書を見ると、電圧制御を行ったり抵抗制御を行うことで、ファンの回転数制御ができるようで、自作でコントローラを作成することもできそうだ。と言っても面倒なので付属のコントローラを取り付けて使用する。

コントローラの接続はオーディオで使用するような4ピンコネクタなのだが、ねじでしっかり留めて外れない仕組みがついている。なんだかちゃんとしている感じだ。

逆止弁

ダクトに外からの風の侵入を防ぐための弁。かなり簡単なつくりで、弁が自重で閉じる仕組み。これなら自分でも作れそうな気もしたが、いろいろノウハウとかありそうなので、既製品にお任せしておこう。

弁をきちんと機能させるには、上下をしっかり合わせておかないとダメそうなので、上や下の位置を外部に印をつけておく。

ホース

5mのホースを購入してみたが、届いたホースはかなり短く約15cm。実際にはジャバラになっていて伸びるので伸ばすと5mになるのだろう。

ホース固定用のクランプも2つ付属しているので、うまく活用してみよう。

排出口

空気を部屋から外に出すのは部屋の壁に換気口があるので、ここを使用したい。ここの径が100mmなので、ダクトもこれに合わせた。普段は自然換気のための換気口だ。

さて、業者ではないのでどのように取り付けていけばよいか不明。まあ

プリンタ⇒ダクトパイプ⇒ダクトファン⇒逆止弁⇒換気口

とつながればよいはずだ。まずは換気口から攻めてみよう。

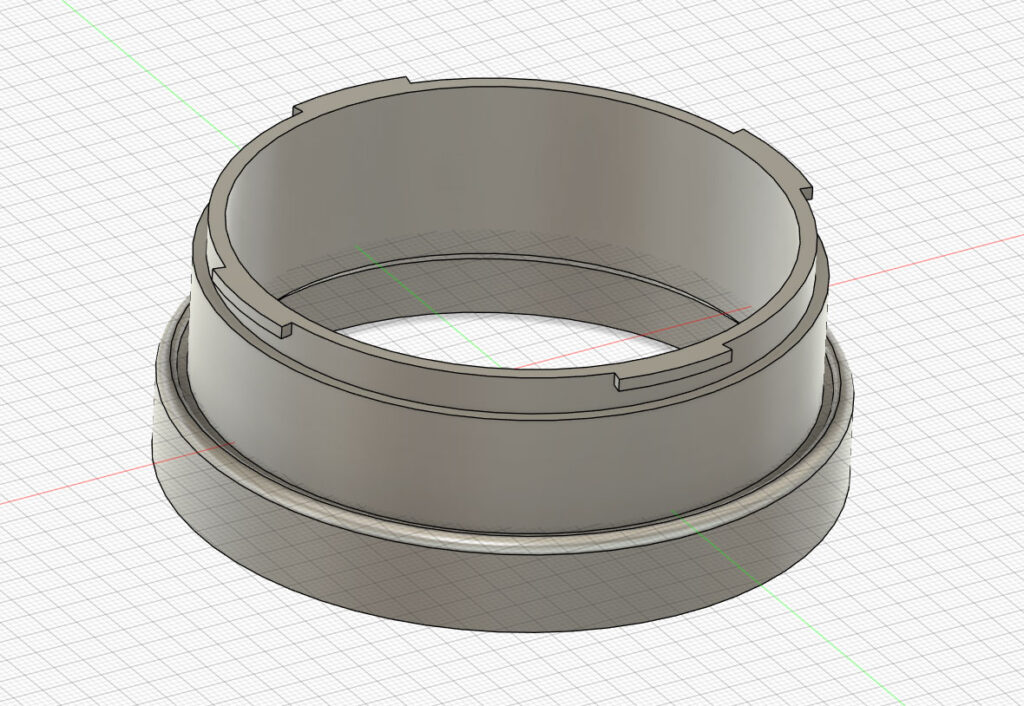

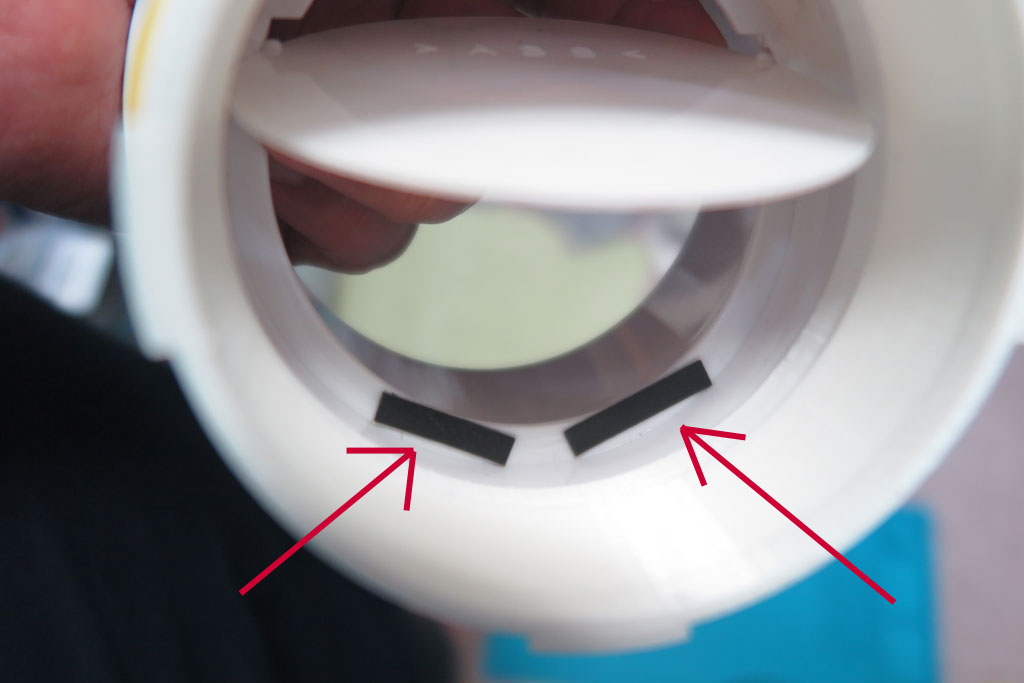

壁の換気口は回転させると取り外せる。取付の仕組みを見てみると、ツメを使って回転させてひっかけて固定させている様子。

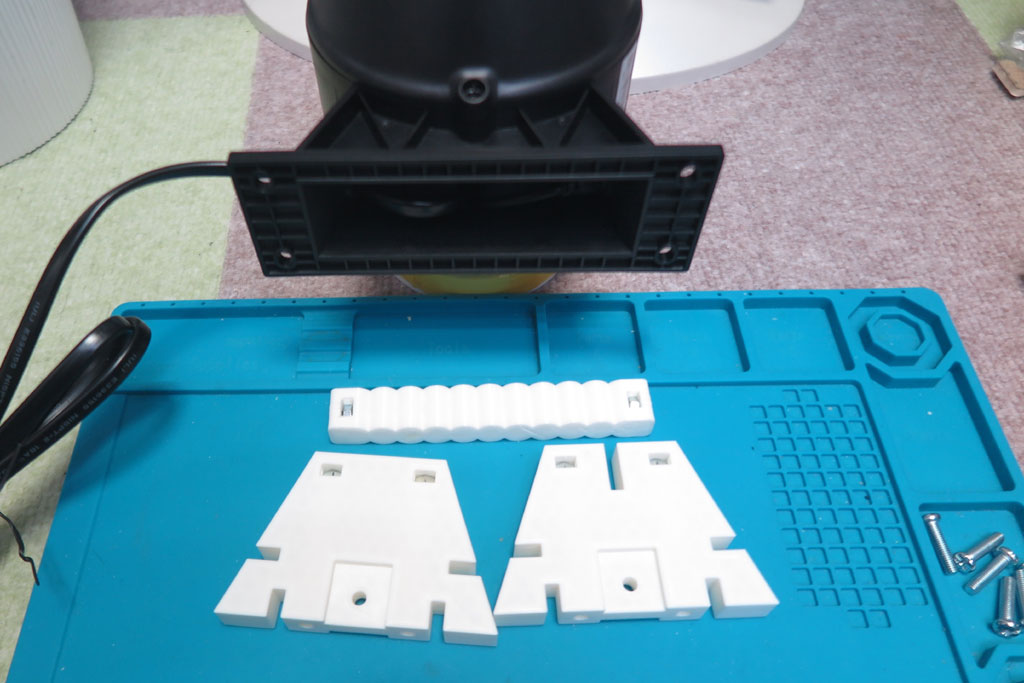

きれいな円形でツメも円形に沿うツメなので、取付部分は3Dプリンタで作成してみよう。

これを印刷して換気口にきちんとと取り付けできるかを確認したところ、うまく取り付けできた。きちんと換気口に取り付けできそうだ。

また反対側は逆止弁と合わせたので、逆止弁が取り付けできるようになっている。そこそこぎりぎりのサイズで出来たので、ガタガタせずに取り付けできそうだ。

なお、これで逆止弁を換気口に取り付けてみると、ビビビ…とビビリ音が発生。外からの風圧で弁が震えてしまい、それが音となっているようだ。これはうっとうしい。

弁となるプラ板が音の発生源として鳴っているようなので、プラ板が当たる箇所にゴムを貼り付けてみる。これで音が鳴らないようにしておく。これぐらいは事前に対策してあってほしいところ。

これでひとまず変なビビリ音の発生はなくなったので、よかった。

ファンに取り付け

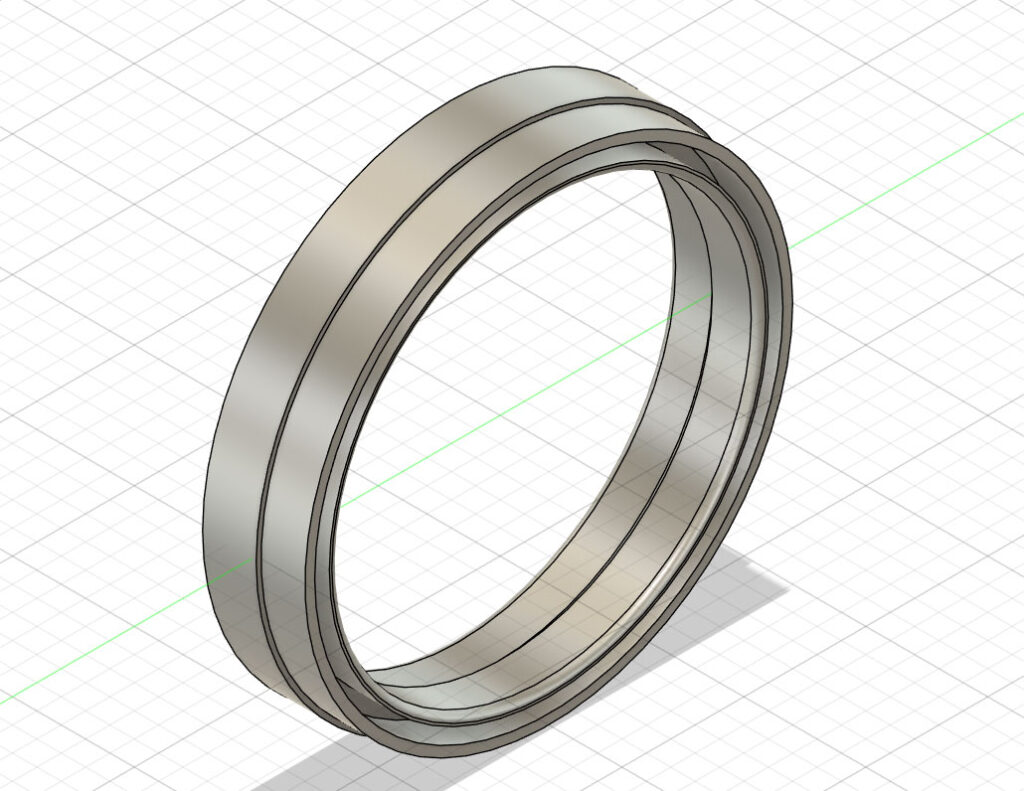

ちょうどいい感じの逆止弁との接合部ができたので、同様にダクトファンと逆止弁を結合する部分も作成してみる。ダクトファンの出口側のサイズを測定して、いい感じのサイズで作成してみる。

少し太い側がダクトファンのほうとなる。取り付けてみるとこちらもいい感じにフィットした。珍しく一発確定だ。

逆止弁との接合も問題なし。

ファン台座

さて、取付を行う換気口だが、足元に空いている個所を使用する。棚の下の見えない位置なので、ダクトホースやファンなどが隠せていいかも。

換気口コネクタと逆止弁とダクトファンを一通り結合するようにしたので、ダクトファンがこの位置に配置されなければいけないが、少し高い位置となるので台座でかさ上げして高さをそろえようと思う。

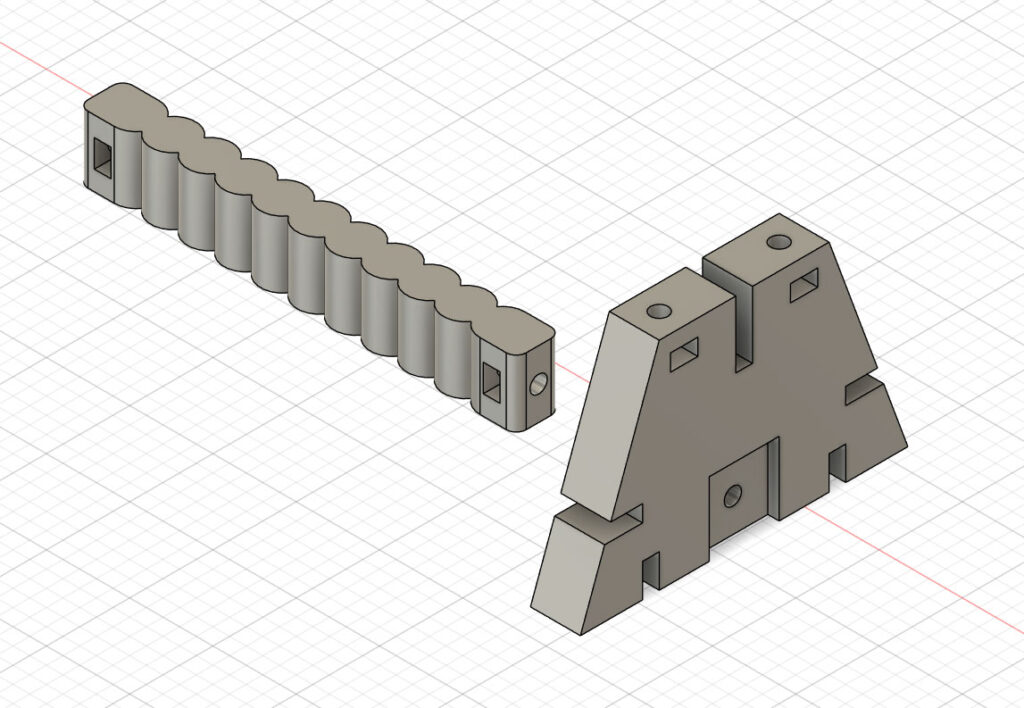

こんな時にも3Dプリンタで台座を作ると、決められた高さの台座が作れるので便利。かさ上げすべき高さを測定して、それに合わせた台座を設計。ダクトファンの足にはネジ穴が開いているので固定にはそれを使用する。

台形の足の天頂にはネジ穴を準備。M6ねじが使えそうなのでそれに合わせて設計。

台形の台座なのだが切り込みが入っているのは、印刷時の反り対策。秋になってへやがっ寒くなってくると、PLAでも直線形状は反りが出やすい。なので途中を分断しておくことで反りを減らしている。強度的にはどうなるのか不明。

印刷したら、ねじも用意して、取付準備。台座を作ってダクトファンと結合する。

台座を組んで、ダクトファンと結合して、かさ上げ台座とファンが完成。

換気口への取り付け

換気口に、逆止弁とダクトファンの接続準備が整ったので、実際に換気口につないでみる。

逆止弁+換気口コネクタをまずは換気口に差し込んで固定。

その後、逆止弁とのコネクタ付きダクトファンを逆止弁と結合。

これでダクトファン⇒逆止弁⇒換気口がつながった。

上の棚がギリギリだ。台座付きの状態では入れることができなかったので、バラバラのまま設置場所で結合を行った。写真はまだねじ止めしていない。棚が網状で上からドライバーが差し込めてよかった。

換気口コネクタと逆止弁は気密確保のためにテープで覆った。そしてダクトファンとコネクタもテープで覆った。逆止弁とファン側コネクタとは取り外しのメンテナンスも考慮して、テープ固定はせずにおく。結構きっちりと嵌まっているので、漏れ出る空気は少ないと思いたい。

これでダクトファンを仮回転させてみて、壁の外から空気が出てくるかを試してみると、それなりに排気されているようだ。ただ思ったほどの空気は出てきていない。換気口の外側はゴミや虫が入らぬようメッシュがあったり、雨が入らないように雨除けがあるなど抵抗は多いのでそんなに空気の通りが良くないのかも。

ダクトホース

室外排気部分は完成したので、あとはダクトホースを取りまわして、プリンタからダクトファンに接続が必要。

工事中