遅延オン回路

フォグライトだが、仮にもライトでそれなりに強力なので電気を食う。イカリングとフォグライトの両方点灯で2灯とも点灯すれば、 2A、22Wくらいの電力を食う。走行中なら大したことはないがキーをひねった最初の段階からがっつり点灯させるのはいろいろと良くない気がする。 できればエンジン始動後に点灯が良いが、そこまではしくみ不明で難しそうなので、キーオン後ある程度遅延して点灯させてみようと思う。

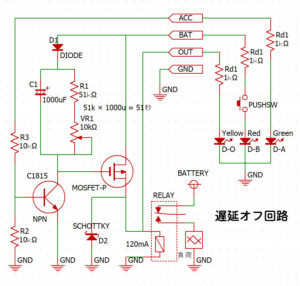

TMAXの時にエンジンオフでも1分後に電源が切れる、遅延オフリレーを作成したので、 これの逆になる遅延オンのリレーを作成すればよいだろう。

遅延オフの時は、FETの回路にコンデンサを挟んで切断を遅延させていたのだが、遅延オンはどうすれば?

電子回路はシロートなので、すべてgoogle頼りなのだが、よい回路例がない。というか回路例通りやってみてもうまくいかない。 555タイマーICの例も多くそれも試して見たが、うまくいかなかった。

なんだろ、自分のやり方が悪いんだろうな。

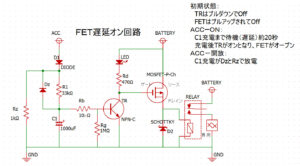

結局自分で考えながら、回路を作成した。色々パターンを試していくと大体傾向が見えてきたので、 抵抗値を変更しながら期待する動きの数値を導いた。というか動きそうな値で動かしたらいい感じだったので、 これで確定しただけだが。

動作した遅延は20秒~30秒。キーひねってNT1100の画面が立ち上がるまで15秒くらい。それからエンジンかけるので、大体いい時間だと思う。

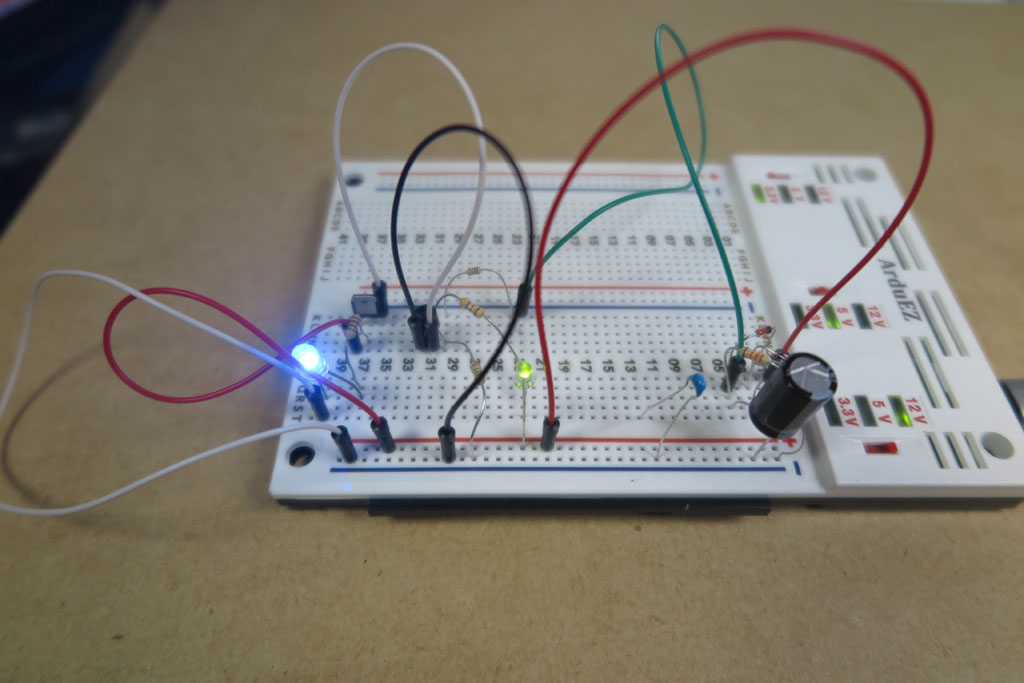

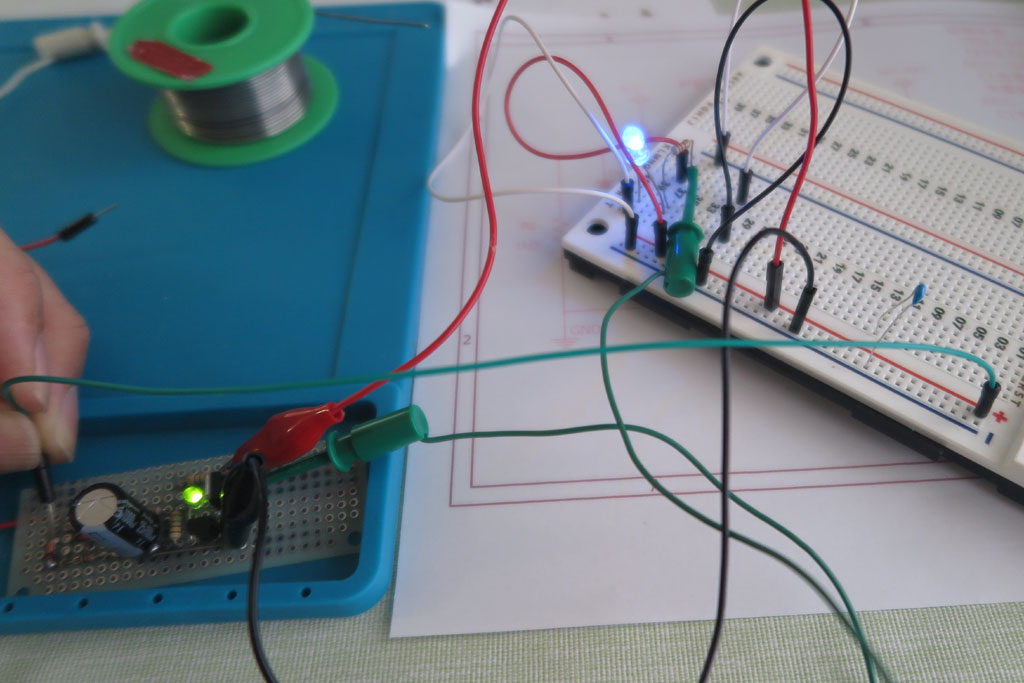

ここに至るまで、いろいろとブレッドボードで試してみた。 抵抗とコンデンサのRC回路で電圧がじんわり変化することは分かっているが、それによってFETやトランジスタをどのように動かすかで苦戦。 回路設計によって電圧不足や電流不足などでうまく動作しないことが多く、色々と苦労させられて、おかげでそれぞれの特性がわかってきた。 失敗するって勉強になる。

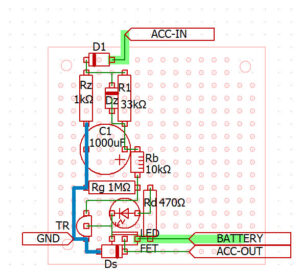

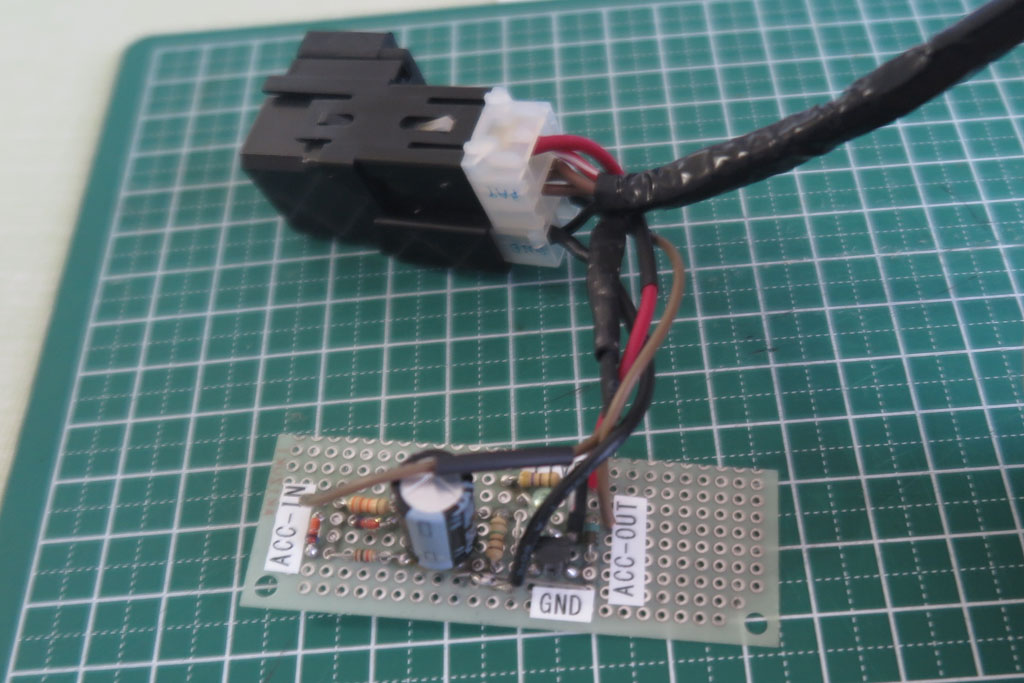

この回路に合わせて、実際に部品を組む。部品のサイズなどを考慮しながらなるべく小さく詰め込んで、部品の配置はこんな感じで落ち着いた。 はんだ付けして取り付けていく。

完成したら動作テスト。たいてい一発ではうまくいかないのだが、今回は問題なく動作。接続漏れがなくてよかった。 手前の緑LEDがトランジスタの動作確認用(コレクタ接続)右側の青いLEDはリレー負荷相当。緑点灯後、大体20秒後に青が点灯してくれたので良かった。 この回路だとLEDがじんわりと点灯するが、実際の負荷はリレーなのである程度電圧が上がったところでカチリと動作することになるだろう。

試験動作がOKだったので、リレーに接続。手持ちのYAMAHA用電源サブハーネスキットに直接接続する。 これで最終動作させてみたが、期待通り遅延オンの動作をしてくれたので、問題なさそうだ。

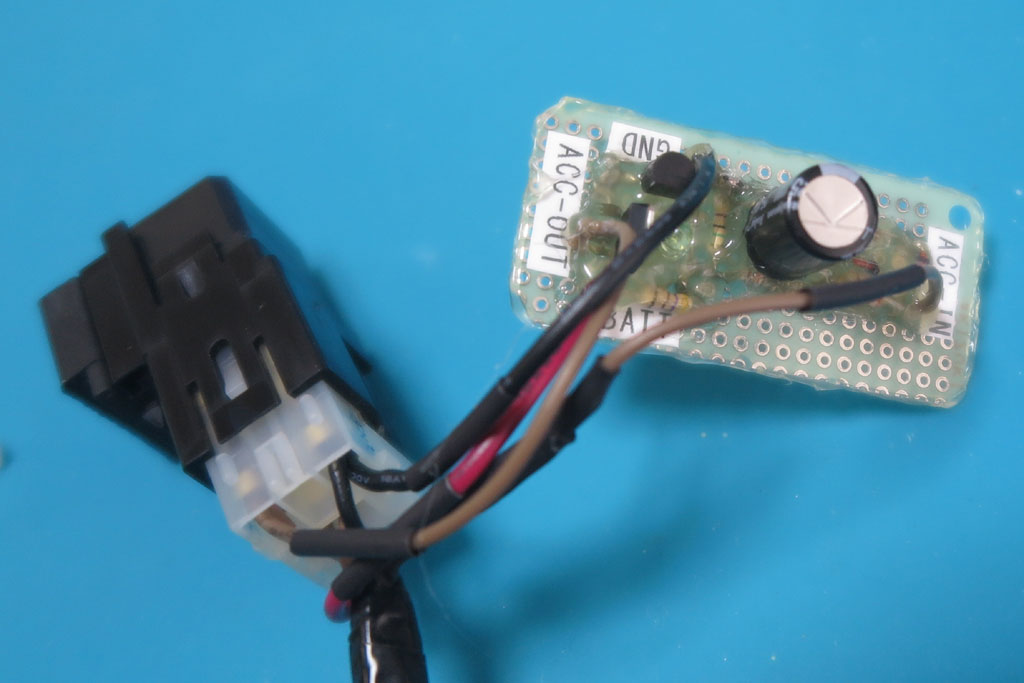

遅延オン回路は問題なさそうなので、あとで困らないようにそれぞれの線についてテプラを貼っておく。 そして回路はグルーで固めてちょっとだけ防水対策を行っておく。エンジンに近い場所だとグルーが溶けてしまうかな? この後基盤はリレーに括り付けておく。

ひとまず遅延オン装置が完成。NT1100は画面がカラーLCDでいろんな表示をしていて便利だが、いかんせん起動が遅い。 そしてバイク屋から言われたが、起動するまではエンジンは掛けないほうが良い。 セルを回すと電圧がガクンと落ちるので、起動中の処理に影響が出やすいようだ。 なので、フォグライトもなるべく起動時は負担をかけないようにと遅延オンさせることとしたのだ。 電源サブハーネスキットは分岐線が3つあるので、フォグライト以外にも電力を使いそうなものをつなぐときには、こちらを活用したい。

コネクタ交換

電源サブハーネスキットだが、接続先は110型カプラーというのがついている。 簡単なつくりで便利なのだが、非防水でバイクで使うにはちょっと良くない。水の浸水しない安全な場所で使うならよいが、 ほとんどむき出しなバイクだと、もう少し防水対策をしておきたい。

Amazonで探してみると、車用の防水コネクタがあったので購入してみる。こちらにしておけば、防水や錆対策もできそうだ。

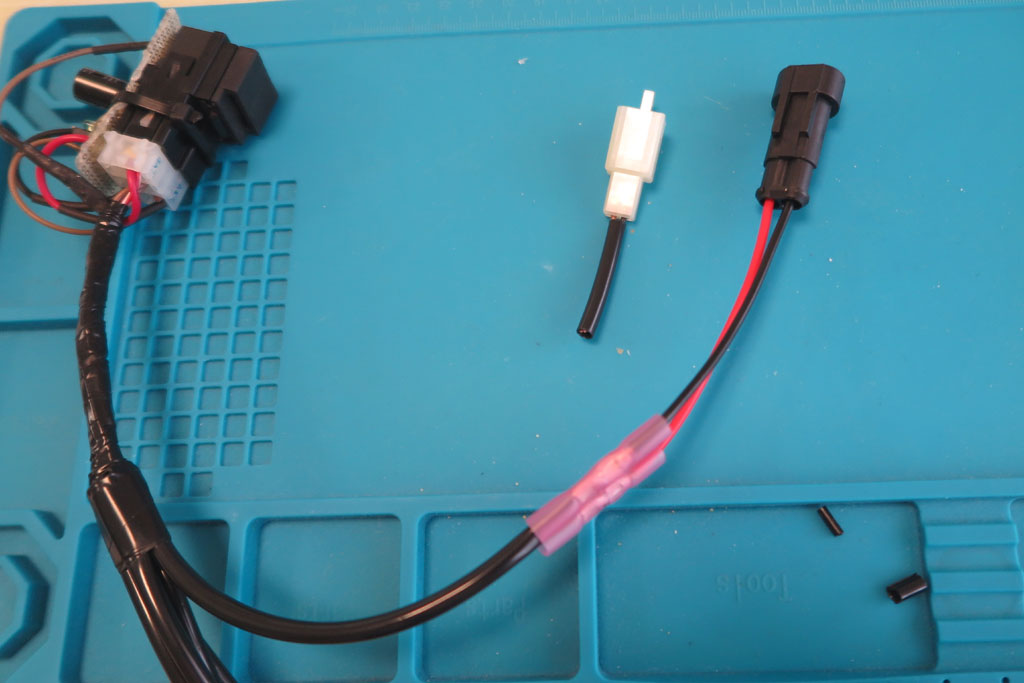

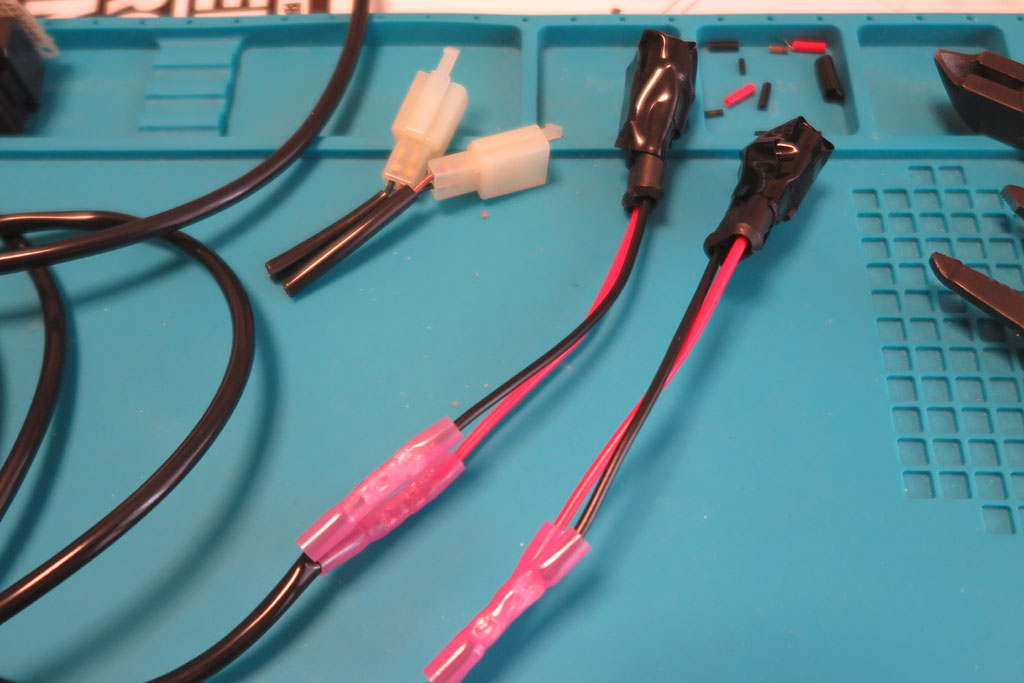

では、早速コネクタを交換してみる。既存のコネクタをバッサリ切断。これで後戻りはできない。

そして、コネクタを付け替える。やることはシンプルで簡単。 接続部分も防水圧着スリーブを使用してみた。これを使えば簡単に接続できて便利。 ちなみにこの圧着スリーブだがホームセンターにあったので、便利と思っていたが案外高い。Amazonで安く買わないと割に合わなそうだ。

残りの2コネクタも、交換しておく。 まだ使い道は不明なので、コネクタの先端はビニールテープでカバーをしておく。

配線作成

遅延オンのリレー付きの電源ラインは作ったが、その先のスイッチ経由のフォグへの配線を作成する。 電源からスイッチを経由して、フォグにつなぐ。 スイッチは2つ、ランプ側も2つ、かつイカリングとフォグライトの2つがある。

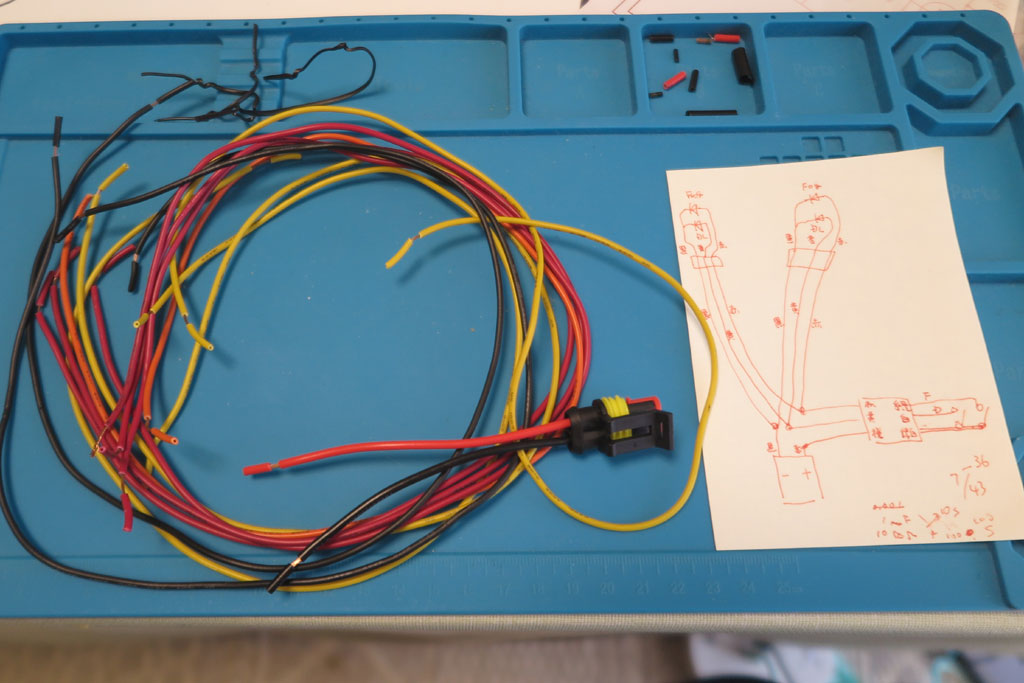

手書きで配線図を作成し、電線を準備。壊れたパソコンの電線を拝借しているが、そろそろ尽きそうだ。電線をどこからか補充しておかなくては。

あわせて、コルゲートチューブも用意してみた。PCの電線がどれだけ熱に強いのか不明なのだが、 ラジエータ付近の配線となるため、一応耐熱のコルゲートチューブで保護しておこうと思う。

しかしこのチューブはAmazonで購入したがスリット入りとなっているのにいっさい切れ目がない。 あ、レビュー見たら同様に「割れ目がない」というレビューがいくつかあった。どうやら騙されたのは自分だけではないようだ。 買う前にレビューは見ておかなきゃだめだね。特にAmazonは。

配線図に合わせて結線し、コネクタを取り付けて完成。電源部、スイッチ用コネクタ、フォグ用コネクタ2つを配線している。 あとは、末端部となるスイッチとフォグにこの線につなぐためのコネクタを取り付ければよい。

コネクタ

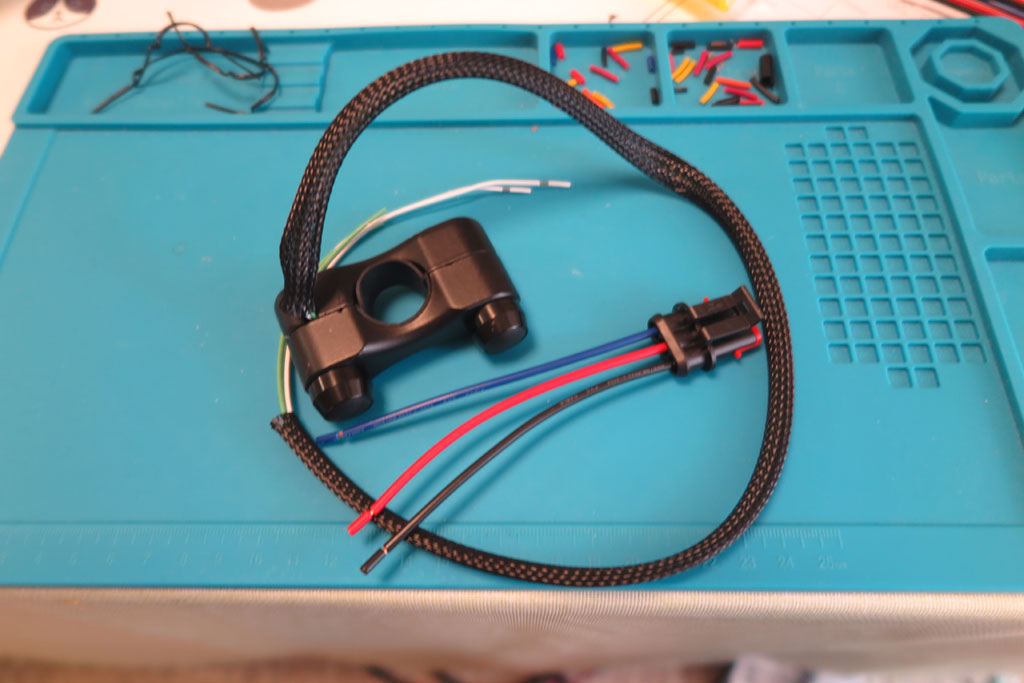

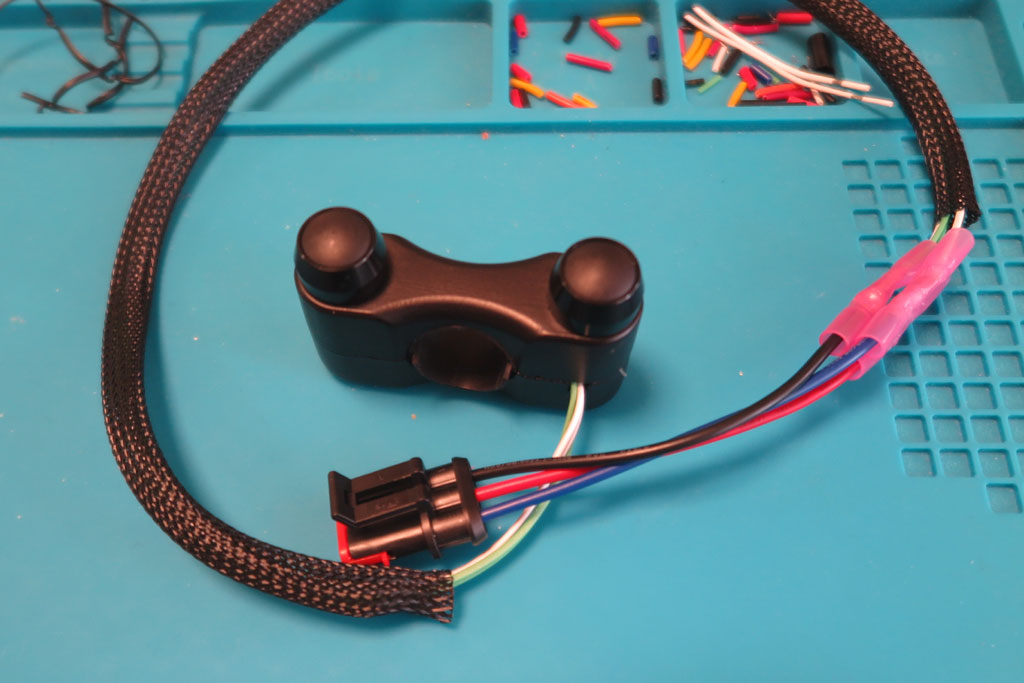

スイッチにコネクタを接続する。スイッチはハンドルにマウントする2ボタンスイッチ。 コネクタは配線に接続するための3極防水コネクタ。

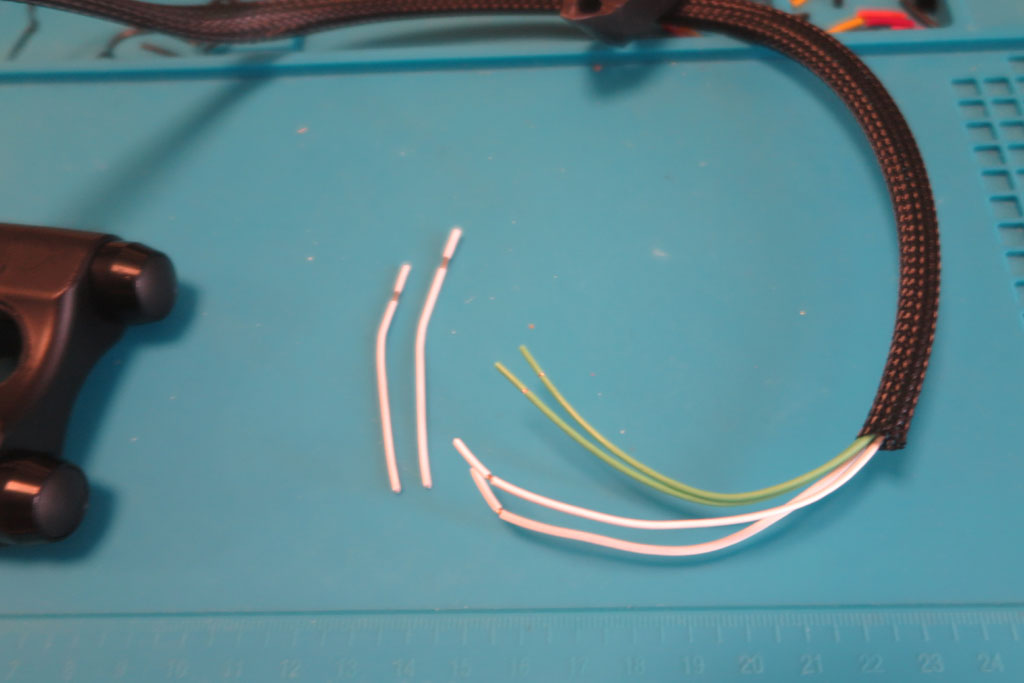

この2ボタンスイッチだが、電線の出る口から遠いほうのスイッチの緑の線が遠い分短くなっており、白い線が長い状態。 これだとコネクタへの接続が面倒になるので、白い線をカット。緑の線と同じような位置に来るよう調整。 地味な部分だが結構重要。

コネクタと結線したら完了。線の接続さえ間違えなければ簡単。 同様に、フォグライトも3口コネクタと接続した。これで一通り準備完了。

接続試験

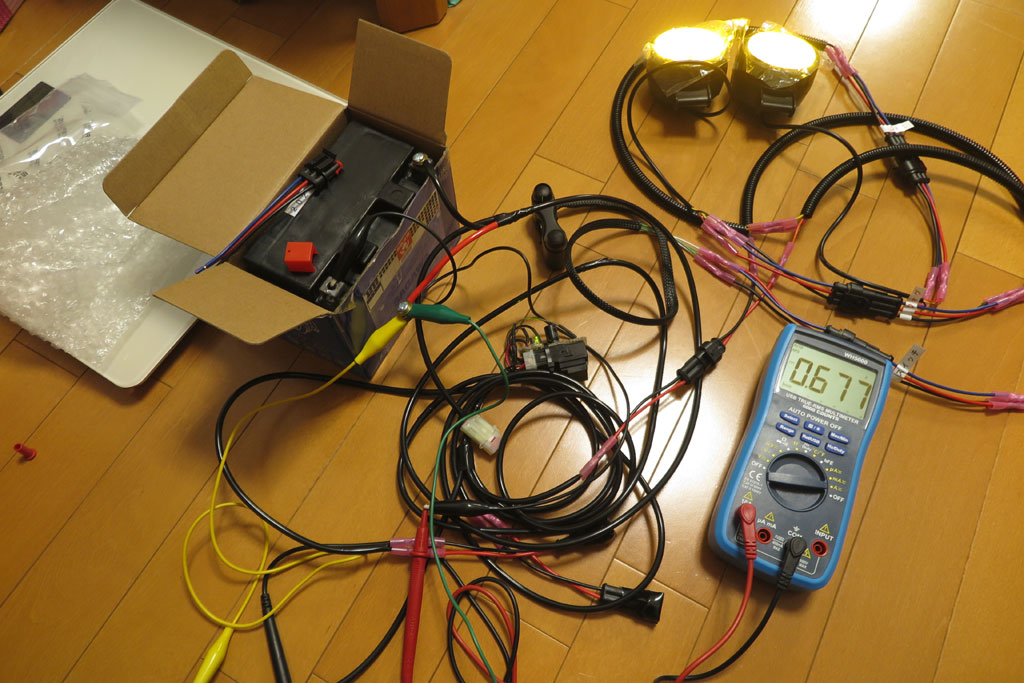

一通り、準備ができたので、バイクに装備する前に地上での接続確認を行っておく。 まずはすべての配線を接続する。

遅延装置が入っているので、バッテリーにつないでもまだリレーは働かずスイッチを押してもフォグは点灯しない。 想定通りだ。しばらくするとリレーがカチリと音を立てて、フォグが使用可能状態となった。 そしてスイッチを押すと、点灯。イカリング、フォグライト、両点灯と、問題なく動作。良かった。

では、少し気になっていた使用電流を確認しておこうと思う。 まずは、バッテリーに接続して、ACC入力なしの状態。 電流は0mAでバッテリー消費無し。ここで電流が流れるとバッテリー上がりを起こすので、何もなくてよかった。

次にACCをバッテリーにつないだ状態。キーをオンにした状態だ。写真はしばらくしてリレーがオンになった状態なので、 リレーを動かす電流が主な消費電力となる。155mAくらいが流れている。リレーとLED含む遅延装置で消費している電流だ。 遅延装置はあまり電気は食わないので、ほとんどがリレー動作用の電磁スイッチ用コイル向けの電流だろう。

2灯のイカリングを点灯すると、680mAくらいが流れた。 あれ、最初は測った時よりより少ない?1灯300mAくらい使用して、3.6W程度消費。

次にフォグライトのみ点灯。1.88Aと大体想定通り。20Wくらいの消費だ。

イカリングとフォグを両点灯してみる。2.58Aとまあ想定通りの電流値。

ひとまず、配線はうまくできており、スイッチ制御でしっかりとイカリング及びフォグライトを点灯させることができた。 あとはうまくバイクに取り付け出来れば完成だ。