動機

前のバイクであるR6(’99)を購入した1年後、モデルチェンジがあり、R6のテールはLEDとなった。 知る限りLEDテールはこれが始めてであり衝撃的だった。

LEDテールにあこがれ早5年~。バイクが新しくなったのをきっかけに、自作LEDテールにチャレンジしてみる。巷ではLEDテールの標準装備も珍しくなくなり、ネットをググれば、自作は結構多いようだ。たぶん何とかなるさ!

材料調達

メインとなる赤のLEDは、5mmLEDでは数値的に一番明るかった「TOL-50aURsCEa」を使用。 ひとまずこれを100個購入。超高輝度で12000mcdくらいの明るさがあるらしい。

それがどれくらいの明るさかは見当がつかないが、高輝度でもない普通のLEDが100mcd無いらしい から、12,000mcdなんていったらかなり明るいはずだ。ただ、半減角が15°と狭いので、光はあまり拡散しない。

実際に点灯試験をしてみると、確かに正面からは直視しづらいほど明るいが、ちょっと斜めから見ると大したことはない。 はたして、明るさは足りるだろうか? なるべくたくさん使おう。 オーディオQで購入スペックは以下。

| 光度 | 12,000mcd |

| 電圧 | 2.25V |

| 電流 | 20mA |

| 半減角 | 15° |

ブレーキランプを作るので、通常の暗めの点灯と、ブレーキ時の明るい点灯と2種類の明るさが必要。 LEDの数で明るさを制御する方法と、電圧か電流で明るさを制御する方法があるのだが、点灯させるLEDの個数制御だと、たくさんLEDを装備して使い分ける必要がある。また、ブレーキの時専用のLEDは普段点灯しないのでなんだかもったいない。

しかし、電圧か電流制御なんて高度なことは出来ないので、悩んでいたら、ちょうど良いキットがあったので購入。これはパルス方式で制御するらしく、パルスで点灯時間と消灯時間を設定し、消灯時間のパルスを長くすることで、暗くなるという物。 要するにスイッチを高速でチカチカしているらしい。LEDは反応速度が速いのでチカチカは人の目には見えない。何Hzかは不明。

LEDには定格があり、それを超えるとすぐ壊れて点かなくなるらしい。電流を流しすぎると駄目らしく、ちゃんと制御してやる必要がある。通常は抵抗を挟んで、電流制限するらしいが、バイクの場合は電圧の変化が激しく、バッテリーのみだと12V以下。しかしエンジンが掛かり走り出すと14V以上になる。なので電圧の最高値に対して設計する必要があり、そうなると通常電圧の場合はちょっと暗くなる。

そんなとき、電圧の変化に関わらず電流を制限する部品があり、これを使うと電流制御が可能となる。 定電流ダイオード(CRD)というらしい。今回の赤LEDは20mAが定格値なので、 10mAのCRDを2本並列に使用する。(10mA+10mA) 50本ほど購入してみた。

バイクに装着する際、いきなりバイク本体へ大改造するのはさすがに怖い。 一応元に戻せるように、口金はそのまま流用するようにする。これで、何かあっても元に戻せる。 最初に換えのテールランプを購入してきて、電球を割って流用しようと思ったが、 口金だけ売っていたのでそれを購入。実は口金にはいろんなタイプがあり、間違えて買ってしまったが、 ピンをもぎ取ることで、大丈夫?となった。

この基盤はユニバーサル基盤と呼ばれる物らしい。まあ電子工作用基盤だ。2.5mm間隔で穴が空いており、裏には穴ごとに銅板があるが、通常見る基盤のようにパターンなどはない。当たり前か。配線はコードか、LEDなどのいらない足を使用するらしい。

プラスチック製らしく、これをテールランプの形にカットして使用するのだが、結構固く、どうやってカットするのかわからなかった。最初にカッターで傷を付け、力一杯へし折ると割れる。直線のカットは良いが、丸くカットは至難の業。ていうか、カッターとニッパーしかないので無理。何か専用工具がありそうだが、これだけのために買うのもなぁ。

配線用に購入。いろんな色がある。しかしちょっと細かったかも。 大電流は流れないはずだが、耐久性など大丈夫だろうか?ちょっと心配。 はんだごて当てたら被覆が溶けた。熱には弱そうだ。耐熱のにすれば良かった。

メルター(ホットボンド)という物を購入。スティックを温めてどろどろになった物をガンの先から出し冷ますと、物を接着させたりできるらしい。絶縁用及び防水対策用として使ってみることにする。案外これは家の修理などにも使えるのかも。 近くのホームセンターにスティックを売っていたので、スティック補給源も確保済みだ。

調査

テールランプ取り替えのため、まずは現物を見る必要がある。早速解体作業開始。

テールランプはまず、黒く出っ張ったブタっ鼻を取る必要がある。両脇にねじがあるので、 これを外してやる。

テールというか、リアウインカーの下にあるねじも外してやる必要がある。 このねじは6角レンチが必要。両サイドにあるので、両方とも外す。

ねじを4つ外したら、黒いブタっ鼻を引っ張ると取れる。 その時、ブタっ鼻の中に隠れている透明なナンバー灯のカバーが飛び出すので注意。 ブタっ鼻に引っかかって止められているだけなので、外すと一緒に取れる。 最初はいきなり壊したかと思って焦った。 真ん中に見えるバルブがナンバー灯。こいつもついでにLED化の予定。

次にシートを跳ね上げ、テールの上のカウルを止めているねじ2個を外す。 ここでは、バッテリーが見えるが、実際にはカバーに覆われている。 作業の時ショートが怖かったので、バッテリーのマイナス線を外して作業した。

だが、バッテリーを外して長時間作業したら、時計やトリップが全てリセットされた。 さすがにオドは変化無し。まあトリップ程度どうでも良いが。

テールの上のカウルは、ねじを外しても、爪でしっかり引っかかっているので、 上に持ち上げながら後ろに引っ張りつつ爪を外していく。真ん中に2個使われていないねじ穴があるが、これはリアキャリアを付けるときの取り付け穴らしい。しかしカウル側には穴は空いていない。ただカウルの裏を見ると、穴位置のマークがある。 キャリアを使う人用に穴開け位置を準備してくれているようだ。 しかし俺にはきれいに穴あけは出来ないだろうから、キャリアはバイク屋に頼む予定。

テールランプのカバーを止めている2つのねじ(テールカバーのしたにある)を 外すと、赤いカバーが取れて、テールランプのお出まし。内部は適当に銀色に塗った程度の反射板で、反射効率は悪そうだ。結構適当な感じだ。ただ、空間的には広いので、 この空間いっぱいにLEDを敷き詰める予定。見てやがれ!(意味不明)

これが取り外したバルブ。21/5Wと書いてある。通常は5Wで、 ブレーキ時21Wということだろう。ということは、通常は5÷12=0.417mA。 ブレーキ時は21÷12=1.75Aだ!LED化でどれだけ減るか楽しみだ。

ちなみにカバーなしで標準ランプを点灯させてみると、普通の黄色い光(電球色)だった。テールカバーの赤色で赤くしているようだ。そして点灯させるとバルブはものすごく熱くなってる。点灯中手をかざしただけで熱気が来る。点灯時や直後に触ると大やけどだ。こんなに熱を放っているならそりゃぁ電気を食うだろ。

設計

実際のテールに型紙を当てて採寸し、それを元に段ボールで型紙作成。 これをさらに実際にテールにはめ込んで微調整を行い、型紙完成。テール(全部)と、テール(右側半分)と 今後に備えて?ウインカー部分も型紙を作成した。

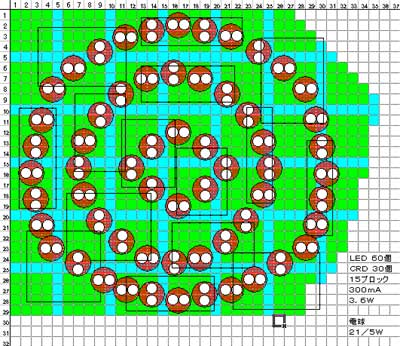

型紙をユニバーサル基盤に当ててサイズを測り、それをExcelに転記して LEDの配置を検討する。テールは四角いが、LEDを丸く配置して 丸く見えるようにしてみる。LEDは4つを直列として使用するので、15列×4個の 60個を配置することにする。こんだけあれば、十分明るいだろう。

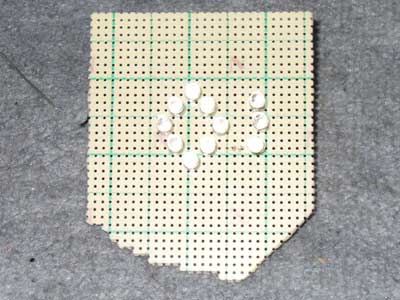

さて型紙を元にユニバーサル基盤を切り取る。曲線部分に苦労したが、 何回かやると基盤を割るときの力加減がわかってきたので、なんとかむしり取る感じで切り取った。 切り口はかなり汚い。後でヤスリで何とかしよう。 真ん中からLEDを半田付けしていく。

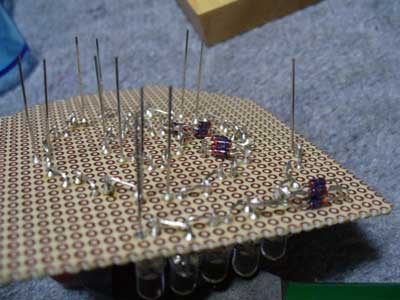

少し出来たところで、CRD(定電流ダイオード)も付けてみる。 Excel設計時はあまりCRDについては考えていなかった。そこそこ空きスペース があるから何とかなるだろう。しかしそんなに甘くはなかったことに後で気づく。

CRDは2個並列で使用する。なるべく場所をとらないように2個並べて一緒に 半田付けしていく。

だいぶできあがってきた。 ちなみにLED、CRDともに極性というものがある(プラスマイナスのこと)。CRDは極性を間違えると、導通になるらしく、そうなるとショートしたような状態なのでLEDが壊れる。また、LEDは極性を間違えると絶縁なので、連結した4個が点灯しない。

極性を間違えないように作業する必要があるが、半田付けしながらいちいち点灯チェックするのは大変なので、付ける段階で1個1個慎重に付けていく。60個ノーミスで出来ていますように。

CRDはこんな感じに加工して、2個並列のまま半田付けする。 細かい作業だらけだが、案外楽しく作業している。まあたまにやるから楽しいのであって、 これが毎日の仕事だと…昔の内職でこんな作業があったらしい。

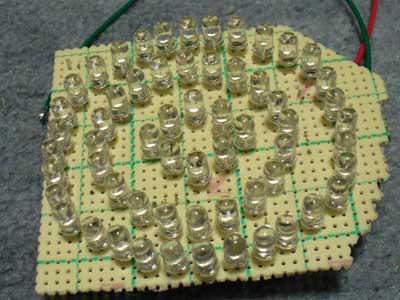

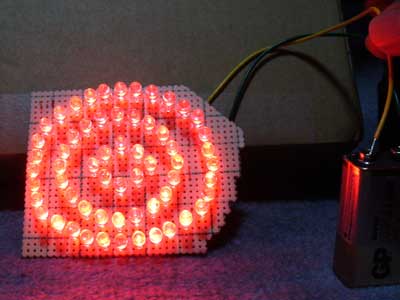

何とか60個半田付けが終わりました。実はExcelの設計書が少し間違っていて、穴の段数が足りなくなった。2段ほどLEDの配置を変更して何とか円の形にしました。 だからよく見ると楕円になっている。

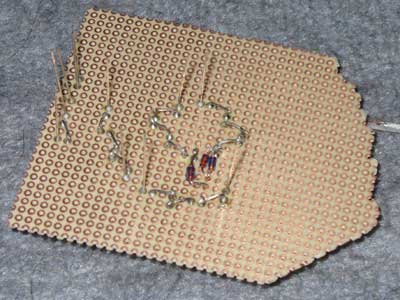

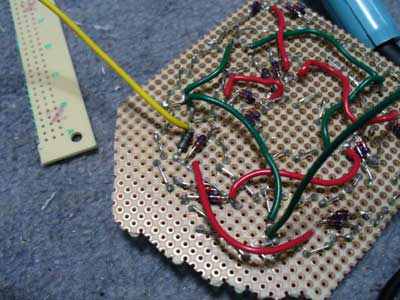

裏を見るとこんな感じ。大変なことになってます!!!

CRDの配置、プラスマイナスのラインの接続で苦労して、 かなりぐちゃぐちゃになってます。(スパゲッティというらしい) しかも電線の半田付けに失敗しまくり、芋はんだになるわ、基盤は焦げるわ、大変ですな。

LEDを円に配置するのは、ちょっと難易度が高かったかも。 でも点灯試験で何とか全てのLEDが点いたので良かった。 最後に極性間違い防止用の1Aダイオードを付けて完成。

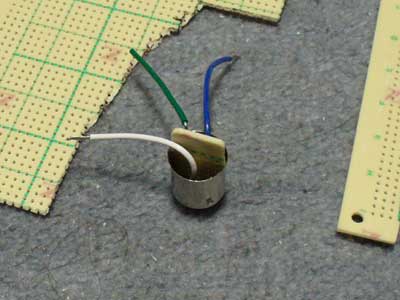

電球の口金側も作成。これも半田付けが難しかった。というか半田が全然くっつかない。たぶん口金の温め方が足りなくてくっついてくれないのだろうけど、はんだごてもW数が小さいので、パワーがない。

支えている手もものすごい熱いし、 万力とか準備すれば良かった。こんなことでも結構難しいのね。 3本の線は、アース(緑)、テール(白)、ブレーキ(青)。

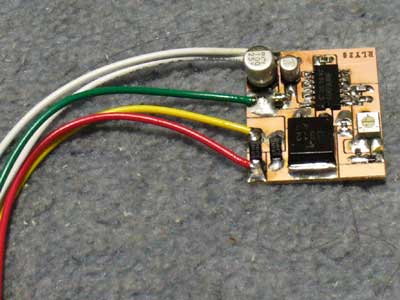

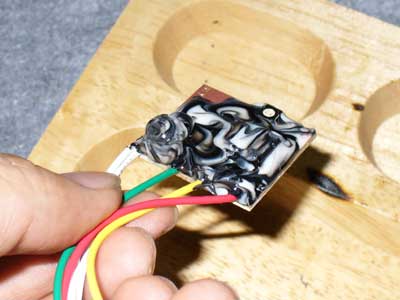

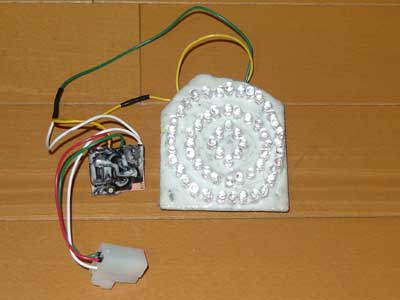

口金とLEDの間に入れる減光装置。今後のLED部分変更時には再利用することになるので、なるべく再利用可能なように接続しておく。 今回の各種失敗をふまえて、バージョン2,3と作っていくかもしれないからね。 まあ飽きちゃってこのままかもしれないけど…

これもオーディオQで購入。配線は、 白:GND、赤:ブレーキ入力、緑:テール入力、黄:LED出力。

簡単に点灯試験実施。9V角電池なので、バイクに比べると 電圧がちょっと足りないが、一応全部点灯した。後は実際のバイクでどれくらいの明るさになるかだ。大丈夫だろうか?

コーティング?

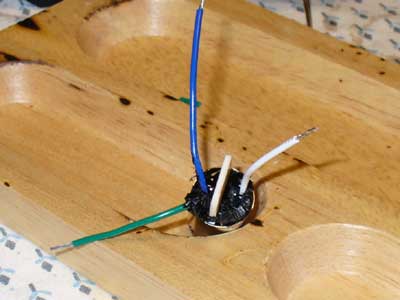

口金を、一度テールランプに差し込んで、テールライトとブレーキライトと どっちがどっちか調査を行ったが、その際口金を外すのに苦労した。

本来なら口金の上に電球があり、それを押さえながら回転させると外すことが出来るのだが、 今回はそれがない。なので口金の縁を押さえながら回す必要があるが、薄い口金の縁を力入れて押さえると、指にめり込んで痛い。

その状態のまま回転させなければならず、 「どりゃ~」と気合いとともに何とか外した。 これはつらいと思い、口金に抜き差し用の板を入れておくことにする。

早速適当な大きさにカットした板を入れた状態で、メルターを流し込む。 初めて使ったのでいまいち使い勝手がわからなかったが、何とか無理矢理流し込み、 固めることが出来た。

できあがった口金部分。これで、取っ手がついたし、絶縁もできたし いいだろう。

減光装置の方も、減光時の明るさを調整した後(ブレーキとの差がわかりやすいよう一番暗く設定した)メルターでコーティング。最後の調整を考え、明るさ調整部分のみ残しあとは全て覆った。黒のスティックと白のスティックをまぜたので、マーブル状態になった。

すべて接続して完成。

装着

右側半分だけ装着する。通常のテールと比較してみよう。

ななめ後ろから点灯状況を比較してみる。 やはり、照射角の狭いLEDは、側面から見ると暗い。銀色の反射板にはいっさい明かりが届いていないようだ。

後ろ正面に回って比較してみる。どうだろう? 明るさとしてはLEDは負けている感じかなぁ。ブレーキ時もやはり バルブの方が明るい気がする。

テールカバー装着後ななめ側面から。 カバー越しに見るとLEDはかなり赤い。 テールカバーが光を拡散してくれているので、斜めから見ても光っているのはわかる。ただ、バルブに対しては弱い感じだ。

テールカバー装着後正面から。LED1つの粒としては明るい。しかし全体としては、バルブに負けている。 やはり、テール一面にLEDを配置して光らせた方が良かったようだ。 真後ろから見れば、明るさが大きく不足しているようでもないので、ひとまず大丈夫だろう。

今回の片側のみ変更によって、以下のように消費電力が軽減された。

| バルブ | LED | 削減 | |

|---|---|---|---|

| テール | 5W | 0.6Wくらい? | -4.4W程度 |

| ストップ | 21W | 3.6W | -17.4W程度 |