両側対応

テール右側のLED化が完成した。のこりの左側を作成するに当たって、前回の反省点を考えてみる。

- 砲弾型LEDは数値的には明るいのがあるが、光が発散しないので真正面しか明るくならない。

- LEDを丸く配置したがテールカバーで屈折させられるのであまり意味がない。(配置が見えない)

- 配線はシンプルにしスパゲッティ配線はさける。

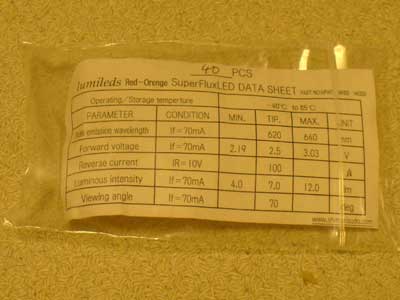

前回の反省で、光の拡散の問題があるが、それをクリアさせるため今回はSuperFluxLEDという物を使用する。前回のLEDが半減角15°に対し今回は140°もある。型式は「HPWT-MH00-H4000」。

ルミレッズというメーカーのかなり明るいやつ。形は砲弾型でもなく、フラットでもなく、特殊な形。 足も4本ある。でも2本同士つながっているから通常のLED同様プラス側とマイナス側の2種類となる。 しまりす堂で購入 スペックは以下。

| 光度 | 7.0lm |

| 電圧 | 2.5V |

| 電流 | 70mA |

| 半減角 | 70deg |

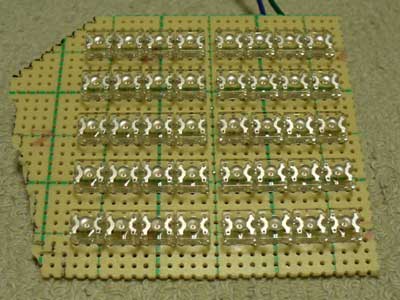

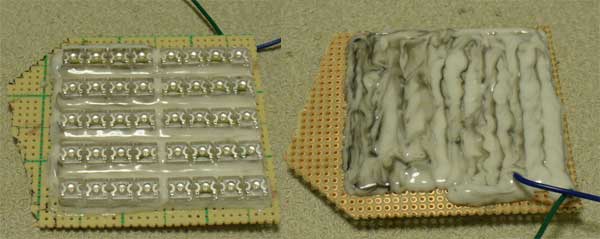

出力電流値の関係で40個しか配置できないので、写真のように配置。 4個1組で10組ある。光は拡散するはずなので、あまり向きは考えず全てまっすぐ付けた。

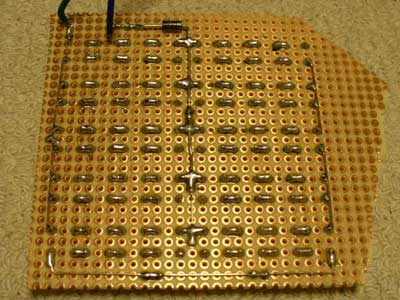

前回の失敗としてぐちゃぐちゃ配線がある。LEDを円に配置し、 配線のことを考えずに作ったためそうなったが、今回は配置もシンプルなので、 配線もシンプルに出来る。真ん中が+で、両脇がGNDだ。 入力の先頭には逆電流防止用ダイオードをセット。万一±逆配線しても大丈夫。

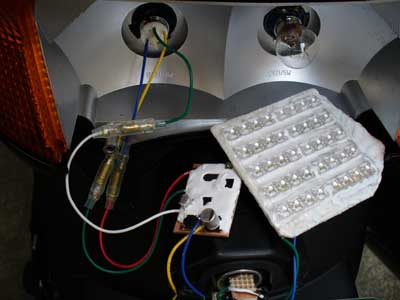

ひとまず点灯試験。9Vなのでちょっと暗いが、全部が点灯しているので配線は問題ない。手前に見えるのが定電流&減光装置。この装置のおかげで、前回のようにCRDをたくさん配置する必要が無くなった。おかげで配線のシンプル化にも一役買っている。

ホットボンドで固める。裏と表両方がっちりと。もともとシンプルなので、ボンドで隠す必要もないが、絶縁(ショート防止)と耐水(ショート、さび、漏電)のため がっつりやっておく。金属部分はいっさい見えないようにしておく。

装着

LEDと定電流&減光装置。今回はギボシをつかって、取り外し可能とする。 口金、定電流&減光装置、LED発光部分と3つに簡単に分離可能。故障時や、バージョンアップ時に、簡単に交換が可能になる。

バイク取り付け前の最終点灯試験。ホットボンドは全面に塗って、 基盤が全く見えないようにした。ホワイトのボンドなので反射による光量アップが望めるか? ところで、テールの実車確認は自分がバイクにまたがるとテールが見えないし、テールを見ようと後ろに行くとブレーキが握れないし、確認作業は苦労する。

斜め後ろからの点灯比較。バルブの方は周りの反射があり明るく見える。

真後ろからの点灯比較。やはりこうやってみるとバルブの方は、 周りの反射があり明るい感じがする。

テールカバーを付けて後ろから比較。カバーを付けてみると、LEDの方が明るかった。バルブは内部で周りに反射しているが、ただの銀色の反射板なので反射効率が悪くテールカバーで吸収されてしまうのだろう。ブレーキ時の発光もLEDは明るい面発光で、いい感じ。

左右ともテールをLEDにしてみた。

クリアテール。これに付け替えてみる。デイトナのやつだが、よくみるとバリが残っていたり内部にひびが入っていたりとあまり品質は良くない。だがバリはヤスリで削り取りテールにセットすると特にどこかひっかかることもなく、装着できた。

装着するとこんな感じ。ウインカーのオレンジがやたら目立つ。 テールだけクリアはあんまり良くないな。ウインカー部分も購入するか。

点灯させるとこんな感じ。ここだけ見るとまあまあかな。

両方のテールをLEDにしたことにより、消費電力は以下のようになった。

| バルブ | LED | 削減 | |

|---|---|---|---|

| テール | 5W×2 | 0.6W×2くらい? | -8W |

| ストップ | 21W×2 | 3.6W+7.2W | -31W |