ライドコムの電源

パッセンジャーとの会話に用いているライドコムだが、単3電池2本で動作している。通常は自然放電の少ないというeneloopを入れて使っており、iPodをつないで音楽を聴きながら使っているが長時間連続で使うこともなく、たまの土日のドライブなので、1ヶ月くらいは持つ。

なので逆に油断するのだが、突然電池が切れてしまう。電池が怪しくなると音が割れたようになりがちで、ノイズも出やすくなるため、ある程度気配はわかる。しかしいつでも安心して使うためにはバイクから電源をとるのが一番だ。

ということで、バイクから電源電源を引く改造をする。

試行錯誤

最初ライドコム純正の電源ユニットがあったので、購入して付けてみたが、やたらエンジンノイズが乗るためとても使えた物ではなかった。

エンジンの回転数にあわせたノイズが聞こえてくる。 たぶんこの純正電源がボロいのだろう。バイクの電源がきれいではないのはわかっているのに どうしてこんな適当な物を出すのだろう。結構高価なのに。

部品調達

ということで、自作してみることとする。正規商品でさえうまくいかないのにシロートが作るなんて無謀ではあるが、大容量コンデンサを突っ込んでおけばある程度ノイズはなくなるんじゃないかと、楽観的に考えてみる。

今回メインとなるレギュレータ。12Vからいきなり3Vは落としすぎかなと思ったのと、ほかの使い勝手を考慮して5Vも作成。 よって、5V用と、3V用を準備。12V→5V→3Vを作成予定。5V用の7805は1Aまでいけるので、問題ないだろう。

レギュレータの発振防止用のコンデンサとして、セラミックコンデンサを準備。入力側と出力側にそれぞれ装着する。計4つ

すべて0.1μFのもの。極力レギュレータに近づけて接続した方がよいらしい。

電源ノイズ低減のキモとなる電解コンデンサ。入力側と5V出力側(3V入力側)と3V出力側の計3つを取り付けて、ノイズ除去をねらってみる。これでもダメならもっと装着してみよう。(突入電流が大きくなるらしいのでヒューズが飛ばなきゃいいが。よくわからないけど)

レギュレータの入力が無くなった際、出力側コンデンサや接続先の関係で出力側の方が電圧が高くなってしまった場合にレギュレータに負荷をかけないよう電流をスルーさせるためにダイオードがあった方がよいらしい。どれほどの効果があるのか不明だが装備してみる。

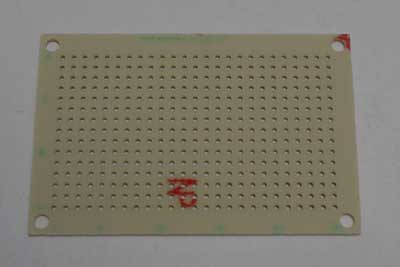

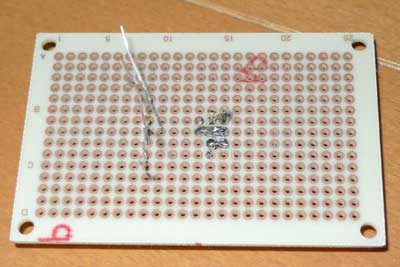

ユニバーサル基盤へ各部品を装着していく。サイズは手持ちの中で一番ちっこいやつ。部品数は少ないのでこれで十分だろう。

電源の入出力状況チェック用にLEDを付けてみる。赤青黄色と信号機みたいだ。

赤を12V用。緑を5V用、黄色を3V用にする。

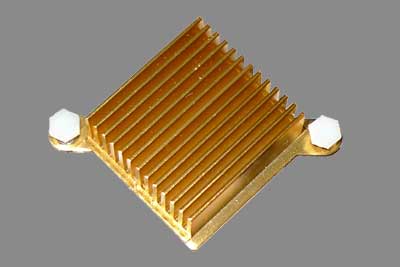

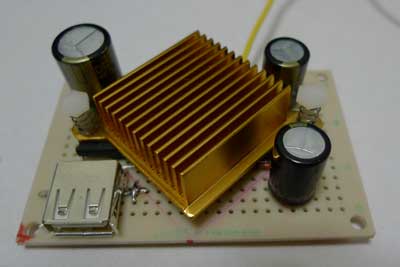

レギュレータを2個使用するが、レギュレータは発熱するらしく、電流を多く流す場合は放熱が必須らしい。 今回どれくらいの熱量を発するか不明なのだが、ちょうど手元に壊れたマザーのチップセット用ヒートシンクがあり、 なかなかいい感じなので、これを放熱用に装着してみることとする。

回路図

一応、回路図。レギュレータを2段つなげただけ。入力、中間出力、最終出力位置にLEDを差し込んだ。 これくらいなら混乱せずに何とかなるはず。

作成開始

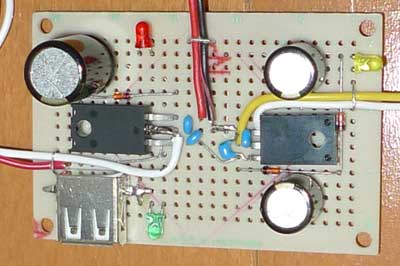

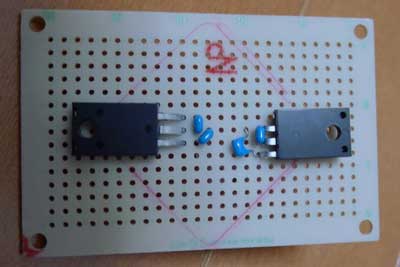

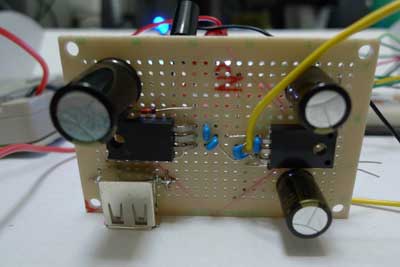

レギュレータとセラコンをまずは取り付け。レギュレータは放熱版のねじがレギュレータの穴に来るように位置あわせをして取り付けた。ヒートシンクは真ん中に斜めに取り付けることにした(基盤に赤ペンで印)

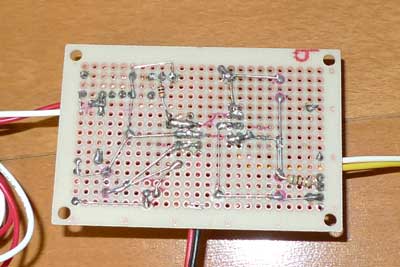

場所が決まったら、裏側を半田付けしていく。基本的にはその場の思いつきで部品配置しているので、最後には場所が足りなくなるかも。

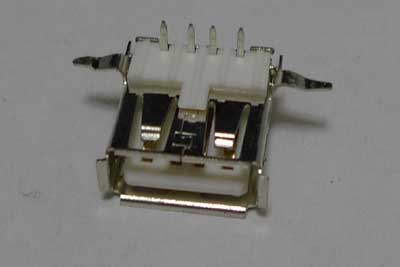

この段階で急遽ヒラメキが。5Vの出力を作成するが、せっかくの5VなのでUSB端子も用意しておこう。 USBといえば5V、5VといえばUSBだ。

USB端子さえあれば、世の中何でも出来そうだ。 まあ具体的には携帯の充電なのだが。USB1つで規定上はMAX500mAなので、1つだけ装備してみよう。というか2つ付けるスペースはなさそうだ。

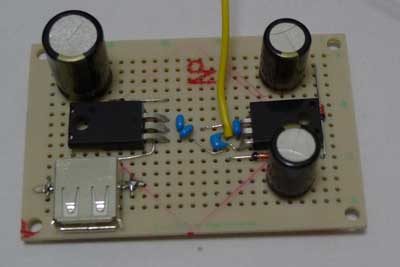

そんなこんなで、一通りの部品を装着完了。途中で通電チェックを試したところ、逆電圧保護のダイオードが、 通電するとどうやら電圧差にやられて逆流しているらしく出力電圧が入力電圧と同じになった。(本来は出力電圧は5Vの予定なのに12V出る)

ダイオードの定格がわからないが2個直列にしてみたら大丈夫だったので、2個直列接続にした。 12V-5V=7Vは突破される電圧だったのだろう。あれって、ツェナーダイオードだったかな?

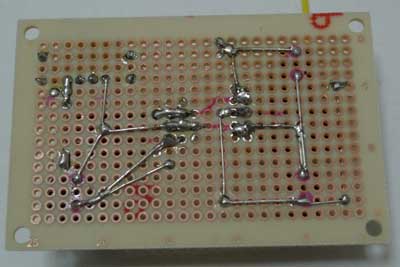

ちなみに結線図を準備せずに空き場所を探しながら部品配置をした割には、なんとか配線をジャンプさせたりしてそこそこすっきりした基盤面となった。

特に半田面に被覆付きケーブルでのジャンパーを何とか不要に出来てよかった。 これからは実際の配線図も考えてから作るようにしよう。(と毎回思うのだが…)

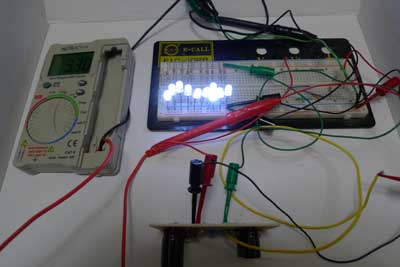

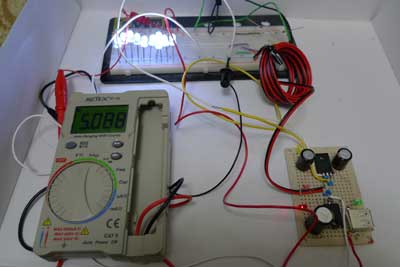

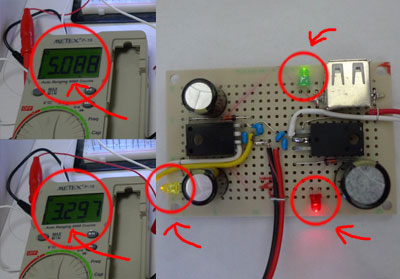

一通り出来たところで、うまく動作するかを最終確認する。 12Vの入力にはACアダプタで電源を準備。ブレッドボードで5V出力の確認用に白色LEDを配置。3V出力はテスターで電圧を測ってみる。

最初はレギュレータ保護用のダイオードのおかげで逆におかしな出力となってしまったのだが、2直列にすることで何とか逆流することなく出力できているようだ。

5V、3Vともに電圧を測ってみるがだいたい良い電圧が出ている。これで問題なさそうだ。

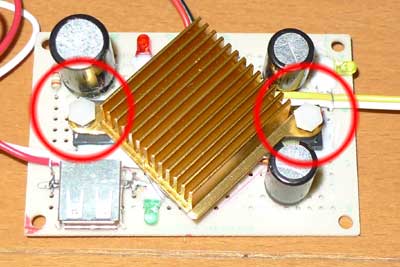

最終形を見るため、ヒートシンクを乗っけてみる。きちんとヒートシンクエリアをよけてコンデンサ類は配置したので、 干渉することなくきちんと設置できた。取り付けねじもうまく刺さりそうなので、これでうまくいきそうだ。

ちなみにヒートシンクだが、マザーボードのチップセット用だったのだが、バネ付きのピンで留まっていた。 今回レギュレータの穴とこのピンがちょうどいいサイズなのでこれで固定させる予定。5V,3Vともにちょうどいいのでよかった。

最後に、入力/5V出力/3V出力それぞれへLEDを取り付ける。

計算の結果12Vの赤には10kΩの抵抗、5Vの緑には3KΩの抵抗、3Vには1KΩの抵抗をつなげる。 これでそれぞれ10mAになるはずだ。あと外部機器との接続用に入出力のラインを準備して完成。

微調整

一通り完成したので最終出力ラインを使用して、最後の出力結果試験を行ってみる。

基盤に取り付けた3つのLEDはどれもきちんと点灯しており、問題なく接続できているようだ。 無駄に明るすぎてないので予定通りの電流が流れていると思われる。計算を間違えているとオーバードライブ運用になり寿命を早めてしまうが、これなら問題なさそうだ。

出力電圧の方も、5Vは白色LEDで負荷を与えながらの測定で、問題なく5Vが出力されている。 3V側は無負荷なのだが(唯一表示用黄色LEDのみ)きちんと定格値3.3V近辺が出ている。うまくできあがってよかった。

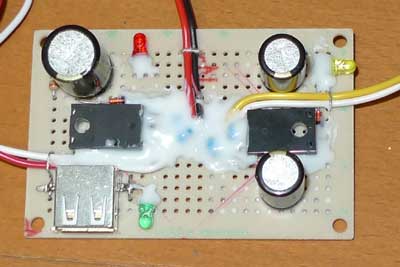

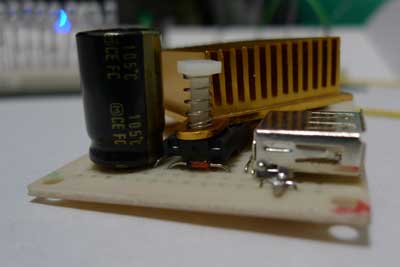

回路が完成したら、お約束のホットボンドコーティングだ。 これによって耐久性があがっているのか疑問はあるが、少なくとも金属部分を外気に触れさせないのは効果があると信じよう。USB端子を除く金属っぽい部分はホットボンドでコーティング。コンデンサのふた部分は効果無さそうなので無視。

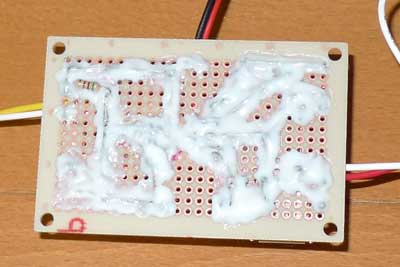

裏面も当然というかこっちこそ厳重にコーティング。まあ凹凸の少ない分裏面はやりやすい。この作業は手慣れたもんだ。

最後にヒートシンクを乗っけて、ピンをガツンとつっこむ。バネもありしっかりと密着できるので完璧!

と思いきや、ちょっとの衝撃でぽこんと抜けてしまう。 意外に引っかかりが甘く、バネもそこそこ強度があり、いまいちうまく引っかかってくれない。ちょっと強化せねば。

対応策としては、レギュレータの穴では若干大きいのでは?ではギリ小さい穴を基盤に開けて、ここに引っかけさせてみては?

ということで、基盤に穴を開けてみる。無理矢理押し込めば通過する程度の穴になるよう、ドリルとヤスリで穴を開ける。

ちなみに写真は基盤に穴を開けている作業で、レギュレータに穴あけしているのではない。

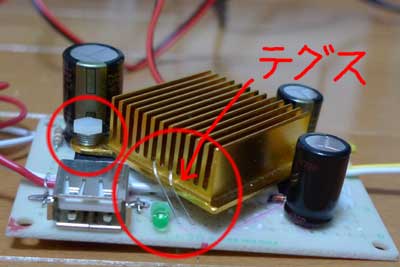

基盤に穴を開けてピンを押し込み何とかなったが、たぶん時間が経ったり振動などでとれてしまうことも予想されるので、 近くにあったテグス(釣り糸)で縛り付けておくことにした。テグスは熱に弱いので、ヒートシンクが熱くなるとヤバイのだが テグスが熔けるまでは熱くならないだろう。それより夏の高温とエンジン熱の方がヤバイかも。

シガーアダプタ改造

バイクからの電源入力だが、どこから切り出すかを考えてバイクのカウルをはがして作業をしなくてはいけないのだが、よく考えると以前作成したシガーソケットが現在は使われておらず、バイクの小物入れの中に閉まってある。

バイクからそれを引っ張り出してくると、シガーソケットとシガーソケット用のUSB出力アダプタがあった。 以前のMioの電源用に準備したやつだ。せっかくなので、これを活かしつつ12V電源ラインを取り出してみよう。

早速分解すると先端部分にはヒューズが入っていた。これはさらにラッキー。安全装置がこれで装備された。 中身は5Vを出力するための何かだと思うが、回路は読めないのでまあ無視する。 上の方の12Vがやってきている辺りからラインを取り出そう。

だいたいの方針が決まった。電源ラインの取り口も何となく決まったので、そのラインを出す穴をカバーに開ける。 USBの隣の赤LEDの逆側に同様の穴を開けようかとも思ったが、カバー両方に半円の穴を開けなくてはいけないので レベルが高すぎて却下。ちっちゃい放熱穴?のカバーにどかんと穴を開けることにする。

ドリルでぐりぐりすれば簡単に穴は開く。ドリルでいくつか穴を開けてリーマーでつなげて大きな1つの穴にした。 プラスチックの加工はちょっとなれてきたかも。(仕上がりは不細工だが)

元のアダプタの基盤の上の方の12Vと思われる箇所へコードを半田付けする。穴を開けたカバーは半田面とは逆側だったので、 基盤の真ん中の穴を通してカバーの穴側へコードを通す。ヒューズ、バネ、ピンなどを組み直したら完成。

ちょっとカバーの穴は大きすぎたかもしれない。あ、ゴムブッシュを入れるのを忘れた。放熱がてら大きな穴あきでもいいかな?

組み立て後、先端部分に12Vをつないでみたら、アダプタのLEDは通常通り点灯しUSBから5Vもきちんと出ている。 コードにもちゃんと12Vが出てきたので問題はない。

ライドコム改造

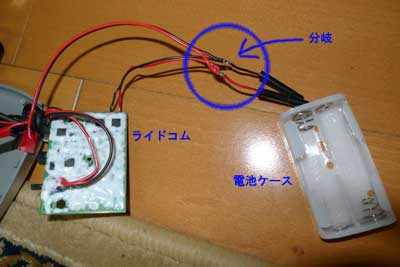

ライドコム用の3V出力装置は完成したので、ライドコム側の受け入れのための改造を施す。元からあるアダプタ用コネクタを利用しようかとも考えたが、オス側コネクタが手元になく、面倒なので、直接電池のラインを分岐することにした。

ライドコムを分解し、基盤から電池ケースへ繋がるラインをぶった切る。そこへラインをかまして半田付け。 収縮ホースを忘れずにかましてあるので、絶縁のためにカバーしてドライヤーで暖めれば完成。

電源基盤からのラインと、ライドコムの受け入れ用ラインには両方ともにコネクタを取り付けて脱着可能な作りにしておく。 いざとなったら、電池での運用も可能なのだ。

実際につないでみての動作確認も問題ない。ただしACアダプタの12Vなのでうまくいって当たり前なのだ。 実際にはバイクの12Vしかもエンジンを吹かしたりしながらの汚い電源での運用をクリアしなければいけないのだ。

結果

バイクに装着してライドコムを使用したところの結果はOK。会話に関しては通常通り問題なくできて、 エンジンを吹かしたりしてもエンジンノイズがのってくることもなかった。1000μFのコンデンサ恐るべし。 実際には1000+470+470が掛かっている。 やっぱ結構な容量をかましてやればうまくいくのだろう。

ただし初回運用は全体的には失敗だ。原因はライドコムの配置とシガーアダプタの配置。これらがうまくリンクしておらず、 足下を配線が這っている状態。このままでは運用できない。もう少し配線を検討する必要がある。

あと、わかっていたことだが、エンジン(実際にはエンジンキー)を切ると会話が出来なくなる。以前は電池だったので家へ帰って電源を切るまではとりあえず会話が出来ていた。これは仕様とはいえ、今まで出来ていたのでちょっと残念。 エンジンカット後1分くらいは繋がるように遅延タイマーリレーとかがほしいところだ。ちょっとレベル高いか?