スマートモニター購入

ネットでバイク用品を見てみると面白いものを発見。 スマートモニターとかディスプレイオーディオと呼ばれる商品で、スマホのナビ画面を表示できる商品のようだ。

調べてみるといろんな機種が出そろっているようだ。バイク系用品メーカからいくつか出ているが、少しお高め。 Amazonでは中華系と思われるところからいろいろと安価なものがあるので、少し調べてみる。

| 機種名 | メーカ | 価格 | GPS | 画面 | タイヤ空気圧 | リモコン | その他 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| TANAX (AKEEYO) | SRS-001 (AIO-5) | \74,500 | 5インチ | ○ | ○ | ○ | 近接警告、駐車監視 |

| 23333 | Daytona | \43,042 | 7インチ | × | × | × | マウントが高機能 |

| SM-1 | NikoMaku | \28,600 | 5インチ | ○ | ○(opt) | × | |

| SM-2 | NikoMaku | \37,800 | 5.5インチ | × | × | ○ | |

| CL876 | Spedal | \37,990 | 6.85インチ | × | ○(opt) | ○ | 横長画面 |

| MT7001 | BELESH | \26,999 | 7インチ | × | × | × |

Amazonにはこのほか似たようなものがたくさんあったが、SM-1系のものが多かった。いろんな機能全部入り系から機能を絞ったものまでいろいろとあるが、何を重視するかで選ぶとよさそうだ。 選択肢が多いのは良いことだ。

デフォルトの機能としては、iPhone向けCarPlay/Android向けAndroidAutoの機能はすべて持っている。 またどれもドラレコ機能はあるようで、ここまでは基本機能の様子。

それ以外として、タイヤ空気圧系がオプション装備されているのがあり、確かにこまめに監視しないので便利そう。また、GPSが実装されていたり明記されてなかったりするが、本体にGPSはなくてもスマホ接続前提なので、 スマホ側が対応するから問題なさそう。スマートモニター側にGPSがあると何が便利になるのだろう?

あと、リモコンがある機種もあり、これは便利かもしれない。でもどれも画面でタッチ操作可能なので、 ものすごく便利とまではいかなさそう。

購入

機能と価格を見て、購入する機種を検討。ディスプレイサイズが大きいほうが見やすくてよさそうなので、 なるべく大きい画面を選ぶ。あと、リモコンが何気に便利な気がするので、あったほうが良い。 そしてタイヤ空気圧監視機能はちょっと使ってみたい。

などと、やはり全部入りに目が行き、「CL876/Spedal」がよさそうと思えてきた。 画面は横長の7インチ弱でそれなりに大きめ。各種機能は標準装備とかなりお好み。その分価格はちょっとお高め。

まあ「これぐらいいいか」と購入に踏み切ろうとしたら、ちょうど売り切れ。せっかく購入する気になったのになんだかくじかれた。

買う気になったらその時ほしいので、では別の機種を考える。 そういえば全部機能までなくていいよな~。タイヤ空気圧監視は専用機見るとそんなに高くないので、別途購入でもいいかも。 などと考え直し、MT7001/BELESHを選択することとした。7インチと画面は大きく、価格はそんなに高くない。 あと何気に気に入ったのが、マウントがRAMマウント互換。これならちょうどスマホ取り付け用のRAMマウントを、 スマートモニター用に切り替え可能で楽に取り付けできそう。

ということで、第2候補の「MT7001/BELESH」を購入。

内容はディスプレイに前後カメラと電源関連、マウンタといったところ。

よく考えると、現在使用中のナビzumo660は7万くらいで購入したと思う。あと鍵付きマウントなども買って8万以上。 また、ドラレコも安価なものを購入したとはいえ1.5万くらい。 しかし今回の奴は、スマホがある前提だがナビとドラレコ混みで2.7万とかなり安価。いろいろと便利になった。

起動

本体にはUSB(Type-C)コネクタがあり、こちらも電源入力として利用可能なようなので、 差し込んで起動してみる。BELESHの起動画面が出て、初期画面が出てきた。若干ダサ目だがこの画面が常時出ているわけではないので良しとしよう。

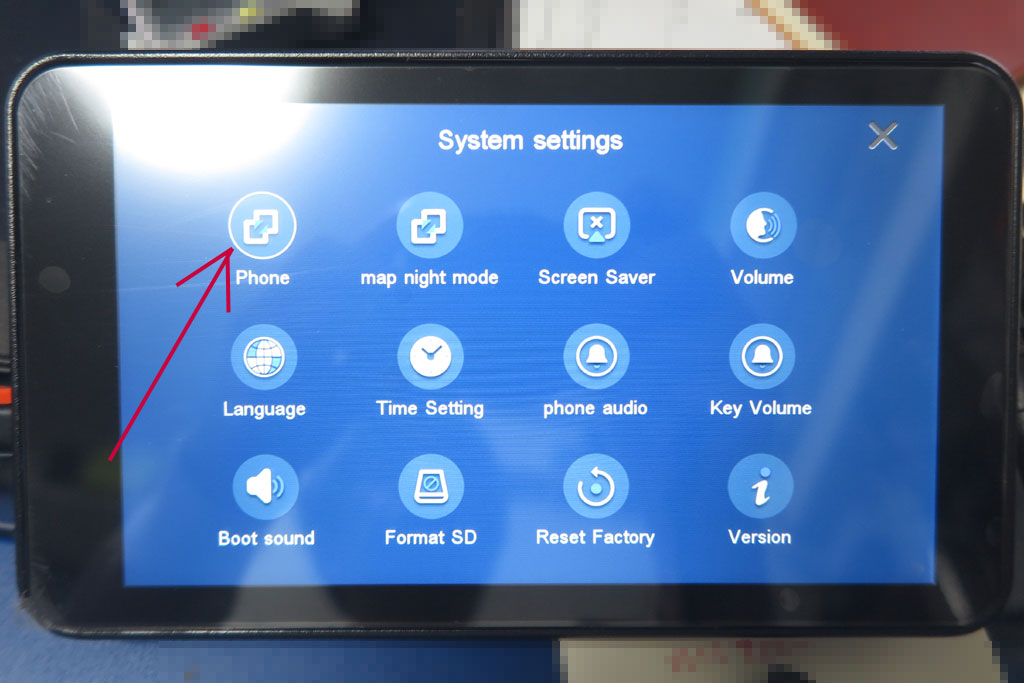

右下の歯車マークの設定を押すと、設定画面が出てくる。そこで左上のアイコンを押す。

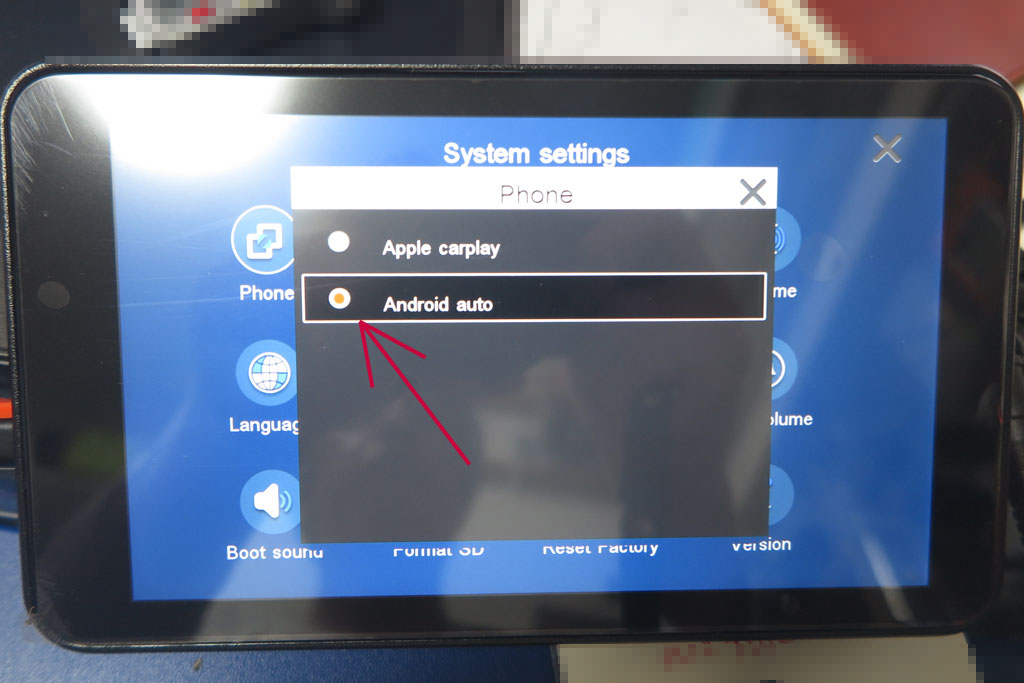

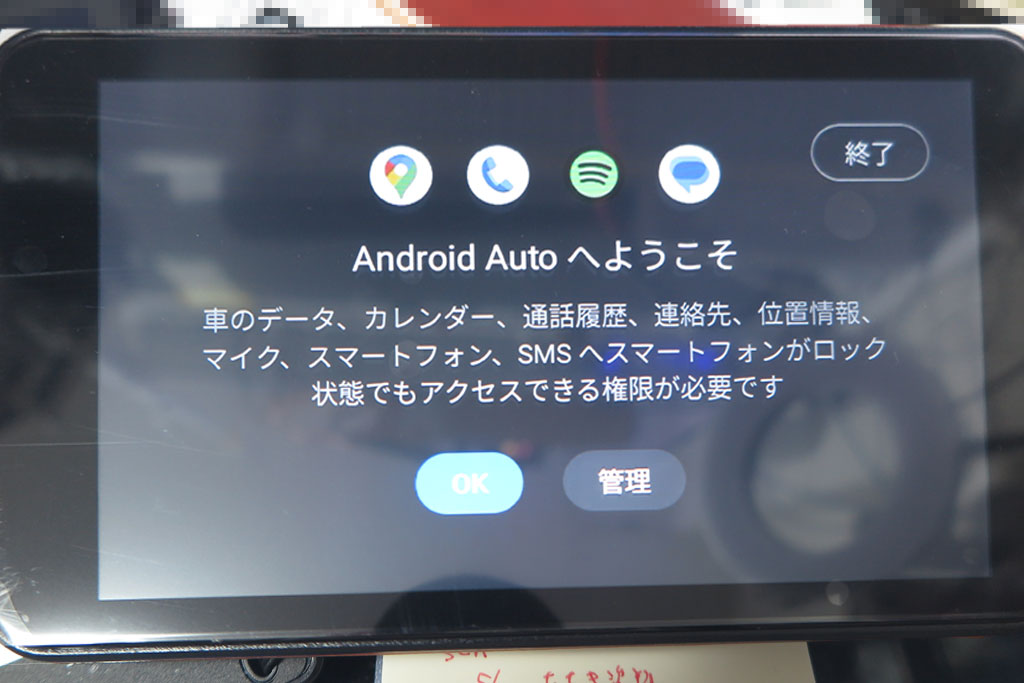

ここで、接続するスマホを選択。Apple系iPhoneとするかAndroid系とするかだ。どちらも保持しているが、メインではAndoridを使用しているので、AndroidのAndroidAutoを使うこととする。

マップもAppleのマップアプリよりGoogleのマップのほうが使い勝手がよさそう。こっちにお気に入り地点もいろいろ登録してあるし。

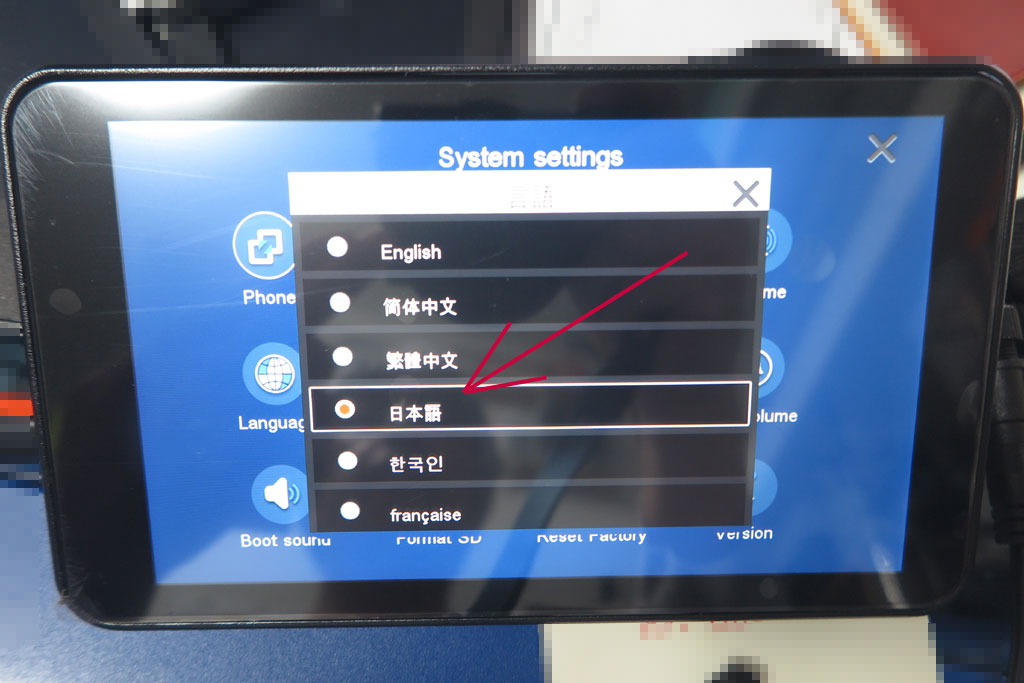

後、言語設定があったのでみてみると、日本語があるので選んでおく。怪しい日本語が出てきそうだがまあそれはご愛敬でよいだろう。

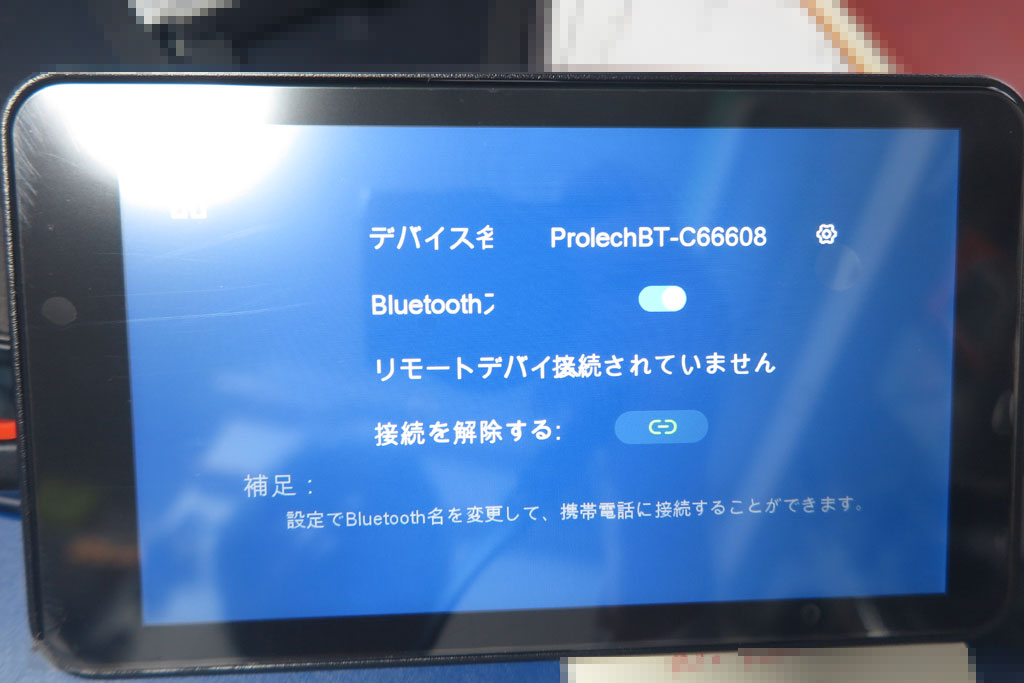

設定画面からBluetoothを選ぶと接続画面となる。ここでスマホとつないでみよう。

スマホ側からBluetoothの検索を行うと、MT7001らしきものが見えた。取説をみながらMT7001を選択して接続してやろう。

どうやらつながったらしい。最初ちょっとうまくつながらず苦戦した。 近くにiPhoneがあったのが原因らしく、iPhoneの電源を切っておいてからAndroidだけで接続するとうまくペアリングできた。

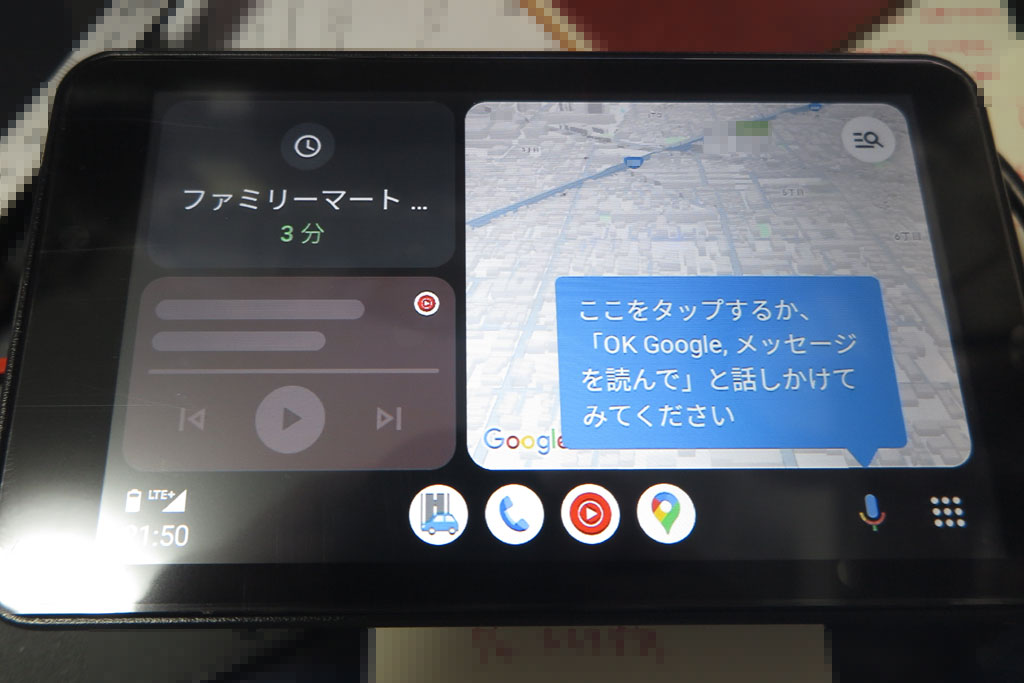

そしてすぐにgoogleマップ画面に遷移した。ナビ前提なのでgooglemapがすぐ動くようになっているのだろう。部屋の中にいるが、スマホで位置が取得できていれば表示できるとおもわれる。zumoだと部屋の中だとGPSが取得できず、場所が表示できなかったので、このあたりはGPSやwifiなどで位置特定が得意なスマホならではないかと思う。 ただ、圏外になると色々大変なことになりそうだ。

Bluetoothでの接続時の機器名称はMT7001側で変更可能なようなので、デフォルト名から変更しておいた。

簡単に動かしてみたが、画面は大きく、また結構明るいので外での使用も問題なさそう。 一度スマホとペアリングすれば、あとは起動するだけで勝手にペアリングとなるので便利(じゃないと大変だが)。 ただ、MT7001を起動してマップ表示までは1分弱程度かかるのでレスポンス良い状態ではないけど、 バイクを暖気するイメージで早めにエンジンかけて待機すればよさそうだ。

庇(ひさし)取り付け

本体の付属品に、ディスプレイの上に取り付ける日除けがあるので、取り付けておく。 けっこうおおきめな日除けなので天気の良い時の影を作ってくれることを期待。

これを本体裏から取り付けてやる。

日除けを取り付けたら、マウンタを取り付けるためのアダプタを取り付ける。 こちらも裏側からねじで止める。取付の順番があるようで日除けから取り付けないとうまくいかない。

本体背面にアダプタを取り付けたら、そこにこのボールマウントを取り付ける。

このボールマウントだが、RAMの純正品と比較してみると、ボールのサイズが同じ。といってもRAMもボールサイズは1インチ(2.54cm)、1.5インチ(3.81cm)、2インチ(5.51cm)とそれぞれある様子。 手持ちのRAMのものは1インチのようで、mt7001付属のものも1インチのようだ。

写真の上にあるのがmt7001のもので、下にあるのが手持ちのRAMダイヤジョイントで、同じボールサイズだった。

これをMT7001本体に取り付ける。4つのねじでしっかり取り付けるので、かなり強固な感じ。

本体とマウンタだが、ねじ一つとマウンタのツメでしっかり留まっているが、このねじを外してやれば、MT7001本体が取り外せる。これは盗難防止を狙って、持ち運べるようにとのことと思われるが、 実際に持ち運ぶには電源やカメラとの接続ケーブルも切り離す必要あり。ただし1本の線のコネクタなので、抜けばいいだけ。

盗難防止や野ざらしによる劣化を防ぐためには、都度持ち運んだほうがよさそうだが、そこそこ大きいので大変そう。 冬のバイクに乗らないときだけ取り外すことになりそうだ。 値段が安いというのは盗難にあった時もショックが小さく済むので助かる。10万以上だとかなり怖いが、 2.7万なら立ちゴケして修理する位の気持ちで対応できそうだ。

電源準備

室内作業だが、バイクへの取り付けに向けて最後の作業として、電源の準備をしておく。 バイク側には、汎用サブハーネスキットでの電源コネクタが用意されているので、 ここにつなぐようにすればキー連動の電源が確保可能となる。

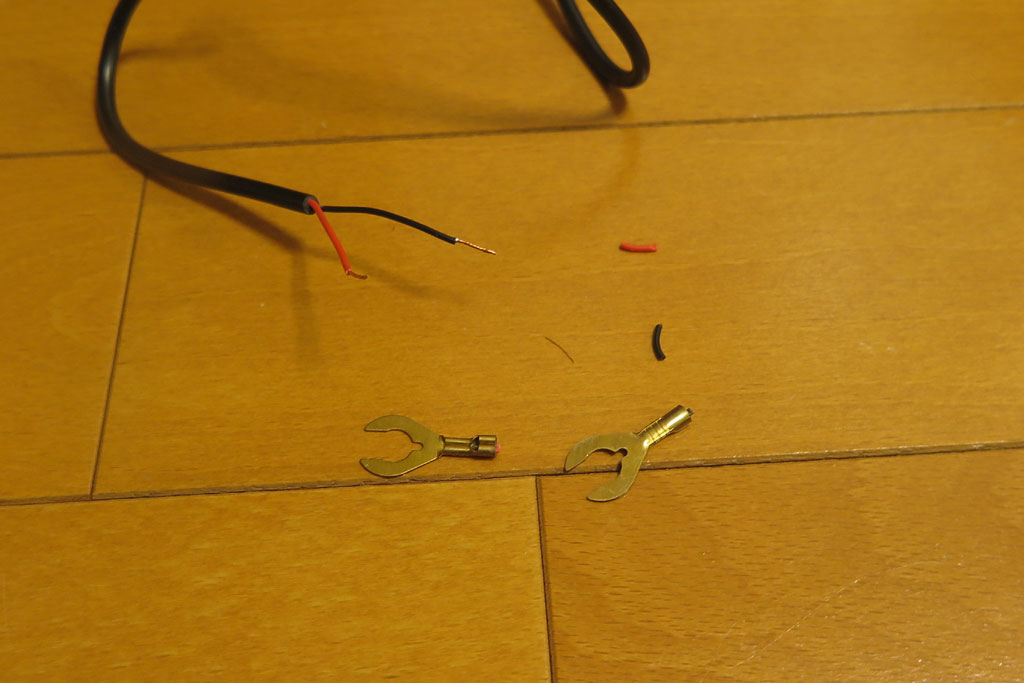

MT7001付属の電源ケーブルには、先端がどこかのネジにトモ締めする金具がついているが、これをコネクタに変更して、自分のバイクに取り付け可能にさせる。

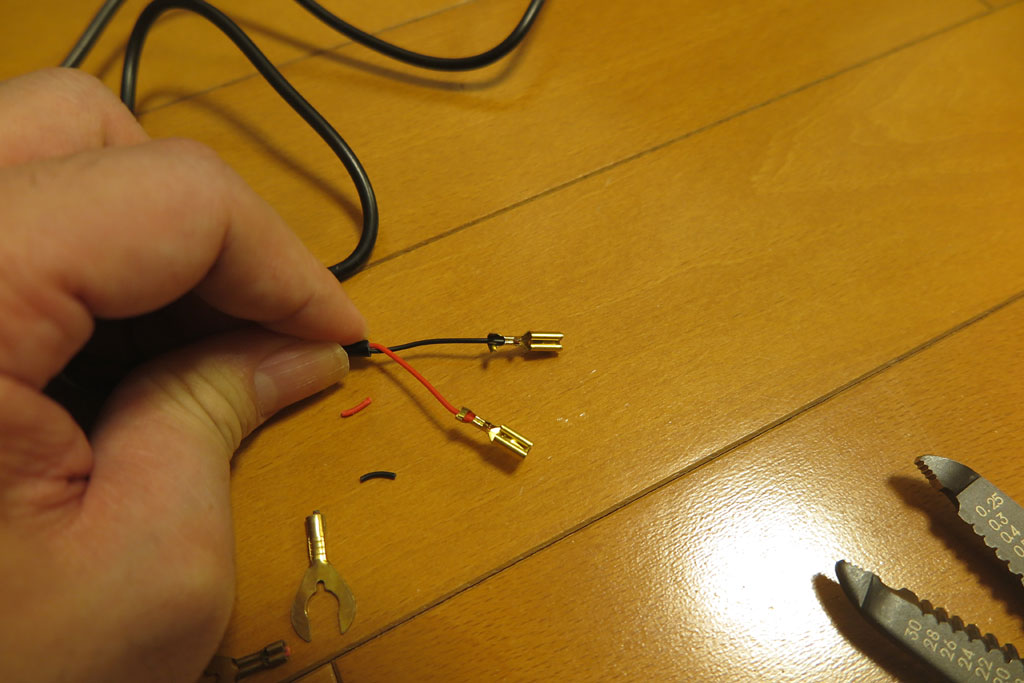

そこにコネクタ用の金具を取り付ける。110型のコネクタでオスコネクタの電極を圧着して取り付ける。

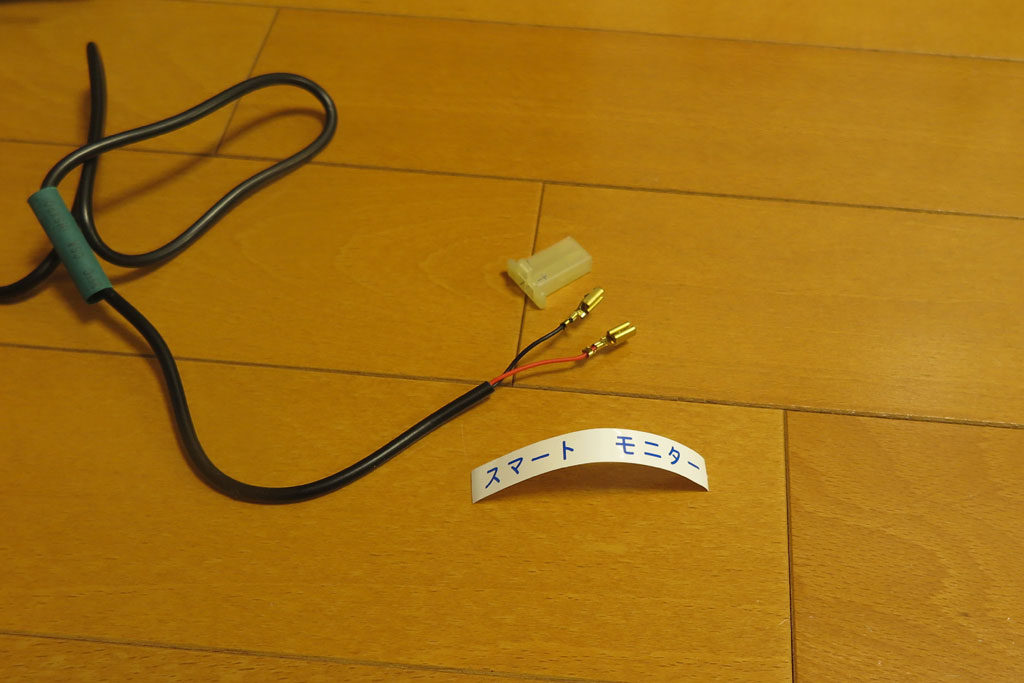

電極のプラスマイナスが、ちょっと不安なので、カプラーに電極取り付けはちょっと後回し。現場で極性確認してから取り付けようと思う。 そしてケーブルが何かわかるように、テプラでタグも用意。 いろんなケーブルがごちゃごちゃすると区別が大変なので、テプラーでタグをつけておくのは重要。

これで室内での下準備は完了。明日以降で実際にバイクに取り付けを行おうと思う。