ライドコムの装備

バイクがT-MAXからTMAX530に変わったが、2人乗りがメインなのは変わらないので、会話装置は必須。前のバイクから取り外したあと、新しいバイクへの取付けはまだで、電池をセットしてライドコムを使っているがポーチへいれて毎回運用は大変なので、 バイク電源を確保してバイクに装備しよう

バイクが変わりタンデムでの会話用ライドコムはポーチに入れての運用となったが、やはりバイクに装備させて電池切れを気にすることなく運用としたい。

ライドコムはやはりシート下トランクに入れるのがよさそうなので、そこに電源を準備する必要がある。 バッテリーから引き込みたいが、バッテリーはフロントカウル内と遠いのでかなりの大事業になりそう。

ここはやはりリアのセキュリティランプ電源あたりから電源取得を目指そう。ということでシートをあげてトランク後部のゴムカバーを外してみる。 ここはシートの支えヒンジ部が入る箇所で空間があって何かを収納できそうだが、入れるとヒンジ部がぶつかり大惨事になる。 ゴムカバーを取ると、リア周りのコード類が見えてくる。

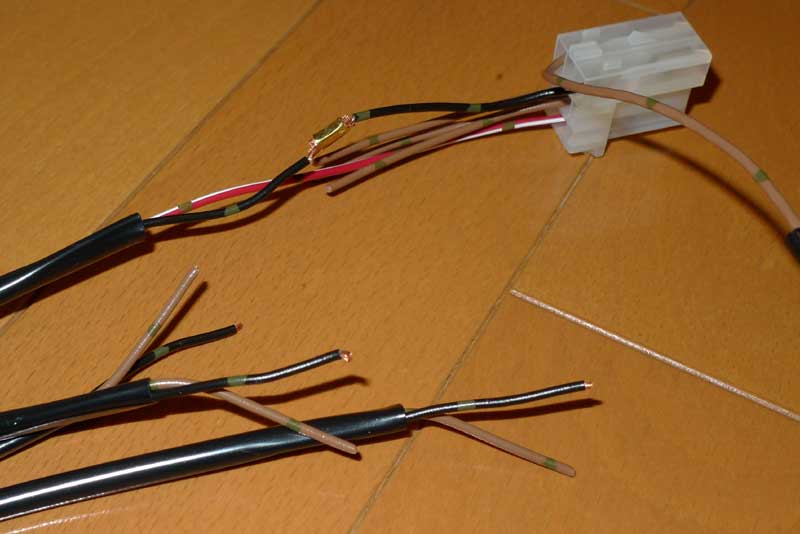

カバー下を這うコード類で怪しいと思われるコードを発見。カウル下に伸びていてどうもナンバー灯につながっていそうな線を発見。コネクタは3極で2極しか使っていない特殊なコネクタ。コネクタを外してみてキーをひねるとナンバー灯が点灯しなかったのでビンゴのようだ。

このコネクタに割り込もうと思ってコネクタのピンを外そうとするが、特殊過ぎて外し方が不明。精密ドライバーでいろいろこじってみるが、 どうも外れず断念。オス側メス側ともにチャレンジしてみるがどっちも難しくあきらめる。

さて、この線の根元側を見てみると後付したような線を発見。雰囲気からどうもETCの電源ではないかと思われる。ETCの取付けはバイク屋にお願いしたので、どのような配線となっているかは、知らないのだ。

このコネクタもしっかりと留まっていたが所詮ギボシ接続なので壊さないように外してやれば取り外せる。この線のナンバー灯からの分岐部分は融着テープでしっかり留められており、剥がすと後が面倒なので確認はしないが、ひとまずこのギボシに追加の線を噛み付かせて接続。いい電源ラインであればここから分岐をいただく作戦とする。

仮配線してテスターをつないでキーをオン。するとテスターは12V以上を指した。いい感じで電源確保できそうだ。

ギボシの金属部分に裸線を絡み付かせているだけなので、線を引っ張ると抜けてしまう状態だが、後で綺麗に切り離すことを考慮して接続はこのまま。 勝手に抜けないようにコードをそれぞれタイラップで縛り付けて固定しておく。これで勝手にひっこ抜けることはなく、無理な力さえかからなければ、 外れてしまうことはない。適当な巻きつけ接続だが、タイラップ固定のおかげで案外しっかりとした固定が出来る。

分岐側処理が出来たら、コードをトランクに持ってくる作業。トランクの後ろのほうのゴムクッションの切れ目の間を通してトランク内へ コードを通す。これでトランク内に電源を確保することが出来た。

電源線作成

トランク用に電源を持ってくる予定だが、せっかくなので複数電源確保できるように試みる。 具体的には追加購入した(というか間違えて購入した)電源サブハーネスキット。

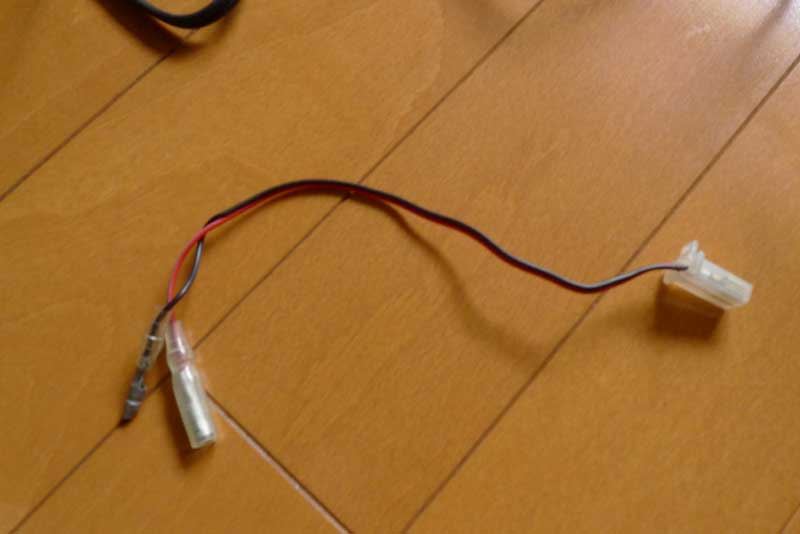

バイク用の電源コードなのでこれを使ってトランク側の電源を確保しようというもの。これを使えば、3口の電源口が確保できる。本来はバッテリー直結+リレーによる配線なのだが、フロント側にあるバッテリーからの直結ラインを確保するのはかなりの手間なので、 リア周りのどこからか取得したラインをそのまま使用する予定。となるとこのコードは少し加工が必要。

電源サブハーネスキットはバッテリーからの直接ラインとリレー動作用アクセサリー電源ラインで構成されているがリレー部は不要なので これは取り去る。電源コネクタ類が便利なのでこれらのみを取り出して、どこかのラインからの分岐にして電源ラインとする。

ということでリレーにつながるバッテリー直結ラインとリレー動作ラインを残し、電源ラインをカット。 つまり、電線部分のみ拝借して、リレー類は捨てる。どっちかというとリレー類のほうが金がかかっているはずなのだが、贅沢な取捨選択だ。 一応後で使えるように、リレー側も電線は残しておく。

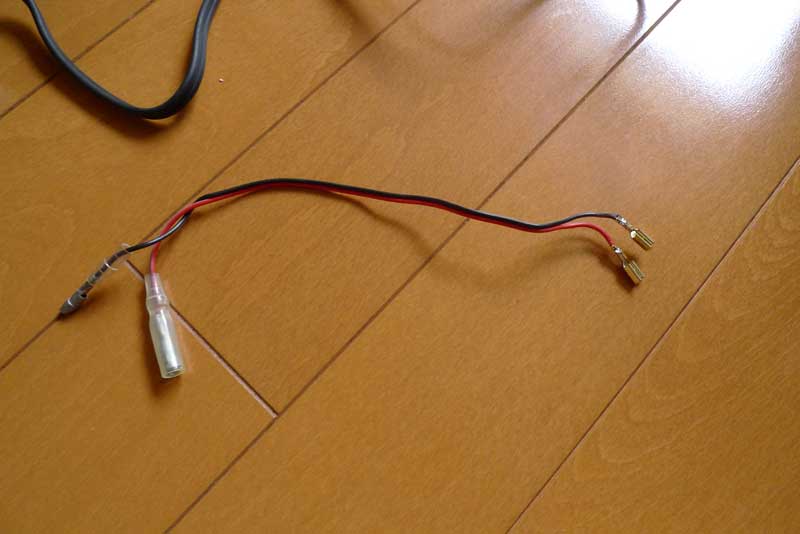

取り出しに成功したコネクタ付電源ライン。3本のコネクタつきの電線を確保することが出来た。 まあ電線カットしただけなので、たいしたことは何もしていない。 さてこのままでは使いづらいのでもう少し加工を行う。いまはただの3本の線だがこれらをつないで1本の線にしてしまう。

それぞれの線の根元を、別の線のコネクタ口に接続して数珠繋ぎで接続をする。 本来はこのようにすると根元側の線にすべての負荷がかかるのでよくないのだが、あまり電力を使うものはつながないので、 今回は問題ない。こうすることで3本のばらばらだった線が1本の3口接続箇所がある線となる。

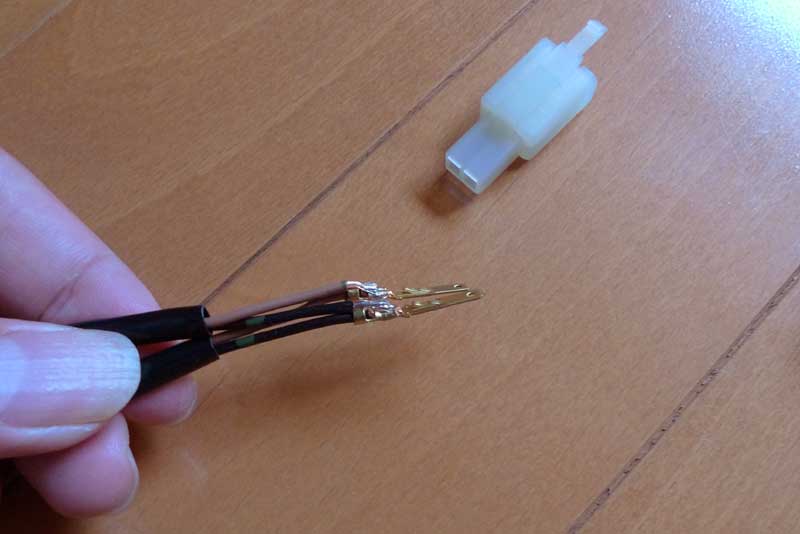

接続は、コネクタを引き抜いてそこに無理やりはんだで接続。うまくやらないと太くなりすぎてコネクタにピンが戻らなくなるので、 はんだの盛り加減が重要。はんだが薄すぎると強度不足でコードが抜けてしまう。わりとコツが必要。

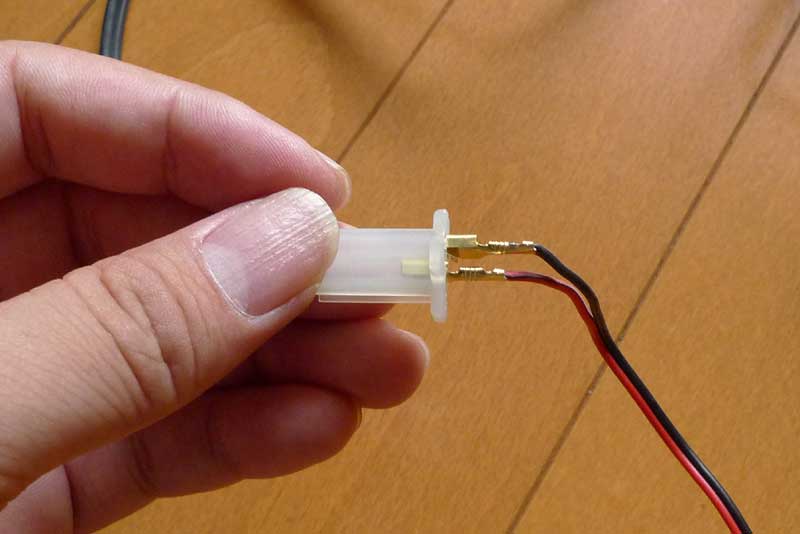

コネクタのピンを抜き、そこに別の線の根元側をはんだ付けしてコネクタに戻す。これを2箇所実施すれば完成。 このコネクタだが、110型2極というものらしい。今後の使用も増えそうなので、いくつか予備を購入しておこう。

ライドコムの電源

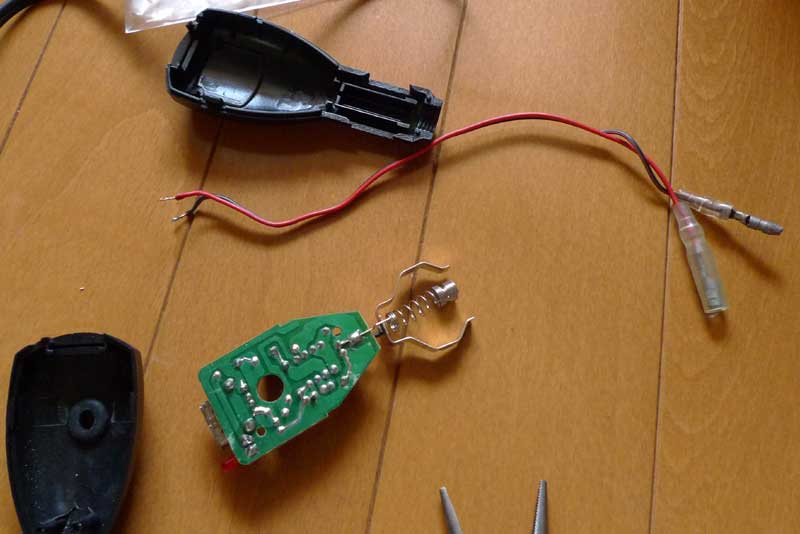

前のバイクではシガーソケットをトランクに準備したのでそこに接続する形で電源を取っていた。そのシガーソケットもだいぶ壊れてきている。

5VのUSBは何も出力せず、修理を試みるとICが破裂という事態になり、ほぼ役に立たなくなり、ただのヒューズケースとなっている。ちなみにICの破裂は電源を逆につないだら破裂した。正しく接続しても出力が無いので逆を試したらぶっ壊れた。12V侮れない。

ということで分解してライドコム電源装置につながるコードだけ取り出す。このシガーソケットもずいぶんがんばってくれてありがとう。 後はゆっくり休んでください。

取り出した電源コード。新しく作ることも出来るのだが、シガーソケットを破棄するのでどうせならと 取り出してもう少しがんばってもらうことに。この根元側に新しい電源コードのソケットをつけることにする。 まずはソケット用ピンを取付けておく。

電源コードのソケット用ピンをはんだ付けして、コネクタに差し込む。 ピンに引っ掛かりがあるのでカチンとなるまで奥に差し込めば引っ張っても抜けることはない。

完成したライドコム電源用コネクタ。電源ラインにこのコネクタを指し、ギボシ側をライドコムの電源装置に接続。 ライドコム用電源をライドコムに接続すれば完成だ。

アイソレート電源

ライドコムの外部入力にいろんな機器を接続してみるが、時々ひどいノイズが乗ってしまい使い物にならないときがある。どうやらその原因は「グラウンドループ」というもので、電源のマイナス側がそれぞれの機器で共通になっているが電位が微妙に差があるためにノイズとなって出てくるらしい。(詳しくはもっと難しいことらしいが)接続機器を電池運用すると問題ないが、バッテリーから共通取得すると発生するので、 同じ電源を使用したときにこれが起きる。

グランド共通がよくないということなので、つながなければいいのだが、 電源のプラスだけつないでマイナスをつながないというわけにもいかないので、対策については不明であったが、秋月に絶縁型DCコンバータというのがあったので、これを購入してみた。絶縁型ということはつながっていないので、 グランドループ除去が出来るのではないかと期待。

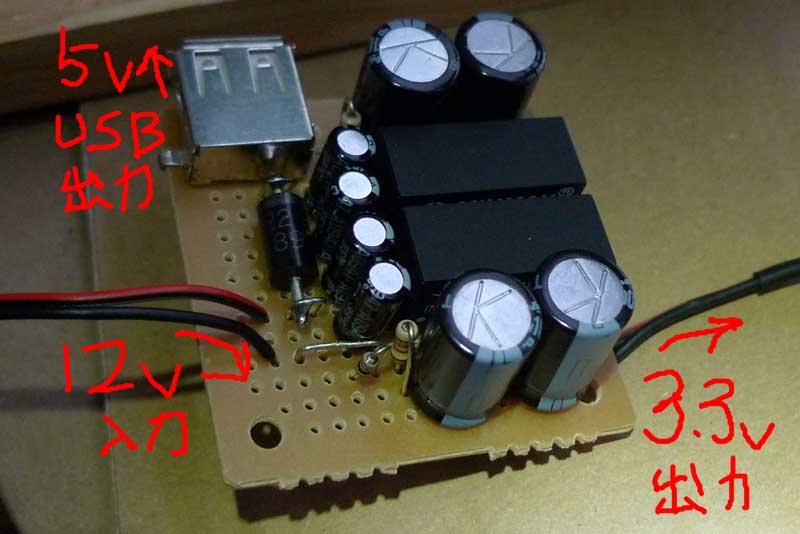

ライドコム向け電源として、3.3V、その他電源用として5Vの絶縁型DCコンバータを購入。 どちらも入力は12Vなので、バッテリーの電源から絶縁された3.3Vと5Vを作るようにする。 しかし、秋月得意のデータシートが同梱しておらず、どんな回路で作成するとよいのか不明。 手本を示してくれないと、何も出来ないのだが、別のところからデータシートをダウンロードしてそのテスト回路を真似ることにした。

回路に関しては、とりあえず通常のレギュレータと似た感じに入力側出力側それぞれにコンデンサを差し込んでおけばよさそうだ。 ユニバーサル基板上にDCコンバータと大きいコンデンサの配置を考える。

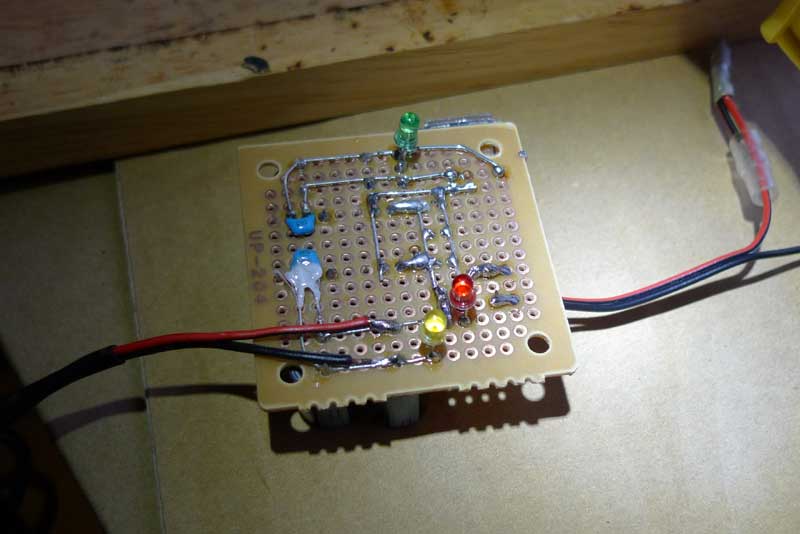

DCコンバータの入力は両方同じ12Vからなので、 これらを共通化させて、それぞれの出力を分散させる方向で検討。大物部品を配置したら、小さめのコンデンサも入力側に追加配置することにして、 設計完了。とっととはんだ付けを行い、完成。3.3V側はライドコムに接続するためのコネクタを接続。 5V出力はUSBのみとした。

あとで、出力表示用のLEDを追加。表面には場所が無かったので裏面に装備。前の電源につけていたものと同様に、 入力12Vが赤、5V出力が緑、3.3V出力が黄色となっている。

早速電源装置をこれに取り替えると、かなりの効果が出た。グランドループと思われるひどいノイズは出なくなった。 ただしエンジンのレギュレータノイズと思われる小さなノイズは消えることが無かったので、これに関しては仕方なしとする。 もともとの電源が汚いので、どうしようもないだろう。たくさんの改造を経て、電源というのはなかなか奥が深いものだとわかった。

これで、ライドコム用の電源装置ができた。なのでライドコムはポーチ運用ではなくトランクに入れっぱなしで運用できそうだ。