バックアップについて

PCそしてHDDは壊れるもの。それはわかっているので、バックアップが必要なのだが、運が悪いと数日から数か月後、順調にいって数年後に故障が発生する。この時初めてバックアップの重要性に気付くのだが、 毎回故障時には、バックアップ漏れがありいろいろと失敗を繰り返してきている。

ディスクが少々壊れても大丈夫なようにと、RAIDなどを組んだりもしたが、これが有効に活きたケースは少なく、どっちかというとRAID全体で壊れて大変な目にあうケースが多いので、信用はしていない。

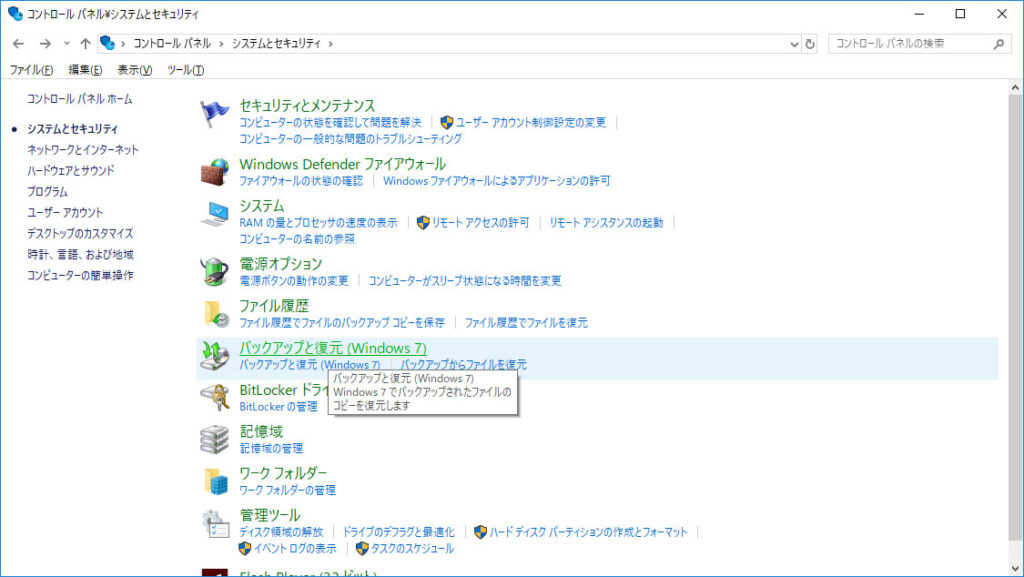

やはりバックアップは、別のメディアに保存というシンプルな方式が、一番安全である。 ちなみに、windows10のバックアップを探してみると、コントロールパネルの中のシステムとセキュリティに 「バックアップと復元(Windwos7)」というのがある。なぜWindows7なのだろう?

旧PCのHDD故障では、RAIDがやられて全滅したので、いろいろと大きなものを失ってしまった。 ある程度はDVDにバックアップしてあったりするので、何とか復旧できたが、直近の写真などを少し失った。 RAIDだとサイズも大きかったのであまりバックアップは取っておらず、それが失敗だった。

AOSBOX Cool

今時はクラウドが便利なのだが、無料では容量が小さく、有料化してもそれなりに高価。 バックアップなので少々遅くてもいいんだけどと、探していると、「AOSBOX Cool」というのを発見。

容量無制限で、毎月540円と格安。かなり怪しいのでいろいろ探ってみると、amazonのコールドディスクを使ったストレージサービスで、 バックアップの容量は無限だが、復元は簡単ではなく数時間後に復元可能とのこと。なるほどなかなか難しそうだが、 試用版があるので、どれくらいの復元具合か確かめてみて、数日かけてもきちんと復元できるのなら、 使う価値はありそうだ。年間6480円となるので3TBのHDD1本分くらいだろうか。 Blu-rayに焼く時のメディア代と思えば、案外トントンかもしれないな。

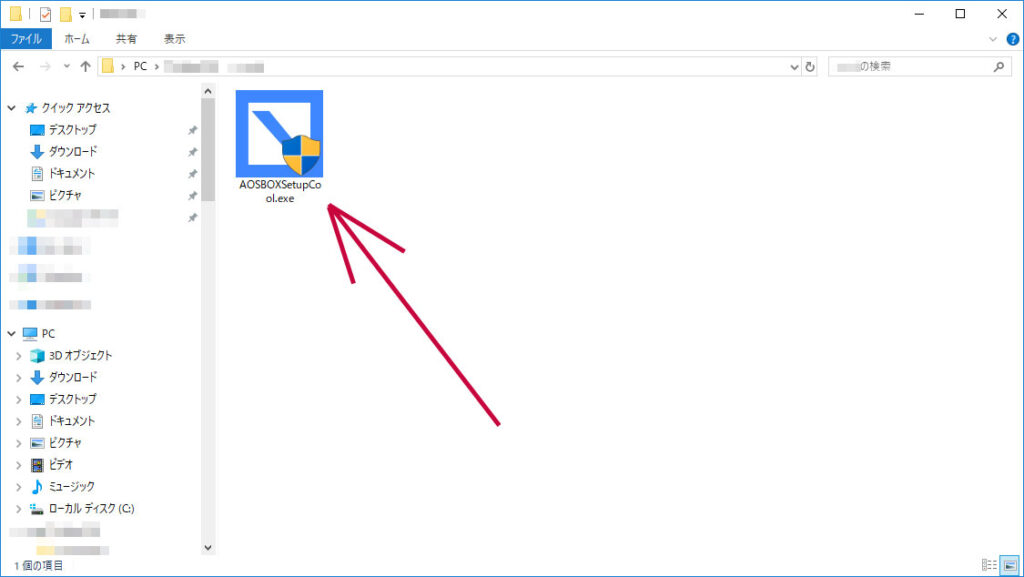

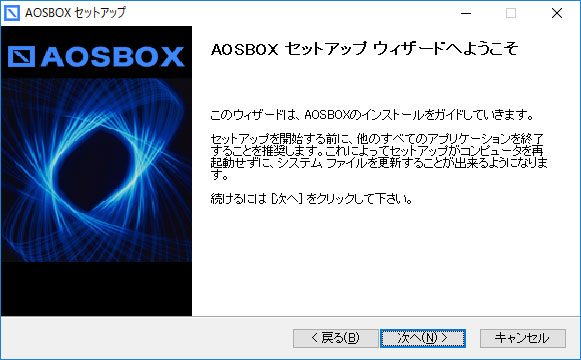

では、試用期間をつかって少し試してみたいと思う。14日間体験版をダウンロードして、インストールを行う。 インストーラを実行して、体験版のインストール開始。

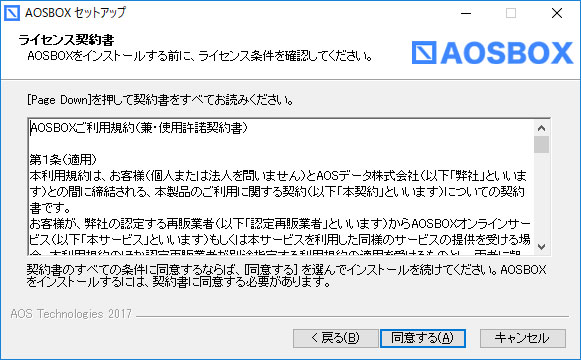

インストーラを動かして、インストール開始。

規約類に同意する。

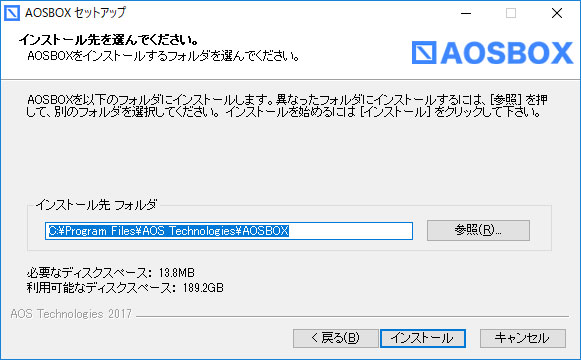

インストールするフォルダはデフォルトのままとした。

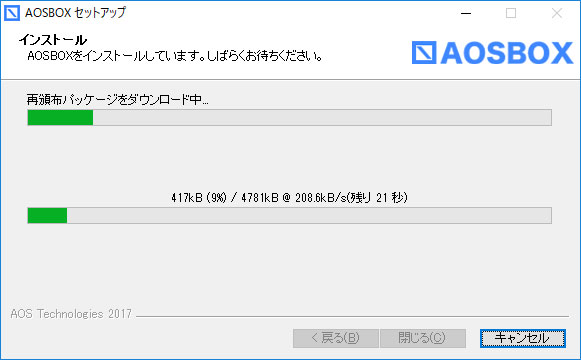

するとダウンロードしつつインストールが行われている様子。

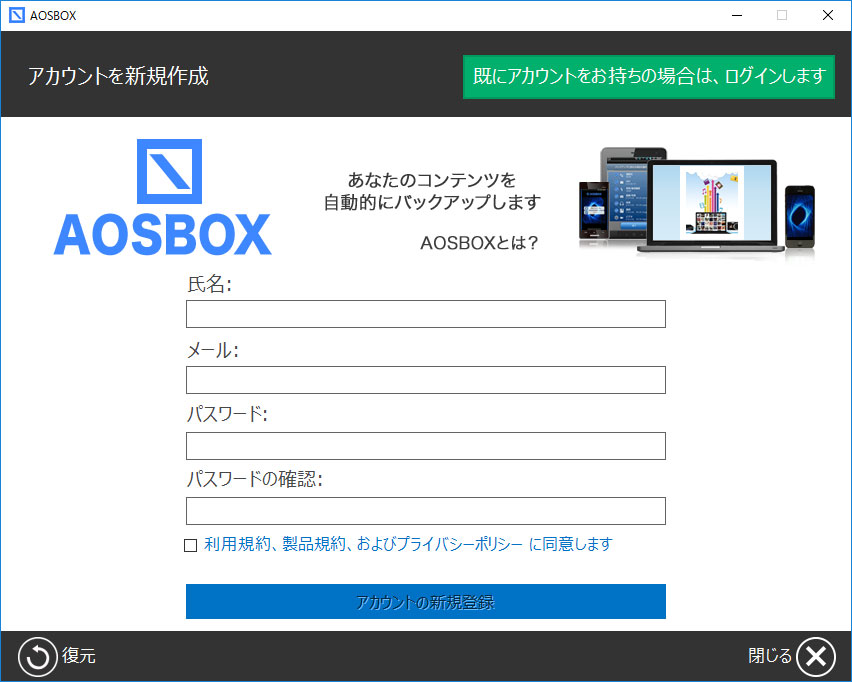

インストールが終わると、下のような画面が出てきた。アカウント登録が必要なようだ。まあ当たり前か。 この画面で新規登録できるようなので、名前とメールアドレスを入力して、新規にアカウントを作成する。

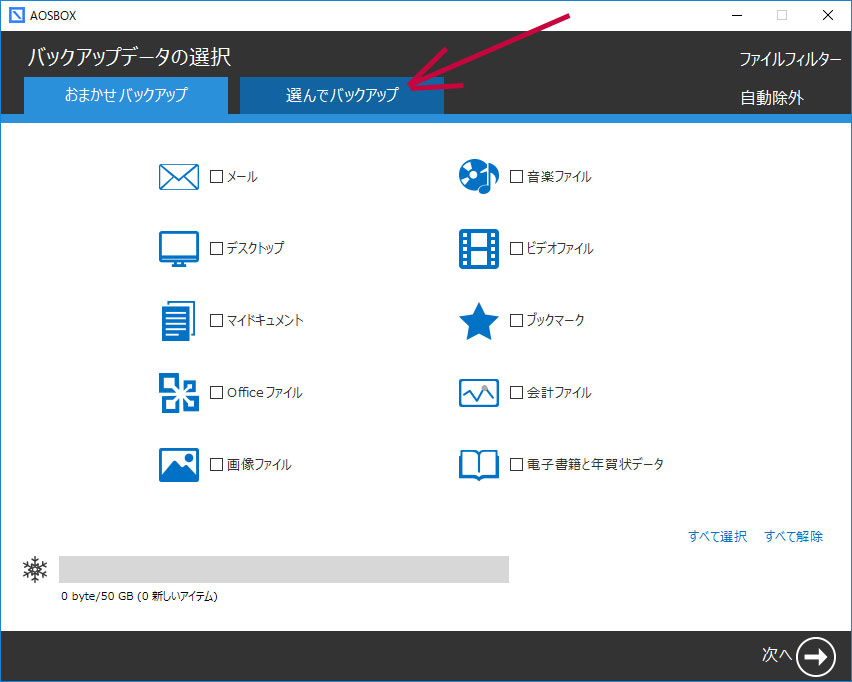

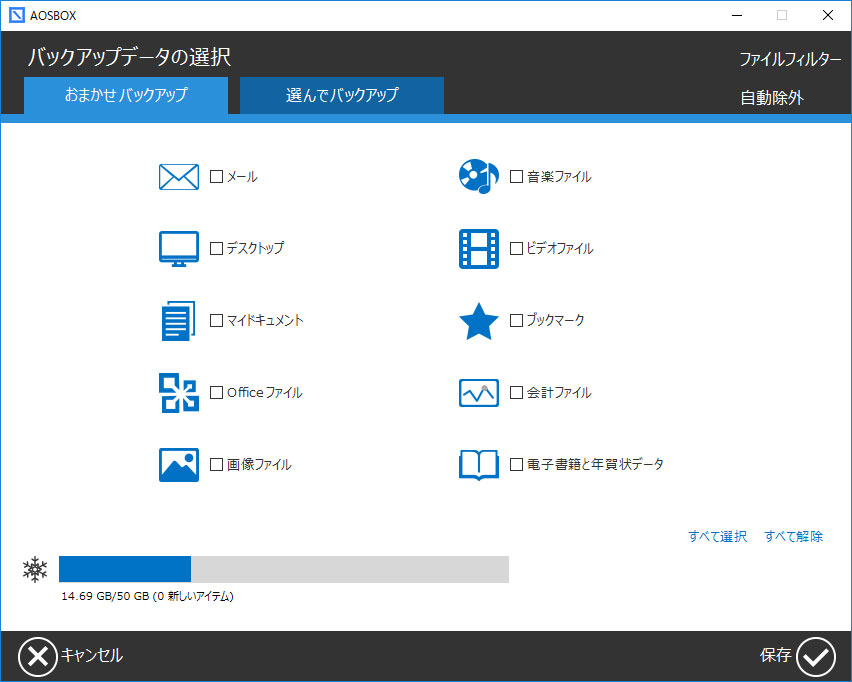

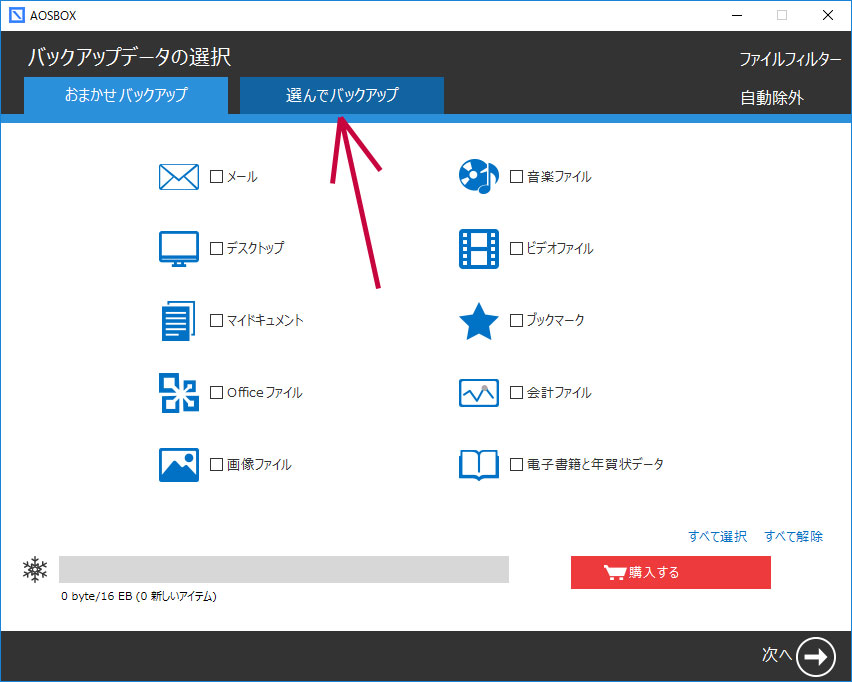

すると、バックアップ対象ファイルを選択する画面となる。 しかしこのバックアップは、どこのどのファイルがバックアップされているのか不明なので、嫌だ。 上のタブを押して、「選んでバックアップ」を選択する。

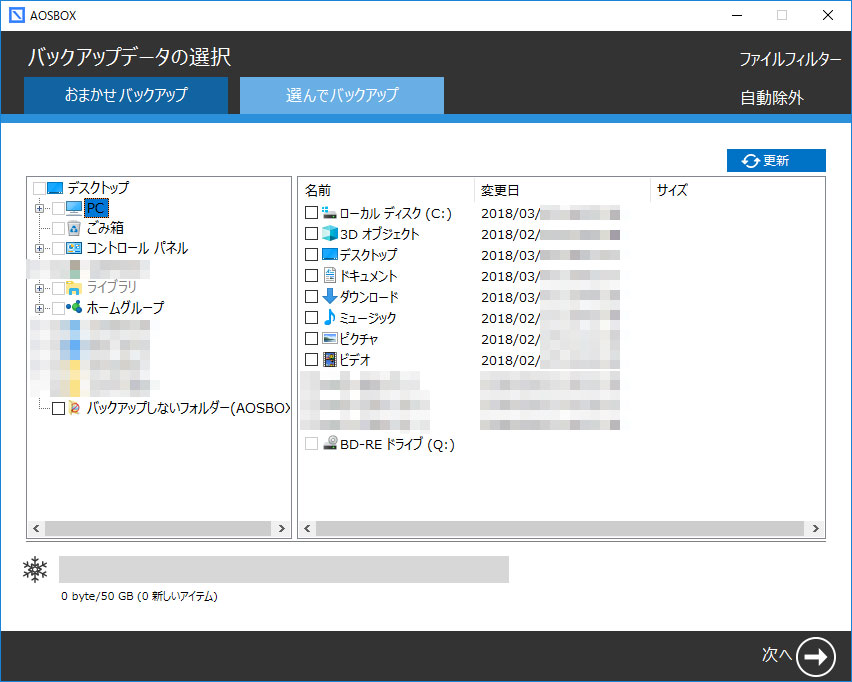

こちらだと、ドライブかフォルダを選んでのバックアップ指定となるので、ここでバックアップ用フォルダを指定する。 まだお試し用途なので、試験用のフォルダのみ選択して、バックアップと復元を試してみたいと思う。

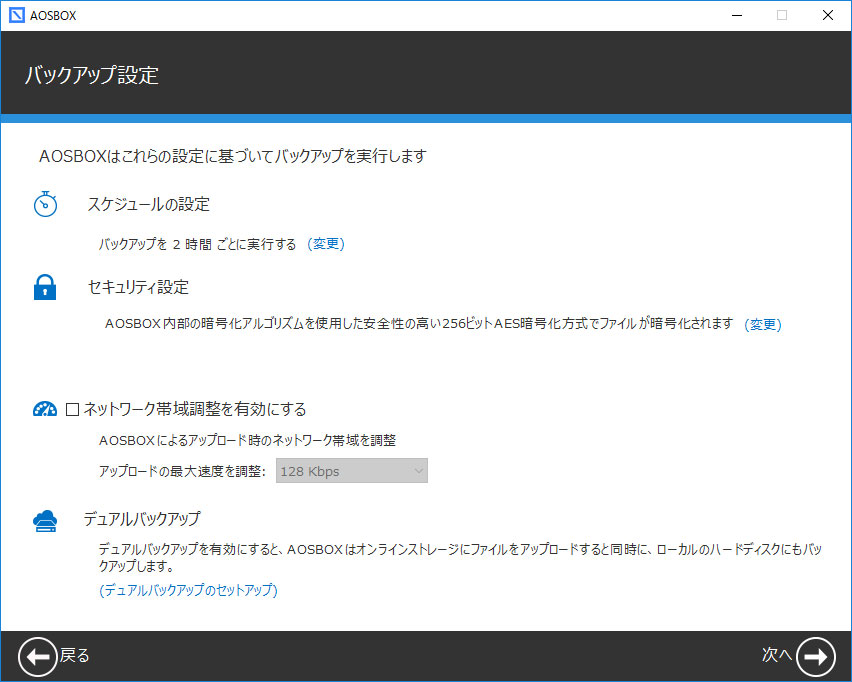

対象を選択したら、バックアップのスケジュールなどの設定。あまり触るところはないのでそのまま。 外付けHDDはバックアップ対象とはできず、逆にバックアップ先としては指定できるようで、 デュアルバックアップを設定すると、クラウド側と外付けディスク側の両方にバックアップをするらしい。 外付けHDDはないので、何もしない。

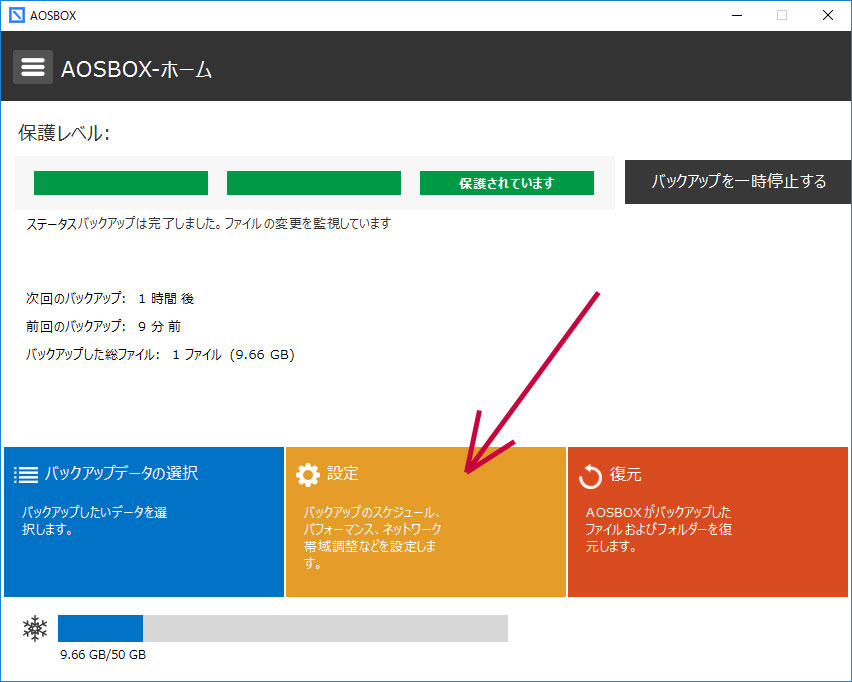

これで、設定は完了したようだ。

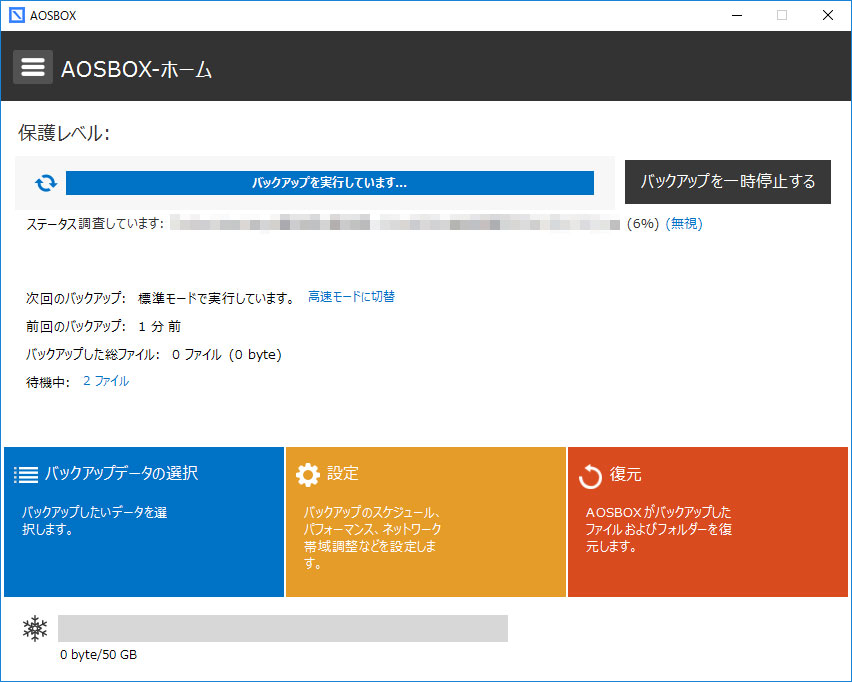

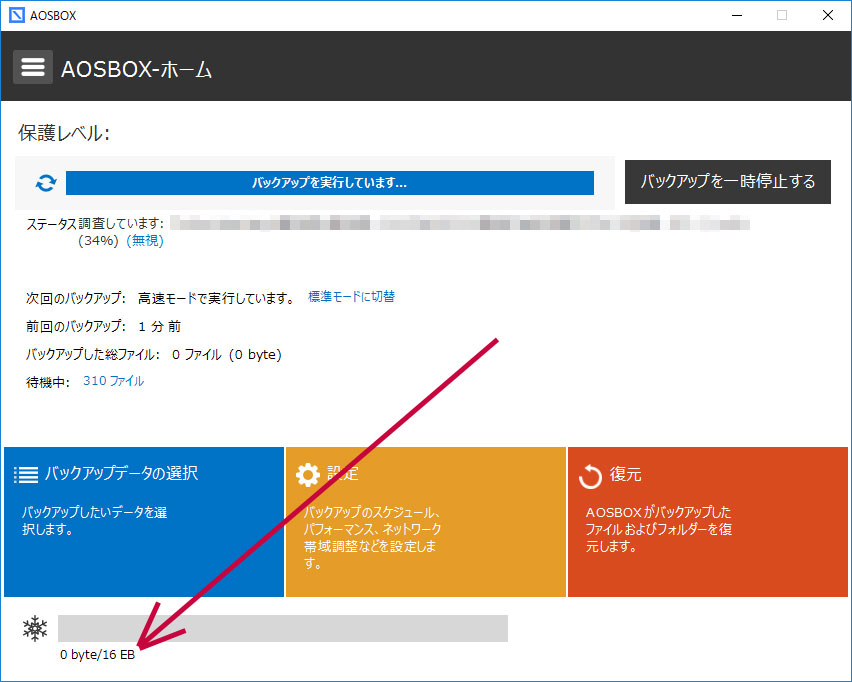

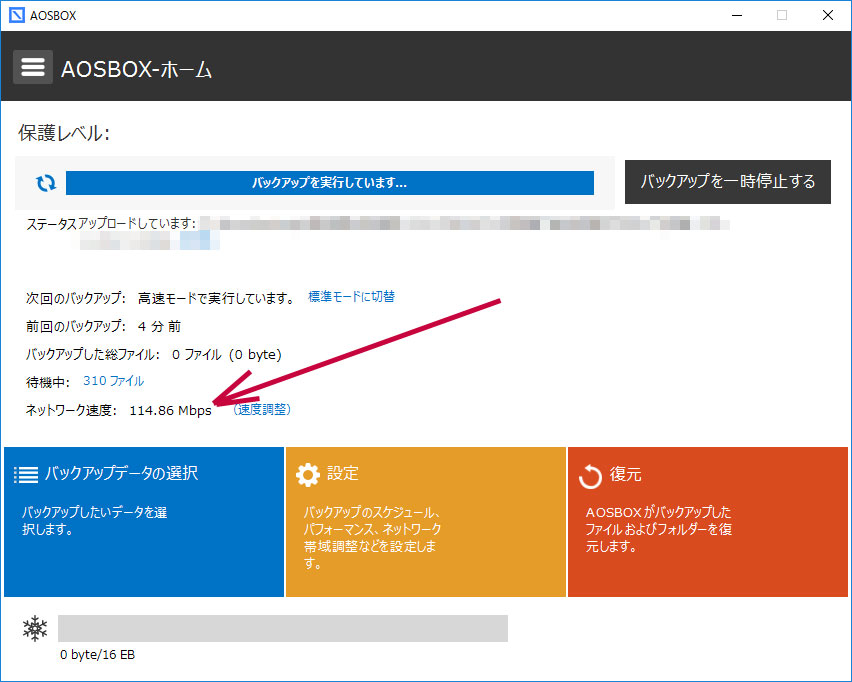

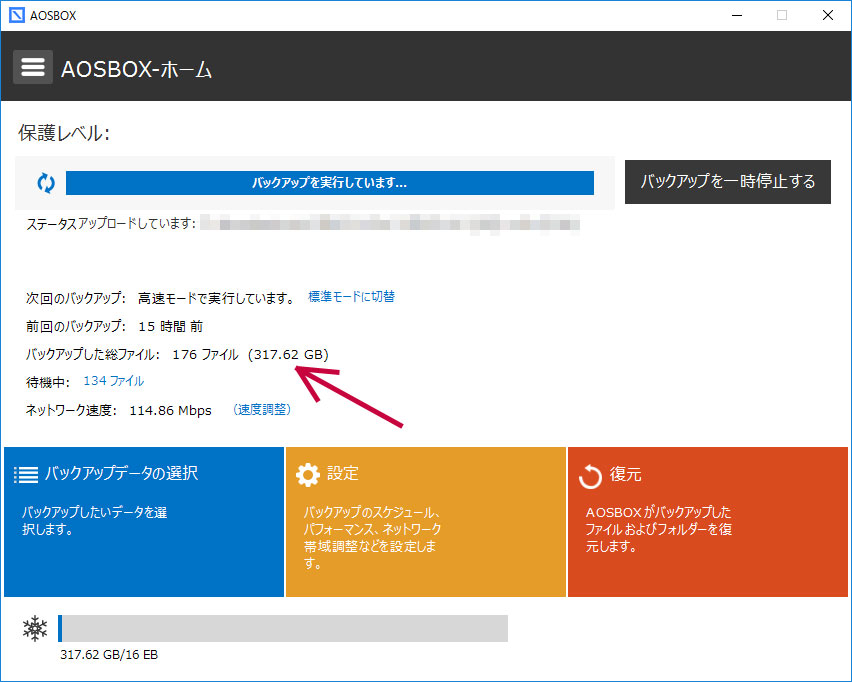

画面は下のように移行し、バックアップが始まっている様子。 しばらくすると、ネットワーク速度も表示され、100Mbpsくらいの表示。そんな速い?すごいな。 一番下には、0byte/50GByteの表示。体験版では50GBの上限があるようだ。

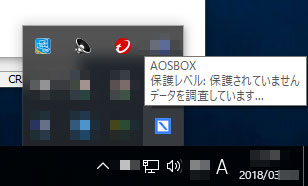

AOSBOXは右下のタスクの中に入っており、ダブルクリックすれば、画面が出てくる。

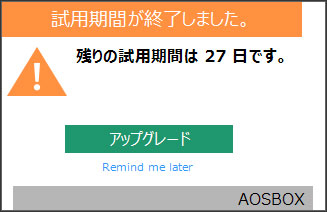

少し使ったらすぐにメッセージが出てきた。というか使い始めたばっかりなのに、「試用期間が終了しました。」って変じゃね? まだ14日あるじゃん。まあ購入してもらってナンボなので、使用者を焦らせて登録させたい気持ちはわかるが、不快感のほうが大きいな。

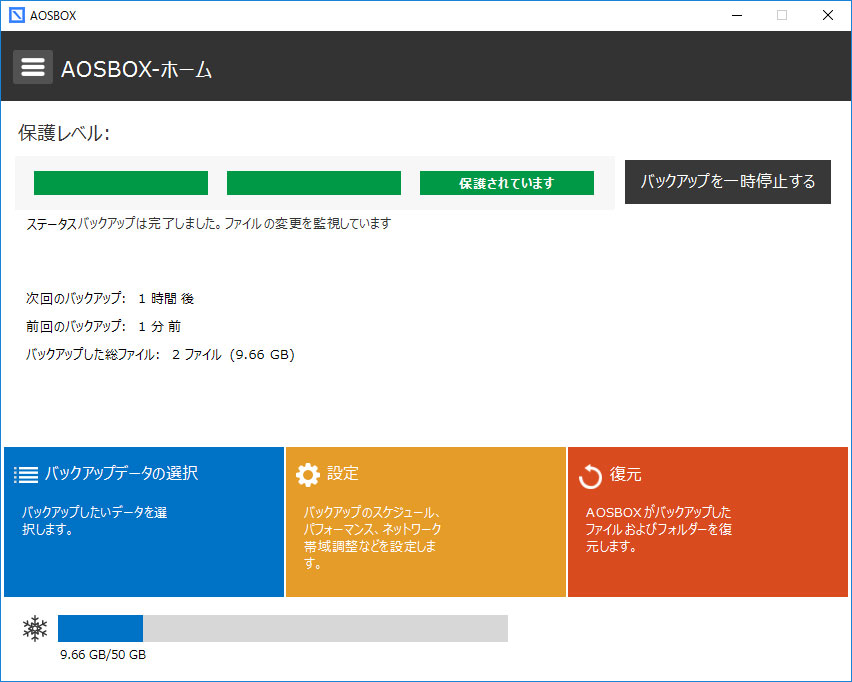

アップロード完了

お試しファイルのアップロードが完了。10GB程度が40分くらいで完了した。ネットワーク経由のクラウドと考えればかなり高速なのでは? 途中100Mbpsとかの表示も安定して出てたし、かなり早い印象。でもクラウドにたまっているデータ量が増えると、 速度が落ちるという罠もあるらしいので、あまり信用してはいけないが、それなりの能力はあるようだ。

アカウントを利用して、webでAOSBOXにつないでみる。web側でも管理画面が見れるようだ。

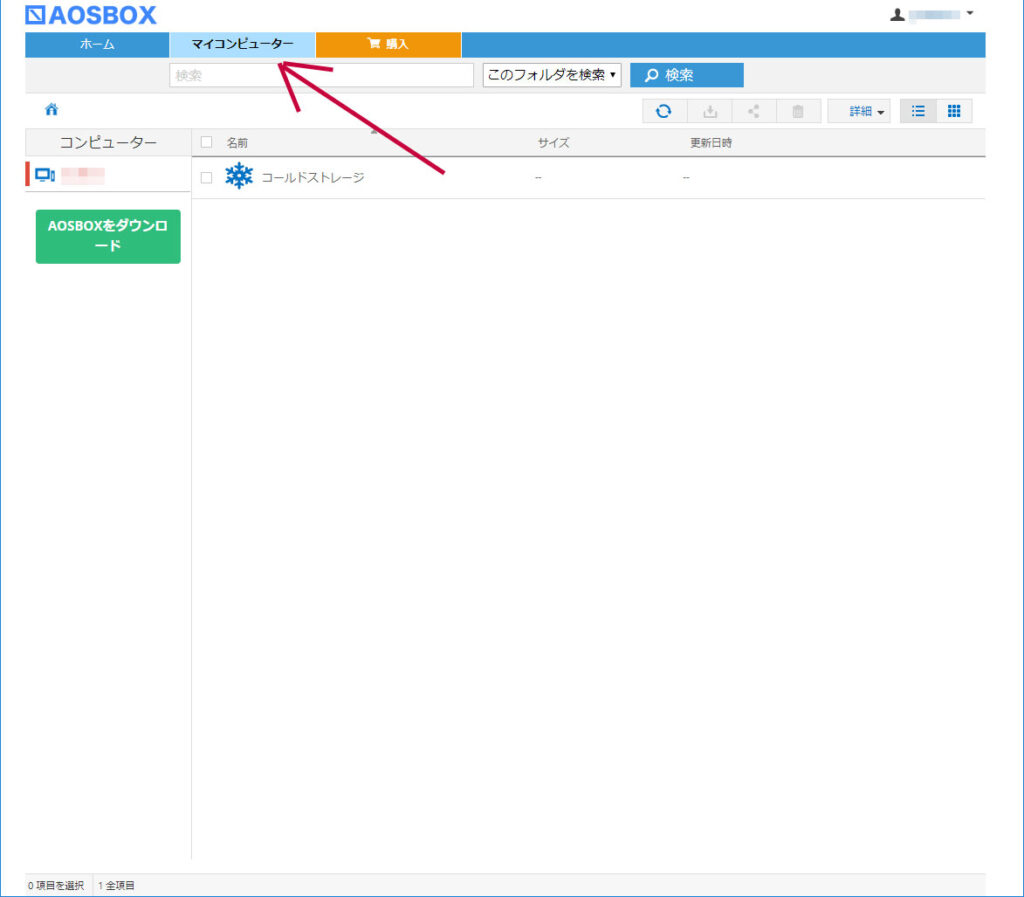

上のほうのマイコンピュータをクリックしてみる。すると、コールドストレージというのが見える。

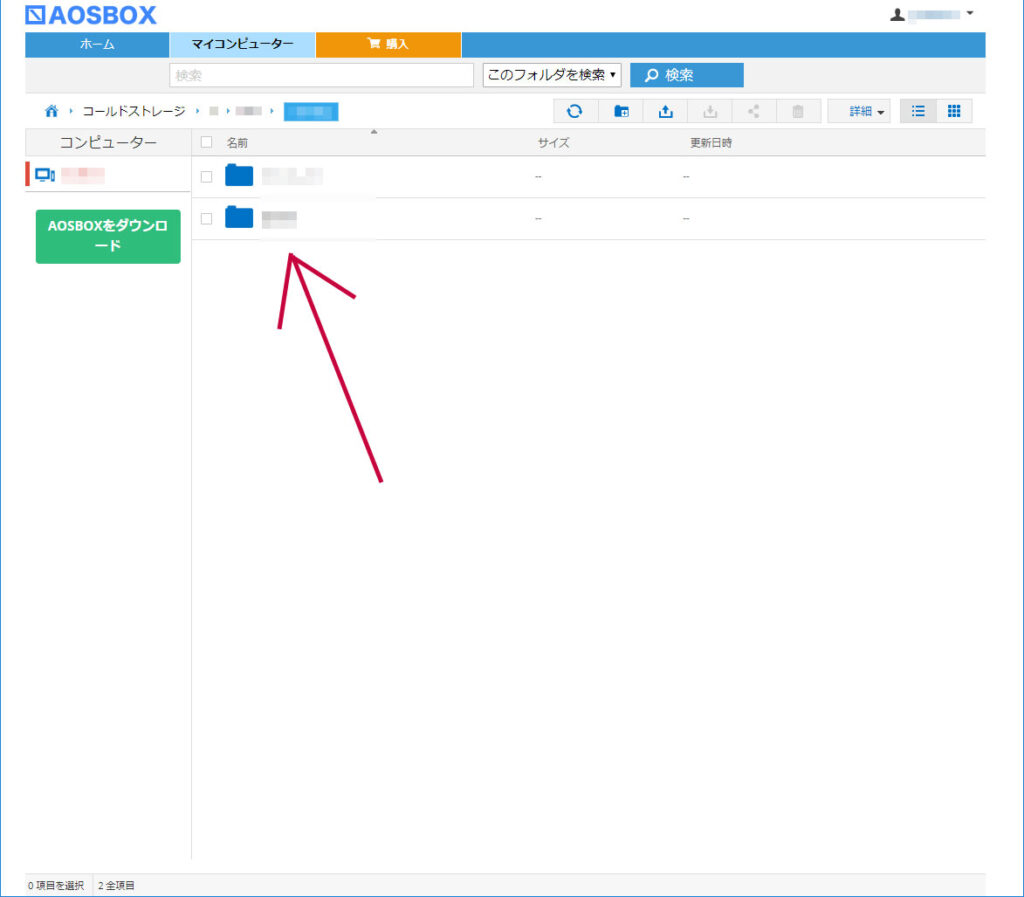

これがバックアップのようで、クリックすると下の階層が見えて、バックアップしたファイルがわかるようになっている。 webからもバックアップ済みのファイルがどれかを見ることができるようだ。

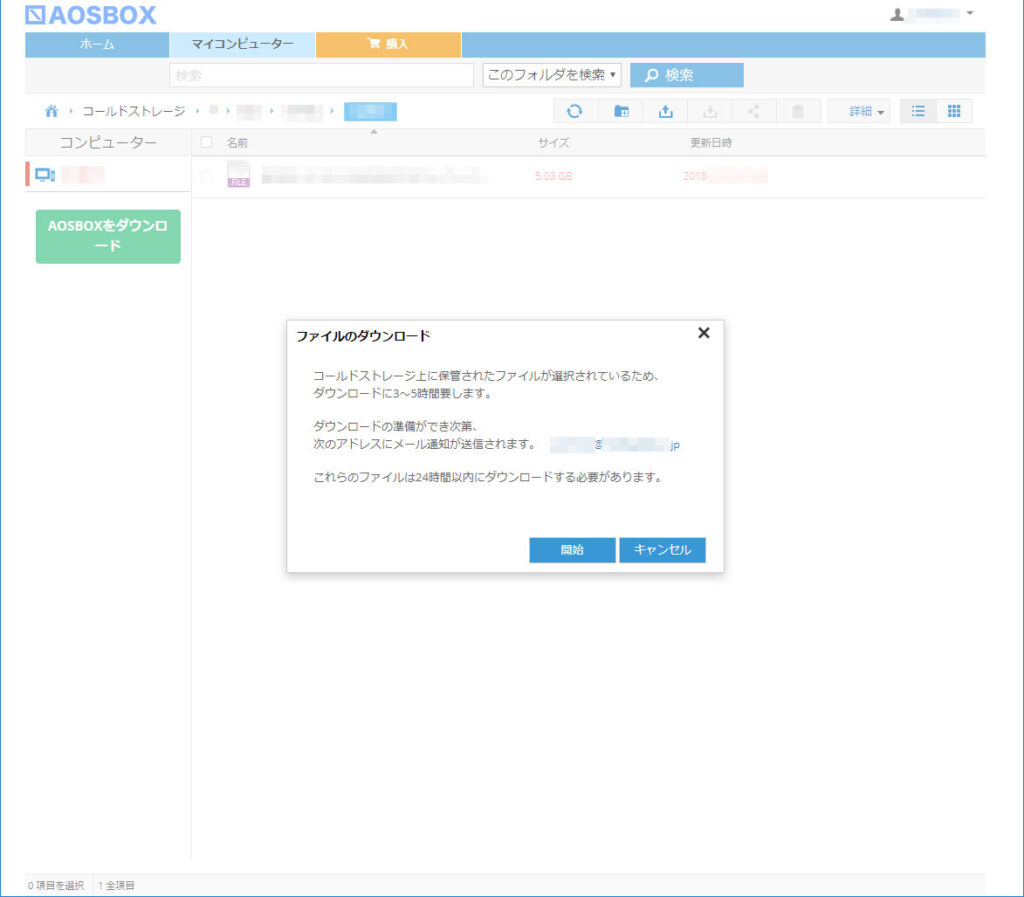

そして、ここでファイルをクリックすると、復元モードとなり、復元に時間がかかる旨説明が出た。 数時間かかるようだが、準備できたらメールでお知らせが来るようだ。なるほど。

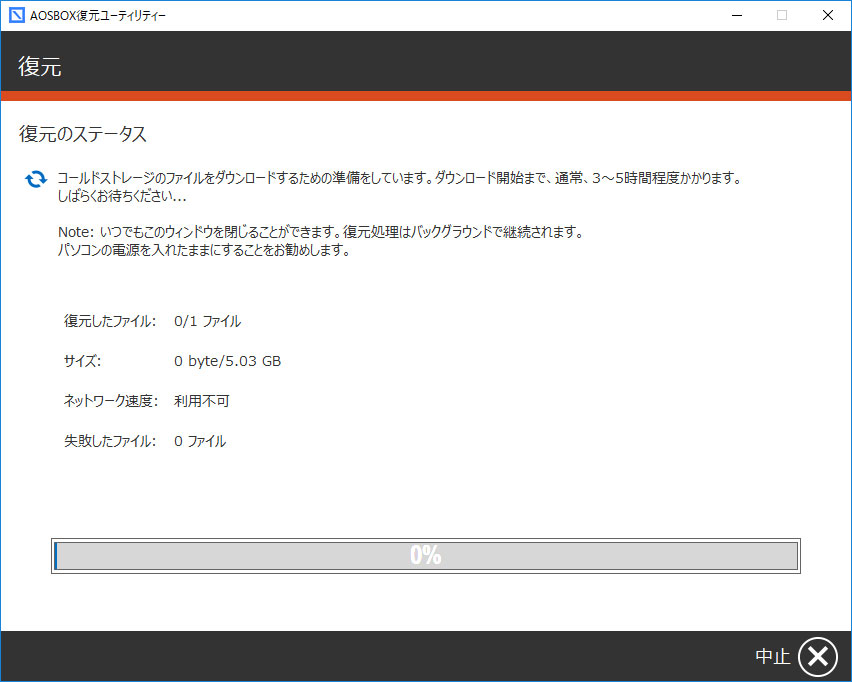

復元

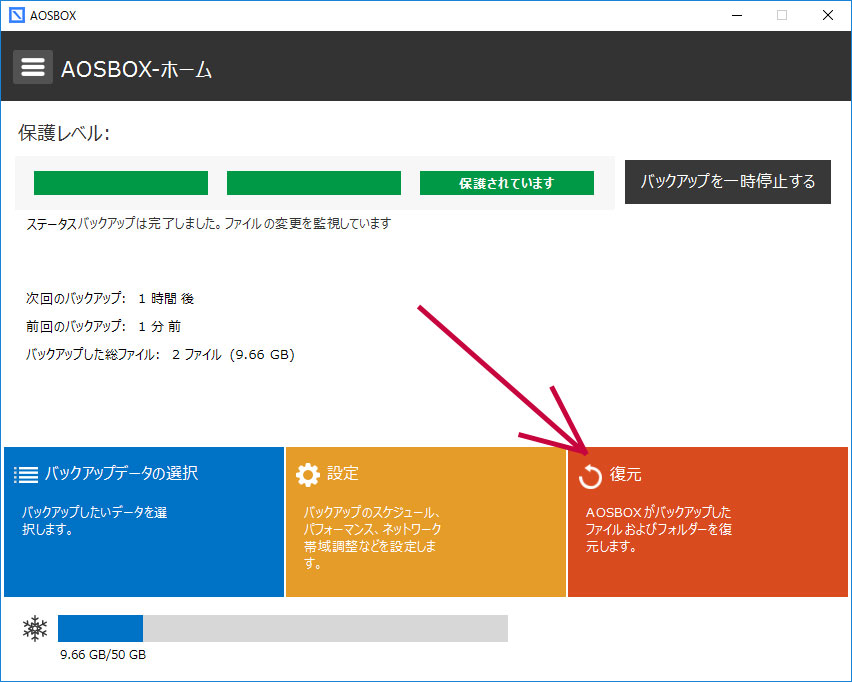

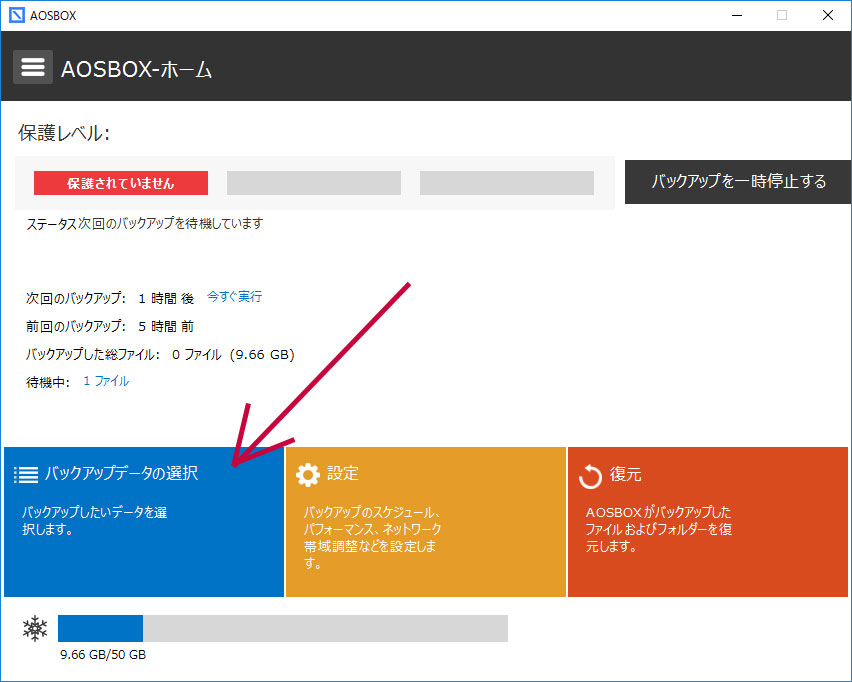

では、復元を試してみる。web側でもできるようなのだが、PC側アプリでの復元を行ってみる。 アプリの画面の復元の赤いところをクリックする。

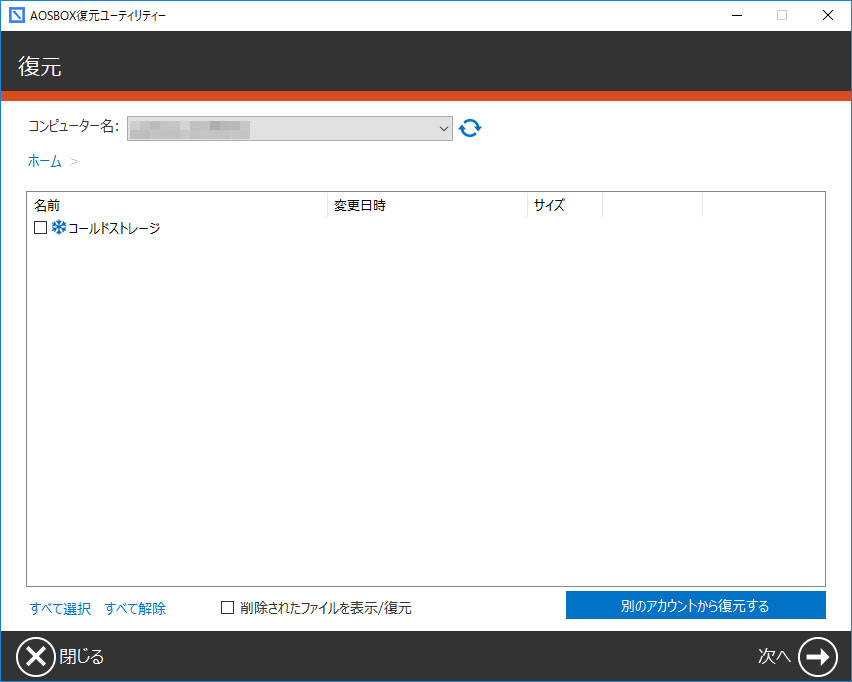

すると、新しいウインドウが開いた。復元ユーティリティが立ち上がったようだ。これを使って復元作業を行うようだ。 バックアップとして、「コールドストレージ」が見えている。なるほど、webで見たのと同じようだ。 webであらかじめ見ておいてよかった。

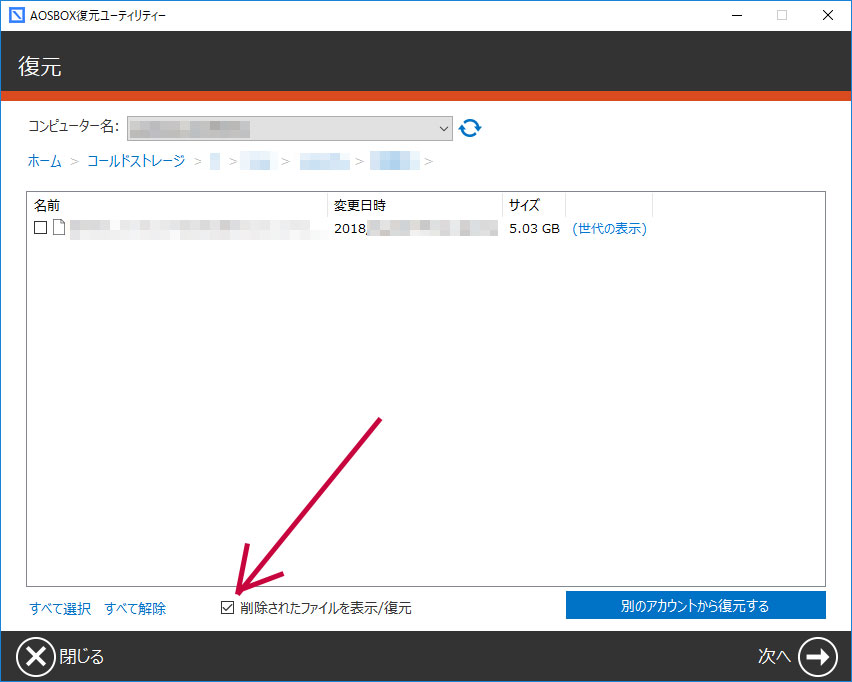

コールドストレージを掘っていくと、ファイルにたどり着く。はずなのだが、最初は表示されず、バックアップされてないかと思ったが、 PC側のファイルが削除されていると、表示されない様子。下のほうにある「削除されたファイルを表示/復元」のチェックを入れると、 表示された。復元作業のためにあらかじめPC側はファイルを削除していたので、こうなった。

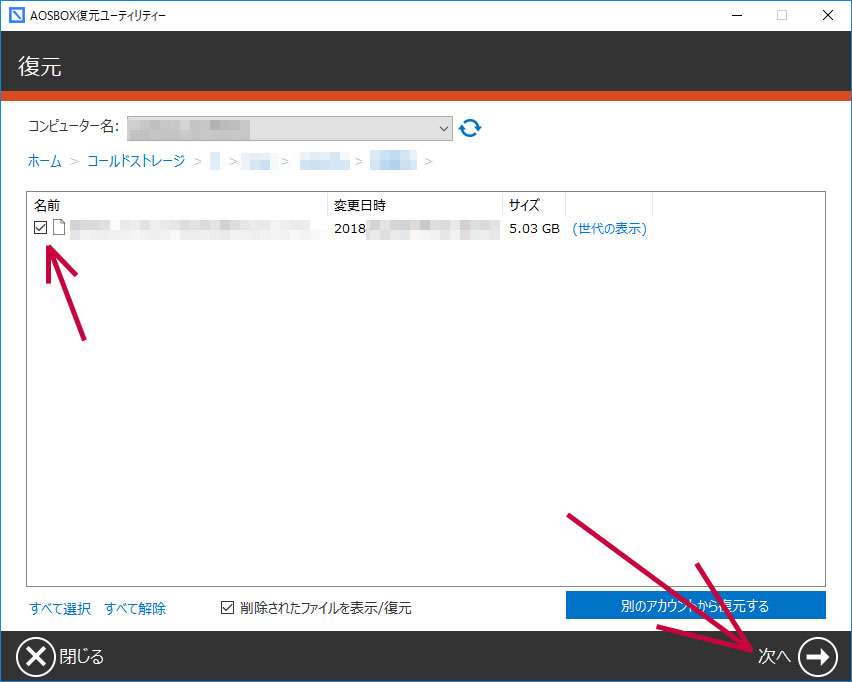

復元を行うファイルにチェックを入れて、次へを押す。

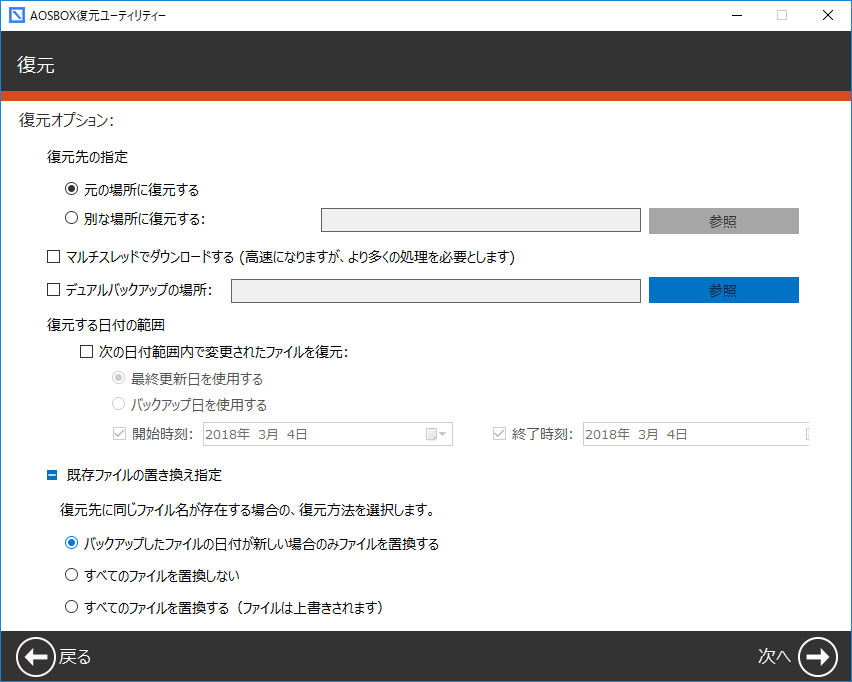

復元オプションもそれなりにあるようで、ある程度の設定が可能。今回は元あった場所に復元させてみるのだが、 別の場所に復元させることも可能な様子。PC壊れて、新しいPCに復元なども、簡単にできそうだ。

これで、復元作業が開始された。クラウド側に復元依頼をかけているようで、放置しておけば準備ができ次第、復元が行われる様子。 PCをつけっぱなしにする必要がありそうだが、どうなんだろう?。 30分でPCはスリープに入るのだが、放置しておきどうなっているか後で見てみよう。

夜に仕掛けて、朝見てみると、復元は完了していた。PCがスリープに入っていたので、その後のバックアップが動いておらず、表示はちょっと変。でも、それなりにちゃんと復元ができることが、 確認できた。大量ファイルなどの場合にはどうなるか不明なのだが、大き目のファイルは問題なく復元できているので、 とりあえずは大丈夫そうだ。

設定

PC側アプリで、初期に行った設定は色々変更可能。 まずは、左側の青いところをクリックすると、バックアップ対象の選択画面となる。

初期設定時に見た画面と同じで、おまかせと、選んでがあり、バックアップ対象の変更が可能。

では、最初の画面の真ん中の黄色い設定を押してみる。

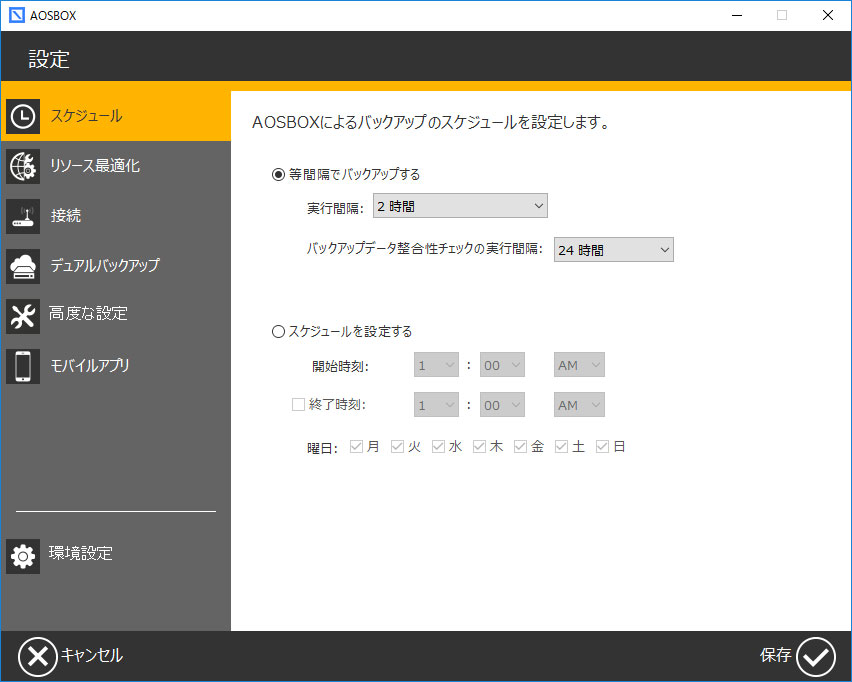

詳細な設定画面が出てきた。スケジュール設定は2種類あるようで、定時間毎か指定時間かが選べる。 夜中にバックアップするにしておくと、普段使っているときになんだか遅くなるといったことが起きにくくなっていいかも。 でもPCはスリープさせないようにしないと、まったくバックアップされないなんてことになりそうだ。

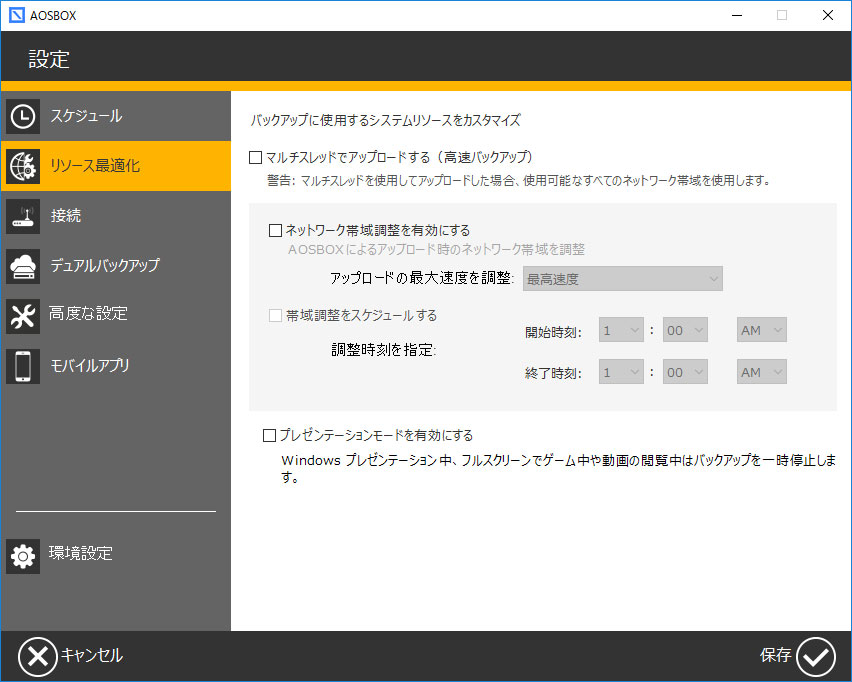

リソース最適化では、マルチスレッド化設定があるが、のんびりやってくれればいいので、指定なし。 あと、プレゼンテーションモードなんかがあり、アプリの動作状況に合わせバックアップ待機をしてくれるようす。 でもどんな判断をしているかよくわからない。

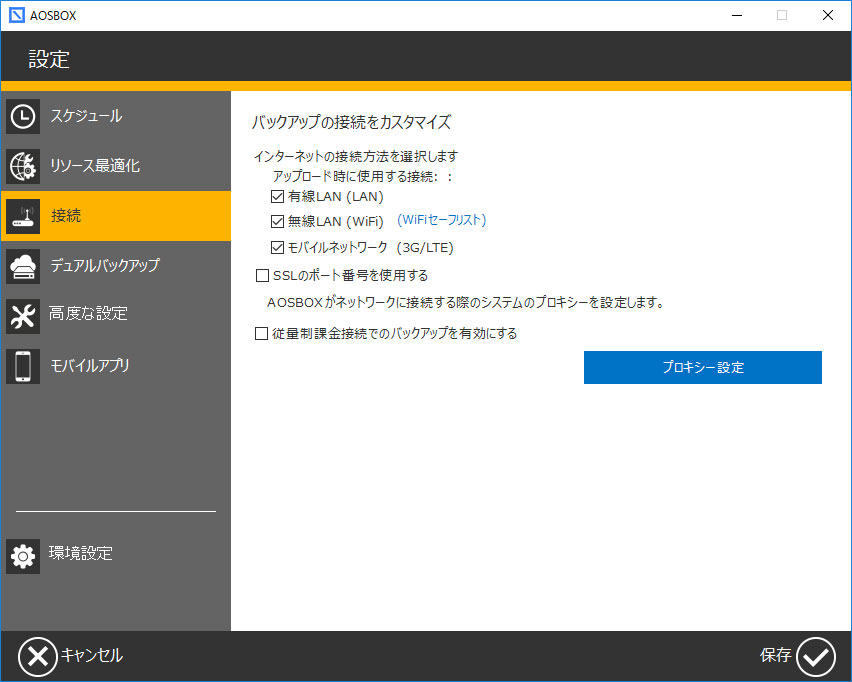

接続では、接続種別でバックアップしない設定もできるようだ。大量バックアップをモバイルネットワークでやるとすぐに 通信量があふれそうだ。

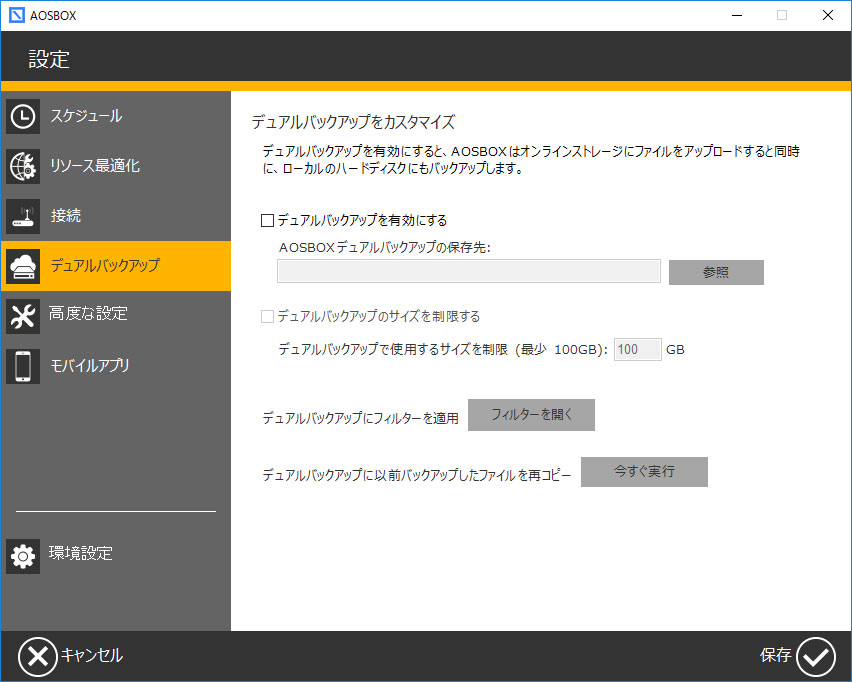

デュアルバックアップ(外付けHDDにもバックアップ)はここでも設定可能。デュアルバックアップ向けのフィルタも個別設定できて、 便利かも。即時復元したいものだけデュアルバックアップに入れておくなどすると、緊急時に復元を急ぎたい時など便利そう。 状況を見て使ってみてもいいかも。

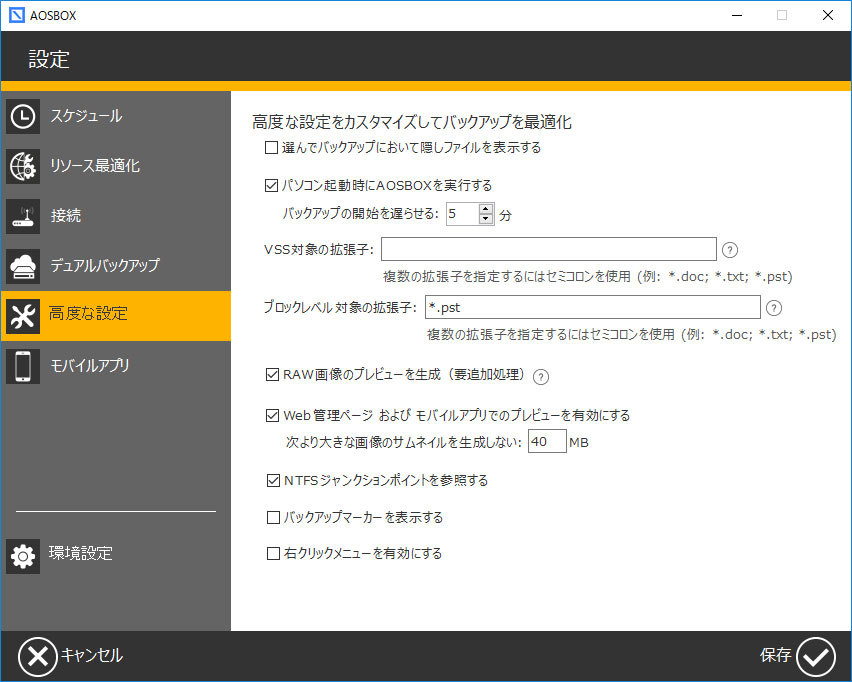

高度な設定には、なんだかわからないいろんな設定がある。ちょっと勉強してみよう。便利な機能があるかも。

最後のモバイルアプリは、宣伝かな。でもスマホのバックアップが取れるのは案外便利かも。いやめんどくさいな。 スマホで重要なのは写真くらいなのだが、写真はクラウドに上げているので、こちらでは除外とする。

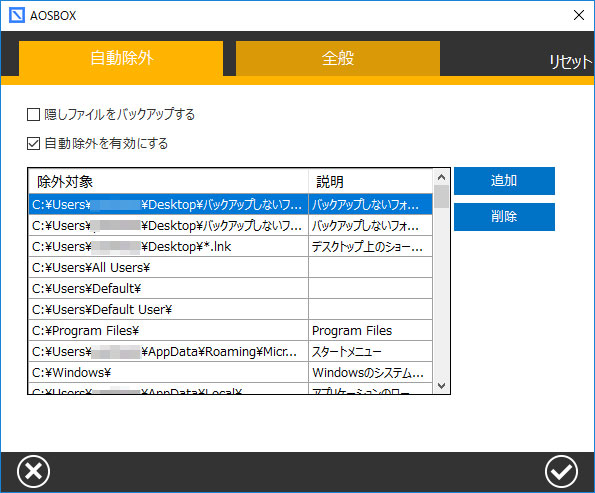

環境設定を押してみると、自動除外の設定がある。デフォルトで除外が行われているようで、基本ユーザフォルダ配下や、 システムファイル類は除外しようとしているようだ。

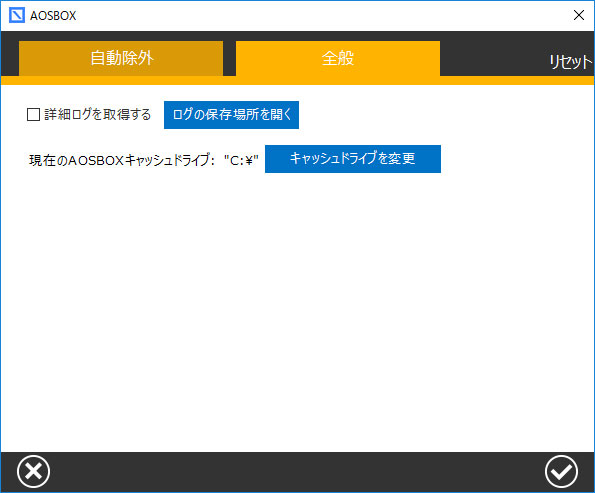

全般タブでは、キャッシュディスクの設定とログ採取有無。うまくいかないときのためにログは取っておいたほうがいいかも。

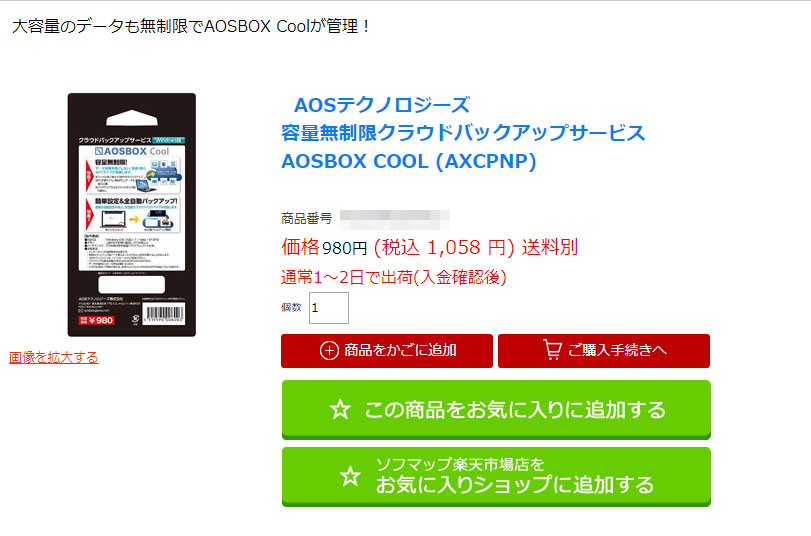

購入

それなりに使えそうな気がしてきたので、購入してみようかと思う。 月単位のライセンス購入が可能なので、途中でやめることもできるため、試してみるのもアリだろう。 年間ライセンスもあるが割引なしなので、最初は毎月更新を行い、問題なければ年間ライセンス購入でやってみよう。

まずはライセンスを購入。楽天で1058円のものがあったので、これを買ってみる。 税抜き980円ってどういったライセンスなのだろう?2か月分が20円引き?これで1か月分だとちょっとショックだが、 まあこれくらいの値段なら、勉強代として許せる額だ。

体験版のほうはというと、大きいファイルを突っ込んだので、体験版容量の50GBを超えてしまったらしく、 バックアップは停止となった。

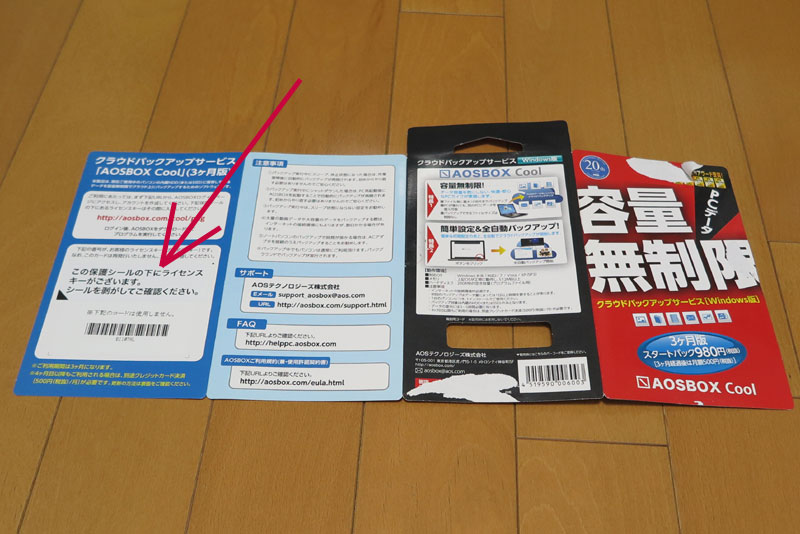

では、ライセンスを登録して容量を無制限にしてみよう。購入した税込み1058円のバックアップライセンスを開いて、 ライセンスキーを参照する。ライセンスキーはシールの下に記入してある。

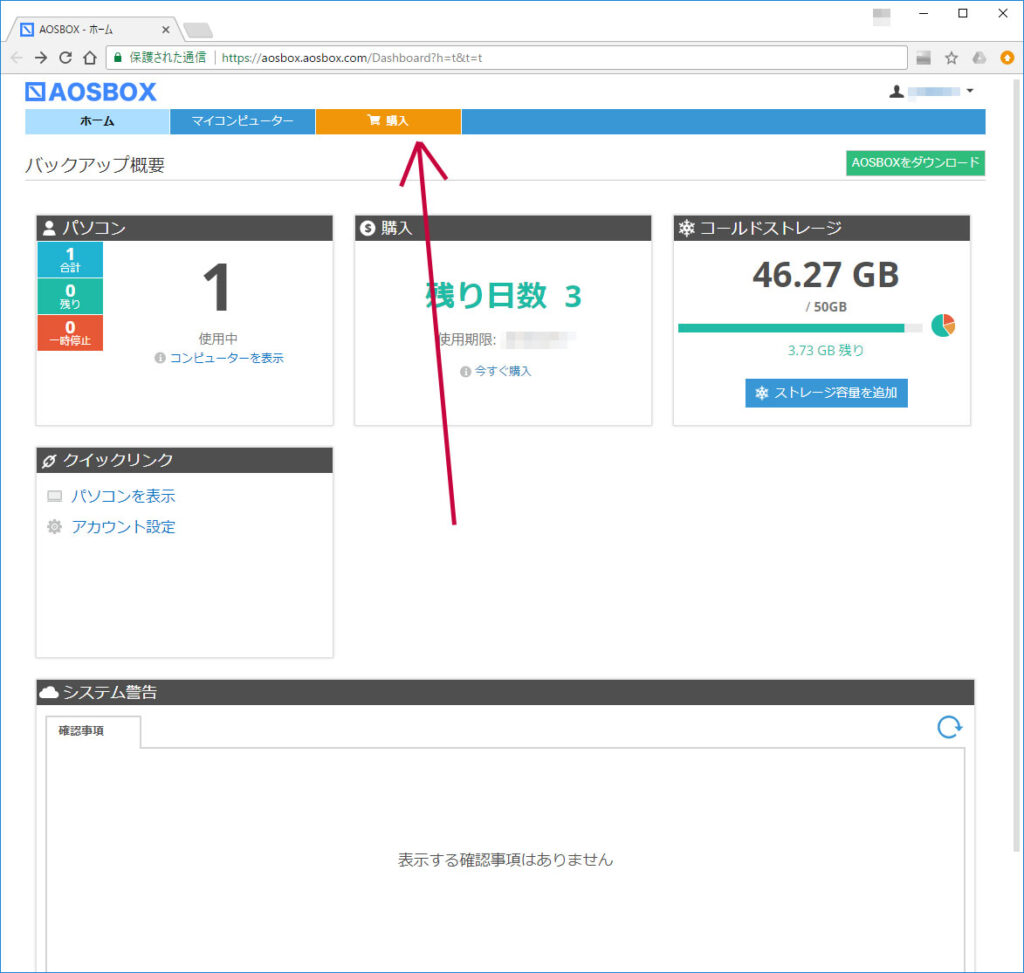

webがわの画面で「購入」を押して、ライセンス登録画面へ移動する。

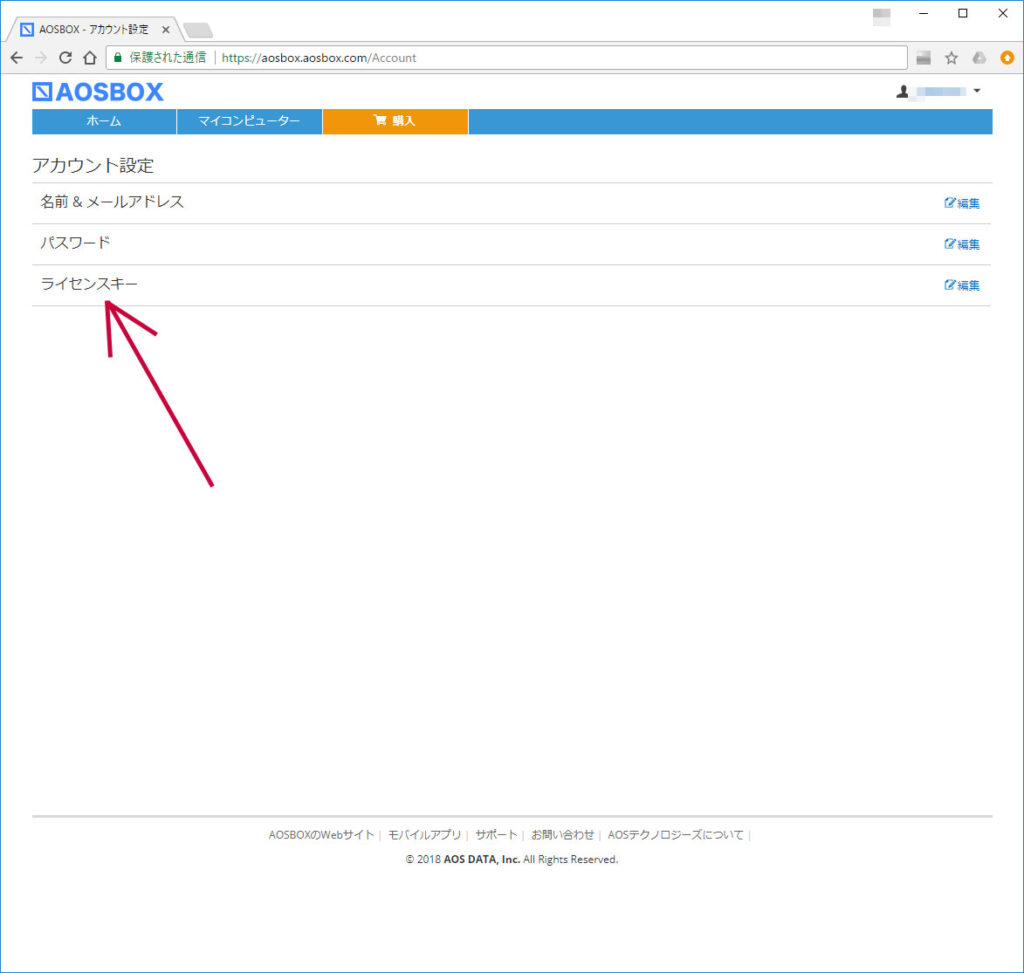

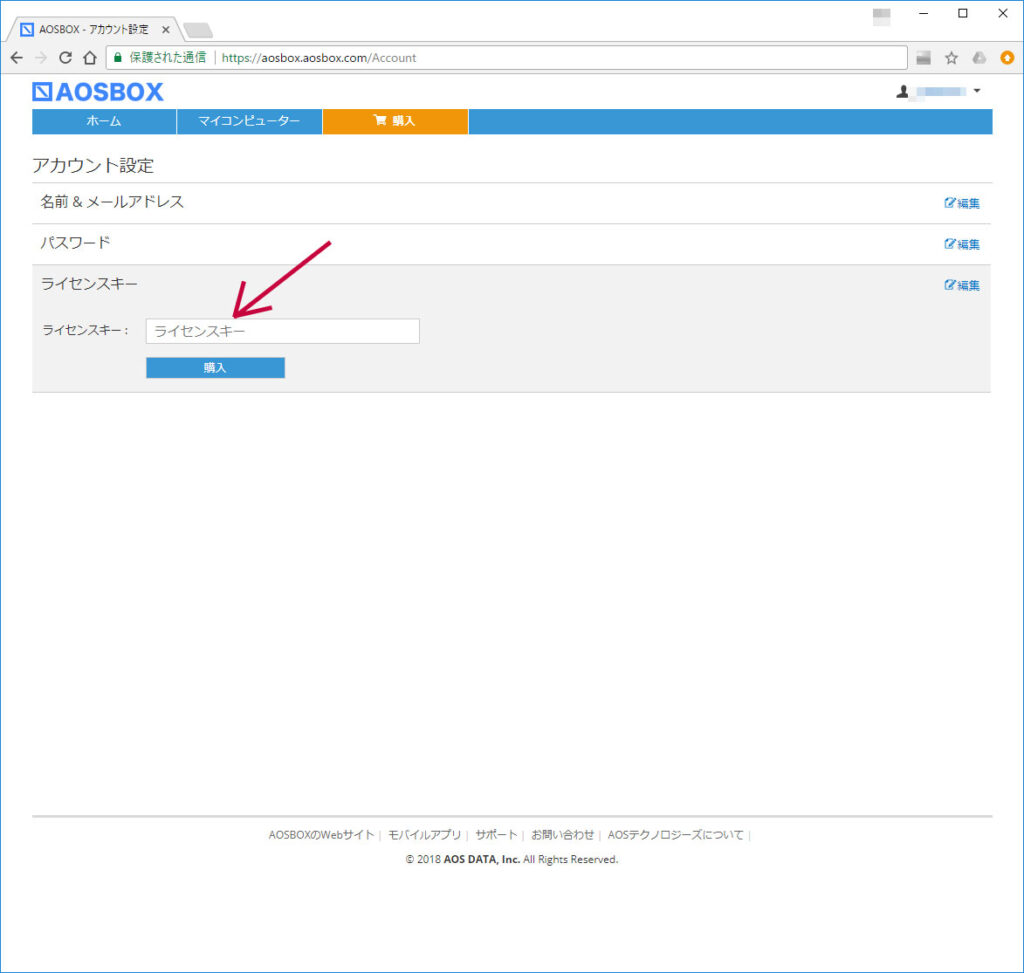

するとライセンスキーの入力エリアが出てくるので、ここに記載のあったライセンスキーを入力する。

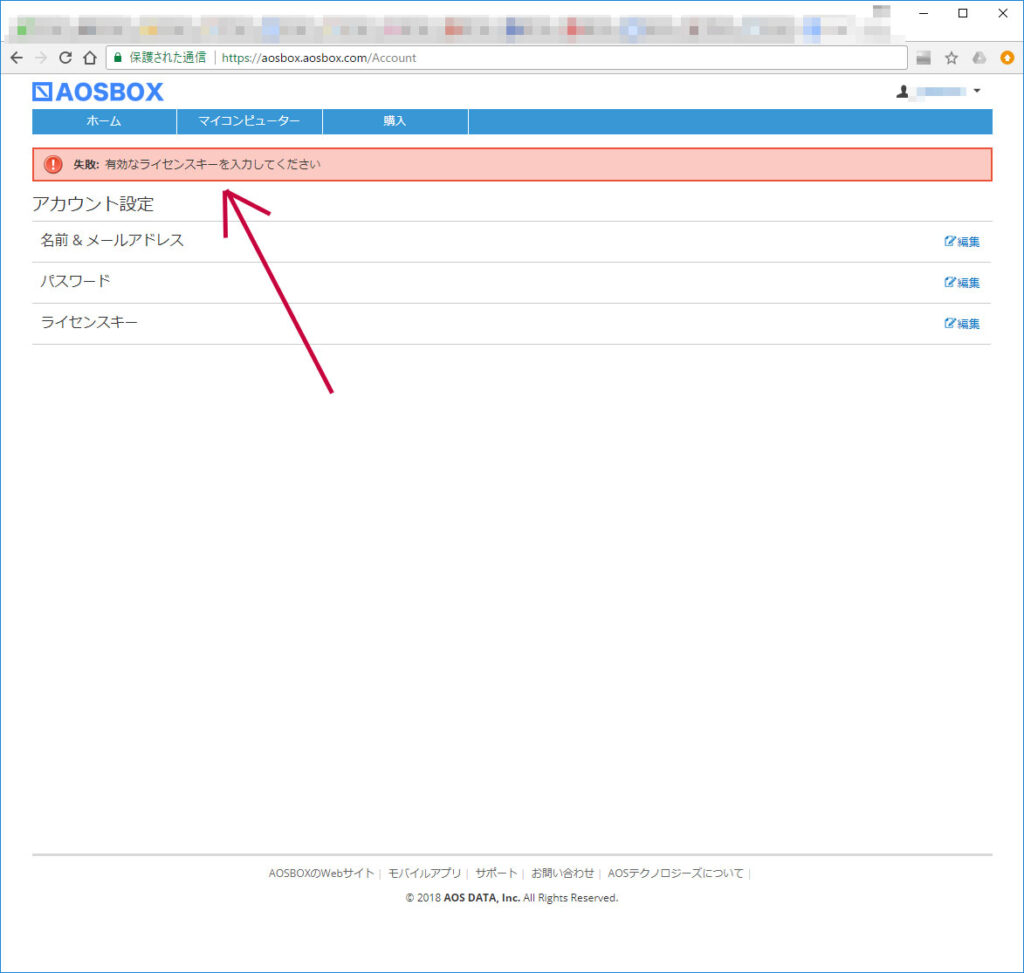

しかし、なぜかエラー。ライセンス番号が無効らしい。せっかくお金出して購入したのにまさかニセモノつかまされた? 怪しい安物ではなく、定価販売のものなので、だまされる筋合いではないのだが、うまくいかない困った。

いろいろ悩んだのだが、購入したライセンスの手順を見ると、初期画面からの本登録の手順となっている。 もしかすると、体験版からの購入ライセンスではないのかも?しかしそんな注意書きはどこにも見当たらず、 webがわのFAQも探してみたが、見当たらない。

まだバックアップしたてなので、クラウド側が消えても問題ないので、いったん体験版は削除して、購入ライセンスに記載のある手順でやり直してみる。 これでだめなら、販売店にクレームを入れてみよう。

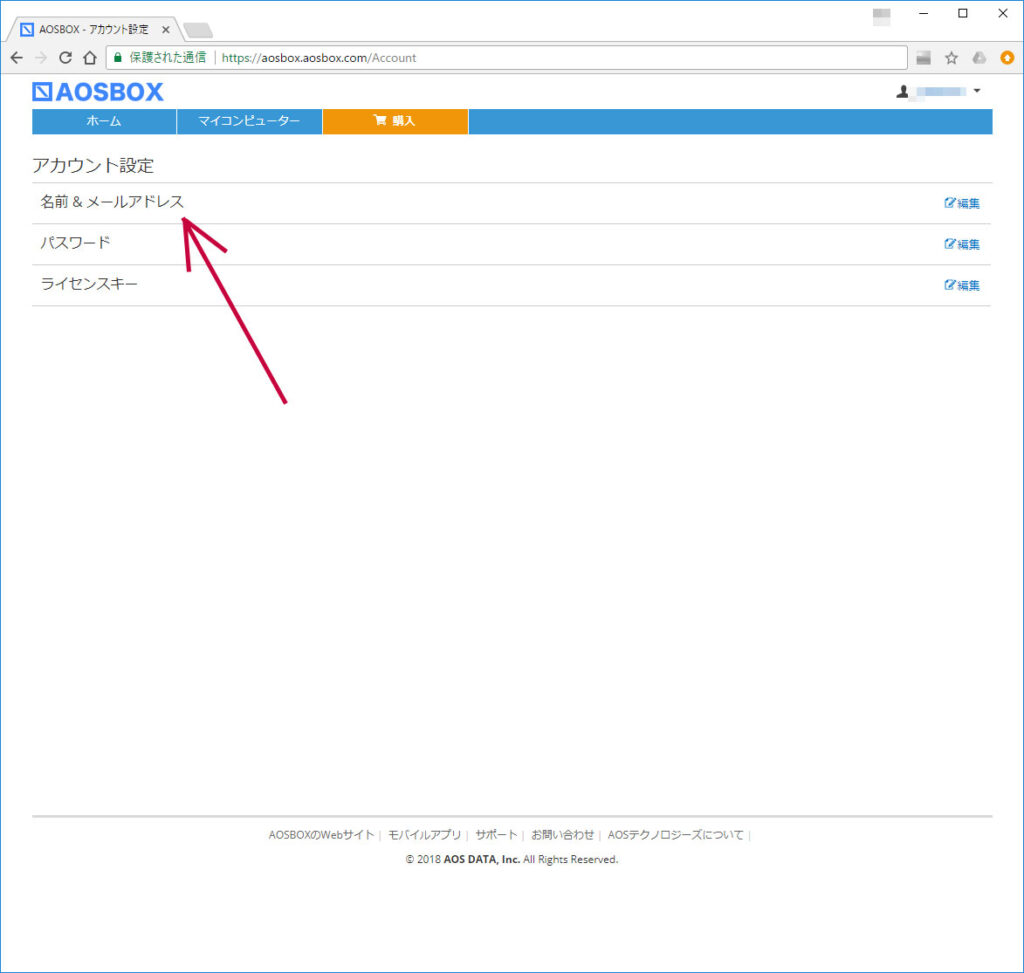

ということで、まずは体験版ライセンスの削除を行ってみる。先ほどの購入画面から、先頭にある名前&メールアドレスを選択。

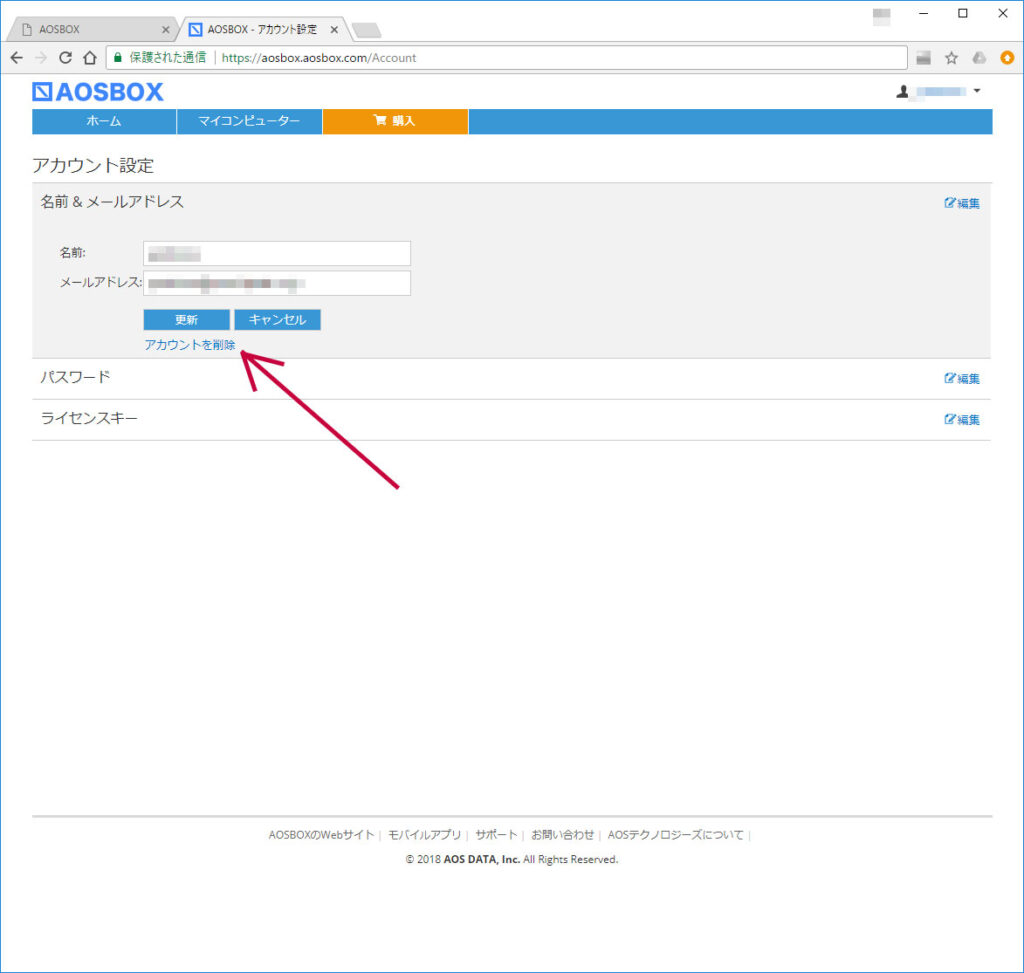

ここにアカウント削除のボタンがあるので、これを押す。

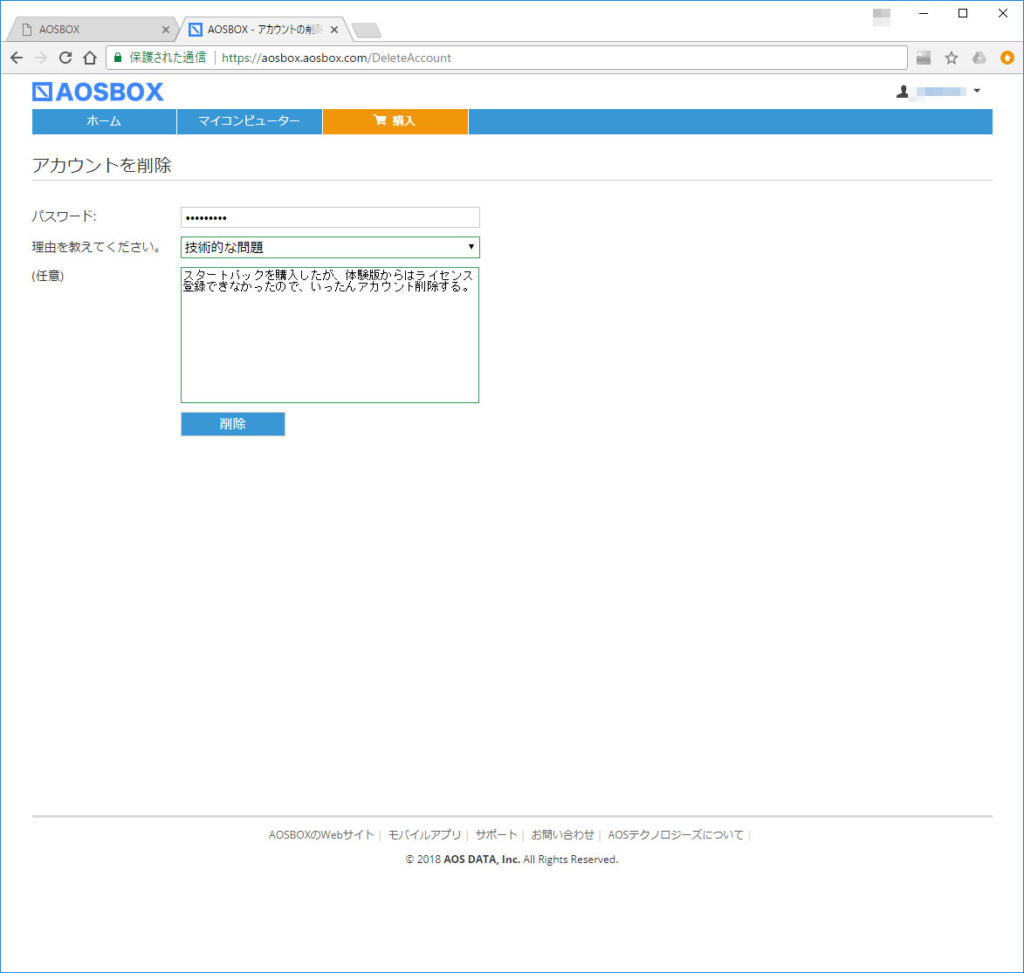

すると、削除の理由を入力するところが出てきたので、選択して入力。説明不足といった選択肢がなかったので、 技術的にしてみたが、理由はちゃんと書いてみた。どうせ代理店がスルーするはずで、誰も見やしないだろけど。

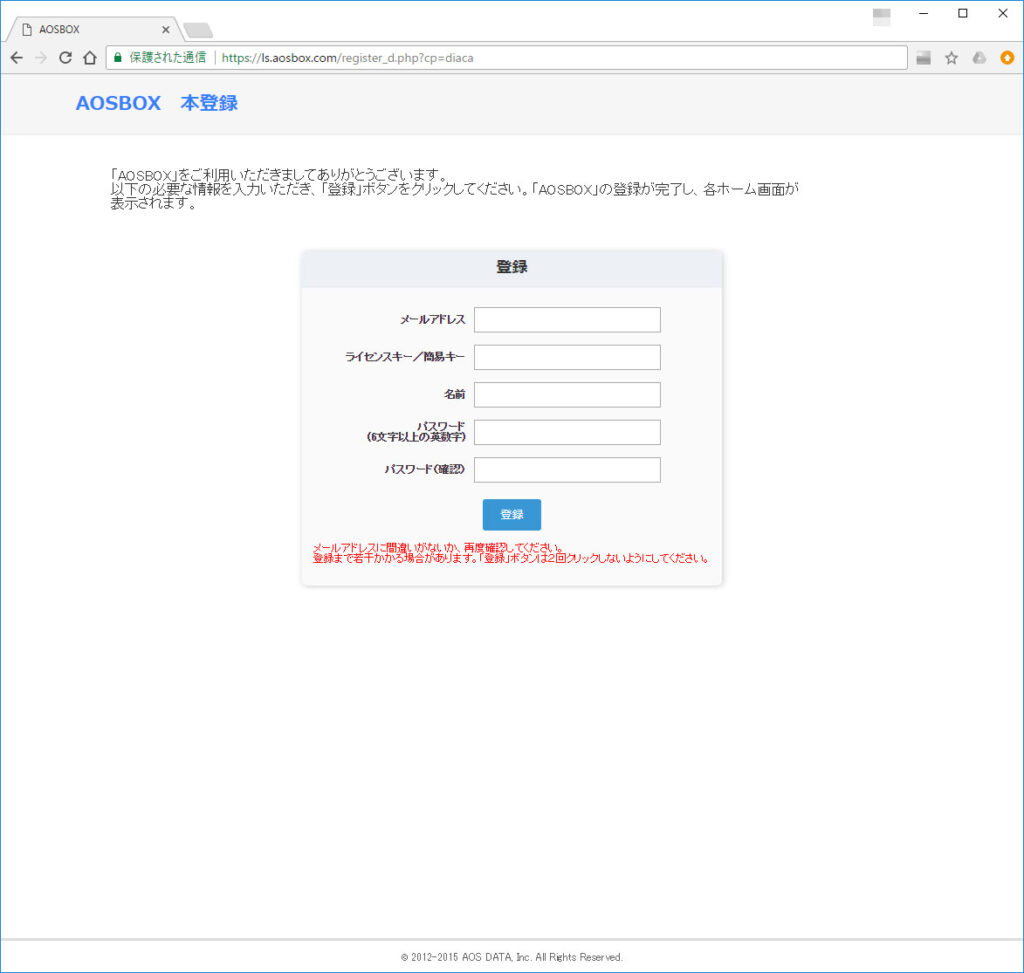

いったんアカウントは削除しておき、購入したライセンスに記載のあった、本登録画面を開く。 ここに内容を入力するが、メールアドレスは前回使用したものをまた入力する。きちんと削除されていれば使用できるはず。 一応削除からは1日置いてみた。これならさすがに大丈夫よね。残ってたら、逆にアカウントの管理体制を疑う。

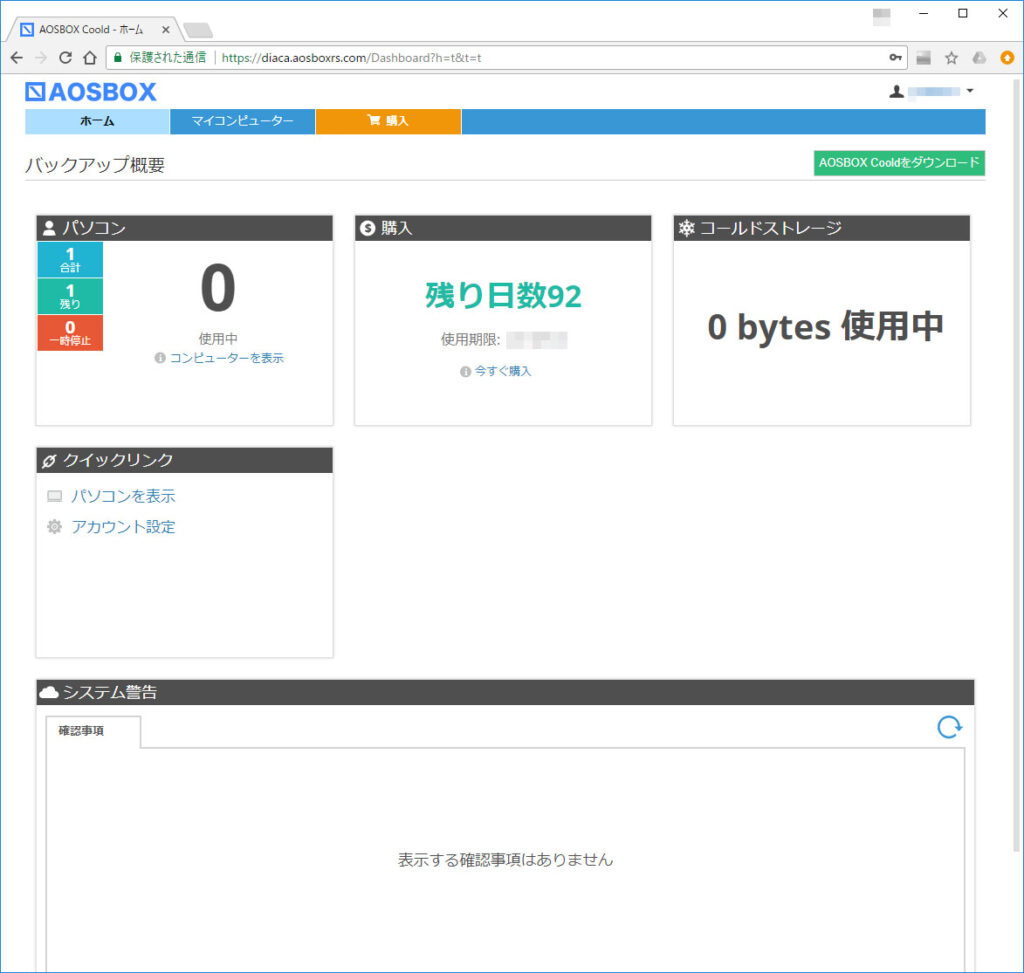

結果としては問題なく登録完了。残日数も92日と3か月分ある。また3か月後には登録が必要だが、 その時はクレジットカードの登録となりそうだ。極力月単位としたいが、問題なく運用出来たら、めんどくさくなって年単位になるだろう。 解約しなくてよいサービス内容が続くことを願いたい。

これでアカウントの登録は完了。インストールしたソフトはそのままで、ログイン画面が出てきたので、 本登録した(最初と同じだが)メールアドレスなどのアカウント情報を登録。

すると、以前見た設定画面が出てきた。拡張子指定ではなくフォルダ指定のバックアップを設定する。

これで、バックアップが開始された。

しばらくすると数ファイルのアップロードが終わっており、ネットワーク速度が表示されていた。100Mbps位出ているらしく、かなり速い。 この速度が維持されて継続的にバックアップされるといいのだが。

朝仕掛けて、夜見てみると300GBくらいバックアップされていた。かなり速いのでは?最初に1ファイルが大きいサイズの録画データとしたので、 転送効率が良いのかも。写真類の小さなファイルがたくさん等になると、いろいろ効率が落ちそうだけど、それなりに速そうだから、 あまり心配しなくてもいいかな。

当分このまま使ってみて、ネットワーク帯域だったり、CPU負荷などが食われないようなら、このままの設定で使っていこうかと思う。 一度しっかりバックアップされれば、あとは差分バックアップなので、そんなに大変ではないはず。 数年後と思われる、突然のHDD故障時に、「助かった」と思える働きを期待したい。 当然これだけではなく、NASやBDへのバックアップも行うけど。

ライセンス更新

さて、3か月版ライセンスを購入し登録からいくらか経過して、アップグレードのお知らせが出るようになった。 残り33日あたりから出ていたような気がする。ということは、あれから2か月経過したのか。

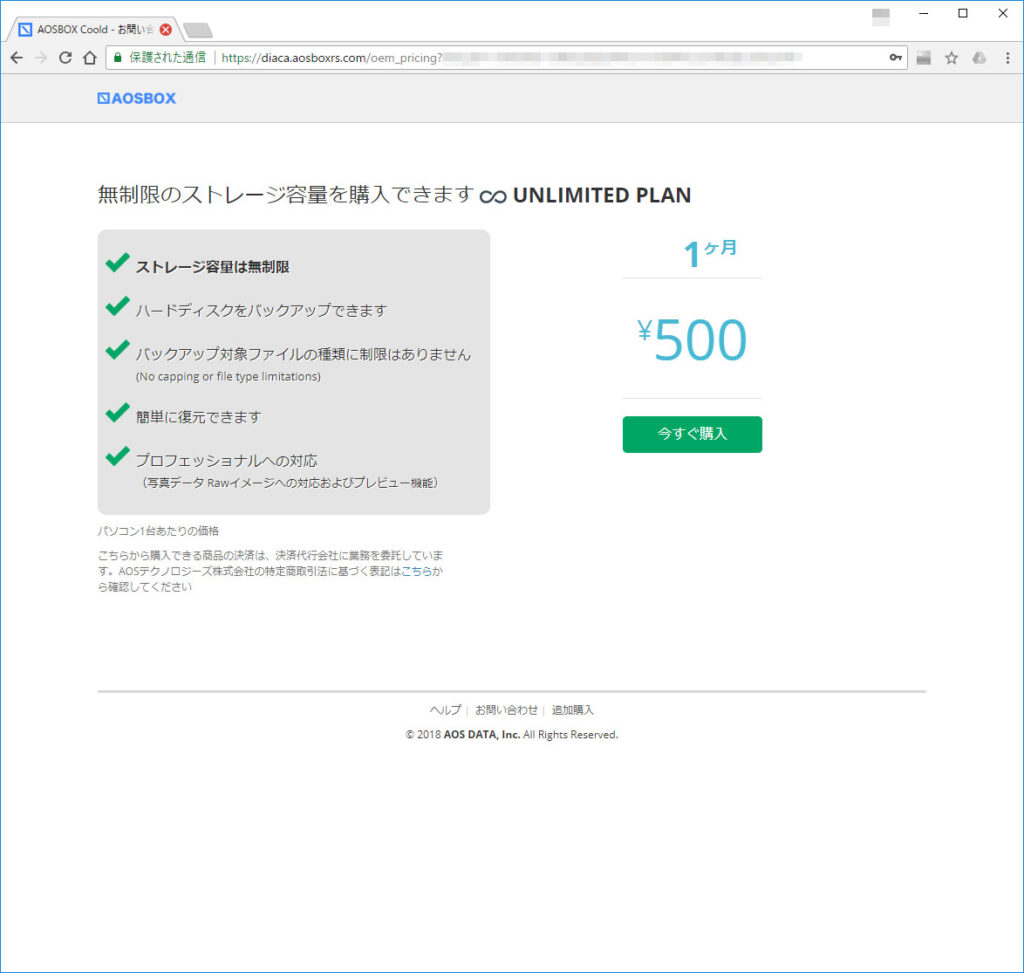

メッセージが毎日出ると邪魔だし、どうせ登録するつもりなので、アップグレードしてみよう。 「アップグレード」ボタンを押すと、webブラウザが開き、購入画面となった。 最初に買ったやつは、3か月パックだったのだが、ここから購入できるのは1か月のものらしい。どうせ使おうと思っているので、 毎月催促を受けるくらいなら、1年パックとかあるといいのに。

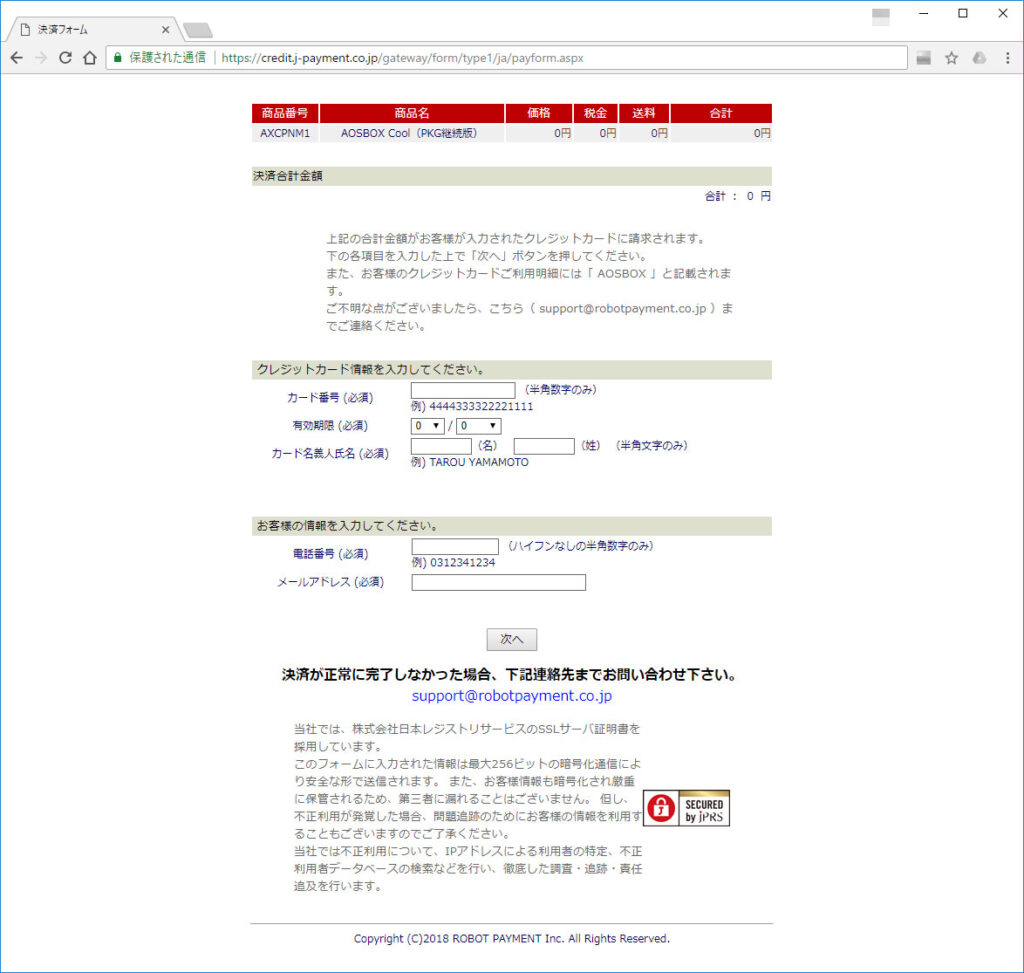

では、購入ボタンを押すと、決済画面に移動。クレジットカードを入力する。しかし500円のものを購入したはずなのだが、 出てきている金額は0円と変な表示。大丈夫なのかな?

次へに進んでみるも、やはり0円のまま。色々と不安があり、もう一回やり直してみたが、同じ状態なので、これが正解なのだろう。 非常に不安を覚えるわかりづらい画面だが、このまま進めてみる。

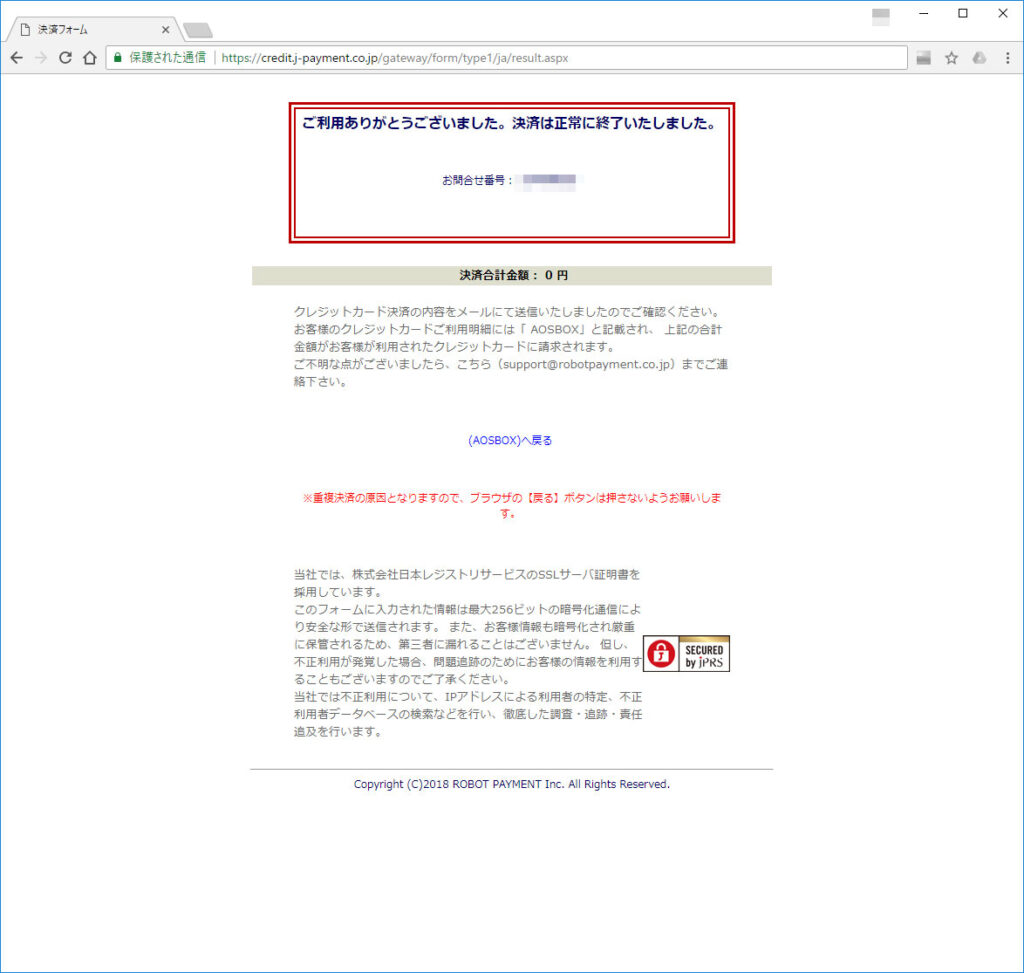

このまま決済完了画面となった。不安の残る決済だ。もう少しわかりやすい何か表示は無いものだろうか?

その後、webでの管理画面を見ると、真ん中が課金情報となって、次回支払日が表示された。確か以前は「あと??日」の表示だったはず。 どうも雰囲気としては毎月自動引き落としのような感じだ。

メールを見てみると、購入のメールが届いており、毎月1日に決済となるような文面だった。 なるほど、これで試用期間から本登録完了となったのか。毎月500円課金に見合うように、しっかりと活用してみよう。

サービス終了

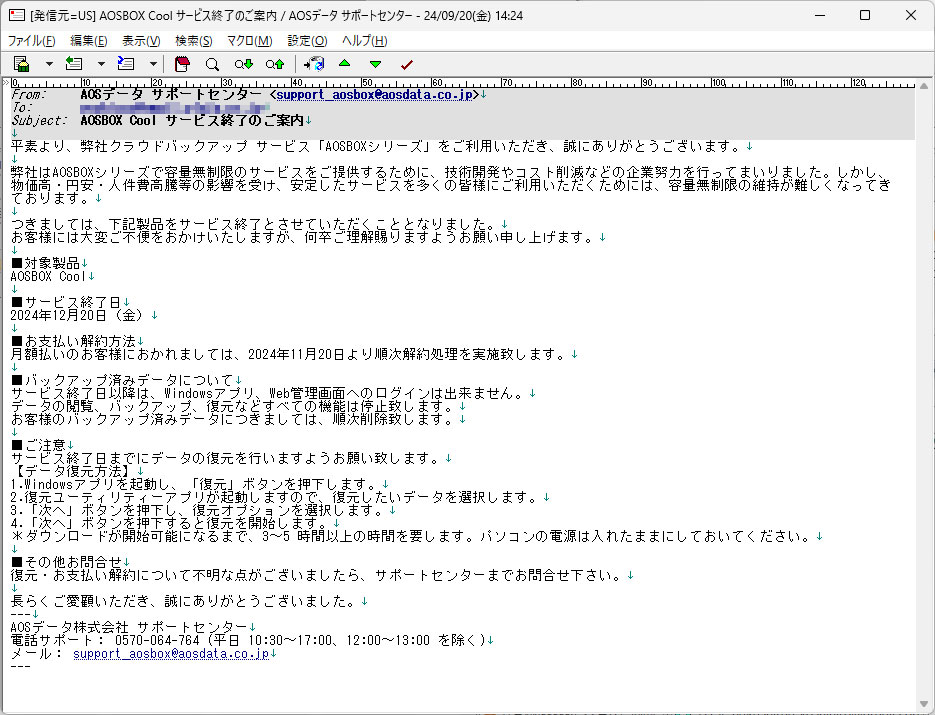

なんだかんだとクソのような言い訳を連ねて仕方なく終了と言っているが、バックアップサービスが終了するとどれだけ困るかわかってるのか?

料金値上げなどのサービス継続の余地は残さず勝手にやめるというかなり無責任な対応。恐れていたことが起きてしまった。

少し違うバックアップサービスは提供するようなので、そちらへの引っ越しなどの提示があっても良いのだが、そんなお知らせはなくただやめるということだけのようだ。

しかたなくクラウドに上げたバックアップデータはローカルにリストアして別途バックアップを検討するしかない。

しかしこのリストアでも問題が発生。復元指示をしてもエラーになって復元できないのが多数発生。

仕方なくメーカに問い合わせをしてみる。無責任な会社なのでサポートは期待できないが、一応応答があった。

環境を送れとか、設定を見直せとか、ログ取得させてログを遅れだとか、いろいろとやり取りする羽目になり、調査の結果クラウド側に問題があったようで、その後復元が動作するようになった。

最初はこちらに非があるような言いっぷりであれやこれや言ってきたが、結局メーカ側の問題で、たいした謝罪もなく直しましたと連絡があっただけだった。やはりこのaosboxはダメだな。

復元が進まず色々と時間がかかったが、その間もしっかりと月謝は徴収された。いろいろと不親切な会社だった。いざというときのアプリなのだが、そのいざというとき、いろいろダメだった。頼りになる会社ってなかなかないよね。

AOSBOXはほかのバックアップサービスを提供しているようだが、安心できない会社のバックアップサービスはバックアップにならないので近寄らないようにしたい。