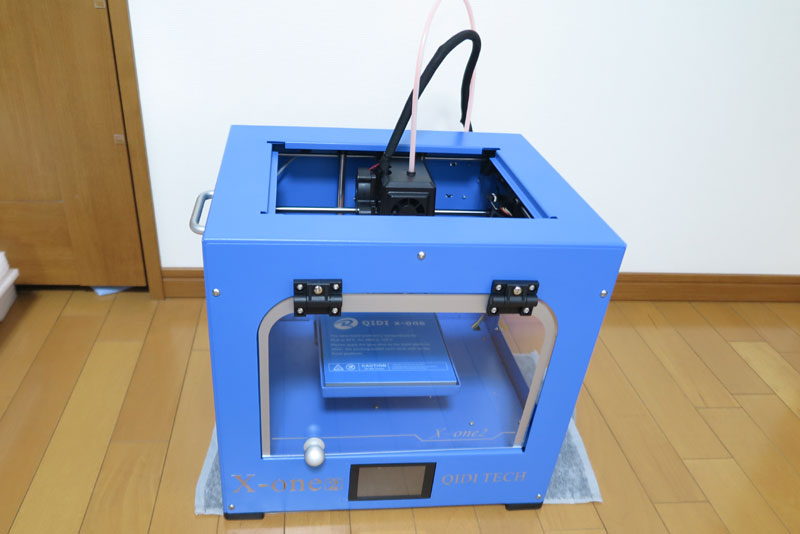

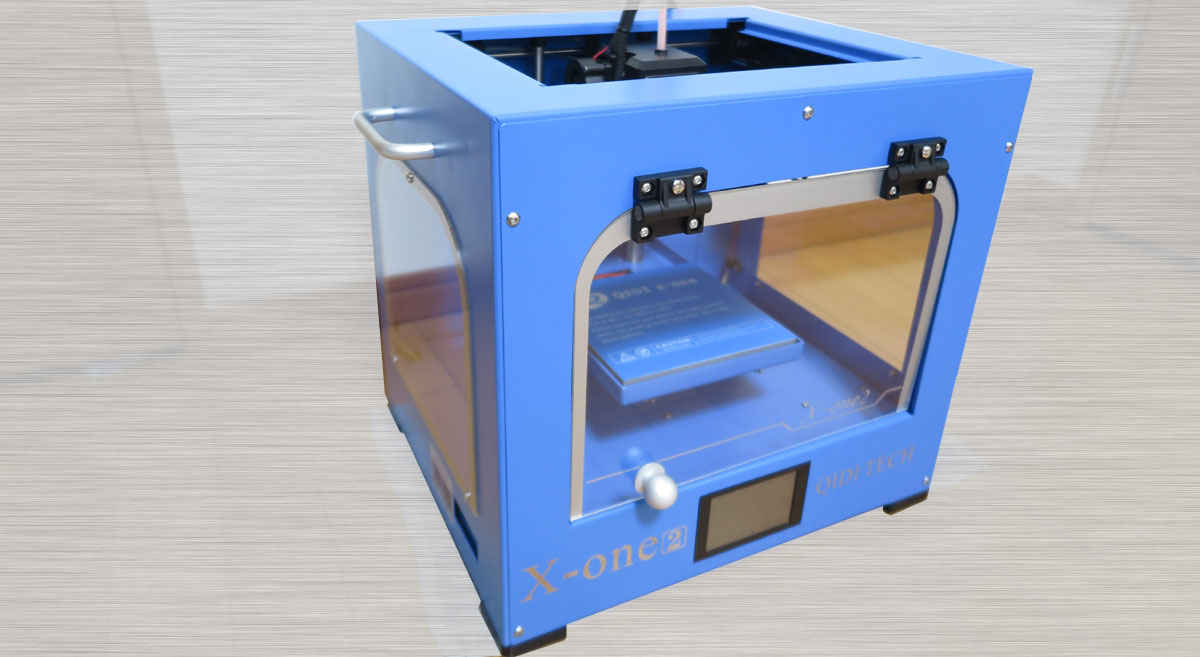

電源確認

では、動かすために組み立てを開始する。 基本的には出来上がっているものなのだが、一部組み立てが必要なので、若干の作業を行う。 スタートアップガイドがあるので、一応これに従い進めてみる。

まず最初に電源の確認を行っておく。(ガイドには記載なし)

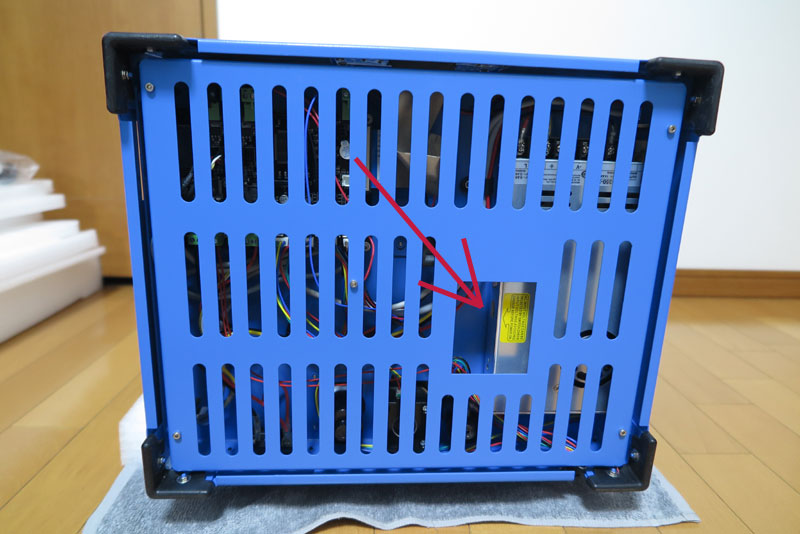

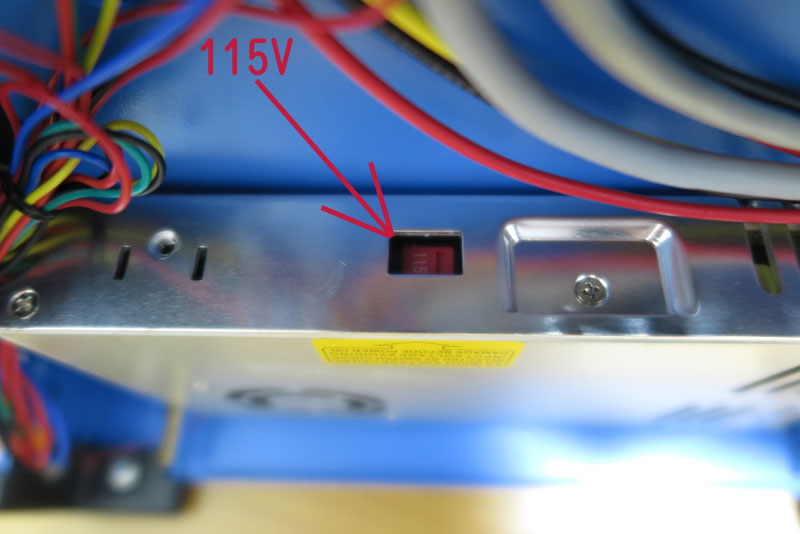

海外製品なので、200V設定になっている場合がある。 日本向けの出荷物なので、100V設定になっていればいいが、場所の確認の意味も込めてチェックを行う。 電源およびマザーボードは本体底面にあるので、ちょっと横に転がして裏面を見る。

真ん中付近に大きめの穴が空いていて、中にある銀の弁当箱が電源ボックス。これに貼ってある黄色いシールの示す矢印の箇所に、 電圧切り替えスイッチがあるのだが、覗き見用の穴は開いているが、スイッチは横向きで奥まっており、 この狭さでは覗き込めず確認ができない。 携帯のライトで照らしながら斜めから覗き込むと、微かに「115」が見えた気がするが、ここは潔く底面分解。

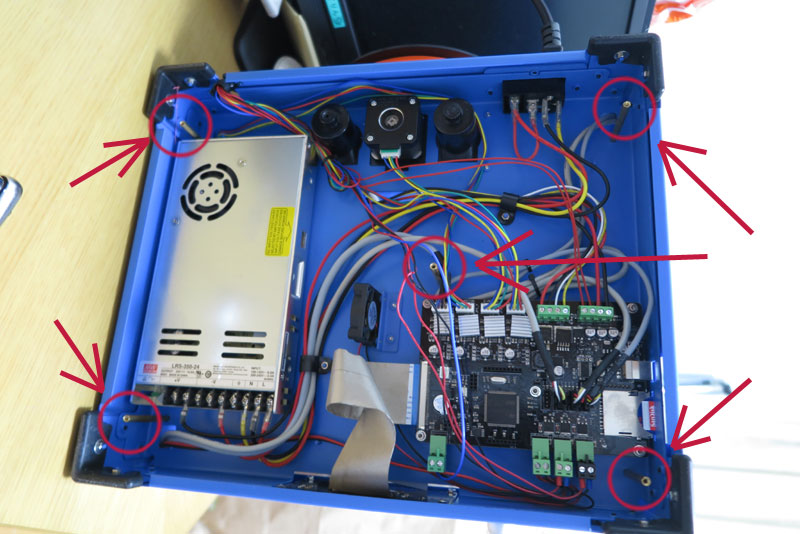

四隅と真ん中の5箇所のネジを外せば底面の板が外れる。すると電源やマザーボードにアクセス可能。 簡単に開くので、どうなっているのかをちょっと見ておくには良いかも。

電源ボックスのスイッチを見てみると、ちゃんと115Vとなっている。ちゃんと日本向けの設定で出荷されているようだ。 ということで、特に何もせずそのまま底面の板を取り付け直す。

次は電源の準備。電源コードは3Pタイプなので、事前に購入した変換コネクタを使い、壁の2Pコンセントに接続する。 暴れがちな変換コネクタのアース線の先はちゃんとキャップ付きなので、変なところに引っ掛けることなく安心。

組み立て フィラメント周り

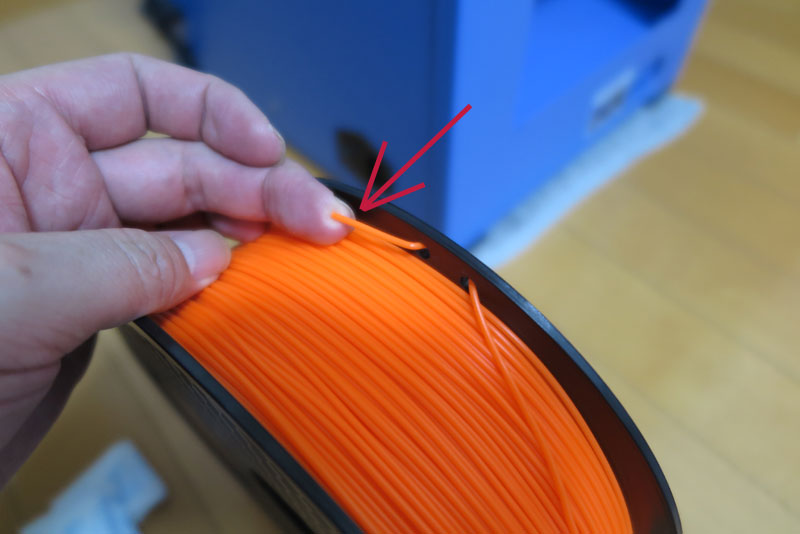

次はフィラメントの取り付け。本体付属のオレンジのフィラメント。真空パックされたビニールを破いて取り出し 先端を探すと、どうやらロールのフチに通されているのがそれのようだ。それなりに硬いフィラメントなので、引掛け部分から取外すと、 かなりガタガタに。ここは躊躇なくガタガタ部分をニッパーでカット。まっすぐなきれいな状態にして使用する。

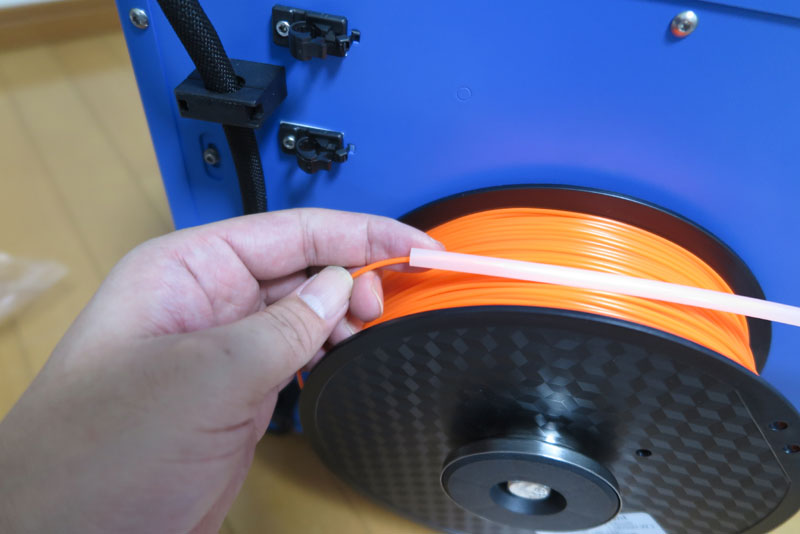

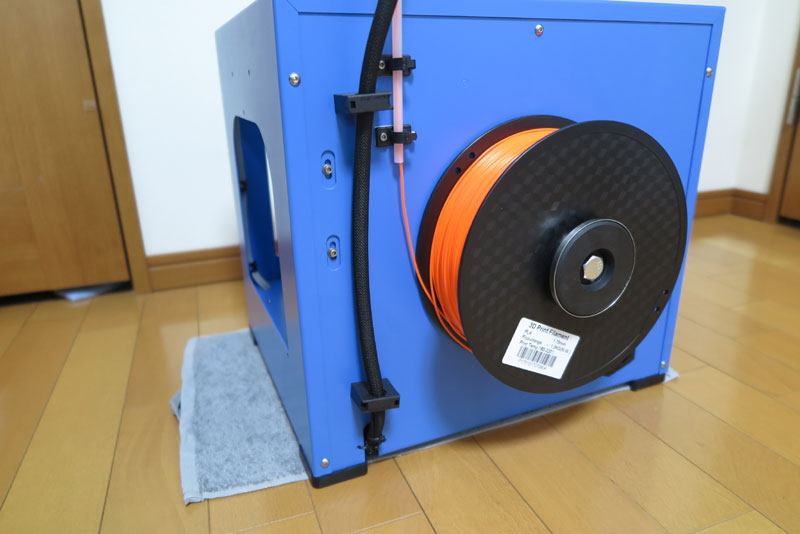

フィラメントは円筒形のフィラメントホルダーを使って、本体裏面に固定する。フィラメントの真ん中の穴にホルダーを通して、 本体裏にあるネジ穴に差し込んでホルダーをねじ止め。写真左側から上方向にフィラメントは供給されるので、 フィラメントはスムーズな供給ができる向きに取り付ける。

フィラメント交換時はこのホルダーを外す必要があるが、ネジ止めなので少々めんどくさい。なにかワンタッチで取り外してきるといいのに。 まあ、そんなにしょっちゅうフィラメント交換することはないかな。

フィラメントは本体側には白いチューブを通って供給されるので、このチューブの中を通してやる。 プリンタヘッドが、動いているところにうまく供給させるためにこのチューブがあるようだ。 フィラメントは少し曲がりグセがついているが、穴に通して入れていけばすんなり通っていくので、問題ない。

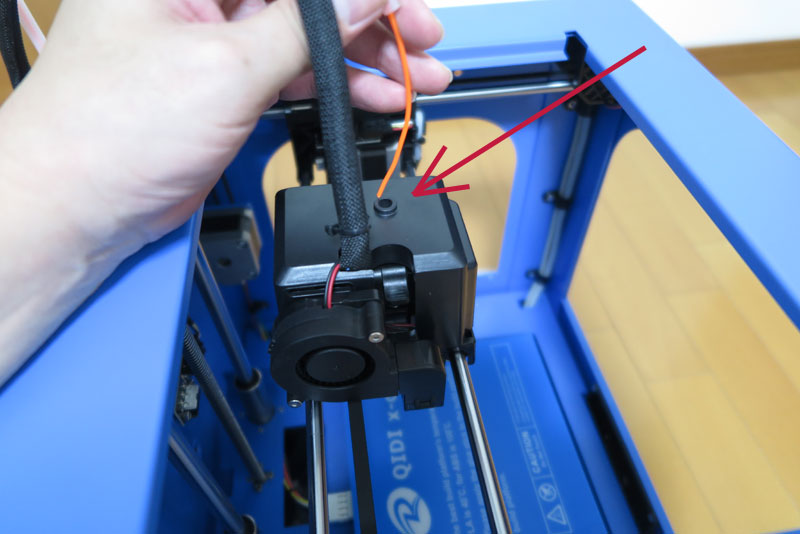

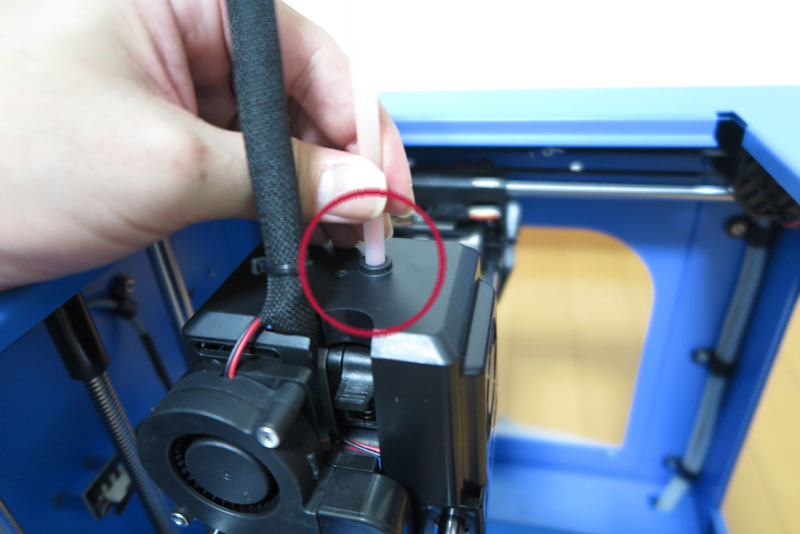

フィラメントをチューブに通した後、その先から出したフィラメントをプリンタヘッド(エクストルーダ)に入れる。上に穴が開いているので、まずはそこに挿し込むと、 3cmくらい入れると引っかかる。

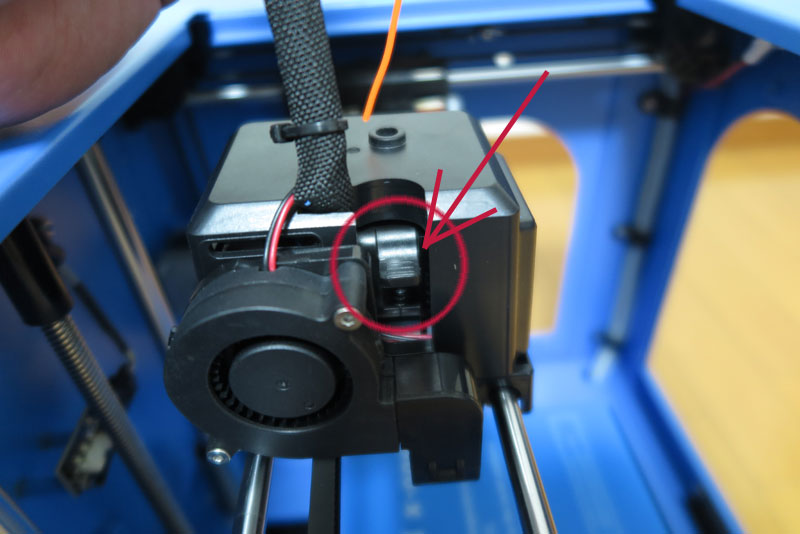

ここで、エクストルーダの横に押し下げレバーがあるので、これを押し下げながらさらに後3~5cmくらい、 フィラメントを中に押し込んで離す。このレバーがエクストルーダのフィラメント押さえで、がっちり噛み込んでおいて、ここにあるモータがフィラメントをノズルに押し出すようだ。

しかしこのレバー小さく、固く、押しづらく、指が痛い。 中に浮いている状態のエクストルーダをあんまり強く押すのも、横に張っている軸に良くない気もして気兼ねするが、それが考えられないくらい硬いので、なかなか苦労する。あんまりやりたくない作業だ。

フィラメントをエクストルーダに押し込むことが出来たら、フィラメントを通していたチューブをここに押し込んでやる。 特に何か締め付けるものはないのだが、なんとなくチューブ自体の張りで、穴にきちんと刺さって固定されるので、 あまり気にせず差し込んでおけば良いようだ。できれば何かカチンと留めるものがあると気持ちいいのだが。

エクストルーダ側のチューブ接続ができたら、本体裏側も留める。チューブを留める小さなガイドがあるので、 ここを通してやり、留めてやる。

なんだかいい感じに完成。裏面はこれでOK。

フィラメント回りが完成した。

組み立て 周辺部品

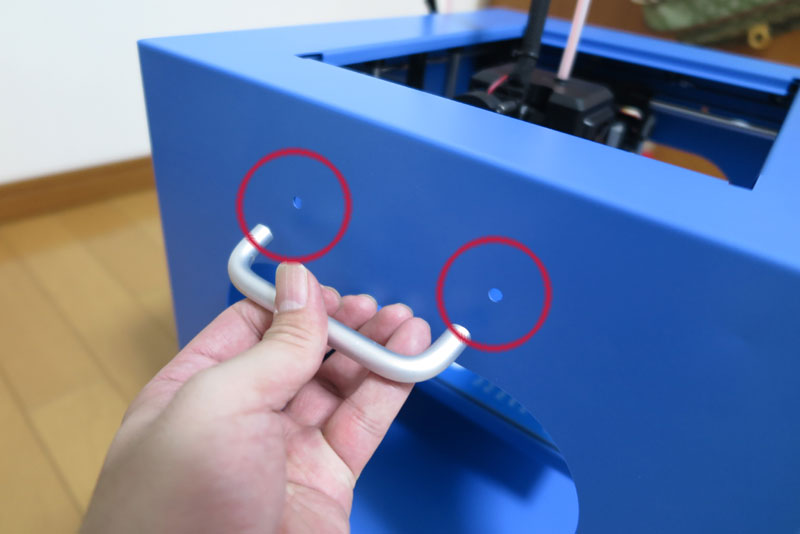

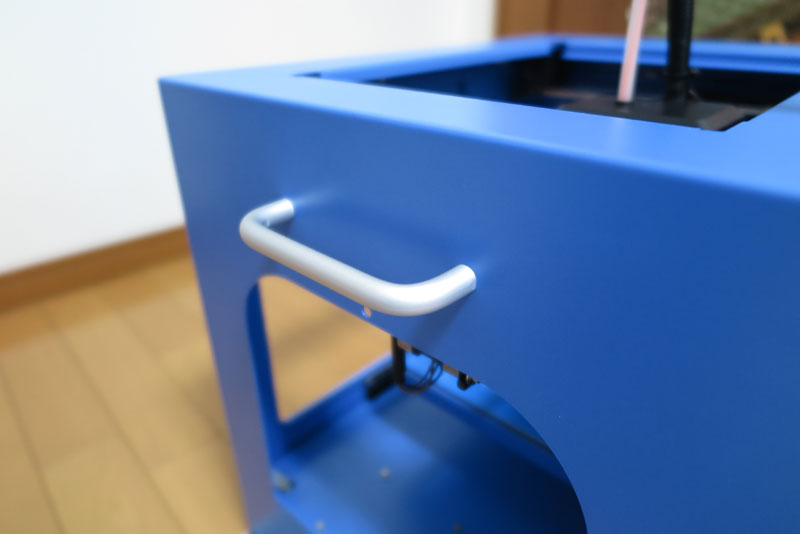

次は、本体の周辺部品の組み立て。まずは取っ手。左右にそれぞれ取り付ける。ネジで留めるだけなので簡単なはず。

本体の筐体の左右それぞれ上の方にネジ穴が空いているので、そこに合わせて取っ手をネジ止めする。 ネジは6角のT10。内部のエクストルーダは作業に合わせてグイグイ動かして寄せておく。 そういやモータだからぐるぐる回すと内部に起電力(発電)が起きてしまうが、ボード側は大丈夫かな?優しめに動かしてあげよう。

まあ特段難しい作業ではないので、簡単に終了。そういえば穴位置精度はかなりよくて、取っ手の穴位置としっかり一致していた。 作りが雑だと、こういったところに精度の差が出てくるので、なかなかいい仕事してます。

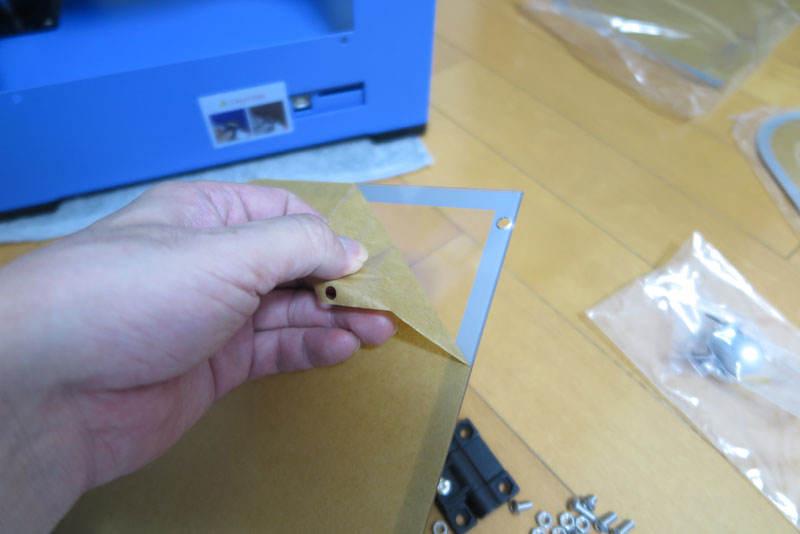

次はアクリルの窓作成に入る。ネジとナットが袋にどっさり入っているが、よく見るとネジの長さが微妙に違っている。 長さに合わせて分類してみると、3種類の長さがあった。分類しておくが説明書にはどれをどこで使うのかは書いていない。 ここからは想像力を働かせて作る必要がある。X-ONE2となって後で増えた行程なので、手順書などがユルいのだろう。

アクリルは全部保護シートがついているので、剥がす必要がある。これ地味に面倒。 なかなか出だし部分の剥がしが出来ず、少しイライラ。剥がすときも勢い良くやると、紙が破けるので優しく剥いていく。 とはいえ前と横2枚の全3枚程度なので、ひどく大変な作業ではない。落ち着いてやれば大丈夫。

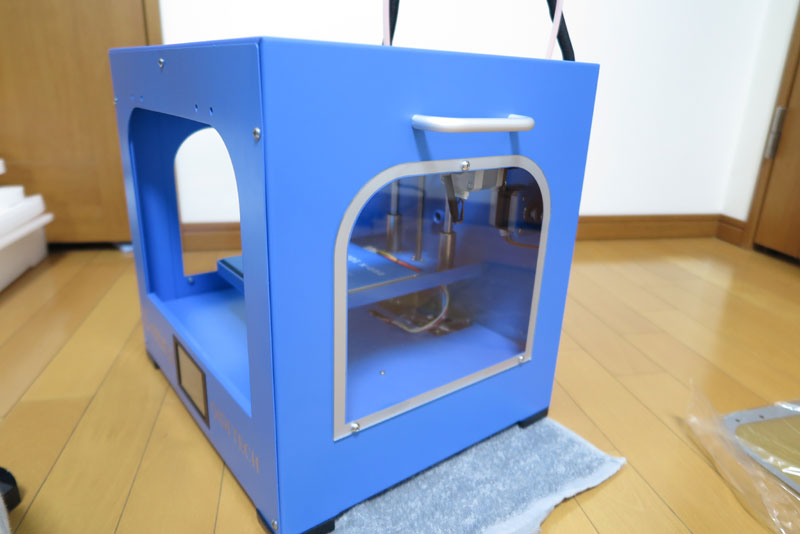

アクリルが準備できたら、取り付け開始。横のパネルから開始してみる。こちらはそれぞれ3つのネジを留めるだけ。 外側からネジを差し込み、内側ではナットで待ち構えて留めていく。ネジは六角のT10。プラスドライバーとかあるのに、 プラスネジは無い。中国は六角ネジが好き?

反対側も同様に3つのネジで止めれば完成。ちなみにここでは中くらいの長さのネジを使用した。

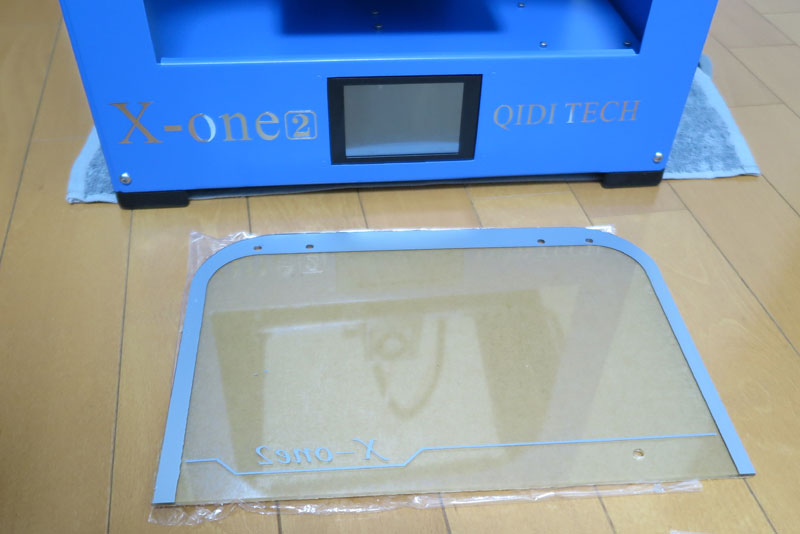

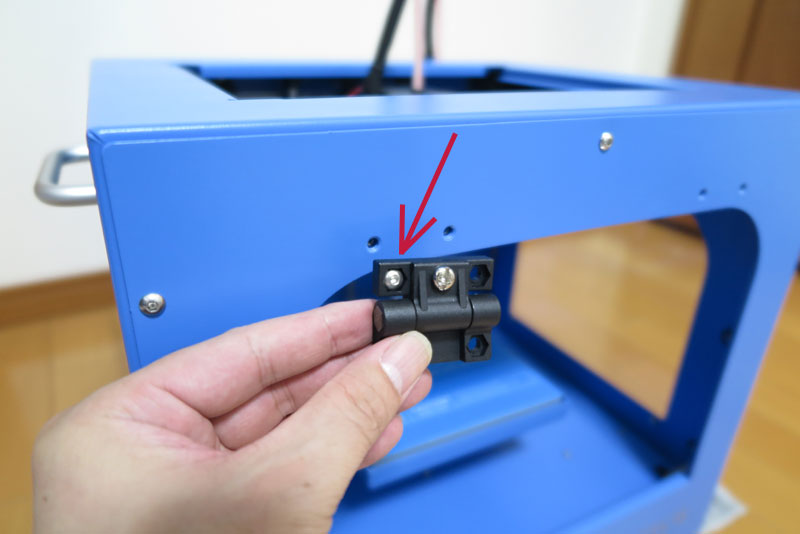

最後に前側にとりかかる。こちらは開け閉め出来るようになっているため、少し構造が複雑。 といっても蝶番がつく程度だけど。

その蝶番だけど、本体に取り付けるときは六角ネジだけでそのまま留める。本体側にはネジ穴が切ってあるので、 裏側にナットは必要ないのだ。なんだよねじ山が切れるんならサイドパネルもそうすりゃいいのに。 ちなみにここでは長いネジを使用。

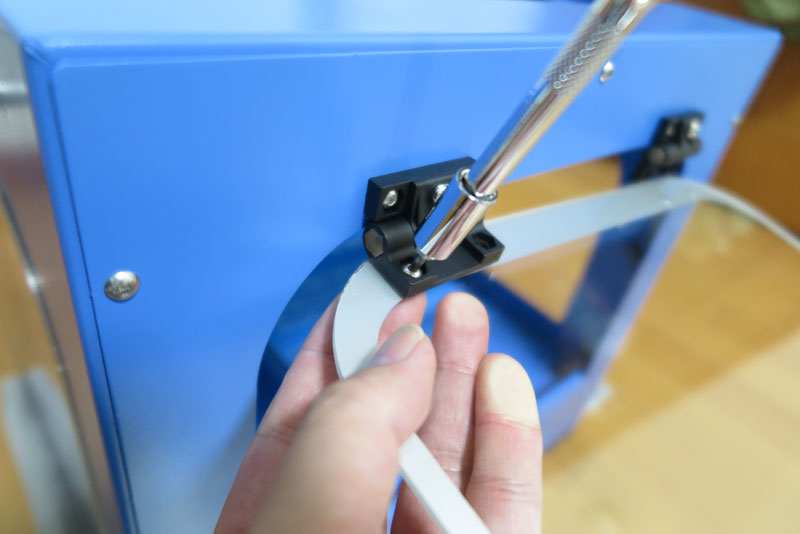

黒いちょうつがいを左右両方取り付けたら、今度はアクリルパネルを取り付ける。ちょうつがいの表側の穴が六角なので、 こちらにナットが入ると思いきや、これまた六角ネジが表側となり、アクリルの裏側にナットを使用する。なぜ? ちょうつがいの表側は上も下も六角穴なのに全部ネジを差し込んでいて、全く意味ない。謎な作りだが説明書通りに組み立ててみる。

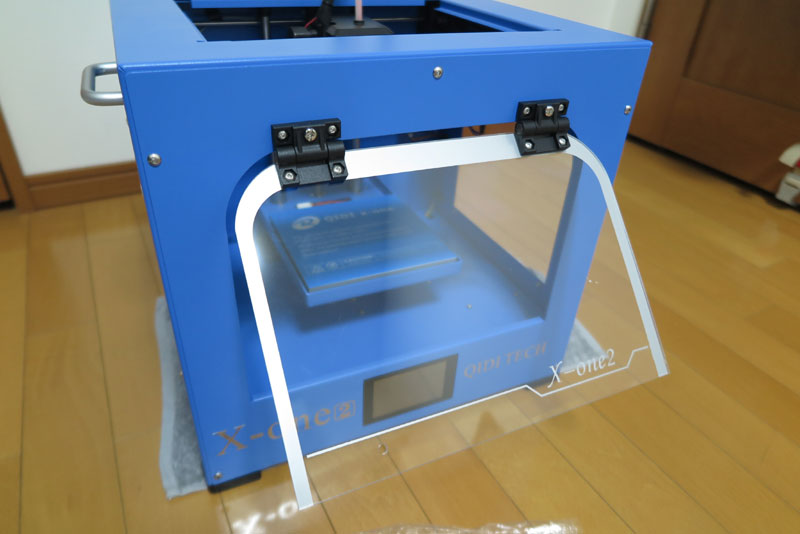

ネジでアクリルの扉を取り付けできれば開閉可能な扉となる。ちょうつがいは若干硬めなので、 このように扉を途中で止めることも出来るが、そんなにきつめではないので、重さで次第に閉まる。まあ開けるか閉めるかだけなので、十分な機能だ。

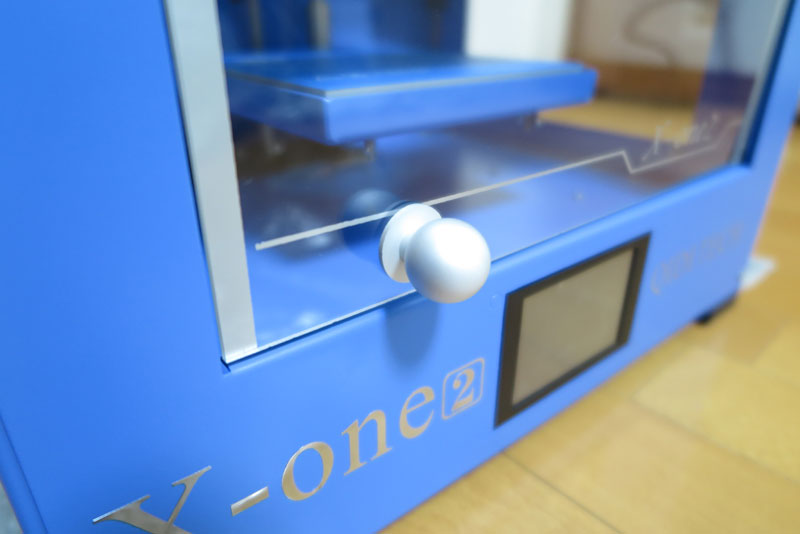

では、扉の最後の部品の取っ手(ノブ)をとりつける。ねじは一つしか無い短いやつと思ったが、取っ手内部のネジ穴は案外深く、 中くらいのネジでも十分使用可能。現在短いネジと中くらいのネジが1つずつ余っており、どっちを使用するか悩むところだが、 中くらいの方を使用した。じゃあ1本だけあった短いネジは何?

ナットが2つ余っているがこれは余るものなのだろう。取っ手にはネジ山がきってあるので、ナット不要。 扉の裏側よりネジで留めると完成。これで正面扉の開け閉めが簡単にできるようになった。

これで、外部の組み立ては完了だ。基本的には組み上がっている商品なのだが、幾つかの組立工程が有り、面白かった。 この程度なら初心者でも失敗せずに出来るだろう。