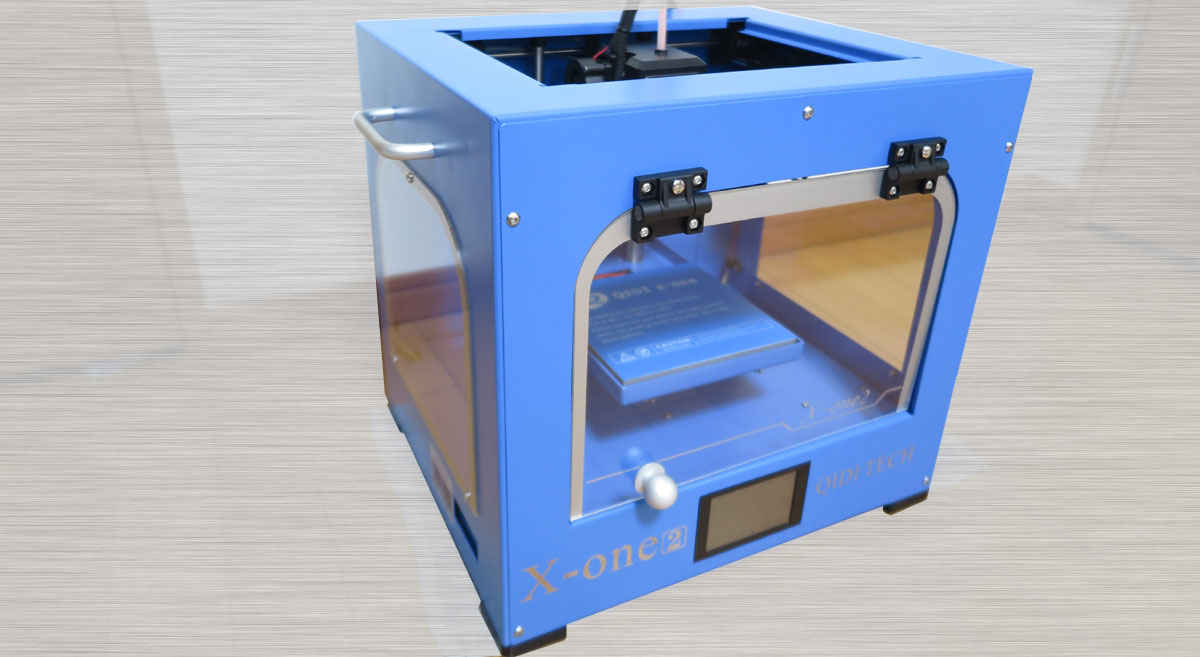

電源投入

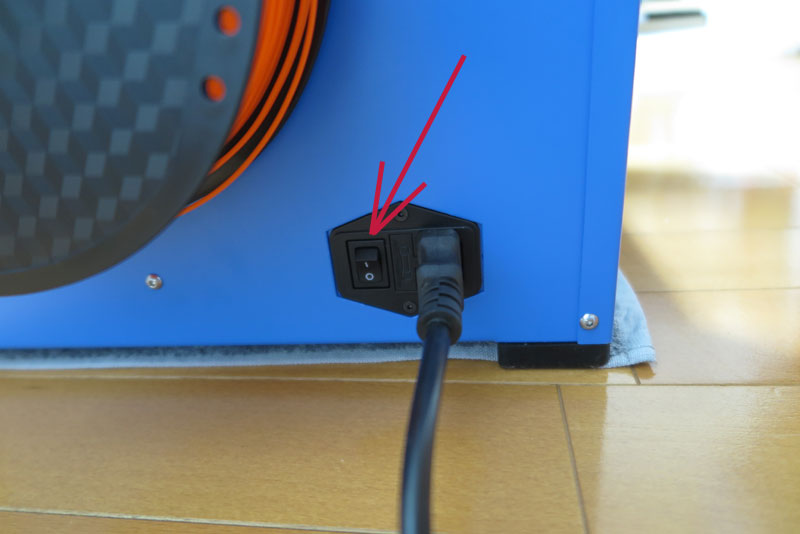

では、いよいよ通電を開始する。ドキドキの瞬間だ。これだけ色々ちゃんと準備して、起動しなかったらどうしよう。 X-ONE2の電源投入はコンセント横にあるスイッチとなる。祈りながらスイッチを入れる。

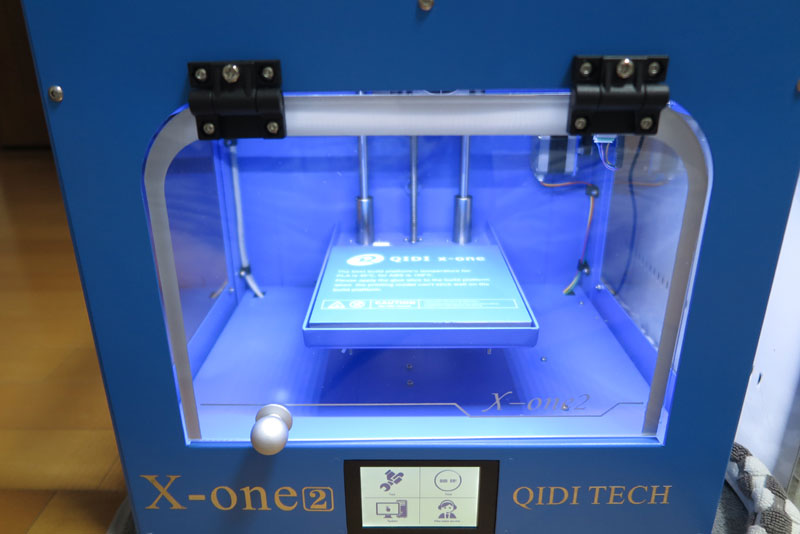

特に何事もなく起動。内部はLED照明があるらしく、明るく照らされる。正面の液晶画面には、グラフィカルな表示が。 特に何かが色々動くでもなく、明るく起動した。

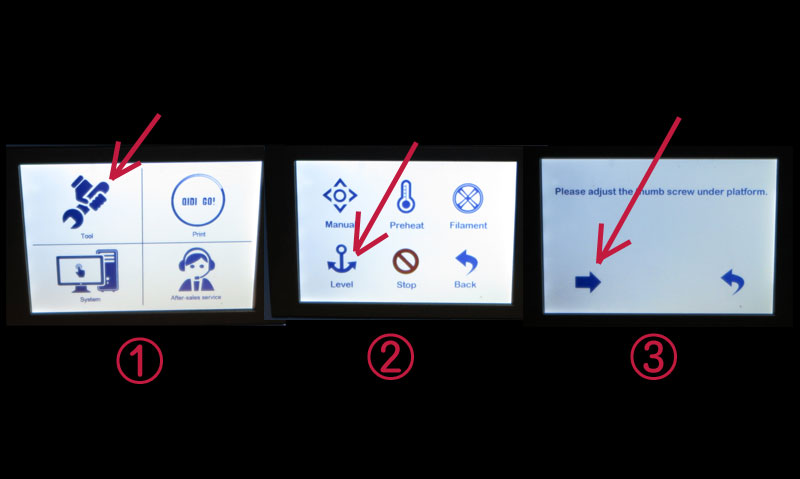

最初はヘッドのレベリングをしたほうが良いらしい。参考として前機種だが こちらを見ながらやってみる。 最初の画面で左上の「TOOL」を押す。画面はタッチパネルなので、直接絵を押せば良い。 次の画面では、錨マークの「Level」を押す。そして次の画面で左下の矢印を押すと、何かが動き出す。

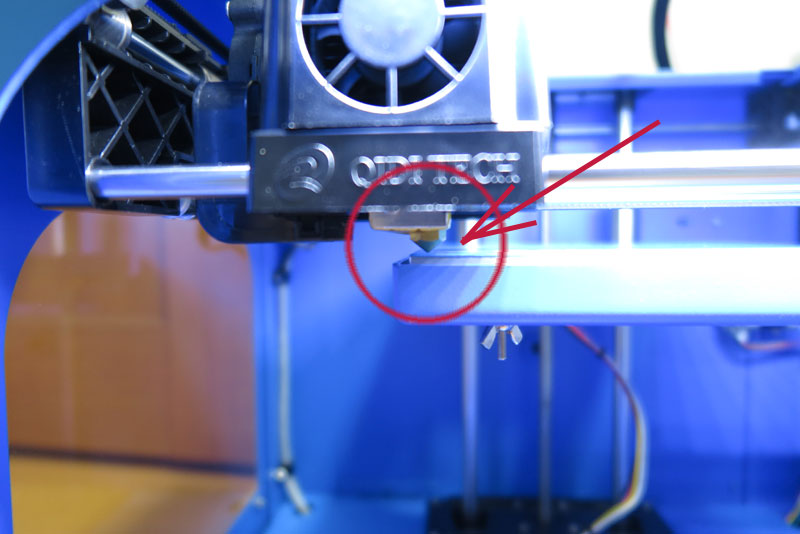

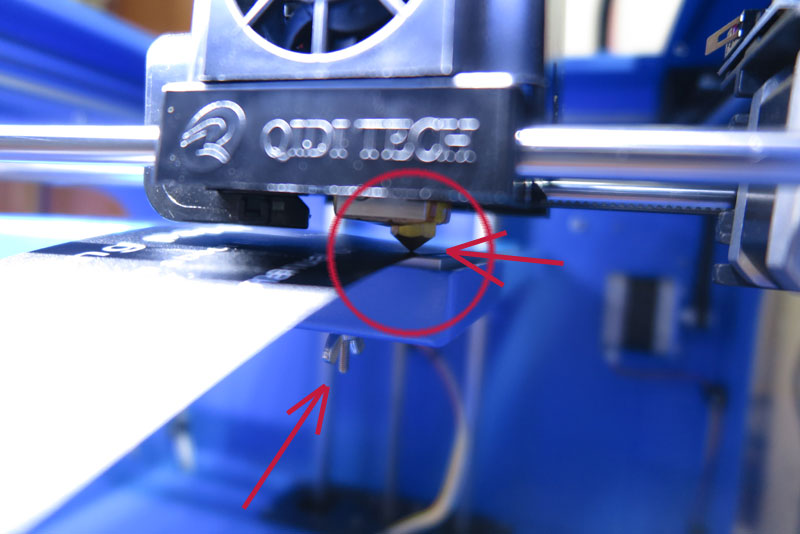

ベッド(盤)とプリンタヘッド(ノズル)との位置調整が開始される。 プリンタヘッドはまず右奥に移動。右端には行き止まりスイッチが有りこれに触れることで、一番右端を検知している様子。 また奥位置も左奥に検知スイッチが有り、これで一番奥の位置を検知しているようだ。 その後斜めに移動して、左手前にヘッドが移動する。 そしてベッドもグイグイと上がってきて、一番上の位置まで移動する。そしてベッドとプリンタヘッドが当たる位置で停止。 いや、なんかガッツリぶつかっているような気も。

この位置がホームポジションらしい。この時ベッドとノズルの間は紙一枚ギリギリくらいが良いらしく、 付属のレベリングペーパでその隙間をチェックするのだ。ベッドの下には蝶ネジがあるので、 右に回せばベッド(盤)が下がり、左に回せばベッドが上がる。左手前側のベッドの高さ調整を行う。

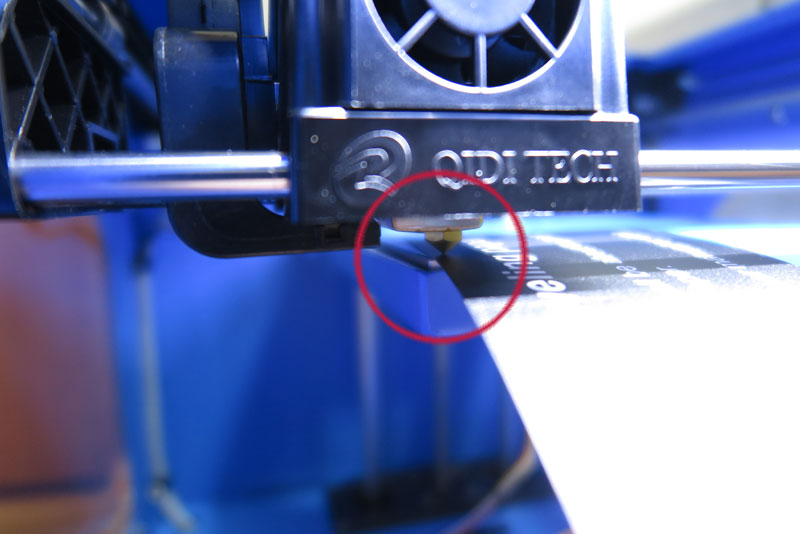

左手前側の高さ調整が済んだら、画面の左下の矢印を押すと、今度はプリンタヘッドが右手前まで移動する。 ここでも同様に右手前位置の高さ調整を行う。レベリングペーパーは表面が凸凹しているようで、 ベッドとノズルの間に差し込んで動かすと、ノズルにあたってガサガサ感が感じ取れる。 これにより隙間が広いか狭いかが、動かした感触でわかるのでとても良い。感覚で覚えることになるが、ただの紙よりはかなりわかりやすいと思う。完了したらさきほど同様に画面の左下矢印を押す。

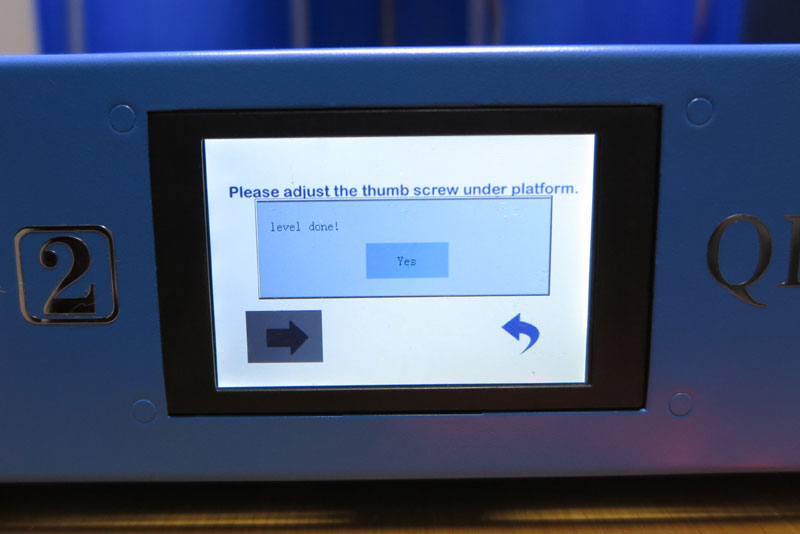

最後にベッド真ん中奥位置の高さ調整となる。それぞれその下には蝶ネジがあるため、これで各位置の調整を行えばOKだ。 すべて完了して、三回目の画面左下矢印ボタンを押せば、「level done!」の表示が出て完了となる。 基本的にはこの調整は毎回やったほうが良いらしいが、そうそう高さ位置が変わることはないだろうから、 使い始めの最初だけ調整すればいい気がする。

これで、レベル調整作業は完了。

印刷!!!

レベリング作業も完了したのでした準備は出来上がった。 印刷をしてみようと思うが、その前にもうひと手間。「プラットフォームシート」というのを購入したので、 これをベッド上に貼り付けておく。

盤の上は3D印刷時には造形物が盤にピタッと張り付かないと、変になるらしく、出来上がったら今度はきれいに取れてくれないと厄介。というようにそれぞれ反対となる、 「くっつきやすく取れやすい」の両方ができる必要があるらしく、 3Mのプラットフォームシートはかなり評判いいらしい。でも高価。

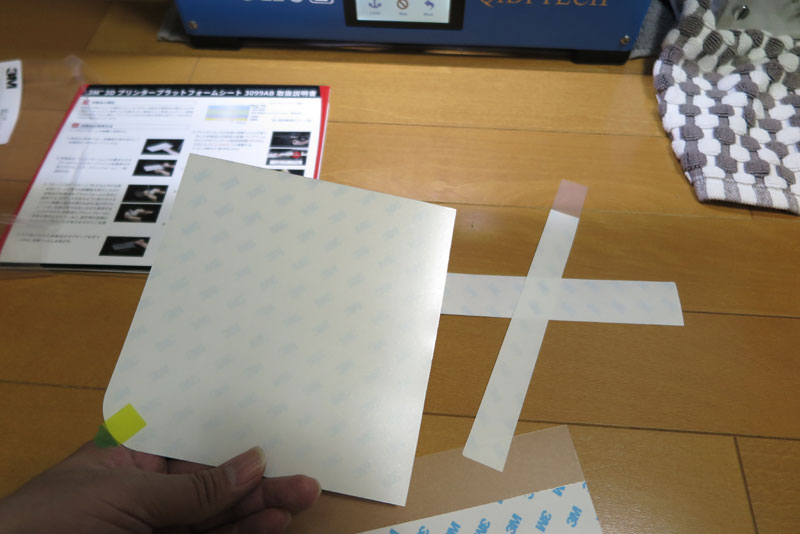

では、取り付けてみようと思ったが、なんとベッドに比べてプラットフォームシートは随分と大きめ。 かなり余ってしまう。どうしようか悩んだが、プラットフォームシートを切ってしまうことに。 大体ベッドのサイズに合わせてカット。ベッドより少しはみ出るサイズとなったが、問題はなさそう。 次回からはベッドのサイズに合ったものを探そう。

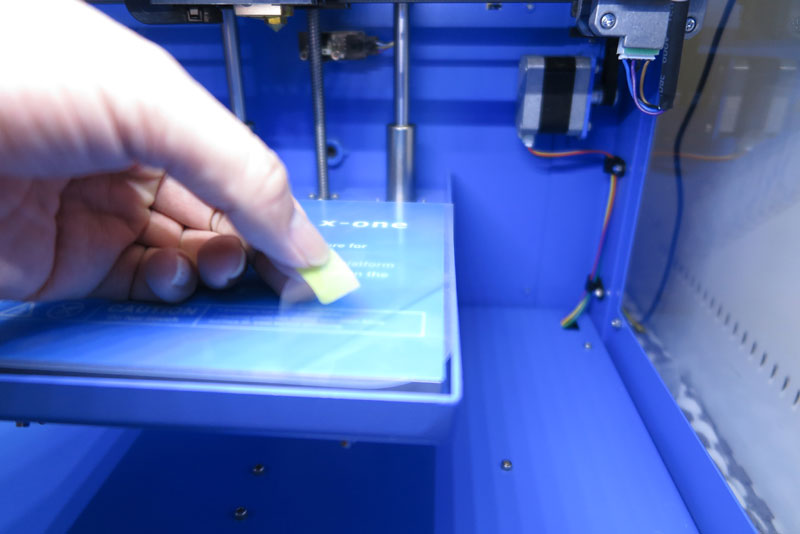

ベッド上にプラットフォームシートを貼り付けて、エア抜きをする。エアが残っているとその分膨らんで高さがずれる。 最後の表面の保護シールを剥がせば準備完了。 表面を触ってみたが、特別ベタベタしているわけでもなく、何がいいのかよくわからない。 まあ今までの人が良いと言っているので、性能はいいのだろう。 そういや新たにシール貼ったからベッドの高さが上がったはず。もう一度レベリング調整作業をしなきゃ。

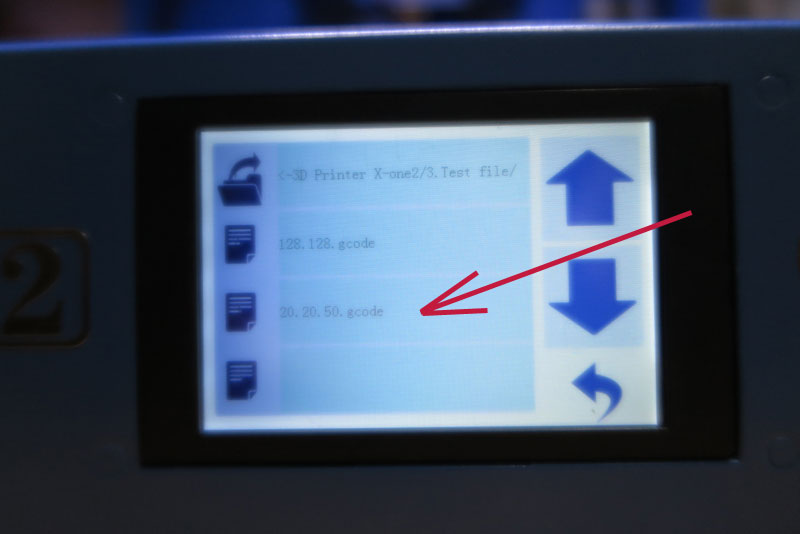

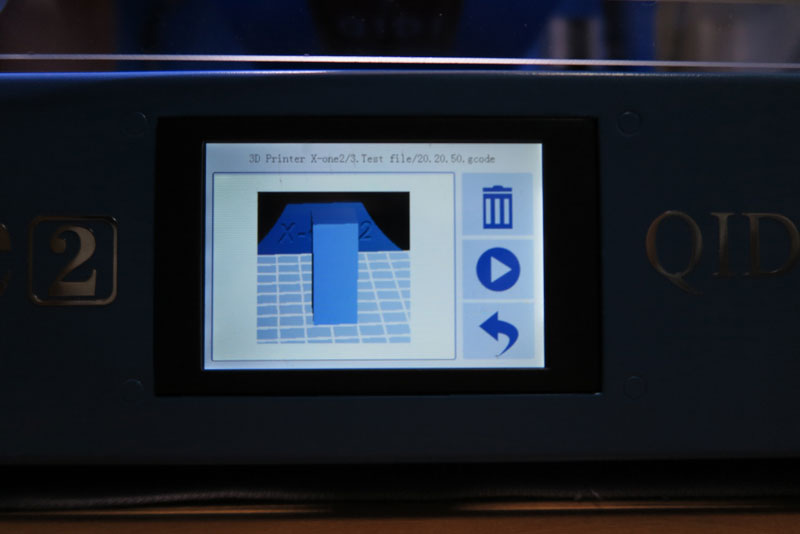

では、いよいよ印刷を行ってみる。印刷用データは、付属のSDカードに入っていた、「20.20.50.gcode」というやつを使用する。 どうやら、20x20x50mmの立方体らしい。まだPCにアプリなど入れてないので、逆にこれしか出来ない。 付属のSDカードを差し込んで、画面から右上の「QIDI GO!」(print)を押すと、ファイル選択画面となる。 「3.Test file」フォルダにある「20.20.50.gcode」を選択してやる。

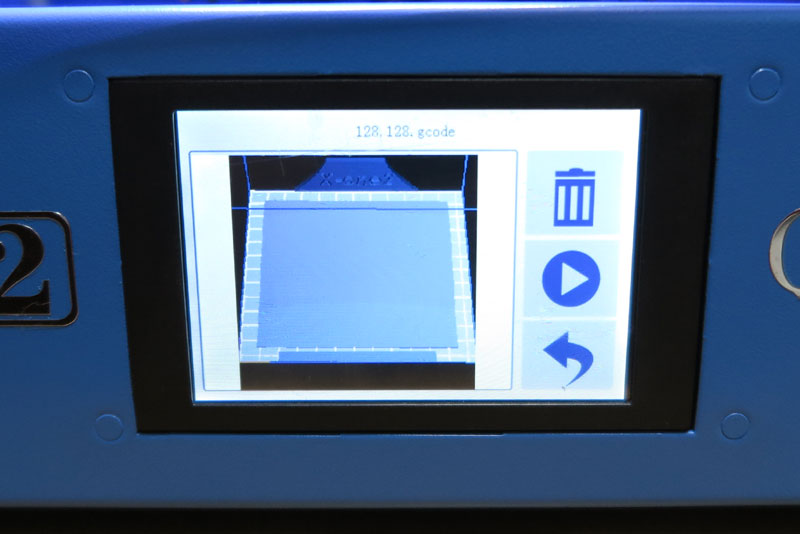

すると、画面には出力する造形物のイメージが出てきた。なるほどこれはわかりやすい。とても便利だな。 しかし印刷するものは随分と単純。まあファーストプリントはこんなものだろう。 右側の真ん中にある、再生ボタンを押せば印刷開始となる。

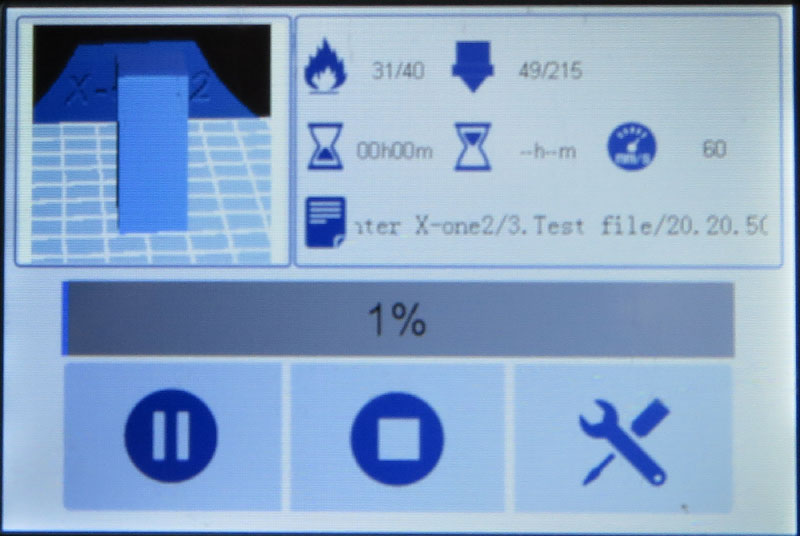

印刷開始ボタンを押すと、いきなり印刷が開始されるわけではなかった。画面を見てみると、上の方の数値が変化している。 「火」のアイコンはどうやらヒートベッドで、40℃まであげたいが、現在31℃、ノズル部分は215℃の予定が現在49℃。 といった感じで、最初は温度上昇が必要なようだ。温度の数値はどんどん上がっていくので、これがすべて予定温度に到達したら、 印刷開始されるんだろう。

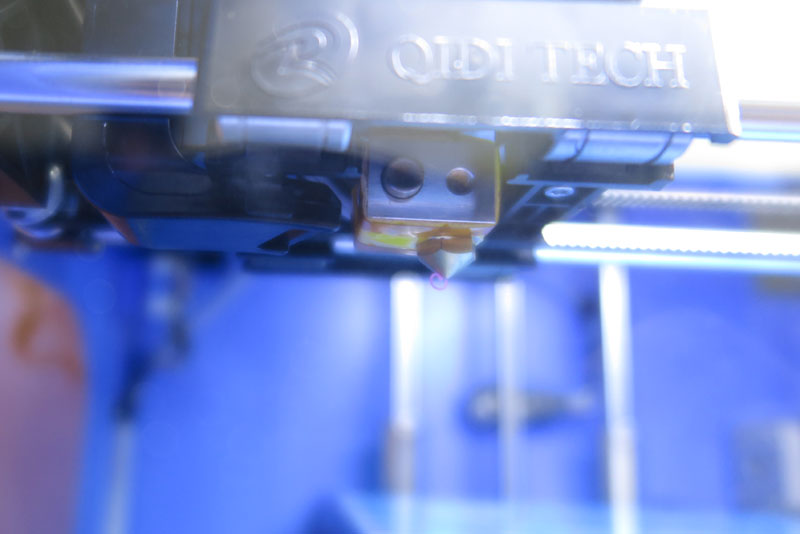

ノズルの温度が200℃くらいになると、ノズルの先っちょからフィラメントがちょろちょろと出始めてきた。 あれ?空中で出ちゃっていいの?

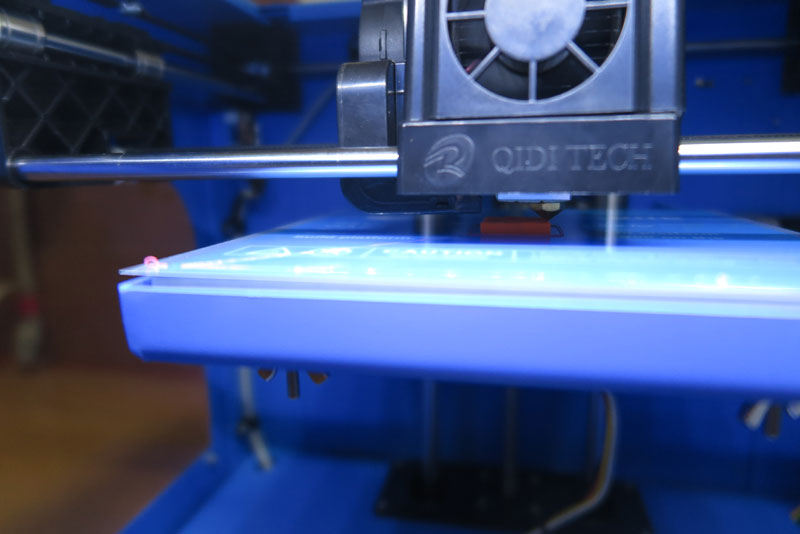

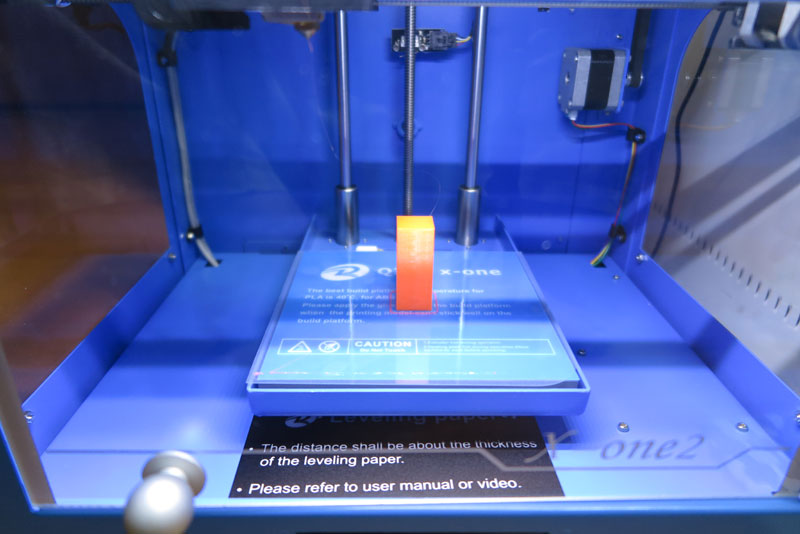

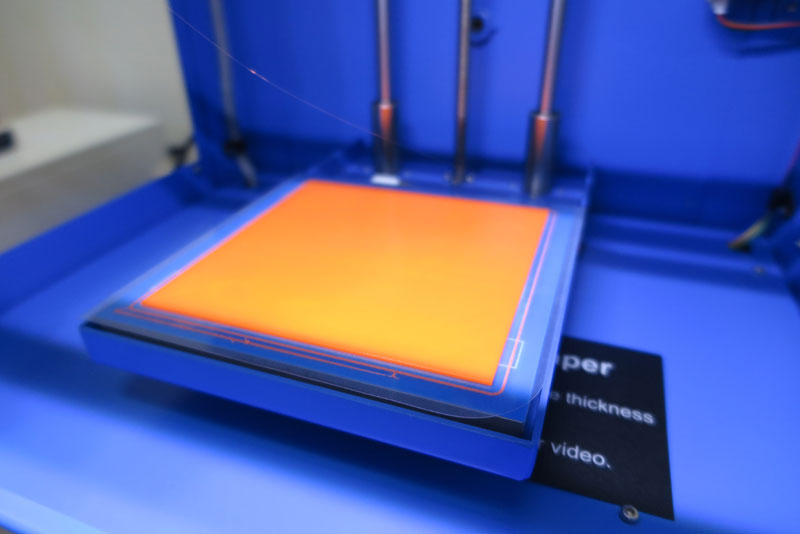

そのうちヘッドが真ん中の方に移動を始め、印刷を開始した。どうやら始まったようだ。 一番最初は左手前位置から開始。ここで最初のチョロチョロフィラメントは取り除かれる。 せわしなくギュルギュル言いながら動き回るヘッドは、見ていて頼もしい。 ベッド上はオレンジの四角い何かが出来始めている。覗き込みにくいが、いいぞ頑張れ。

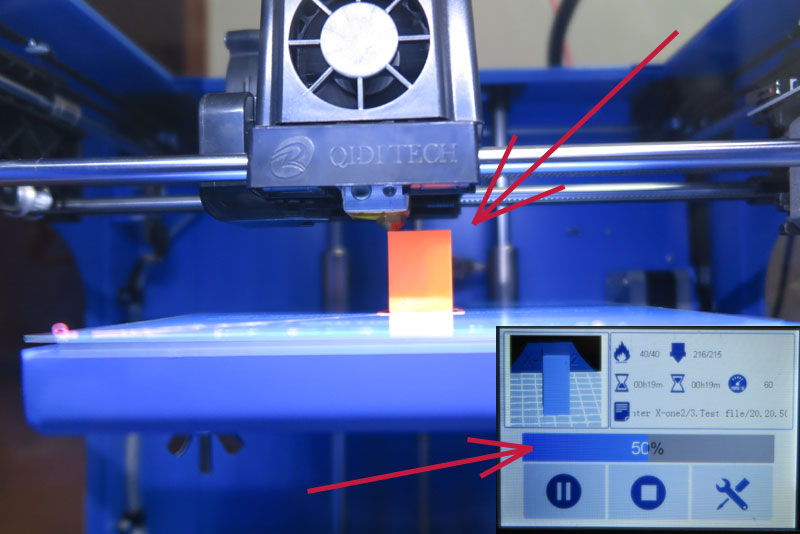

20分位経過し、50%まで進んだ。ただの四角がどんどん積み上がっていく。ヘッドを目で追ってみても、 積層しているフィラメントはよくわからない大きさ。でもこうやって時間が立つと高さが出ているので、 少しずつ塗って積んでいるのだろう。なんだかとても不思議。 ちなみに四角の中は格子状となっていて、全塗りはしていない。

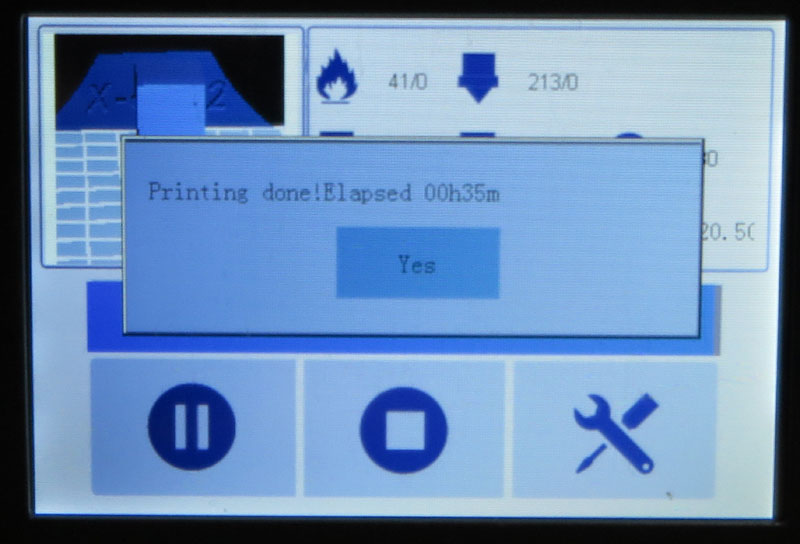

そのまま放置していると、どうやら完成したようだ。ベッドが下まで降りてきてお披露目。 最後のフィラメントが糸を引いているが、この程度はちぎれば大丈夫。 ファーストプリントは無事問題なく完了。

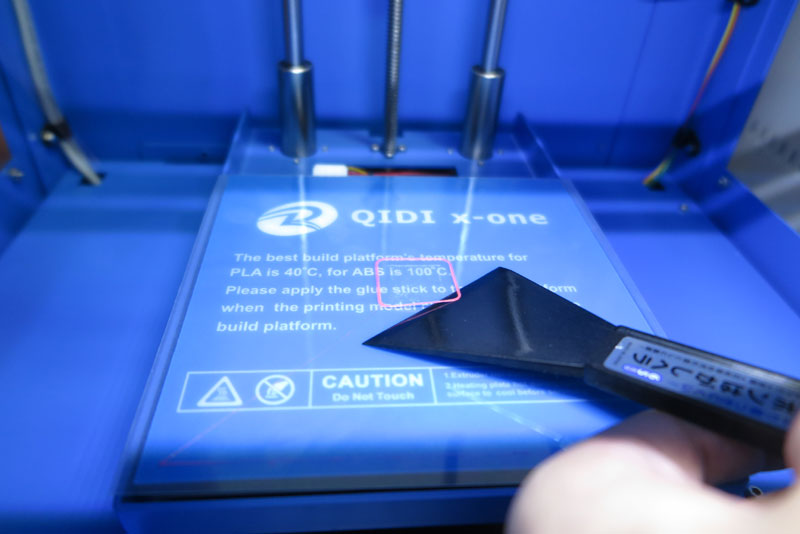

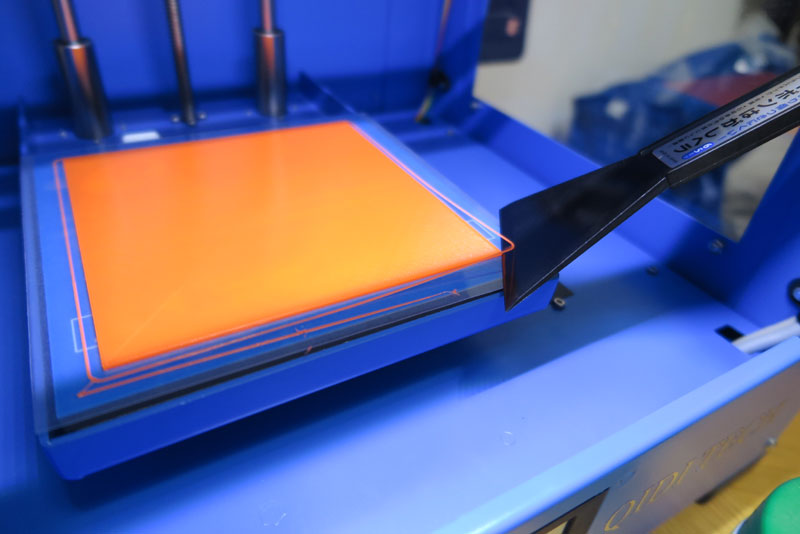

では出来上がった立方体を取り出す。ベッドにしっかりくっついているが、ちょっと力を入れるとボロっととれた。 回りには最初のマーキングが。

残ったやつはヘラ使って剥がしてみると、簡単に取れた。あぁ、ヘラ必要だし便利だな。 次回の印刷に備えてベッド上は綺麗にしておこう。

3Dプリントするほどのものでもないただの立方体の出力だったが、初めての3Dプリントなので、なかなかの大興奮だ。 特に何事もなくプリントを終えられたので、良かったような物足りないような。 しかしほぼ無調整で始められるという、このプリンタの謳い文句はほぼその通りだ。初心者にはとてもいいかも。

チェック

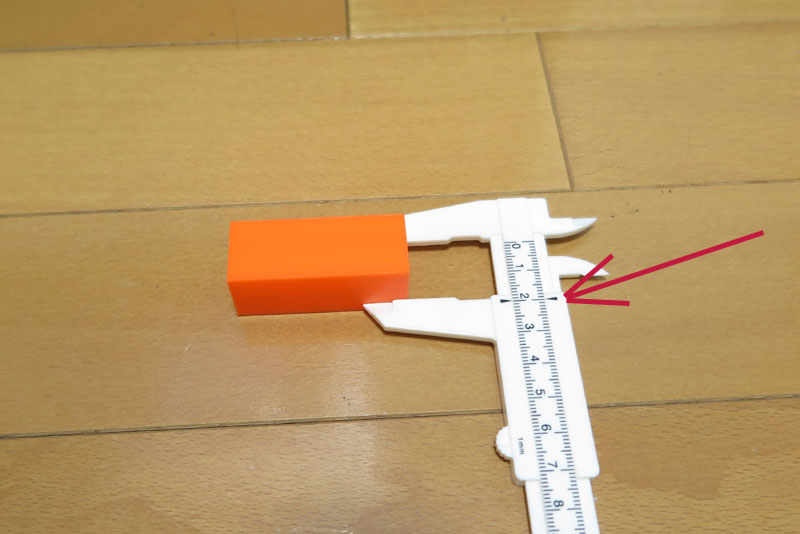

ファーストプリントができたのでその造形物をチェックしてみる。 20x20x50mmの造形物ということなので、どれくらい正確に出来上がっているのか確認してみる。 まずは横幅。くるくる回しながら各辺を測るが、目視でちゃんと20mmだ。

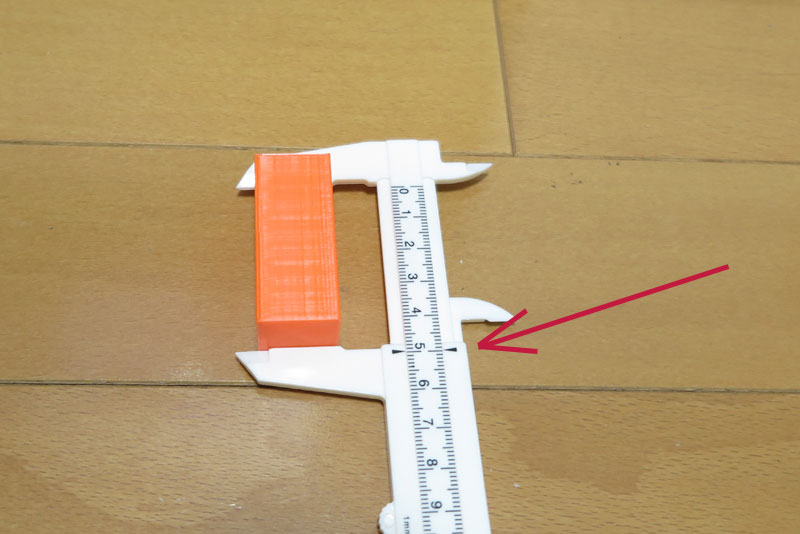

高さ方向もちゃんと50mmちょうどで、100均のノギスレベルでは誤差が見えないしっかりした精度。 コンマmmでの誤差程度で出来上がっているようだ。素晴らしい。

サンプルファイルはもう一つ有り、「128.128.gcode」というもの。ファイル名から想像すると、 面積の広いもののようだ。高さ方向はどうなんだろう?ちょっと印刷かけてみようかな。 x-one2で見てみると、こっちはどうやら平べったい何かな様子。ほぼMaxな面積のサンプルかも。

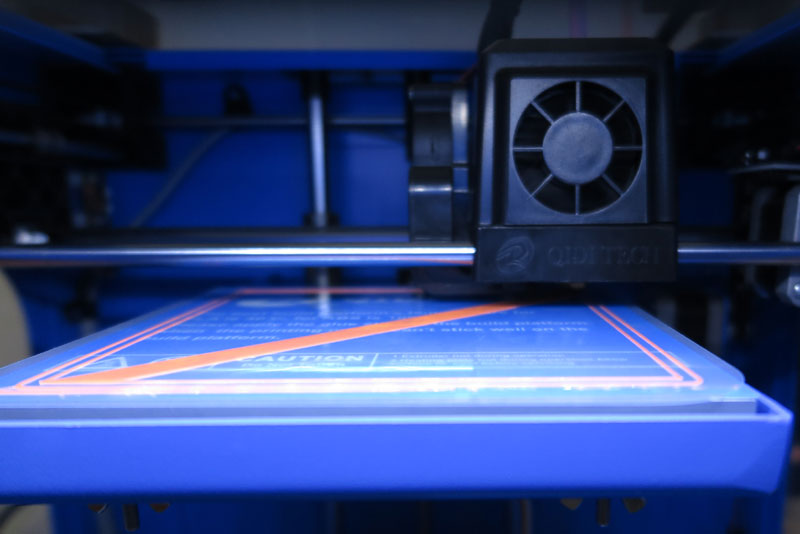

では、印刷開始。ベッド全面を使って印刷を行っている。一面塗りつぶすつもりなのだろうか?

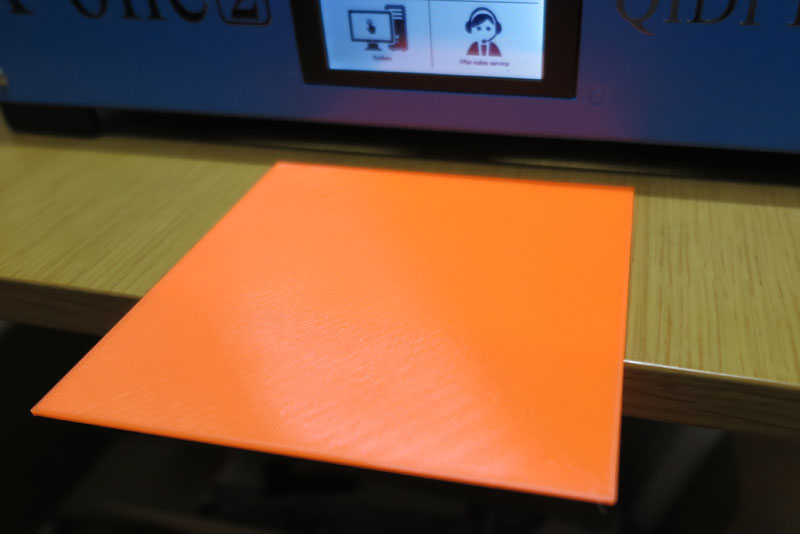

どうやら、一面を塗りつぶすのが目的だったようだ。

時間もかなりかかり、2時間22分となかなか大変。平面作るだけなんだけど、前面塗り込みは時間かかるな。 多分7層くらい塗り込んだと思われる。

このサイズで120x120mmのはずだが、かなりベッド全体を使用している。これがほぼ限界サイズと思った方がいいのだろうか。 なかなか広い面積なので、ベッドから剥がすのもちょっと大変だが、角に少しヘラを入れ込めれば、そこからペリペリと浮いてくる。

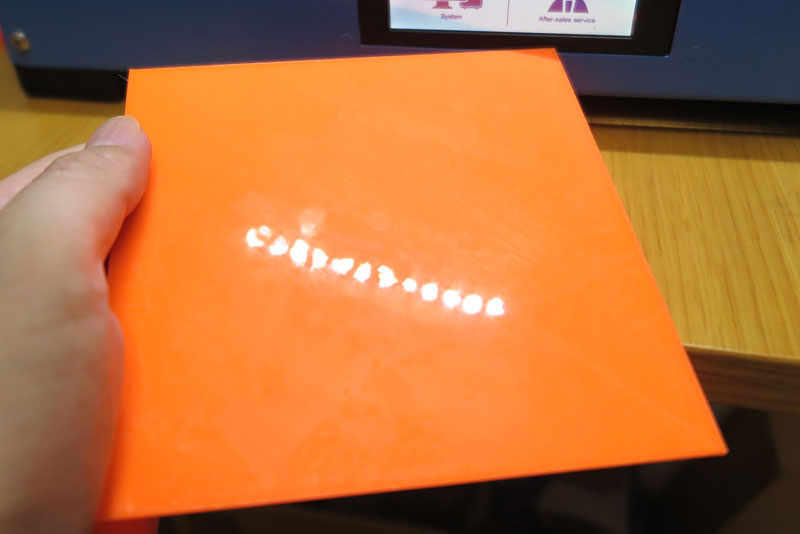

表面は塗り込みが斜めにヘッドが移動して塗っていくので、斜めに筋が入っている。塗り込み系は斜めが好きっぽい。 X-ONE2の性質というより、Curaの吐くgcodeの特性なのだろう。

裏面はプラットフォームシートにくっついていたので、つるつるとなっている。 綺麗なので、X-ONE2のLEDが反射して見える。特にソリ的なものは起きていないので、順調な動作のようだ。

とりあえず、テストファイルの印刷は問題なく出来た。3Dオブジェクトは自分では作れないけど、 フリーのいろんなやつを印刷してみたい。