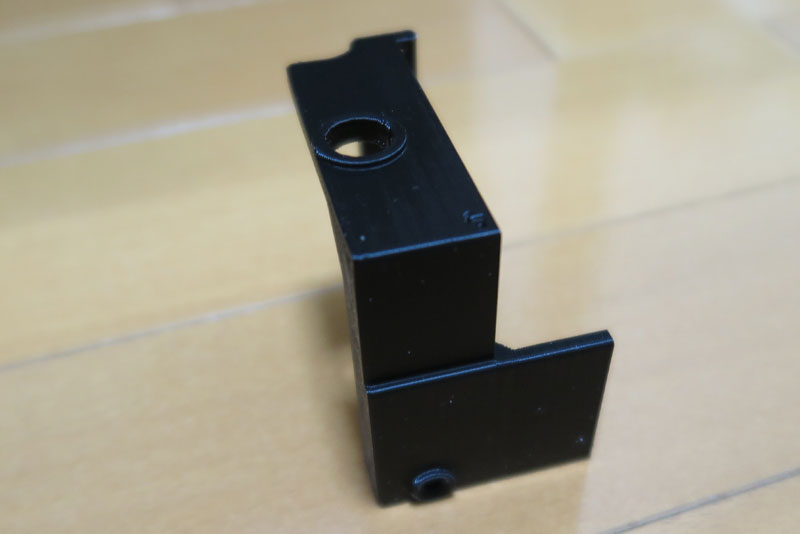

エクストルーダフレーム

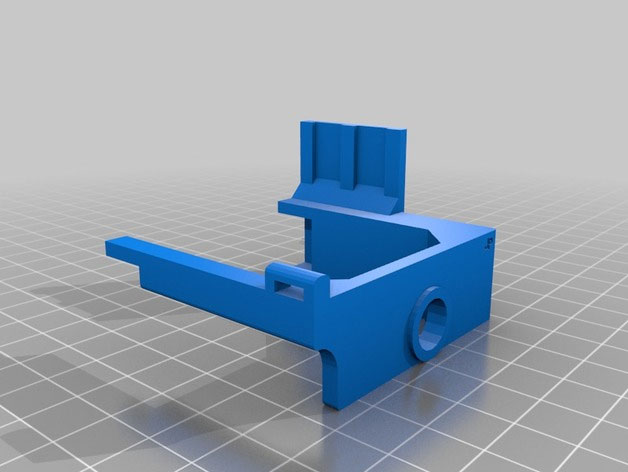

エクストルーダ(プリンタヘッド)は、箱型のケースに収まっているのだが、 これを外し、フレームのみにする改造があった。解説を読んでみると、エクストルーダは常に動くものなので、 軽いほうがよく、ケースをこのフレームにすれば軽量化が図れるとのこと。

モノは前機種のX-ONE向けとなっており、どうもX-ONEはケースが金属製なんじゃないかな?いや、そんなことはないか。 ただ、X-ONE2とくらべてみると、似てはいるけど違う部分が若干あり、うまく使えるか不明。 とりあえず印刷してみて試してみよう。

交換

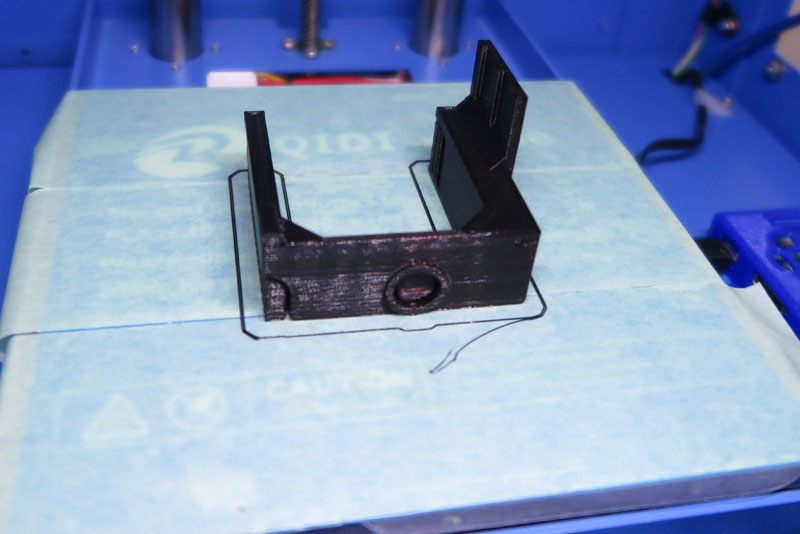

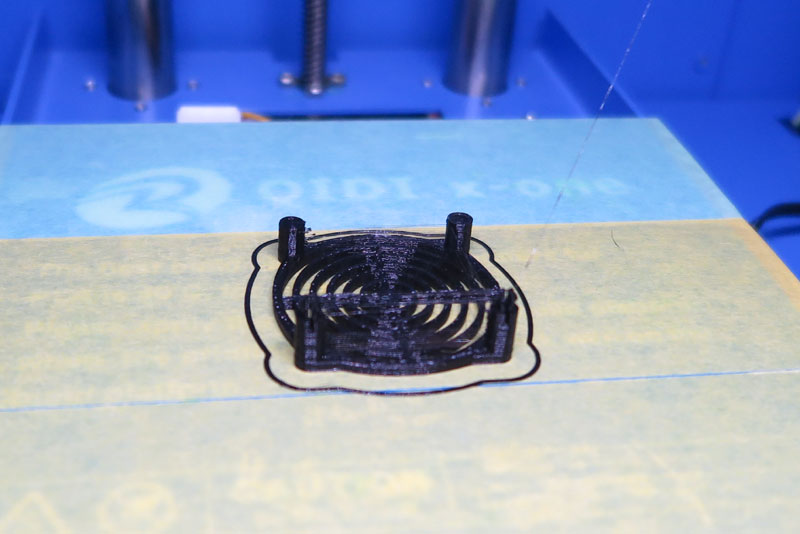

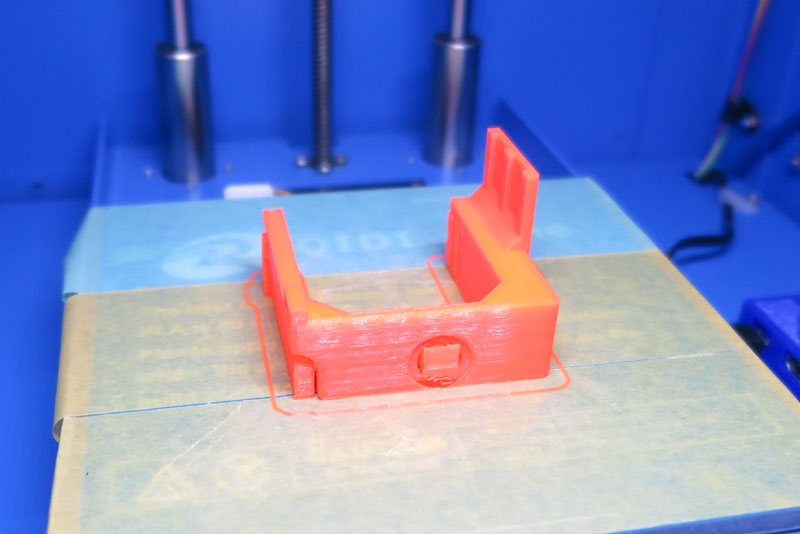

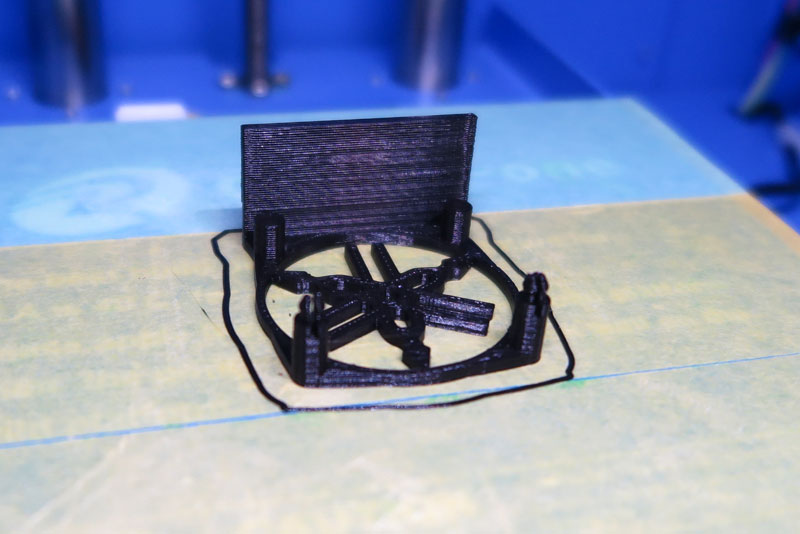

では、stlファイルをダウンロードして印刷実行。どの方向で印刷すべきか悩むが、強度を考えると横向きに寝かせたほうがよさそうだ。 サポート材を付けながら印刷実施して、問題なく出力完了。

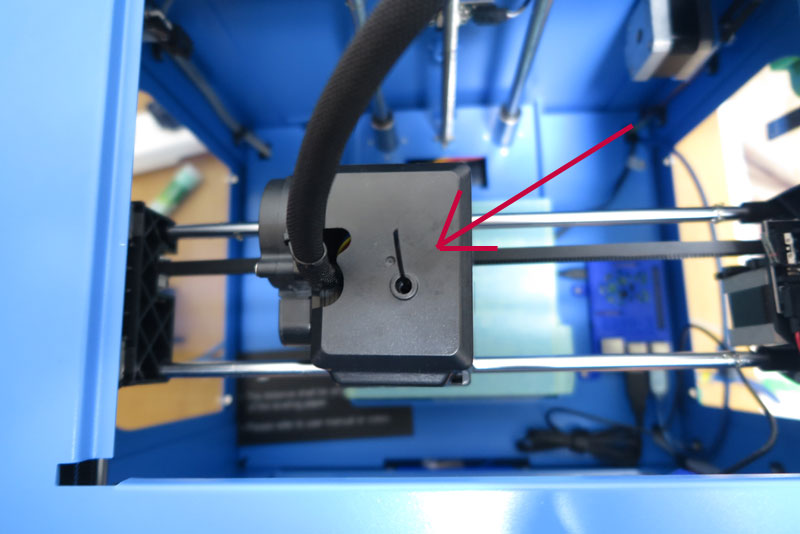

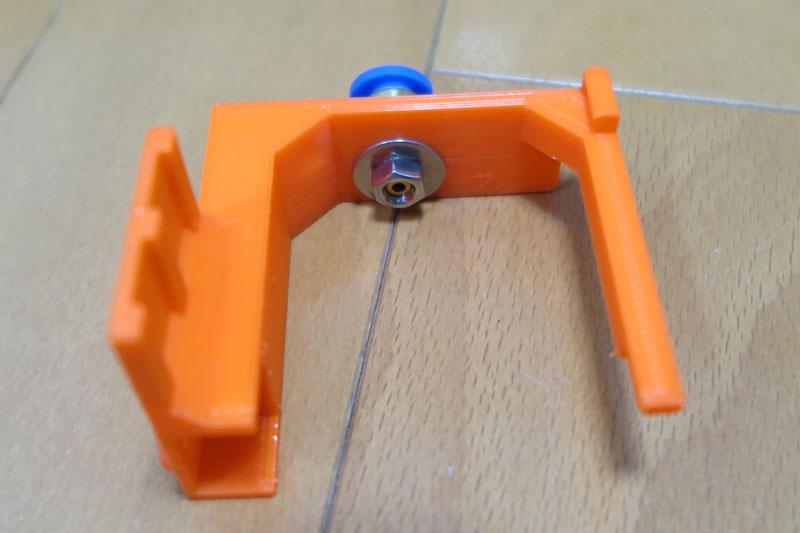

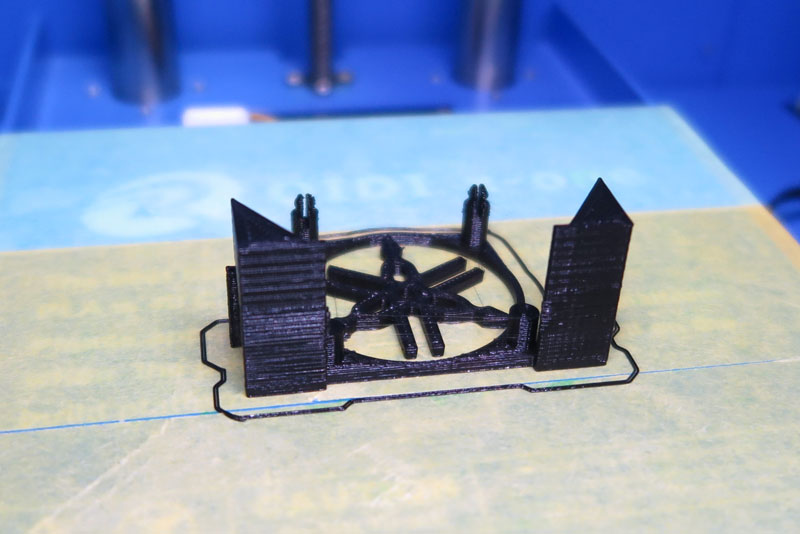

取り付けると、このような形となる。手前側には板があるがこれがX軸(横方向)のリミットスイッチに当たるところ。 これがないと、右寄りの最大位置が判断できず、3Dプリンタが壊れることになるので重要だ。 上にはフィラメントが通る穴がある。

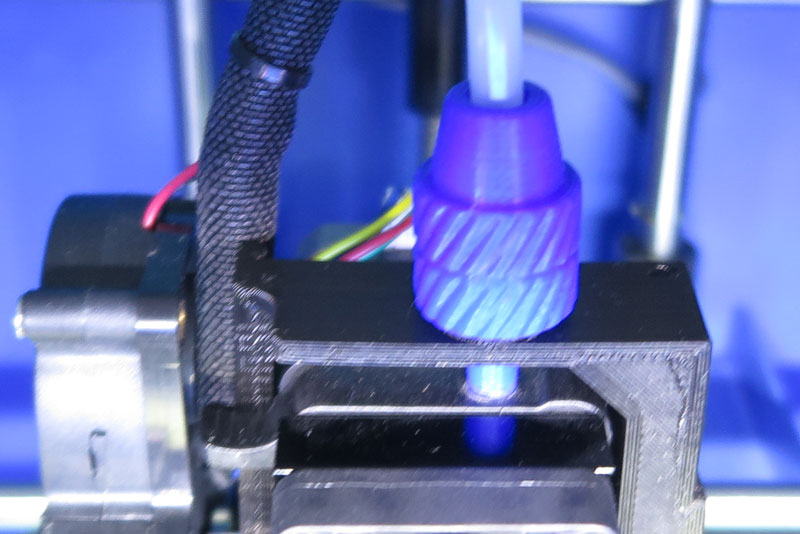

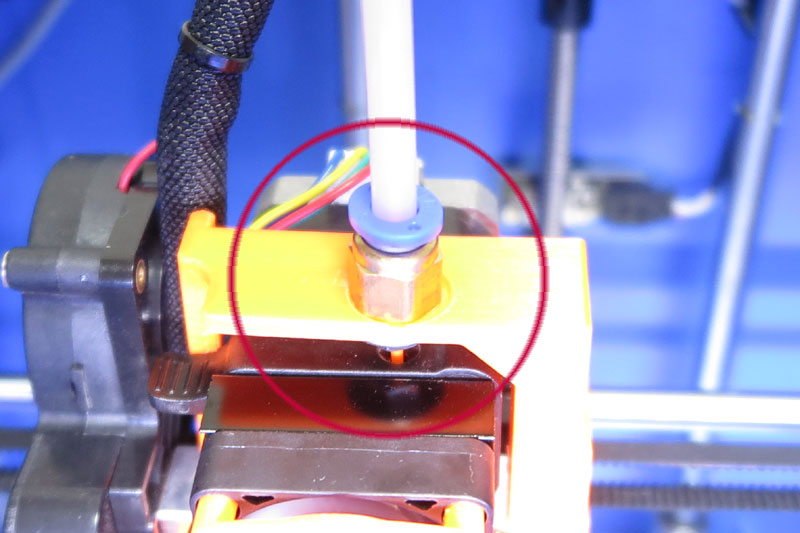

ここで、前機種X-ONEとの大きな違いが。自分のX-ONE2にはエクストルーダの頭部分には白いチューブのフィラメントガイドを 直挿しとなっているが、前機種では鉄製のクイック継手が付いていて、ここに挿すようになっている。 なので、このフレームもその想定なのだが、X-ONE2にはそれが無い、困った大丈夫かな?

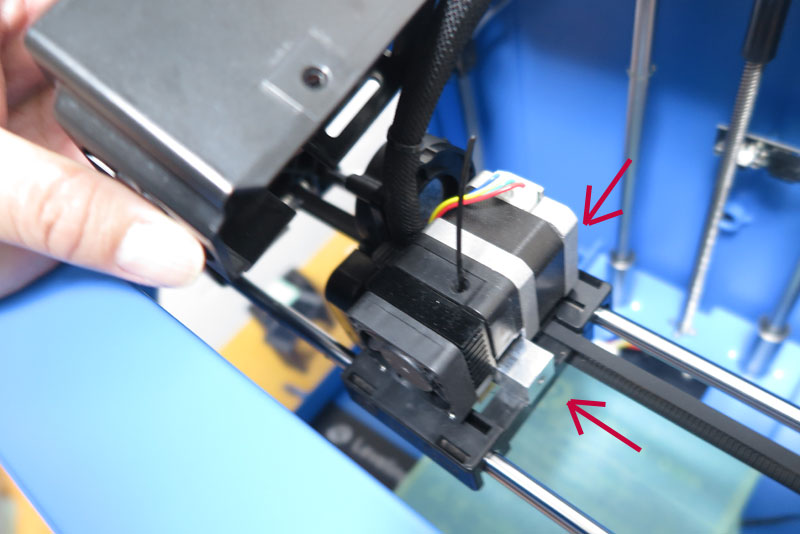

では、取替開始。まずは印刷終わりのフィラメントをカット。エクストルーダのカバー取り外しにかかる。

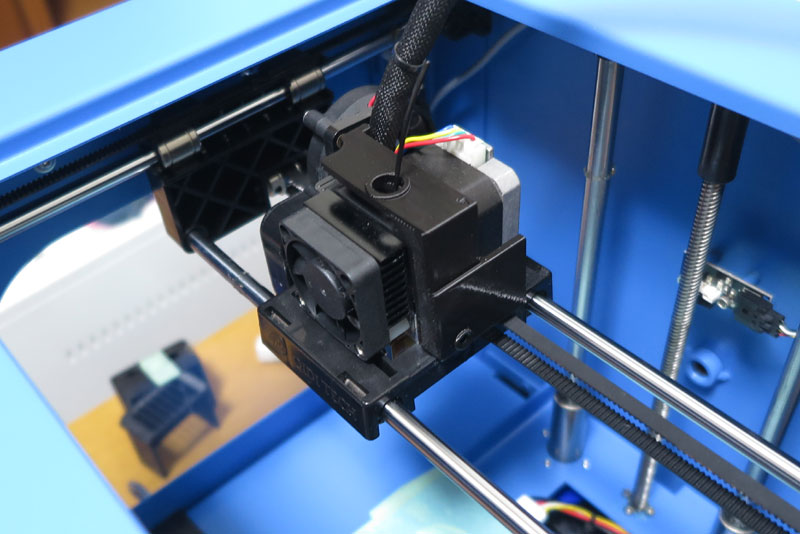

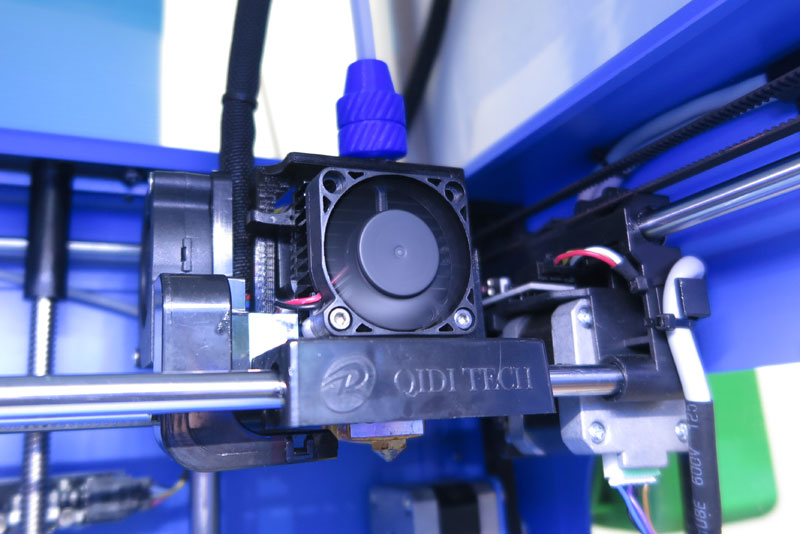

では、取り付け実施。後ろからのネジは不要となり、横のネジだけで固定となる。 写真では黒い本体と黒いフレームでわかりづらいが、取り付け済みの状態。ほぼ丸裸な状態だ。 これなら、エクストルーダのトラブルのときもわかりやすくていいかも。

上部のフィラメントガイドをつなぐ継手部分はよくわからないが、ダストフィルターがあるおかげで、 フィラメントガイドのチューブが外れてどっかにいくようなこともなく、うまく動作している。 正しい状態ではないのだが、結果オーライだ。

ファンガード

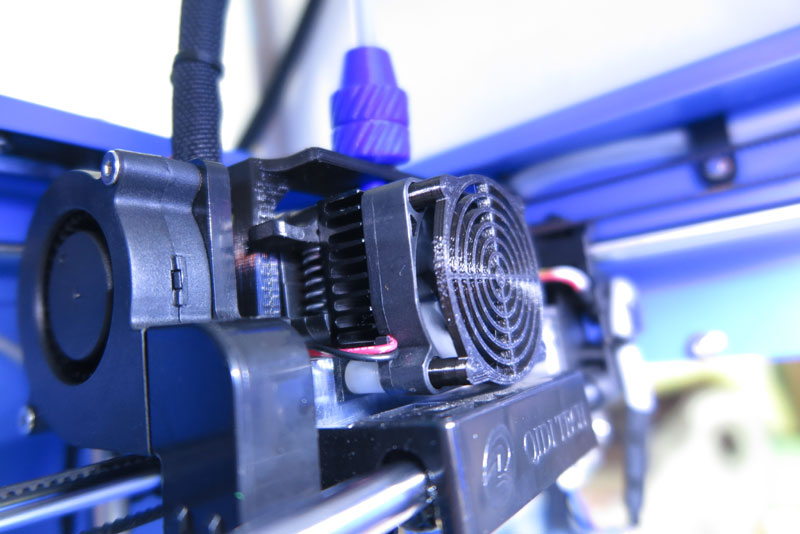

エクストルーダのカバーを外してフレーム化に成功したのだが、そうなるといろいろ丸出し状態となり、 一番良くないのが、冷却ファンが直接触れる状態となってしまっている。 回転しているブレード部分が触れてしまう状態なので、とても危ないのと、なにか硬いものが当たってしまうと、 ファンのブレードが壊れる可能性がある。

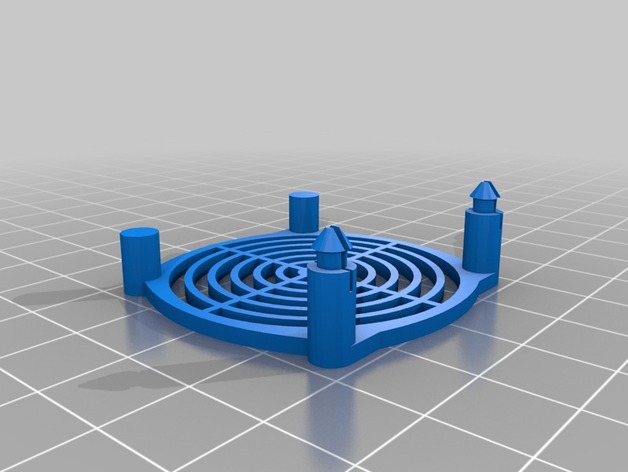

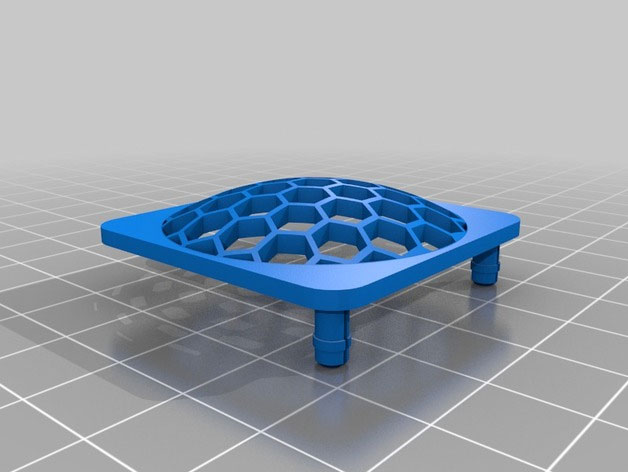

そこで、ファンガードを準備しようと思う。ファンの下2つのネジは既に使用されており、ここを流用するのは難しそうなので、 上2つで留めたいのだが、裏側はヒートシンクが有り色々難しい。 すると、穴に差し込むだけのファンガードがあったので、これを出力してみよう。

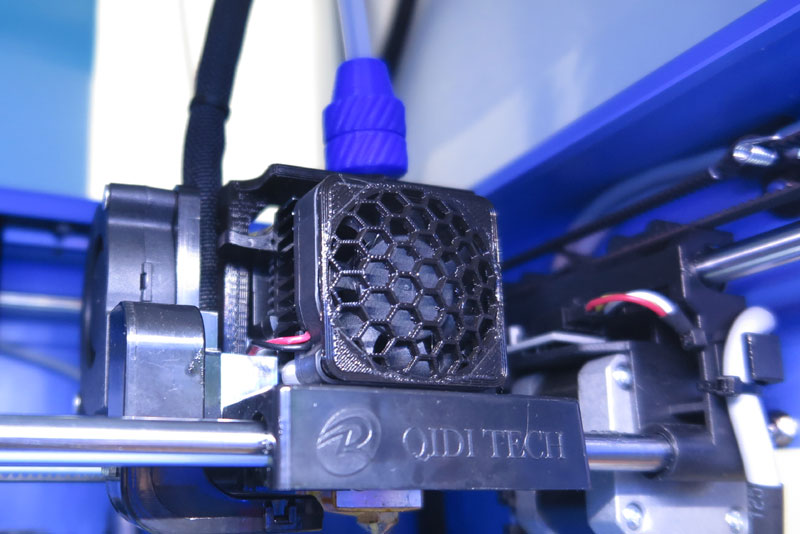

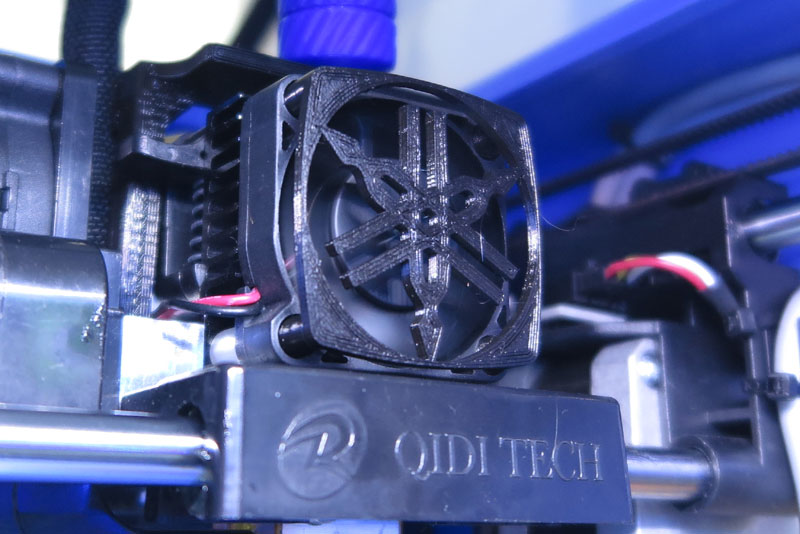

出力してみると、なかなかいい感じ。ドーム型に膨らんだハニカム構造ということで印刷は大変だったらしく、 いろんなダマや糸引きがたくさん。でもそれなりの形になっているので、大丈夫だろう。

取り付けてみると、なかなかいい状態ではないだろうか。しっかりとしたガードで、ドームの膨らみもいい感じだ。 しかし、はめ込みが今一つでしっかり穴の内部にハマってくれない。かなり細い棒となっているため、いい精度では出力できていない。 少々グラ付く状態。激しいエクストルーダの動きで落ちたりしないか心配だ。

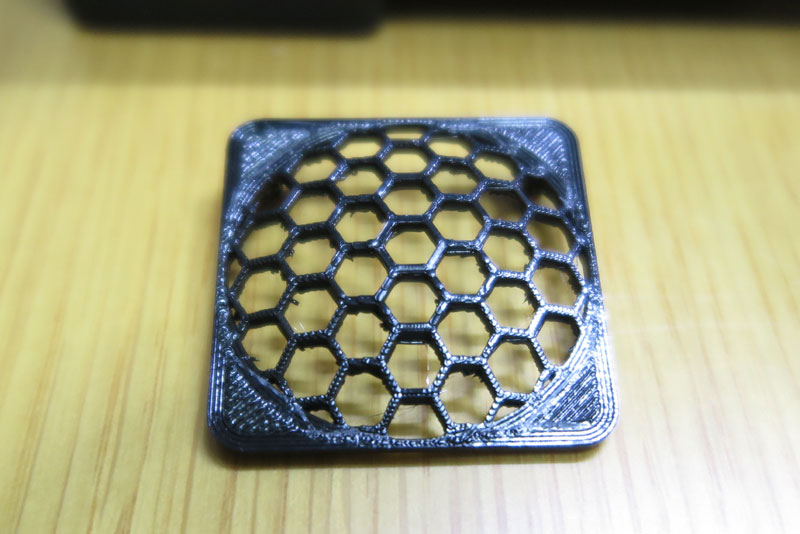

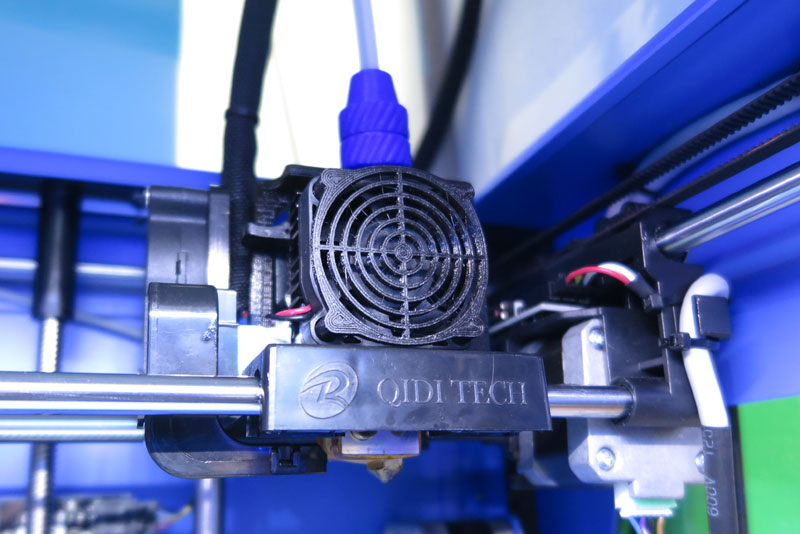

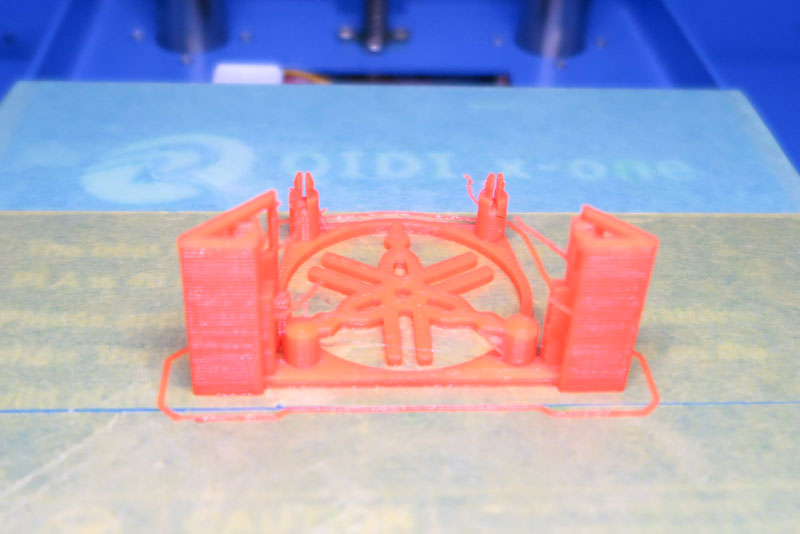

ということで、もう少し同様のネジ止め不要な40mmファンガードを探すと、こちらが見つかった。 こちらも印刷してみよう。

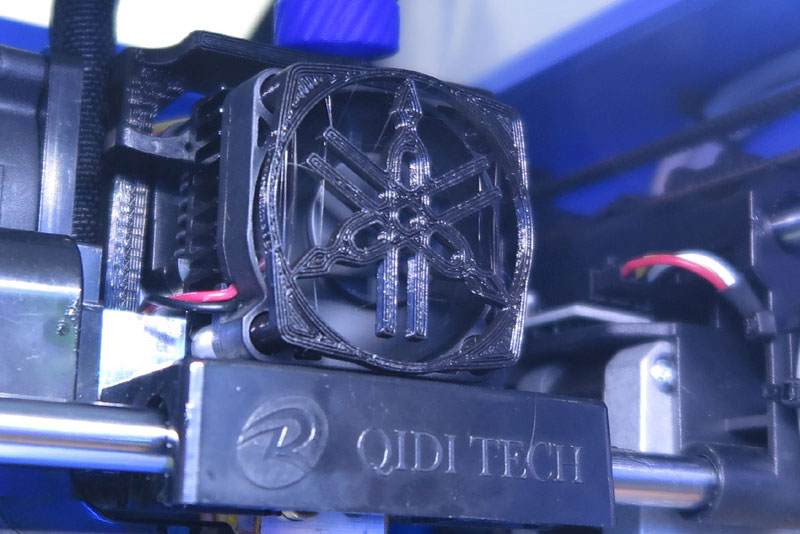

同様にハメコミ部分は細く怪しいのだが、前回よりはしっかりしている気がする。 形としては平面で、あまり奇抜さはなくおとなしめ。前面にロゴを入れてみるなどしてもいいのだが、 結果として吸気エリアを塞ぐこととなるので、余計なことはせず、シンプルのままとした。

取り付けてみると、5mm程度ファンから離れた位置にガードが来るような形となっており、 はめ込み部分は押し込むとしっかりハマってくれた。簡単には抜けないのでしっかりと取り付けられて、非常によい。

黒のフィラメントで出力したために、遠目には純正品かと思われるほどしっくり来ている。

もともとのカバーもプラスチック製で軽いのだが、 いろいろ取り外して、交換となったため多少は軽くなっていると思われる。何かしら軽量化に貢献できていると思われる。 また、カバーがなくなり内部が見やすくなったため、メンテナンス性が向上。トラブル時の内部アクセスも容易なので、 そっちのメリットのほうが大きいかもしれない。

ファンガード V2(独自設計)

さて、なんとなくいい感じのファンガードが出来たのだが、このファンガードは構造としては単純なので、 自分でもつくれるのでは?と思えてきた。ちょっとデータを拝借して、フロントグリル部分を少しアレンジしてみたいと思う。

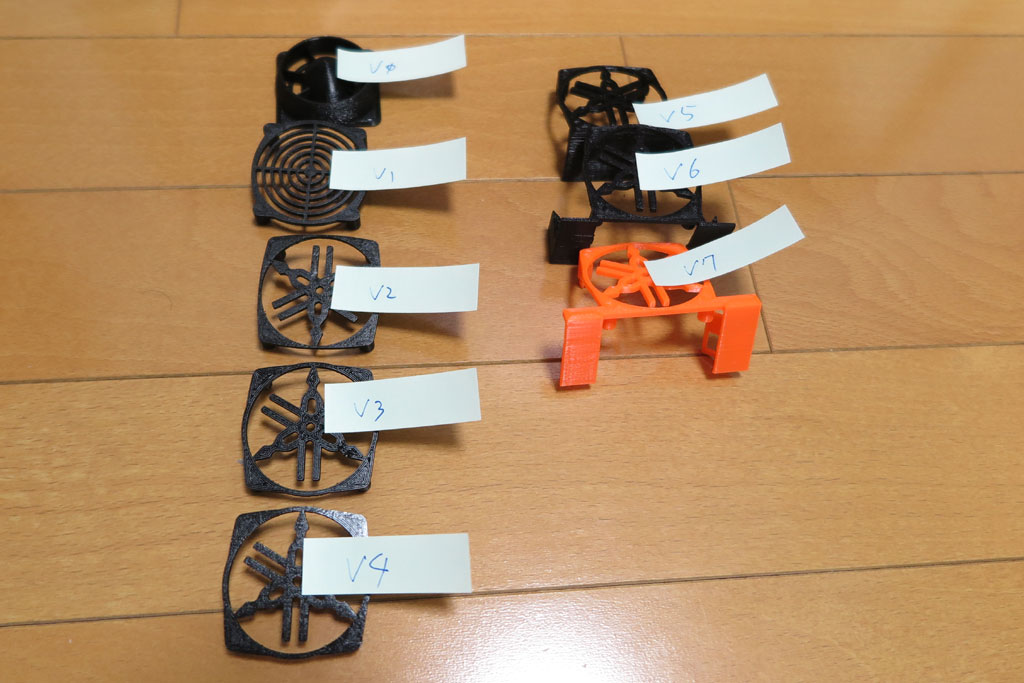

ということで、元のファンガードのデータから、各所の大きさなどを参考にしながら、作成してみた。 フロントグリル部分にはヤマハの音叉マークをあしらってみる。 うまく出来たと思っていたのだが、よく見たら音叉マークが上下逆。ありゃりゃ、元データのフロントグリル部分には上下方向ない柄だが、 こちらはちゃんと考慮しなくちゃいけなかった。

しかし、作り方の手順はなんとなくわかったので、もう一度イチから作り直しを実施。 せっかくなので、手順も残してみる。

印刷を見ていると、第一層の出力が良くない。音叉マークは細々しているため、ちまちました出力が多く、 ダーっと直線を引くなどが無いため、ちょびっとのフィラメント出力はベッドにくっつかず、ノズルにくっついたままどっかに行く。 なので結果を見てみると、左の初回出力側は外周の内側に隙間が多い。 そこで、ベッド上にしっかりとスティックのりを貼り付けてから出力を行うと、第一層はきちんとベッドにくっついて出力されるため、 きちんと埋まった状態の出力となった。3Mのプラットフォームシートを使うとツルピカになるだろうが、 コストが高いのでこの状態で満足しておこう。

フレーム V2

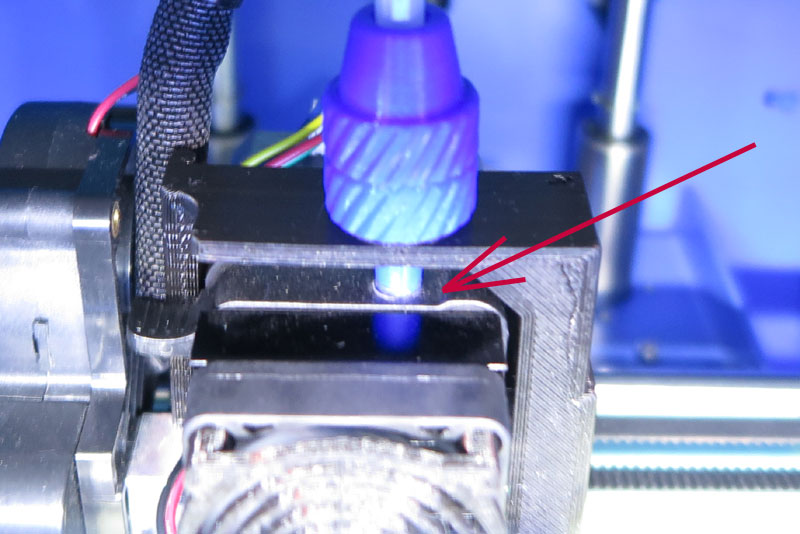

(2017/10/25)プリンタヘッドカバーを取り外して、多少の軽量化を行ったのだが、少し使用していた後にエクストルーダ部分を見てみると、 白い粉が。

どうやら、フィルタの青い口と、エクストルーダの入り口が擦れて、粉が出ている様子。 ホコリ取りのためのフィルタが自らゴミを出していたようだ。まあフィラメントならこのまま入り込んでも 熱で溶けてくれそうだけど、あまり良い結果にはならなそうな気がする。

ということで、この部分については作り直しを検討。本来はここにはフィラメントガイドチューブが来て、 X-ONEだとチューブを接続する継手が繋がるのだが、X-ONE2にはそんなものはなかったので、ちょうど穴にハマってくれたダストフィルタで代用したのだ。

とりあえず硬い者同士がぶつかってしまい、粉が出ている状況なので、クッションを間に入れることとする。ゴムブッシュの半分だけのものが手元にあったので、こいつを差し込んでおく。 フィラメントを通しておけば、どこかに行くことはないし、かならずダストフィルタの先端部にぶつかるようになるので、 ひとまず応急処置としては完了だ。

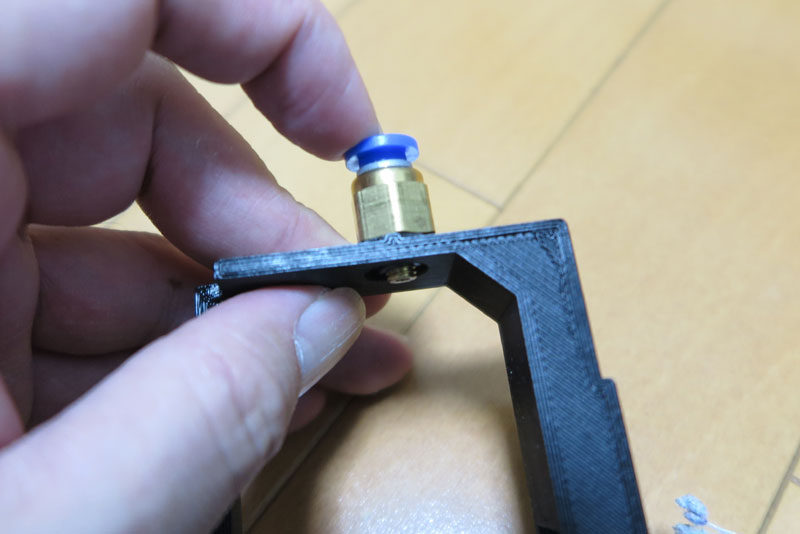

ただこのままでは今ひとつなので、X-ONEには存在していた継手というものを購入してはめ込んでみようかと思う。 しかしX-ONEに付属していた継手がどのようなものかがよくわからない。 「ワンタッチ継手」でAmazonを検索してみると、色々出てきた。内径6mmのやつだと3Dプリンタ向けな雰囲気。 よくわからないが、高価ものではないので試しに一つ買ってみる。

内径6mmならガイドチューブがちょうど刺さるので、問題ない。反対側の形状が不明なのだが、 どうせ宙に浮いているはずなので、どうでもいい気がする。と思ったのだが、いざ使おうとすると、どうにも穴には入らず、 裏から留めてみようと思っても、ネジは届かず、どうにも使えない。購入するワンタッチ継手を間違えたかな?

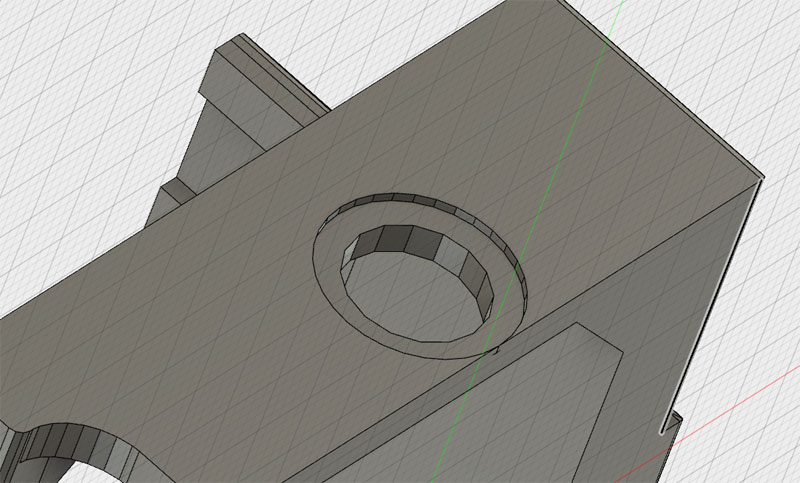

なんとなく裏でネジ止め出来ると、いい感じになりそうなので、それならばと元のデータを少し直して、 このワンタッチ継手がうまくネジ止め出来るようにしてみよう。 まずはこの穴の淵の部分が盛り上がっているので、それを潰す。さらにどっちかというと凹ませて、ナットがしっかり噛むように、 継ぎ手箇所を薄くしておく。

これで、印刷を実行。ワンタッチ継手が差し込まれる部分以外は変更していないので、問題なく取替できるはず。

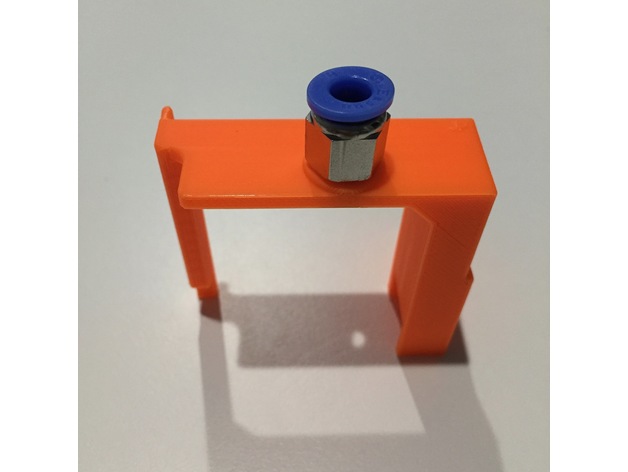

ワンタッチ継手は問題なく取り付け出来た。穴が少々大きいので、つばの広いワッシャをかまして取り付けた。 あまり力のかかる部分ではないので、それなりに固定できれば問題なし。

ワンタッチ継手の名の通り、フィラメントガイドチューブを青い箇所を押して差し込むと、固定される。引っ張っても取れない。 外すときはまた青い箇所を押してガンドチューブを引っ張れば簡単に外れる。わりと便利。

ファンガード V3(失敗)

(2017/10/29)ファンガードなのだが、ここで新たなアイデアが。ファンの下には若干の隙間がある。このあたりをうまく活用して、 LEDを付けれないかと目論む。webカメラによる監視が出来ているが、ノズル付近はエクストルーダの影となり、 見えづらい。なのでなんとかこのあたりにも明かりを灯したいのだが、いいアイデアがなかった。 しかしカバーが外れてファンガードを取り付けたら、ファンガード付近に隙間があり、ここから明かりが灯せるのでは?

まずはこのあたりの空間利用の設計と試作を行う。ファンの下に若干の隙間があるので、ここに何か差し込めないかと、 ファンガードの下側に2mmの板をくっつけてみる。取り付けてみると2mmは厚く入らない。そしてここに何か入れても、 どうもうまく活用できそうにない。却下。

下が駄目なら、両脇を使用する。若干両脇に飽きエリアがある。10mmくらい両脇が利用できそうで、そこからノズルが見える隙間がある。 このあたりにLEDを取り付けできると、いい明かりになりそうな気がする。なんとなく何か取り付けるイメージで形を作ってみる。 そしてはめ込んでみると、右側は良かったが左側はファンの電源コードが出ていて、結構これが邪魔。 うまくこれを回避するような形が必要ということがわかった。

なので、ファンの左側(写真では右側)の部分を少し背を低く小さめに作成。何となくこんな感じではめ込むと、 何かできそうになってきた。

ただし、ここからLEDを埋め込んだり配線をしたり…断念。

いろいろと作ってみたけど、結局シンプルなのがよさそうだ。そういえばそもそもは軽量化のための対応だった。あんまり余計なものを増やしちゃいけないな。