OctoPiの運用

OctoPiを作成して、OctoPrintでの遠隔印刷を行っているが、これが順調に動作しているので、かなり快適。 状況はweb越しに見れるので、リビングのiPadで進捗状況やWebカメラによる印刷状況も確認できる。

カメラ画像を見たりしていると、接続が切れたりとブラウザは不安定だが、3Dプリント自体は安定しているので、 当面これを使っていきたいと思う。そこで現在OctoPiとなっているラズパイはX-ONE2の隣に設置して動作中。 ちょっと基板丸出しで継続運用するには良くない状態なので、ちゃんとしたケースに入れてきちんと運用しよう。

ケース選定

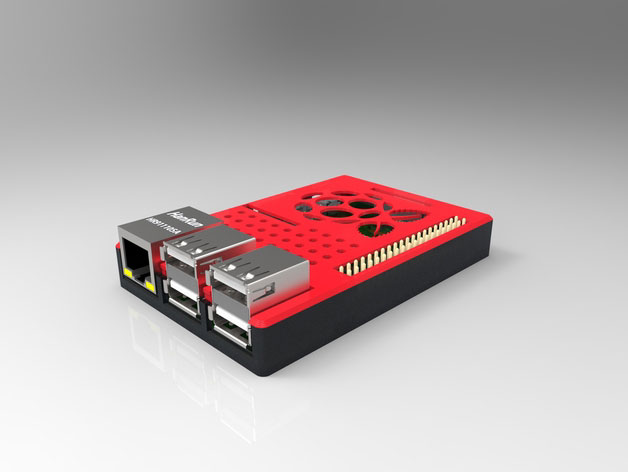

ラズパイはケースに入れるが、せっかく3Dプリンタがあるので、ケースは印刷して作成したいもの。ではThingiverseで探してみると、やたらたくさん出てきた。みんないろんなのを作っている。 これらのなかから以下のものを選択して、印刷してみよう。薄っぺらくて簡単そうで良さそうだ。

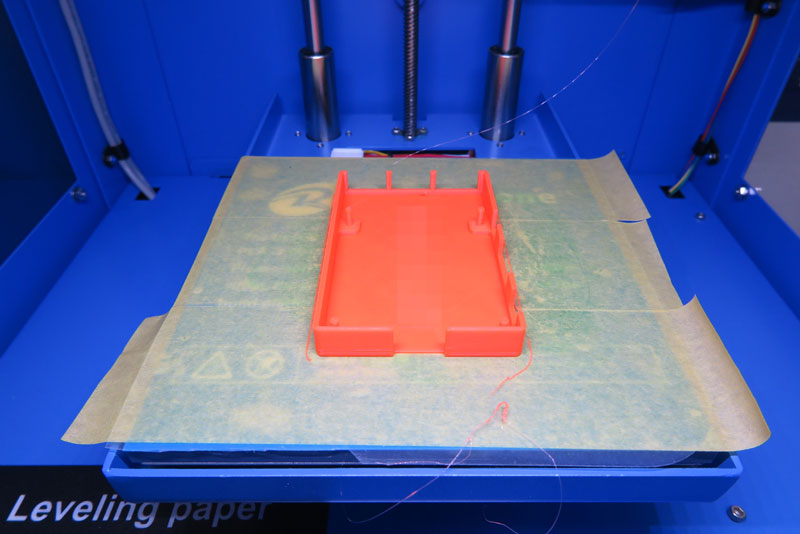

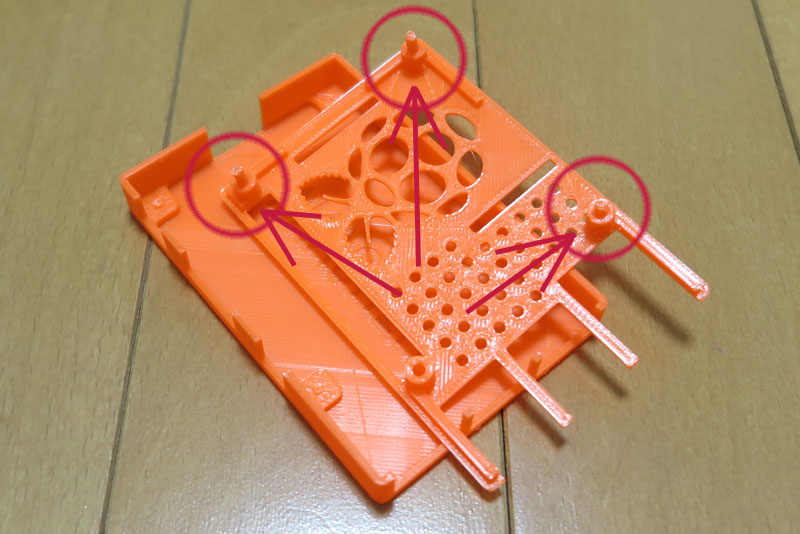

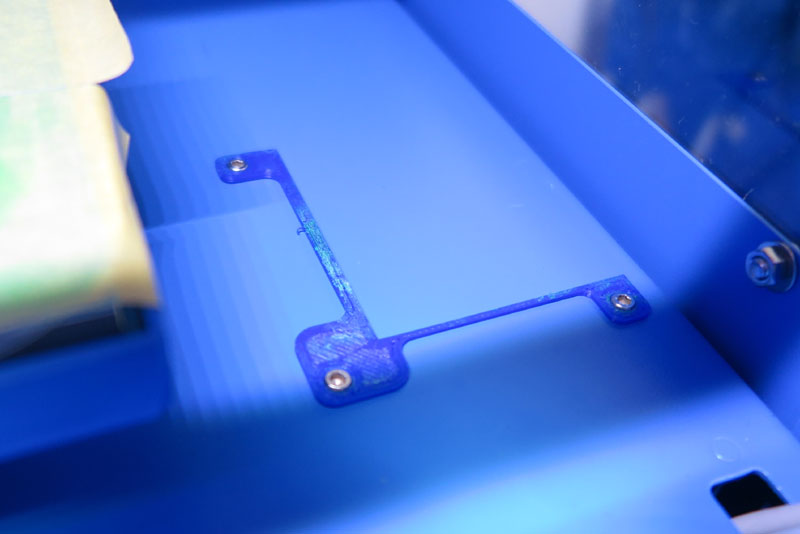

ケースは上下に分かれており、合体してケースになる。まずは下側を印刷してみる。 いろいろ糸は引いているが、致命的なところはなく、印刷完了。壁面がそれぞれかなり薄い。1mmだろうか? また、下側にはネジ穴に刺さる柱が用意されている。4つとも用意されているので、少しでも太さや位置がずれていると、 基板が入らない可能性があるが大丈夫だろうか?

色々と心配はしたのだが、いざラズパイを置いてみると、ネジ穴にきちんと刺さり問題なく収納された。 ひとつだけ柱が少し太い箇所があったのか、穴が通りにくいがそれでもきちんとハマってくれる。素晴らしい精度だ。

面倒くさい横のI/F口は、ただの四角い穴と若干やっつけ感があるが、まあ十分だろう。

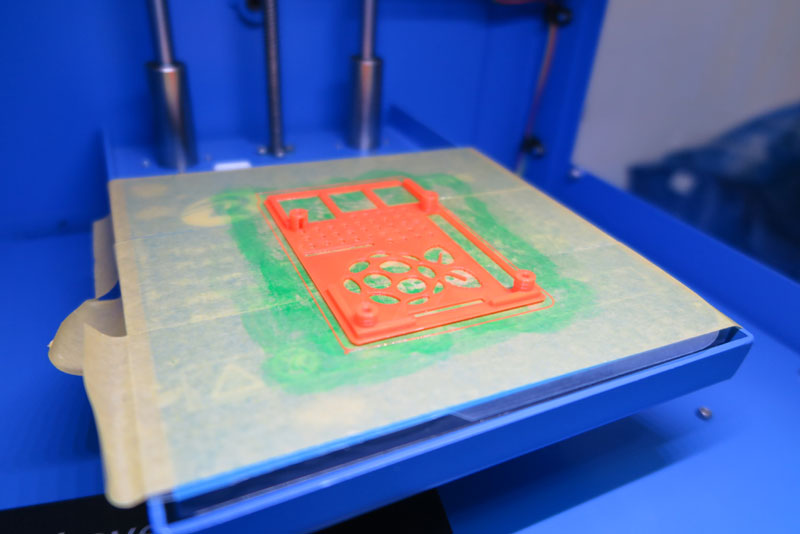

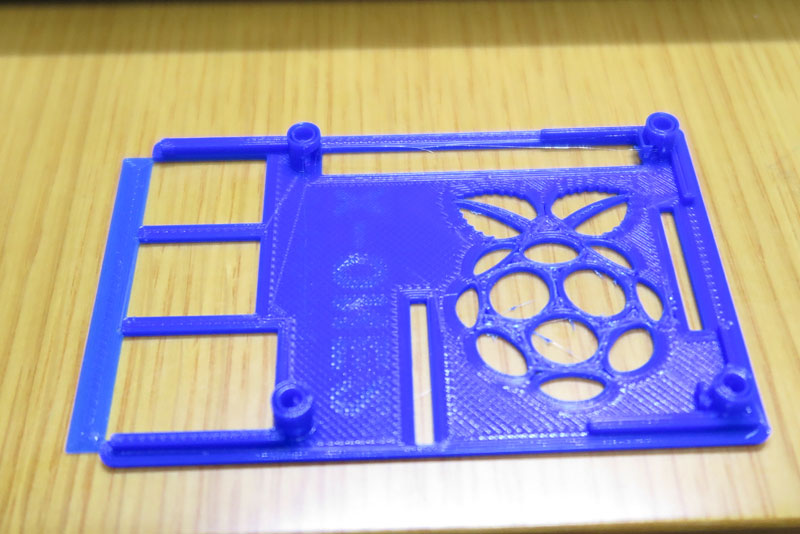

フタ側も印刷する。こちらは3種類用意されていて、柄なし、ラズパイ柄あり、ラズパイ柄と空気穴ありの3種。 いろいろあり版を印刷した。こちらもなかなかの薄さ。ぺらぺら。

では、ラズパイを入れてフタを閉じようとしたら、困ったことにうまくハマらない。 下側のネジ穴用柱で1本太いのが出来てしまっていたが、それがフタ側の穴に刺さってくれない。 フタ側の穴はかなりきっちりサイズなようで、少しでも柱がきちんとできていないと駄目なようだ。

それでも、若干の差のようなので、柱の太くなっていると思われる部分をヤスリで削ってみる。 柱も細く力を入れると折れそう。柱の縦方向に積層されているので、かなり作りは弱い。なんとか折れること無くヤスリがけして、 フタを挿し込むと、無理に突っ込むと入った。良かった。

そう思ったのも束の間、じゃあフタを外そうとしたら、「ポキっ」と柱ごとフタが取れた! きっちりサイズで作られているために、ゆるゆる穴の1箇所以外はすべて柱がフタ側に持って行かれた。 どうやら一度フタしたら、二度と開けちゃダメなヤツだ。

ケース改良

どうも、一度しかフタの出来ないケースだとちょっと困るので、少し改良を加える。 stlファイルを多少ならfusion360でイジれることがわかったので、少しいじる。

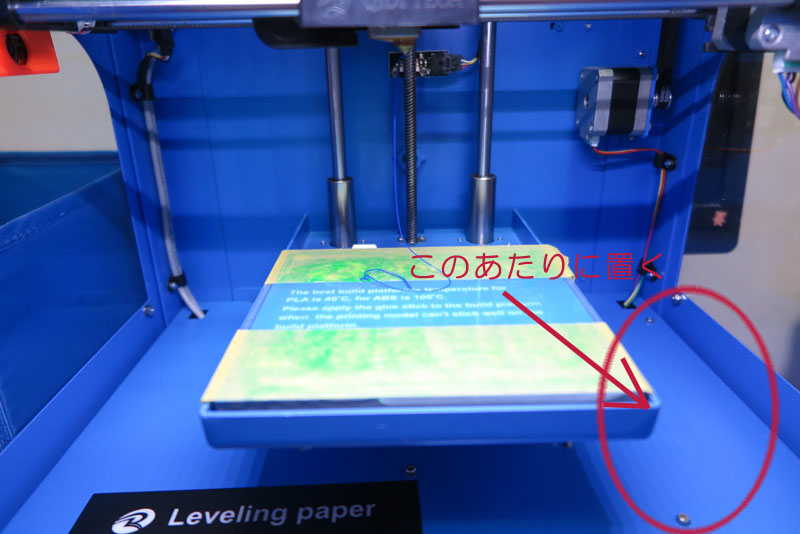

ここで、少しひらめきが。ケースがいじれるならもう少しいじってみよう。 具体的には、ラズパイケースをX-ONE2内部に設置してみようかと思う。ケース内部の左右エリアは、 わりと何も干渉することのない空間なので、ここに設置は大丈夫なはず。 具体的には以下の位置。

破損したラズパイケースをこの辺りにおいてみると、微妙に邪魔なネジが3つある。 裏にある電源ボックスを留めている様子。いや、逆にこのねじ、活用できないかな?

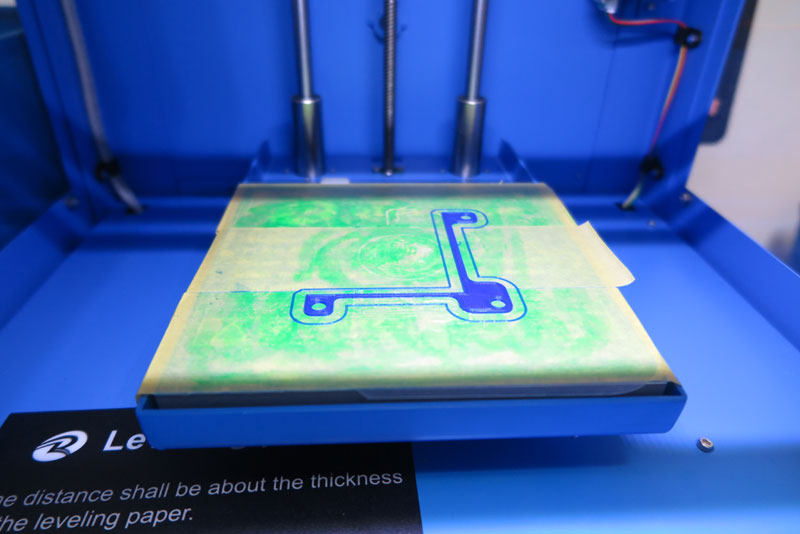

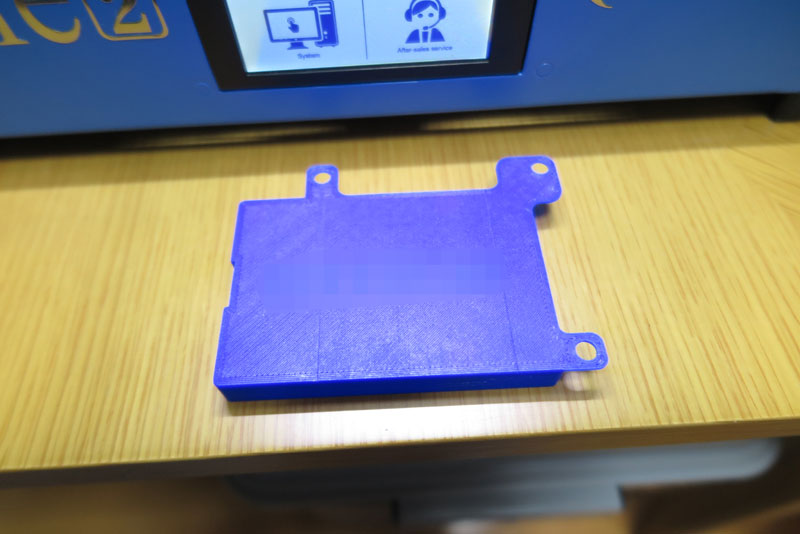

ネジ位置をものさしで測り、位置を確認。その結果を元に作ってみた、仮部材。

これを右脇のネジ頭にはめ込んでみると、見事にピッタリ。仮部品なので薄くギリギリで作っているので、 若干自身が曲がったりしてうまくハマっている可能性もあるが、かなりの精度でピッタリとハマっている様子。 設計図としては問題ないようなので、これをラズパイケースの底とくっつけて、ラズパイを固定させる仕組みを目指す。

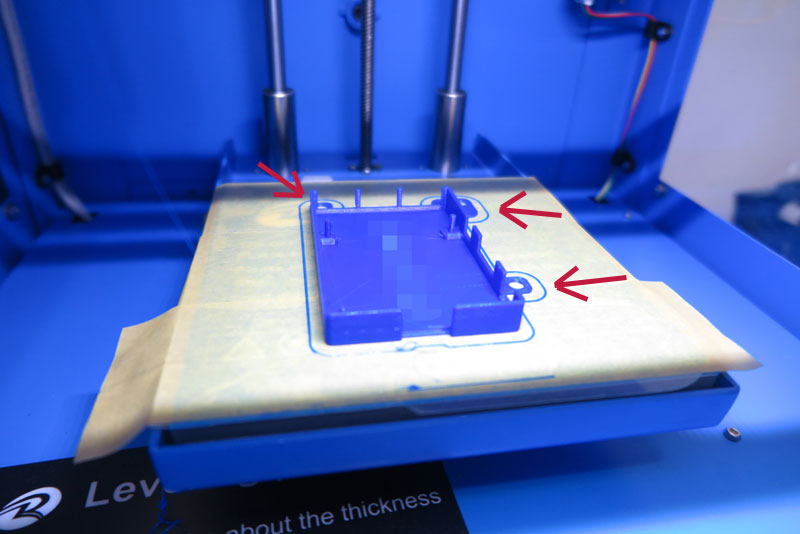

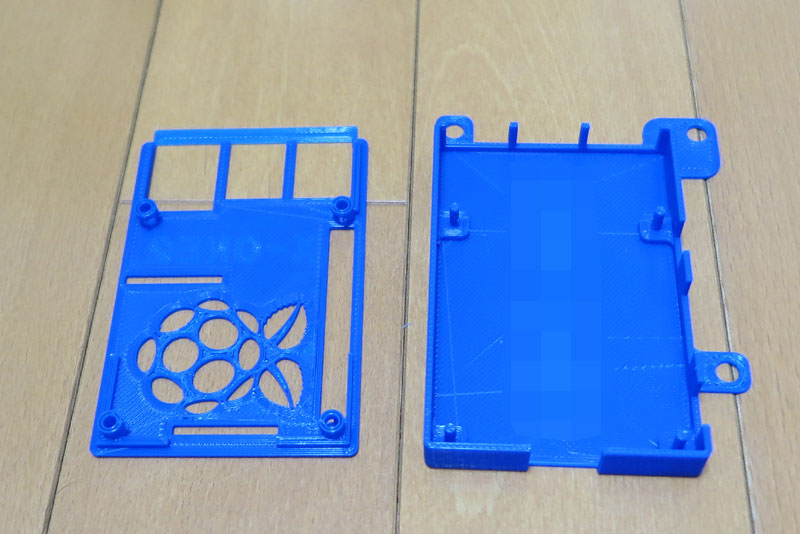

ということで、先程のラズパイケースの脇にネジ頭がハマるフチをくっつけて印刷。さて、予定通り設置できるだろうか?

出来上がったのは、このような羽つき餃子的なラズパイケース。X-ONE2の内部右脇設置用と言った、 かなりピンポイントな仕様。当然どこにもなく、誰もほぼ不要と思われるものだ。

さて、合わせてフタも作成。フタはラズパイの穴が開いているため、fusion360ではイジりづらい。 とはいえ、ネジの柱が刺さる部分は緩くしておく加工が必要なので、処理の待ち時間が多いがfusion360でネジ柱受け部分を少し加工。 そして印刷実施。

これで、ケース側とフタ側と両方が完成。フタ側のネジ受け部分は、加工が功を奏して、きつくなくスルスル。 逆にカチッとハマらず、スカスカなのだが、基本的には暴れない箇所に放置なので、スカスカでもいいだろう。

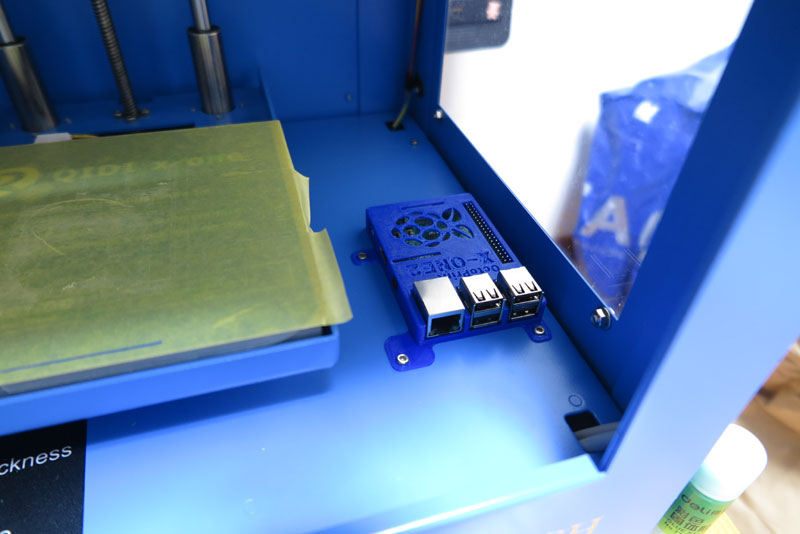

内部設置

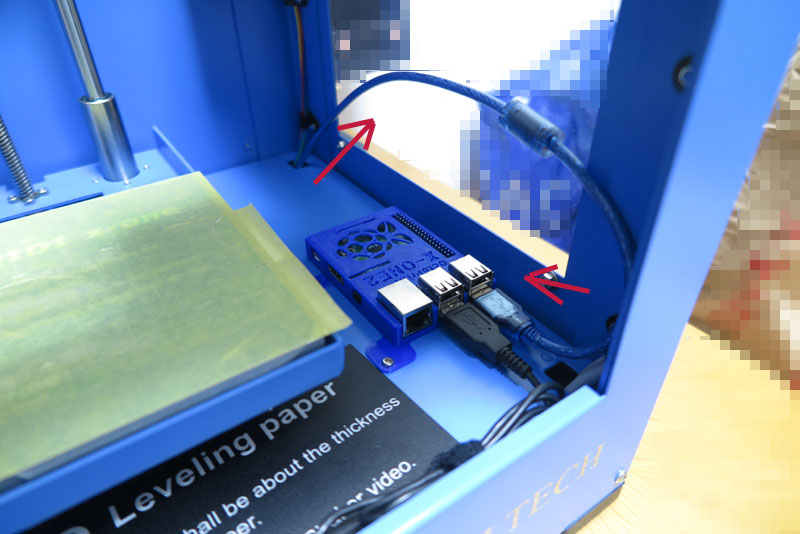

X-ONE2内部設置用ラズパイケースが出来上がったので、取り付けを行う。 OctoPiとなっているラズパイを、このケースに入れて、X-ONE2の右脇にネジ頭位置を合わせて置く。う~んピッタリ。

しかし、ラズパイはこれだけで動作しているわけではない。LANは無線なのでケーブル不要だが、 電源やUSBケーブルは接続する必要がある。フロントドアからケーブルが出るのはかっこ悪いので、 ケーブル類も極力内蔵しよう。

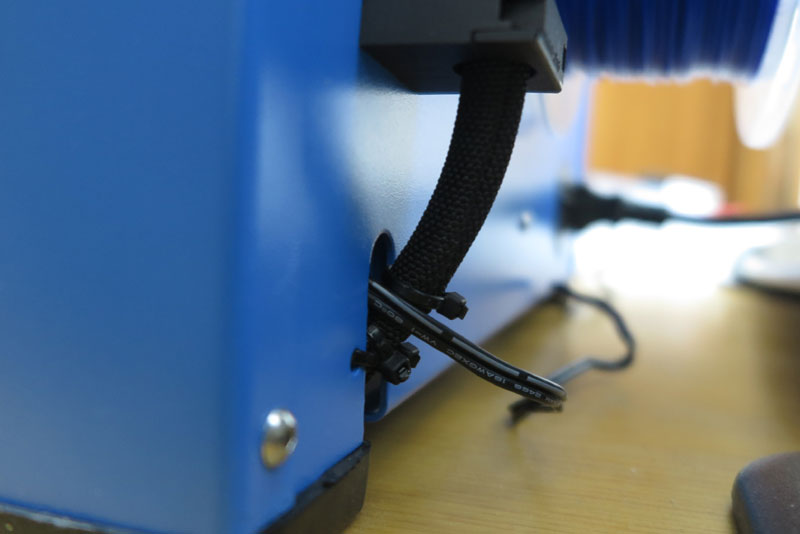

ということで、裏側のパネルを開けてUSBケーブルを内部から進入させる。横に出てしまうケーブルはどうしようもないので、 これは仕方ないだろう。USB-Bの90度タイプが有るといいんだけどな。

裏の電源側から、隅に空いた穴を通って内部にケーブルが進入。それをラズパイに挿せば、ラズパイとX-ONE2の接続完了。

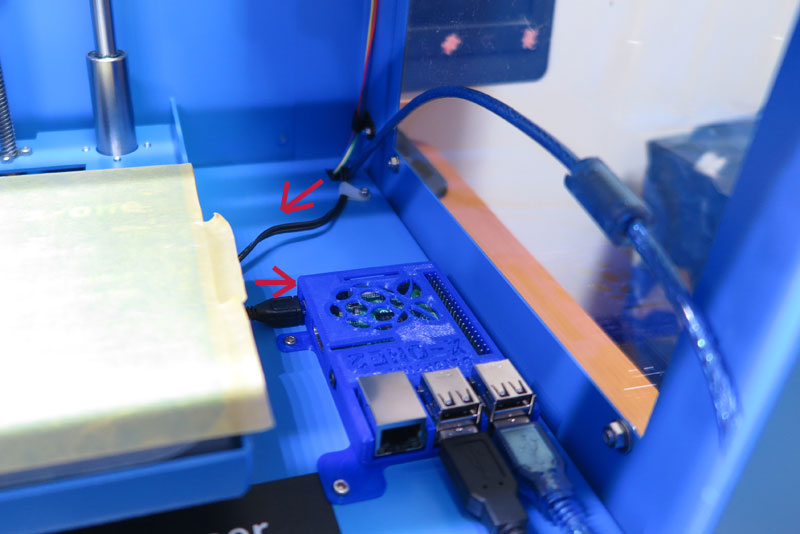

ラズパイ用のUSB電源ケーブルは、X-ONE2後ろ側のエクストルーダに繋がるケーブル口より内部に進入。 おなじ隅の穴を通ってX-ONE2内部にケーブルを通す。

USB同様内部に入ってきたケーブルをラズパイに接続すれば完了。電源ケーブルについてはベッドに絡まったりしないように、 近くのネジにケーブルホルダ(もとはLED押さえだった)を差し込んで留めておく。ねじは長さが足りなくなるので、 もとより少し長いものに差し替え。この電源用MicroUSBもL字型があるといいけど、このケーブルはラズパイ3向けで、 ACアダプタ直結型なので、これは仕方なし。

これで、ラズパイの内蔵化が完了。可能なら裏面の電源とかマザーボードなどがある箇所に配置すると良さそうだったが、 あまり隙間なく、置けそうになかったので、こちらで十分。プリンタヘッドは下に降りてくることはないので、 ベッドとの干渉に気をつければよく、この位置に配置すれば干渉はなく問題なし。引っ掛けそうなケーブルもきちんと留めておいたので、 問題となることはないだろう。