壁フック

会社の仕事でラズパイを使った作業があった。しかし自分の受け持ちではなく隣でやっている作業。 見てみると、ラズパイをたくさん並べて何かの試験をしている様子(負荷試験らしい)。仕事の内容には興味はないが、 ラズパイが並んでいるのはなんだか面白い。現在はアクリル板と寸切りボルトで作った棚に並べて置かれているが、 勝手にラズパイ用ケースを作って、並べられるようにしてみよう。

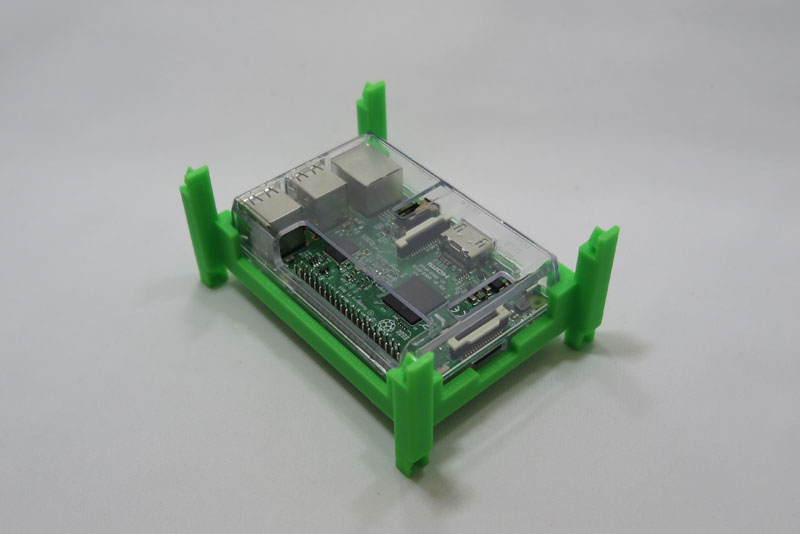

使われているラズパイは、透明ケースに入っている。 ラズパイ向けのケースデータはそこらじゅうに存在するが、さすがに仕事でケースごと購入されているものに対して、 ケースを勝手に外すわけにはいかないので、ケースに入ったラズパイを格納できるケース!を作成しようと思う。

Thingvirseでケースに入ったラズベリーパイを収めるケースを探してみるが、当然そんなものは見つからない。 ラズパイをそのままケースに入れればいいものを、わざわざケースに入れて、さらに格納するケースなんて、無駄の極致なのだ。 参考にするものがないので、いちから自分で作ってみる。幸いケースに入っているラズパイは、直方体となっているので、 それを収めるケースは簡単にできそう。

ケースonケース

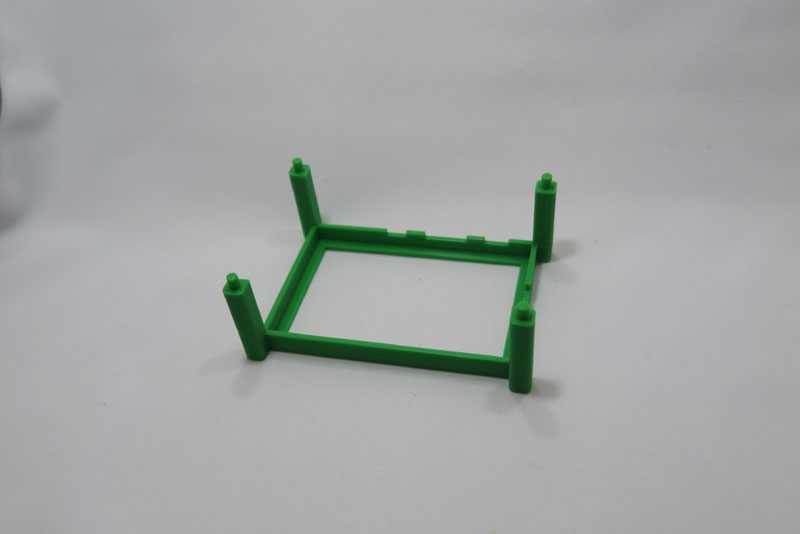

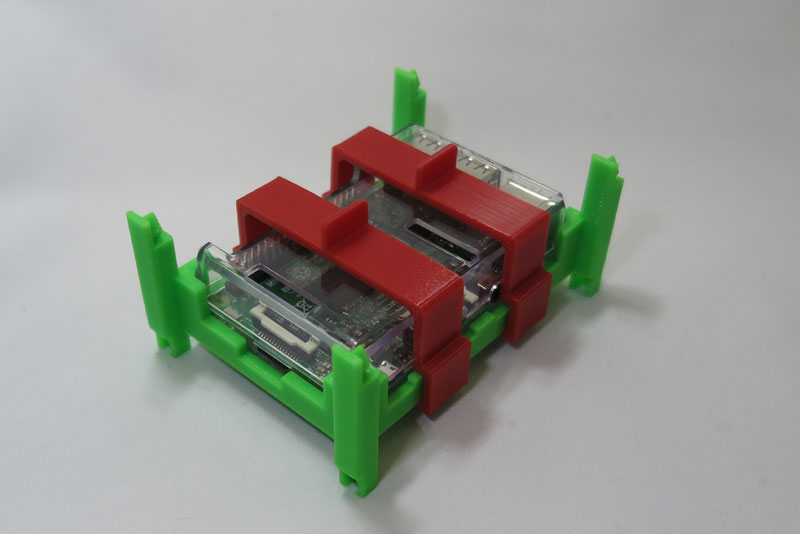

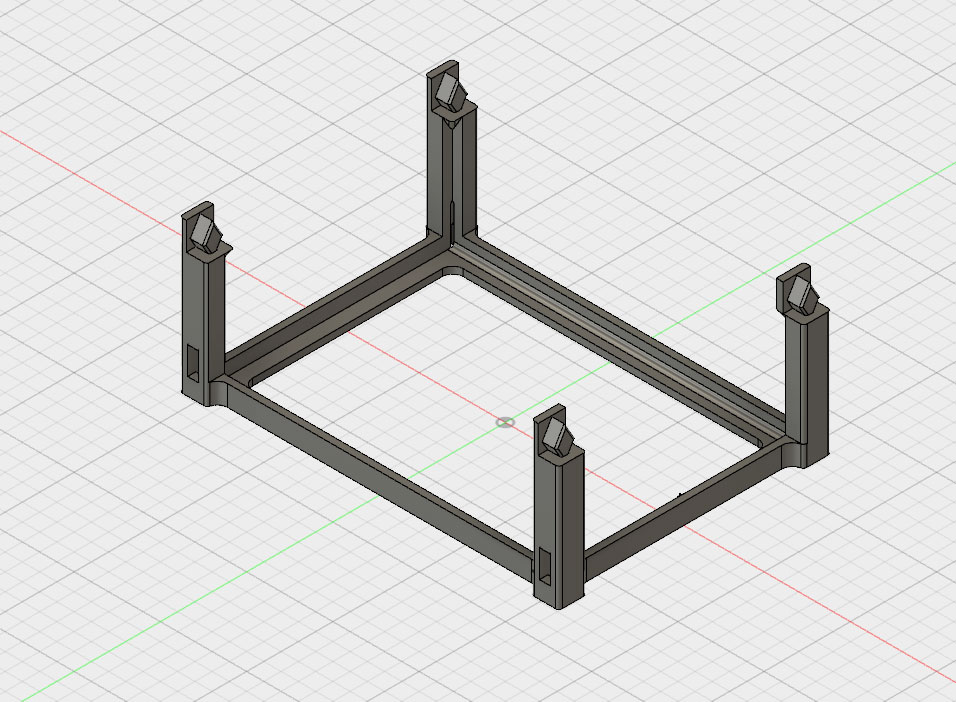

会社のラズパイではなく、まずは家にあるケース入りのラズパイでケース入りラズパイ用ケースを作成する。 積み重ね用の柱を四隅につくり、外枠を作成したのみ。柱の上には突起を作成して、柱の底には穴を開けたので、 縦に積むことが可能。これで複数のケース入りラズパイを立てに積むことが出来るはずだ。

しかし、これは色々と失敗があった。初版で失敗があるのは当然なのだが、やはり実際に使ってみないと問題はわからないものだ。

まずはラズパイケースが自前のものと会社のものでは違っており、やはりケースの大きさが少し違う。 といっても1.6mmほどの差があった程度。でも、ケースを載せてみると1.6mmは結構スカスカ感がある。 しっかりフィットするサイズが必要。

次にケースを支える四方の枠がこれでは足りず、中でラズパイが自由に暴れる。とはいえ、横のケーブルが刺さる部分は塞げないので、 それ以外の箇所の側面の壁を高くしてすっぽり嵌まるくらいにてあげないといけない。

また、スタックするための棒と穴に関しても、クリアランスのとり方が難しく、0.2mmか0.3mmで難しいところ。 ぴったりすぎると差し込んだ後抜くときに折れてしまう。しかしスカスカだと簡単に外れてしまい、積んだときにはタワー崩壊が発生する。

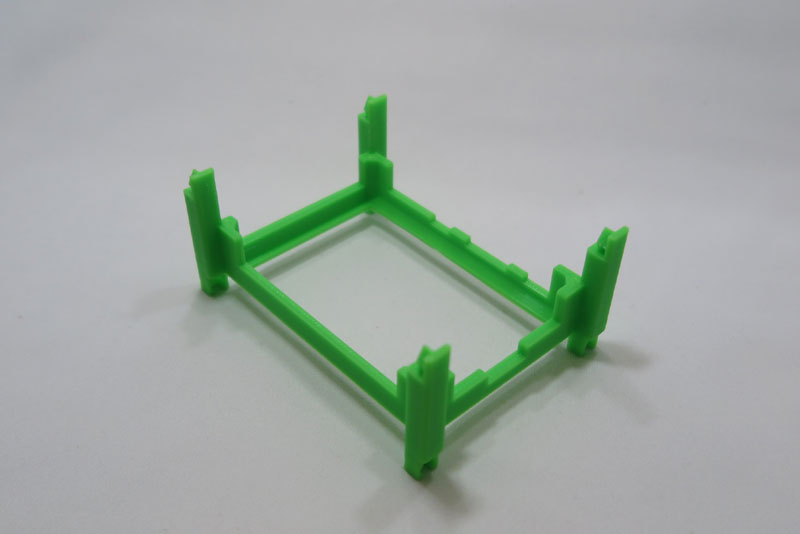

各種問題が発覚し、かなりの試作を経てとりあえず完成版としたラズパイスタッカー。

工夫した点としては、ケースが中にしっかりハマり暴れないように、四隅の壁を高くしてホールド感アップ。壁も大きめが良いが、LANやUSB側は 結構コネクタが側面いっぱい使用しているので、そこを邪魔しない程度に小さめとした。いろいろと制約は多い。

また、スタック用の接続部分については、穴に棒を刺す方式から、横向きにコネクタを挿し込む方式に変更してみた。 コネクタ部分はひし形で作成。60度のオーバーハングはサポート無しで造形可能なので、この形としてみた。 しかし横向きの接続となるために、底面側にも受けが必要となり、ケースのワクを嵩上げすることになった。 結果的にはワクの部分にはサポートを付けて印刷しないとちゃんと作成されない物になってしまった。

ちなみに、こいつの印刷データとしては、

印刷時間は03:19:47

使用フィラメントは11.25m

重さを図ってみると33g(サポート付き)

かかった材料費としては\2,000×0.033=\66

安いフィラメントを使用しているので、これなら電気代のほうが高いのでは?

ということで、スタッカブルなラズパイケース付き向けケースの完成。

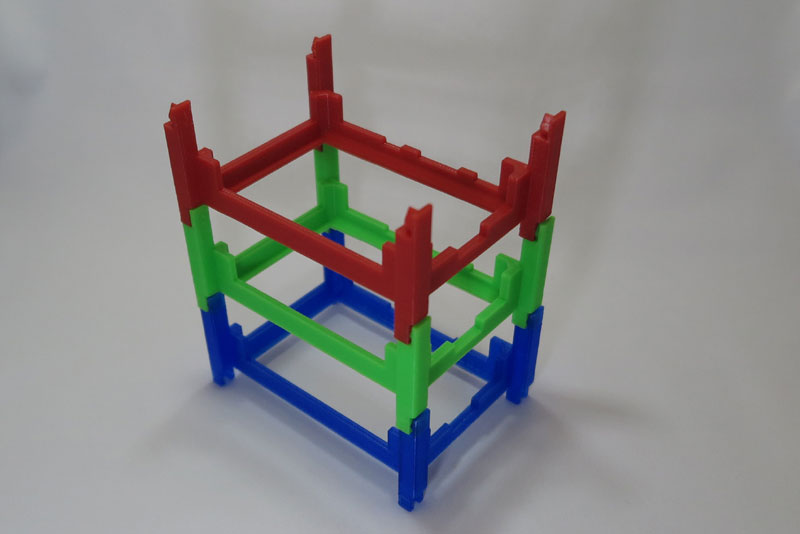

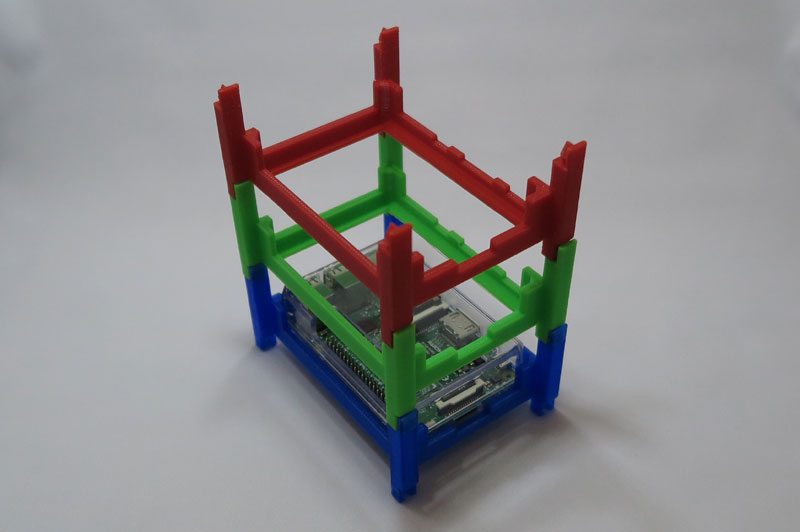

スタッキング

幾つか印刷してスタッキング(積み重ね)を行ってみよう。 印刷後は柱回りに若干の糸引きやゴミが付きがち。柱間でノズルが行き来するため、その途中での空中出力のゴミが着くので、 ある程度は仕方ない。ニッパで簡単に切り取れるのでバリ取りとして綺麗にしてやればOKだ。 コネクタ部分は予定通りサポートなしで綺麗に出力されており、接続も問題ない。 せっかくなのでいろんな色のものを繋いでみる。

接続部分は横から嵌めなければいけないのと、4つ同時にはめ込む必要があるので、若干のコツが必要だが、 慣れれば簡単。そこそこの強度と弾力があるので、何度か嵌めたり外したりしていると、力加減がわかってくる。 しっかりはめ込むと結構ガッチリと組まれるので、一つのスタックタワーとしてしっかりしたものとなる。 当然ラズパイはしっかりとはめ込まれる。

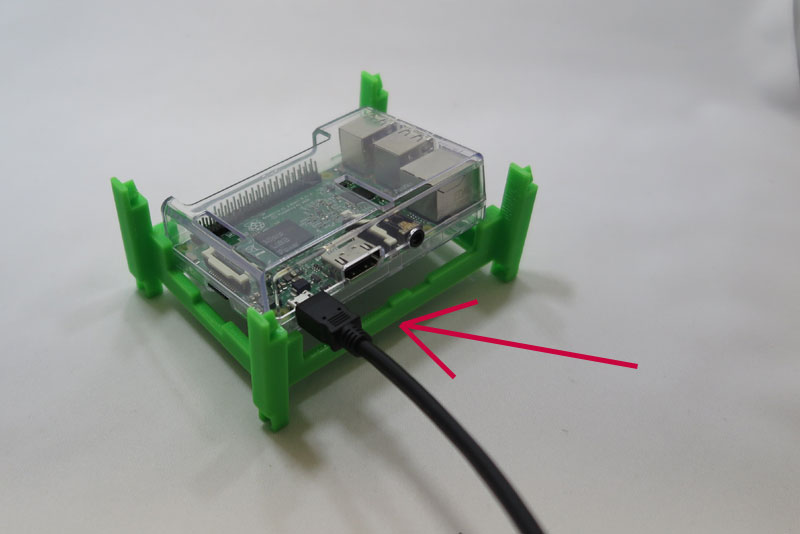

ケーブル

なんとなく出来上がっていたのだが、実運用で少し課題が浮き彫りに。 ラズパイ3ということもあり、電源となるUSBケーブルはしっかりしたものを使用している。 そのため取り回しは少し難しく、ケーブルに振り回されがち。 スタックケースにはめ込んだラズパイはそれなりにしっかりハマっているが、USB電源ケーブルはかなり強くて、 ケーブルに負けてラズパイが暴れがちとなった。困った。

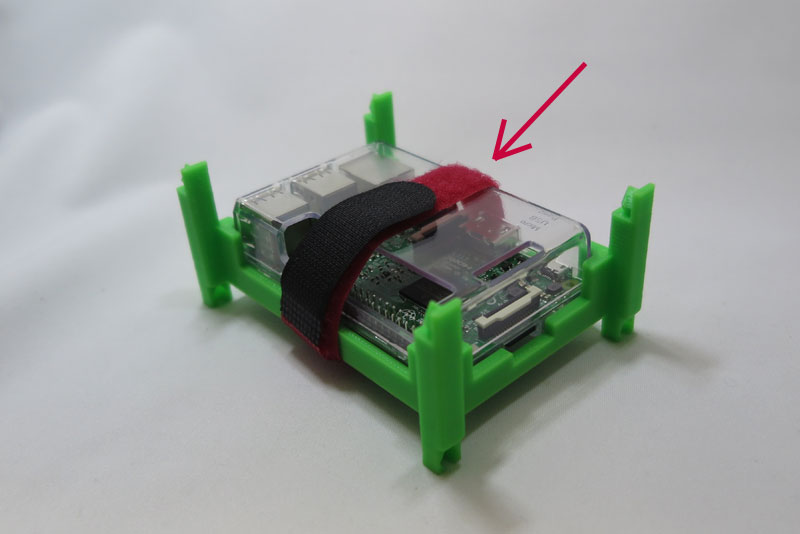

自分は運用していなかったので、よく知らなかったのだが、実際に使っている人には若干困った事態だった様子。 その後見てみると、ベルクロにてスタックケースにラズパイケースを固定して運用していた。 なるほど、これは申し訳ない。ケースの固定が不十分だったようだ。

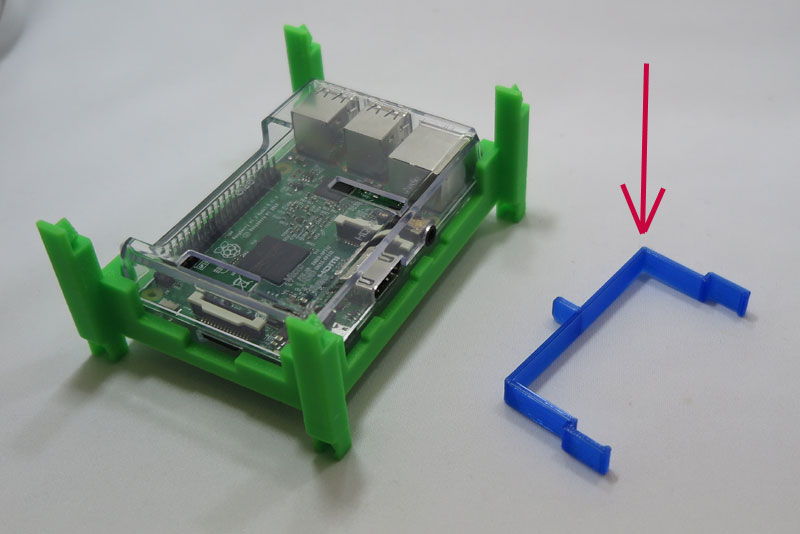

せっかくスタッカブルなケースを作ったのに、ベルクロ留めしなきゃ使えないのでは残念なので、 もう少しケース側で対処できないか考えてみる。とはいえ、スタックケースは若干量産済みな部分もあり、 これを設計変更するとまた大量に作り直す必要がある。 ひとつ3時間半も時間がかかり、けっこう大変なので、スタックケースはこのままで、外部要素で何かやっつける案を検討。 そこで上から抑えるクリップを作成してみた。ケースの縁が浮いているのを利用して、下側を引っ掛けて留めるようにしてみる。

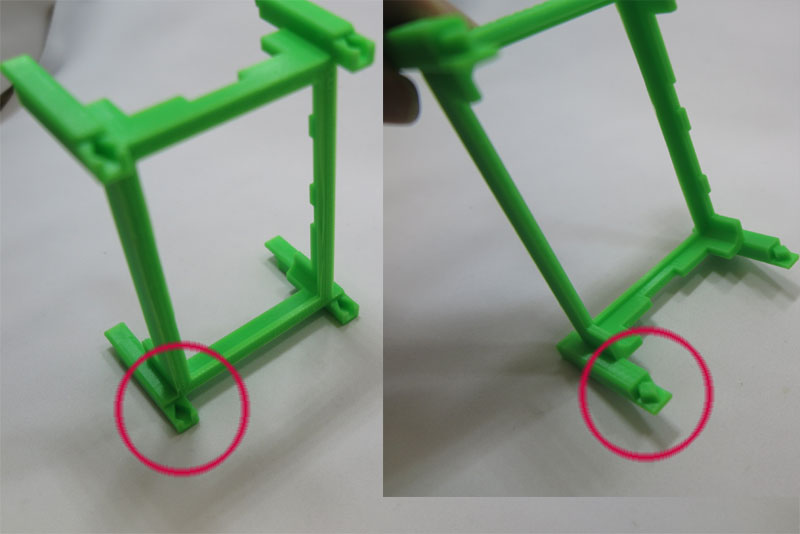

これまた、試作品を家で作って現場合わせしてみたのだが、ケースとのクリアランスがまだまだ開いており、上から抑えられていない。 また、下側の引掛け部分がビビりすぎて1mmしか出していなかったのだが、全然引っかかり不足ですぐに外れる。 もっと爪を出してしっかり引っ掛けてやらなければダメだった。あと、2mm厚で作ってみたけどまだまだ弱いので、もう少し厚みを付けてもいいかな。

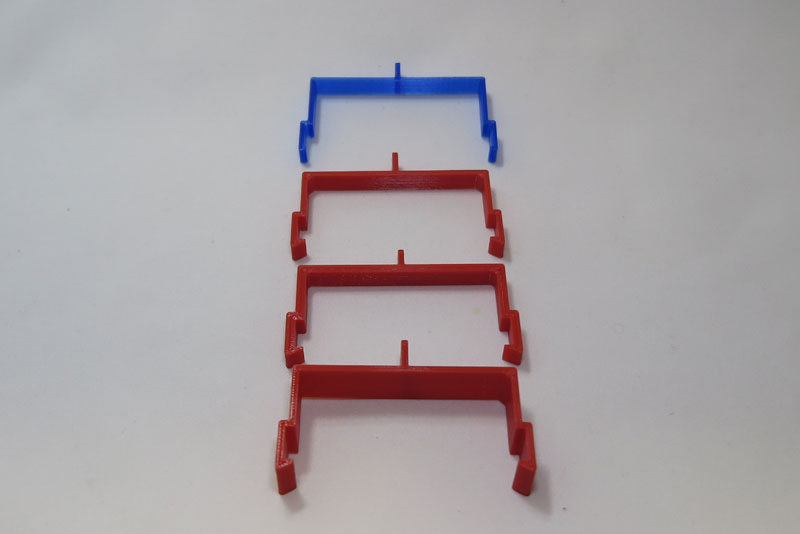

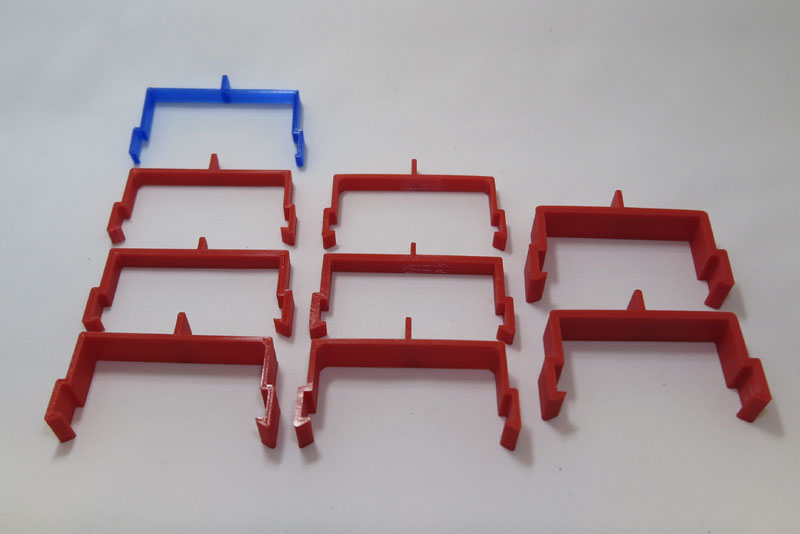

ということで、爪をおおきく、厚みも増やし、幅も増やしてみるなど、色んなバージョンを作成してみて試してみる。 試作品がたくさん出来ていく。

左上の初回作から、いろんな試行錯誤を経て幅、厚み、高さ、爪の引っ掛かり、本体の曲がり具合などを調整し、 なんとか納得がいくものが完成した。下は左上の初版からどんどん右の更新版へ。

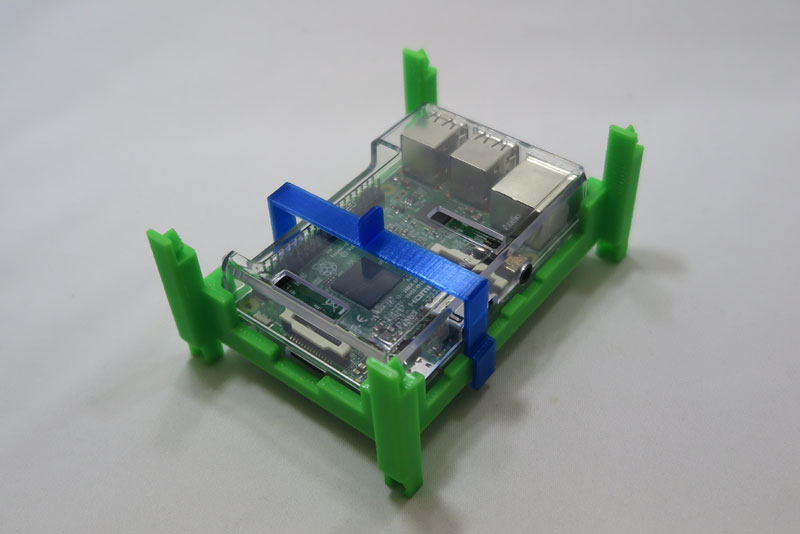

これが完成した上から抑える器具。左右の爪でしっかりとワクの底に引っかかるので、カチンとはめ込んでおけば、 内部のラズベリーパイはしっかりと固定されている。2つ使ってみたが、一つでも十分固定される。 厚みは3mmとして、わりと頑丈な作り。幅も16mmとなかなかワイド。取っ手は上のスタックとぶつからないように計算済み。

電源

このラズベリーパイの電源だが、6ポートUSB電源を使用している。だいたい以下のようなやつを使用。

こいつもスタックメンバーに入れてやると、電源含めてセットに出来るので、電源部分もスタックに組み込んでみる。 柱位置は同じにして、中にUSB電源が入るようにワクを作成。 電源は重たいので一番下に来る想定で、下段向けとしてスタックコネクタは無しとする。

電源はそこそこ大きくラズパイの底面より大きい。サイズを図ると4本の柱の中には収まらず、柱を少し削ることに。 しかし上部との接続は同じものを用意するので、てっぺんでは既存の四角形の面に戻すなど、簡単に作れると思いきや、 案外苦労することとなった。USB電源自体は重たく中で暴れることもないので、ワクは最低限のもののみとしてみた。

自重でしっかりとはまってくれるので、これで問題なさそうだ。

スタックして上に積み上げる想定で作っていたが、現場では横倒しで使用していた。USB電源も横向きの状態でしっかりハマっていたので、運用に問題なかった様子。想定外の使用方法であったが、うまく活用してくれている様子でよかった。