ペンホルダー

ふと会社で壁のほうを見ると、ホワイトボードのペンと消すやつ(イレーザー)が、壁の扉に磁石でくっつくケースに入れてあるのが目についた。 しかし、ビニールの破けそうなケースだったので、せっかくだから3Dプリンタを活用して、ペンホルダーを作ってみようと思う。

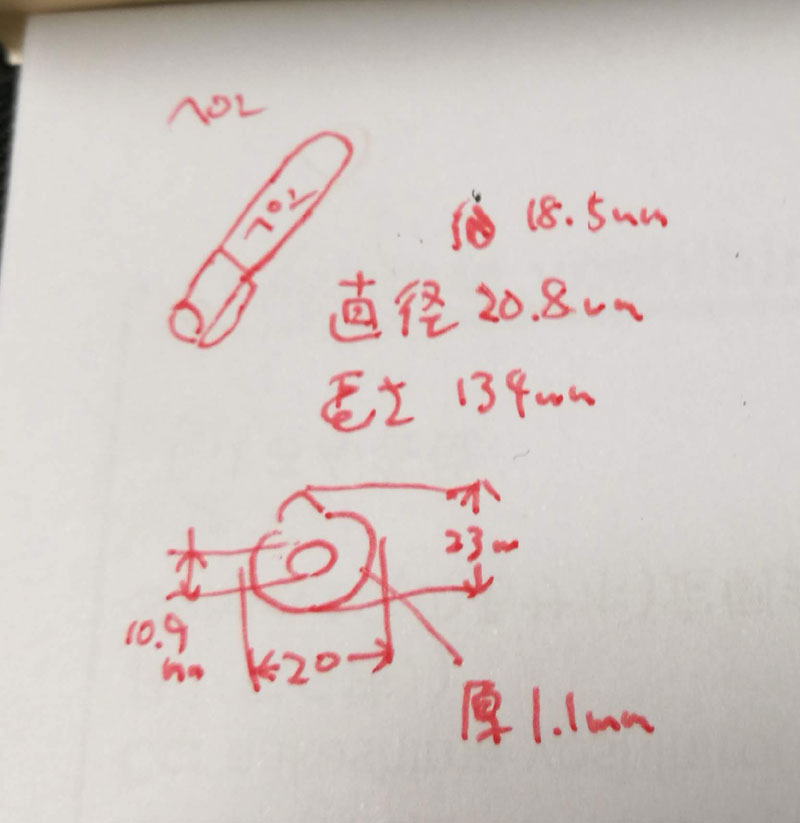

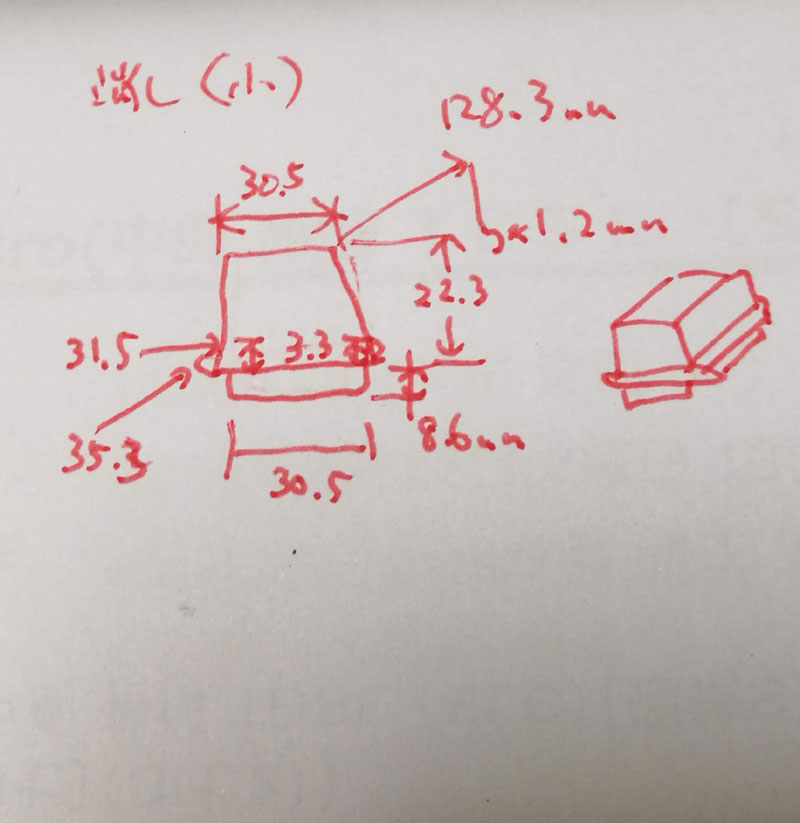

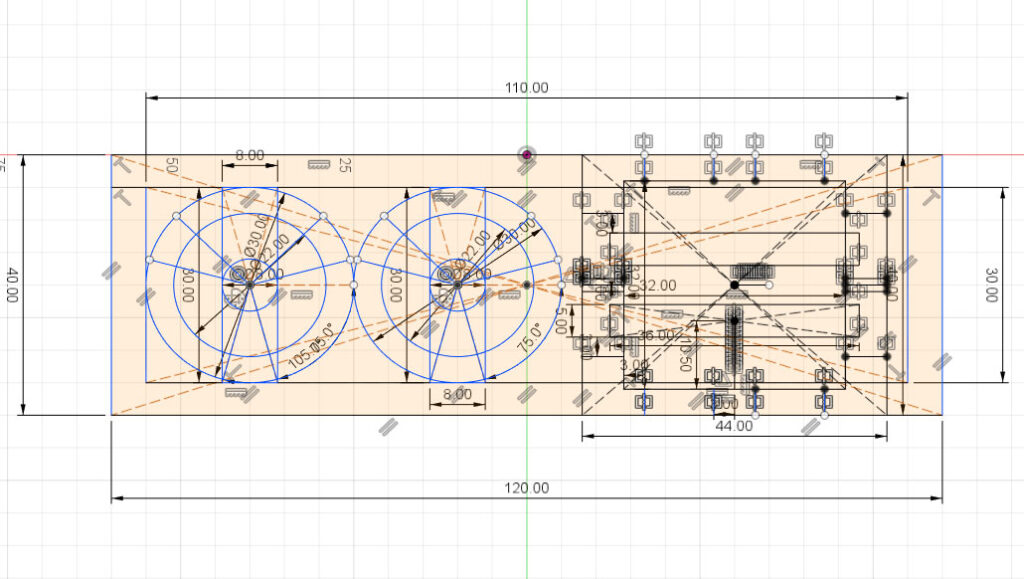

まずは、採寸。翌日会社にノギスを持参して、ペンと消すやつの寸法を測る。家でホルダーケースの設計ができるように、 いろいろな個所のサイズを取得しておく。割とこの手の作業は何度かチャレンジしてきて慣れてきたので、測定しておくべきところは把握できている。

でもこれ、自分以外が見ても理解できなさそう。

サイズチェッカー

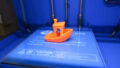

まずは、サイズチェックを実施する。寸法を測って作成しても、実際には問題が出ることが多い。 一度テスト版のプリントを行い、事前チェックしておくと安心して作成ができる。 特に今回はそれなりに大きなものとなりそうなので、出来上がった後に問題が見つかると、時間も材料もたくさん無駄となってしまう。

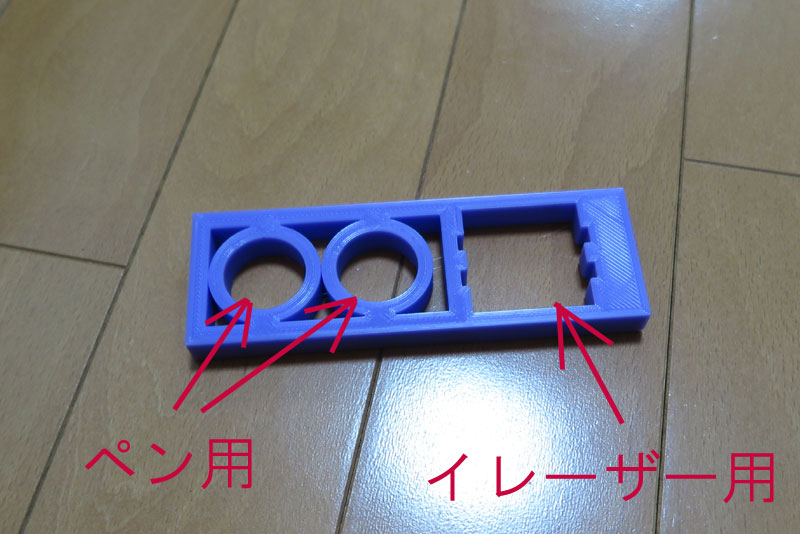

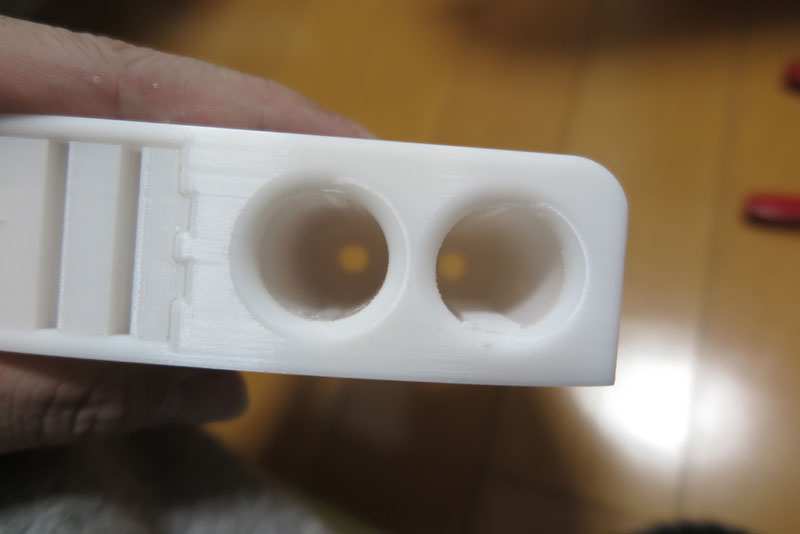

ペン2本と消すやつを1つ差し込む穴を用意して、穴の大きさチェック用としてのサイズチェッカーを作成。 まずはこれで印刷後のサイズが問題ないかをチェックする。プリンタはそれなりに精度よく動作するが、 フィラメントの収縮や膨張、プリンタの微妙な精度感およびスライサーでの端数処理などで、いろいろとずれは起きるため、 印刷結果でのチェックは重要。これも過去の経験から得たものだ。

サイズチェッカーを会社に持っていき、チェックを行う。ペン及びイレーザーのサイズ確認は問題なし。イレーザーの突起対応のへこみは、 表向きと裏向きと両対応にしたが、いい感じで両向きともハマった。このサイズで問題なさそうだ。

Fusion360設計

では、Fusion360を使って設計を行う。先ほどのサイズチェッカーのデータを使用して、これをペンホルダーに仕上げる。 ペンとイレーザーを保持する部分はできるが、壁にくっつける部分については、傾斜があったほうがペンが取り出しやすいと思い、 角度をつけようとしたが、なかなかこれが難しかった。傾斜のある平面を作成して、そこにスケッチを起こし、ボディ作成を実施。 いろいろ勉強することは多い。

ひとまず、ペンホルダーの3D-CADデータが完成。壁への取り付けは、背面板に磁石を埋め込む穴を用意したので、 ここに強力磁石を差し込んで、壁にくっつける想定。4か所磁石取付穴を用意した。

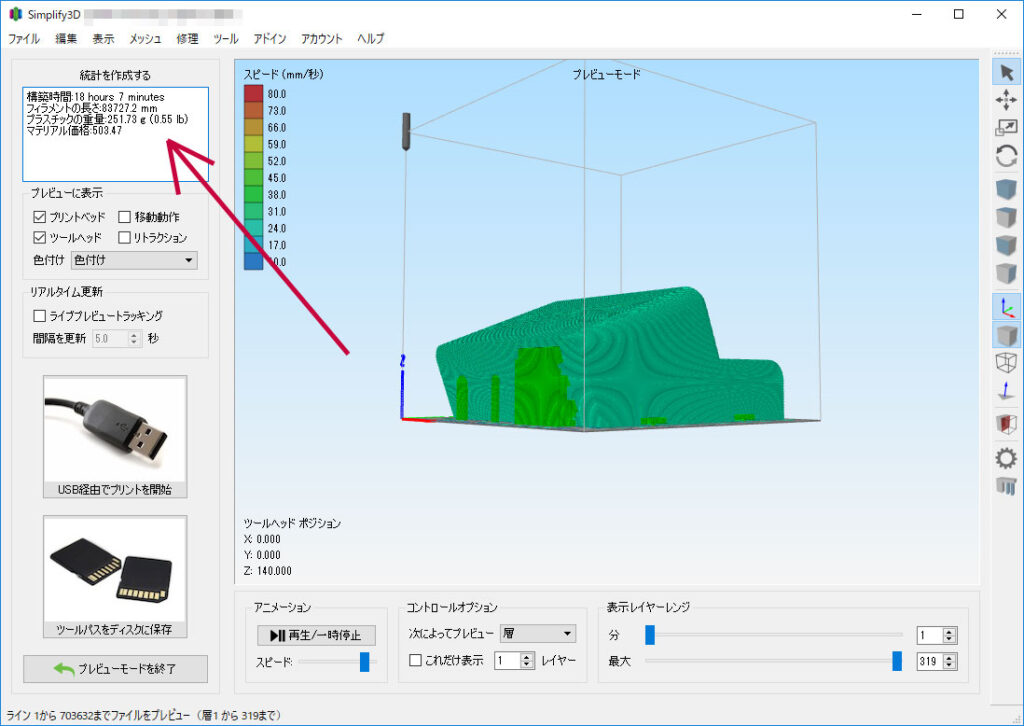

では、これでプリントをかけてみる。スライサーでgcodeデータ作成を行うと、なんと18時間。 実際の印刷はこれよりもう少しかかるため、19時間以上かかりそうだ。 3Dプリンタはそれなりに音がするため、寝静まった夜中はご近所迷惑になるので、あまり夜中は稼働させたくない。 とはいえ、サイズはこれで正しいので、小さくするのも難しい。困った。

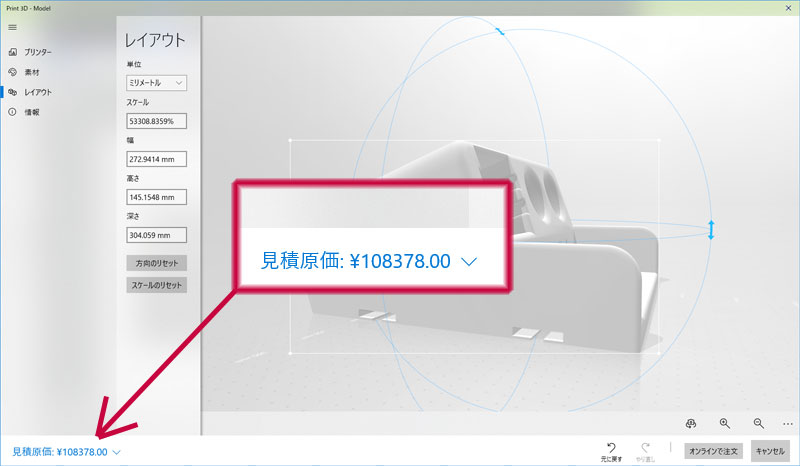

ちなみに、外部委託を考え、Paint3Dでどれくらいになるか、試してみる。 すると、見積金額は108,378円だそうだ。10万越えはかなりキツい。

分割

どうしようか悩んだ結果、分割作成を行うこととした。背中部分とホルダー部分の2分割を行い、別々に作成してくっつけることとする。 接続部分はボンドでくっつけてもよいのだが、閂(かんぬき)を差し込んで固定することとした。 たぶん問題が出るだろうから、作成後も分解可能としておいたほうがよいだろう。

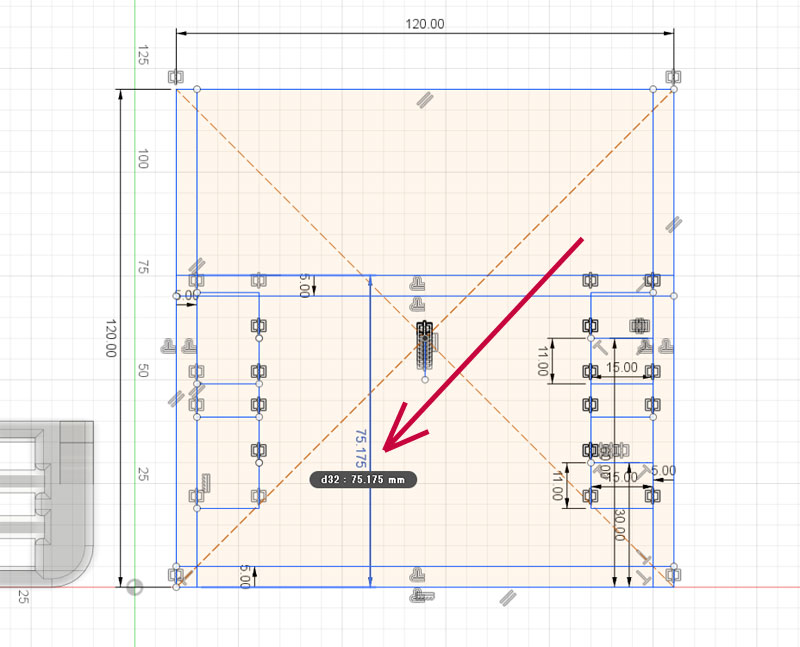

背中部分は、20°の勾配を持たせて、ホルダーと背面が合うようにしておく。 ホルダーが80x120mmなので、こちらの面も合わせておく必要があるが、壁に当たる面から作成すると、斜め勾配がある面の長さ指定が難しい。 斜めの面が80mmの場合の壁側の面の長さは、80xcos20°と、三角関数で算出。計算すると75.1754~となったので、 75.174を設定して20°の勾配をつくると、斜めの面の長さはちゃんと80mmとなった。三角関数すげ~。

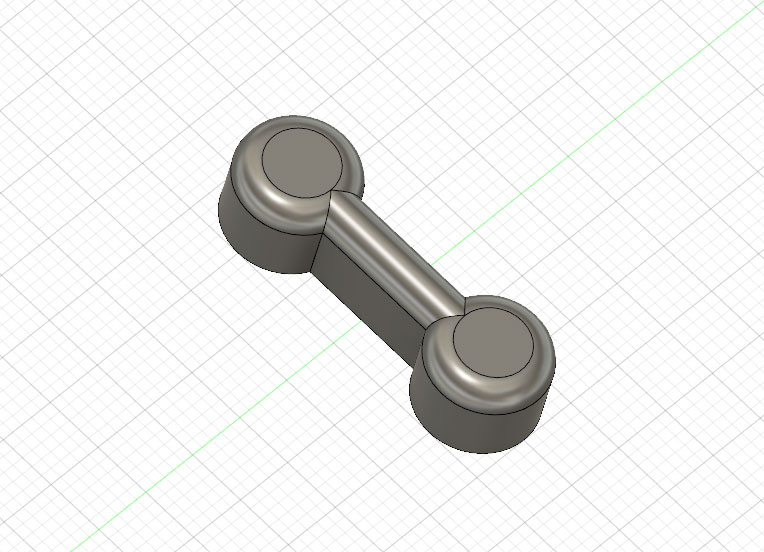

2つの部品をつなぐかんぬき部分は、丸い穴を2つつなぐ方式としてみた。調べてみるとかんぬきではなく「千切り(ちぎり)」というらしい。 たしかにかんぬきは、門が開かないようにする棒だ。これは2つのものを接合するものなので、用途が違っていた。 木工で見ると、ちょうちょのような形をしているのだが、CADだとマルが簡単に作れるので、ダンベルのような形としてみた。

差し込む側は、入りやすいようにアールを付けておく。

失敗

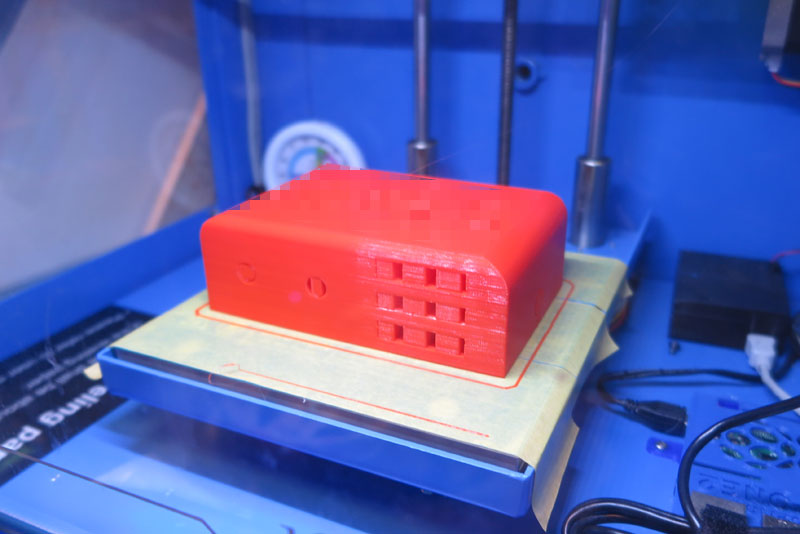

これらを印刷実施。背面の壁取り付け部分は7時間03分。そしてペンホルダー部分は13時間22分。最後の接合部品は15分。 トータル20時間半ほど印刷にかかった。なかなかの大作となった。

これに、壁取り付け用の100均磁石を用意して、会社に持参。早速組み立てを実施。接合部分は問題なく取り付けOK。 しっかりきつく留まり、接合としては申し分なし。磁石ホルダーに磁石を埋め込んで、壁に取り付けてみる。 すると、壁にくっついたが、そのままずるずると下がっていく。磁石を4つ取り付けたのだが、磁力で自重を支えることが出来ずに、 ずり下がってしまった。失敗だ。

ぎりぎりアウトな感じで、何か壁に引っ掛かりがあると、停止してくれて、とどまってくれる。 なので、うまく使えば使えないこともないのだが、やはり失敗だ。

原因と対策について考えてみる。

- 単純に重い。スリム化が必要。

- 磁石が壁から遠い。壁ぎりぎりまでの位置に埋め込む様にしよう

- 磁力が弱い。一応100均の超強力磁石を使用しているので、あとは個数を増やすぐらい

- ペンは2つではなく1つにすれば、またはイレーザーを無くす?

- 形状ももっと簡単にする。

磁石のセット位置は問題があったかもしれない。磁石は壁から1.9mm離してしまっていたので、これは0.8mmまで近づける。 印刷時の1層が0.2mmなので、10層から4層に落とす。これで壁にくっつく磁力は上がるはず。 ここは単純に計算ミスをしていたところなので、きちんと近くに配置しておく。 また、磁石の個数も4個から6個に装着数を増やしておく。

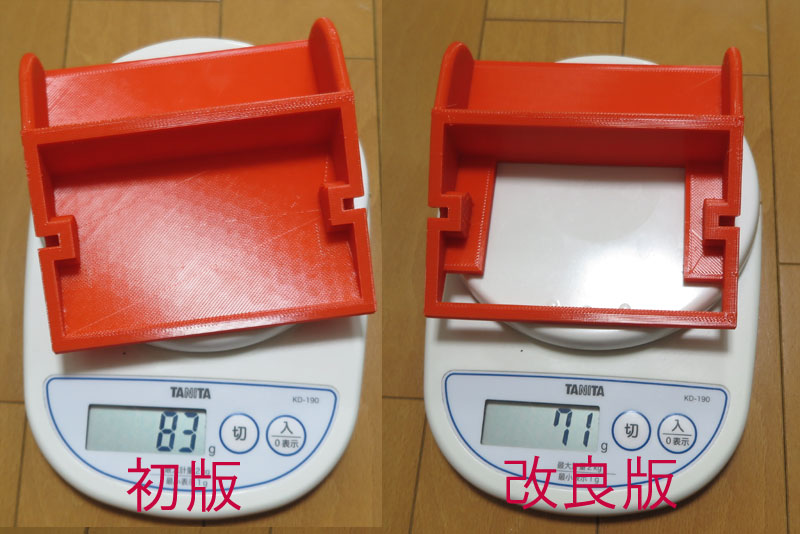

軽量化

軽量化については、形状の変更はアイデアがなかったので、2ペンと1イレーザーはそのままに、台座側で削げる箇所は削いでみる。 とはいえ、印刷時のサポートが多くなるのも嫌なので、印刷時のことも考慮しながら、肉抜き箇所を考える。

見えない個所となるいらない背面をバッサリ削除。でも外枠は残しておいたほうが、ゆがみが出にくい。 磁石埋め込みがあるので、その部分は残るように配慮。 上のほうの背面は必要かどうか不明だが、とりあえず残留。これで、12gほどの軽量化。15%程減らせた。

実はペンホルダー側もいくらか肉抜きをして、印刷をしてみたのだが、印刷結果は肉抜き前より重くなるといった状態になった。 肉抜きをして複雑な形状となると、壁側はフィラメントがしっかり使われてしまうのだが、 内部の広い空間があると20%と低い充填率で作成されるので、こっちのほうが軽くなるのだろう。 なので、ホルダー側は余計なことはせずに、箱型にしておいたほうがマシなようだ。

磁石強化

磁石は100均の超強力磁石を6つも使用しているのだが、同じく100均の磁石付きの小さなケースのほうが、なんだか磁力が強い気がする。 こちらは、大き目の磁石が1つついているだけなのだが、壁から引きはがすときの感じが、こちらのほうが強く感じる。 超強力磁石なんかよりも、こっちから磁石を拝借したほうがよいのでは?

どうやら、体積換算では超強力なのだが、磁石自体が大きければ、それだけ磁力は大きいのかも。そしてこの磁石は鉄板がついている。 こいつが、裏面の磁力までも表にもってきているので、より強力なんだと思う。

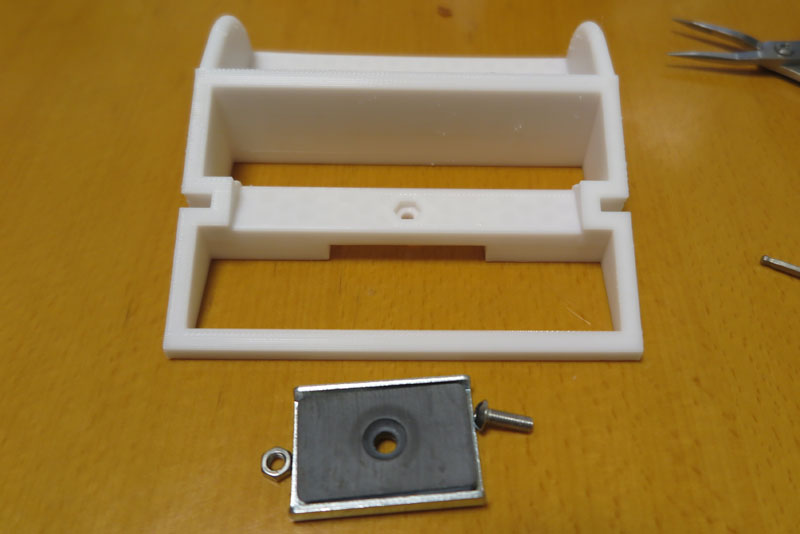

ということで、そこそこ大き目な鉄板付きの磁石を探してみると、ホームセンターで鉄板付きのフェアライト磁石を発見。税込みで304円。 100均の超強力ネオジム磁石ではなく、磁力も「中」となっているのだが、それなりに大きいので、どれくらいのものか試してみようと思う。 表示が「強」のものもあったが、1500円と高かったので諦めた。

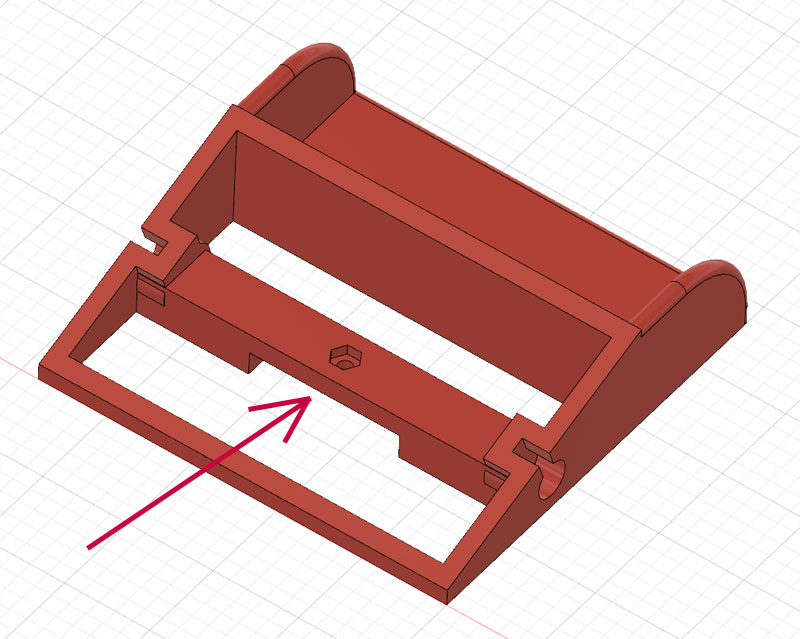

磁石には真ん中に穴が開いているので、ねじ止めして固定できるようにする。そのため、ペンホルダーを設計変更する。 ちょうど、台座とホルダーを分離していたので、今回は台座のみ設計変更して、印刷すればよい。 一体型だと大変だったが、分割していてよかった。

ということで、台座の設計を修正する。横から差し込む磁石穴は廃止。真ん中に大型磁石を取り付けるために、 横の梁を設け、磁石を固定するためのねじ穴とナット穴を用意した。

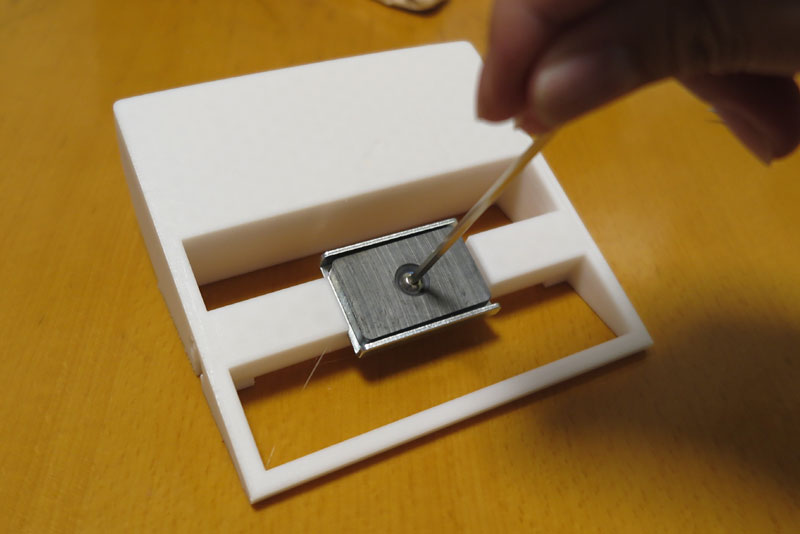

では印刷を実行。出来上がったら、磁石とM4ねじとナットを用意。組立開始。

といっても、磁石を挟んで、ナット穴にナットを入れたらねじで留めるだけ。やはり鉄板付き。 この鉄板なのだが、調べてみると、ヨークというものらしい。 こちらに詳しく書いてあった。

ペンホルダー

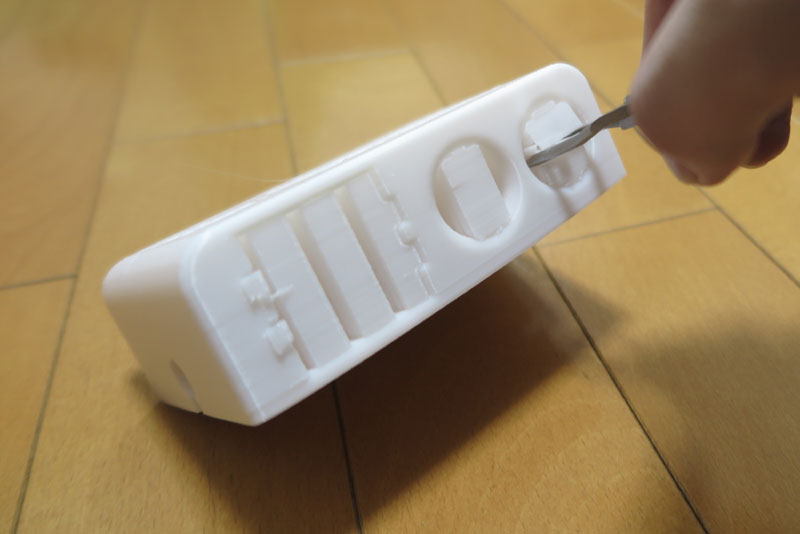

ペンホルダーのほうは、印刷直後は実はこんな感じ。(白フィラメントで作成したので、見にくかったな) 横置きで印刷するため、ペンやイレーザーを入れる穴の部分には、サポート材が詰まっており、空間の天井部分の印刷が正しくできるようになっている。

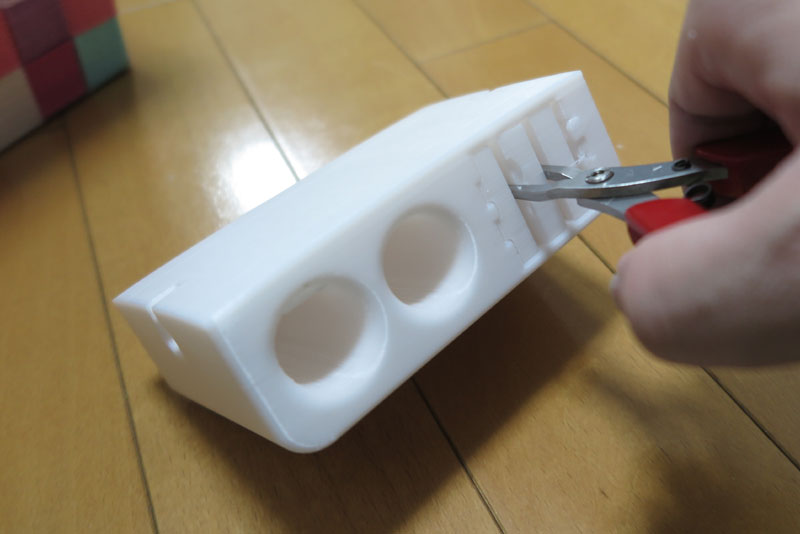

しかし実際に使うときには不要なので、これを取り除く必要があるがこれが結構面倒。 サポート材が取りやすいと評判のSimplify3Dをスライサーとして使っているので、たぶん取りやすいのだろうが、実際にはなかなか大変。 自分のやり方は、ラジオペンチを使って、とにかくサポート材を壊しながら引っ張り出す。

しかし、これにも限界はあり、奥まっている場合にはしっかり取り切れない。ペンチの先が届かないのだ。こればっかりはどうしようもない。

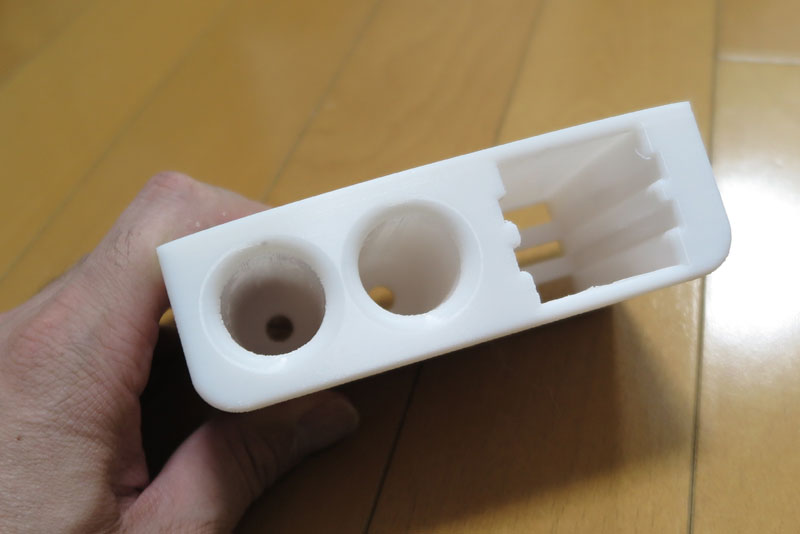

しかし、今回は運よく穴の終端側をふさいでいないために、反対側からの作業も可能。穴の大きさが違っており、 ラジオペンチは先っぽしか入らないが、押し込んでやることで、サポート材を取り除くことが出来た。本当はほこりやごみが溜まらず、 下に落ちることを想定して作った貫通穴だったのだが、思わぬところで役立った。

そんなやり方で、2つのペン穴はサポート除去が完了。実際にはサポート材が少し内部にバリとして残っているので、あとは細いやすりで仕上げる。 おかしなくっつき方をしていると、厄介なことになるのだが、今回はこのあと問題なく、きれいにバリ取りも出来た。

イレーザー側の穴も作業は同様。穴が四角で溝があるので、こちらのサポート材は、結構しっかりある感じ。なので、取り除くのはかなり苦労する。 本体は壊さないように、サポート材のみをラジオペンチで破壊しながら取り除く。そこら中にはサポート材の破片が飛び散るので、 あとで掃除も必要。なかなかポロリと簡単に取れるようにはならない。

全てのサポートを取り除き、バリをきれいにすれば完成。あとは小さなゆがみなどをやすりで調整してやればOKだ。

ということで、土台部分とホルダー部分と連結器で、完成となる。300円磁石はかなり強力なので、十分な働きをしてくれそうだ。

会社の壁面に取り付けてみると、問題なくくっついて保持してくれている。ペンやイレーザーを入れても問題ない。時々衝撃で下にずれることは起きているようだが、外れてしまうとかまではいかないので、取付位置を戻せばよいだけなので大きな問題ではない。

こうやって簡単そうなものでも、いざ作ってみるといろんな箇所にいろんなノウハウがある。身近なものも良く見てみると工夫が見えてくるようになるので、世の中工夫にあふれていることが良くわかる。感謝。