木工継手

木材同士を接続する方式として、木工継手というのが有り、いろんな方式での接続方法がある。 これは3Dプリンタでの出力物の接続にも使えそうなので、少し試してみよう。

木材の継ぎ手@サワダ建築事務所

いろんなものが存在しているが、気になった継手としては「河合継手」。 これを試してみたい。しかし調べてみると気になる人は多いようで、Thingiverseにもデータはあった。

河合継手を試作@椅子の誕生日(趣味の木工)

Kawai Tsugite Joint-System@Thingiverse

ちなみに木工継手をいろいろ調べようとgoogleで検索してみたが、紹介する記事しか見当たらず、 ちゃんと作ってみたり、作り方を紹介しているものが殆ど見つからなかった。 人が作ったものに乗っかって、すばらしいと褒めてるだけのクズ記事が多い。

印刷

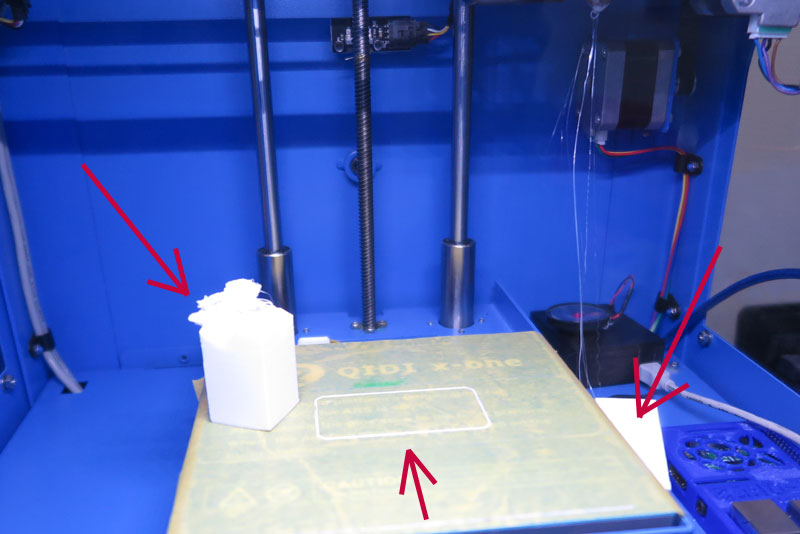

とりあえずは、Thingiverseからデータを貰って印刷実施。一発目はなんと最後にトラブルが起きてしまい、印刷失敗。 寒い日はベッドへの接着が悪く、印刷物が暴れがち。

本来なら真ん中に2本の河合継手の柱が出来ているはずだったのに、一つは盤上から転げ落ちて(右側)おり、 もう一つは本来の位置以外に移動している(左側)

気を取り直して再度印刷。今度はベッドにたっぷりの中華スティックのりを塗っておいたので、 がっちりひっついて出来上がるはず。剥がすときにはマステも剥がれるだろうけど。

この継手が気に入ったのは、オスメス無く一つの形で接続可能なこと。これなら一つ作れるようになれば色々使えそうといった狙い。 また、一つの継ぎ手だけど向きを変えて3方向の接続が可能。すばらしい。

では、実際のものを見ながら、自分でもfusion360を使って作ってみようと思う。

3D設計

では、設計の勉強と、今後の何かに使えるように、fusion360で同じものを作ってみたい。 今後活用できるように、なるべく汎用的な手順を構築しておきたいと思う。

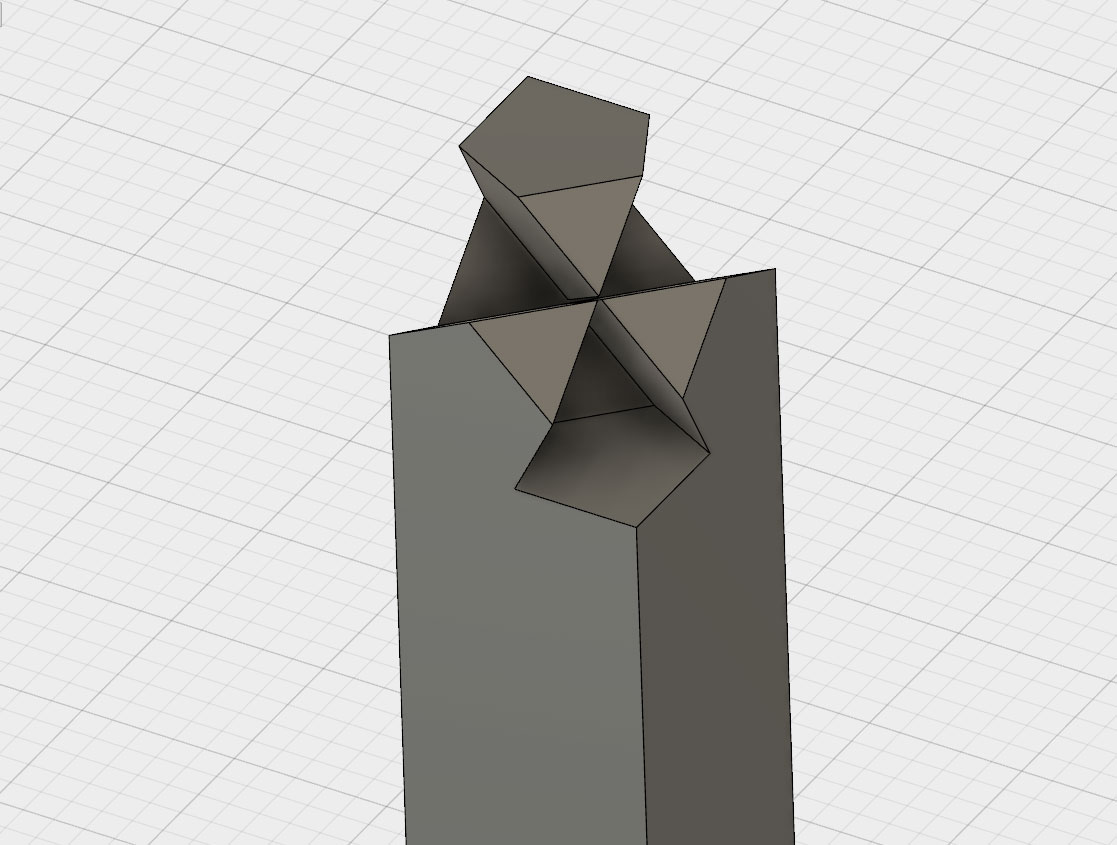

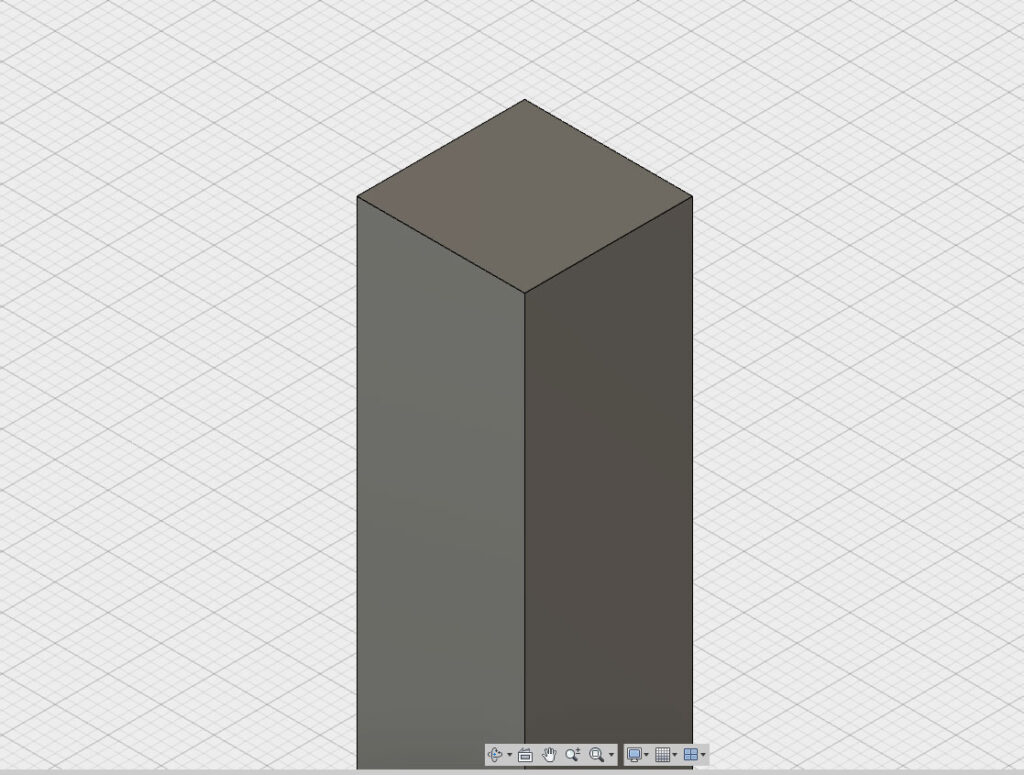

まずは、ベースとなる柱を準備。今回は8mm角の円柱としてみた。高さはひとまず20mmくらいで。

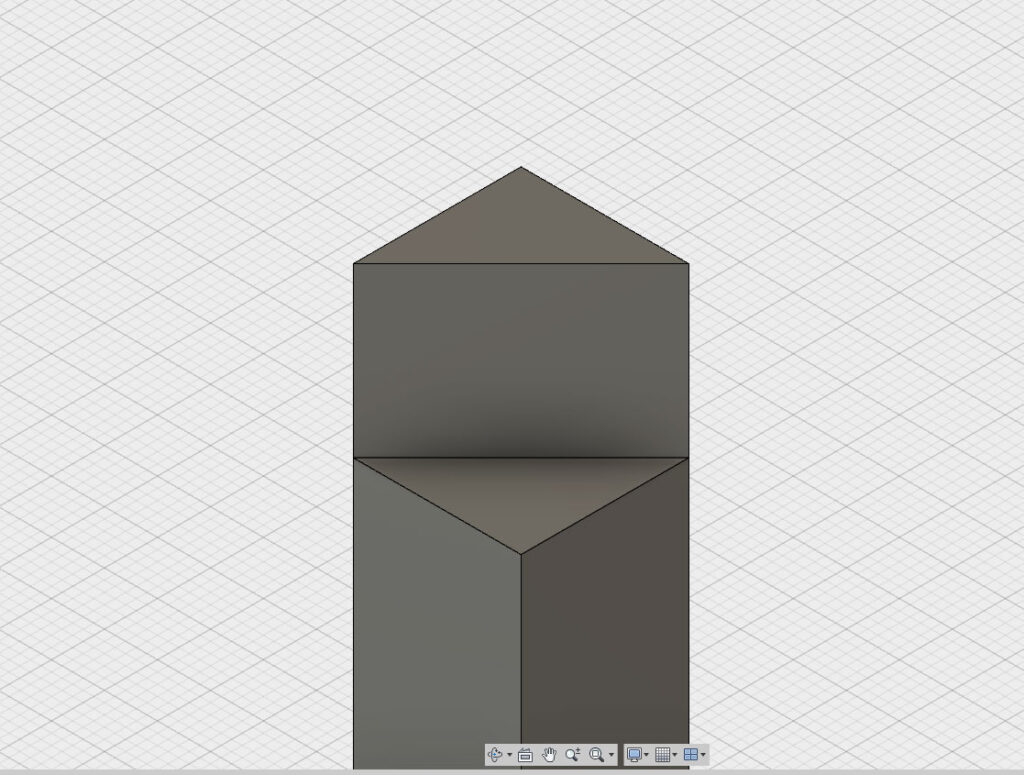

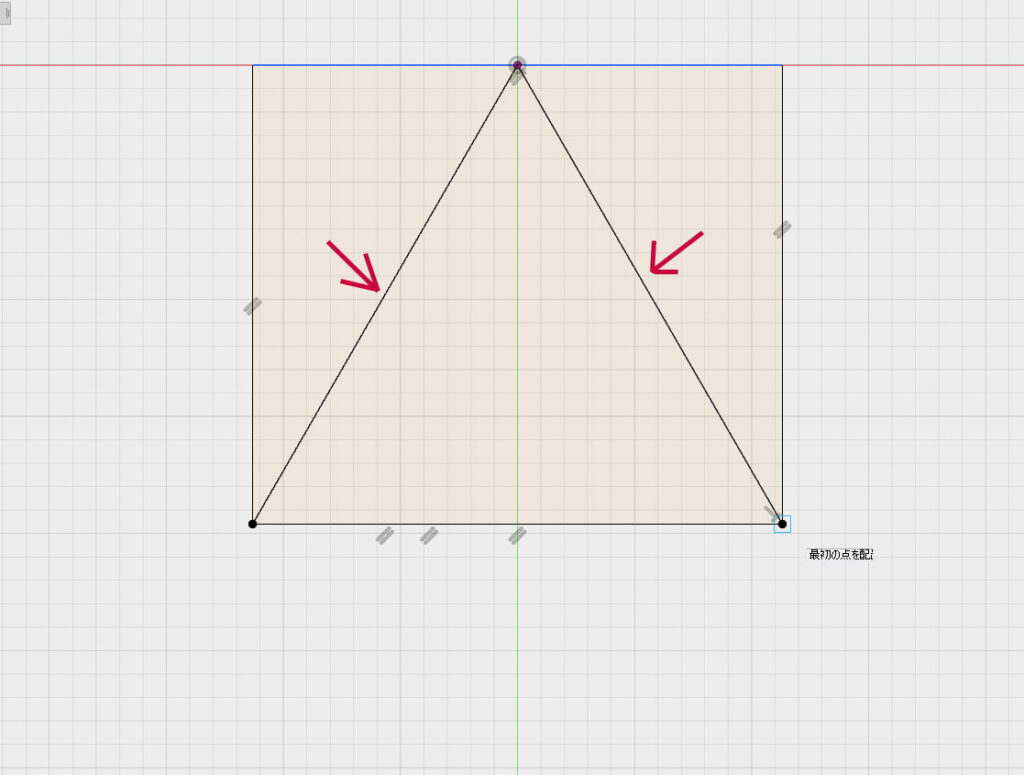

次に上面正方形の半分の三角を持ち上げるか削るかして、三角柱を作る。高さは正方形の一辺と同じとする(8mm)

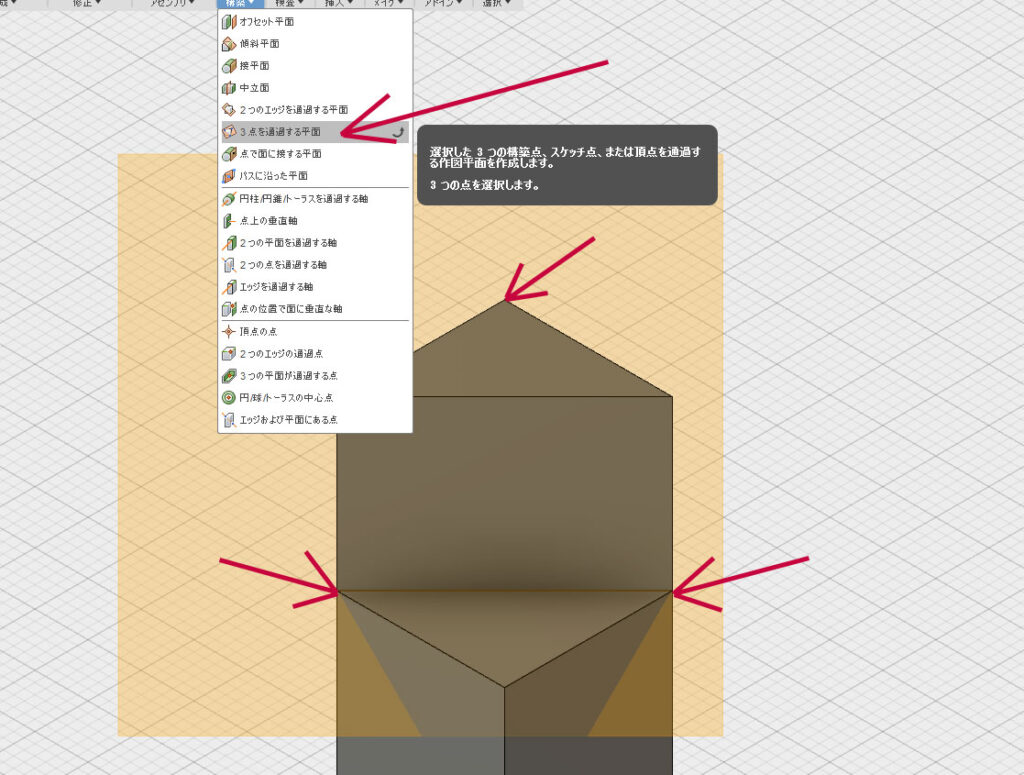

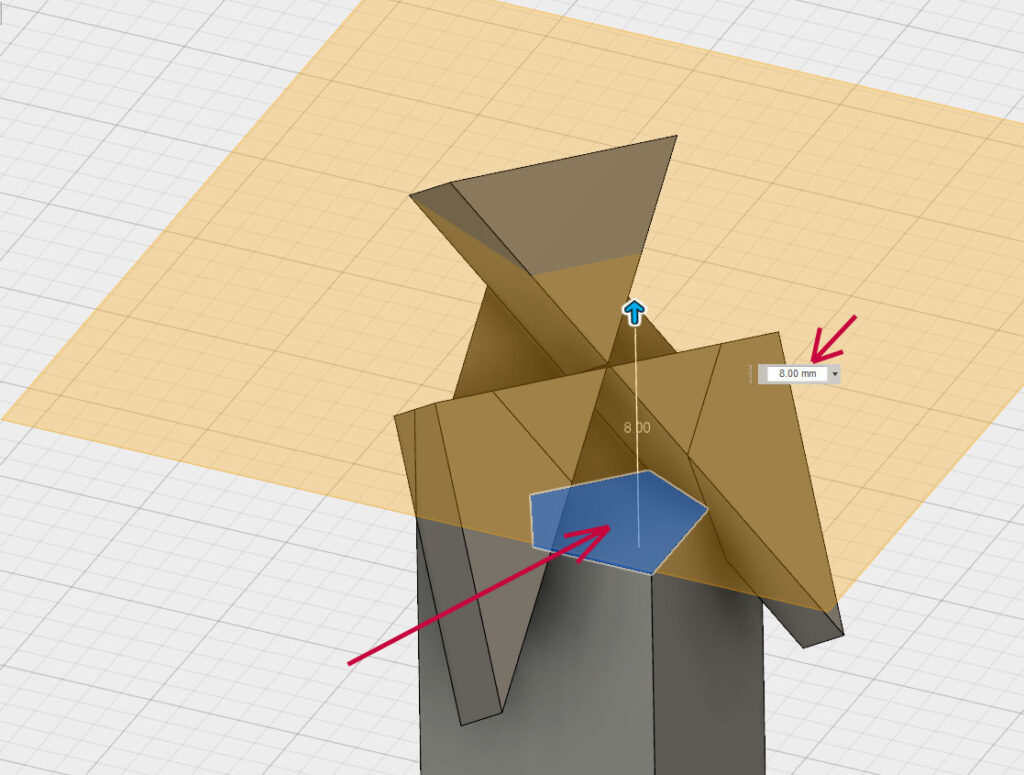

次に、構築メニューから「3点を通過する平面」を選択し、三角柱の直角部分の頂点と、三角柱の根本の鋭角の頂点の3点を選択して、 三角柱を斜めに通過するような平面を構築する。

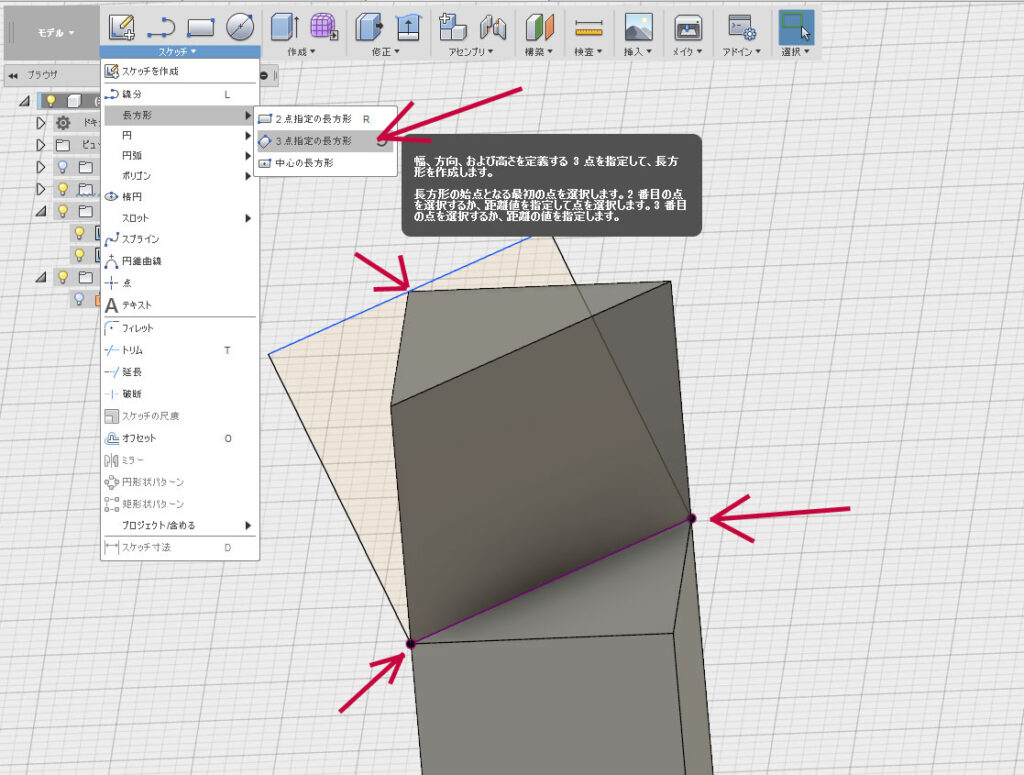

そして、その平面でスケッチを作成。四角形の3点指定を選んだら、先程と同様に三角柱の直角部分の頂点と、 三角柱の根本の鋭角の頂点の3点を選択して、四角形のスケッチを作成する。

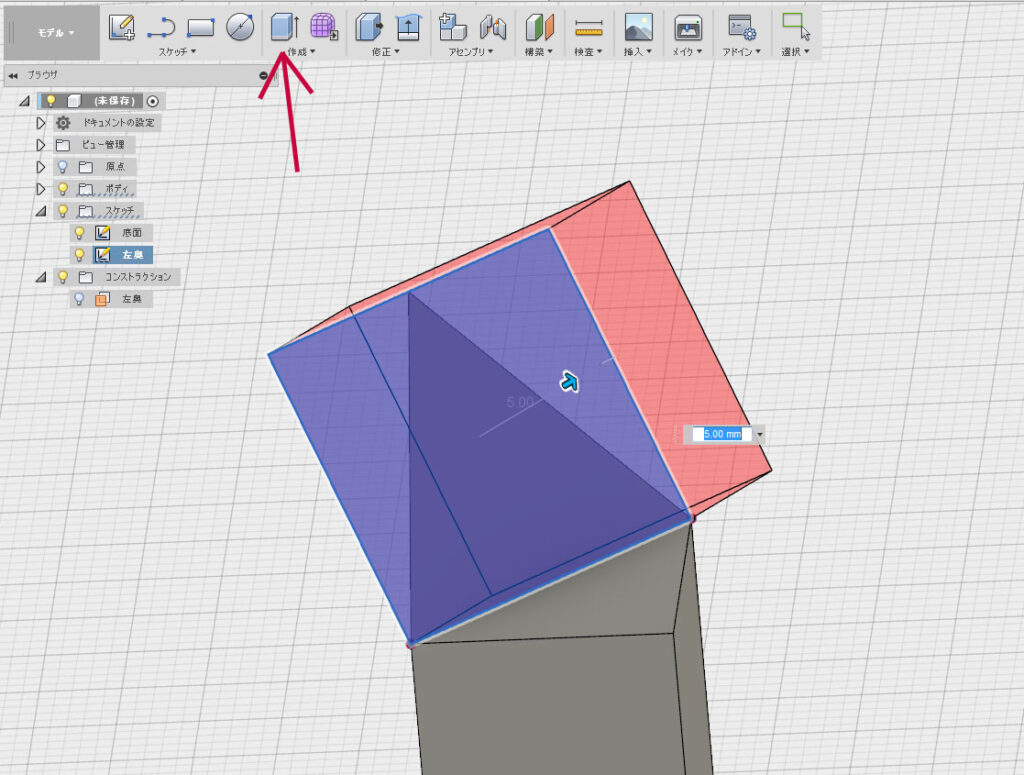

スケッチを終了して、押し出しで先ほど作成した四角形を使って「切り取り」操作の押し出しを行う。 5mmくらいにすると三角柱の半分上面が全部削除できるので、除去する。

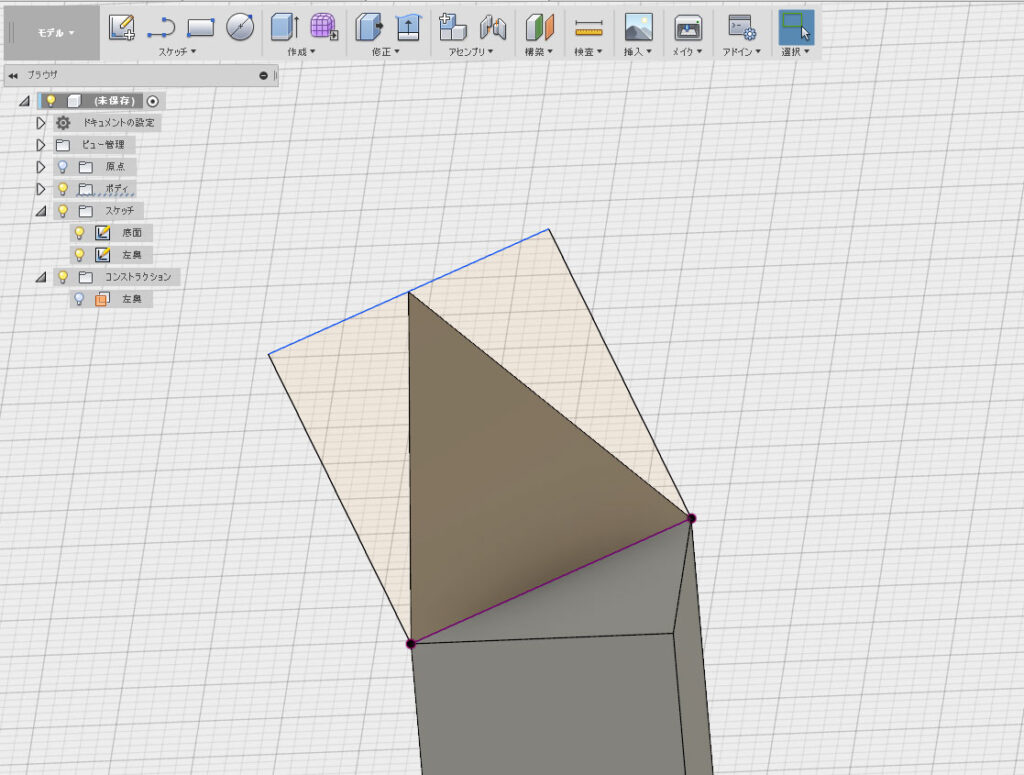

これで、三角柱が斜めにカットされた状態で出来上がった。(三角錐)このカットした面でいろいろスケッチを行うので、 この面はこれからも重要。

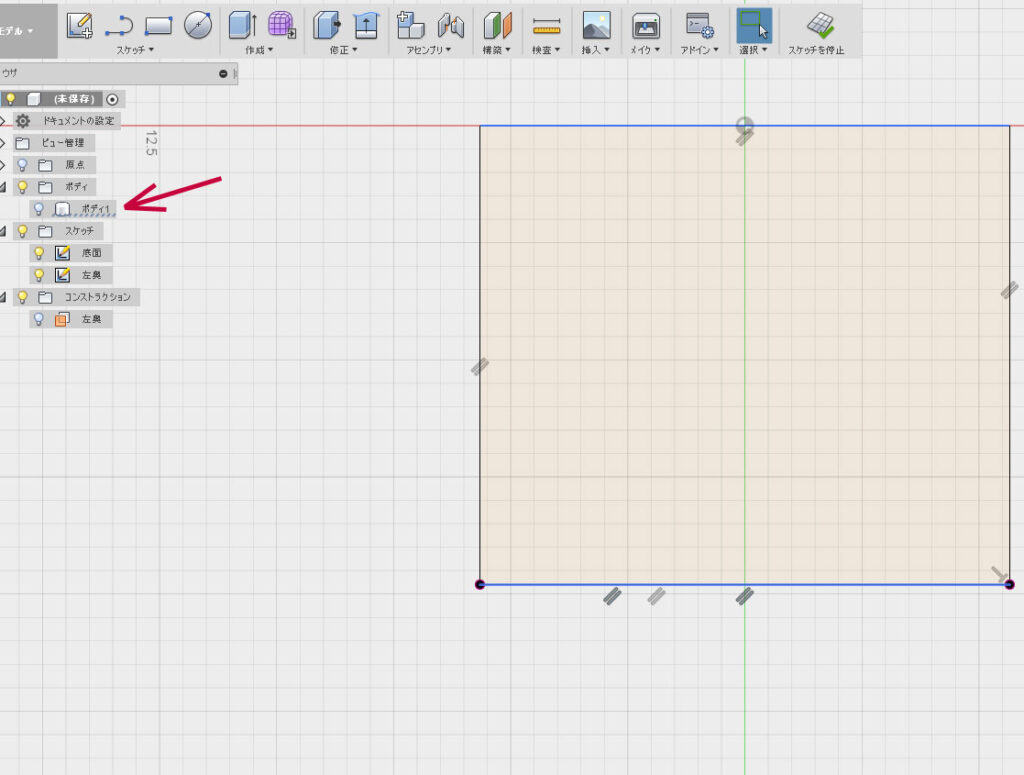

では、先程の平面につくったスケッチをもう一度編集状態とする。 編集状態にすると、三角柱の斜めカット前に戻るために、ボディがちょっと邪魔。ボディは一旦「非表示」にしておこう。

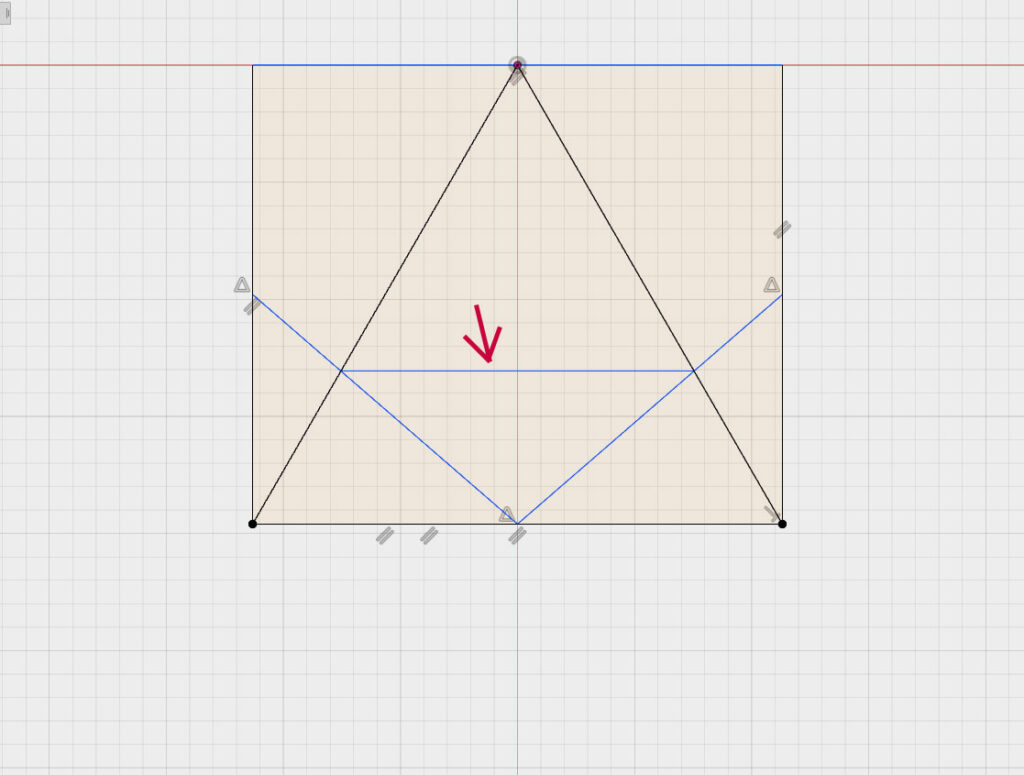

まずは、上辺の真ん中から左右の角に線を引く。スケッチの「線分」で実行。

次に左右の中心部から下辺の中心にそれぞれ線を引く。

できたら、左右の斜め線の交差部分を左右に繋ぐ線を引く。

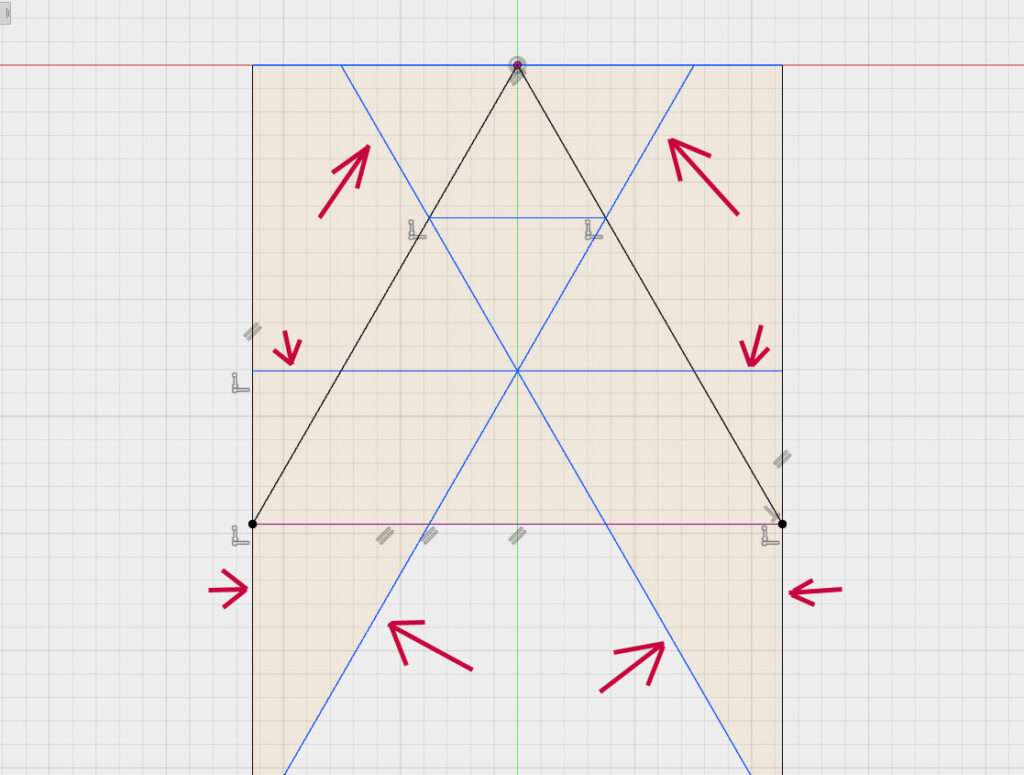

次に全体の四角を斜めに繋ぐ線を引く。

さっきと同じく左右の斜め線の交差箇所同士を水平に繋ぐ線を引き、またその両端から下の先の中心部分に向けて線を引く。 真ん中に下向きの正三角形ができれば良い。

真ん中の三角形と水平線を残して、他の線は「トリム」で削除しておく。いろいろ線があるとじゃまになる。

スケッチの「延長」機能を利用して、線分を図の状態に各線を伸ばしていく。線を伸ばした後オレンジの面がきちんとできていること。 オレンジ面にならない場合はどこかが足りないので、失敗している。多分最初からやり直し。

同じ状態のスケッチが出来上がったら完成なので、スケッチを終了する。

ボディを表示させて、作成-押し出しで、図の箇所を選択する。風車っぽい。

面を選択したら、4.619mmほど押し出す。8mm角の場合には4.619mmとなる。 何故かと言うと、こんな感じ。

8×√2÷2=5.66

5.66×cos(35.3)=4.619

といった計算。35.3°は三角柱を斜めに切った時の角度。難しい。なので、四角のサイズを変更した場合には、

1辺の長さ×√2÷2×cos(35.3)

で算出すれば良い。(4.616が正解だったかな?まあ3Dプリンタ精度では0.2程度なので問題なし。)

かみ合わせ部分は、きっちりすぎるとハマらないので、修正のプレス/プルで遊びを持たせる。

「-0.1」とすることで少し凹ませて遊び部分が出るはずだ。このコマンドで何となく全体が変化するのだが、 コマンドの使い方がまだよくわかってない。

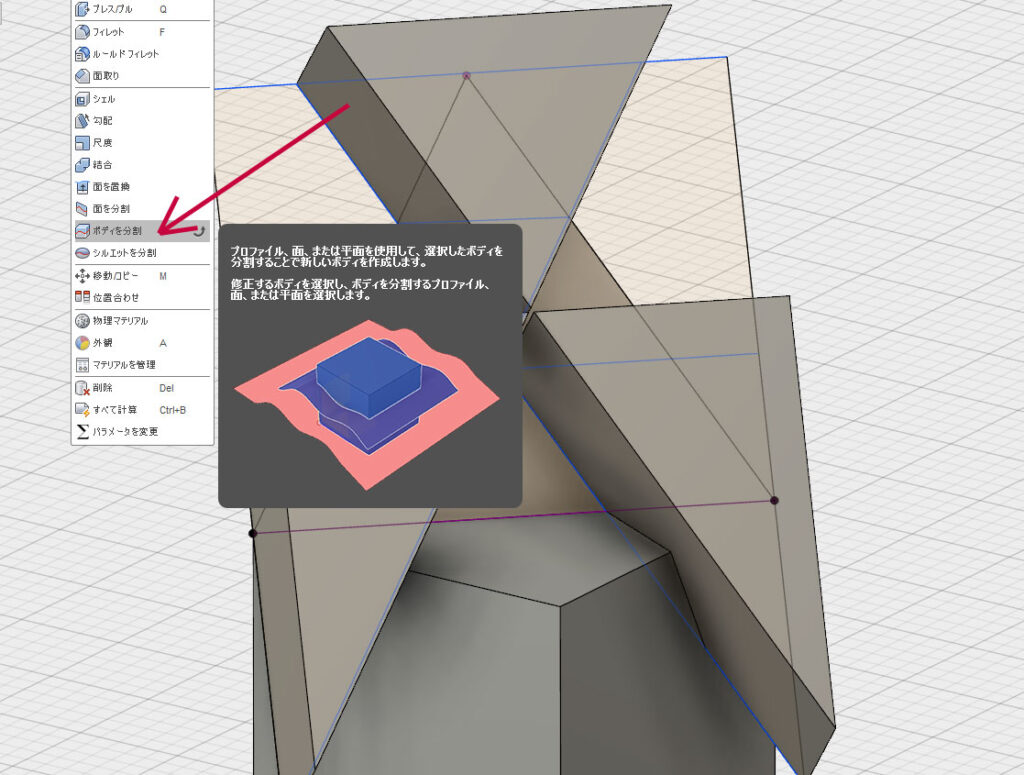

次に、修正の「ボディを分割」を選ぶ。

対象ボディは当然このボディを選び、分割ツールとして、柱の側面を選択する。すると、柱の側面位置を基準に、 はみ出ている部分がボディと切り離されて、別のボディが出来上がる。

この要領で、柱の4面すべてを使用して、ボディの切り離し(切り落とし)を行う。

あと、天面も切り落としが必要だったが、基準となる面が無いので作成を行う。 構築メニューからオフセット平面を選ぶ。

対象となる面は四角柱の上面。そこから8mmオフセットした位置に平面を作れば、天面となる。

分割のための基準平面が出来たので、最後のボディ切り離しを天面に対して行う。

切り落としたボディを非表示にしていき、本体部分だけを表示させれば、河合継手の完成。

材木から作り出す大工さんは、柱から削り出してこの形を起こすのだが、削り落としは難しかったので、余分に作って切り落とすやり方で作ったら、なんとか出来た。単純っぽいけど複雑な形で、 慣れないFusion360での制作は難しかったが、なんとか出来上がった。

印刷

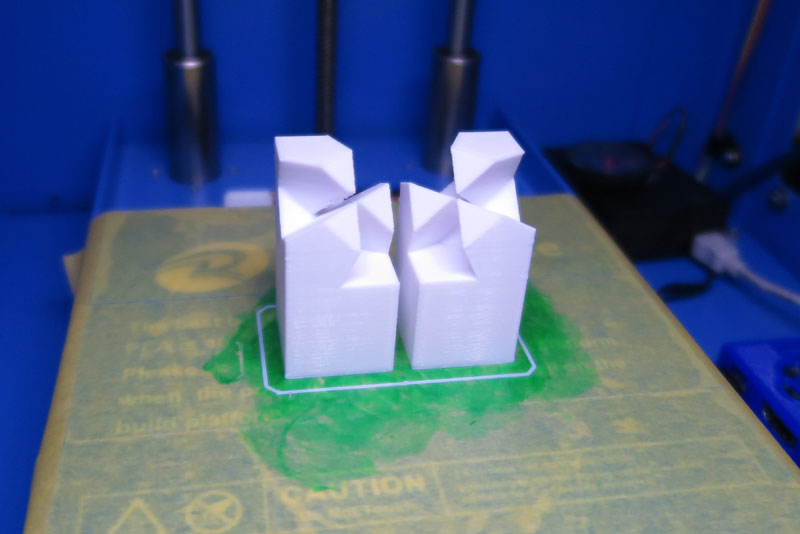

8mm角で設計したので、出てきたものは小さめ。でもきちんと河合継手の形が見えている。 しかし白のフィラメントは写真泣かせな色だな。

このサイズでも一応問題なく河合継手として、きちんと結合可能。

木工継手の形は、その箇所の強度や見た目などに合わせて、色んな形が準備されている。 プリントしやすい形を見つけて、これから活用できるといいな。