木工継手 その2

河合継手という木工継手を作れるようになったのだが、少々形状が複雑すぎる。細かな部分もあり、 小さく作ると壊れそう。もう少しシンプルなものを探してみよう。

そこで見つけた継手がこれ。

大阪城大手門柱継手の謎@田中建設

外から見るとどのような継手なのか長年わからなかったらしく、X線撮影で判明したとのこと。 すごく複雑かと思いきや、継手自体の形は至ってシンプル。これを作ってみよう。

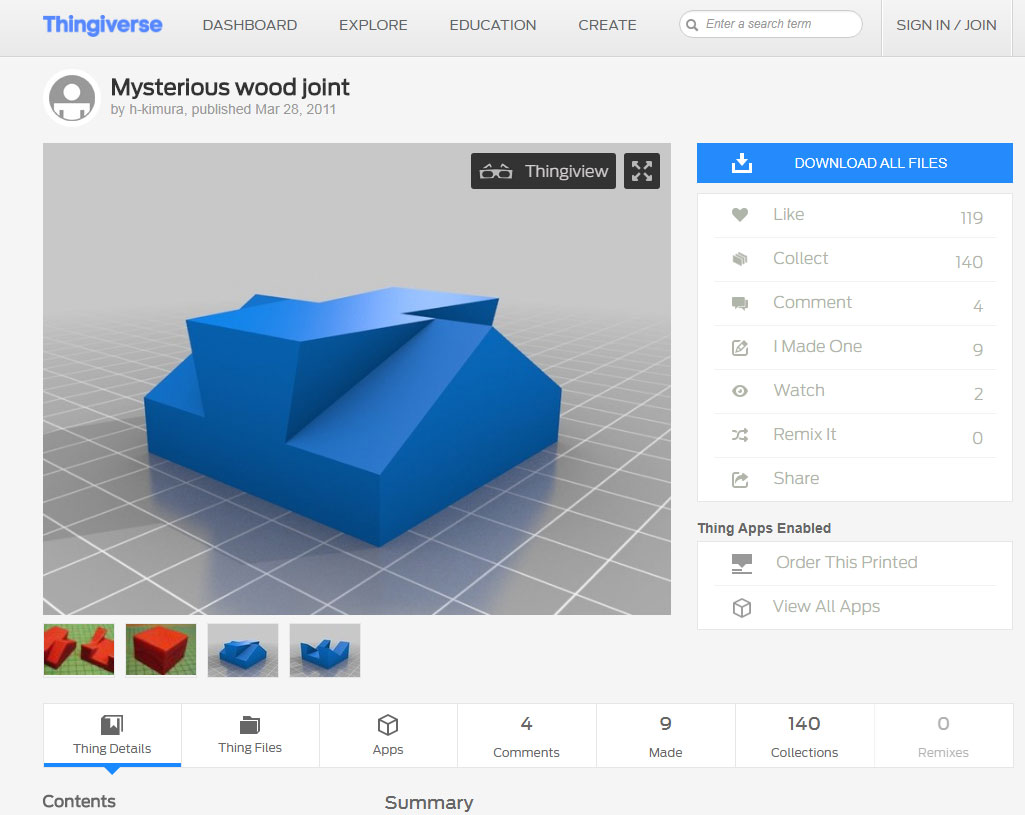

なんでも見つかるThingiverseにこれがあるか探してみると、「Mysterious wood joint」として一つ見つかった。

Mysterious wood joint@Thingiverse

「謎の継手」として作ってあった。正式名は何なのかよく分からないが、大阪城追手門控柱継手などと書かれている。

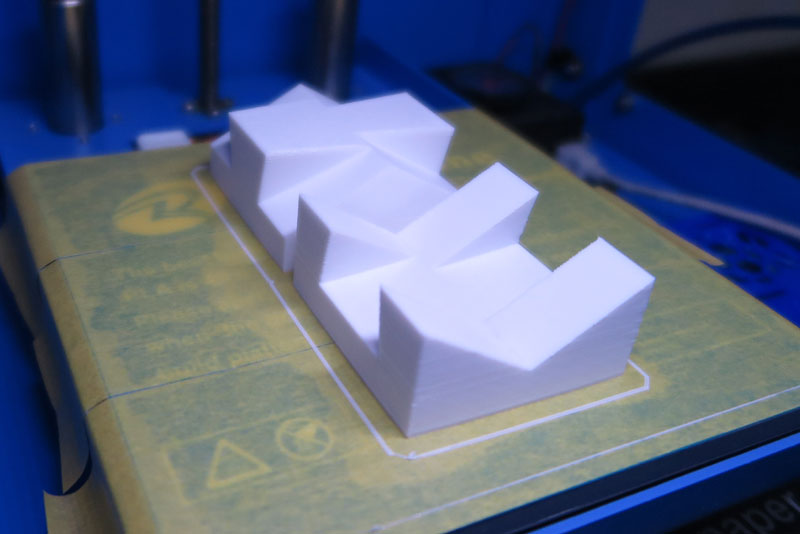

印刷

では、せっかく作ってくれているので、作ってみよう。というか、ダウンロードして印刷するだけ。 そこそこモノは大きめで、印刷時間は3時間半くらい。

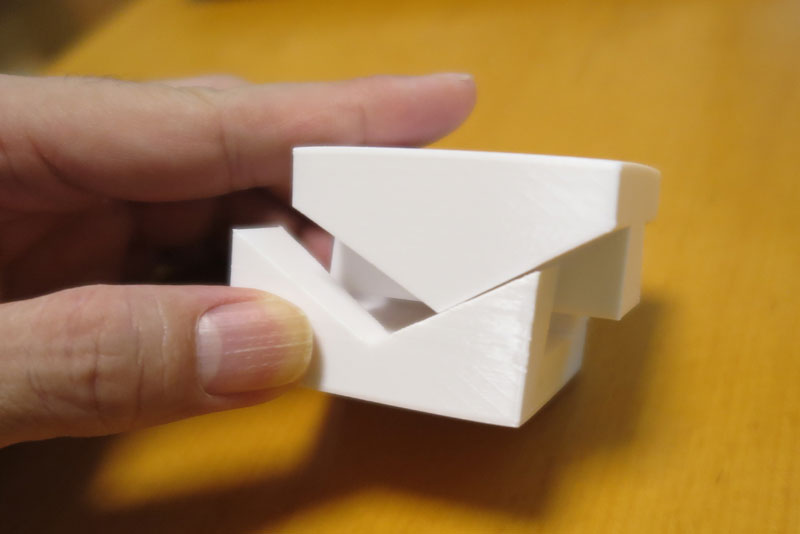

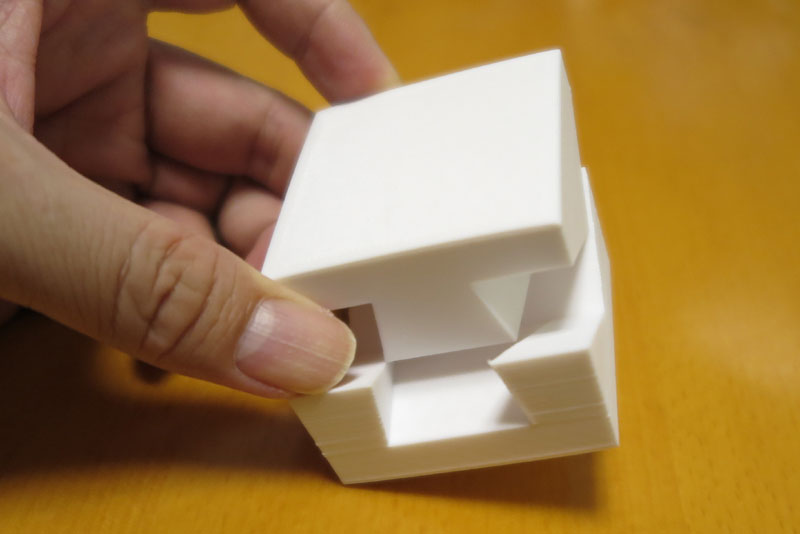

斜め上からスライドさせるようにはめ込まなければうまく入らない。そして向きが違っているとうまくいかない。 はめ込むとしっかりと固定され、上から抑えるとしっかり固定される。

うまく滑り込ますように差し込まないと綺麗にハマらず、不思議な形をしている。 それぞれの幅がギリギリのサイズになっているのだろう。

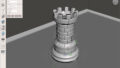

3D設計(メス側)

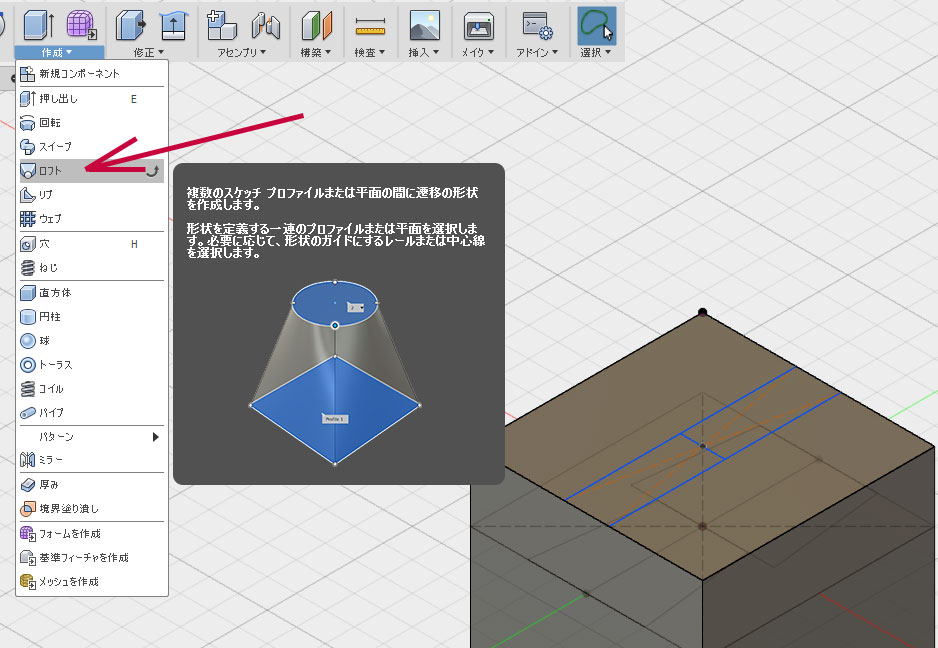

では、このデータを見ながら、縮小版を作成してみる。 形はそんなに複雑ではないのだが、Fusion360での作り方はなかなか苦労した。 単純形状とはいえ、直角ではないのでその角を作成する方法がなかなかわからなかった。 しかし、「ロフト」という機能を使うことで簡単に作ることが出来た。

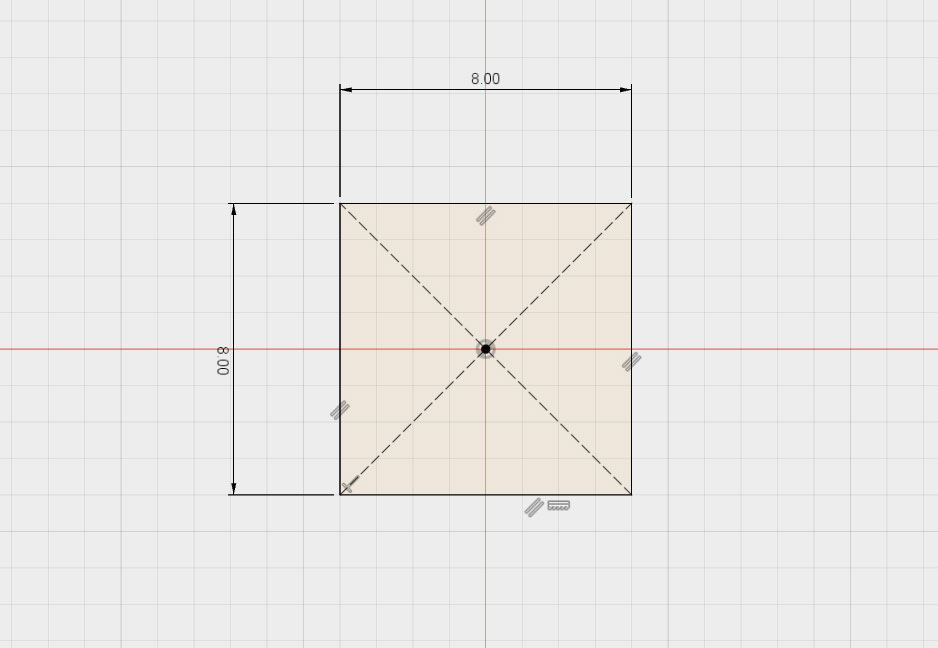

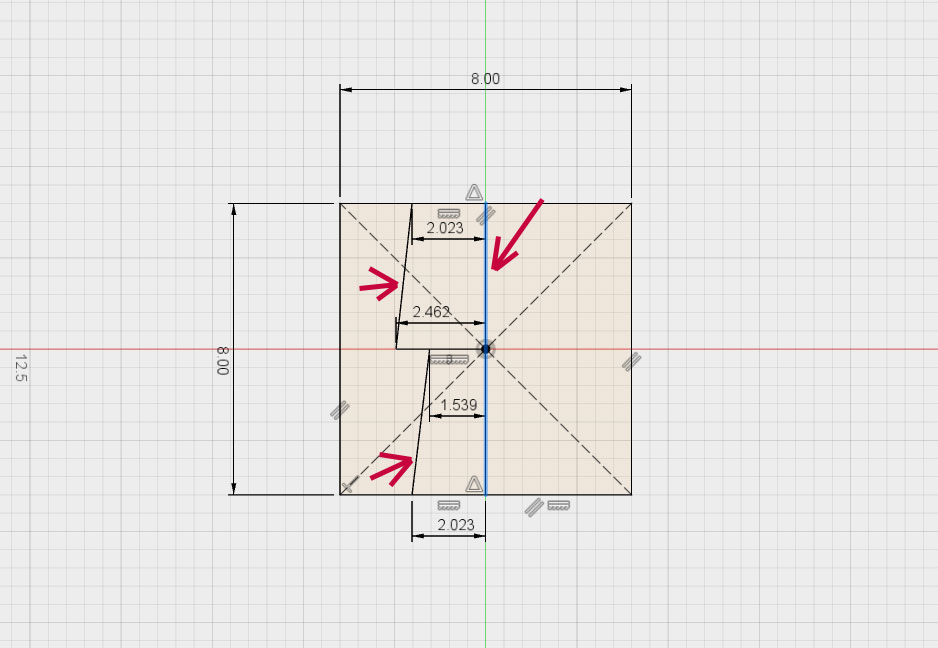

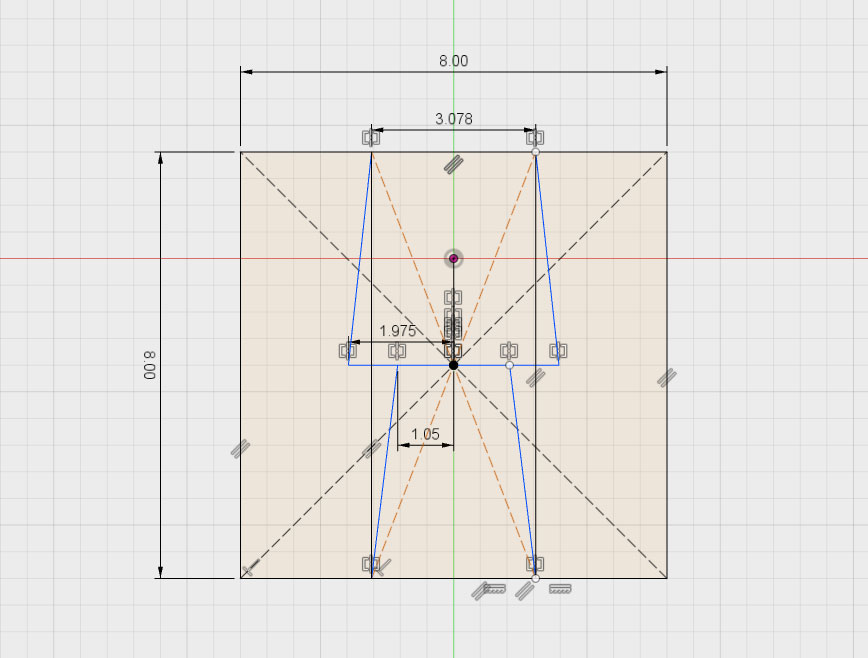

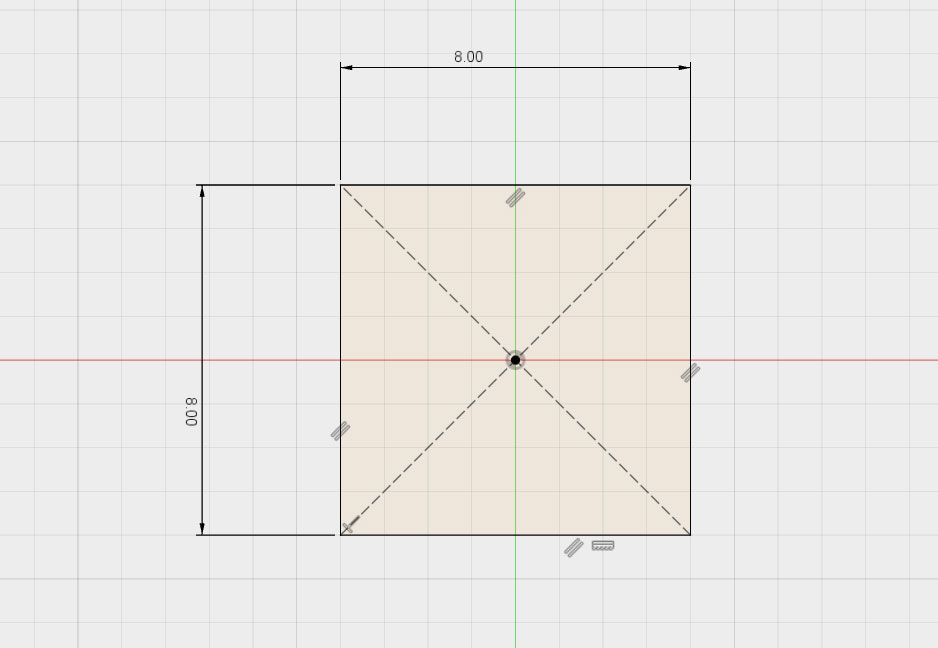

まずはメス側の作成。平面にスケッチを起こし、8x8の正方形を作成。 中心の長方形で書くといいかも。

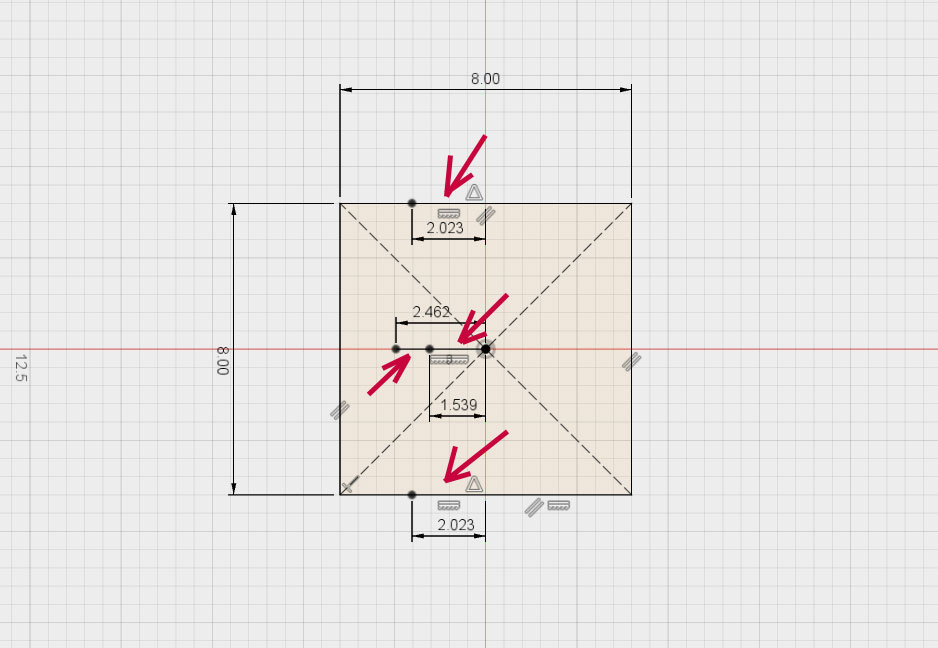

四角の縦の中心より左側に向けて各長さで線分を4本引く。一番下段が2.023、中段が1.539と2.462。そして上段に2.023の4本だ。

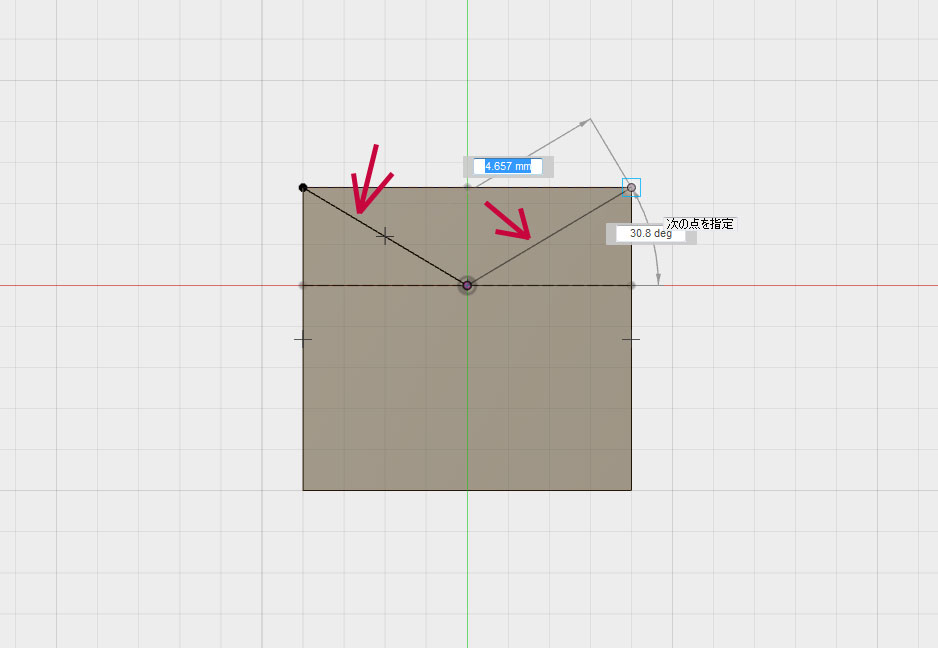

次に四角の縦に中心線を一本引き、左側の各点をそれぞれ上から図のようにつなぐ。

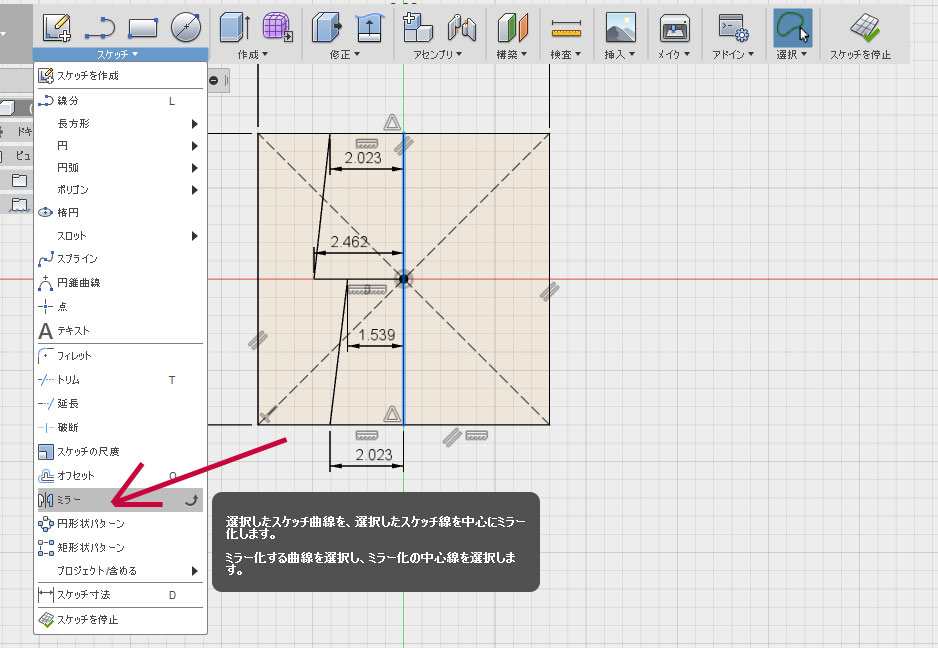

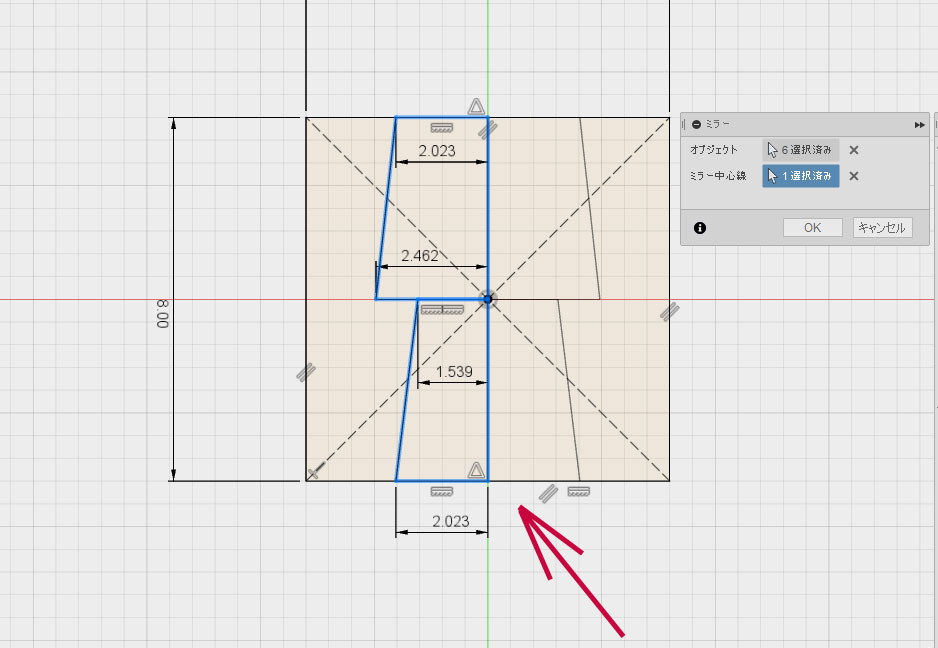

次にスケッチのミラー機能を使用して、先程の左側に作った線分を左側にもコピーする。

中心線は四角の真ん中に引いた線を使い、ミラー化するのは左側の作成した線。全体の四角と重なっている横線も選んであげると良い。 (無くても大丈夫かも)

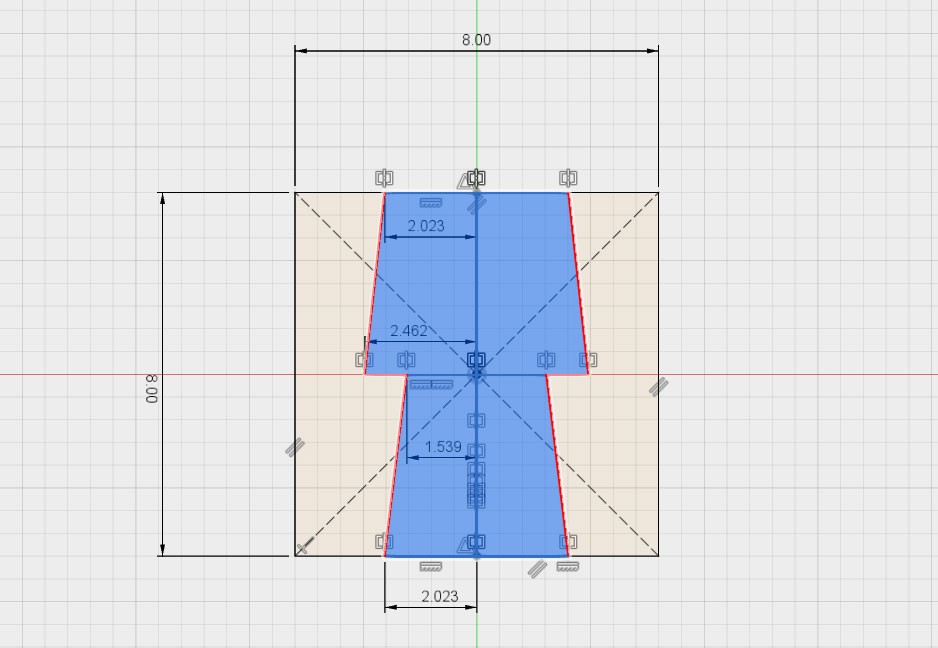

ミラーで線分がコピーされて、図のようなエリアが面として選択可能な状態になれば、下段部分が完成。 スケッチを終了する。

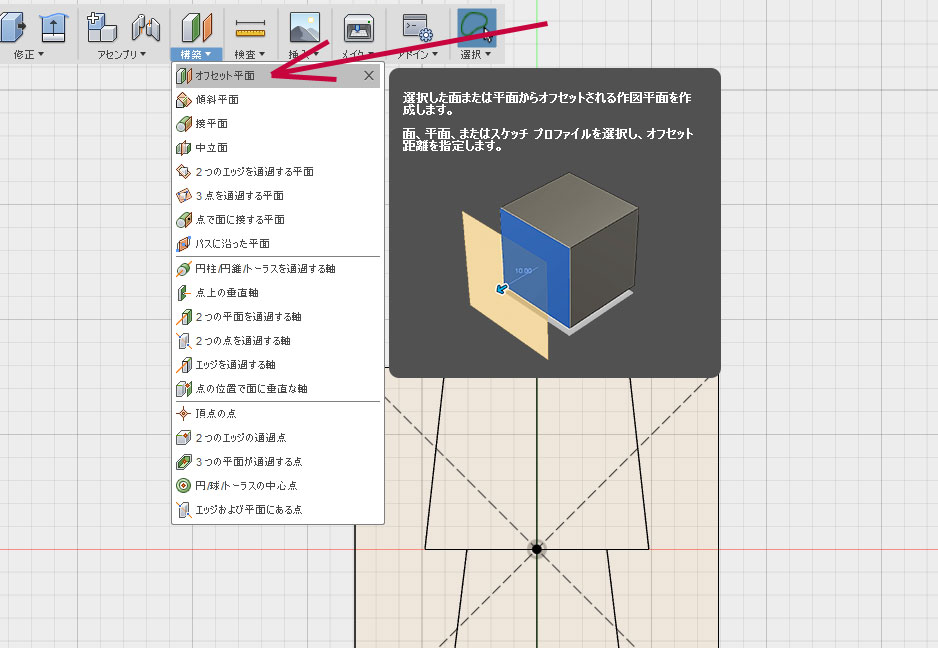

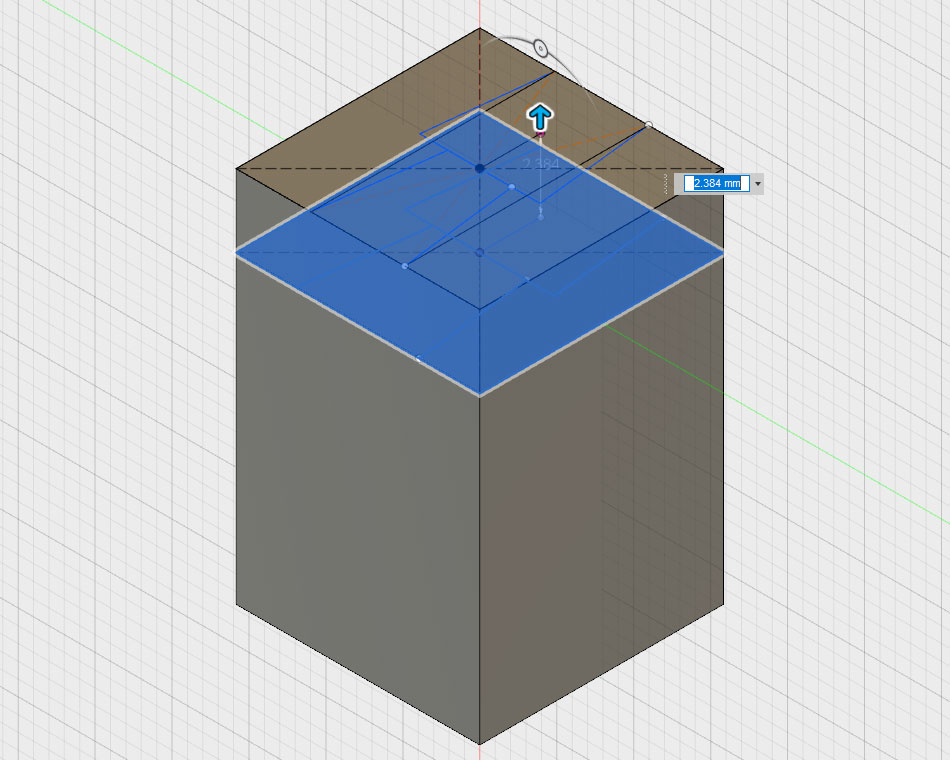

次に上段部分を作成する。構築メニューから、オフセット平面を選択。

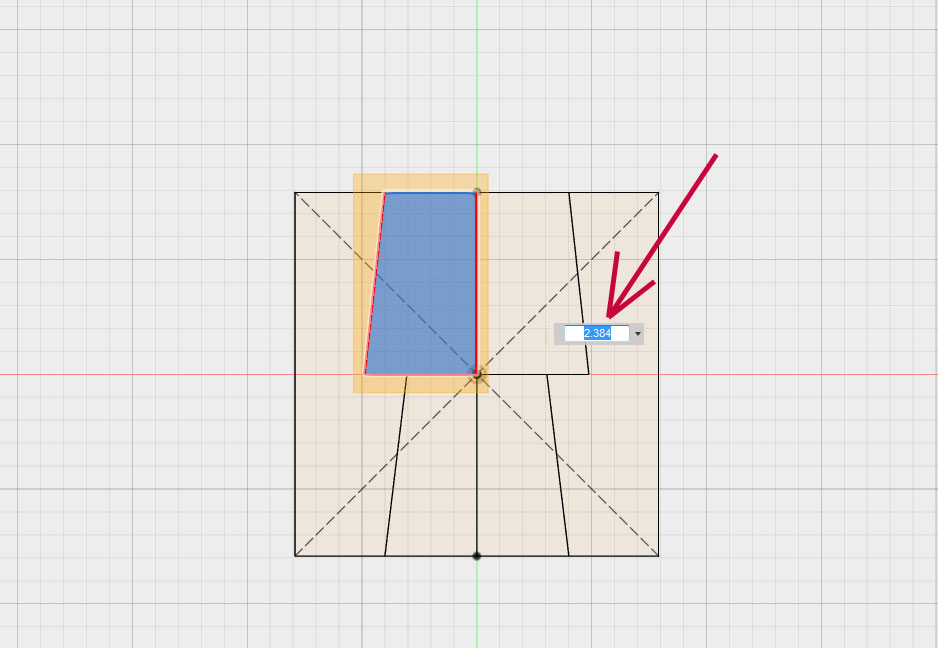

先ほど作成したスケッチの適当な面を選び、オフセット値を2.384とする。

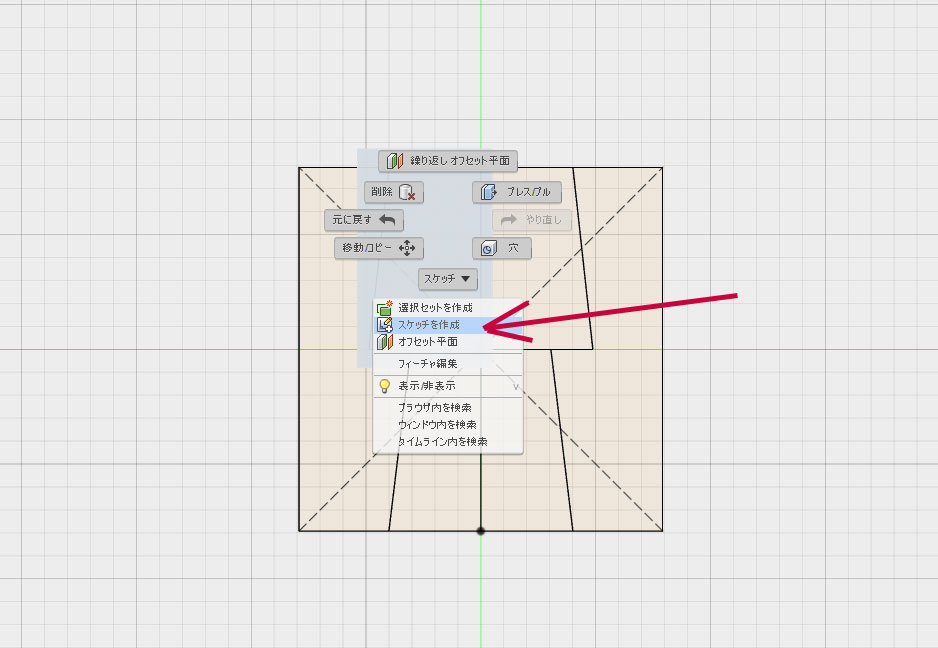

平面が構築できたらそこにスケッチを作成する。図では平面を選択した状態で右クリックしてスケッチを作成としている。

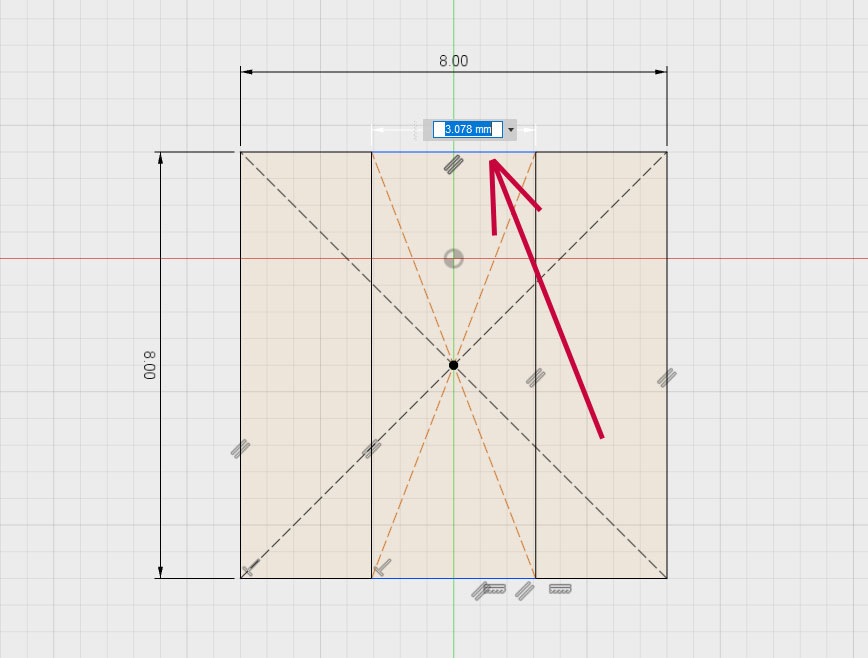

まずは最初のスケッチと同じ位置に同じ8x8の正方形を作成。その後は少し邪魔なので最初のスケッチを非表示にしながら、 四角の中心に縦長な8x3.078の長方形を作成する。

次にこの長方形の真中に横線を1本入れておく。これで上面は完成。

※追記上面はこれだけではだめだった。小さいサイズならこれでもごまかせるが、 大きいサイズだとゆがみが見えた。上面についても、もう少し手を加える。中心位置から、1.975と、1.05の横線を入れる。 そして、それぞれ下図のように線を引き、左右対称にしておく。

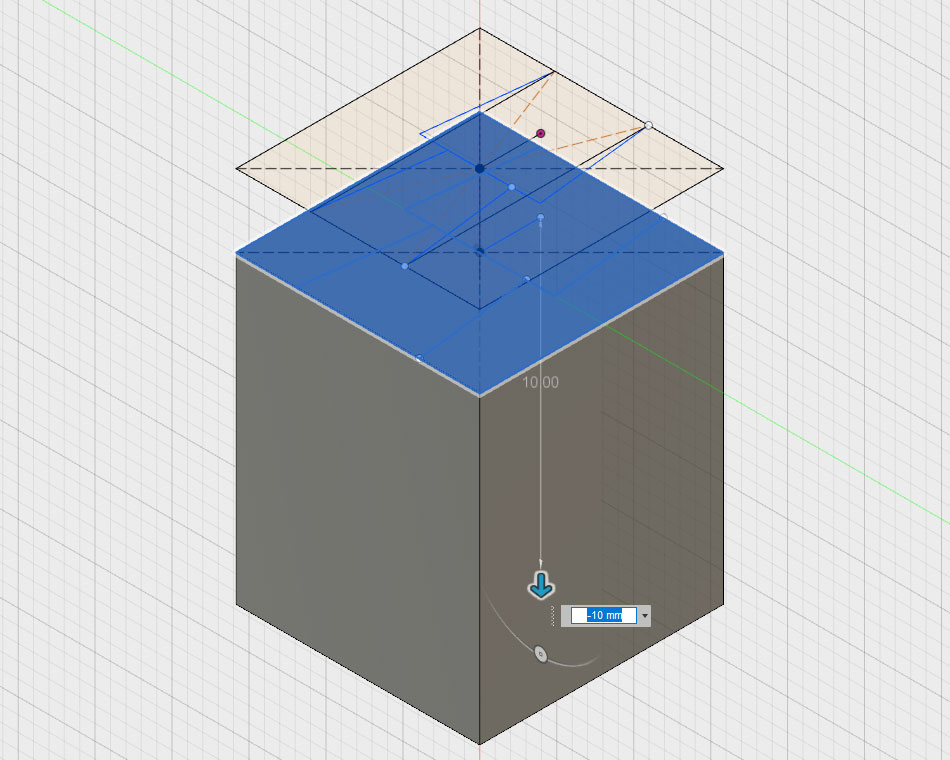

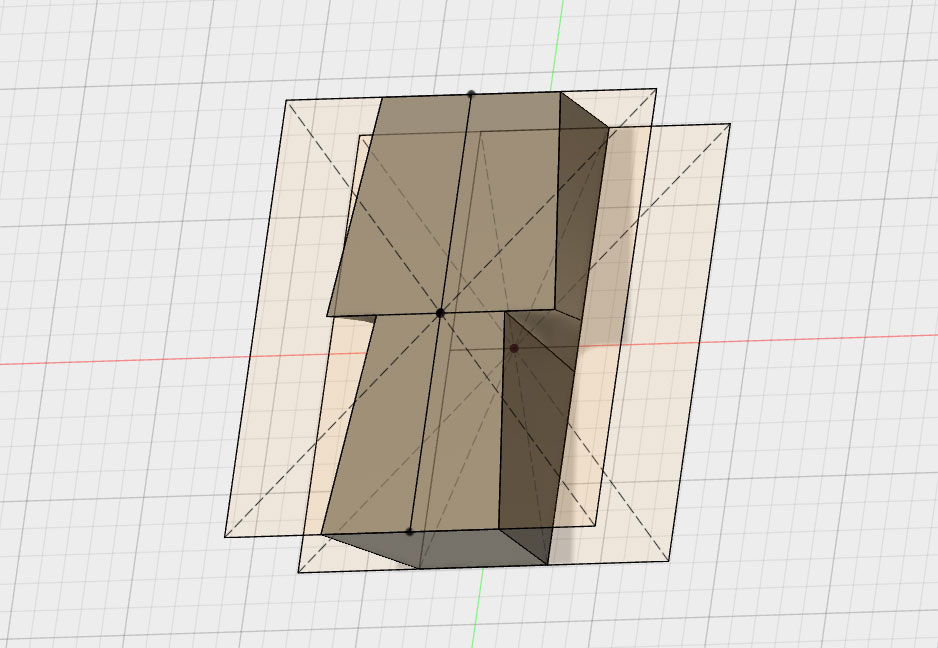

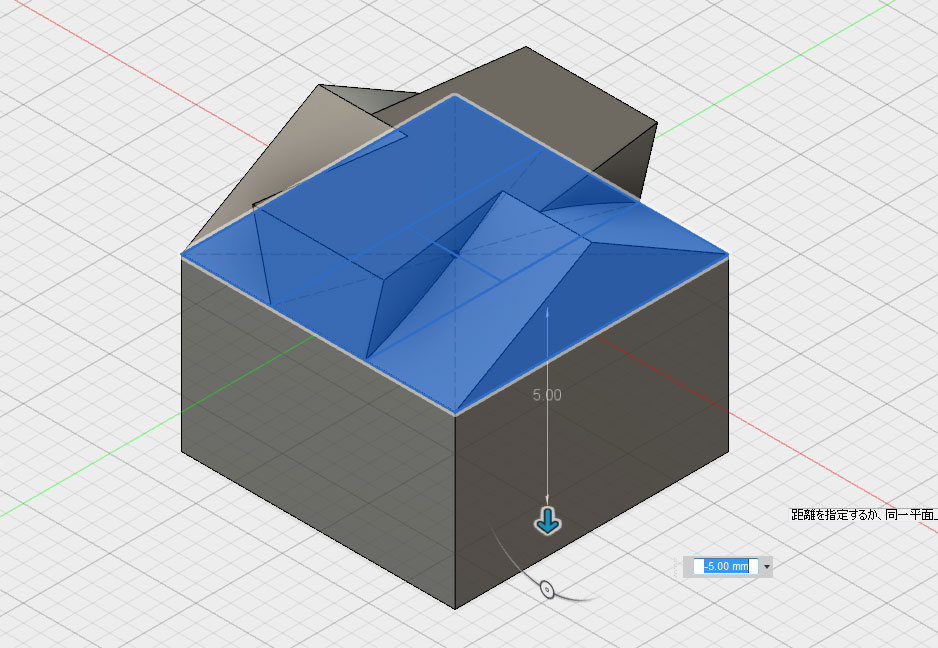

まずは柱部分となるところを作っておく。下側平面全部を選択して5mmほど押し下げる。 サイズが小さく持ちづらいので、10mmでもいいかも。

同様に上側にも押し上げる。上面にピッタリとなる2.384ほどの高さとする。

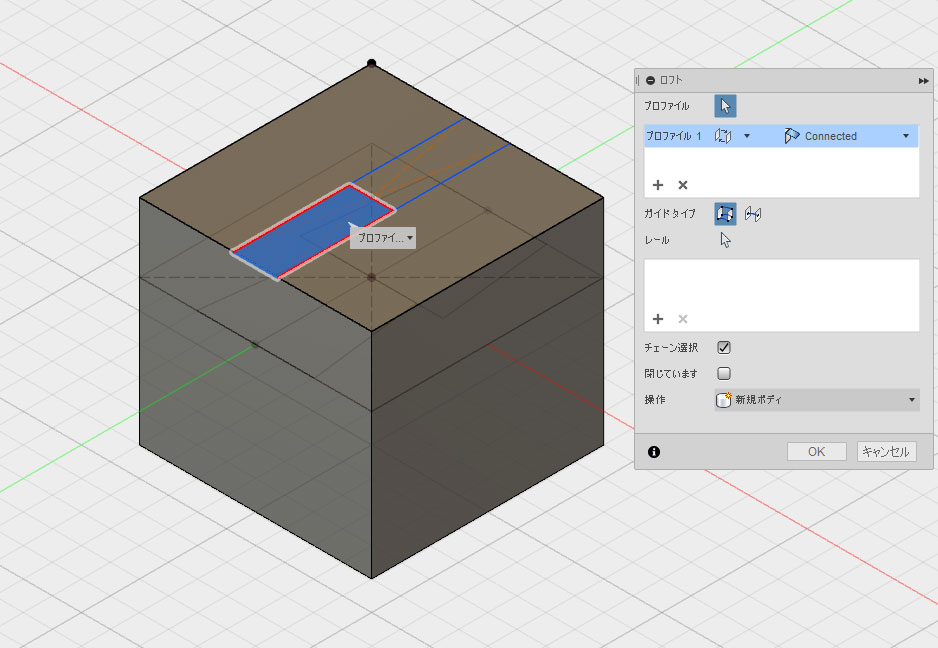

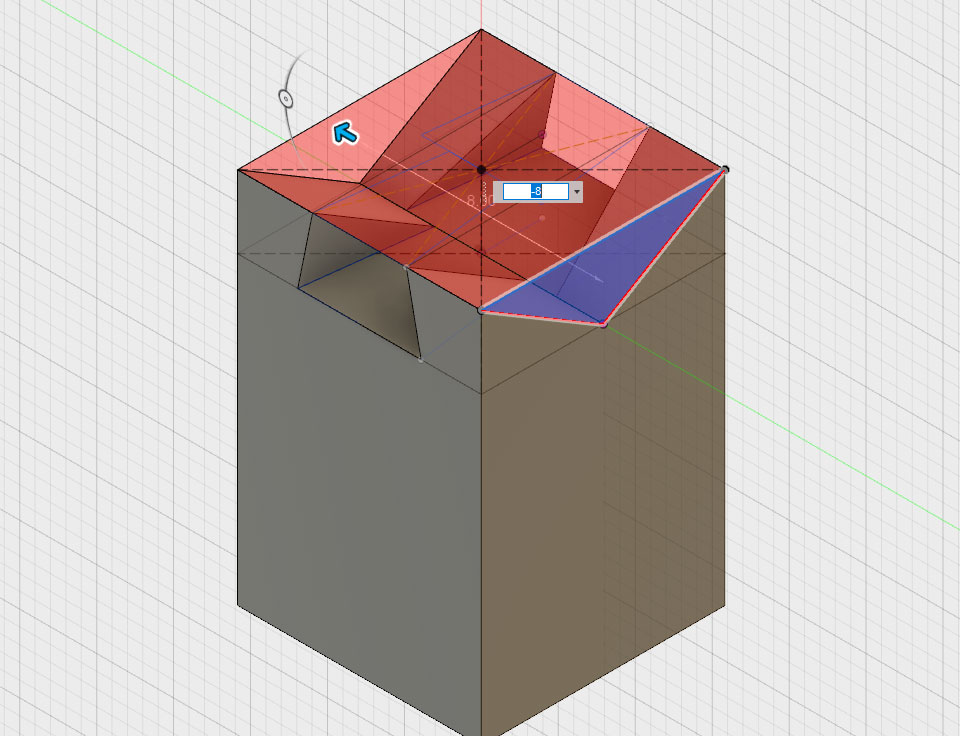

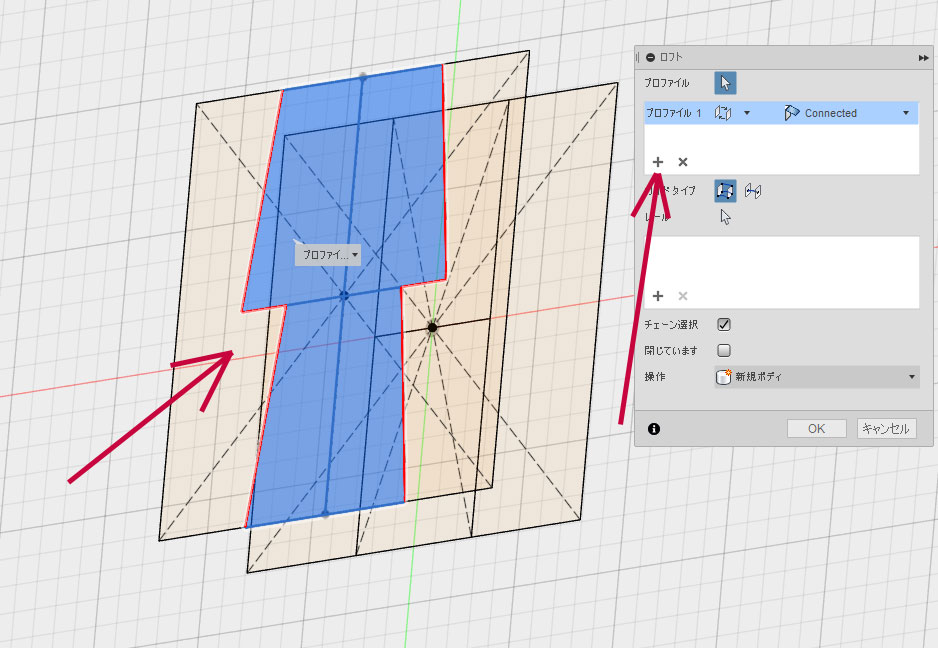

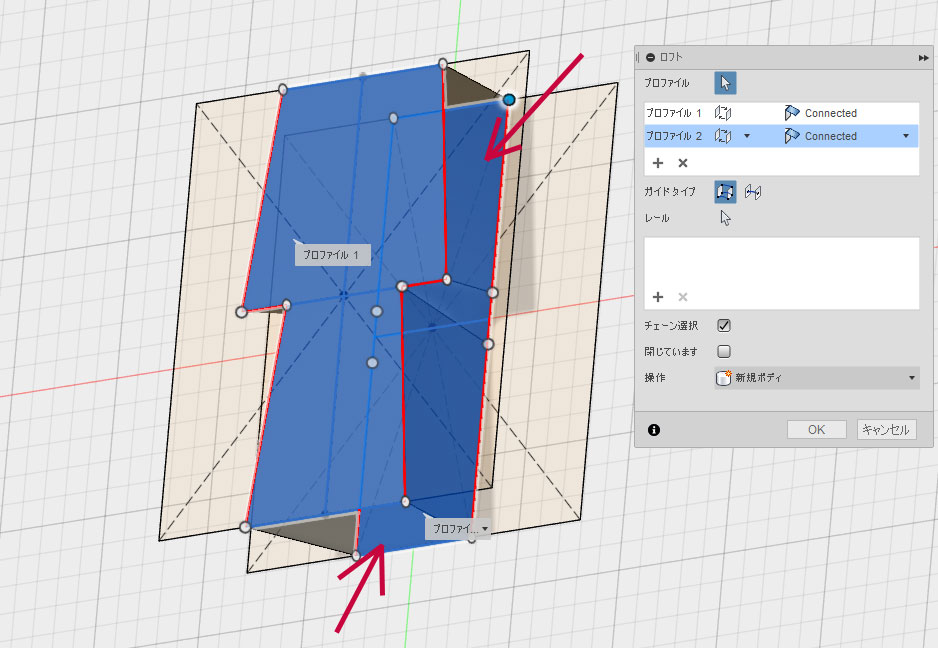

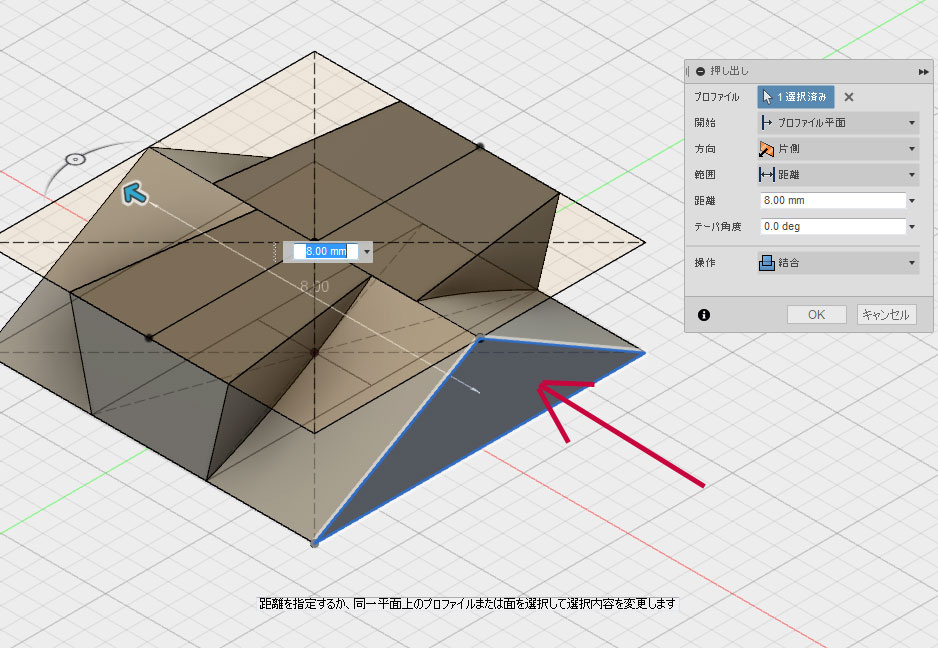

ここから、「ロフト」を使用する。作成メニューからロフトを選択。

まずは、上面の中の長方形の下半分の面を選択。

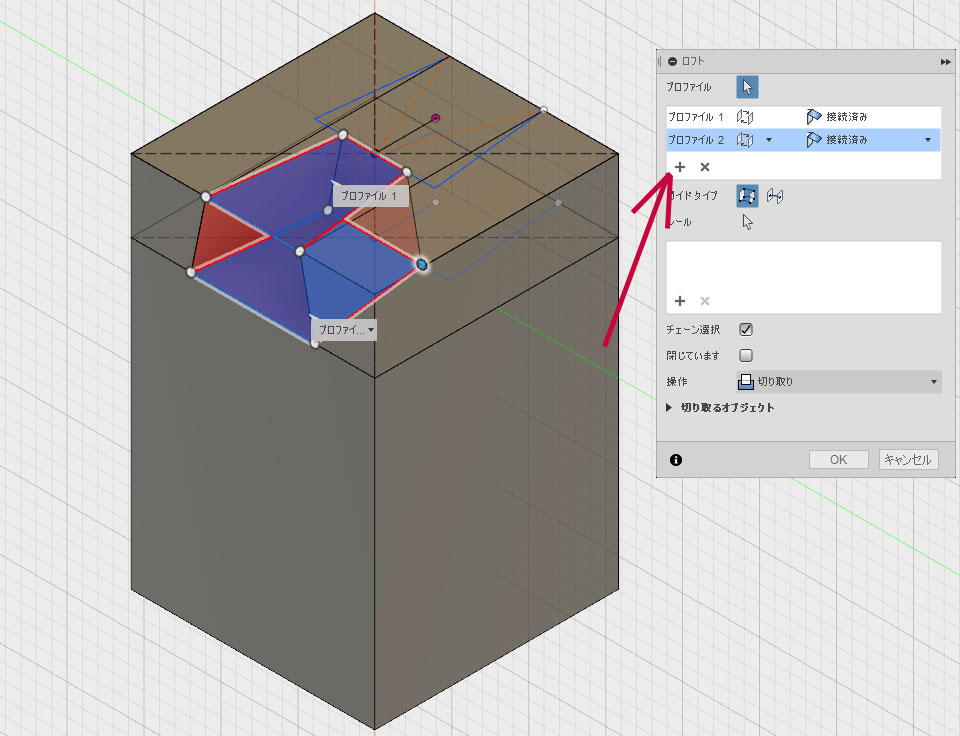

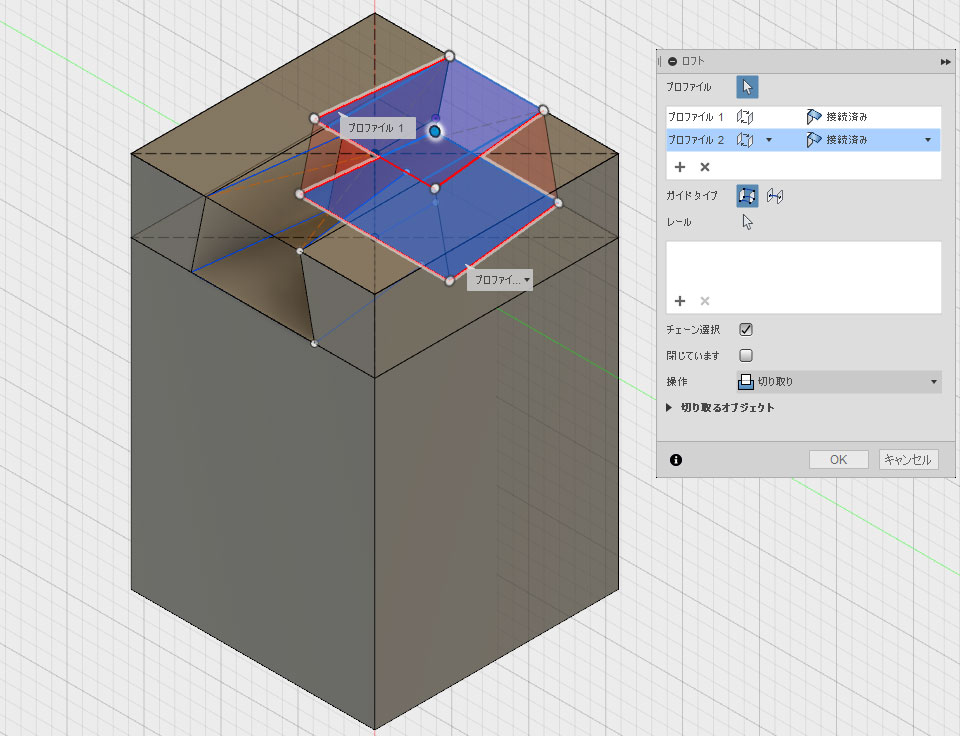

その後、右側ロフトの設定にあるプロファイルの中の「+」ボタンを押す。そしてスケッチ底面側の下側2つの面を選択すると、 上面と下面とをつなぐ範囲での切り取りブロックが出てくるので、実行する。

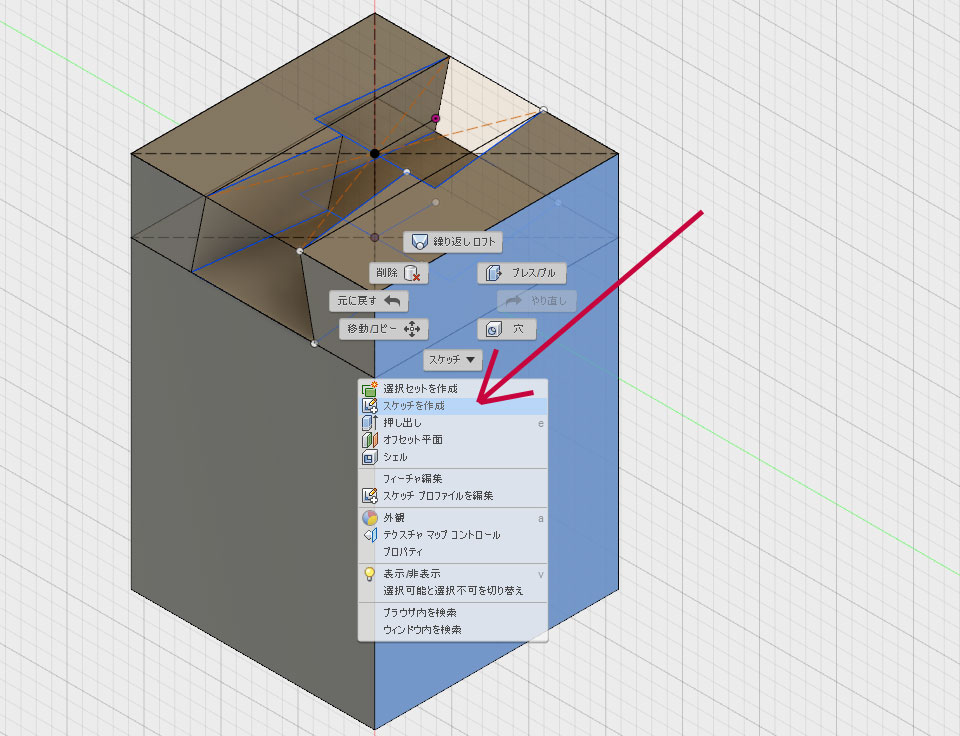

次にボディの側面を使ってスケッチを作成する。図は側面が選択された状態で右クリックして、スケッチを作ろうとしているところ。

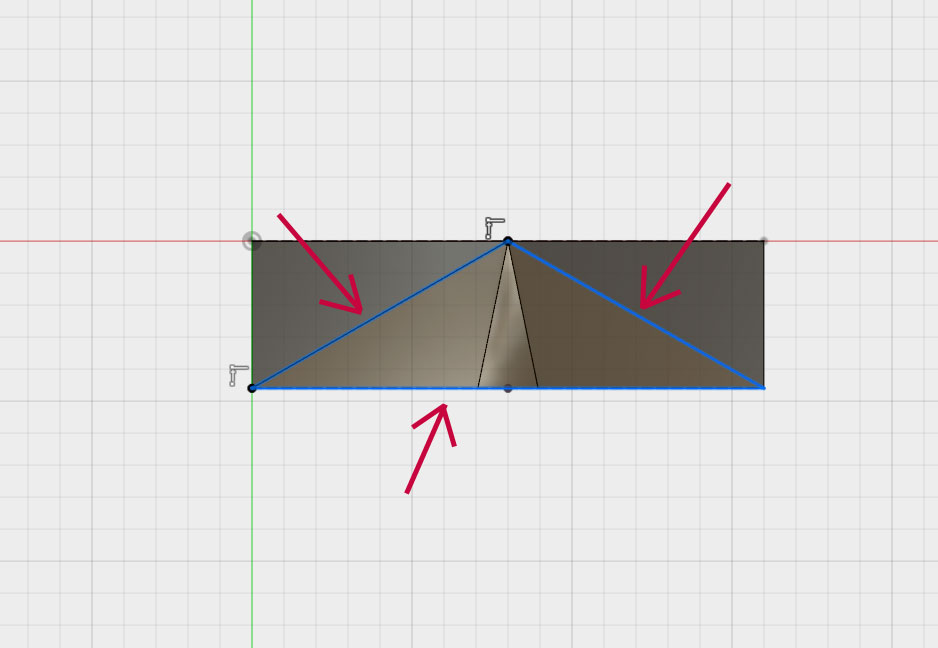

側面からボディを見ながら、上の両端から下段部分の真ん中位置に線を引く。側面のスケッチはこれで完了。スケッチを終了する。

先程作った側面のスケッチより三角形部分の面を使って上側を切り取る。

これで、継手のメス側が完成。ロフト機能があったおかげで、簡単に作ることが出来た。

3D設計(オス側)

さて、オス側についてだが、基本的な作り方については同じ考え方となる。オス側なので切り抜きと作成が逆になる感じで、 作ることとなる。

まずはメス側同様に最初の平面にスケッチを作成。8x8の四角形を作る。

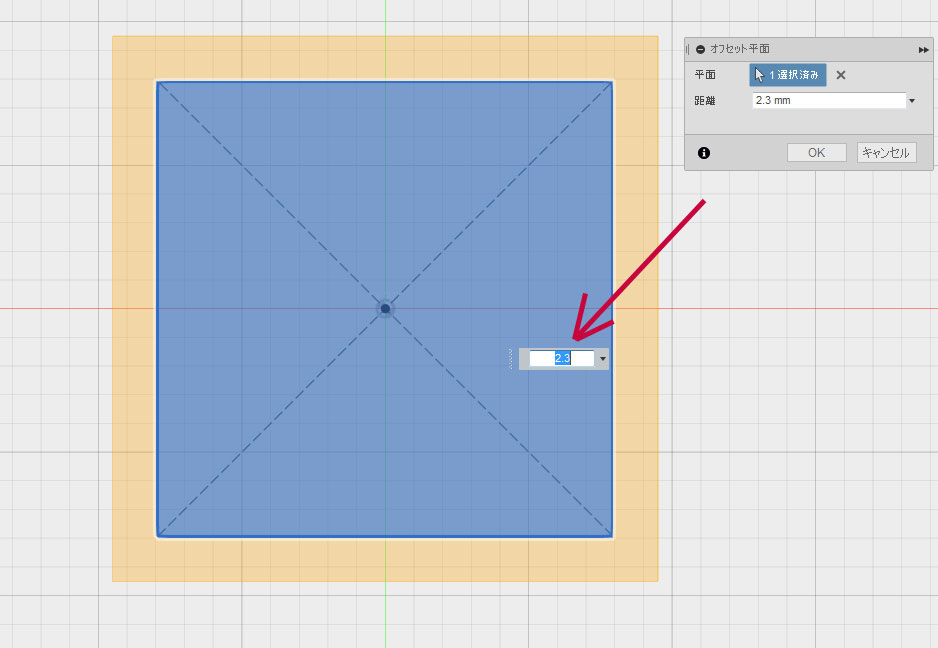

次に上面となる平面を作成しておく(今の時点で作っておくほうが、使いやすい平面が作れて良い) 構築メニューのオフセット平面で2.3mmのオフセットで平面を作成。

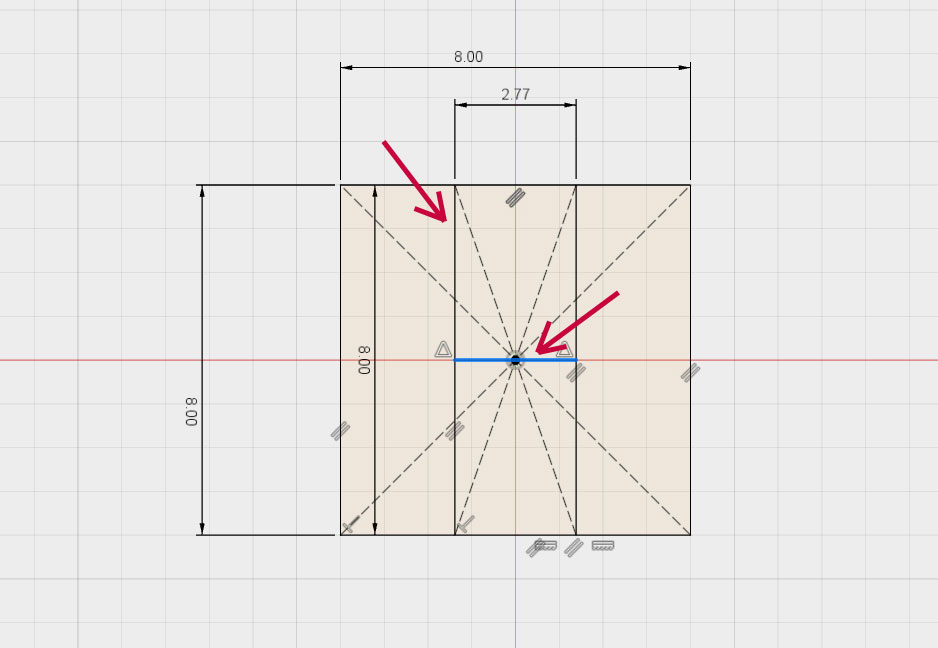

構築でオフセット平面を作ると、一旦スケッチが終了するようなので、先程のスケッチを編集モードにして続きを行う。 正方形の中に2.77x8の縦長の長方形を作成する。そしてその真中に横線を入れておく。これで底面スケッチ完了。

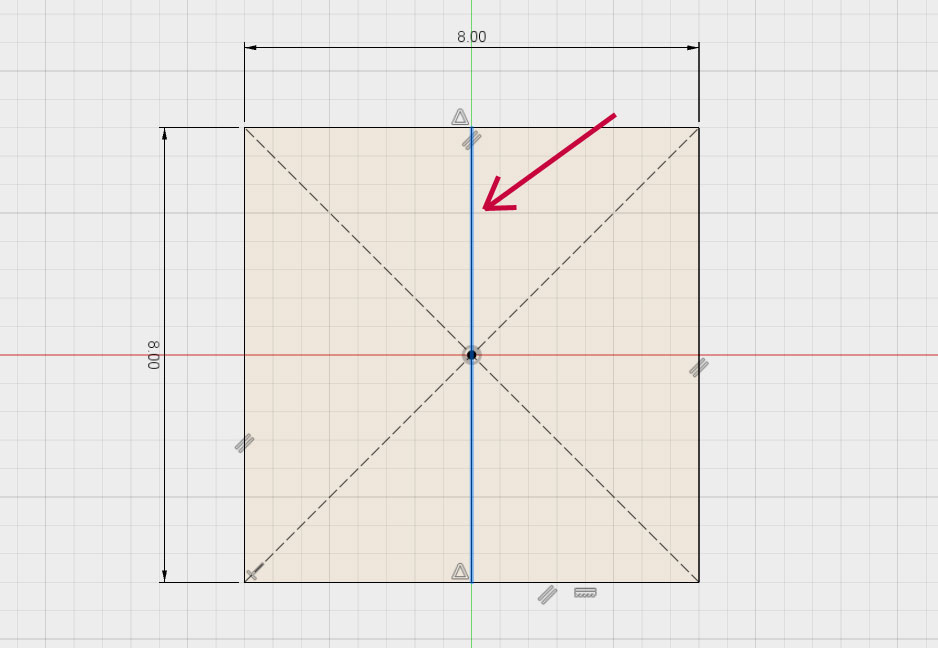

次に上面側を作成する。最初に作成したオフセット平面を選択して、スケッチ作成を行う。 センター部分が揃っているので操作がし易い。底面と同じ位置に8x8の正方形を作成し、縦棒を真ん中に引いておく。

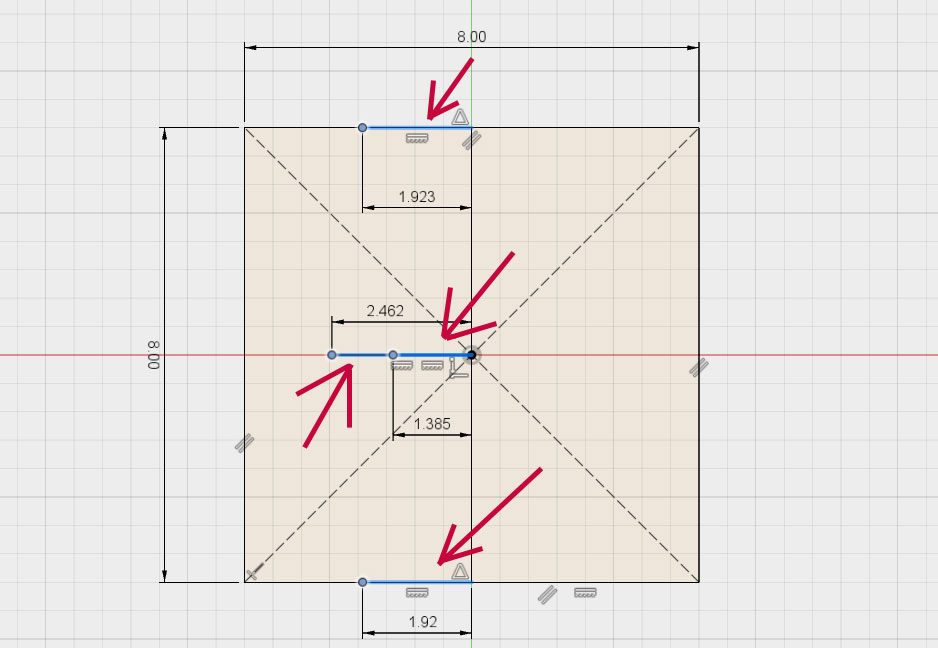

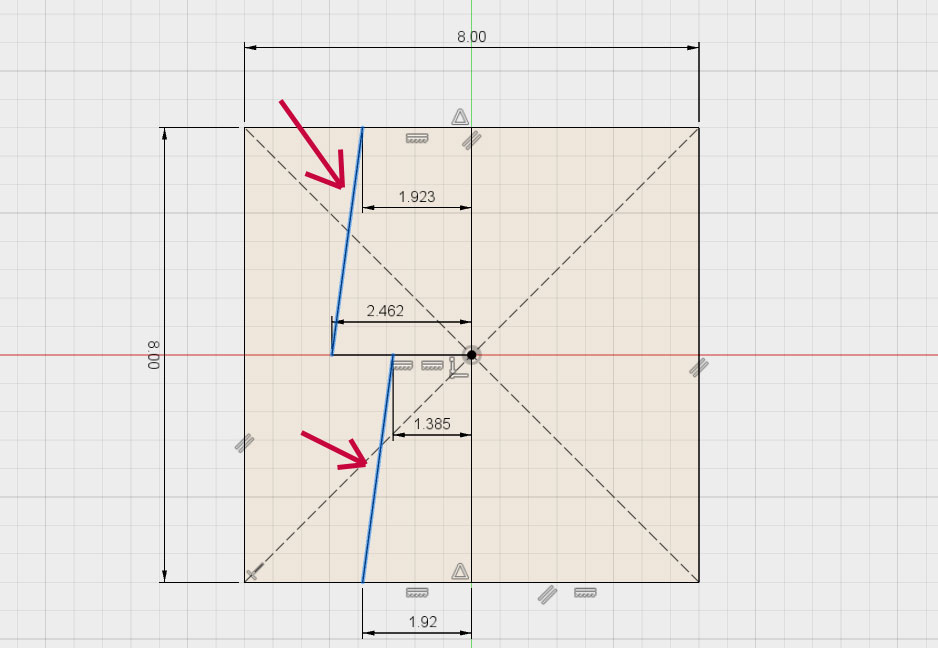

次に真ん中の縦線から線分を4本引く。上段に1本1.923mm、中段には2本1.385mmと2.462mm、下段に1本1.92mm。

それぞれの点を図のように線でつなぐ。

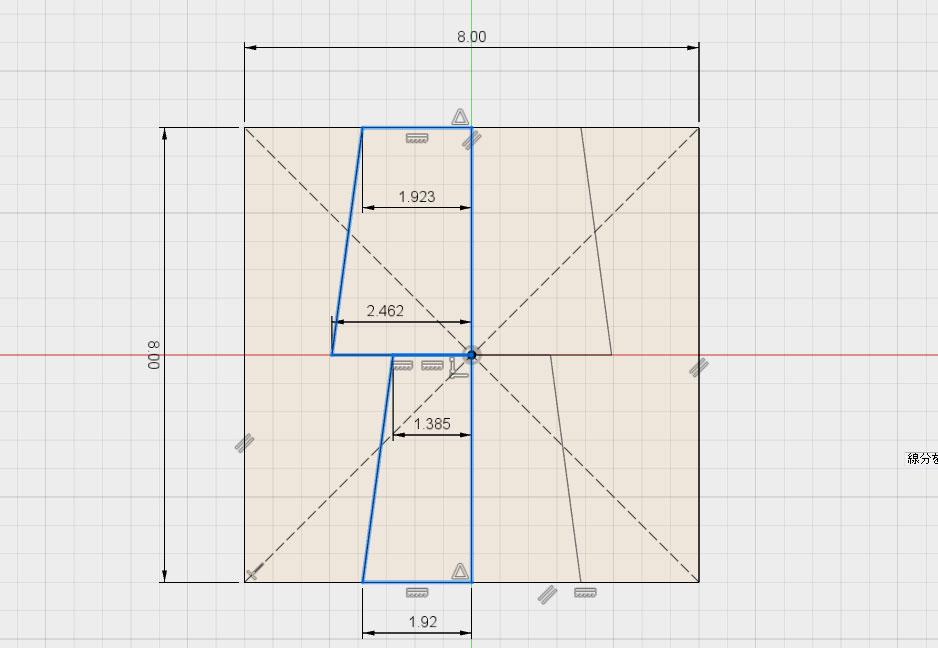

スケッチメニューのミラー機能を使って、左側に書いた線分を右側にもコピーする。

完了したら、図のように面を選択してみて、このような状態に出来ればOK。線分がつながっていなかったりすると、 うまくいかないので、きちんとつなぐ。出来上がったらスケッチ終了。

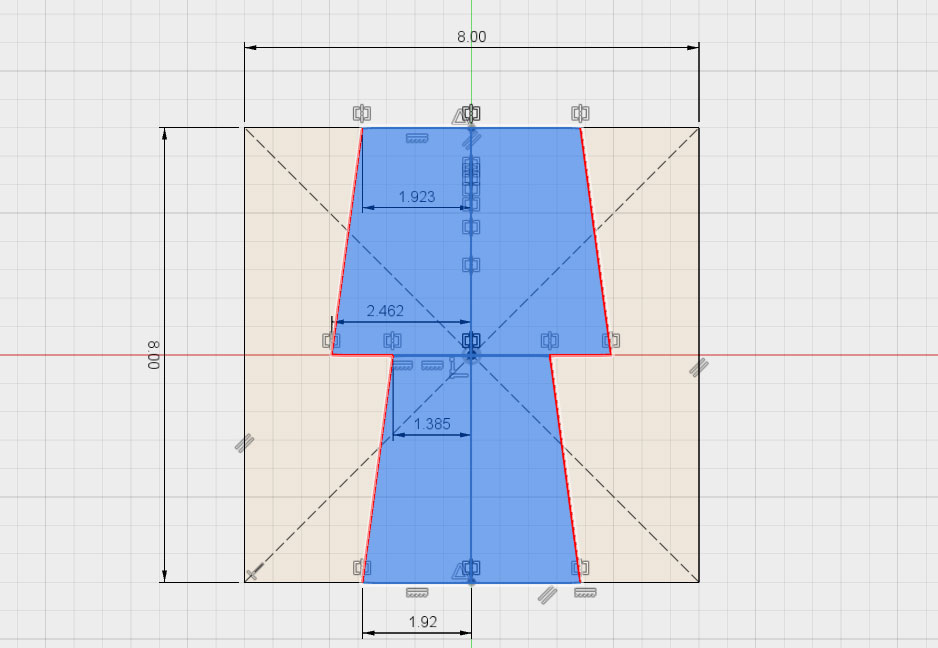

では、いきなりロフト機能で凸部分を作成してみよう。作成メニューからロフト機能を選択して、上面の図の面を選択する。 面が選択できたら、ロフトメニューのプロファイル部分の「+」を押す。

次に底面の真ん中の長方形を選択する。この方式なら長方形の真ん中の線は不要だったな。 選択できたら、ロフトをOKで確定する。

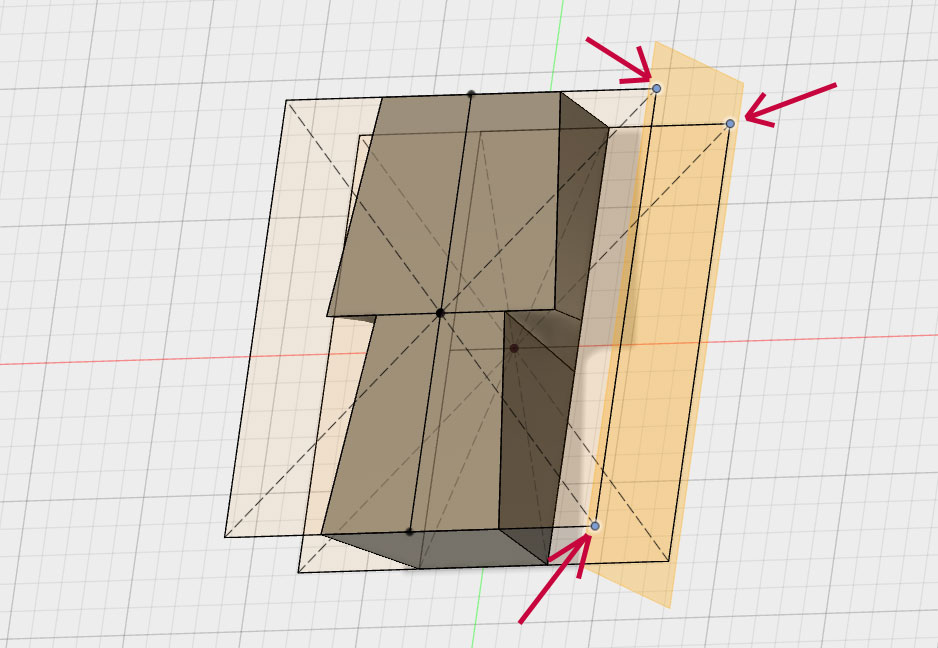

次に側面の平面がほしいのだが、基準となる良い平面がないので、構築メニューから「3点を通過する平面」を選択。 図の箇所の3点を選択して平面を作成する。平面が出来たらその平面でスケッチを作成する。

スケッチを作成したら、ボディの位置と合わせながら、上面の真ん中位置と底面の左右位置を繋いだ三角形を線分で作成する。 三角の中に色がついて面となっていること。完成したらスケッチ終了。

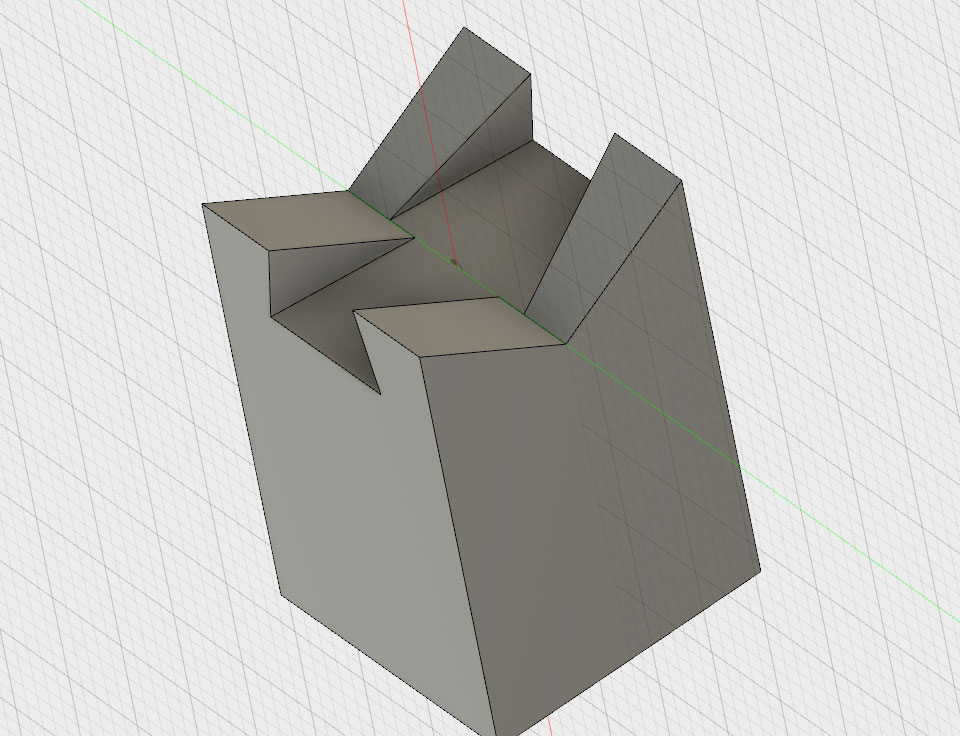

先程作った三角形の平面を利用して、押し出しで8mmの山を作成。切り取りではなく結合で作成する。 これで継手箇所は完成。

最後に土台部分となる柱を作成。小さいけど5mmで作成してみる。

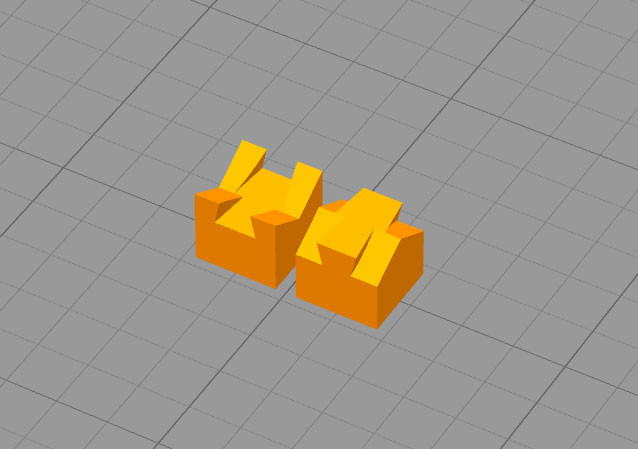

これで、オスメスともに作成完了。では印刷実行。

印刷

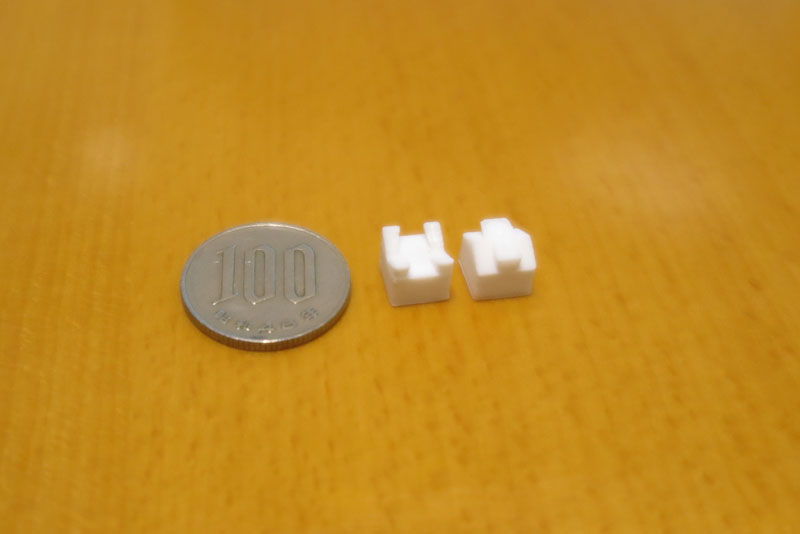

では、これをスライサーに送り印刷を行う。8mmサイズはだいぶ小さかったな。

かなり小さくなってしまったが、なんちゃら継手が完成。これでも一応機能し、正しく差し込まないと組み付けられない。 指で持てるギリギリだな。

各種数値は、実測値から比率で導いた。実際の数値の計算方法などは不明。正しい設計図の書き方などがあるとみてみたい。