Raspberry Pi ImagerでのOSインストール

OSのインストールと設定を行うが、ラズベリーパイには画面もキーボードもつながず、リモート作業だけで作業を行う(ヘッドレスというらしい)

準備

ラズベリーパイのOSインストールは「Raspberry Pi Imager」を使うのが便利。Raspberry Pi ImagerをインストールしてSDカードに書き込む。以下からダウンロード可能。

ラズベリーパイはMicroSDカードにOSを書き込んでインストールとなるので、SDカードを準備。今回は32GBのカードを用意した。16GBや32GBがあればよいと思われる。

PCにカードリーダなどで読み書き可能な状態にしておく。

WiFiに接続したい場合は、事前に接続情報を用意しておく。ディスプレイやキーボードを使用しないヘッドレスインストールを行うので、ネットワーク接続は必須。有線LAN接続の場合はWiFi設定は不要。

イメージ作成

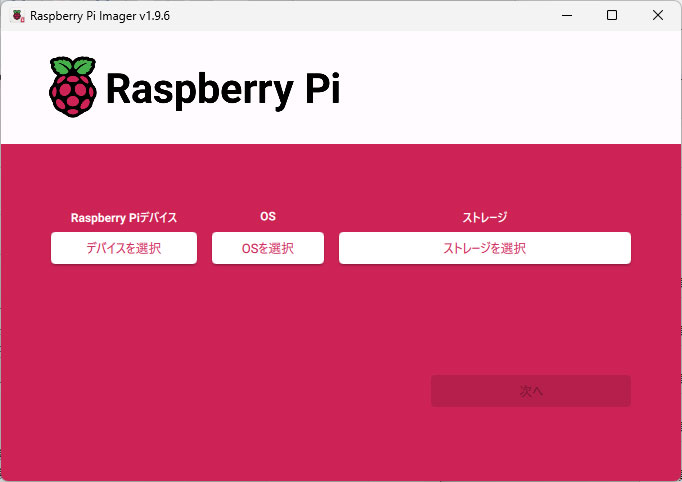

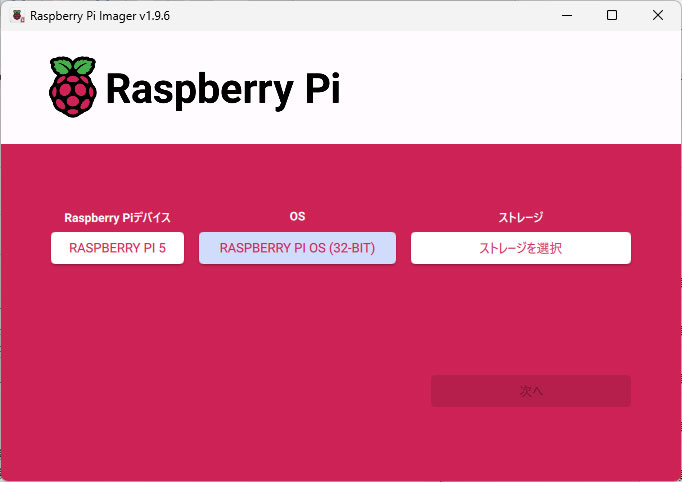

Raspberry Pi Imagerを起動すると、シンプルな画面となる。表示のある3項目の設定を行う。

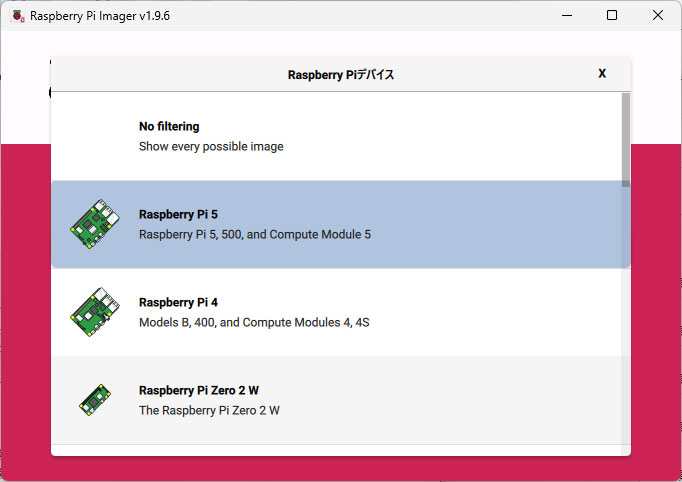

まずは、左のボタンを押してインストール先のラズベリーパイの種類を選択する。今回はラズパイ5向けにOSインストールを行うので、RaspberryPi5を選択する。

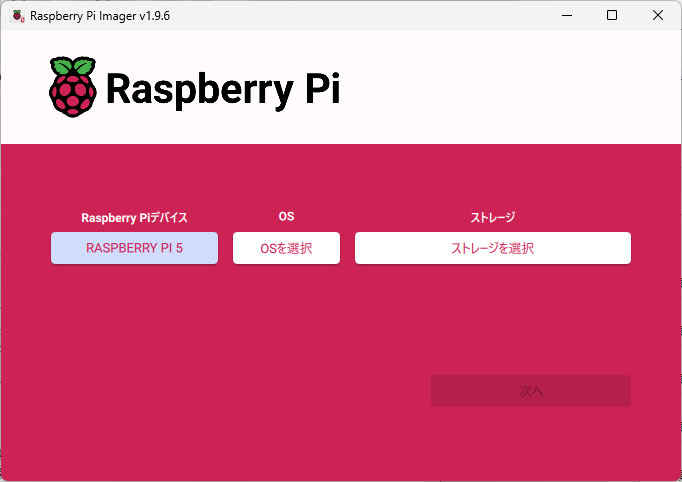

これでRaspberryPi5向けとしてが設定された。次に真ん中のOS選択を押す。

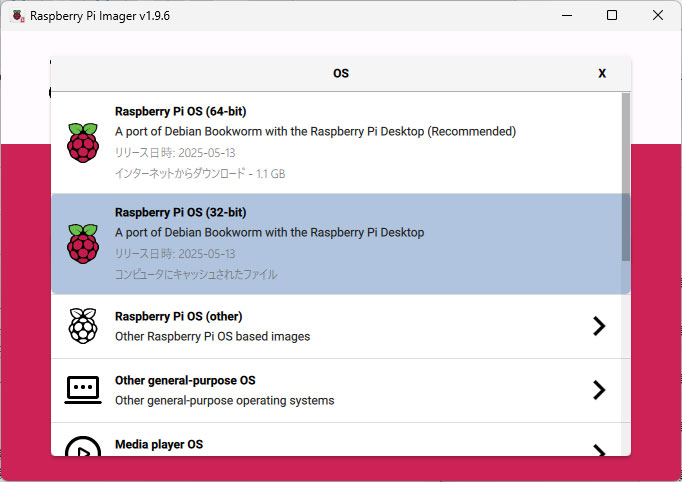

今回は上から2番目の32bit版OSを選択する。DebianBookwormと記載があるので、Debian12が入るようだ。

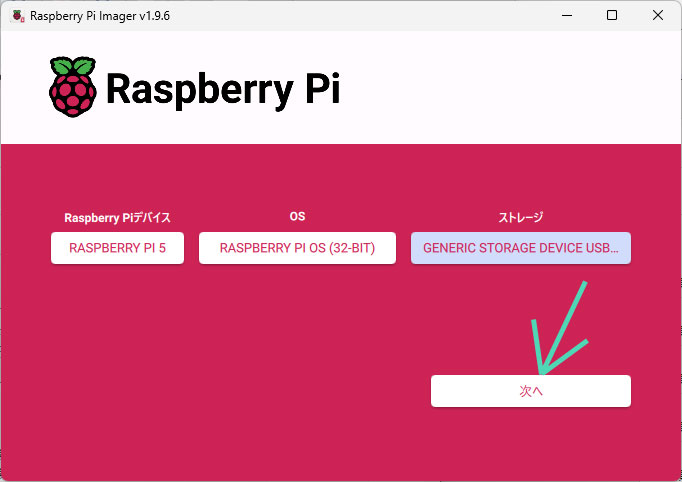

これで対象OSが32bit版raspbianで設定された。次に右側のボタンを押す。

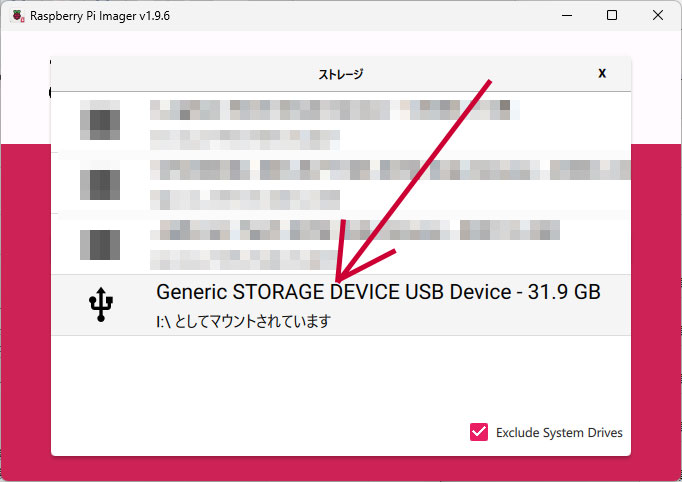

USB接続されているデバイスが表示されるので、MicroSDのドライブを選ぶ。

ドライブ内容を全部消して書き換えを行うため、ここで間違ったドライブを選ぶとそのドライブのデータが飛ぶので、慎重に間違いなく選択する。ドライブ容量も表示されているので、これも目安にするとよい。

これで、書き込み先ドライブも選択されて、準備完了。「次へ」ボタンを押す。

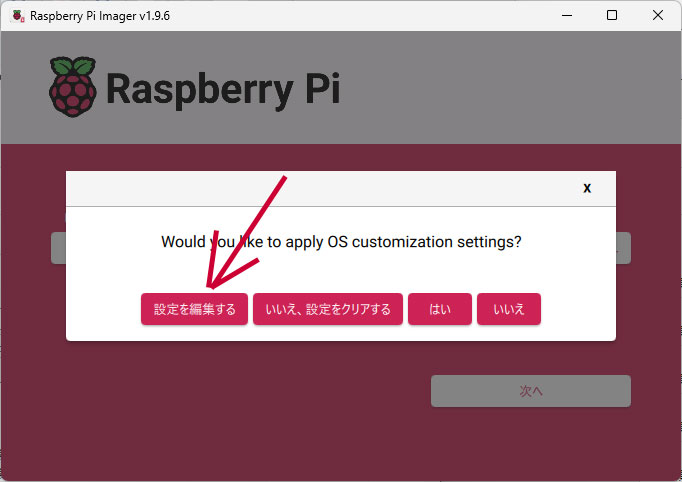

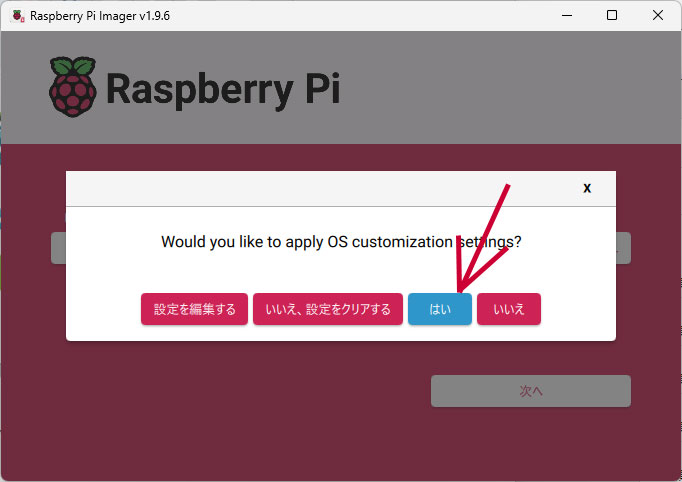

すると、メッセージが表示されて、OS初期設定がここでできるので左側の「設定を編集する」を選択する。

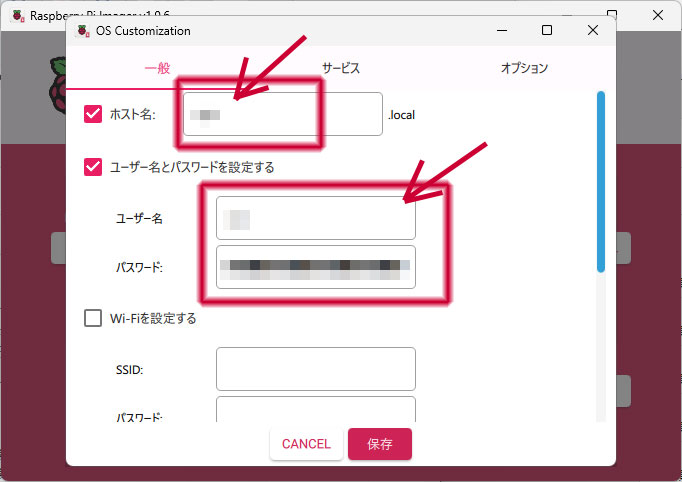

一般設定では、ホスト名とユーザ名/パスワードを設定する。あとでもできるが、ここで設定しておくと便利だ。

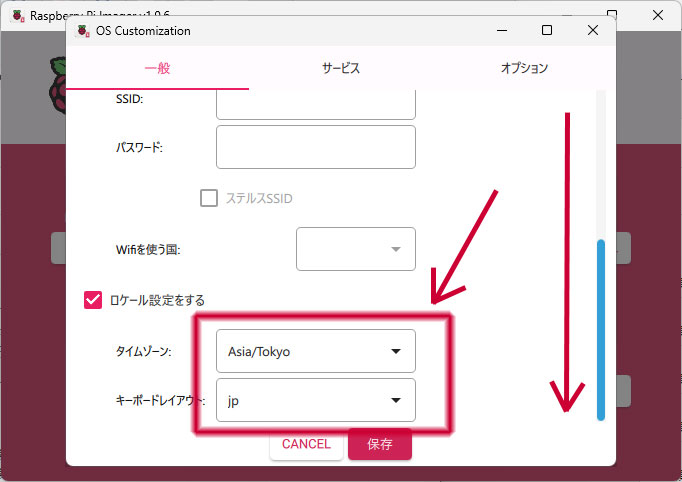

次に下のほうにスクロールすると、ロケール設定があるので、ここを日本設定にしておく。

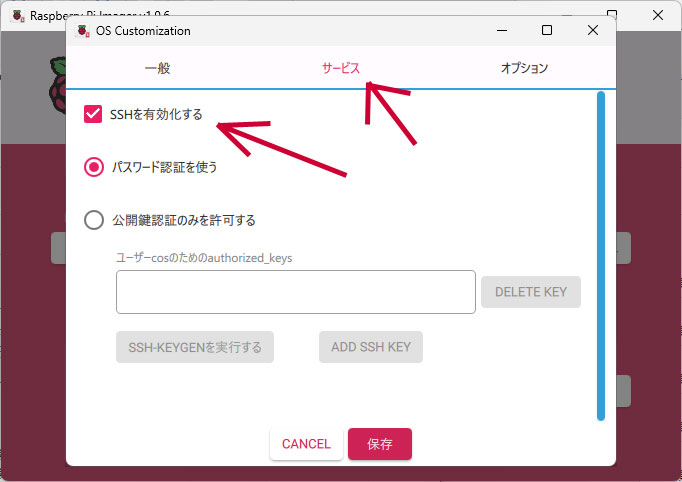

次に上のタブで「サービス」を選択。SSHを有効化するチェックがあるので、これをチェックし、パスワード認証を設定しておく。

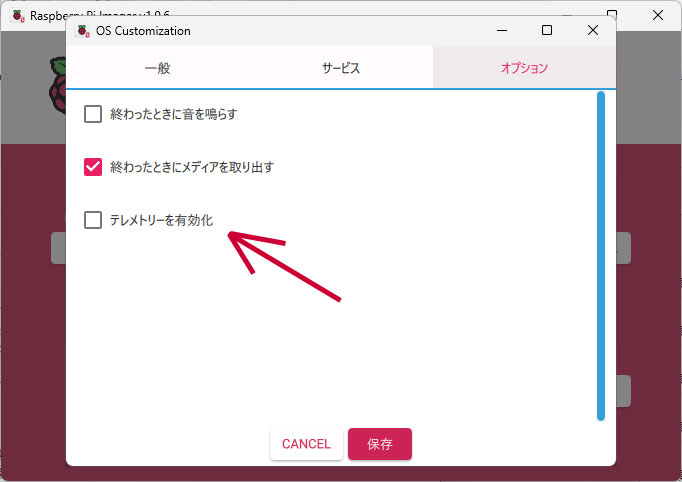

最後に、上のタブで「オプション」を選択し、図のようにチェックを入れたり外したりする。

テレメトリーはPiImagerで何のOSをインストールしたかをセンターに送信しているらしい。データが送信されるのはあまり気持ちよくないので、チェックを外しておこう。

これで、OS事前設定はできたので、「はい」を押す。

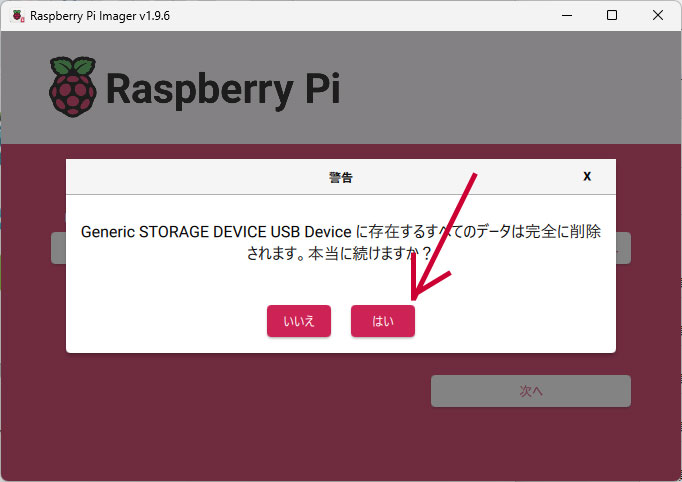

最後の警告が出てくるので、「はい」を押す。

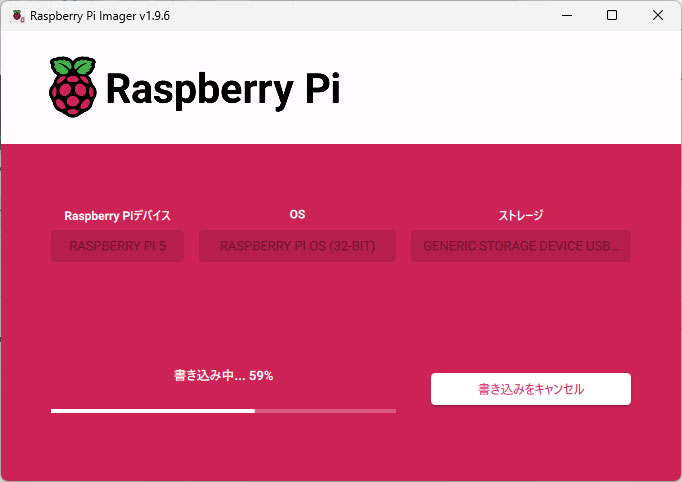

すると、OSをSDカードに書き込む作業が開始される。センターからOSイメージをダウンロードしてSDカードに書いているようだ。終わるまで待機。

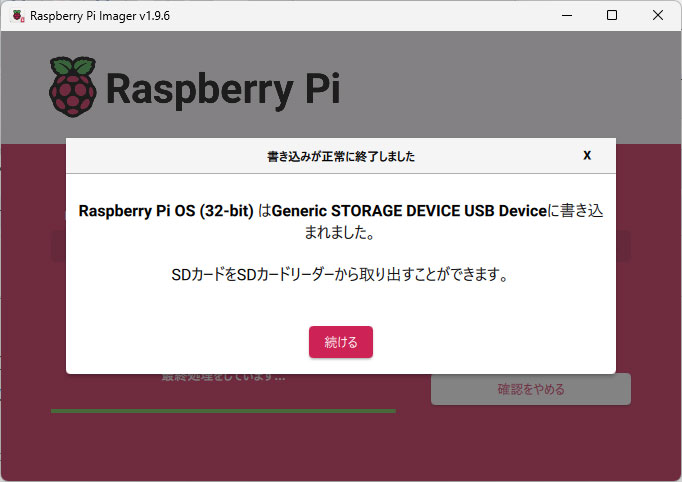

うまくいけば、画面のように完了となる。OSが書き込まれたSDカードができているので、これをラズベリーパイに入れて起動すればよい。

TeraTerm接続

Teratermで接続を行う。

鍵ファイル有でのショートカットは以下

{ホスト名}.local:22 /ssh /auth=publickey /user={ユーザ名} /passwd={パスワード} /keyfile="C:\Users\{ユーザ名}\.ssh\id_rsa"OS(bookworm)セットアップ

起動

SDカードができたら、ラズベリーパイに差し込んで起動する。無線LAN設定をしていない場合は有線LANを接続しておく。起動は電源をつなぐだけとなる。SDカードの近くの緑や赤のランプが点滅すれば動き始めている。

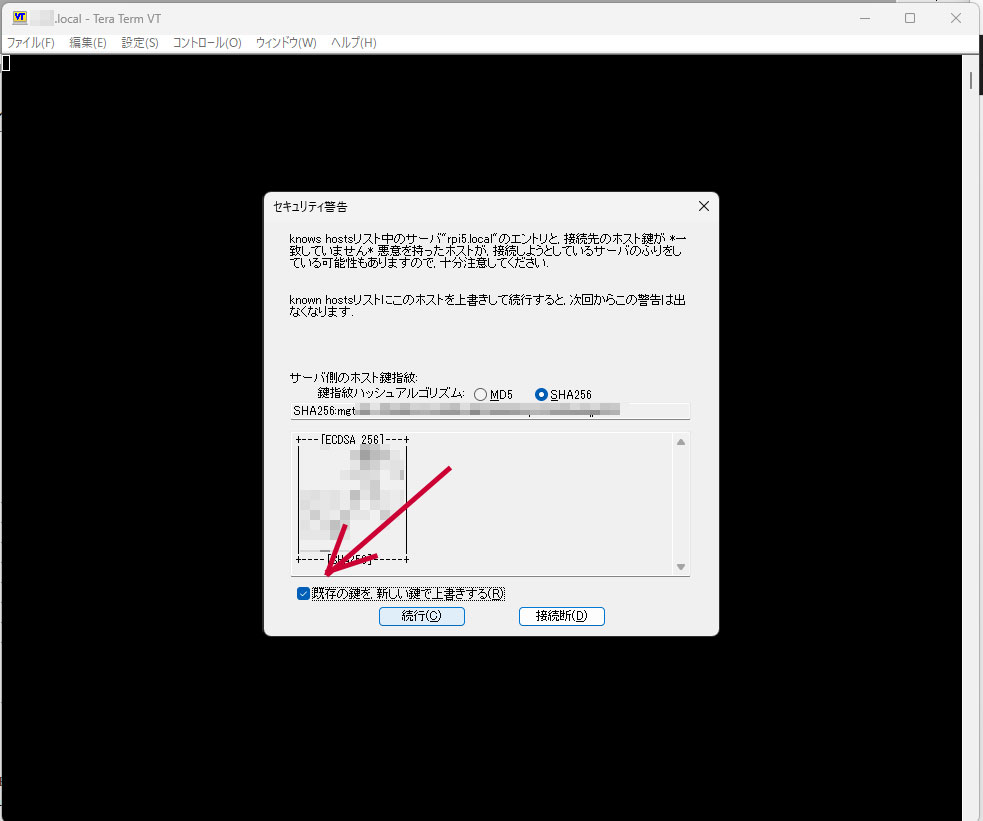

ランプの点滅状況を見つつ、点滅が落ち着いたら立ち上がったと思うので、PCからTeratermで接続を行う。「ホスト名.local」に対して接続を行えば、つながるはず。初回は警告などが出るが、鍵を上書きなどして接続するとよい。

ログインユーザとパスワードはイメージ書き込み時に設定を行ったユーザ名とパスワードとなる。昔はpiユーザがデフォルトで存在していたが、今はセキュリティのために廃止となっているようだ。

OS更新

ログインしたら、OSを最新にする。以下コマンドを順次実行すればよい。

sudo apt update sudo apt -y upgrade sudo apt -y dist-upgrade sudo rpi-update

あとvncを動かしておくとよいので、raspi-configで設定を行っておく。

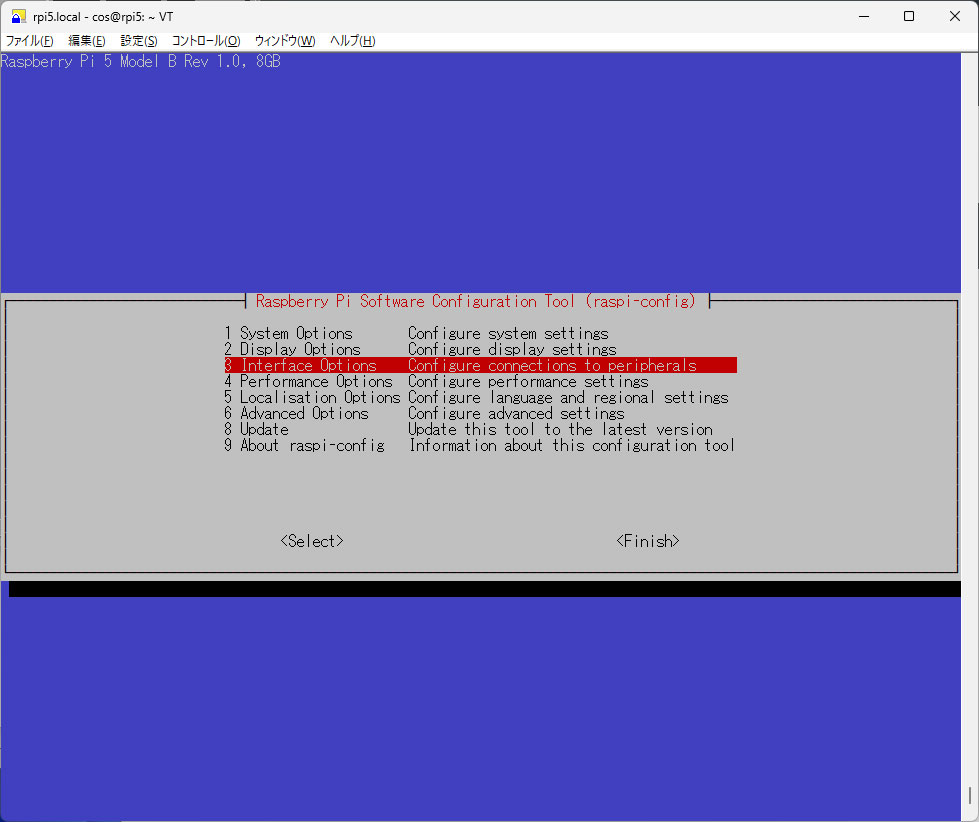

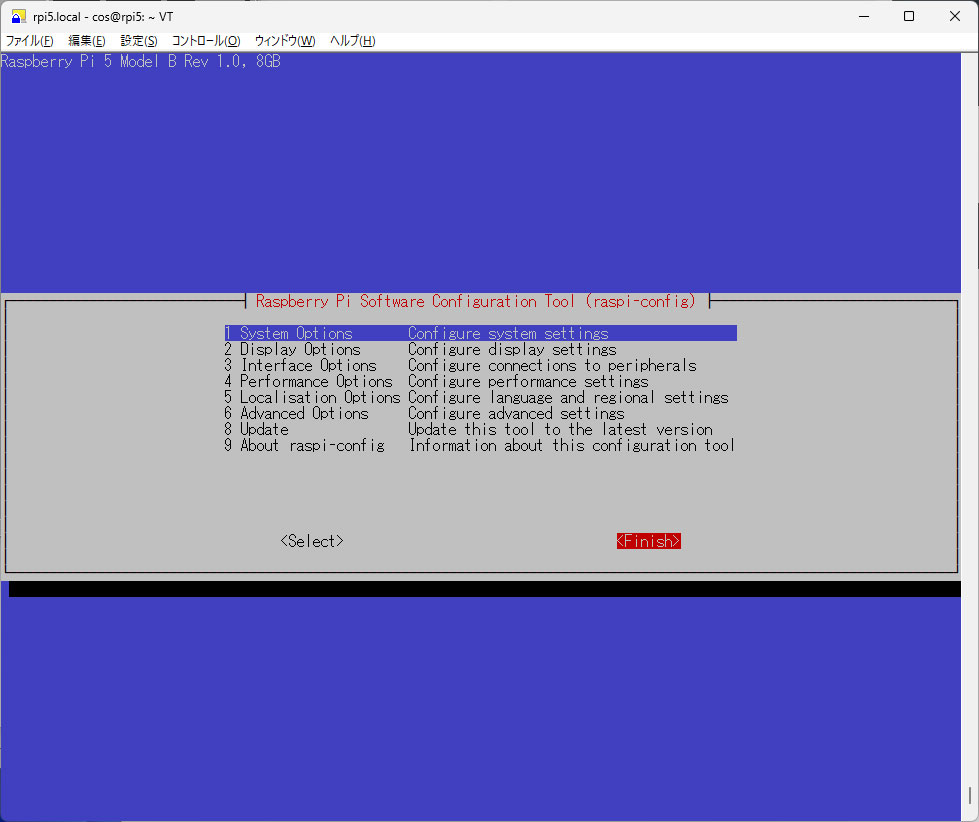

sudo raspi-config

まずは一覧から「3 Interface Options」を選択。

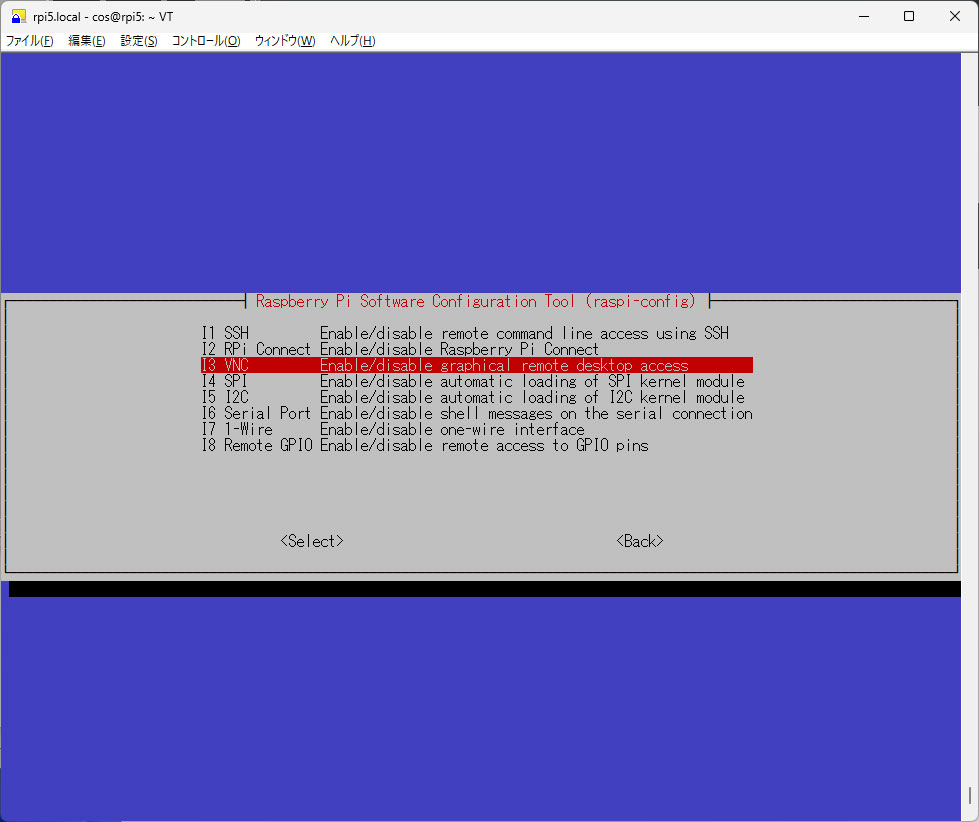

「I3 VNC」があるので、これを選択する。

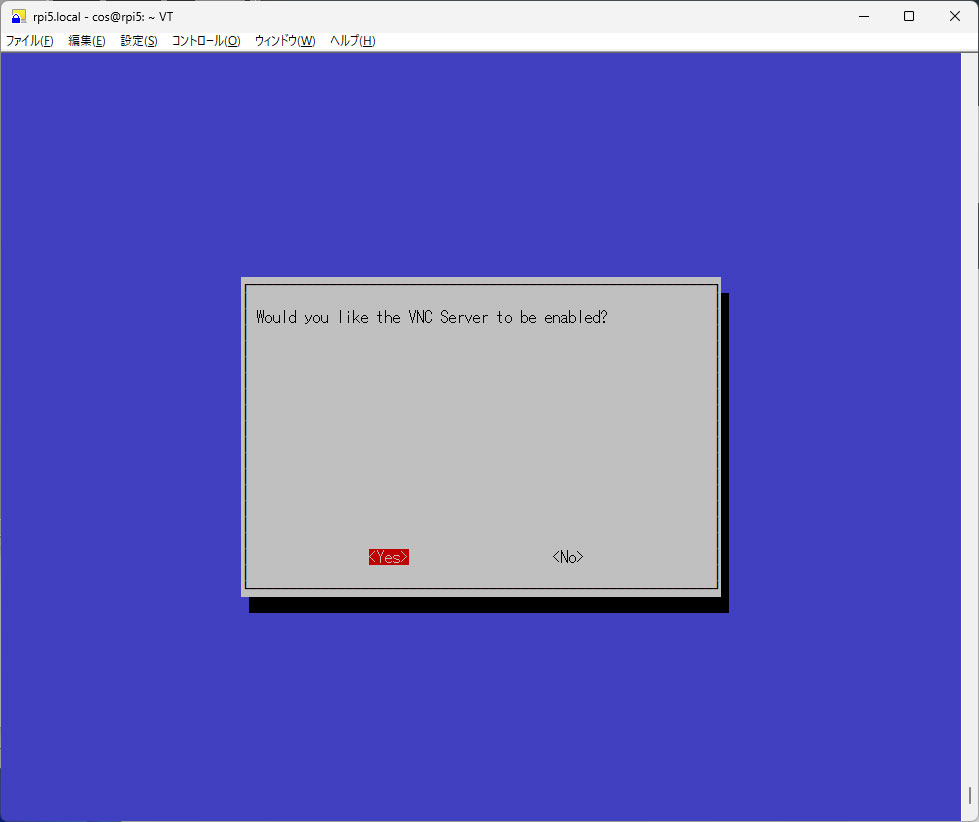

VNCを有効にするかといった画面となるので、デフォルトはNoだが、Yesを選択する。

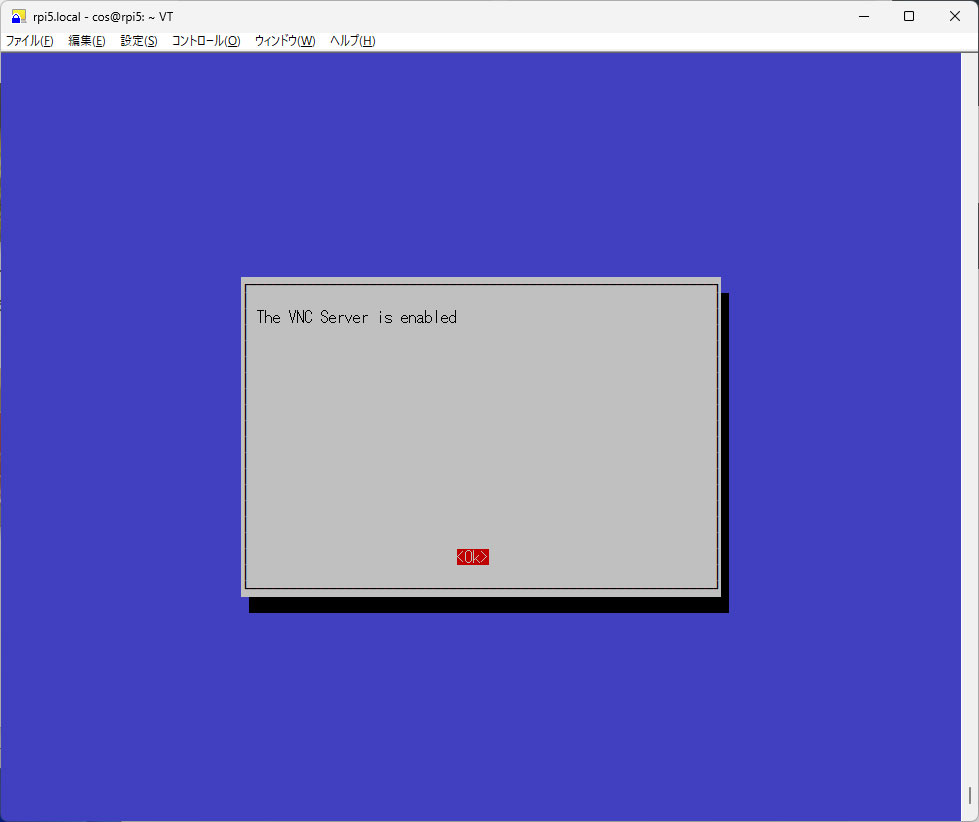

すこしコマンドの画面に戻るのでそのまま放置すると、以下のような完了画面となるので、OKを押す。

ほかの設定は特にする必要はなさそう。Finishを選んでraspi-configを終了する。

最初の更新作業はこれでよいので、一度再起動しておく

sudo reboot

これで、インストールと基本的な初期設定は完了。